以中国实践为基础推动WTO改革和投资便利化谈判

——基于自贸试验区视角

张 磊

(上海对外经贸大学贸易谈判学院,WTO讲席中国研究院,WTO亚太培训中心,上海 200336)

一、WTO危机与投资改革

在2020年1月达沃斯论坛期间,欧盟与其他16个世界贸易组织(WTO)成员发表联合声明称,将基于WTO《关于争端解决规则与程序的谅解》第25条,设立《多方临时上诉仲裁安排》(Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement,MPIA)。3月27日,中国、欧盟和其他10多个WTO成员联合发表部长声明,决定在WTO建立多方临时上诉仲裁安排。2020年4月30日,中国、欧盟和其他17个WTO成员正式向WTO提交通知,共同建立多方临时上诉仲裁安排以维持WTO争端解决机制在上诉机构停摆期间的正常运转。①本次提交上诉仲裁安排的WTO成员包括:澳大利亚、巴西、加拿大、中国、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、欧盟、危地马拉、中国香港、冰岛、墨西哥、新西兰、挪威、巴基斯坦、新加坡、瑞士、乌克兰和乌拉圭。该临时上诉仲裁安排基于《关于争端解决规则与程序的谅解》第25条规定的仲裁程序,期以推动恢复WTO争端解决机制上诉机构的工作。作为WTO中负责裁决成员间贸易争端的“最高法院”,WTO争端解决机构由于其重要性而被誉为“WTO皇冠上的明珠”。也正是由于争端解决机制特别是上诉机构的存在,WTO得以保障其协定的落实和执行。自1995年WTO成立以来,在WTO争端解决机制受理的案件中,有近乎一半由上诉机构做出裁决,并得到了应有的尊重和执行,上诉机构裁决的约束性可见一斑。此前,美国长期批评WTO上诉机构对解决一项争端并无必要的问题发表咨询意见或附带意见,也以此为理由阻挠上诉机构成员的连任和遴选工作。①2016年5月,美国首次以上诉机构超越权限发表咨询意见为由,反对时任上诉机构成员张胜和(韩国籍)连任。自此以后,美国以上诉机构发表咨询意见作为核心理由之一,持续阻挠上诉机构成员的遴选工作。这也直接导致了上诉机构的停摆。自印度籍成员Ujal Singh Bhatia和美国籍成员Thomas R. Graham完成任期以来,现上诉机构成员仅剩1人,WTO争端解决机制已实质性进入停摆阶段。

同时,在WTO的最核心职能贸易谈判方面,在WTO成立至今的20多年里,虽然“票决一致”机制一直存在,但并未有过显见的付诸实践的记录可言,相反更多采用的是“协商一致”原则。然而,随着WTO成员的逐步增加,成员间利益的多样性上升,“协商一致”原则的执行变得越来越困难,这直接造成了议题数量的下降以及由于时间跨度过长造成的政策时效性下降等方面的问题。另外,在WTO的透明度职能方面,其明确要求各成员通过贸易政策审议机制将现行的与贸易有关的法律与所采取的措施通报WTO,使其贸易政策透明化。②参见世界贸易组织(WTO)官网中对于WTO职能的定义。https://www.wto.org/english/thewto_e/ whatis_e/what_we_do_e.htm。然而,WTO各委员会对各成员贸易政策的监督职能弱化。综上所述,WTO的3个重要职能均已面临亟需严肃对待的危机,多数WTO成员因此赞成对WTO进行必要改革。

部分WTO成员先后提出了WTO改革的倡议或提案。然而,通过对各成员改革倡议或提案的梳理发现,争端解决机制等程序性改革并非WTO改革的难点和重点,真正的分歧在于对国有企业的歧视对待、发展中国家的认定和退出、补贴问题、强制技术转让问题以及公平市场等问题。此外,对于外资准入等涉及国际投资领域的议题,中国与欧美等成员亦均认同应进行必要的改革。同时,由于WTO专注于成员间的贸易问题及其争端,在已达成的协议当中仅有《与贸易有关的投资措施协定》(TRIMs)和《服务贸易总协定》(GATS)所定义的模式3情形下涉及到成员之间的投资问题,进一步的投资议题存在着较大的谈判空间。表1列示了WTO改革的有关重大事件。

二、坚持以WTO为首选平台推进投资便利化和自由化

虽然目前也存在包括《关于解决各国与其他国家国民之间投资争端的公约》《多边投资担保机构公约》以及TRIMs等多边国际投资规则,但不可否认的是,随着近年来经济全球化的逐步深入,当前国际投资体系仍处于零散状态,全球范围内大致存在着超过3,300个多边或双边投资条约,且投资条约间的投资者保护程度和市场开放规定程度均不尽相同。这些投资条约所组成的国际投资规则体系的复杂多样性极易形成类似“意大利面碗”效应的交错。过多的区域投资协定带来的条款繁杂和体系碎片化制约了全球投资的进一步发展。因此,国际社会需要一个能够进行有关国际投资规则谈判的平台。以规范国际贸易规则的WTO在当前推动国际投资便利化自由化方面可以发挥其专长。

表1 WTO改革重大事件

(一)国际投资规则谈判应充分利用现有多边体系

从历史上看,经济合作与发展组织(OECD)曾在1995~1998年间尝试推进成员缔结多边投资协议(Multilateral Agreement on Investment,MAI),试图规范由发达国家跨国公司扩张带来的海外投资保护与投资自由化诉求。一个彰显的事实是,发达国家和发展中国家在建立国际统一的投资规则体系这一议题上存在诸多分歧。为了能够短时间内在投资议题上找到突破口,OECD决定率先由发达国家发起谈判,在该议题达成一致后再寻求发展中国家的加入。此种做法意味着OECD国家期望通过先行形成国际投资规则体系来胁迫发展中国家后续接受有明显偏向性的投资规则体系。然而,最终不仅发达国家间未能达成一致,发展中国家也因明显缺乏动力而拒绝接受高标准的国际投资规则。

由MAI的推进过程不难发现,国际投资规则的建立应基于有关规则宜被多层次成员方所接受,充分顾及到不同成员对于国际投资规则的接受程度,以期寻找各成员对于国际投资规则接受的最大公约数以形成各成员各有所得、互利共赢的局面,因而能够成为多边而非区域性的投资规则。国际投资规则的谈判可以诉诸成熟的多边体系或已经在位的国际组织进行。

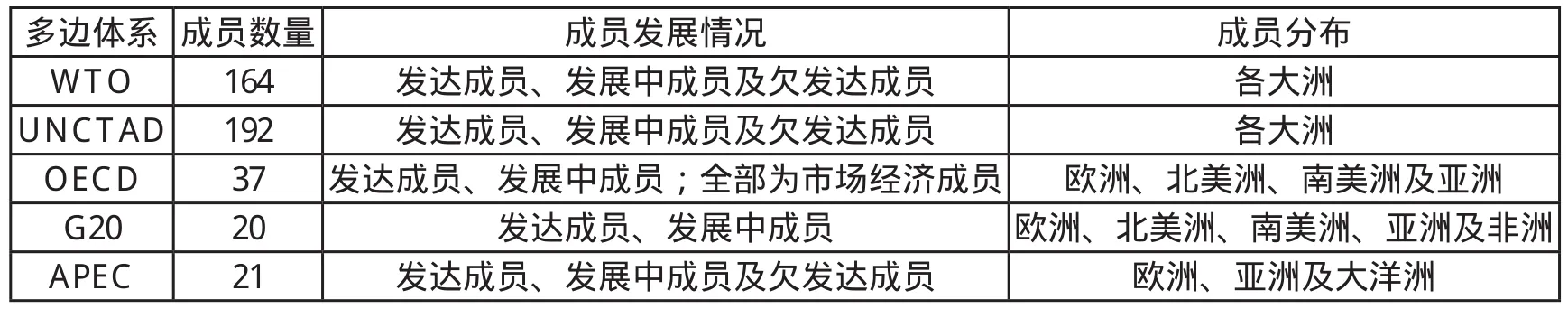

除WTO以外,目前与国际投资便利化、自由化等密切相关的多边机构或国际经贸治理平台包括OECD、联合国贸易和发展会议(UNCTAD)、二十国集团(G20)以及亚太经济合作组织(APEC)等。

表2 与国际投资有关的国际经贸治理平台

根据表2,WTO和UNCTAD的成员数量远超其他多边体系和国际组织,同时WTO成员既包含了发达成员,也包含了欠发达成员和发展中成员,且成员分布于世界各地。G20由于受到国家成员数量和代表性的限制,虽然也曾达成《G20全球投资指导原则》等具有软约束力的成果,但是仍然很难能够与WTO相媲美。同时,OECD目前由不同市场经济国家组成,国家间差异性较为明显,也没有包括其他经济形态的国家或成员,且部分OECD成员已采取不合理方式规避承认中国市场经济地位,因而OECD所推进的国际投资规则体系很难被广泛接受。最后,联合国贸易和发展会议作为审议有关国家贸易与经济发展问题的国际经济组织,是联合国系统内唯一综合处理发展和贸易、资金、技术、投资和可持续发展领域相关问题的政府间机构,虽然共有192个成员,但是随着发展中国家的快速崛起导致利益分歧凸显,发达国家对于发展合作态度逐渐消极等原因,UNCTAD的谈判职能早已被削弱。相比之下,WTO虽然面临停摆危机,但其国际影响力和谈判职能相对较强。

(二)WTO具有推进投资便利化谈判的便利性

与其他多边机构或国际组织相比,WTO自身的优势在于其具备了促进贸易便利化多边框架的经验,并能够依此经验拓展至投资领域。2014年11月,WTO总理事会通过了《修改<马拉喀什建立世界贸易组织协定>议定书》,将《贸易便利化协定》作为附件纳入《马拉喀什建立世界贸易组织协定》。该《议定书》成为WTO成立以来达成的第一个多边货物贸易协定。根据WTO秘书处的测算,《贸易便利化协定》的实施使全球贸易成本平均降低了14.3%,促进了全球货物出口的增长。①详情参见https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm。

首先,国际投资规则体系的广泛认同离不开投资便利化协定的建立。与贸易便利化议题相似的是,投资便利化议题同样是伴随着国际投资的不断发展而被提上日程的,其对于国际投资的重要价值首先引起了不同国际组织的关注,历史上多次就投资规则及便利化进行讨论。前文已经提到,OECD曾早在1995~1998年间就期以形成MAI。随着国际投资话题热度的不断升级,2016年,中国在担任G20轮值主席国期间就投资及投资便利化谈判的非约束指导原则成立了新的工作组,促成G20最终批准了历史上首份《G20全球投资指导原则》。2017年12月,WTO布宜诺斯艾利斯部长级会议上发表了《关于投资便利化的联合部长级声明》,呼吁成员就投资便利化发展的多边框架进行结构性讨论。②《关于投资便利化的联合部长级声明》强调了投资和贸易与发展密切相关,支持开展深入探讨以建立投资便利化多边框架,同时呼吁第十一届部长级会议进行投资便利化议题部长级专题讨论。经过多次尝试和会议讨论,国际投资规则体系建立问题尤其是投资便利化问题已成为WTO各成员所认可的谈判议题,各WTO成员对于投资便利化已有了相应的预期。

其次,在各成员已有预期的基础上,WTO可参照贸易便利化推进的经验对投资便利化议题进行安排。在WTO推进贸易便利化的过程中,首先就各成员认同的贸易壁垒开展了专题研讨会,分析得出目前全球阻碍贸易发展的主要壁垒并在此基础上,WTO将贸易便利化多边框架话题列入到谈判议题当中,并逐步启动贸易便利化谈判。整个贸易便利化谈判流程长达20年,谈判过程进展缓慢,但WTO能够逐一有效地解决了谈判中的分歧和问题,最终达成了《贸易便利化协定》。不论是贸易便利化谈判议题的安排还是妥善处理谈判中的各种阻碍,WTO均已积累了大量的实践经验。显然,投资便利化多边框架的议题可参照贸易便利化议题谈判进行安排,WTO的实践经验将有效地应用在新的投资便利化多边框架议题谈判之中,加快投资便利化的落地速度,进而推进国际投资规则体系的建立。

最后,由于目前国际投资体系处于零散状态且碎片化严重,因此,WTO成员既可以考虑通过修改目前的TRIMs协定达成谈判目的,也可以通过对《贸易便利化协定》进行解释或修订该协定中的投资模块实现多边投资框架的构建。

(三)在推动中美就WTO改革达成一致的过程中推动投资便利化谈判

不可否认的是,当前中美双边经贸分歧已被美国成功地塞入到WTO之中。以美日欧三方贸易部长会议联合声明为例,美国联合日本、欧盟共同7次发布《美国、日本和欧洲联盟三方贸易部长会议联合声明》,声明就多方面达成了一致态度。①详情参见《美国、日本和欧洲联盟三方贸易部长会议联合声明》,其关注重点及其一致态度已在前文表格中进行总结。声明所指向对象虽然以第三方为名,但其矛头所指世人皆知。在美方看来,中国在产业补贴、国有企业、强制性技术转让等方面构成了歧视性的做法,此举是在扭曲市场的公平竞争。同时,特朗普政府自2018年始对多个国家发动的贸易战中有多项措施针对中国,例如美国拟对华进口的2,000亿美元商品加征关税等。美方悍然发动了明显违反“最惠国待遇”及“约束关税”等WTO基本规则且针对性极强的“贸易战”,正是通过这些直接或间接举措,美方将中美双边经贸分歧已完全“塞入”WTO。

就投资问题而言,中国与美国的主要关注点聚焦于不同所有制企业在市场当中的待遇问题,两方均支持在市场准入门槛问题方面进行改革,但改革的方向不尽相同。中国在2019年5月提交的《中国关于WTO改革的建议文件》中建议对来自不同所有制类型企业的同类投资提供非歧视待遇。②《中国关于WTO改革的建议文件》在“行动领域”的“增强多边贸易体制的包容性”中就国有企业相关内容提出建议,具体表述为:在外资审查中,实行公正监管,按照透明度和程序适当原则,对来自不同所有制类型企业的同类投资提供非歧视待遇。而美国则支持消除外资进入障碍,取消市场准入前后歧视外国投资者措施和市场扭曲措施,并开始对国有企业的市场准入采取特别审查措施。不难看出,虽然双方均对目前的投资市场准入状况并不满意,也均有改革意愿,但两方的改革方向不尽一致甚至相左。

因此,在WTO平台推进投资便利化谈判,需要就中美双方外资市场外资准入问题特别是涉及国有企业的外资市场准入问题进行正面的讨论和谈判。从中国的角度出发,主动在WTO成员间就国际投资规则议题推动谈判体现了中国进一步开放市场、进行更深层次改革以及建立开放型经济新体制的决心,但是同时需要清醒地认识到,这一谈判也取决于双方能否在WTO改革问题上达成一致。

三、推动WTO改革和投资便利化应与中国自贸试验区建设互为映射

在WTO面临必要改革的前提下,投资便利化谈判已经成为WTO一项正式谈判。在国际投资日趋频繁却无相关国际投资规则体系建立的前提下,一方面,中国应根据本国利益积极稳妥地推进投资便利化谈判,坚持以WTO为首选平台建立投资多边框架;另一方面,中国应通过自贸试验区的“先行先试”,将WTO改革、投资便利化谈判与自贸试验区建设挂钩,WTO投资便利化谈判应为中国自贸试验区建设提供对照标准,有关争议性议题可以先行在自贸试验区进行压力测试。

推动投资便利化自由化意味着统一投资标准、降低投资差异性门槛,同时意味着中国现行的投资规则必须与国际通行投资规则相适应。以上海自贸试验区为例,截至2019年4月,上海自贸试验区区内累计登记注册6万多户企业,其中新设的外资企业仅1.1万多户,占比仅20%左右。①详情参见http://www.gov.cn/guowuyuan/2019-07/04/content_5405818.htm。这说明,对外资而言,中国自贸试验区与国际通行的投资规则尚未接轨,在国际认可标准的营商环境上有待提高。具体的差距可以从负面清单、自贸试验区争端解决机制两个方面加以说明。

(一)负面清单设置与高标准投资规则仍有差距

中国自贸试验区外商投资准入现主要依据《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)》(下称《自贸试验区负面清单》)来进行判断。自2013年首次发布以来,负面清单管理措施数量已从最初的190项逐步减至2019年版本的37项。与2018年版本相比,最新版本在渔业、采矿业、制造业、供应业、交通运输业、信息技术服务业等方面有了进一步的扩大。然而,从多边投资规则来看,它与国际高标准的投资规则仍有较大差距。

首先,中国负面清单管理制度与现行国际高标准投资规则的差距体现在负面清单的具体表述上。2019年版本自贸试验区负面清单说明第6条中“未列出的文化、金融等领域”以及“行政审批、资质条件、国家安全等相关措施”均用“等”来省略表述,以此为实施时留出管理空间。②《自贸试验区负面清单》第6条的具体表述为:《自贸试验区负面清单》中未列出的文化、金融等领域与行政审批、资质条件、国家安全等相关措施,按照现行规定执行。这不仅会使外资投资者对中国自贸试验区负面清单产生疑惑,同时,也很难找到相应的操作规定,对投资者造成实际的投资困难。

其次,中国负面清单管理制度与现行国际高标准投资规则的差距体现在负面清单的分类标准上。目前国际通行的产业分类体系为北美产业分类体系、欧洲经济活动统计分类委员会分类体系、国际产业分类标准以及日本产业分类标准。然而,自负面清单建立以来,中国的负面清单体系中产业分类的依据一直沿用中国发行的《国民经济行业分类》并规定了18个限制性领域行业门类,与国际主流产业分类标准不同。③《国民经济行业分类及代码》是由中国国家统计局起草并由质检总局、国家标准化管理委员会批准发布,历经4次修订,于2017年完成《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》所参考的行业分类标准即为上述2017年版本。因此,采用《国民经济行业分类及代码》的自贸试验区负面清单可能会导致因为分类标准的不同而引起外国企业的误解甚至争端,难以和国际规则接轨。

最后,中国负面清单管理制度与现行国际高标准投资规则的差距体现在限制措施数量上。与同样采用负面清单管理模式的《美国—墨西哥—加拿大协定》(USMCA)比较,目前美方在USMCA中的现行限制措施共有9项,另外一个发达成员加拿大的现行限制措施为18项,而发展中成员墨西哥现行的限制措施也仅有31项。①与中国负面清单体系不同的是,USMCA将限制措施分为现行不符措施和未来不符措施,未来不符措施与中国负面清单体系中括号内表明未来开放路线的措施相对应。在USMCA中,美国、加拿大和墨西哥的未来不符措施分别有7项、10项和4项。与USMCA中的美墨加3个成员相比较,中国自贸试验区负面清单目前仍有37项限制措施,限制仍然较多。

(二)自贸试验区外商投资争端解决机制尚待完善

当前,中国已形成“1+3+7+1+6”的自贸试验区(港)格局。但各自贸试验区存在着立法滞后、执法困难的局面,这一点在争端处理上尤甚。在国家立法层面,2019年3月15日,全国人大正式通过了《中华人民共和国外商投资法》(下称《外商投资法》),取代了之前的“外资三法”,成为外资领域的基础性法律。②“外资三法”包括《中外合资经营企业法》《中外合作经营企业法》以及《外资企业法》。中国曾在2015年发布《中华人民共和国外国投资法(草案征求意见稿)》(简称《外国投资法》),相比于2015年发布后被暂时搁置的《外国投资法》,《外商投资法》则是一部原则性法规,其篇幅从原《外国投资法》的170条锐减为42条。但是,《外商投资法》中并未提到外商投资争端解决机制,而是仅仅粗略地规定了外商投资企业投诉工作机制。③《中华人民共和国外商投资法》第26条规定:国家建立外商投资企业投诉工作机制,及时处理外商投资企业或者其投资者反映的问题,协调完善相关政策措施。外商投资企业或者其投资者认为行政机关及其工作人员的行政行为侵犯其合法权益的,可以通过外商投资企业投诉工作机制申请协调解决。除此以外,自贸试验区争端的管辖问题也未加以明确规定。《中华人民共和国民事诉讼法》作为中国的基本法,仅在第266条专属管辖中作出对于3种涉外合同的管辖权全部由中国法院管辖的规定。④《中华人民共和国民事诉讼法》第266条专属管辖规定:因在中华人民共和国履行中外合资经营企业合同、中外合作经营企业合同、中外合作勘探开发自然资源合同发生纠纷提起的诉讼,由中华人民共和国人民法院管辖。但由于各地区对自贸试验区就地域管辖、级别管辖和专属管辖方面并未作出更为明确的规定,这造成了各自贸试验区区内争端案件的实践分属不同地域管辖、级别管辖和专属管辖的范畴之内。

在自贸试验区争端解决平台层面,自贸试验区管理机构试图为自贸试验区专设法院,提供诉讼平台以解决外商投资争端。但是,由于目前中国自贸试验区争端解决机制不完善,且诉讼方式费时费力,中国部分地区以调解等替代性争端解决方式解决外资争端,缓解外商投资矛盾。虽然调解较诉讼而言具备良好效果,但由于自贸试验区并无替代性争端解决机制的相关规定,其调解过程并不规范;在执行层面,自贸试验区内发生的外商投资争端中明显地包含涉外因素,但因中国目前与涉外相关的法律规定相对松散,涉外法条散布多部法律之中,其执行难度非常大。同时,由于涉外问题,案件还有可能会上升至国家的司法主权问题。

以上两个例子中所涉及的问题,有的是程序性问题,有的是实体性问题。部分问题无法在国内层面加以突破,因而需要在WTO层面推动在多边投资框架内加以解决。为此,WTO改革、投资便利化谈判需要能够及时反映中国自贸试验区建设所遇到的各种问题;进一步而言,不能仅为完成谈判而谈判。

总之,中国作为多边贸易体制的坚定支持者和维护者,通过WTO必要改革和投资便利化谈判建立多边投资框架,不仅能够解决WTO各成员方对于外资市场准入等相关投资问题的普遍性关切,而且也能够为中国自贸试验区建设提供适用的国际标准,而不是盲目对照CPTTP等高标准投资协定,从而进一步完善自贸试验区投资相关规则,推动建设更高水平开放型经济新体制,实现以开放促改革促发展。