高管过度自信、环境不确定性与盈余管理研究

朱 悦

(上海工程技术大学 管理学院,上海 201620)

一、引言

基于现代公司制衍生出的委托代理关系造成了所有者与管理者之间的信息不对称,根据信号传递理论,处于信息劣势方的所有者倾向于通过盈余信息来鉴别管理者的能力。管理者为了职业前景、薪资报酬等私人利益会采取盈余管理的方式粉饰财务信息,其中,最常见的盈余管理方式就包括应计盈余管理和真实盈余管理,以往对各类盈余管理的研究大多是基于理性人这一假设进行实证分析,然而,决策的主体——高管并非完全理性人,高管的性格特征和风险偏好往往会影响企业的各类经营决策[1]。

过度自信实际上是一个心理学术语,这种心理表现为高估自己的实际水平,只相信自己的决策判断[2],公司高管大都年龄偏大,有很丰富的职场经验,社会地位较高,属于过度自信“重灾人群”。过度自信的高管更倾向于制定超出自己能力范围内的盈余目标以证明自己的才能和价值,而超出实际的盈余管理目标很大可能无法实现,高管为了达到盈利目标、维持薪资报酬及职业评价,会采取一系列的措施进行盈余管理,粉饰盈余的波动性,弥合与预测盈余水平的差距。尤其当经营环境不确定性较高时,外界环境的不可预测性使高管的战略制定和经营决策更加艰难,很容易由于决策失误造成更大的盈余波动,此时高管进行盈余管理掩盖不良决策的动机会愈发明显。同时,在环境不确定性较高的情况下,企业会面临更为严苛的外界监管,因此,相对于应计盈余管理,高管可能更倾向于使用较为隐蔽的真实盈余管理。由于我国的社会环境和制度背景,产权性质的不同也可能具有差别影响。由此,本文以2013—2017 年沪深A 股上市公司为样本,以高管心理特征为研究视角,考虑到上市公司的异质性,通过实证检验高管过度自信与盈余管理之间的相关关系,并检验不同环境不确定性程度对两者关系的影响。

二、文献综述及研究假设

(一)高管过度自信与盈余管理

近年来,随着行为金融学与公司治理相关研究的不断融合渗透,基于高管个人特征对盈余管理影响的相关研究逐渐兴起。已有学者提出高管过度自信会导致盈余管理行为[3],但大部分文献仍局限于应计盈余管理,对真实盈余管理的探讨较少。行为金融学表明,决策主体也就是高管并不是完全理性的,性格、偏好、对信息的接收度和解读的差异都会影响决策,Cooper 等(1988)[4]研究表明,过度自信是高管普遍存在的心理倾向。一方面,过度自信的管理者往往会高估自己的能力并对企业发展走势持乐观态度,叶玲和王亚星(2013)[5]认为,过度自信的管理者容易做出非理性决策,引起企业盈余波动甚至陷入财务困境,管理者为了实现其预测的盈余水平或是掩盖由于预测偏差带来的损失,会通过盈余管理进行调节;另一方面,盈余管理的主要动机之一是债务契约动机[6],余明桂等(2006)[7]研究发现过度自信的高管更容易进行过度投资,从而导致自有资金无法满足投资需求,高管不得不采用激进的负债融资策略,无论是避免发生债务违约还是改善财务信息取得债务融资,高管都存在动机进行盈余管理。基于上述分析,提出假设H1:

H1:高管过度自信与盈余管理正相关。

(二)环境不确定性与盈余管理

申慧慧(2010)[8]研究发现,环境不确定性较高时,企业盈余将会受到影响,高管为了不影响其业绩表现和薪酬评价,通常会进行盈余管理粉饰盈余波动。由信号传递理论可知,管理者掌握了更多更有效的信息,而环境不确定性程度的提高,加大了信息的不对称[9],从而管理者的信息优势更加明显,拥有了更大的操纵盈余的空间,外部信息使用者也会由于信息不对称滋生的机会主义而质疑管理者提供的财务信息,这也意味着企业将面临更加严格的外部监管和审查。而真实盈余管理主要是通过改变交易的时间、平滑前后期的收入或费用、有目的地进行投融资活动等真实交易行为影响盈余信息,其手法更为隐蔽,同时由于应计盈余管理是通过选用不同的会计政策、会计计量的方法,成本虽低但很容易被发现,因此高管往往倾向于采用更为隐蔽的真实盈余管理。基于上述分析,提出假设H2:

H2:其他条件相同的情况下,相对于应计盈余管理,真实盈余管理与环境不确定性的正相关关系更敏感。

(三)高管过度自信、环境不确定性与盈余管理

国外学者Kren(1992)[10]发现,在环境不确定性较大的情况下,公司实际盈余水平与预期可能会产生很大差异,这就要求高管能够冷静分析原因,做出客观有效的经营决策来应对盈余波动从而平稳公司业绩。然而,过度自信的高管由于盲目自信导致预测性较差,决策缺乏稳健性,企业业绩波动较大,由于盈余波动性给外界投资者传递了公司经营不稳定的信息,可能导致投资者撤出股市,债权人撤掉投资等一系列连锁反应,进一步使公司陷入资金周转困难甚至无法持续经营的窘境[11]。这些都会迫使高管为了职业前途进行更大程度的盈余管理,利用自身的信息优势向利益相关者传递虚假信息,隐瞒业绩真相,用障眼法将盈余信息“拯救”到“正常水平”[12]。因此,在环境不确定性程度较高时,高管过度自信可能会对盈余管理程度产生正向加强效应。此外,由于环境不确定性程度较高的情况下外界监管更加严格,高管会更倾向于采用真实盈余管理方式。基于上述分析,提出假设H3:

H3:较高程度的环境不确定性增强了高管过度自信与真实盈余管理程度的正相关关系。

考虑到我国的经济体制和企业经济性质,不同产权性质的企业内部结构、经营目标和面临的外部环境也存在显著不同,国有企业是政府参与和干预宏观经济的手段,除了保持自身盈利增长以外,还需要额外承担政治任务,如缓解就业压力、维稳经济等[13]。因此,相对于非国有企业,国有企业在政策、财务上会获得更多的政府支持,在面临环境不确定性程度较高的情况下,非国有企业因为缺乏政府支持更可能陷入资金周转困难、企业业绩波动大等财务困境。此外,由于国有企业对高管的选拔机制更多地受到政府人事部门和党组织部门的影响,职位的任免并不只是以高管的业务能力为唯一标准,经济目标不是其唯一追求[14],因此,高管过度自信心理对盈余管理的影响在国有企业中被削弱,当环境不确定性较高时,过度自信的非国有企业高管更有动机为了自身利益进行盈余管理。基于上述分析,提出假设H4:

假设H4:在较高程度的环境不确定性下,非国有企业管理者过度自信和盈余管理之间的正相关关系大于国有企业。

三、研究设计

(一)样本选择和数据来源

为了保证回归分析的可靠性,本文通过参考国内外相关文献选取了2013—2017 年沪深A 股上市公司为研究对象,盈余指标的计算需要前一期数据,因此在计算盈余管理指标时采用2012—2017年数据,并对原始数据做了以下筛选:(1)剔除ST 公司;(2)剔除证监会2012 版行业分类中金融类公司;(3)剔除研究期间变量数据缺失的公司,为了消除异常值的影响,对所有公司特征变量进行了前后1%的缩尾处理,最终得到来自2013—2017 年1 968 家上市公司的7 356 个有效样本。文中数据来源于国泰安数据库,数据处理和实证分析均使用stata 22.0软件完成。

(二)变量定义

1.被解释变量—盈余管理

本文将盈余管理分为应计盈余管理和真实盈余管理。为了度量绝对的盈余管理程度,避免正负抵消的影响,对两者均取绝对值处理。

(1)应计盈余管理。对于应计盈余管理程度,本文采用修正的Jones 模型计量[15]。

(2)真实盈余管理。真实盈余管理程度的计量参考了Roychowdhury(2006)[16]的实证方法,通过建立销售操纵、费用操纵和生产操纵三个单独模型衡量真实盈余管理程度,对模型分行业分年度进行回归,得到企业正常的经营现金净流量、可操作费用、产品成本,再用企业的实际值减去预测值,得到企业的异常经营现金净流量、异常酌情费用和异常产品成本。真实盈余管理程度=异常生产成本-异常现金流-异常酌情费用。

2.解释变量

(1)高管过度自信。本文借鉴余明桂等(2013)[17]的研究方法,选取高管性别、年龄、学历、专业背景、两职合一五个具象评价特征刻画高管过度自信心理,具体指标定义如下:1)性别:若高管性别为男,取值为1,否则为0;2)年龄:当高管年龄小于样本均值时取值为1,否则为0;3)学历:当高管教育水平大于或等于本科时取值为1,否则为0;4)当高管无经管类专业背景时取值为1,否则为0;5)两职合一:当企业由同一个人担任董事长和总经理时取值为1,否则为0。最后将以上指标得分加总,总分在4及以上的定义为高管过度自信,取值为1,否则为0。

(2)环境不确定。借鉴申慧慧和吴联生(2012)[18]关于环境不确定性的指标定义方法,环境不确定性程度高低的衡量如下:1)用企业过去五年的异常销售收入的标准差/过去五年销售收入平均值,计算出企业初始的环境不确定性;2)将1)中得到的环境不确定性/相同行业、年度所有样本公司当年环境不确定性中位数,得到行业调整后的环境不确定性,若高于行业环境不确定性中位数,则定义为环境不确定性较大,赋值为1;若低于或等于行业环境不确定性中位数,则定义为环境不确定性较低,赋值为0。

3.控制变量

为了加强回归结果的准确性,本文在借鉴国内外相关文献的基础上选取了总资产报酬率、净资产收益率、公司规模、资产负债率、独立董事比率、审计质量及行业和年度哑变量作为控制变量。各变量定义及说明如表1 所示。

表1 变量说明

(三)模型构建

为验证假设H1,本文基于全样本构建高管过度自信与盈余管理回归模型(1):

为验证假设H2,本文基于全样本构建高管过度自信与盈余管理回归模型(2):

为验证假设H3,本文在模型(1)的基础上,引入环境不确定性变量EU,将环境不确定性变量EU与高管过度自信变量OC 的交互项EU*OC 作为回归的主要研究变量,基于全样本构建模型(3):

为了检验假设H4,本文将全部样本按照产权性质划分为国有企业和非国有企业来进行分组检验,并探究异质性给环境不确定性程度对高管过度自信与盈余管理程度之间的关系带来的影响。

四、实证分析

(一)描述性统计

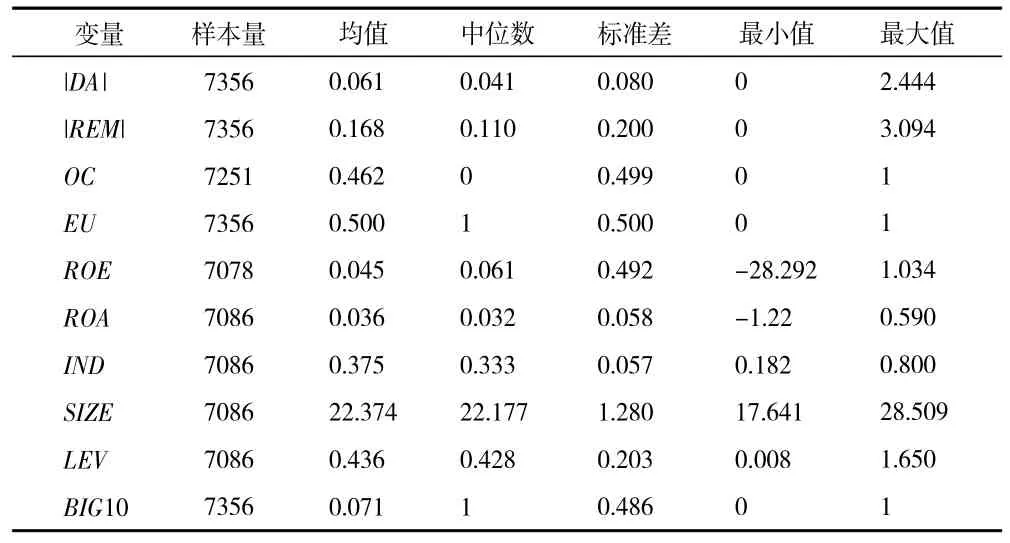

表2 为本文主要研究变量的描述性统计结果。从表2 中数据可以看出,应计盈余管理程度|DA|最小值为0,最大值为2.444,说明不同公司应计盈余管理程度相差较大,且均值大于中位数,说明沪深A 股上市公司总体应计盈余管理程度偏低;真实盈余管理程度|REM|最小值为0,最大值为3.094,说明不同公司真实盈余管理程度也相差较大,且均值小于中位数,说明我国沪深A 股上市公司真实盈余管理程度大多高于平均水平;高管过度自信指标OC均值为0.462,说明我国沪深A 股上市公司管理者自信程度较高;环境不确定性均值为0.5,中位数为1,说明沪深A 股上市公司面临的环境波动较大。

表2 描述性统计

(二)相关性分析

表3 报告了被解释变量、解释变量和控制变量的pearson 相关性检验结果,结果显示,应计盈余管理与高管过度自信呈正相关,且在5%水平上显著,真实盈余管理与高管过度自信呈正相关,且在1%水平上显著,初步验证假设H1 的正确性。无论是应计盈余管理还是真实盈余管理都在1%水平上与环境不确定性正相关,这与本文所提出的假设H2 有所出入,需加入控制变量后经回归分析进一步验证,此外,ROA、ROE、LEV、SIZE 均与被解释变量显著相关,说明本文控制变量指标选取较为合理。最后,解释变量以及各控制变量的相关系数都明显小于0.5,由此可认为所构建的模型不存在多重共线性问题。

表3 pearson 相关系数矩阵

(三)回归分析

模型(1)、模型(2)、模型(3)的回归结果如表4所示。

从模型(1)的多元回归结果可以看出,无论是应计盈余管理|DA|还是真实盈余管理|REM|都与高管过度自信OC 正相关,且分别在10%水平和5%水平上显著,验证了本文提出的假设H1,说明高管过度自信程度越高,企业盈余管理程度越高。

表4 多元回归结果

从模型(2)的多元回归结果可以看出,应计盈余管理|DA|对环境不确定性EU 的相关系数为0.007,远小于真实盈余管理|REM|对环境不确定性的相关系数0.022,说明在环境不确定的情况下,高管面对更加严格的监管环境时会更加谨慎,偏向使用真实盈余管理躲避外部审查,假设H2 得以验证。

从模型(3)的多元回归结果可以看出,应计盈余管理|DA|与交互项EU*OC 呈正相关,但相关性不显著,而真实盈余管理|REM|与交互项EU*OC 呈显著正相关,说明在环境不确定性程度较高的情况下,并没有加强高管过度自信对应计盈余管理程度的影响,这可能是因为环境不确定程度较高的情况下,即使是过度自信的高管面对更加严苛的审查和监管也会非常谨慎地选择盈余管理方式,真实盈余管理隐蔽性好且易于操作,更符合高管的选择倾向,假设H3 得以验证。

为了进一步验证环境不确定性对高管过度自信与盈余管理程度的影响,本文将全样本分为两个子样本:环境不确定性较高组(EU 值为1)与环境不确定性较低组(EU 值为0)分别以模型(1)进行OLS回归。由回归结果可以看出,环境不确定性较高组真实盈余管理程度|REM|与高管过度自信OC 呈显著正相关,环境不确定性较低组真实盈余管理程度|REM|与高管过度自信OC 呈负相关且不显著,这也进一步验证了环境不确定对高管过度自信与盈余管理程度的正向加强效应。

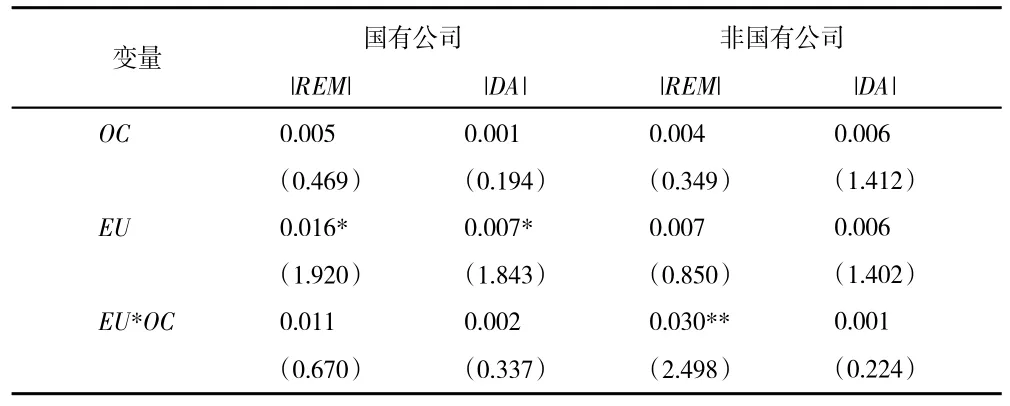

(四)异质性检验

为了验证假设H4,本文以产权性质将全样本分成国有公司和非国有公司两组,再分别以模型(3)进行OLS 回归。回归结果如表5 所示,国有公司无论是真实盈余管理|REM|还是应计盈余管理|DA|与交互项EU*OC 的系数均为正但相关性不显著,非国有公司真实盈余管理|REM|与交互项EU*OC 在5%水平上呈显著正相关,而应计盈余管理与交互项EU*OC 系数为正但相关性不显著,这说明了在环境不确定程度较高的情况下,非国有公司高管过度自信对盈余管理的影响比国有公司更敏感。

表5 异质性检验

五、稳健性检验

为了避免高管过度自信指标由于打分法的主观性可能造成的回归结果误差,本文选择高管薪酬的相对比例重新衡量高管过度自信,借鉴了姜付秀等(2009)[1]的做法,用“薪酬数排名前三的高管薪酬数加总/ 全部高管的薪酬数加总”来表示,该值越高,说明管理者过度自信程度越高,并以模型(1)到模型(3)进行回归分析,稳健性检验结果与上文基本一致,模型(3)真实盈余管理|REM|与交互项EU*OC 显著性有所降低,整体结论依然稳健。

六、结论与启示

实证研究发现,高管过度自信会导致公司盈余管理程度提高;环境不确定性与盈余管理的正相关关系主要体现在真实盈余管理上,外界环境波动较大的情况下企业面临着更为严苛的监管,高管更倾向于采取更为隐蔽的真实盈余管理方式;环境不确定性程度较高时,高管过度自信与盈余管理之间的正相关关系更显著,进一步研究发现,环境不确定性对高管过度自信和盈余管理的正向促进效应更多地出现在非国有企业。上述结论在一定程度表明了企业所有者在聘任高管时应更注重捕捉和把握高管心理特征,不同产权性质企业过度自信高管在盈余管理上表现也有所不同,非国有企业高管决策更容易激进化,因此对于不同产权性质企业改进高管遴选机制,改善盈余管理信息质量,完善公司治理结构提供了一定的经验参考和思路。后续将进一步从深度剖析高管个人特征和细化盈余管理方向等方面进行研究。