基于主成分分析和K-means聚类分析的地区经济发展研究

秦杨杨

摘 要:地区经济的发展受制于该地区的自然资源、经济等因素,资源基础较好的地区会凭借其优势迅速发展,基础较弱的地区发展则较为缓慢,最终导致各地区之间经济发展的不平衡。如何平衡好地区经济的发展,将会决定我国未来经济发展的前景,促进我国地区经济协调发展将是国家经济发展的一项重大任务。为了综合评价我国各省市自治区的经济发展水平,缓解当前地区经济发展不平衡的现状,本文运用主成分分析法和聚类分析法对建立的相关指标体系进行分析,并根据分析结果提出相关的改进建议。

关键词:主成分分析 聚类分析 地区经济

中图分类号:F279.27 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2020)02(b)--02

1 建立评价指标体系

在综合考虑指标的系统性、全面性以及数据的可获得性之后,本文选取如下几个指标。 X1:各地区年度生产总值(亿元); X2:全社会固定资产投资(亿元); X3:地方一般财政收入预算(亿元); X4:外商投资企业进出口额(千美元); X5:普通高等学校在校人数(万人); X6:居民消费价格指数; X7:社会消费品零售总额(亿元); X8:居民人均可支配收入(元),相关数据主要来源于2018年中国统计年鉴各地区具体数据。

2 评价方法

本文研究方法主要有两种:主成分分析和K-means聚类分析。主成分分析是一种降维的方法,最早由Hotlling于1933年提出,此方法可以在损失最少信息的前提下将多个指标转化为几个综合指标,转化生成的综合指标之间互不相关,保持了原指标变量的主要信息量,减少了工作量,从而提高了工作效率;最后分析过程客观生成指标权重,能够区分各指标在综合评价中的作用,避免了主观因素的影响。

聚类分析是指基于收集到的数据按照一定的原则进行分类,分类的结果是同类别数据间的差异性最小,不同类别数据间的差异性则较大,便于后期对数据进行分类研究。

3 评价过程

3.1 数据标准化处理

由于各指标的量纲不同,而且在数量级上差异也较大,在应用主成分分析进行研究时,不同的量纲和数量级会产生新的问题,这就要求对数据进行标准化处理。数据标准化的主要功能就是消除变量间的量纲关系,从而使数据具有可比性,标准化处理公式为:

其中和分别是第j个指标对应数据的平均值和标准差。

3.2 求解相关系数及累计方差贡献率

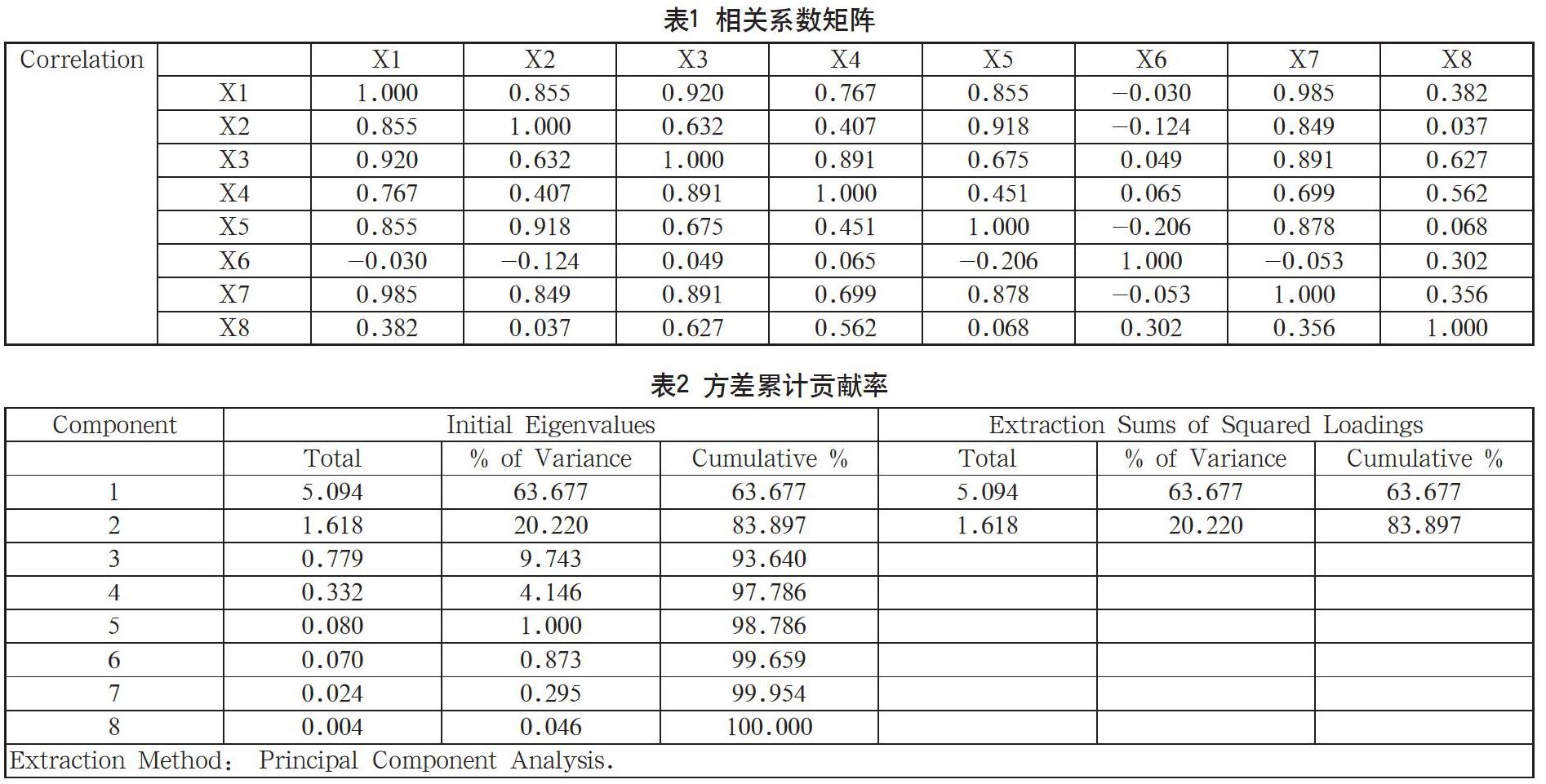

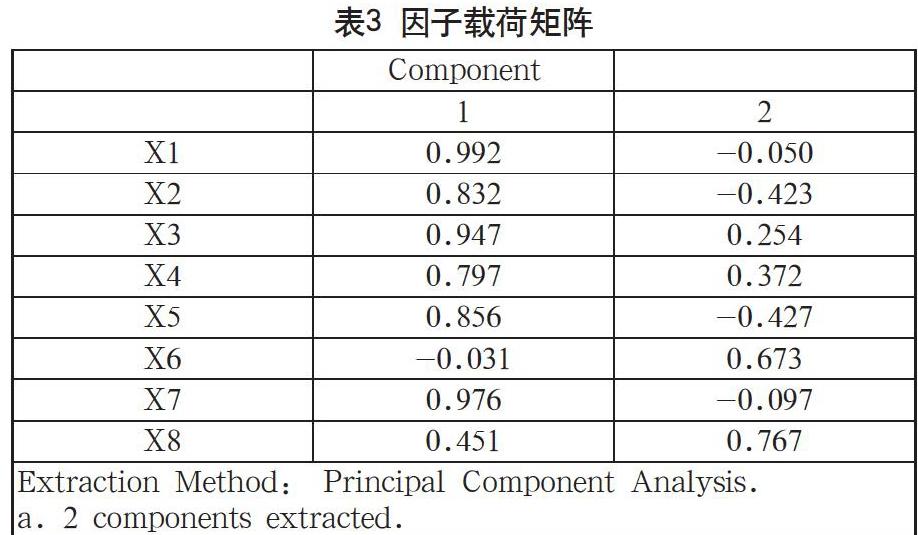

基于标准化处理后的数据利用SPSS软件进行相关性分析,最终得到各指标的相关系数(表1)、方差累计贡献率(表2)以及因子载荷矩阵(表3)。

从表2可以看出,前面2个主成分X1,X2的方差和占全部方差的比例为83.897%,已超过80%,即基本上保留了原始指标的大部分信息,大致能够解释各省份之间的经济发展差异,因此提取前2个成为作为主成分。

从表3可以看出,地区生产总值、地方一般财政预算收入和社会消费品零售总额这几个指标的载荷较大,说明第一主成分基本能够反映出这几个指标的信息。在第二主成分上,居民消费价格指数和居民人均可支配收入两项载荷较高,表明第二主成分基本可以反映以上几个指标的信息。

3.3 计算主成分系数及其表达式

主成分系数可以根据因子荷载矩阵(表3)和累计贡献率表(表2)得出,其方法为:分别将因子载荷矩阵的第m列的每个元素除以其对应特征根的平方根,即可得到主成分分析的第m个主成分的系数,可以得到主成分表达式:

表达式中X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8分别表示对原始变量进行标准化处理后的变量。

同时,以所选取的第1和第2主成分的方差贡献率和作为权数,构建综合评价模型:。其中F为综合评价指标,分别带入综合综合评价模型,可得出综合评价值F,最后以综合评价结果为基准进行聚类分析,可将我国省市自治区划分为4类,具体情况为:

第一类:上海市、江苏省、广东省;

第二类:北京市、浙江省、山东省;

第三类:天津市、河北省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、安徽省、福建省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、广西壮族自治区、四川省、重庆市、陕西省;

第四类:山西省、海南省、贵州省、云南省、西藏自治区、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆;

从分类结果可以看出,四分类基本符合我国经济发展水平的客观情况,反映了我国地区经济发展不平衡的现状。

4 结论及建议

近几年,经过不断的努力,中西部地区经济发展水平显著提升,与东部地区差距逐渐缩小,但整体差距仍然较大,地区经济发展不平衡的问题依旧突出。缩小地区间发展差异是一个循序渐进的过程,结合上文分析结果提出以下几点建议:

第一,加速实施振兴东北老工业基地战略、推进中部地区经济崛起。充分协调地区经济发展战略和不同发展阶段,达到效应最大化,更有效地促进地区的经济发展。充分发挥不同地区的比较优势,引导发展优势特色产业,加速落后地区的经济发展。

第二,加大对西部地区的投资,推进该地区基础设施的建设。西部地区由于缺乏足够的财力支持、基础设施建设跟不上、投资环境差等因素,制约了该地区经济的增长。因此中央和地方政府应当加大对西部地区基础设施建设的投资,全方位改善西部地区的交通、水利、油气管道等设施,改善投资环境,以达到吸引投资的目的,利用外资提高本地区的技术发展水平。依据技术进步,协调发展工、农、建筑业及服务业等不同行业,促进沿海地区与西部地区之间的产业融合,实现地区间资源的优化配置,建立完善、有效的经济发展新体制。

第三,教育和人才是影响地区及国家发展的重要因素。目前我国各地区在教育水平以及资源分配方面存在很大的差异,要缩小这种差距首先要合理规划高校布局。目前我国高校主要分布在东部沿海地区以及各地区的中心城市,布局失衡制约了教育公平,因此可以鼓励东部高校扩大在中西部地区招生规模,建立分校等,主要面向人口大省和欠发达的地区,使该地区的人民获得大致相同的教育机会进行公平竞争。其次做到合理配置公共教育资源,特别是农村、偏远、贫困地区,通过远程教学等实现教育资源的共享;再次健全国家资助制度,增大对贫困家庭子女上学的资助力度,保障贫困家庭子女公平获得接受高等教育的机会。最后,加大对中西部人才的输送比例,人才是经济发展的根本,要想提高地区的经济发展水平,需要大批具有优秀专业技能的人才,除了要优化本地区的教育资源配置外,还要适当的引进其他省市的优秀人才,政府应加大对外来人才的补贴力度。

第四,建立地区之间的合作关系。运用一带多或多带一的发展模式,依据地區之间的资源差异互补将经济发达地区和经济发展相对欠缺的地方联系起来,以经济发展较好地区的发展带动相对较弱地区的经济发展,从而达到阻碍差距继续扩大进而逐步缩小发展差距的目的。

总之,在短期内想要使不同地区的经济发展水平达到绝对的平衡是不可能的,但如果不采取措施放任地区发展水平差距持续扩大,致使地区间长期发展不协调,必将对整个国家和谐、可持续发展带来严重的负面影响,因此,各级政府应高度重视地区发展不平衡问题,并采取一定的有效措施,逐步缓解差距扩大的问题,充分发挥不同地区的资源优势,与经济发展较快的地区建立资源互补合作关系,逐渐缩小地区间差异,最终实现所有地区的协调、可持续发展。

参考文献

胡红军.试论我国区域经济发展不平衡的原因及对策[J].现代商业,2014(21).

陈长石,丁胜.产业结构偏离是否会导致省际经济发展不平衡[J].财经问题研究,2017(05).

高静川.新时代视域下我国经济发展不平衡的因素与对策研究[J].海南广播电视大学学报,2017(04).