真君子与伪君子

张维迎

真君子表里如一,言行一致。伪君子表里不一,行不践言。

“表”指公开的、别人看得见的表现;“里”是内心的认知、想法、信仰,只有自己知道,别人难以观察到。“言”是公开表达出来的东西,别人能听得到;“行”是行动、行为,别人可能观察到,也可能观察不到。

我曾经在文章中引用社会心理学家的实验研究,讨论了这样一种社会现象:迫于社会压力,“伪君子”不仅倾向于遵从“主流”,说自己内心不相信的话,做自己私下不认同的事,而且会充当“执法者”(“思想警察”),监督和惩罚那些言行与自己不同的人,以显示自己的所作所为是“真诚的”。也就是说,他们不仅自己“指鹿为马”,而且绝不宽容胆敢“指鹿为鹿”的人。似乎不如此,就不足以证明他们自己是“主流”的忠实捍卫者。

当然,生活中有伪君子,也有真君子。社会心理学家的实验不仅发现了“伪君子”,也发现了“真君子”,揭示了真君子与伪君子的不同。

在韦勒、库瓦巴拉和梅西的品酒实验中(Willer,Kuwabara and Macy,2009),A和B两杯酒完全相同,但二十七名实验参与者(占52.9%)给A的分数显著高于B,因为“A比B好”是“主流”观点(尽管不正确),这种“主流”观点在实验参与者给出自己的评价前就人所共知了。不过,还是有十三人(占25.5%)给A和B打了相同的高分(正确但非主流)。甚至有十一人(占21.6%)评价B好于A。这说明并非所有人都附和“主流”,也有人会公开表达不同观点。

考虑到品味的主观性,即使同样的酒,由于个体的品味差异,或者品尝的先后顺序不同,可能会有不同的评价,我们不能由此就推断说,遵从“主流”观点的二十七个人说的一定是假话,不遵从的二十四个人说的一定是真话。但接下来“同行互评”提供的信息,使得我们有理由相信确实如此。

在“同行互评”环节,那些不遵从“主流”观点的实验参与人(即那些认为“A和B一样好”的实验参与人),无论自己对“同行”(模拟参与人)的评分是否公开,对“离经叛道者”的评分都高于对“主流”的评分,尽管公开场合比私下场合的差异略微小一些。但那些遵从“主流”观点的实验参与人则完全不同:当知道自己的评分将被“公开”时,他们给“主流”观点的评分显著高于给“离经叛道者”的评分;但当知道自己的评分将被“保密”时,他们给“离经叛道者”的评分显著高于给“主流”观点的评分,与信息公开时正好相反。显然,那些坚持自己的判断、不受“主流”观点影响的参与人,不仅自己在公开场合说真话,表里如一,而且不会贬低“离经叛道者”;而那些追随“主流”观点的人,不仅自己“公开说假话,私下说真言”,表里不一,而且还会故意贬低“离经叛道者”。在“论文评价”实验中,那些遵从“主流”,因而给一篇“胡编乱造”但号称是“哈佛著名教授”的论文打高分的实验参与人,即便私下认同给出低分的“特立独行者”的评价,公开场合还是故意贬低后者。而那些说真话的人,无论是公开还是私下,都敬重“特立独行者”,甚至公开场合对其评价更高。

这说明,有些观点和社会规范之所以成为“主流”,并不是大多数人相信它们是对的,而是因为“尽管没有人相信它是对的,但每个人都(错误地)以为其他人相信它是对的,每个人在公开场合都说它是对的,并且每个人要求其他人说它是对的”。因此,“主流”可以是自我强化的(self-reinforced),多数人不认可的规范完全可以变成“主流规范”。它们不仅能得到多数人的“遵从”(compliance),而且能得到多数人的“执行”(enforcing,即强迫他人遵从)。这就是社会心理学家说的“群体幻觉”。

社会心理学家还用计算机模拟模型证明,“伪君子”在强迫人们遵从“主流”规范上比“真君子”(真信徒)表现得更为积极,思想警察实际上可能是骗子(imposter)(Centola,Willer andMacy,2005)。这是因为,真君子“遵从”是发自内心,他们坦坦荡荡,不害怕别人指责自己不真诚,但伪君子最害怕暴露自己的“伪真诚”。比如,抗日战争结束后最起劲诬陷别人是“汉奸”的人,正是那些真正的汉奸。他们这样做的目的,就是隐瞒自己的汉奸史。在过去的政治运动中,一些家庭出身不好的人表现得最“革命”。事实上,经验观察表明,“伪君子”经常会用力过猛,比如吹捧人时,说的话肉麻得连被吹捧对象也感到浑身不自在。

当然,我们不能由此得出结论说,遵从“主流”者就是“伪君子”,不遵从“主流”者就是“真君子”。真君子和伪君子的根本区别在于是否表里如一、言行一致。如果一个人内心真的相信“主流”,他遵从“主流”就是真君子;反之,如果一个人内心相信“主流”,但在某些特定的场合,出于机会主义的考虑,假装“特立独行”、反对“主流”,他也是个伪君子。爱因斯坦在物理学上至死反对量子力学,在社会理论上坚持“为需要生产”、反对“为利润生产”,但他是一个真君子,因为他说的就是他内心相信的。

像著名的柏林牧师马丁·尼莫拉(Martin Niemoller)这样的人,也是真君子。尼莫拉早年集爱国主义、军国主义以及宗教虔诚于一身,第一次世界大战中作为一名海军军官服役于德国舰队,屡立战功,获得铁十字勛章。“一战”后,他反对过魏玛共和国和一九一九年的和平协议,成为希特勒的铁杆支持者和坚定的反犹主义者。他认为,犹太人对世界历史造成了恶劣影响,将永世受到诅咒;德意志民族需要一位新的“民族领袖”承担历史大任,希特勒正是这样的“民族领袖”。但希特勒上台后,出于对基督教的虔诚,尼莫拉反对纳粹党对教会的控制,参与组建了“认信教会”(Confessing Church),与官方的“帝国教会”相对抗。他还通过一系列公开演讲表达了对纳粹当局的敌意,点名道姓批评戈培尔等纳粹领导人,终于为当局所不容,一九三七年被抓,希特勒亲自下令将他关进塞克森豪集中营,受尽羞辱和折磨,战争结束前差点被处死。在集中营,尼莫拉见证了犹太人遭受的苦难,开始反思早年的反犹主义观点。他告诉一位狱友,犹太人和日耳曼人一样,应该被同等对待,他之前要求限制犹太人公民权利的想法是错误的。“二战”后,回忆起自己被捕和牢狱生涯时,尼莫拉为当初和纳粹政权达成妥协而后悔,为追求狭隘的宗教利益而自责,写下了著名的反纳粹忏悔诗《起初他们》,其中最后一句是:“当他们来抓我时,再也没人为我说话了。”

也就是说,一个人持什么样的观点,本身不构成区分真君子和伪君子的标准。人与人之间观点不同,见仁见智,正是人类进步所必须的,因为事前没有办法判断什么样的观点是对的。科学真理也是相对的,许多曾经被认为是正确的、科学的理论、信条,后来证明是错误的;而一些原来被认为是错误的观点,后来证明是正确的。当然,如果认识到自己的错误,但出于“面子”,死不认错,那就是伪君子。

不过,因为通常情况下,违反“主流”比遵从“主流”需要承担更大的个人成本(这是“社会压力”的基本含义),遵从“主流”者中的伪君子比不遵从“主流”者中的伪君子比例要大。比如,在天主教占主流的社会,天主教徒中的“伪君子”比例一定高于基督新教信徒中“伪君子”的比例;而在基督新教占主流的社会,情况正好相反。“左派”和“右派”中都有“真君子”和“伪君子”,但在“左派”占主流、正统地位的社会,“左派”中的“伪君子”比“右派”中的“伪君子”比例高得多。“伪君子”和“主流”是相互强化的:“主流”生产“伪君子”,“伪君子”创造“主流”。

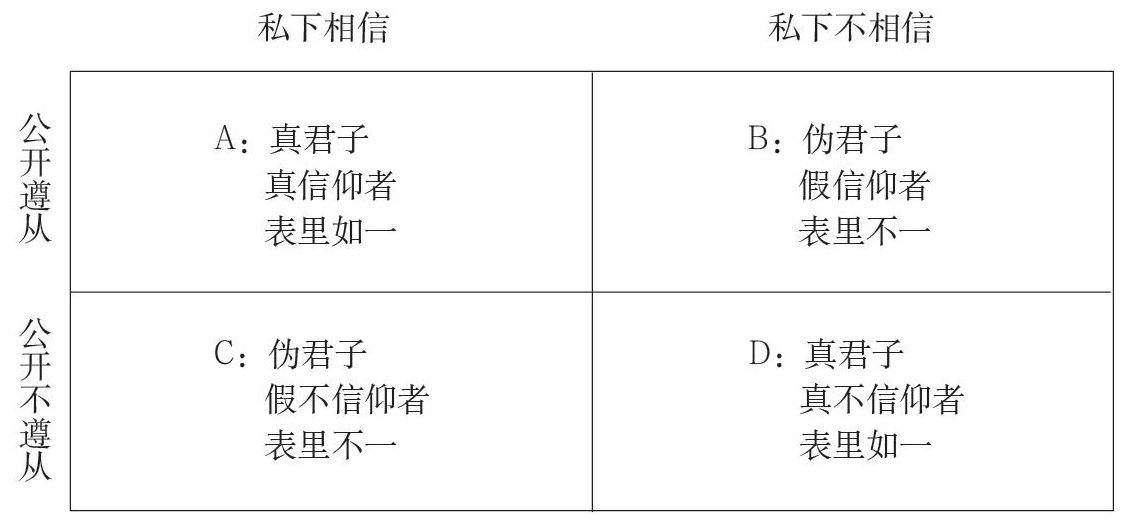

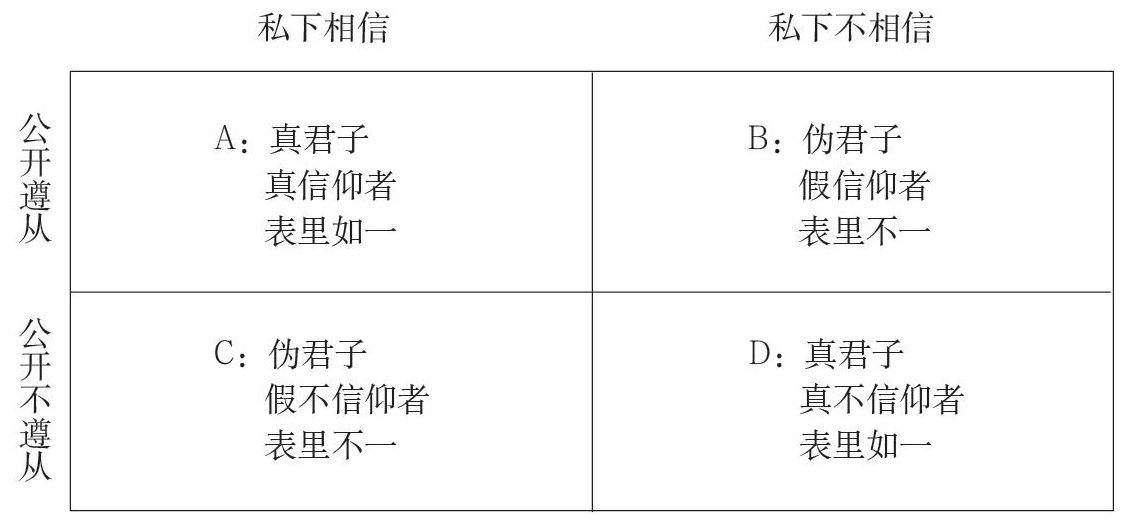

我们可以给出如上表所示的基本分析框架。每个人都有“私下”和“公开”两方面。对一个观点或规范,人们私下可能相信也可能不相信,公开场合可能遵从也可能不遵从。这样,总共有四种可能的类型:A类型:私下相信,公开遵从;B类型:私下不相信,但公开遵从;C类型:私下相信,但公开不遵从;D类型:私下不相信,公开不遵从。A类型和D类型是真君子,因为他们“表里如一”;B类型和C类型是伪君子,因为他们“表里不一”。

一个人能否做到表里如一,第一依赖于他内在的信念有多强,第二取决于外部压力有多大。信念特别强的人,不大容易说假话,因为说假话导致认知失调,心理成本太高。宗教的殉道者和闹革命的牺牲者就属于这一类人,对他们来说,背叛信仰还不如死。比如,托马斯·莫尔(Thomas More),这位亨利八世国王的首席大臣、大法官和《乌托邦》一书的作者,当亨利八世与罗马教会分离、自任英格兰教会首脑时,他只要签字认可,就可以保全自己,但他宁可上断头台,也不愿背叛自己对天主教和上帝的信仰。

希特勒一九三三年上台后,纳粹党没费吹灰之力就征服了德国学术界,有犹太血统和公开批评纳粹党的教授被解聘,留任的教授们变得服服帖帖,甚至主动投怀送抱,数百人联名签署呼吁书,支持希特勒和国家社会主义政府。但纳粹党对宗教界的征服却遭遇到顽强而持续的抵抗,围绕德意志基督徒理念统一国教、融合德国新教和纳粹种族主义的计划以失败告终,与天主教的斗争也只取得有限的成果,即便有超过三分之一的天主教神父受到不同程度的惩罚,有些甚至被监禁。“耶和华见证人”这个宗教团体始终拒绝向纳粹政权妥协,他们拒绝起誓效忠希特勒,不行纳粹礼,不参加政治集会,拒绝参加选举,拒绝应征入伍,导致其中九百五十名见证人死在集中营。其原因就在于,教士和神父比学者和专家有更强的理念,对自己的信仰更虔诚,更少功利主义,政治压力对他们起的作用有限,有时甚至适得其反。但对大部分学者而言,“学问”就是“饭碗”,他们信奉的是“生存哲学”,很容易在外部压力下屈服。所以不难理解,当二十世纪三十年代计划经济思想和凯恩斯主义时髦起来的时候,只有少数像米塞斯、哈耶克这些具有坚定信念的经济学家,才可能举起市场经济的理论大旗。

对信念不很强、缺乏自信的人来说,在面临社会压力时,要坚持自己的观点是很难的,所以他们更可能随波逐流,以保持“永远正确”。不读书、不愿思考、缺乏推理能力的人,通常不会有很强的信念,很容易被别人忽悠。这就是普通大众容易变成“乌合之众”的原因。希特勒非常明白这一点,所以他说:“想要发动的群众越广大,宣传中的知识水平就必须越低……广大人民群众的理解力非常有限,他们知识不多,但忘性很大。”他还说,宣传必须激发激情,而不是理性,因为“绝大多数人民群众的性情和态度都过于女性化,以至于冷静的说理对思想和行动的影响,远小于情绪和感情的作用”。

这样说当然不意味着有很强理念的人一定对人类有好处。事实上,在人类历史上,由“真君子”的强理念导致的灾难比比皆是,既有宗教的,也有世俗的。避免这种灾难的办法是减轻“主流”观点对每个个体排他性的物质和精神压力。比如西方近代实行的“政教分离”和宗教的世俗化,使得做“异教徒”的成本大大降低。宗教国家“政教合一”,用暴力手段迫害異教徒,灾难就难以避免。

没有人可以完全无视社会压力,因为没有人可以完全置个人利益于不顾。不遵从“主流”的人,通常会错失有利可图的机会,甚至面临生命危险。这也是为什么越是自私的人,越可能表里不一。指鹿为马的人不是因为自己不知道那是鹿,而是因为说真话的代价太大。因此,现实中,如果一个人能做到70%的情况下“表里如一”,就够得上是“真君子”了。当然,如果70%的情况下“表里不一”,就只能归为“伪君子”了。

没有一个社会没有伪君子,也没有一个社会没有真君子。关键是各自的相对比例。这取决于体制和文化。如果一个社会中的大部分人在大部分时间不得不当伪君子,这个社会就容易走向灾难。

任何社会都有“主流”。一个健康的社会,人们对“主流”规范和价值观念的遵从,是出于尊重而不是恐惧。改革就是减少人们对外部压力的心理恐惧和得失计算,使得更多的人愿意做真君子,而不是当伪君子。