协同护理模式在精神分裂症患者护理中的应用效果观察

常 洁,朱海燕,谢 洋

(淮安市第三人民医院精神科,江苏 淮安 223001)

精神分裂症近年来发病率不断增加,其与患者自身遗传、所处环境密切相关,多数患者常伴有情感障碍、妄想、幻想等症状,对患者社会功能、生活质量易造成影响,患者经过急性期治疗临床症状改善,进入恢复期,但患者由于残留症状常发生烦躁不安情况,对于该类患者实施有效的护理措施较为重要[1]。因此,本次研究协同护理模式在精神分裂症患者护理中的应用效果,见下文。

1 资料和方法

1.1 资料

选取我科2019年度4月-2019年度10月的精神分裂症患者60例,随机分为观察组和对照组,各30例,观察组采用协同护理模式方式,对照组采用常规护理方式。观察组年龄范围19岁-60岁,平均年龄(39.47±6.81)岁。对照组年龄范围19岁-62岁,平均年龄(39.33±7.14)岁。纳入标准:①患者均于本院确诊为精神分裂症;②临床资料齐全。排除标准:①心肺、肝肾功能疾病;②沟通障碍、不配合者。两组各项资料无差异,P>0.05。

1.2 方法

对照组实施常规护理,观察组实施协同护理模式

1.2.1 社交训练

每周安排两次小组讨论活动,每次1-1.5小时。活动以每个人自我介绍开始,鼓励患者轮流分享自己目前对自身情况的认识、应对问题的方法和对别人存在困扰的建议。通过积极主动分享,增强患者自信心。

1.2.2 技能训练

制定活动计划表,每天上午、下午各散步半小时。每周一次主题训练,如整理内务、模拟超市购物、家庭厨房训练等,锻炼患者生活技能。

1.2.3 健康宣教

根据患者情况制定个性化健康教育单,由床位医生、护士、康复治疗师协同完成。每日上午9点-10点或下午4点-5点对患者进行健康宣教,通过多媒体、讲座、宣传手册等方式讲解精神分裂症的治疗、发病以及护理,提高患者对疾病的了解,从而提高自制力,同时和患者建立良好护患关系,在患者出院前,对患者及家属进行出院指导。

1.2.4 心理护理

对患者心理状况进行评估,制定心理辅导计划,以一对一方式进行沟通,改善患者负面情绪,定期进行减压训练,教会患者情绪管理。评估每位患者功能状态,结合患者兴趣爱好,开展艺术疗法、音乐疗法、情景导向等项目,激活患者动力,提高患者的社会功能[2]。

1.2.5 同伴、家庭支持系统

每月两次安排出院的复诊患者进病区,讲解自我管理成功的方法,分享自我应对的体验。同时每周一次安排病人与家属微信视频,主动告知家人自身近期情况,增强病人的自信心。

1.3 观察指标

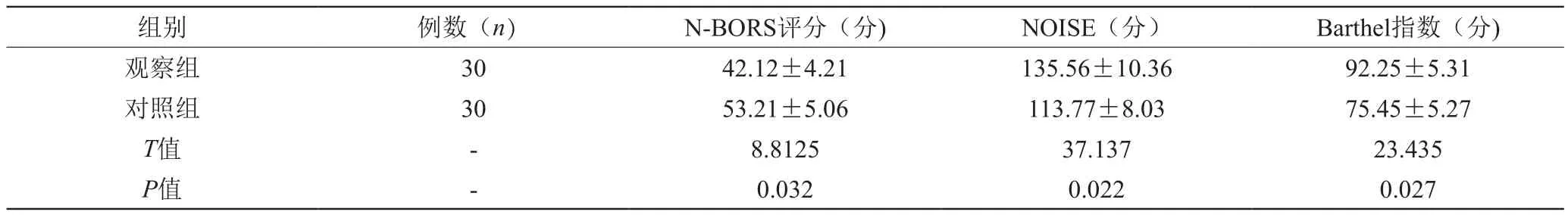

N-BPRS评分使用护士用简明精神病量表对患者进行评价,得分越高症状越严重。

NOISE评分采用护士用住院患者观察量表对患者进行评价,总分越高、疗效越好。

Barthel指数主要由改良Barthel指数进行评定,总分100分,得分越高表明恢复越好,依赖性越低。

1.4 统计学处理

采用SPSS20.0软件分析研究中各项指标,计数资料卡方检验,计量资料t检验,P<0.05则差异明显。

2 结 果

经有效护理后,观察组N-BORS评分低于对照组、NOISE评分、Barthel指数均高于对照组,P<0.05。见下表。

两组相关指标比较情况

3 讨 论

精神分裂症为重性精神病,多在亚急性期起病,临床症状不一,涉及人体行为、情感、思维以及知觉等多个方面,患者意识一般清晰、智力基本正常,但部分患者伴有认知功能损害,发生精神残疾和衰退情况,易对患者日常生活造成影响。虽然使用抗精神病药物能对症状进行控制,但在治疗过程中采取护理措施也十分重要。

本次研究中,观察组N-BPRS评分低于对照组;NOISE评分、Barthel指数均高于对照组,说明采取协同护理模式显著效果。协同护理模式能够使康复治疗师、护士、医生、家属的协同作用得以强化,建立跨学科协同合作,以患者、康复治疗师、护士为中心,由家属、社会志愿者共同参与,能够使患者自我护理能力得以增强,促进患者早期恢复社会功能[3]。该项护理模式具有全面化、系统化、人性化等特点,通过对每位患者实际病情、基本资料进行评估后,再为患者制定相应护理计划,根据计划实施多项护理措施,从而改善患者不良情绪,提高患者对治疗的依从性,协同护理模式注意在于改善患者心理状况,改变患者对自身疾病错误认知,增强患者战胜疾病的信心,再通过进行多项康复措施,能显著提升患者社会功能[4]。

综上所述,通过在精神分裂症患者护理中采取协同护理模式,取得显著护理效果,值得在临床中推广及运用。