‘中黄1号’绿茶鲜叶摊放过程中主要生化成分变化与干茶品质形成分析

金 鑫 陈 俊 许佳妮

(1.浙江大学农业生物技术学院,浙江 杭州 310058;2.天台县特产技术推广站,浙江 天台 317200)

‘中黄1号’是浙江天台县地方群体种中选育的自然芽叶黄化茶树新品种,2013年首次通过省级林木新品种认定,2016年通过省级审定,2019年10月完成农业农村部非主要农作物品种登记,编号为GPD茶树(2019)330033,地方品牌为‘天台黄茶’。近年来,包括‘中黄1号’在内的诸多天然黄化茶树新品种在国内市场得到广泛关注,引种推广已达数十万亩,成为了行业的新亮点。天台自2012年起,至今累计推广‘中黄1号’品种达8000多亩,形成了一定的产业规模。

黄化茶树新品种在诸多生物学上存在特殊性,使得茶叶加工过程需要区别对待。‘中黄1号’鲜叶芽梢形态细秀,茸毛较少,节间较短[1],并兼有芽叶嫩黄的色彩特点,其在工艺上主要采用扁形和朵形的绿茶类型,能在更多保留颜色特征的基础上,提高风味品质。目前,国内对名优茶摊放工艺研究普遍认为,合理的摊放有利于鲜叶内质成分转化,可明显提高茶叶的风味品质[2],但对黄化茶类的工艺研究鲜有报道。本研究围绕‘中黄1号’鲜叶原料的摊放工艺开展研究,明确‘中黄1号’鲜叶摊放过程中主要化学成分的变化规律,以及摊放对干茶品质的影响,为‘中黄1号’的工艺标准化提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 供试材料

‘中黄1号’茶树鲜叶,嫩度为一芽一叶、一芽二叶初展,采于天台县街头镇石柱村,由浙江天台九遮茶业有限公司提供。采摘时间为2018年4月的3个生产批次。

1.2 试验方法

供试鲜叶按生产批次采回,随机选取分别按每匾1 kg,置于摊放架内进行室内自然摊放,每匾厚度约0.5-1 cm,每架3-5层保持室内自然通风。从摊放开始进行第一次取样,后每2h进行取样,摊放至10 h结束。

微波固样:微波炉为格兰仕WG700CSL20II-K6(输出功率700w)。每次取样100 g鲜叶,置于敞口塑料碗内,先以100%强度功率处理3 min,随后取出冷却至室温,再以60%强度功率处理6 min,取出再冷却至室温。对冷却的样品放置于6CHM-901型电式碧螺春烘干机内烘至足干,后密封至锡箔袋内待测。

干茶制作:采用扁形绿茶工艺,工序为:摊放叶→杀青理条(扁形机,投叶量100 g,机设温度190-200 ℃,时间5 min)→快速冷却回潮→压扁磨光(扁形机,投叶量100 g,机设温度150-160 ℃,时间5 min)→冷却回潮→辉锅脱毛→辉锅干燥(机设温度150 ℃,至茶身温度达90 ℃结束)→快速冷却→整理。

1.3 检测方法

化学成分检测:检测氨基酸、茶多酚及其组分,采用国标《茶游离氨基酸总量的测定》(GB/T 8314)和《茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法》(GB/T 8313)。检测委托中国农业科学院茶叶研究所完成,每项指标检测3次求平均值。

干茶感官审评:感官审评委托浙江大学农业与生物技术学院茶叶研究所完成,审评采用国标GB/T 23776绿茶方法。各项得分比例为:外形25%,汤色10%,香气25%,滋味30%,叶底10%。

1.4 统计方法

试验数据采用SPSS 22软件进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 摊放过程中氨基酸含量变化

如图1所示,对摊放过程的氨基酸含量平均值进行分析,氨基酸含量在摊放过程中的变化趋势呈逐步递增趋势,前期较快,中期趋缓,后期再增加,总体递增幅度在21.4%。对摊放的氨基酸含量与摊放时间进行相关性分析,结果为P<0.05的显著。

实验摊放中,氨基酸含量持续递增,表明了摊放过程的氨基酸含量及组分发生了深刻变化。一般认为,茶鲜叶离体后进行摊放,此过程在酶的作用下,大分子代谢趋于水解,其中蛋白质水解成多肽,进而再水解成氨基酸[3],这是造成氨基酸含量增加的主要原因。但实验摊放中存在前后期的不同趋势,可能与氨基酸各组分之间的不同变化趋势,以及氨基酸参与香气等合成转化有关。

2.2 摊放过程中茶多酚、儿茶素及其组分含量变化

2.2.1茶多酚 多酚类是茶叶色、香、味品质的重要组成部分。如图2所示,对摊放过程的茶多酚含量平均值进行分析,摊放过程整体上呈现逐步下降的趋势,过程中波动幅度较大,摊放前后的下降幅度在9.3%。对摊放的茶多酚含量与摊放时间进行相关性分析,结果为p<0.05的显著。本实验中茶多酚含量高于报道平均值[1],可能与当年气温偏高、光照强度大,以及样品地生产管理模式有关。笔者在2011-2013年‘中黄1号’选育区试中也发现,不同年份之间成分含量存在较大差别。

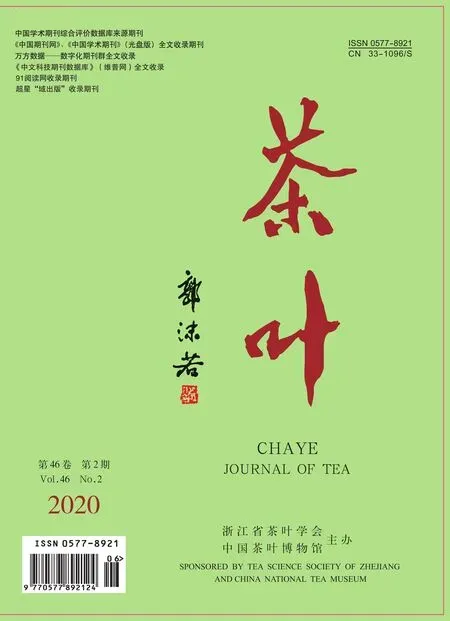

表1 ‘中黄1号’鲜叶摊放儿茶素组分含量变化(%)

一般认为,多酚类物质在摊放中,受失水影响,酯型儿茶素会发生一定的水解,转化为简单儿茶素和没食子酸,促进降低苦涩味作用[4]。同时,多酚类物质会在多酚氧化酶和过氧化物酶的作用下发生氧化从而降低其含量。实验摊放中,‘中黄1号’茶多酚含量呈现总体下降趋势,但过程存在反复,可能与各组分之间不同变化规律以及中后期鲜叶酶活性降低相关。

2.2.2儿茶素及其组分 儿茶素是构成茶多酚的主要物质,由简单儿茶素(EC、EGC等)和酯型儿茶素(ECG、EGCG)等主要物质构成。如表1所示,摊放中儿茶素各组分之间存在不同的变化趋势。尹军峰等在名优绿茶摊放鲜叶研究中也发现了儿茶素组分之间的不同变化趋势[5]。实验结果中,ECG、EGCG和EGC都随摊放时间呈现出逐步下降的趋势,摊放前后的降幅分别为7.1%、15.4%和25.3%。而EC含量随摊放时间在一定含量水平上波动,变化趋势不明显。实验中各组分之间的变化趋势结果,与相关研究报道有所不同[5]。

一般认为,摊放中儿茶素各组分之间存在不同的变化趋势,并在整个过程中呈现不同的速率。上述实验结果发现,‘中黄1号’鲜叶在摊放的前后期,各组分之间的波动趋势和幅度存在差别,但由于组分之间的含量占比不同,对儿茶素的影响权重也不同。实验中,含量占比较高的酯型儿茶素是影响儿茶素含量变化的主要影响因素,其变化趋势也与茶多酚相似度较高。但由于其他组分也同样影响,因此茶多酚总含量的变化规律是各组分之间的综合影响结果。

2.3 摊放后所制干茶主要化学成分变化分析

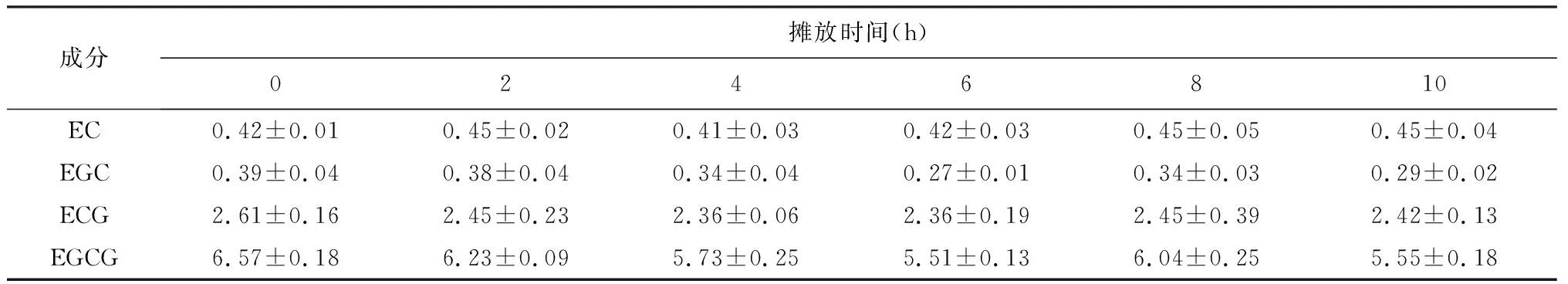

如表2所示,实验对摊放后的鲜叶制成干茶的品质影响进行研究,摊放叶按间隔2 h进行取样制成扁形茶,并对干茶主要成分进行检测与感官审评,化学成分检测中增加了咖啡碱和总糖指标。从检测结果显示,随着摊放时间的推移,干茶的氨基酸含量在0-6 h内呈逐步上升的变化趋势,之后出现一个波动回落,后期再次上升;干茶的茶多酚含量在0-8h内呈出先缓慢、后加速上升的变化趋势,在8-10 h呈现含量变化快速下降的趋势。此外,干茶的咖啡碱和总糖含量均呈上升趋势,6 h时段后呈现下降。

表2 不同摊放时间制成干茶后主要成分含量变化(%)

前人在对鲜叶摊放的研究中普遍认为,鲜叶摊放程度与鲜叶含水率存在重要关系。如图3所示,实验中‘中黄1号’鲜叶摊放中含水率变化从开始的74.9%至6h的含水率69.1%,再至10 h的含水率65.9%。一般认为,鲜叶摊放至含水率70%左右是摊放最佳点。实验中干茶成分含量的变化分析也表明,‘中黄1号’摊放至含水率69%前后,所制的干茶的氨基酸、茶多酚、总糖和咖啡碱等组分含量较高,这与前述普遍认识相一致。当然,实验采用的自然摊放模式,在鲜叶含水量变化上比较平缓,也更有利于鲜叶内质的转化形成。但如果生产中外加风机一味追求快速摊青,可能会使内部成分转化不充分,造成品质降低。

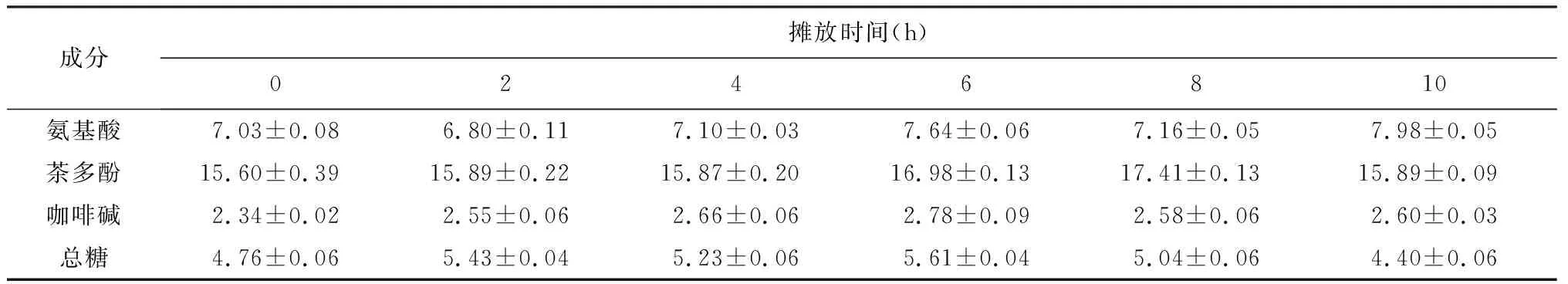

2.4 摊放程度对所制干茶感官审评结果影响

如表3所示,对上述批次摊放叶所制的干茶进行感官审评,评分结果表明,摊放能显著提高干茶感官审评得分,其中摊放至鲜叶含水率69%(6 h)的摊放叶所制扁形茶综合感官评分最高,得分94.1。同时,分项在外形、汤色、香气、滋味上的得分也均为最高。从整体得分趋势上分析,摊放6h之前审评得分呈逐步上升趋势,摊放6h之后呈现下降趋势,而未摊放鲜叶所制干茶得分最低,为88.9分。

表3 不同摊放时间制成干茶后审评比较

干茶的审评是判定茶叶商品质量优劣的重要依据,除了受氨基酸、茶多酚等主要成分影响外,还受到了香气、色素的多种因素的综合影响。从‘中黄1号’不同摊放时间所制干茶的审评得分分析,摊放至鲜叶含水量69%时感官审评得分最高,这与研究认为摊放至鲜叶含水量70%左右最佳的观点基本一致[4],而后期过度摊放对降低感官审评得分也十分明显。因此,生产中充分合理的摊放,控制好鲜叶的含水量,对茶叶品质提升作用明显。

3 讨论与结论

3.1 ‘中黄1号’摊放中鲜叶主要化学成分变化规律探讨

摊放过程能促使鲜叶化学变化加剧,有利于增进绿茶的色、香、味、形,可明显提高绿茶的风味品质[5]。摊放过程中蛋白质在酶的作用下可水解为氨基酸,提高了绿茶滋味的鲜爽度,并参与香气形成[6]。‘中黄1号’等黄化品种的氨基酸含量是普通品种的2-3倍。实验中,‘中黄1号’鲜叶氨基酸总量变化呈现明显的递增趋势,递增幅度在21.4%,前期存在波动,递增过程受多种因素影响,可能与氨基酸各组分之间的不同变化规律有关。

鲜叶中多酚类物质影响茶叶色香味的形成,一般认为,摊放可促进苦涩味重的酯型儿茶素水解成收敛性弱且具爽口味的简单儿茶素[4],但也有研究认为,摊放过程中茶多酚受时间、环境等多种因素影响,组分之间呈现不同的变化规律。本实验中,‘中黄1号’多酚类含量变化也呈现复杂规律,茶多酚总量总体上呈现含量降低趋势,摊放前后降幅在9.3%。但整个过程前后波动较大,各组分之间变化差异较大,酯型儿茶素呈下降趋势,与茶多酚趋势相似度较高。而EC变化趋势不明显,且摊放前后含量出现增加。从含量占比上,酯型儿茶素是茶多酚变化规律的主要影响成分。

3.2 ‘中黄1号’摊放所制干茶主要化学成分变化规律探讨

摊放中鲜叶的化学成分变化构成了干茶后续加工的物质基础,因此摊放程度的好坏,对名优绿茶的品质形成至关重要。本实验中,‘中黄1号’鲜叶摊放后制干茶的成分变化,随摊放程度不同均呈现出明显的阶段性峰值,其中氨基酸总体上升,在6h出现波动;而茶多酚、咖啡碱、总糖在前期呈现波动上升,摊放至6-8 h出现明显回落。此外,实验也发现,摊放中茶多酚含量在干茶与鲜叶的变化规律存在差异,这可能受后续加工工艺或样品误差影响,需要在后续研究中再作深入研究。

3.3 ‘中黄1号’不同摊放时间对干茶品质影响探讨

从‘中黄1号’不同摊放时间下所制干茶的感官审评比较结果分析,摊放能显著提高干茶感官审评品质,对干茶的外形、汤色、香气、滋味均有显著提升作用,摊放至鲜叶含水率69%前后,感官审评得分达到峰值,后续的过度摊放会使感官审评得分显著下降。

综合可知,‘中黄1号’摊放过程中主要化学成分呈不同的变化规律,并有明显的阶段性节点,摊放至鲜叶含水率69%前后,所制干茶品质较佳。