对地铁电话闭塞法行车组织控制几点分析

陈暐

摘要:對于电话闭塞法这种降级运营模式而言,它是比较方便且有效的方式,同时也是需要地铁运营人员必须要尽可能掌握的一种行车组织模式。对于一个基本闭塞制式而言,其中出现故障问题之后作为一种代替性的闭塞方式而言,必须要对电话闭塞法这种模式的基本特征以及具体的应用技巧进行充分地了解和掌握。本文具体分析了地铁行车组织当中电话闭塞法这种区段划分的方式与具体的应用过程等几方面的内容,希望可以促进地铁列车的运行更加安全、有序。

关键词:地铁;行车组织;电话闭塞法;应用

一、电话闭塞法的基本模式

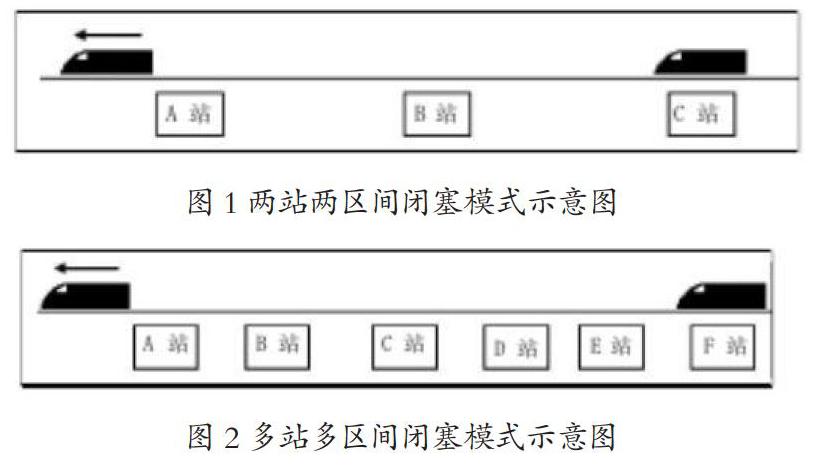

在地铁车辆行车在组织工作内容的过程中应用电话闭塞法这种模式,可以充分地结合区段来划分出不同的两种模式来进行分别运用:其中一个模式为“两站两区间”这种闭塞方式,还有一种模式为“多站多区间”这种模式。其中,第一种模式主要的特征就是A站、B站、C站,这几个站都属于闭塞车站,而A~B段与B~C段当中都属于一种闭塞区段。在C站对B站传输比的请求之后,B站将该请求接收的一个必要条件就是能够充分地准备接车进路。而且在A~B段这个区间当中都属于一种比较空闲的状态,A站站台的列车都全部出去,这种模式具体状况如图1所示;而第二种模式的基本特征就是:A站、C站、F站这几个站都属于闭塞站点的状态,其中A~C段与C~F段这些区间都属于闭塞区段。在F站对C站发出相应的闭塞请求之后,C站对该请求接收的一个必要条件就是能够充分地准备接车进路这个过程,而且,此时A站台当中的所有列车也已经完全出去,在A~C这个区段当中的状态都属于一种比较空闲的状态,基本的模式如图2所示。

二、电话闭塞法的具体应用要点

对于这两种基本模式而言,通过对电话闭塞法这种模式进行利用,可以将列车行车组织的基本过程通过以下几个方面来进行具体概括:行车平车→对列车驾驶模式进一步确定→对闭塞区段当中的空闲状况进一步确认→进行相应的闭塞办理→将闭塞进行解除或是取消→开始准备进路过程这几个基本的流程。具体来讲,这些流程的具体应用可以通过以下几个方面来进行详细总结:

(一)列车凭证

如果一个列车将闭塞区段占用,就可以向对方提供一个相应的路票来相当于是一个合理的凭证,发车信号就需要通过车站行车人员所做出的手势动作作为相应的准则。我们还需要注意一个方面,在一个闭塞区段当中只可允许一辆列车在其中,如果自己需要方向允许,就需要在自己的路票凭证上面盖上一个相应的专用章才可以被允许。

(二)列车驾驶模式

在地铁运营系统当中,闭塞制式是一种ATC的模式当中,列车驾驶模式就可以具体划分为以下几个类型:其中有一个模式类型是自动驾驶模式,还有一种是自动折返驾驶模式,其三就是一种不受约束的人工驾驶模式,洗车模式,还有一种ATC监督人工驾驶这种基本模式。

(三)确认闭塞区段空闲状态

我们需要进一步确认闭塞区段是否处于一种空闲状态,并将这个过程作为一个重要的基础过程,从而可以保证行车调整闭塞模式尽可能的准确、可靠。其中,我们需要特别注重的问题就是,车站行车值班人员应该在进行闭塞状态的办理以及恢复的过程中,能够仔细地确认闭塞区段是否处于空闲状态,尽可能地避免出现在相同的闭塞区段当中出现两辆或是多辆列车的现象。

(四)办理闭塞

在这个过程当中,我们应该通过出发站点以及接车站点充分地确认闭塞区段当中是否处于一种空闲状态,在发车站点将进路准备相关的工作都处理结束之后能够向接车站点发送相应的闭塞请求信号,在允许闭塞之后将电话记录号码再发送过去。

(五)将闭塞解除或是取消

接车站在对到达列车已经从本站出发或是已经进入折返线进行准确地确认之后,就需要向发车站报点将相应的电话记录号码及时地发送出去,并且将闭塞进一步解除;在将闭塞过程充分地完成之后,如果因为一些相关的原因不能再接车或是发车,就应该向对方发送一个请求来指令一方能够将自己发送的电话记录号码作为将闭塞取消的一个主要基准。

(六)进路准备

在通过电话闭塞法的模式来对列车运行状况进行组织的过程中,列车进路的时候,其中的道岔应该通过人工的方式来进一步做出转换。除此之外,中间站相对应的道岔就需要通过钩锁器来进一步达到控制的作用,并且能够尽可能地保证道岔运行足够的顺利。对于折返站点来讲,因为这个区段当中的道岔之间的相互转化都是相对比较频繁的,所以,我们在对钩锁器进行施工的时候,可以适当地结合只顾不锁的方式来进行相关的工作。

如果在阻止运行的时候,列车采取的是“多站多区间”这种模式的电话闭塞模式,我们还需要特别注重一个方面:在列车组织运行的时候,应该在非闭塞车站当中正常化开展停靠动作之间的相互转化,在将上客门处于关闭状态之后,各个不同站点的行车工作人员也可以通过手势的信号作为动车操作当中的一个重要依据。

参考文献:

[1]常荣.地铁电话闭塞法行车组织方式研究探讨[J].建筑工程技术与设计,2019,(28):4537.

[2]王安.地铁电话闭塞法行车组织措施浅述[J].数码设计(上),2018,(12):159.