自然主义视角下旅游者幸福感的构成要素研究

张晓 刘明 白长虹

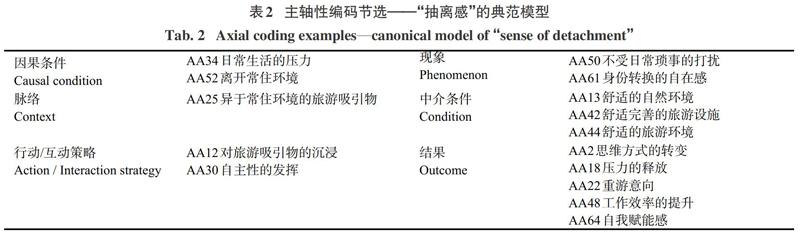

[摘 要]随着物质生活的日益丰富,人们对出游中的精神满足越来越重视。幸福感是旅游者在旅行中所期望实现的终极目标。纵观现有的旅游者幸福感研究,多数研究对旅游者幸福感的诠释与测量会采用直接借用心理学理论成果的方式,而缺少追根溯源的深入探讨,这种做法局限了幸福感的解释力和视域。幸福感的概念分析缘起于哲学,幸福作为伦理学中的核心概念自古希腊哲学起就得到充分诠释,柏拉图和亚里士多德开创了幸福研究的两大哲学范式,其中,亚里士多德开创的自然主义哲学范式成为当今人文社会科学中幸福研究的主导范式。因此,对旅游者幸福感内涵与构成要素的研究,需要重新挖掘自然主义哲学传统中的相关概念资源。文章借助哲学领域中幸福概念的诠释学研究,结合开放式问卷文本的质性分析,对旅游者幸福感的构成要素进行探究。研究发现,旅游者幸福感是旅游者在非惯常环境中对其体验到的外在和内在对象经过内在认知反省后获得的积极的、稳定的、综合的心理状态。这些心理状态由主体满足要素和主体实现要素两部分组成。扎根分析发现旅游者幸福感是一个多维构念,具体由愉悦感、抽离感、临场感、获得感、满足感、能动感和仪式感7个维度构成。研究对旅游者幸福感概念的重新界定和构成要素的深度分析弥补了原有直接借用心理学幸福感概念化旅游者幸福感的缺陷,使旅游者幸福感的概念定义和测量更为合理,较为全面地反映了旅游者在旅游中所获得的积极效益,进而使旅游者幸福感的研究更为科学化、系统化。

[关键词]理性建构主义;自然主义;旅游者幸福感;主体满足;主体实现

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2020)05-0037-15

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2020.05.009

引言

目前,作为旅游的产品核心要素,旅游体验质量日益成为众多学者关注的焦点。国内外大部分研究把旅游体验质量等同于服务质量或服务满意度[1-2]。然而,随着研究的深入,学者开始逐渐从人本主义视角去研究旅游活动带给旅游者的深层次益处[3]。旅游者幸福感概念的提出,给人们从人本主义视角理解旅游者体验质量带来新的突破。虽然西方的旅游者幸福感研究已持续近20年,但其对旅游者幸福感的理解多直接借用心理学中一般幸福感的概念,特别是主观幸福感。直接借用主观幸福感概念化和操作化旅游者幸福感的方式影响了旅游者幸福感概念的解释力[4]。心理学幸福感概念的界定依托哲学中具有代表性的幸福论,然而旅游领域幸福感的界定却缺少对这一概念的哲学溯源。作为一个高度抽象的概念,旅游者幸福感的准确界定需从幸福研究的哲学源头着手,借助哲学幸福论的思辨来实现。鉴于此,本研究认为相较于直接借用心理学幸福感的方式,利用哲学思辨与质性研究相结合的方式更能够准确把握和建构旅游者幸福感的独特内涵。

哲学领域对幸福的探讨一直存在争论和彼此交织,但较具代表的幸福论可以从其思辨所依据的范式方面划分为两大具有明显区别的类型——理性建构主义和自然主义。其中,理性建构主义认为幸福在于主体对一套客观价值的遵从和追求,以柏拉图的理念论为代表。亚里士多德则认为幸福应该从人的主体自身寻求,而不是从任何建构的外在秩序中寻求,进而提出了强调主体性的自然主义范式。中世纪之后,随着人们对神学至上的批判和对人的主体性的发掘,自然主义幸福论范式逐渐成为主导,无论是当代的功利主义,还是亚里士多德主义,幸福论都是自然主义范式的典型代表。自然主义范式中对人主体性的强调有助于将幸福研究问题推向实证领域,为实证领域幸福概念的界定和构成要素的分析提供依据。

1 旅游者幸福感研究脉络的述评

幸福内涵的研究源起于哲学领域,心理学科从哲学中独立后,幸福感概念开始得到实证心理学学者的关注。特别是积极心理学派建立后,幸福感作为其核心概念得到充分的讨论。心理学领域幸福研究的研究脉络沿着幸福意涵的哲学反思与借鉴—主观幸福感的概念化和操作化—主观幸福感相关关系或因果关系的实证研究—实现主义幸福感的哲学反思—实现主义幸福感的概念化与操作化几个发展阶段展开。然而,旅游领域的幸福研究兴起于20世纪90年代左右[5],其研究历程则呈現出主观幸福感概念的直接借用—旅游者主观幸福感的相关关系或因果关系的实证研究—对直接借用主观幸福感概念做法的批判与反思—旅游者实现主义幸福感的探索几个发展阶段[4]。鉴于心理学学者对主观幸福感概念研究已相对完善,早期的旅游者幸福感研究多数采用拿来主义方式,即直接借用心理学中成熟的幸福感概念的内涵和量表[6]。这使得早期旅游领域所提及的旅游者幸福感概念多指的是主观幸福感(subjective well-being),特别是快乐等积极情绪要素[7-8]。如Milman在其研究中将旅游者幸福感概念化为积极情绪的增加和消极情绪的减少,用包含积极情绪、消极情绪、积极体验和消极体验4个维度的纽芬兰纪念大学幸福度量表(Memorial University of Newfoundland Scale of Happiness, MUNSH)来测量旅游者幸福感[9]。受到心理学主观幸福感概念界定和测量研究推进的影响,部分旅游学者也将认知维度即生活满意度引入旅游者幸福感的诠释和测量中,如Strauss-Blasche等在其研究中将生活满意度测项加入了旅游者幸福感的测量量表[10]。同时,也会有部分学者会使用情感要素和生活满意度两个方面的要素来测量旅游者幸福感,如Pratt等将旅游者幸福感视为高的积极情感、低的消极情感和高的生活满意度[11]。由于早期借用过程的偏差,这些研究经常出现一种术语混用现象,即幸福感与健康、生活质量、生活满意度、快乐等其他词语互换混用[4]。术语的混用使得早期研究对旅游者幸福感概念界定不清,增加了旅游者幸福感概念测量的困难。

随着研究的深入,部分旅游学者发现旅游中旅游者获得的幸福感与主观幸福感有一定区别。首先,主观幸福感概念对生活满意度和情感反应的判断并不能解释许多充实的旅游事件和强大而有吸引力的时刻[12];另外,主观幸福感量表也无法解释有意义的旅游体验,例如黑色旅游体验、红色旅游体验等。旅游能够带给旅游者的幸福感可能不仅只有快乐这么简单,还有更多有意义的要素。旅游者不只是简单的体验机器,旅游过程中的体验即便缺少快乐,也可以充实和有意义。其次,主观幸福感在解释旅游者在场旅游体验时也存在一定困难[12-13]。直接借用主观幸福感概念并不能全面反映旅游活动给旅游者带来的积极心理效用。特别是在Seligman提出真实幸福感概念之后,旅游学者认为对有意义的旅游体验的研究更有助于理解旅游者幸福感的真实内涵。鉴于此,部分学者开始摒弃直接借用主观幸福感的方式,转而通过定性方法探索旅游者幸福感的概念内涵。旅游活动的过程性使得体验更为充盈和多元化,Filep和Deery在Seligman真实幸福感基础上,结合不同阶段的旅游体验特征,提出最原始朴素的旅游者幸福感的构成框架,认为旅游者幸福感包含积极情绪、投入和意义3个方面[14]。张天问和吴明远利用扎根分析将旅游者幸福感分为游前幸福期待、闲适存在状态、消极情绪减少、积极情绪提升、旅游福乐体验、良好人际关系、提高人生境界、旅游后幸福回忆几部分[15]。而妥艳媜在其博士论文中利用关键事件法对旅游者的幸福体验进行分析的基础上,构建和开发了包含积极情绪、控制感、成就体验、社会联结、个人成长、沉浸体验6个维度的旅游者幸福感量表[6]。

虽然旅游学者的探讨已逐渐从简单的主观幸福感借用向更有意义的心理幸福感过渡,但实现主义视角的旅游者幸福感概念模型还处于初级探索阶段。Filep和Deery提出的原始的旅游者幸福感概念模型尚未在定量研究中得以检验[16]。已有学者借助实证方法尝试从实现主义视角探索旅游者幸福感的构成要素,但这些研究的维度构成依旧将开心等短暂的积极情绪纳入幸福感的构成要素。产生这种结果的原因在于相关的实证研究过分依赖直接收集到的旅游者对幸福体验的描述,缺少对哲学幸福论概念资源的思辨。普通旅游者在陈述其幸福体验中可能会将一些无关要素纳入其中。鉴于此,本研究认为在对幸福感这一高度抽象概念做定性探索之前,借助哲学幸福论的思辨对幸福感的内涵边界进行捕捉更有助于科学、合理地挖掘其构成要素。

2 哲学领域中理解幸福的两大范式

幸福是古希腊哲学中的核心问题,这一概念起始于苏格拉底对幸福的诠释,即幸福指人应该如何生活。苏格拉底之后的整个希腊伦理学都可看作对苏格拉底这一问题的回答[17]。古希腊哲学谱系中出现了多种幸福论,从追求身体快乐的昔兰尼学派到追求自我完善的亚里士多德主义,这些幸福论对幸福及其内涵给出了互相交织但又有所区别的诠释。从不同学者对幸福诠释的前提来看,这些具有代表性的幸福论可以归为两大主要范式——理性建构主义和自然主义。而其中柏拉图的幸福论是理性建构主义的典型代表,其学生亚里士多德的幸福论则是自然主义的典型代表。这两种范式的讨论将有助于厘清实证研究中幸福概念界定的出发点。

受古希腊社会动荡的影响,哲学界产生了追求自然秩序“一”的幸福观念。支持这一主张的哲学家认为自然、社会和人的思维都是有“一”而治,无“一”则乱[18]。其中,柏拉图最早较为系统地提出要使用绝对理性建构完美世界的秩序,这一主张成为幸福论中理性建构主义的重要源泉。柏拉图认为幸福产生于人们对永恒不变的完美事物的把握,而只有理性这一品格才能实现这一点,感官、欲望等非理性的东西不但是不真实的,而且是缺乏价值和意义的[19]。人们需要靠理性识破虚幻的世界,发现真实的世界,从而将激情引到那些能带来真正幸福的对象上去[20]。因此,在柏拉图的幸福论中,幸福的来源在于对真实世界的探寻。他认为真实的世界不同于人们的身体感官所感知到的外在世界,也有别于灵魂中的激情或欲望所展现的东西,而是理性引导下的心灵活动对实在的把握,这个实在就是“理念”。柏拉图认为,“相应于上述每一组多个的东西,我们又都假定了一个单一的理念,假定它是一个统一者,而称它为每一个体的实在……作为多个的东西,是看见的对象,不是思想的对象。理念则是思想的对象,不是看见的东西”[19]。可见,作为实在的“理念”被认为是人的灵魂的反映,它好像眼睛一样,当注视被真理与实在所照耀的对象时,它便能知道它们了解它们,显然是有了理智。但是,当它转而去看那暗淡的生灭世界时,它便只有意见了[19]。以柏拉图为代表的理性建构主义范式的幸福论将幸福的获得过程视为理性的推理和思考过程。作为理性活动的理念世界是不可见,是需要通过理性来建构。这种理念世界也可视为那个永恒的“一”,需要借助理性来把握。理性建构主义范式下的幸福观对中世纪的幸福论产生了深远的影响,特别是那些将上帝作为至善的幸福论都很好地继承和发展了这种幸福观念[21]。

然而,亚里士多德批判了柏拉图这种将幸福建立在绝对理念之上的做法。亚里士多德认为,将幸福诠释为一种单一的、普遍的、绝对的、难以可见的善不仅在理论上难以解释,也难以将其运用于社会实践中。这种善难以让人们通过行为去实现,而人们的行为恰恰是为了可实现的、可达到的善[22]。与追寻单一的绝对的价值秩序的善不同,亚里士多德对幸福的诠释强调人的主体性,即人的本性。主张从现实的社会实践中去寻找幸福的源泉。亚里士多德对理性生活的理解,指人们按照主动原则所实现的理性生活,即在道德意识和意志支配下而实现的主动选择的生活。而不是柏拉图所指的通过理性建构出的绝对价值秩序。亚里士多德这种理解幸福的范式是自然主义的,它不但强调了幸福根源的经验属性,也强调了幸福的实践属性。

以亚里士多德为代表的自然主义的幸福论与以柏拉图为代表的理性建构主义的幸福论都强调了理性在获得幸福中的作用。但二者对幸福本质的理解存在差异,柏拉图认为幸福的源泉是外在于主体的客观实在,是一种不变的理念;而自然主义幸福论则认为幸福的源泉是内在于人们主体的,是人们的可感对象,幸福的构成具有多样性,这为后期价值多元化的幸福概念提供了认识论基础。受到当时社会背景的影响,以柏拉图为代表的理性建构主义范式在长达千年的中世纪占据了主导地位,但随着人们对宗教桎梏的批判,中世纪之后,自然主义的范式逐渐成为思想和实践领域的主导范式。幸福的根源逐渐被视为主体多元化的可感对象。当代伦理学中的功利主义、美德伦理学等主流幸福论都可归为自然主义的范式。自然主义范式的幸福论强调幸福构成的多元价值性,幸福的组成要素具有多元性。对该范式中主流幸福论的梳理与总结将有助于更为全面地把握幸福概念的全貌。在此基础上对幸福感概念和内涵的梳理和总结,也有助于研究者更为准确地构建旅游者幸福感的构成要素和量表开发。

3 自然主义视角下旅游者幸福感的概念载体

早先的幸福研究属于规范性、应然性的范畴,一直没有跳出伦理学特别是人生哲学等领域的象牙塔[23]。随着实证主义的兴起和发展,幸福问题逐步进入心理学等实证领域。受心理学幸福研究的影响,现有旅游领域的幸福研究保持了浓厚的实证主义色彩。在实证领域中,幸福研究被视为一种可以通过实证方法探寻其内涵和构成要素的经验科学[24]。虽然实证科学对幸福研究所遵循的推演论证逻辑不同于伦理学,但其对幸福内涵的诠释与捕捉却難以脱离伦理学的指导。哲学中的幸福论是实证科学进行幸福研究的重要理论源泉。幸福作为一个高度抽象的概念,没有哲学幸福论支持的概念化,将会变为毫无价值的数据游戏。在理性建构主义和自然主义两个视角中,理性建构主义将幸福视为不可被感知的高度客观的理念,这一观念与实证科学的先决前提不相容。因此,实证科学中的幸福研究所能依靠的哲学幸福论,必然是强调经验性和主体性的自然主义范式。

4.4.3 临场感主范畴的诠释

临场感是指旅游者在旅游过程中置身当地自然环境、文化、生活所产生的融入感和真实感。现有文献中,虚拟环境临场感一词多用于在线网站或虚拟现实场景中,其主要含义是描述在虚拟环境中那种令人信服的真实感[37]。这一术语主要指电子技术领域的临场感。本研究在参考这一术语的基础上,赋予旅游领域中临场感以相应含义。两者既有相似点,也有不同点。相似点体现在,二者都是指人们对某些外在对象的真实性感知。不同点体现在,人们所感知的外在对象不同,在虚拟现实场景中是一些虚拟的、在线的对象。而在本研究中,人们所感知的对象是真实存在的旅游吸引物和旅游环境,这种感知通过旅游者对旅游活动的亲身参与而产生。

4.4.4 满足感主范畴的诠释

满足感是指旅游者对旅游体验中众多结果收益满足程度的一种感知。首先,旅游者在出游前会对旅游体验有一定的目标或期待,例如收获好的心情、追求感官刺激等主体欲求要素,满足感表现在旅游者在旅游后感觉到的对这些主体欲求的满足。其次,满足感表现在当旅游者在旅游过程中遇到某些挑战或困难时,需要接受这些挑战和解决困难,在这一过程中,旅游者通过自身努力或挑战自我而产生的自我成就感。再次,满足感还表现在,旅游者通过施展自己的美德等方式帮助到别人而获得别人的接纳与肯定。最后,满足感在于,旅游者在旅游过程中(特别是国际旅游中)购买到性价比高的商品或用比较节省的费用顺利完成旅行之后得到的把控感。

4.4.5 获得感主范畴的诠释

获得感是指旅游者在旅游体验后对有价值收益的感知。第一,获得感体现在旅游者通过与同行者及陌生人的积极互动,收获新的朋友以及增进与朋友和家人之间的关系。第二,旅游者在旅游中体验到多样化文化、人生、生活方式后感到自己见识增长、视野开拓。第三,旅游者在旅游过程中学习到一些新的技能,例如潜水、滑冰等。第四,旅游者在旅游的过程中各方面能力和才华的提升。旅游环境的未知性和异于惯常环境的特性,使得旅游者很多才能得到发挥、锻炼和提升。第五,旅游者得到其他人的帮助,进而会收获到一种人性的温暖。

4.4.6 能动感主范畴的诠释

能动感是指旅游者在旅游过程中各方面能力得到发挥和权力得以保障的感觉。诺贝尔经济学家Amarty Sen指出,一个人的可行能力是此人有可能实现的、各种可能的功能性活动的组合[39]。旅游过程的复杂性使得旅游者的多方面能力在旅游中有机会得以施展,例如在与其他人的人际互动时,就需要用到社交能力、表达能力等。旅游者的能动感不仅包含能力部分,还包含旅游者权力的保障。有学者从消费视角对旅游者权力给出界定,将旅游者权力分为奖惩权、合法权、被赋权、参与权、信息权、专家权、行权能力、行权意识[38]。现有研究也会将权力理解为对金钱、信息或决策的控制,或者对他人思想和行为影响。借用后者的理解,本研究中旅游者权力的行使和保障表现在旅游者在旅游行程规划中可以自由地发挥和控制,以及在旅游过程中被尊重和被公平地对待。

4.4.7 仪式感主范畴的诠释

仪式感是旅游者在旅游过程中通过仪式或仪式性场景的亲身体验而获得的一种心理体验状态。在旅游仪式理论中,Graburn指出旅游本身就是一种世俗性的仪式。一次旅游过程的完成就是一次仪式的完成过程[40]。除了旅游活动本身的仪式属性外,旅游者仪式感还来源于其他几个方面。第一个方面体现在目的地特意营造的仪式活动,例如圣诞倒计时、傣族泼水节等,它是一种特殊的旅游对象物形态。第二个方面体现在旅游者根据自身对仪式的理解而形成对仪式场景的建构。在旅游的过程中,旅游者具体的旅游体验由一个个不同的情景构成,不同的旅游情景对不同旅游者而言意义不同。某一特定的旅游情景和旅游体验片段可能对某些旅游者而言具有非凡的意义,例如對儿时场景的再体验、与爱人共进晚餐等。这类仪式感的获取需要旅游者对仪式意义的主动寻求,而不是简单依赖于外在吸引物给予的形式感。第三个方面体现在庄严的旅游吸引物形成的仪式氛围让旅游者感到庄严肃穆,进而产生一种神秘的仪式感,例如红色或黑色旅游目的地。无论是旅游本身的仪式属性还是旅游中其他仪式场景的体验都会让旅游者感到旅行更有意义,更值得怀念。

4.4.8 旅游者幸福感主范畴的讨论

综上,7个主范畴体现了幸福内涵中的“主体满足”和“主体实现”两个方面。其中,愉悦感、抽离感和临场感主要表现在旅游者身体、感官、心理欲求等主体满足方面,而获得感、能动感和仪式感主要表现在旅游者通过能力发挥、道德实践、意义体验、仪式体验等方式获得的能力、情感或认知等主体实现方面的提升。满足感则表现在旅游者对旅游体验中众多结果收益满足程度的一种感知,这些结果收益既可以源于“主体满足”的要素,也可以源于“主体实现”的要素,属于二者的交叉要素。同时,这7个主范畴也体现了旅游者幸福感与一般幸福感构成要素的区别。旅游活动的异地性让旅游者的欲求不同于一般的日常生活中的欲求,例如感官尝鲜、脱离日常琐事、沉浸体验等方面。而且,旅游活动中陌生的环境、更为频繁的人际接触给予旅游者更多的能力施展机会,使其可以发挥出日常活动中很少用到的能力和技能。再者,旅游可被视为一种异于日常活动的仪式,旅游中的仪式氛围和仪式场景等给予旅游者在日常生活中难以获得的仪式体验。旅游与日常活动的这些差异使得旅游者幸福感与一般日常生活的幸福感的构成要素存在区别,抽离感、临场感、能动感、仪式感这几个维度便体现了这种差异(图2)。

4.5 内容分析的补充

4.5.1 高频词分析

上文结合调研者的描述和文献补充对这些构成维度进行了诠释。为了更全面和准确地分析旅游者幸福感所包含的维度,本研究在开放式问卷中设置了旅游幸福感相关维度的测量问题,具体问项设置为“请您用几个词汇或短句形容一下旅游所带来的这种幸福感是什么样的?(不少于10个字)”。本研究尽可能广泛地从旅游者的自我陈述中摘取关于自然主义视角下旅游者幸福感定义的词汇和短语描述,通过多人双重核实,确定了242条回答。研究利用这242条回答通过定性与定量相结合的方法再次分析了旅游者幸福感的组成维度。本研究运用内容分析法,先利用Python将文本中的繁体转为简体,之后利用R语言形成高频词汇表,通过对高频词的提取分析,列出了前20个高频词汇(表3)。研究发现放松、心情、见识、朋友、身心是与旅游者幸福感直接相关的词汇,这些词汇出现频数超过50次。其次,家人、视野、文化、愉悦、体验、压力等词汇出现频次也较高。

高频词汇分析中的剔除过程可能会将一些组合词汇拆散,为了更为准确、全面地呈现旅游者对幸福感的描述,本研究利用R语言形成共现矩阵,然后导入Ucinet软件中生成共现网络,网络节点大小依据节点的度形成频次排名前50的词汇共现网络(图3)。从共现网络分析发现,旅游者幸福感的描述词汇中心情、身心、放松、生活、朋友、见识、增长、增加、视野等词汇处于共现网络的核心地位,与其他词汇的联结较多;其次,家人、开阔、幸福、感情、享受、文化、愉悦、开拓等词汇处于次级位置,说明与其他边缘词汇和核心词汇有直接联系。

4.5.2 旅游者幸福感描述的原型范畴归类

本研究运用原型理论(prototype theory)对上文内容分析中的旅游者幸福感高频词汇(出现次数5次以上,直接相关)进行维度和范畴归类。原型模型认为,构念主要是由其原型来表征,构念具有原型结构,构念中的其他成员与原型具有相似性[41]。原型理论强调内部结构,即每个部分与典型部分之间的相似程度不同,各部分的等级和顺序也不同,原型理论在概念界定和维度确定上具有一定的解释力。原型理论的建立离不开人类的心理体验,正是在此基础上,人类才能够根据自身体验,形成原型构念[6]。由于旅游者幸福感是一个与人类的心理活动和心理体验相关的概念,因此,本研究采用原型理论进一步了解和捕捉旅游者对幸福感是如何认识的,这一部分的分析补充和回应了扎根分析得出的旅游者幸福感的构成维度。从表4高频词汇归类可以发现,旅游者对其旅游幸福感的概括词汇可以有效覆盖扎根的7个维度,进一步验证了扎根分析结果的有效性。

4.6 构成要素分析

依据扎根分析和高频词汇内容分析的结论,本研究确认了旅游者幸福感的具体维度和要素。维度或指标,是根据研究需要而设计的能够将资料内容进行分类的项目和标准。建构类别的基本原则是互斥和穷尽,即分类必须完全、彻底、能适合于所有分析材料,使所有分析单位都可归入相应的类别,不能出现无处可归的现象,且每一分析单位只能归入一个类别。基于以上原则,研究对旅游者幸福感的构成要素进行识别分析,归纳出旅游者幸福感的7个维度和26个具体构成要素,分别是:愉悦感、抽离感、临场感、满足感、获得感、能动感、仪式感,其中每个维度的构成要素详见表5。

5 结论与讨论

5.1 研究结论及理论贡献

早先研究对主观幸福感概念的借用使得旅游者幸福感概念的解释范围局限于快乐主义,缺乏更为全面和融贯的解释视角。本研究通过借助哲学中相关幸福研究的理论思辨,挖掘出自然主义视角下旅游者幸福概念的哲学素材,并依据这些素材对旅游者幸福感概念进行了诠释,在一定程度上弥补了直接借用心理学主观幸福感概念和量表的不足。主观幸福感概念强调高水平的积极情绪和生活满意度、低水平的消极情绪[42]。这3个维度的测量并没有体现旅游活动给旅游者带来的有意义的旅游体验,反而更容易使旅游者陷入过度纵欲的状态(例如旅游中过度酗酒、故意的不文明行为等)[27]。可见,相较于直接借用以快乐论为哲学依据的主观幸福感概念,本研究基于自然主义视角幸福论所提出的旅游者幸福感概念更能全面地体现旅游者体验的积极价值。

亚里士多德实现主义视角的心理幸福感概念虽然已经出现在心理学领域[43],但心理学对心理幸福感的界定与测量仅仅关注到亚里士多德幸福论中的实现主义成分,即只关注到“主体实现”要素,例如Ryff和Keyes开发的由自我接受、个人成长、生活目的、良好关系、情境把握、独立自主等6维度构成的心理学幸福感模型[44]。这一界定和测量忽视了对亚里士多德幸福论中“主体满足”要素的捕捉,影响了心理幸福感概念的解释范围。心理学幸福感概念的界定起点是整体考察人的一生,而旅游者幸福感则需要更为聚焦于旅游过程所带来的积极心理状态。旅游者幸福感概念如若直接借用心理学幸福感的概念,也会存在这种局限性。此外,现有的心理学幸福感量表更为关注日常生活幸福感要素,直接引入旅游领域可能会存在适用性问题。旅游活动需要旅游者离开常住生活环境,其体验不同于日常生活体验。因此,旅游者幸福感的测量需要考虑到旅游情景的特殊性。通过对哲学中主要幸福论研究范式的归类与思辨,本研究认为可以通过自然主义视角中“主体满足”与“主体实现”二者统一的方式将旅游者幸福感进行概念化。自然主义视角下的旅游者幸福感概念更有效地将快乐主义与实现主义要素融合在一起。这种理解旅游者幸福感的方式使得这一概念的解释范围更为广泛,也更为准确地诠释了旅游者幸福状态的全貌。

旅游学者已经开始从实现主义视角对幸福感概念进行探索,但这些研究尚处于初级探索阶段。无论是研究结论还是研究方法都有待進一步检验与完善。例如目前被学者较为认可的情绪、投入和意义三维度模型还未得到实证验证[16],且该模型的3个维度未能体现旅游情景的特殊性。模型提出者指出,未来还需要更多的定性与定量研究对模型进一步发展。本研究在对旅游者幸福感重新概念化的前提下,借助开放式问卷对旅游者幸福体验描述进行收集,并通过扎根理论及内容分析,确定了自然主义视角下旅游者幸福感的7个组成维度,即愉悦感、抽离感、临场感、满足感、获得感、能动感、仪式感。其中,愉悦感、抽离感和临场感主要体现了旅游者欲求的主体满足,获得感、能动感和仪式感主要体现了旅游者在能力、情感、认知等方面的主体实现。满足感在主体满足和主体实现两方面的体现较为均衡。相较于Filep和Deery提出的实现主义旅游者幸福感三维度模型的积极情绪维度[14],愉悦感、抽离感和临场感3个维度的情感状态更为稳定。而且获得感、能动感和仪式感也比投入和意义两个维度更全面,更能体现旅游者通过旅游体验所获得自我实现。可见,该研究可视为对旅游者幸福感概念化研究的一种新的尝试。该研究结论使得旅游者幸福感概念具有更强的效度和解释力。借助哲学理论的思辨对旅游者幸福感概念化的重新探索,也为未来旅游者幸福感的量表开发和关系研究提供了新的概念资源和视角。

原有旅游者幸福感的概念與测量所存在的局限,阻碍了旅游者幸福感关系研究的进程。心理学领域中主观幸福感的因果关系研究已经较为成熟,然而旅游领域的研究成果却十分有限[45]。本研究在对旅游者幸福体验描述的扎根分析中,也对旅游者幸福感的影响要素和影响结果进行了初步探索。研究发现,旅游者幸福感会受到人际互动和环境设施要素两个主范畴的影响。已有学者研究发现旅游者体验质量会受到服务接触、人际互动、活动参与、物理环境、氛围环境和社会互动的影响[2]。人际互动和环境设施要素两个主范畴有效地将这些要素概括其中,是对这些要素的有效呈现,与之前研究结论的呼应进一步说明了本研究扎根结论的有效性。与旅游者幸福感的前因变量研究相比,旅游者幸福感结果变量的研究更为缺乏。本研究扎根分析发现,旅游者幸福感会对旅游者回到日常生活中的自我效能感、生活满意度、积极态度和再次出游意愿都有积极的影响。这一研究结论对未来旅游者幸福结果变量的定量研究提供了参考和依据。

5.2 研究的实践启示

本研究认为,旅游者幸福感是旅游者在旅游中所获得的积极心理状态,这种心理状态包含主体满足要素和主体实现要素两个部分。相较于主观幸福感概念简单地强调享乐体验,本研究重新界定的旅游者幸福感概念有助于人们有效发掘旅游活动的人本主义功能,进而使旅游者更全面地认识到旅游体验的价值。对旅游体验价值的重新认识会让旅游者在旅游中主动寻求这些有价值的主体满足要素和主体实现要素,而避免落入过度享乐的陷阱。同时,对旅游者幸福感构成要素的探索也有助于旅游者对自身旅游体验质量的评估,使旅游者可以清楚认识到旅游带来的多维益处。旅游活动不仅可以使旅游者获得身心的愉悦以及压力的释放,也可以使旅游者通过发挥主观能动性获得能动感等自我实现,进而有助于人们实现身心健康、人格提升等方面的全面发展。

扎根分析发现旅游者幸福感是多维度的综合性概念,旅游者幸福感不仅包含感官和身体的愉悦,同时也包含抽离感、临场感、能动感、获得感和仪式感等多个维度。这些维度注重旅游者认知的发挥,而不是仅仅强调短暂的享乐;不再简单地关注旅游者的感官快乐,而是更为关注旅游者在旅游过程中的能力施展等方面的意义获取和深层体验。在未来的旅游目的地建设中,管理者可以此为参考,在旅游目的地开发和旅游产品设计时,突破主观幸福感的单一享乐功能导向,增加教育、技能训练、深层情感开发等多维度的功能。旅游目的地的这种开发转型,更为契合旅游者全面的幸福感诉求,进而有助于推动旅游目的地产品的优质化升级和多元化发展,为优质目的地的打造提供依据。

5.3 研究的不足与展望

从自然主义视角对旅游者幸福感组成要素的研究是对旅游者幸福感概念化研究的一种新尝试。但伦理学领域对幸福这一话题的研究与探讨并没有停止,更为完善的幸福理论在不断推出,该研究中对幸福概念的把握还多数基于现有的一些成熟的幸福理论,在未来可能出现更为完善的幸福理论,进而可能产生新的解释框架。所以对旅游者幸福感概念的研究将是一个逐渐推进的过程,未来研究需要更多研究者通过理论思辨和质性分析对现有的研究结论进行不断的批判与完善,这样才有助于这一研究领域的不断成熟。

同时,本研究运用质性方法对自然主义视角下旅游者幸福感的构成要素进行了探索。研究结论中所得出的7个构成维度尚未在定量研究中得到验证与完善。未来的研究可以考虑以此研究结论为依据构建旅游者幸福感的测量量表,通过定量研究方法对现有研究结论进行检验,这将有助于该研究结论的进一步推广与运用。

参考文献(References)

[1] 马天, 李想, 谢彦君. 换汤不换药?游客满意度测量的迷思[J]. 旅游学刊, 2017, 32(6): 53-63. [MA Tian, LI Xiang, XIE Yanjun. Old wine in new bottle?The myth of tourist satisfaction measurement[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(6): 53-63. ]

[2] 马天. 从满意度到愉悦度: 旅游体验评价的一体化转向[D]. 大连: 东北财经大学, 2017. [MA Tian. From Satisfaction to Pleasure: Integration of Tourist Experience Evaluation[D]. Dalian: Dongbei University of Finance and Economics, 2017. ]

[3] 马凌, 朱竑. 面向人的存在的旅游功能再认识研究: 基于人文主义的视角[J]. 旅游学刊, 2018, 33(6): 14-23. [MA Ling, ZHU Hong. Rethinking the role of tourism towards human existence: From the perspective of humanism[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(6): 14-23. ]

[4] 张晓, 白长虹. 快乐抑或实现?旅游者幸福感研究的转向——基于国外幸福感研究的述评[J]. 旅游学刊, 2018, 33(9): 132-144. [ZHANG Xiao, BAIChanghong. Hedonism or eudaemonism?A review of changes in tourists well-being research internationally[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(9): 132-144. ]

[5] LOUNSBURY J W, HOOPES L L. A vacation from work: Changes in work and nonwork outcomes[J]. Journal of Applied Psychology, 1986, 71(3): 392-401.

[6] 妥艳嫃. 旅游者幸福感——概念化及其量表开发[D]. 天津: 南开大学, 2015. [TUO Yanzheng. Tourist Well-Being: Conceptua-lization and Scale Development[D]. Tianjin: Nankai University, 2015. ]

[7] GILBERT D, ABDULLAH J. Holidaytaking and the sense of well-being[J]. Annals of Tourism Research, 2004, 31(1): 103-121.

[8] NAWIJN J, MARCHAND M A, VEENHOVEN R, et al. Vacationers happier, but most not happier after a holiday [J]. Applied Research in Quality of Life, 2010, 5(1): 35-47.

[9] MILMAN A. The impact of tourism and travel experience on senior travelers psychological well-being[J]. Journal of Travel Research, 1998, 37(2): 166-170.

[10] STAUSS-BLASCHE G, EKMEKCIOGLU C, MARKTL W. Moderating effects of vacation on reactions to work and domestic stress[J]. Leisure Sciences, 2002, 24(2): 237-249.

[11] PRATT S, MCCABE S, MOVONO A. Gross happiness of a ‘tourism village in Fiji[J]. Journal of Destination Marketing & Management, 2016, 5(1): 26-35.

[12] FILEP S. Moving beyond subjective well-being: A tourism critique[J]. Journal of Hospitality & Tourism Research, 2012, 38(2): 266-274.

[13] STEGER M F, FRAZIER P, OISHI S, et al. The meaning in life questionnaire[J]. Journal of Counseling Psychology, 2015, 53(1): 80-93.

[14] FILEP S, DEERY M. Towards a picture of tourists' happiness[J]. Tourism Analysis, 2010, 15(4): 399-410.

[15] 張天问, 吴明远. 基于扎根理论的旅游幸福感构成——以互联网旅游博客文本为例[J]. 旅游学刊, 2014, 29(10): 51-60. [ ZHANG Tianwen, WU Mingyuan. The constitution of tourism well-being based on a grounded theory analysis of internet travel blogs[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(10): 51-60. ]

[16] NAWIJN J, FILEP S. Two directions for future tourist well-being research[J]. Annals of Tourism Research, 2016, 61: 221-223.

[17] 刘时工. 伦理学中的幸福问题——以亚里士多德为中心[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2010, 42(5): 59-64. [LIU Shigong. The problem of happiness in ethics: Centered on Aristotle[J]. Journal of East China Normal University(Philosophy and Social Sciences Edition), 2010, 42(5): 59-64. ]

[18] 韦正翔. 追寻幸福: 西方哲学史视角[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2014: 11. [WEI Zhengxiang. Pursuit of Happiness: From the Perspective of Western Philosophy History[M]. Beijing: China Social Sciences Press, 2014: 11. ]

[19] 柏拉图. 理想国[M]. 郭斌, 张竹明, 译. 北京: 商务印书馆, 2002: 266-269;297. [PLATON. Utopia[M]. GUO Bin, ZHANG Zhuming, trans. Beijing: Commercial Press, 2002: 266-269;297.]

[20] 撒穆尔·斯通普夫, 詹姆斯·菲泽. 西方哲学史[M]. 匡宏, 等 译. 北京: 世界图书出版公司北京公司, 2009: 55. [SAMUEL S, JAMES F. History of Western Philosophy[M]. KUANG Hong, et al, trans. Beijing: World Book Publishing Company Beijing, 2009: 55. ]

[21] THOMAS A. Summa Theologica (5 vols) [M]. Fathers of the English Dominican Province, trans. New York: Benziger Brothers, 1946(Ι-Π): 3.

[22] 亚里士多德. 尼各马可伦理学[M]. 邓庆安, 译. 北京: 人民出版社, 2010: 51;53;345. [ARISTOTLE. The Nicomachean Ethics[M]. DENG Qingan, trans. Beijing : Peoples Publishing House, 2010: 51;53;345. ]

[23] 高新民, 张孟杰. “幸福”的学术身份转型: 从伦理学到认知科学[J]. 江海学刊, 2018, (3): 58-63. [GAO Xinmin, ZHANG Mengjie. Well-being academic identity transformation: From ethics to cognitive science [J]. Jianghai Journal, 2018, (3): 58-63. ]

[24] FLANAGAN O. The Really Hard Problem: Meaning in a Material World[M]. Cambridge: The MIT Press, 2007: 2-4.

[25] 阿拉斯代爾·麦金太尔. 伦理学简史[M]. 龚群, 译. 北京: 商务印书馆, 2010: 93. [ALASDAIR M. A Brief History of Ethics[M]. GONG Qun, trans. Beijing: Commercial Press, 2010: 93. ]

[26] MILMAN A. The impact of tourism and travel experience on senior travelers' psychological well-being[J]. Journal of Travel Research, 1998, 37(2): 166-170.

[27] FILEP S. Tourism and positive psychology critique: Too emotional?[J]. Annals of Tourism Research, 2016, 59: 113-115.

[28] 谢彦君. 基础旅游学[M]. 北京: 中国旅游出版社, 2015: 188-190. [XIE Yanjun. Basic Tourism [M]. Beijing: China Travel & Tourisim Press, 2015: 188-190. ]

[29] KRIPPENDORF J. The Holiday Makers: Understanding the Impact of Leisure and Travel[M]. Oxford: Butterworth-Heinemann Ltd, 1987: 30-40.

[30] 张凌云. 国际上流行的旅游定义和概念综述——兼对旅游本质的再认识[J]. 旅游学刊, 2008, 23(1): 86-91. [ZHANG Lingyun. A summary of the definitions and concepts of tourism in the world-and a re-understanding of the nature of tourism[J]. Tourism Tribune, 2008, 23(1): 86-91. ]

[31] THURNELL-READ T P , AUSCHWITZ E. An analysis of young travellers experiences of holocaust tourism[J]. Journal of Tourism Consumption & Practice, 2009, 1(1): 26.

[32] 郑华伟. 红色旅游价值观内化的网络文本研究——兼论国民幸福感的生成机制[J]. 旅游学刊, 2016, 31(5): 111-118. [ZHENG Huawei. A study of the internalization of the values of red tourism from the perspective of Internet texts—And on the generation mechanism of national well-being[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(5): 111-118. ]

[33] NOY C. This trip really changed me: Backpackers narratives of self-change[J]. Annals of Tourism Research, 2004, 31(1): 78-102.

[34] WILSON E, HARRIS C. Meaningful travel: Women, independent travel and the search for self and meaning[J]. Tourism, 2006, 54: 161-180.

[35] 邢占军. 测量幸福: 主观幸福感测量研究[M]. 北京: 人民出版社, 2005: 40-45. [XING Zhanjun. Measuring Well-being: Measurement of Subjective Well-Being [M]. Beijing: Peoples Publishing House, 2005: 40-45. ]

[36] 陈向明. 扎根理论的思路和方法[J]. 教育研究与实验, 1999(4): 58-63. [CHEN Xiangming. The train of thought and method of grounded theory[J]. Educational Research and Experiment, 1999(4): 58-63. ]

[37] BIOCCA F. Virtual reality technology: A tutorial[J]. Journal of Communication, 1992, 42(4): 23-72.

[38] 吕兴洋, 徐虹, 邱玮. 中国旅游消费者权力量表构建与有效性检验[J]. 经济管理, 2014(7): 111-119. [LYU Xingyang, XU Hong, QIU Wei. Construction and validity test of China tourism consumer power scale [J]. Economic Management, 2014(7): 111-119. ]

[39] 阿玛蒂亚·森. 以自由看待发展[M]. 任赜, 于真, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2002: 62. [AMARTYA S. Development as Freedom[M]. REN Ze, YU Zhen, trans. Beijing: Peoples Publishing House, 2002: 62. ]

[40] GRABURN N H H. The anthropology of tourism[J]. Annals of Tourism Research, 1983, 10(1): 9-33.

[41] 寇彧, 张庆鹏, 付艳. 原型理论视野中的亲社会行为研究[J]. 心理与行为研究, 2008, 6(2): 137-143. [KOU YU, ZHANG Qingpeng, FU Yan. Prosocial behavior research from the perspective of prototype theory [J]. Psychological and Behavioral Research, 2008, 6(2): 137-143. ]

[42] DIENER E, SUH E M, LUCAS R E, et al. Subjective well-being: Three decades of progress[J]. Psychological Bulletin, 1999, 125(2): 276-302.

[43] WATERMAN A S. Two conceptions of happiness: Contrasts of personal expressiveness (eudaimonia) and hedonic enjoyment[J]. Journal of Personality & Social Psychology, 1993, 64(4): 678-691.

[44] RYFF C D, KEYES C. The structure of psychological well-being revisited[J]. Journal of Personality & Social Psychology, 1995, 69(4): 719-727.

[45] 張晓. 旅游者幸福感的概念、测量与关系研究 [D]. 天津: 南开大学, 2018. [ZHANG Xiao. The Concept, Measurement and Relationship of Tourists Well-Being[D]. Tianjin: Nankai University, 2018. ]