“骚体”对陆机文学创作思想的影响

彭家海,刘梦想

(湖北工业大学外国语学院,湖北 武汉 430068)

骚体,作为古典文学体裁的一种,起于战国时楚国,以屈原所作的《离骚》为代表,并因此而得名,屈原的几部作品也被称为屈辞。这类作品,不仅富含抒情成分和浪漫气息,并且篇幅较长,形式也比较自由,多用“兮”字以助语势。陆机作为西晋时期最具代表性的作家,其代表作《文赋》奠定了他在文学史上的重要地位。作为我国第一部较为系统的创作论专著,《文赋》包含了很多极具价值的文学创作理论,探讨了文学的内部规律即辩证的文质观、如何在创作过程中处理好“意不称物,文不逮意”的矛盾关系、艺术构思的过程和艺术表现等,并且还提出了“诗缘情”的主张和现代创作论所说的“灵感”概念。这些理论和主张对后世的文学批评具有深远的影响。本文从“骚体”在陆机文学作品中的表现入手,探讨陆机文学创作思想的源头。

1 “骚体”语言风格在陆机作品中的表现

风格是识别和把握不同作家作品之间的区别的标志,也是识别和把握不同流派、不同时代、不同民族文学之间的区别的标志[1]。语言风格,是作家通过作品表现出来的创作语言特有的格调,如杜甫“沉郁顿挫”、苏轼“豪迈旷达、王维“闲适恬淡”。关于风格问题,陆机《文赋》中提出“诗缘情而绮靡,赋体物而浏亮。碑披文以相质,诔缠绵而悽怆。铭博约而温润,箴顿挫而清壮。颂优游以彬蔚,论精微而朗畅。奏平徹以闲雅,说炜晔而谲诳”[2]。这对曹丕《典论·论文》提出的文体风格做了更进一步的发展。作为我国浪漫主义诗歌创作的源头,“骚体”以其丰富的内容、独特的形式和绮丽的语言给后代文学以深远的影响,树立了文学史上的不朽丰碑,一直是历代文人学士推崇的对象,其独特的骚体也一直被后世所模仿。

1.1 苦吟与用词之‘艳’

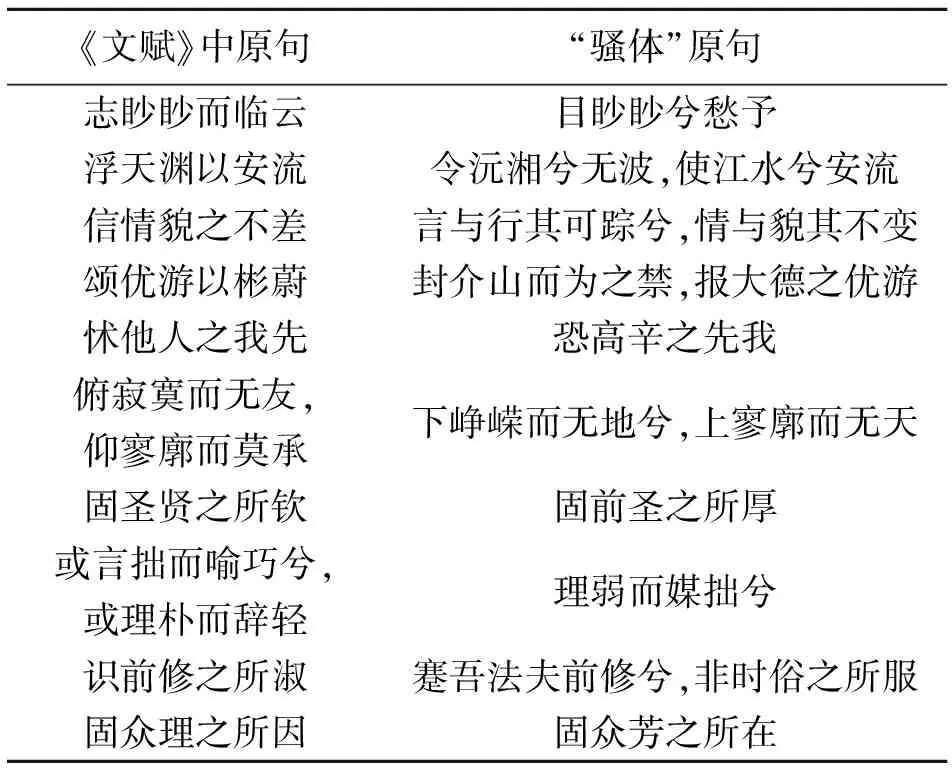

为了达到一定的艺术效果,准确表达作家的思想感情,作家经常在作品中引用古典诗词、古代典故等,赋予自己的语言以鲜明的风格。用典指的是为了一定的修辞目的,在自己的言语作品中明引或暗引古代故事或有来历的现成话[3]。字、词的使用是语言风格的重要组成部分。“苦吟”原指体现在孟郊、贾岛、李贺等中、晚唐诗人的创作和创作态度表述中的创作观念,即以冥思苦虑、字锻句炼的方法表现来自困顿失意生活的情感内容。“苦”意味着思维过程艰难复杂,“吟”意味着对“冥搜”结果的精心琢磨与推敲。古人苦心终身,日炼月锻,不曰‘语不惊人死不休’,则曰‘一生精力尽于诗’。诗人之所以“苦吟”不倦,是因为他们坚信,一旦灵感出现,潜心的苦吟必将获得加倍的报偿。李频“只将五字句,用破一生心”,形象表达了文字推敲过程的艰辛。《复活》中玛丝洛娃的初次登台亮相一个场景,托尔斯泰花费了10年时间,修改达23次之多。徐志摩说他作诗,“从一点意思的晃动到一篇诗的完成,这中间几乎没有一次不经过唐僧取经似的苦难的”[4]。陆游《夜吟》:“六十年来妄学诗,工夫深处独心知,夜来一笑寒灯下,始是金丹换骨时。”即说明“苦吟”不仅是写作过程的文字推敲,更是泛指文学创作紧张而持久的运思过程。作为一种思维方式,“苦吟”更高的目标是在整体上追求最妥帖的表现,以达到更完美的艺术韵致[1]。《文赋》中提出的“其会意也尚巧,其遣言也贵妍”,即要求文章的语言要华美,同时也要正确表达文意,文辞之美是陆机提倡文章之“艳”的重要组成部分。而关于“骚体”用词之“艳”,刘勰在文心雕龙中多次称赞,如“故能气往轹古,辞来切今,惊采绝艳,难与并能矣”。正因为有了“绝艳”之文辞,“故其叙怨情,则郁伊而易感;述离居,则怆快而难怀;论山水,则循声而得貌;言节候,则披文而见时”[5]。陆机在《文赋》中论文病时说“或能言于短韵,对穷迹而孤兴。俯寂寞而无友,仰寥廓而莫承。”指出文章单调贫乏的弊病,强调文章应做到枝繁叶茂,文辞华美,达到瑰丽奇异的艺术美感。而“骚体”正具有这种美学特色。《文赋》引用“骚体”的就有十多处,正所谓“中巧者猎其艳辞”(表1)。

表1 《文赋》中的引用与“骚体”原句对比

在陆机的其他作品中,同样也出现了此类现象。在陆机所有的赋中,几乎每一篇都引用或化用“骚体”的词语。在陆机乐府诗十七首里,化用“骚体”中词语的就有八首。陆机文风以繁缛,大量运用连绵词、重叠词著称,而屈辞中的连绵词、重叠词同样比比皆是。如《梁甫吟》里的“冉冉年时暮,迢迢天路微”与《离骚》中的“老冉冉其将至兮”相似。陆机《董桃行》“万里倏忽几年,人皆冉冉西迁”也同样如此。《董桃行》中“盛固有衰不疑,长夜冥冥无期”与《九歌》“杳冥冥兮羌昼晦”相似。同样的还有“悠忽、泠泠、杳杳、翳翳、须臾、慷慨、惆怅、窈窕”等。重叠词和连绵词的使用,增强了文章的美感。陆机对“骚体”的继承,基本上是词语的继承,可见陆机“艳”的文章要求传承了“骚体”用词之“艳”。

据史料记载,陆机曾与其弟陆云谈论楚辞。陆云《与兄平原书》云:“尝闻汤仲叹《九歌》,昔读《楚辞》,意不大爱之。顷日视之,实自清绝滔滔,故自是识者,古今来为如此种文,此为宗矣。视《九章》时有善语,大类是秽文,不难举意。视《九歌》便自归谢绝。思兄常欲其作诗文,……真玄盛称《九辩》,意甚不爱”[6]。由此看来,陆机对楚辞是非常熟悉和推崇的,才与其弟讨论,并且在作品中大量引用。

1.2 意象的选择

意象,指的是融入了主观情意的客观物象,或者借助客观物象表现出来的主观情意。“意象”作为一个概念最早出现于汉代王充的《论衡·乱龙》里,其云:“夫画布为熊麋之象,名布为侯,礼贵意象,示义取名也。”这里的“意象”是指以“熊麋之象”来象征某某侯爵威严的具有象征意义的画面形象,从它“示义取名”的目的看,已是严格意义上的观念意象。《论衡·乱龙》还有一例:“礼,宗庙之主,以木为之,长尺二寸,以象先祖。孝子之庙......虽知非真,示当感动,立意于象。”说明王充深谙象征原理。《论衡·实知》还说,“圣人据象兆,原物类”,“广见而多记”。看来,王充之所以能提出意象范畴,乃是出于对上古文化传统的思索。总之,在我国汉代以前,意象说已名实俱备,十分成熟[6]。屈原在作品中塑造了大量的植物意象,如象征美好品德的兰、蕙、芳、茝等香草和象征奸恶小人的艾、茅等恶草。屈原在作品中经常描述佩戴或种植各种香草以表达他不与世俗同流合污的高洁,以追求才貌兼备的女子表达其对理想君主的期待,用铲除恶草表达对奸佞小人的痛恨。就如王逸在《楚辞章句·离骚经序》中所说:“善鸟香草,以配忠贞;恶禽臭物,以比谗佞;灵修美人,以媲于君;宓妃佚女,以譬贤臣;虬龙鸾凤,以托君子;飘风云霓,以为小人;其词温而雅,其义皎而朗。”[7]。《楚辞》是我国诗人最早的有意识地运用意象来写诗并抒发感情和表达思想的著作[8]。在《诗经》中就已出现美人意象,但自屈原始,美人意象开始与政治托寓紧密联系在一起。如《离骚》:“惟草木之零落兮,恐美人之迟暮”,《九章·思美人》:“思美人兮,揽涕而伫眙”。

而在晋代陆机眼里,美人意象则成为了美好理想和信念的象征。如他在《拟兰若生朝阳》中写道:“嘉树生朝阳,凝霜封其条。执心守时信,岁寒终不凋。美人何其旷,灼灼在云霄。隆想弥年月,长啸入风飙。引领望天末,譬彼向阳翘”。作者假借一株向阳嘉树,表达了对“美人”的仰望和遐想。这里的“美人”表面上指太阳,实际则指自我的前瞻理想与守望目标。“执心守时岁,岁寒终不凋”则表达了作者对心中理想的坚定守望。

在《诗经》和“骚体”中,“风、云”两个意象用得也较多。如《诗经》中,“出其东门,有女如云。虽则如云,非我思存”,“敝笱在梁,其鱼鲂鳏。齐子归止,其从如云”。屈辞中有“飘云屯其相离兮,帅云霓而来御”,“广开兮天门,纷吾乘兮玄云”。陆机作品中,使用的“风、云”意象和植物意象也较多。《浮云赋》和《白云赋》两篇直接用“云”作为标题。在其他的赋作中,大部分都使用了这两个意象。如《思亲赋》:“指南云以寄款,望归风之效诚”;《行思赋》:“托飘风之习习,冒沉云之蔼蔼”;《愍思赋》:“云承宇兮蔼蔼,风入室兮泠泠”;《文赋》:“餐风发而猋竖,郁云起乎翰林”;只用一个意象的,如《感时赋》:“敷层云之葳蕤”,“风谡谡而屡作”,《豪士赋》:“托浮云以迈志,岂咎吝之能集”,《瓜赋》:“熙朗日以熠耀,扇和风其如波”,“赴广武以长蔓,粲烟接以云连”。比较著名的如《思归赋》、《羽扇赋》,提到的次数更多,《思归赋》:“寒风肃杀,白露沾衣”,“羡归鸿以矫首,挹谷风而如兰”,“风霏霏而入室,响泠泠而愁予”,“叹随风而逝止,涕承缨而下寻”,“候凉风而警策,指孟冬而为期”。借助“风”这一意象,表达自己对亲人和故土的思念之情。

“兰”这一意象在屈原和陆机的作品也中被大量使用。在楚辞中,屈原将自己忠君爱国的思想感情和政治追求寄托在香草身上,据刘蒙在《离骚中的植物名称研究》,香草出现次数最多的是芳(11次),第二就是兰(10次)。在《离骚》中,提到的兰有秋兰、木兰、幽兰,而在《九歌》中,提到的兰有石兰、山兰、春兰、秋兰和香兰,多达五种。屈原不仅种植兰草(“余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩”),佩戴兰草(“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”),甚至沐浴、饮食中都有兰草(浴兰汤兮沐芳,华采衣兮若英”、“ 朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英”),可见屈原对“兰”这一香草的喜爱和赞美。在陆机作品中,对“兰”这一意象的运用也比较多,如《拟庭中有奇树》、《拟涉江采芙蓉》、《演连珠》等作品。《拟庭中有奇树》中“欢友兰时往,迢迢匿音徽”,《拟涉江采芙蓉》中“上山采琼蕊,穹谷饶芳兰”,《演连珠》中“臣闻春风朝煦,萧艾蒙其温;秋霜宵坠,芝蕙被其凉”,在《短歌行》和《鳖赋》中也提到了“兰”这一意象。陆机用“兰”这一意象不仅表达了高洁美好的品德,也含蓄婉约地表达了对人生苦短的感慨。陆机将意象直接作为标题或在作品中使用,不仅表现了他较高的文学造诣,同时也反映了他熟悉经典,并能够运用到自己的创作中。

2 缘情说

自春秋之后,真正意义上的文学创作才开始出现,由于“礼崩乐坏”,沟通君王、“主文而谲谏”的“诗言志”的做法越来越行不通,于是,士人们创作辞赋来抒发“贤人失志”的感慨。创作“失志之赋”的典型代表,就是屈原。《楚辞·悲回风》:“介眇志之所惑兮,窃赋诗之所明。”屈原的“赋诗明志”所要表达的是一种“失志”以后的“怨”[6]。偏重于对个人情怀的表达,“怨”的成分、“情”的成分多。战国时期的楚墓竹简中已有大量尚“情”之言,“诗亡(毋)离志,乐亡(毋)离情,文亡(毋)离言”[9],诗歌抒情的意识已然相当明确了。屈原是“诗缘情”观念的先驱,他笔下的“发奋以抒情”(九章·惜诵)一类的诗句提示了情与“文辞”的因果关系,使文学(“诗”)的抒情本质得到了确认,“志”是理性而明确的,而“情”则难以名状,只能有赖于诗文,“发奋以抒情”就此成为了重要的文学观念[1]。刘勰在《文心雕龙·辩骚》篇中称“屈辞”为“辞赋之英杰”,“其衣被辞人,非一代也”[4]。刘勰不仅指出了“骚体”所表达的感情极为丰富,本身就是陆机所谓“缘情绮靡”之作。而一种文学观念的提出,总是要经过长时间的传承、演进的过程,陆机在《文赋》中明确提出“诗缘情而绮靡”,将抒发个人的感情看做是文学作品的根本,并指出情感要具备感动人心的力量。这种文学创作理论得益于“骚体”开创的缘情文学传统,是陆机对楚辞的深刻体悟。

在陆机的作品中,“缘情”之作占了他作品的绝大部分。如陆机在《长歌行》中写到“逝矣惊天日,悲哉带地川。.....兹物苟难停,吾寿安得延。俯仰逝将过,倏忽几何间”。用大量的笔墨突出生命的短暂、脆弱,并上升到对生命的哲学思考。在《猛虎行》、《月重光行》、《月重轮行》等,陆机同样表达了自己壮志难酬的悲哀和对生命的感慨。而在陆机所创作的赋作中,大部分也是抒情作品。如《述思赋》表达了对亲人的思念与对世事艰难的感叹,《怀土赋》、《思亲赋》表达了对故土的怀念和对亲人的悼念,还有抒发背井离乡的悲凉等。《叹逝赋》、《感时赋》、《愍思赋》等赋作,无不笼罩着浓浓的、挥之不去的凄惨、感伤之情,而屈原在《离骚》发出了“长太息以掩涕兮、哀民生之多艰”的感慨,这一点与《楚辞》忧伤、悲怨的格调是一致的。

《淮南子·谬称训》提到:“文之所以接物也,情系于中而欲发于外者也”[10]。认为艺术创作是“发乎词,本乎情”的活动,情是创作的关键,作家有“充于内”“愤于中”的真实情感,表现于外,就能创作出感人的作品。先秦的楚文化是一种十分注重情感表达的文化,追求强烈的美感。在各种艺术形式上都体现出追求唯美的倾向,如舞蹈服饰艳丽、动作表情夸张、表达了十分强烈的思想感情,楚乐风格鲜明,宏大壮观,震撼人心。如当时楚国郧都一带有一个名为《激楚》的名曲,以节奏急促著称。《楚辞·招魂》中即写道:“竽瑟狂会,搷鸣鼓些。宫庭震惊,发《激楚》些”,当高歌《激楚》时,整个宫廷都被震撼了。“屈辞”表达了深沉的感情,同样蕴含着强烈的抒情因素。宋朝朱熹解释为“《激楚》,舞曲之名,……大合众乐,而为高张急节之奏也”。由于其曲调悲凉,楚乐已成为动人悲音的代名词,项羽作《垓下歌》时,“悲歌慷慨”、“泣数行下”,刘邦作《大风歌》,同样“慷慨伤怀”,“泣数行下”[11]。此后这一特征被延续下来,渗透到文学等各个领域。从文学创作实践上看,陆机创作了很多表达强烈思想感情的作品,如《泰山吟》中提到“长吟泰山侧,慷慨激楚声。”在“骚体”中,屈原时而掩面,时而长叹,表情怨,述离居,二者的表达手法有着惊人的相似,其所提倡的文学理论正是对创作经验的总结。

在西方文学中,虽然亚里士多德和贺拉斯都强调情感因素在创作中的重要性,但仅阐述了它的辅助作用。华兹华斯和柯勒律治再版《抒情歌谣集》时提出:“一切好诗都是强烈情感的自然流露[12],在西方首次明确了诗歌的一个本质特征。可见“诗缘说”早于西方一千多年。

3 “骚体”的成因分析

3.1 骚体与地域文化

作家生活在一定的地域中,总是会受到地域文化的影响,其文学风格必然融入了地域因素,形成独特的地域文化风格。我国清末学者刘师培指出,中国文学因南北地域条件的不同而呈现出不同的文学精神,文学风格:“大抵北方之地,土厚水深,民生其间,多尚实际。南方之地,水势汪洋,民生其际,多尚虚无。民商实际,故所作之文,不外记事、析理二端。民尚虚无,故所作之文,或为言志、抒情之体”。刘勰在《文心雕龙·体性》中将文学风格形成的原因分为四个方面:才、气、学、习,其中“习”即指作家所处的生活环境、社会地位、人生经历等,它们对风格的形成具有重要的影响。屈原是战国中后期楚国著名的政治家和爱国诗人,家乡是现在的湖北省秭归县。屈原受到怀王疏远、小人诬陷,后被流放。他对故乡的热爱和对楚国的担忧仍然没有丝毫改变,“故居”、“故都”成为他诗作中被反复吟咏的内容。如《哀郢》中的“一去终古之所居兮,今逍遥而来东。羌灵魂之欲归兮,何须臾之忘反”。在《 离骚》中,屈原也提到了对故乡和祖国的无限留恋与不舍,如“陟升皇之赫戏兮,忽临睨夫旧乡。仆夫悲余马怀兮,蜷局顾而不行。”在他升腾远游之时,对故国的强烈眷恋使他不忍离开,展现了屈原内心去留的复杂矛盾。

而陆机的故乡吴郡,在战国时期本属于楚地,其后虽然楚风逐渐趋于衰弱,但是楚地特有的地域文化心理却一直延续不断,自先秦至魏晋在江东地区,楚文化的传统一直没有断绝。在陆机赴洛阳途中,曾写下《又赴洛道中二首》一诗。诗中有“呜咽辞密亲”、“世网婴我身”、“朝祖衔思往”等句,即表现了陆机丧亲之痛,人生的不自由,又有对于故乡的不舍之情。而“安酱遵平莽”中,“莽”义为“草,南楚江湘之间谓之莽”[13],“遗思结南津”、“顾影凄自怜”等诗句,又是化用了“骚体”中的句子,含有浓厚的“楚味”。在《怀土赋》中,陆机写到:“神何寝而不梦,形何兴而不言。”不管是清醒还是在梦中,作者都在挂念着故土。

3.2 骚体与时代文化

刘勰在《文心雕龙》中用“时运交移,质文代变”来说明时代精神对文学风格的影响。文学风格的时代特征,不是时代烙印的被动承受,它既是时代精神的产物,又是时代精神的发酵剂与催化剂。屈原生活的时代,齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七雄鼎立,大国间冲突加剧,外交活动也更为频繁,出现了合纵和连横的斗争。楚怀王时期,秦国与楚国均为大国,“横则秦帝、纵则楚王”,两国都有一统天下的雄心抱负。此时屈原为实现楚国的一统天下大业,对内施行美政,对外联齐抗秦,使楚国在一定时期内出现了国富兵强、威震诸侯的局面。后张仪提出“连横”策略,打破了楚国和齐国的联盟。整个华夏处于大混乱、大变革时期。在思想文化领域,百家争鸣,儒家和道家文化争相登上历史舞台,中国社会处于一个思想大解放的时代。

而陆机生活的魏晋时期与屈原生活的时代有着相似之处。国家处在分裂与动乱之中,儒家思想失去了统治地位。特殊的历史时代背景与政治环境,使得有志之士空有一腔报国的志向而无处施展,于是便在楚辞中找到了“士不遇”的情感依托,创作了大量表现怀才不遇这一主题的作品。魏晋文学使用了楚辞比兴象征的艺术创作手法,用香花芳草比喻美好事物,用美人比喻对美好理想和信念的追求。这一时期,曹植、阮籍、陆机、陶渊明等人借鉴楚辞想象夸张的艺术手法,创作了大量优秀的浪漫主义诗作,这一时期也出现了大量的拟骚之作,如曹植的《九咏》、陆云的《九愍》、傅玄的《拟天问》、《拟招魂》等,陆机更是将这一浪漫主义的艺术手法上升到理论高度,提出影响深远的“缘情说”。

3.3 骚体与作者的社会阶层

在阶级社会中,作家总是隶属于一定的社会阶层、阶级,表现出一定的社会身份地位,这些都会反映在他的文学风格中,甚至深刻影响其文学风格的形成。首先,屈原和陆机同出高门显贵。屈原在《离骚》中写道“帝高阳之苖裔兮,朕皇考曰伯庸”,表明自己与楚王是同一血统、世系,属楚公族,身世显赫。而陆机出身江东大族,祖父辈均为江东名臣,如陆机祖父陆逊为孙吴丞相,父亲陆抗为大司马。《世说新语·规箴第十》写道,“孙皓问丞相陆凯曰:‘卿一宗在朝有几人?’陆曰:‘二相、五侯、将军十余人。’皓曰:‘’盛哉! ’”[14]。一门二相、五侯、将军十余人,亦是东吴一流高门,甚至连吴主孙皓也忍不住为之赞叹。其次,两位作家均哀故都沉沦,不忍涉江远别。屈原在《哀郢》中写道;“望长楸而太息兮,涕淫淫其若霰。过夏首而西浮兮,顾龙门而不见”,褚斌杰在《屈原研究》中的《哀郢》里分析到,屈原以古代成语出之,“鸟飞返故乡兮,狐死必首丘”,这个成语是专门怀念故乡、故居、怀念出生之地的.....屈原《哀郢》之所以不说“思郢”而以“哀郢”命题者,旨意甚丰,除了思念家乡之哀外,他那委婉叹息之声,又是对楚国庸主邪臣而发故“哀郢”者,哀郢之将亡而己不能返也[15]。前文提到陆机在入洛途中写的《又赴洛道中二首》一诗,字里行间都充满这对故乡的不舍和对亲人的悼念。最后,两位作家的结局都是以悲剧结尾。屈原在生前一再受怀王宠妃郑袖、用事者靳尚、令尹子兰等奸佞小人的谗言,而悲愤绝望,自沉汨罗江。陆机与其弟在河桥之役失败后,同样受到小人谗言诽谤而命赴黄泉,并且夷三族,令人唏嘘。陆机生前曾发出“不惜微躯退,但惧苍蝇前” 这样的感慨。这也从侧面反映了二陆赴死之前就已经处在谗言的包围之中。陆机与屈原在个人经历上相似,都经历了国破家亡,家族衰落,悲怆赴死等一系列事件,两人的人生中悲大于喜。面对生命的隐患,都发出了想要为国出力而又报国无门,无可奈何的感慨,这也是陆机作品倾向于屈原的一个重要原因。

4 结论

中国古代作家,尤其是上、中古时期的文人,很少写文章或著作谈他们自己的创作经过或体会,更无多少与创作有关的日记、书信、手稿之类流传于世。很有限的一些正史传记,也多是记载传主的宦途历程,而很少谈及与文学创作相关的事。因此,研究早期作家和创作的主要文字资料就是他们的作品。陆机写《文赋》便是“观才士之作”的结果(也加进了自己的创作体会)[15]。在典故的使用上,陆机继承了大量“骚体”的语言,《文赋》提出的“艳”传承于“屈辞”之“艳”;在意象的选择方面,屈原用美人比喻君王,陆机则加以延伸,将美人作为美好理想和信念的象征;在浪漫主义的创作方法方面,陆机提出的“诗缘情而绮靡”来源于屈原的浪漫主义创作手法。中国古代文论历来有“诗言志”的传统,汉代儒家将“志”伦理道德化,对文学创作有一定的制约。时至儒学式微的魏晋,发展了“缘情”的五言诗,“言志”以外迫切地需要一个新目标[16],陆机创作出中国文论史上第一部创作论专著《文赋》,第一次提出“诗缘情而绮靡”这一主张,肯定了创作主体之情在创作中的重要地位,开启了中国古代文论“重情”的传统,是文学理论的一个重要发展。屈原开创的中国文学创作的优秀传统,正如姜亮夫先生所言,“整个中国文化都‘楚’化了”。现存的文献资料里虽然并没有发现屈原关于创作的作品,但是由屈原所创立的“骚体”这一文学瑰宝,不论在形式上、内容上,还是思想感情的表达上,对历代的文学及文人的影响是长远而深久的。屈原的诗歌创作实践和陆机的文论思想不仅超越了他们各自的时代,而且《文赋》在缘情说等理论的形成方面早于西方一千多年。