北京胸科医院人才培养项目实施效果分析

谢娜 马千慧 李艳红

人才资源是医院发展的核心竞争力[1]。2009年原中华人民共和国卫生部、国家发展改革委员会、财政部、人力资源社会保障部、教育部、中央编制办公室联合印发了《关于加强卫生人才队伍建设的意见》[2],对全国卫生领域人才队伍的建设提出了具体指导意见,指出要加强卫生人才队伍建设。为做好医院的人才培养工作,首都医科大学附属北京胸科医院于2011年启动实施了2011—2015高层次人才队伍建设工程(以下简称“212人才项目”),是参照北京市高层次卫生人才队伍建设工程(简称“215人才项目”),由医院自主设立的以培养2个领军人才、10个学科带头人、20个学科骨干为目标的人才培养项目,协助入选人才制定个人发展规划。坚持“以人为本”的管理理念,全面提升医院的人才质量。在此背景下,本研究对“212人才项目”入选人才的培养效果进行评估,为医院人才培养方案的完善提供参考,为进一步加快推进“科教兴院”战略实施,促进医院医疗、教学、科研、预防协同发展做出贡献。

资料和方法

一、资料来源

“212人才项目”按照《北京市卫生系统高层次卫生技术人才队伍建设实施方案(试行)》要求,结合医院实际情况制定入选条件,鼓励院内专家积极申报,进行公开答辩遴选,根据遴选结果确定入选人才。由医院专项拨款,给予学科带头人5万元/名、学科骨干3万元/名的经费支持,共计投入“212人才项目”培养经费104万元,主要用于人才的学习、科研、学术交流等方面的经费保障,按照医院科研经费管理办法进行预算管理。同时搭建人才交流平台,定期开展人才培训,提供出国留学机会等,从经费支持、平台建设、政策制定等多个方面对于人才发展给予支持,逐步加强人才的科研能力、临床能力的培养。“212人才项目”实施期间,已按照人才培养实施细则保证了人才培养经费的落实到位,按期完成了人才的期中和期末考核,超额组织完成了人才的培训任务,并对人才项目的开展实行动态管理,确保人才梯队建设的质量,以及后备人才的储备。

二、人才一般情况

以纳入“212人才项目”的人才28名为研究对象,根据人才培养层次的不同,共纳入学科带头人10名,学科骨干18名,人才基本情况(表1)。为了评价“212人才项目”的培养效果,对研究对象在项目实施前后的情况进行回顾性追踪观察。根据人才的期中、期末考核结果,收集纳入人才在项目启动前10年及实施后3年间的人才基本情况、科研业绩、社会任职等方面的数据资料。

表1 2012年纳入“212人才项目”人才基本情况(名)

三、研究方法

运用Microsoft Excel 2010分析纳入人才的任务目标完成情况,并以2012年底为分界点,对项目实施前的10年(2003年1月至2012年12月)(以下简称“实施前”)和实施后3年(2013年1月至2015年12月)(以下简称“实施后”)期间各类人才的数据资料进行对比分析,并以科研业绩为重点评价指标进行分析。同时运用SPSS 19.0统计软件,小样本计数资料采用Mann-WhitneyU检验,对不同层次人才科研成果差异情况进行统计学分析,配对小样本计数资料采用Wilcoxon符号秩检验对项目实施前后科研成果差异情况进行统计学分析,统计学检验水准α=0.05。

结 果

一、“212人才项目”纳入人才任务完成情况

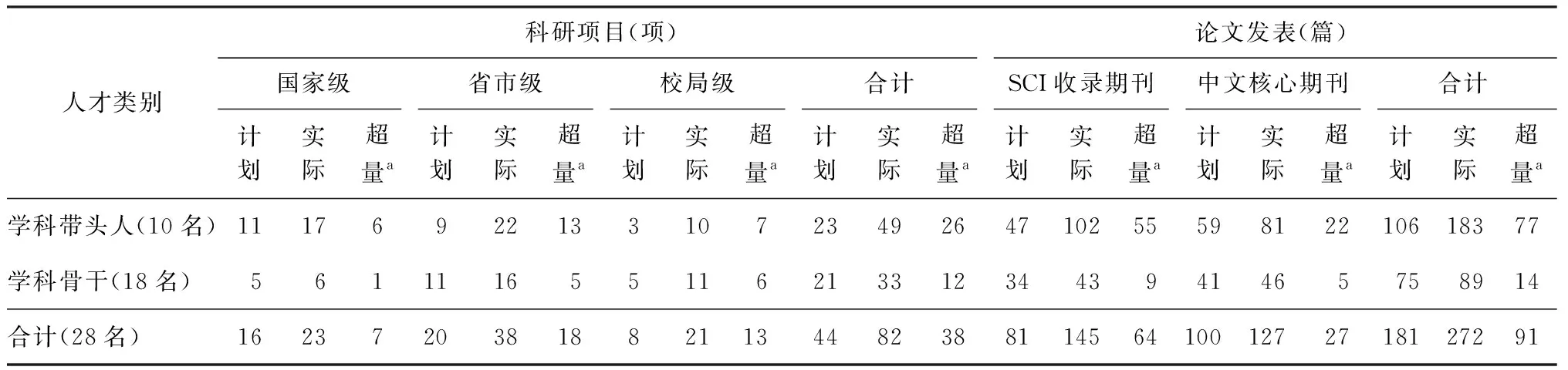

科研项目方面。项目实施初期,28名纳入人才共计划申请科研项目44项,实际申请科研项目82项,超计划完成任务38项。其中省市级项目超量完成数目最多,达到18项,学科带头人超量完成26项任务,多于学科骨干(12项)。

论文发表方面。项目实施初期,28名纳入人员计划发表各类论文共计181篇,实际发表论文272篇,超计划发表论文91篇。其中SCI收录期刊发表论文超计划64篇,多于中文核心期刊(27篇);学科带头人超计划发表论文77篇,多于学科骨干(14篇)(表2)。

因此,从科研项目和论文发表方面看,已经远远达到项目实施初期的任务计划要求。

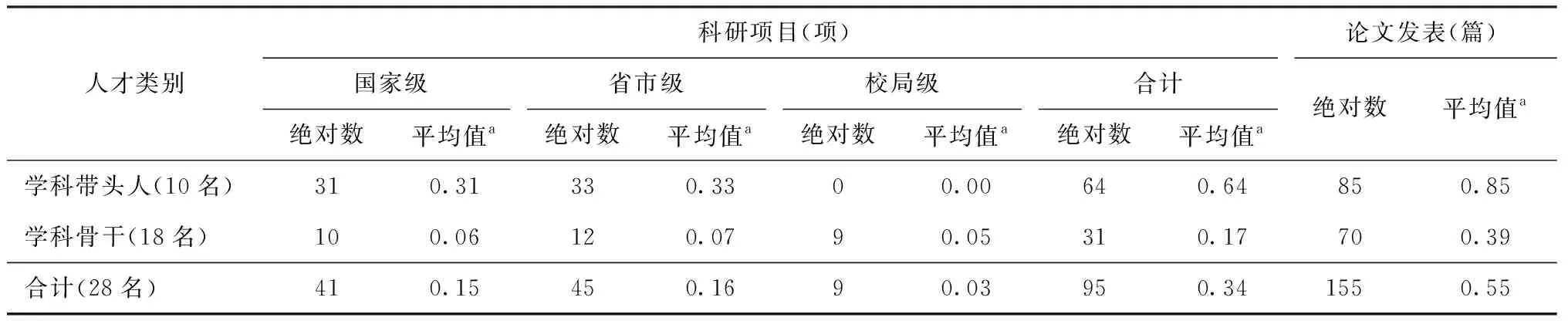

二、“212人才项目”实施前我院人才的科研业绩

“212人才项目”实施前,28名研究对象申请科研项目共95项,平均每年每名人才申请科研项目0.34项。其中,学科带头人申请科研项目共64项,约为学科骨干开展科研项目(31项)数量的2倍多。学科带头人承担的科研项目主要以国家级和省市级项目为主,学科骨干承担的科研项目主要以省市级为主。28名研究对象共发表论文155篇,平均每年每名人才发表论文0.55篇。其中,学科带头人发表的论文85篇,平均每年每名学科带头人发表论文0.85篇;学科骨干发表论文70篇,平均每年每名学科骨干发表论文0.39篇(表3)。我院28名研究对象共承担学术团体任职34项。

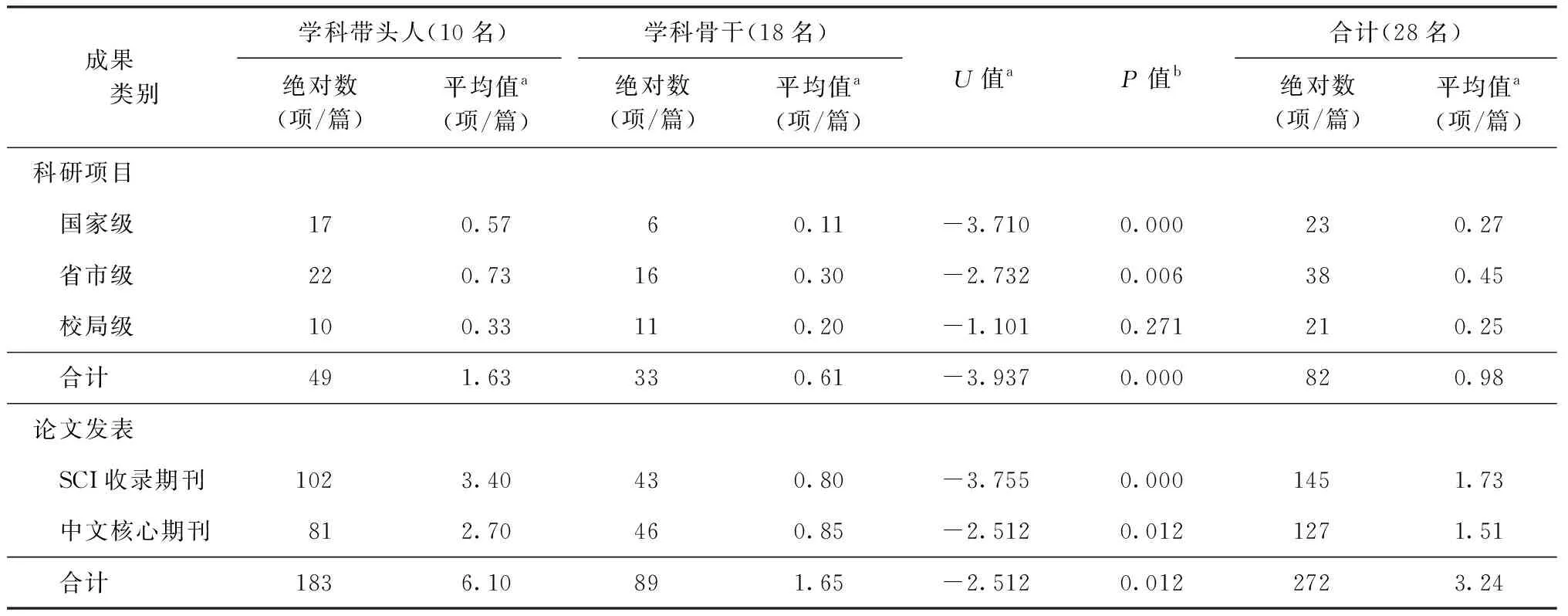

三、“212人才项目”实施后我院人才的科研业绩

“212人才项目”实施后,我院纳入“212人才项目”的28名人才共申请各类科研项目82项,平均每年每名人才申请科研项目0.98项。从项目类别来看,国家级项目占28.05%、省市级项目占46.34%、校局级项目占25.61%。其中,学科带头人申请的项目类别主要以国家级项目和省市级项目为主,分别占学科带头人申请项目总数的34.69%和44.90%,学科骨干申请的项目类别主要以省市级项目和校局级项目居多,分别占学科骨干申请项目总数的48.48%和33.33%。3年来,我院28名研究对象共发表论文272篇,平均每年每名人才发表论文3.24篇,其中SCI收录期刊论文145篇,占论文总数的53.31%。学科带头人发表的论文总数为183篇,为学科骨干的2.06倍(183/89)。项目实施以来,入选人才共担任各类学术团体任职52项,其中学科带头人共担任各类任职47项,学科骨干仅担任5项。除校局级科研项目以外,学科带头人和学科骨干两类人才在科研项目、论文发表方面的科研成果平均值的差异均有统计学意义(表4)。

四、“212人才项目”实施前后我院人才的科研业绩对比分析

为了避免时间以及人数因素对科研成果总量的影响,对项目实施前后平均每年每名人才的科研成果进行对比分析。结果发现,“212人才项目”实施后平均每年每名人才承担的科研项目数量增长2.88倍(0.98/0.34),经配对样本的非参数检验(Wilcoxon符号秩检验),项目实施前后人才的科研项目成果差异有统计学意义(Z=-3.773,P<0.05)。论文发表方面,项目实施后纳入人才平均每年每名发表论文数量大大提高,达到平均每年每名发表论文约3.24篇,为项目实施前的5.89倍(3.24/0.55),项目实施前后人才的论文发表成果差异有统计学意义(Z=-4.623,P<0.05)。其中,学科带头人项目实施后论文发表增长情况更为显著,为项目实施前的7.18倍(6.10/0.85);学科骨干项目实施后平均每年每名发表论文数量为实施前的4.23倍(1.65/0.39)(表5)。

表2 “212人才项目”实施后纳入人员科研任务完成情况

注a:表中超量完成数为实际开展数减去计划申请数后的值

表3 “212人才项目”实施前纳入人员科研成果情况

注a:为平均每年每名人才的数值,为绝对数/年份/人数后的值

表4 “212人才项目”实施后纳入人员科研成果情况

注a:为平均每年每名人才的数值,为绝对数/年份/人数后的值;b:采用Mann-WhitneyU检验进行两独立样本的非参数秩和检验

表5 “212人才项目”实施前后我院人才平均每年每名获取科研成果的比较

讨 论

医疗卫生系统作为一个知识密集型的领域,高水平人才的培养非常重要,其产生的作用往往能使一个学科产生跨越式的发展[3]。通过设立医院人才培养项目,加大对医院人才的培养力度,对于提高人才的科技创新水平具有重要意义[4]。本研究发现,“212人才项目”实施期间,人才的计划目标完成情况良好,各项指标均能超预期完成。项目实施后,人才在科研项目、论文发表方面的科研成果有了大幅度的提升,分别达到了项目实施前的2.88倍和5.89倍。“212人才项目”通过开展人才培训、搭建人才交流平台、提供经费支持等多种举措,对促进人才科研业绩的提升起到了很大的激励作用和推动作用。总体来看,“212人才项目”的培养模式是可行且有效的,值得继续推广实施,从而逐步提高医院人才的科研能力,推动医院人才的临床能力和综合素质的发展。同时,为了进一步完善人才培养机制,笔者提出如下建议。

一、进一步加大人才培养力度

“212人才项目”实施以来,医院共投入专项培养经费104万,入选人才在科研项目、论文发表、学术任职方面取得了突出的成绩,具有较高的产出/投入比;该人才项目的实施对于医院的人才培养起到了积极的推动作用,对医院的人才素质水平、科研创新能力、社会影响力和学术地位的提升具有重要贡献。建议在此基础上进一步加大人才培养力度,继续加大人才培养经费投入,充分发挥人才培养项目的杠杆作用,通过人才培养项目的开展,进一步激发人才活力,为医院的长期稳定发展提供人才支持,从而逐步提高医院的社会效益和经济效益。

二、充分发挥学科带头人人才价值,建立人才联系制度

目前,“212人才项目”的学科带头人在科研项目、论文发表、学术任职方面的成果明显高于学科骨干,两类人才的科研业绩差异均有统计学意义(除校局级项目以外)。学科带头人的年龄较大,科研能力较强、学术地位较高;而学科骨干相对年轻化,处于学术研究的事业上升期,在专业领域上仍有较大的上升空间。建议建立人才联系制度,为每名学科骨干在学科带头人中确立一名“人才导师”,为学科带头人和学科骨干搭建交流和协作的桥梁,充分发挥学科带头人的引领作用,以学科带头人带动优秀创新团队[5],在加强学科带头人人才培养的同时注重培养青年骨干人才,形成合理的人才梯队[6-7],为推动医院学科发展做好人才团队支持。

三、建立人才培养的长效机制

人才培养具有长期性,贯穿医院发展的始终[8-9],应该制定人才培养五年规划、十年规划,制定与医院中长期发展规划相匹配的人才培养发展规划,将人才培养纳入医院发展规划的重要组成部分[10]。通过建立人才培养效果评价机制,充分发挥经济、资格、岗位职务的杠杆作用,最大限度地激发人才的内在潜力[11]。同时,应该建立动态长效的人才培养效果评价机制,通过召开人才座谈会,收集人才成长各个阶段的数据等方式,及时了解人才成长动态,全面监测人才培养效果,为实现人才培养效果的前瞻性队列研究提供定性和定量数据支持,同时可以考虑剔除自然增长因素对科研业绩增长的影响,对人才培养项目的实施效果进一步深入分析。根据培养效果的评价结果对人才培养方案进行调整和完善,保证人才培养措施的有效性和科学性,最终达到促进医院人才成长的目标。

四、完善人才培养管理制度

为最大程度发挥人才培养效果,应该根据细化学科和不同专业,制定具有针对性的培养模式。尤其加强对于弱势学科的人才培养制度倾斜,促进医院各学科的均衡发展[12]。除此之外,建立多种人才培养项目,如与国外相关机构建立长期合作,持续选派优秀人才赴国外交流学习[13]等措施,使各个人才培养项目之间产生联合效应,提高人才培养的效果。另外,医学人才是需要掌握大量医学专业知识的高层次人才,同时也是需要医德高尚、不断创新、团队协作的全方面发展的人才,因此在加强人才培养的同时,也要注重对于医学人才全方面素质的提升,使医学人才成长为医德水平与专业能力并重、创新能力与团队精神并举的复合型人才。而对于复合型人才的培养就需要医院各个部门之间的联动,将人才项目培养与医德医风教育培训、科研能力培训、教学能力培训、团队领导力培训等多方面能力培训结合起来,加强医院党团办公室、人力资源管理部门、科教管理部门、工会组织等多个部门间的协作,以医院人才培养全局性眼光系统、全面地做好人才培养工作。

五、做好人才服务工作,扩大人才培养效果

在开展人才培养项目的同时,积极做好对人才的服务工作,协助人才做好职业生涯规划,使人才了解其成长发展渠道。根据人才发展特点,为其匹配相对应的人才培养项目,使人才培养项目能更好地适应人才发展特点;为人才发展提供资金支持、制度保障、平台支持、人才团队支持等;为人才提供科研能力、转化创新能力培训,为人才提供具有针对性的服务,最大化地提高人才培养效果。