静脉溶栓治疗卒中预警综合征16 例分析

彭静玉

卒中预警综合征(SWS)是一种特殊类型的急性缺血性卒中临床综合征,主要表现为反复刻板样发作、持续时间较短、症状进行性加重的局灶性神经功能障碍,易进展为脑梗死[1]。最常见的是内囊预警综合征(CWS),由Donnan 等[2]于1993 年率先提出,系指24 小时内出现至少3 次短暂性腔隙综合征,表现为面部、上肢、下肢中至少2 处运动和(或)感觉障碍,而无皮质损害表现(如失语、失用、忽视等),但发作间期正常,且经CT 发现的梗死灶多位于内囊 区。2004 年,Staaf 等[3]将内囊预警综合征的发病时间延长至72 小时,且DWI 还可见苍白球、壳核、丘脑、放射冠等部位新发梗死灶。此后,在符合内囊预警综合征诊断标准的患者中陆续发现脑桥、胼胝体新发梗死灶,因 此,Benito ⁃ León 等[4]和Nandhagopal 等[5]分别提出“脑桥预警综合征(PWS)”和“胼胝体预警综合征”的概念。目前认为,大多数卒中预警综合征患者表现为反复短暂性发作的缺血性卒中,有超过70%的患者DWI 可见新发梗死灶[1];而少数患者则表现为特殊类型的短暂性脑缺血发作(TIA),MRI 未见新发梗死灶,此类患者虽临床少见,但与典型短暂性脑缺血发作相比,短时间内反复发作频繁,症状严重,进展为脑梗死的概率较大,临床预后相对不良[1,6]。卒中预警综合征的治疗目前尚未达成共识,主要包括抗血小板、抗凝、扩容、静脉溶栓和血管内治疗(EVT)等综合方案。山西省大同市第三人民医院近3 年有327 例急性缺血性卒中患者接受rt⁃PA 静脉溶栓治疗,其中16 例为卒中预警综合征,本文回顾分析其诊断与治疗经过,以为临床早期诊断和及时治疗提供依据。

对象与方法

一、研究对象

1.纳入标准 (1)均符合卒中预警综合征的诊断标准:24 h 内出现3 次或以上短暂性、刻板性、局灶性神经功能障碍发作,表现为累及面部、上肢、下肢中至少2 处运动和(或)感觉障碍,伴或不伴构音障碍,无皮质损害表现,发作间期正常[2]。(2)首次发作至入院时间≤24 h。(3)参照《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》[7],予标准流程的rt⁃PA 静脉溶栓治疗,且给药前至少处于1 次临床发作中,发作持续时间距给药<4.50 h。(4)入院时美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分≤25 分。(5)至少完成1 次临床随访(发病至随访时间≥3 个月)。(6)所有患者及其家属均对病情和治疗方案知情并签署知情同意书。

2.排除标准 (1)临床资料不全。(2)无法完成头部MRI、CTA 或MRA 检查。(3)发病后无法长期坚持正规的二级预防治疗。

3.一般资料 选择2017 年1 月至2019 年7 月在我院神经内科接受rt⁃PA 静脉溶栓治疗的卒中预警综合征患者共16 例,男性12 例,女性4 例;年龄34 ~80 岁,中位年龄为63.00(58.75,66.75)岁;首次发作至入院时间2.20 ~24.00 h,中位时间为3.25(2.63,4.43)h。

二、研究方法

1.临床资料采集 详细记录患者性别、年龄、首次发作至入院时间、脑血管病危险因素、入院时NIHSS 和ABCD2 评分、临床表现、发作次数和持续时间,以及头部MRI(DWI)、头颈部CTA 或MRA 检查结果。

2.静脉溶栓 所有患者均于入院后24 h 内接受规范的rt⁃PA 静脉溶栓治疗,且最近一次发作持续时间距给药<4.50 h。rt⁃PA 剂量为0.90 mg/kg(最大剂量为90 mg),溶于灭菌注射用水中配制成终浓度达1 mg/ml,总剂量的10%于1 min 内静脉注射,剩余90%于1 h 内微量泵持续泵入。

3.其他治疗 16 例患者均于静脉溶栓24 h 后予以抗血小板治疗,12 例予以阿司匹林100 mg/d 和氯吡格雷75 mg/d 双联抗血小板治疗,连续21 d 后改为阿司匹林100 mg/d 长期维持;2 例予以阿司匹林300 mg/d,连续7 d 后改为100 mg/d 长期维持;2 例予以阿司匹林100 mg/d 长期维持。同时针对不同脑血管病危险因素,予以阿托伐他汀(20 mg/d 长期维持,12 例)或瑞舒伐他汀(5 mg/d 长期维持,4 例)调脂,钙拮抗剂硝苯地平(10 ~20 mg/次、2 次/d 长期维持,3 例)和氨氯地平(2.50 mg/d 长期维持,9 例)、血管紧张素Ⅱ受体阻断剂厄贝沙坦氢氯噻嗪(162.50 mg/d长期维持,1 例)降压,二甲双胍(0.50 g/次、2 次/d 长期维持,2 例)降糖,叶酸(0.80 mg/d 长期维持,12 例)降低血清同型半胱氨酸,低分子右旋糖酐(500 ml/d静脉滴注7 d,5 例)扩容治疗。

4.观察指标 (1)神经功能:记录入院时、病程中最大、溶栓后24 h 和出院时NIHSS 评分以评价神经功能。NIHSS 量表是目前国际通用的综合评价缺血性卒中患者神经功能的量表,包括意识(水平0 ~3 分、提问0 ~2 分、指令0 ~2 分)、凝视(0 ~2 分)、视野(0 ~3 分)、面瘫(0 ~3 分)、上肢运动(0 ~4 分,双侧分别计分)、下肢运动(0 ~4 分,双侧分别计分)、共济运动(0 ~2 分)、感觉(0 ~2 分)、语言(0 ~3 分)、构音障碍(0 ~2 分)、忽视(0 ~2 分)共11 项内容,总评分为42 分,≤4 分为轻度神经功能障碍、5 ~15 分为中度神经功能障碍、16 ~20 分为中重度神经功能障碍、>20 分为重度神经功能障碍。(2)药物不良反应:溶栓期间和溶栓24 h 内密切监测患者生命体征、病情变化、有无出血性转化(HT),严重皮肤黏膜、胃肠道、呼吸道、泌尿系统等其他系统继发性出血,以及有无过敏反应、胃肠道反应、心律失常、血压下降等心血管系统症状;溶栓后24 h 复查头部CT观察有无颅内出血,其中症状性颅内出血(sICH)系指CT 显示的颅内任意部位出血灶,可解释临床症状恶化或预示临床预后不良(如嗜睡、偏瘫加重等),或NIHSS 评分增加≥4 分[8]。(3)缺血性卒中病情波动:溶栓后至出院期间持续观察有无病情反复发作和(或)持续进展;并于发病后3 个月门诊随访时观察有无脑卒中复发,必要时复查MRI。(4)预后:发病后3 个月门诊随访时采用改良Rankin 量表(mRS)评价预后,mRS 评分<2 分为预后良好,≥2 分为预后不良。

三、统计分析方法

采用SPSS 22.0 统计软件进行数据处理与分析。计数资料以相对数构成比(%)或率(%)表示。呈非正态分布的计量资料以中位数和四分位数间距[M(P25,P75)]表示;呈正态分布的计量资料以均数±标准差表示,采用随机区组设计的方差分析,两两比较行SNK⁃q 检验。以P ≤0.05 为差异具有统计学意义。

结果

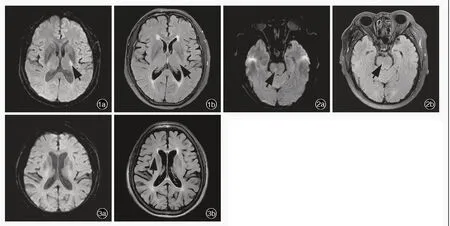

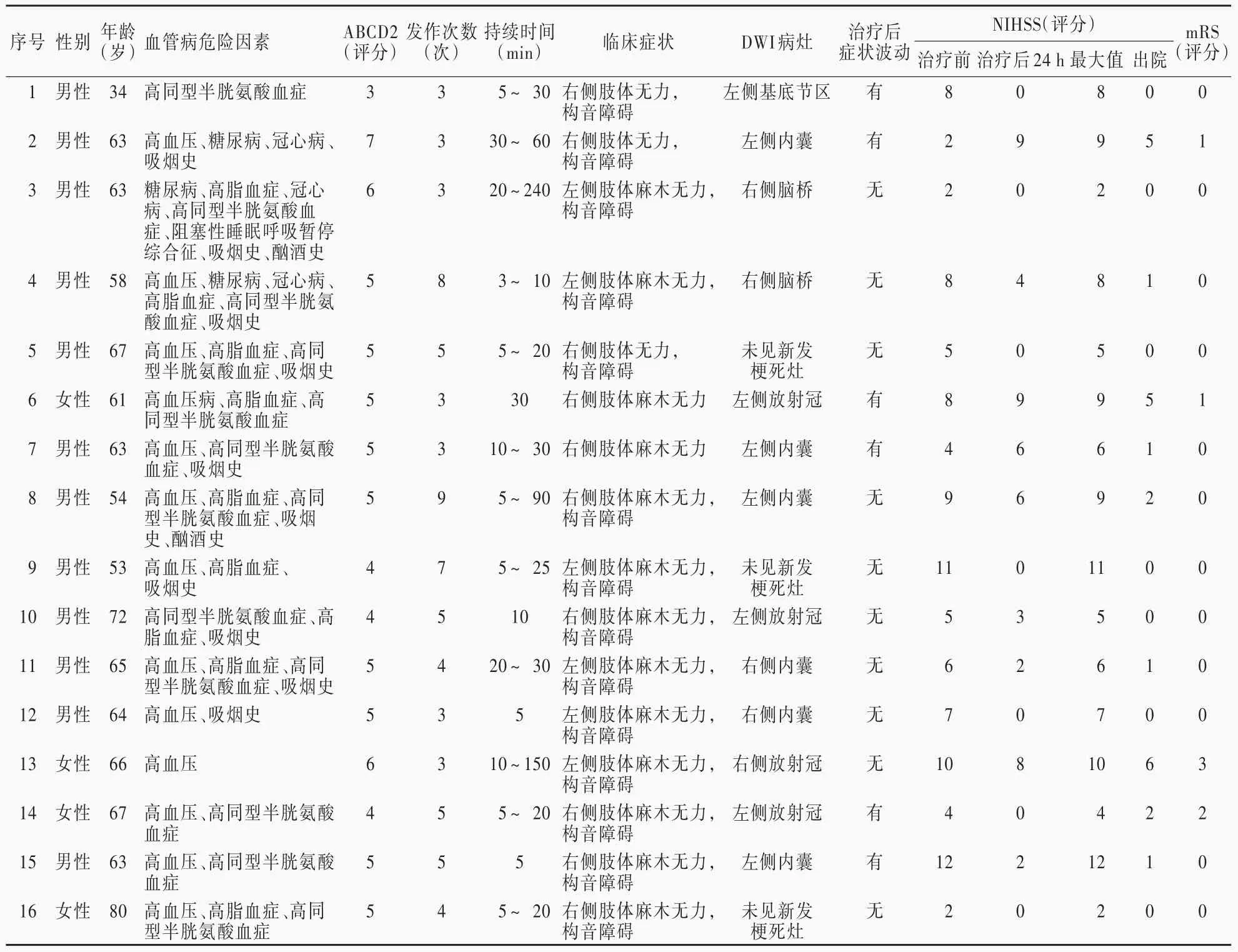

本组16 例患者既往罹患高血压13 例次、冠心病3 例次、2 型糖尿病3 例次、高脂血症9 例次、高同型半胱氨酸血症12 例次、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征(SAHS)1 例次,吸烟10 例次、酗酒2 例次。入院时ABCD2 评分3 ~7 分,中位值5.00(4.25,5.00)分,其中1 例ABCD2 评分3 分(低危组)、15 例ABCD2 评分≥4 分(中高危组)。临床主要表现为单纯运动障碍7 例(单侧肢体无力伴构音障碍),运动感觉障碍9 例(7 例单侧肢体麻木无力伴构音障碍、2 例单侧肢体麻木无力);入院前24 h 内发作次数3 ~9 次,中位值4(3,5)次;发作持续时间为3 ~240 min,中位值5.00(5.00,25.00)min,其 中≤30 min 65 次(89.04%,65/73)、31 ~60 min 为5 次(6.85%,5/73)、61 ~120 min 1 次(1.37%,1/73)、121 ~180 min 1 次(1.37%,1/73),181 ~240 min 为1 次(1.37%,1/73)。DWI 序列显示,13 例可见急性新发梗死灶,11 例新发病灶位于内囊和放射冠区为内囊预警综合征(图1),2 例新发病灶位于脑桥为脑桥预警综合征(图2),其中12 例病灶直径<15 mm,符合腔隙性梗死表现;3 例未见明显新发梗死灶,但可见陈旧性腔隙性梗死灶(图3)。CTA 或MRA 显示,14 例可见头颈部动脉粥样硬化斑块,但未见相关颅内外大动脉狭窄或闭塞;2 例未见明显的头颈部大动脉粥样硬化性改变。本组16 例卒中预警综合征患者的临床资料参见表1。

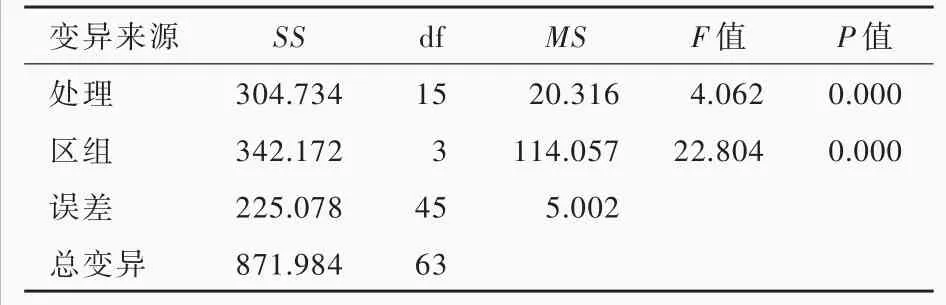

16 例患者溶栓后临床症状均有不同程度缓解,5 例(例3、例5、例9、例12、例16)完全缓解,临床症状完全消失(NIHSS 评分0 分)且未复发;1 例(例1)明显缓解,临床症状完全消失(NIHSS 评分0 分),而住院期间类似症状复发1 次但完全缓解;7 例部分缓解,其中5 例(例4、例8、例10、例11、例13)临床症状明显或部分缓解,但仍持续遗留部分神经功能障碍,未再出现症状波动加重,2 例(例14、例15)临床症状完全消失,而住院期间有类似症状复发且复发症状未完全消失,但复发后病情轻于治疗前;3 例(例2、例6、例7)症状波动加重,临床症状持续存在,较治疗前仅轻微缓解或不缓解,并于溶栓24 h 内出现原有症状再次加重且病情重于治疗前。无一例发生出血性转化。本组患者入院时NIHSS 评分2 ~12 分,平均(6.44±3.20)分;病程中最大评分为2 ~12 分,平均(7.06±2.98)分;溶栓后24 h 0 ~9 分,平均(3.06 ± 3.47)分;出院时0 ~6 分,平均为(1.50 ±2.03)分。4 个观察时间点NIHSS 评分差异具有统计学意义(均P=0.000),其中溶栓后24 h 和出院时NIHSS 评分低于入院时和病程中最大值(均P =0.000),而入院时与病程中最大值(P=0.433)、溶栓后24 h 与出院时NIHSS 评分(P=0.054)差异无统计学意义,表明急性期静脉溶栓联合后续经典抗血小板、调脂以及控制危险因素等治疗,神经功能明显改善(表2,3)。

本组患者随访至发病后3 个月,mRS 评分0 分12 例、1 分2 例、2 分1 例、3 分1 例,预后良好率(mRS评分<2 分)为87.50%(14/16)。随访期间所有患者均未出现脑卒中复发。

图1 例2 患者,男性,63 岁,临床诊断为内囊预警综合征。头部MRI 检查所见 1a 横断面DWI 显示,左侧内囊新发梗死灶(箭头所示) 1b 横断面FLAIR 成像显示,左侧内囊高信号病灶(箭头所示) 图2 例3 患者,男性,63 岁,临床诊断为脑桥预警综合征。头部MRI 检查所见 2a 横断面DWI 显示,脑桥偏右新发梗死灶(箭头所示) 2b 横断面FLAIR 成像显示,右侧脑桥高信号病灶(箭头所示) 图3 例16 患者,女性,80 岁,临床诊断为无新发责任病灶的卒中预警综合征。头部MRI 检查所见 3a 横断面DWI 未见新发梗死灶 3b 横断面FLAIR成像显示,左侧内囊陈旧性腔隙性梗死灶(箭头所示)Figure 1 Head MRI findings of a 63⁃year⁃old male patient with CWS (Case 2). Axial DWI showed a new infarction lesion in left internal capsule (arrow indicates, Panel 1a). Axial FLAIR showed hyperintensity infarction lesion in left internal capsule (arrow indicates, Panel 1b). Figure 2 Head MRI findings of a 63⁃year⁃old male patient with PWS (Case 3). Axial DWI showed a new infarction lesion in right pons (arrow indicates, Panel 2a). Axial FLAIR showed hyperintensity infarction lesion in right pons (arrow indicates, Panel 2b). Figure 3 Head MRI findings of a 80⁃year⁃old female patient with SWS without new lesion (Case 16). Axial DWI showed no new infarction lesion (Panel 3a). Axial FLAIR showed old lacunar infarction lesion in left internal capsule (arrow indicates, Panel 3b).

讨论

与缺血性卒中相同,卒中预警综合征的常见血管病危险因素包括高血压、冠心病、糖尿病、高脂血症、吸烟等,但血管评估(包括颈部血管超声、头颈部CTA 和MRA)常无法发现明确的动脉狭窄或闭塞性病变,心脏评估(包括动态心电图、心脏超声)仅排 除心源性栓子的可能[2,9⁃10]。Camps⁃Renom 等[11]的研究显示,约66.67%(28/42)的卒中预警综合征患者有明确的高血压病史,且入院时有高达80.95%(34/42)的患者合并高血压,显著高于其他常见血管病危险因素(高脂血症为33.33%、糖尿病为16.67%、缺血性心脏病为14.29%、周围血管病变为2.38%,吸烟史为30.95%、酗酒史为16.67%)。长期高血压可以引起颅内小动脉脂质透明样变性或微动脉粥样硬化,造成穿支动脉狭窄,导致其供血区缺血,故推测高血压是卒中预警综合征最常见的危险因素。本研究16 例患者既往有高血压13 例次、高同型半胱氨酸血症12 例次、高脂血症9 例次、冠心病3 例次、2 型糖 尿病3 例次,吸烟 史10 例次、酗酒史2 例次;CTA 或MRA 均未发现相关颅内外大动脉狭窄或闭塞;心电图未见房颤等心律失常,与文献报道相一致[2,9⁃11]。

卒中预警综合征的病因和发病机制迄今尚未完全阐明,由于其表现为反复刻板样、短暂性、局灶性神经功能缺损,且有进行性加重的趋势,故推测系病变区域局部小动脉或穿支动脉原位血栓形成所致[2,9,12]。高分辨力MRA 也发现 卒中预 警综合 征患者的穿支动脉起始部存在斑块[13⁃14]。因此,目前关于卒中预警综合征发病机制的常见假说主要包括小动脉或穿支动脉原位血栓性病变[14]、小动脉或穿支动脉血流动力学改变[15]。亦有学者提出血管痉挛、动脉⁃动脉栓塞、心源性栓塞、梗死灶周围去极化影响相邻运动感觉传导通路等可能的病理生理学机制[3]。本研究16 例患者中15 例存在进展至脑梗死的中高风险(ABCD2 评分≥4 分),CTA 或MRA显示14 例存在头颈部斑块,MRI 显示13 例出现急性新发梗死灶(其中12 例为腔隙性梗死),均符合小动脉或穿支动脉病变特点,亦提示动脉粥样硬化是其主要发病机制。

目前,卒中预警综合征的治疗方法多样,主要包括静脉溶栓、抗凝、抗血小板、扩容和血管内治疗等[16⁃17],同时还应对相关血管病危险因素进行长期调控,如降压、调脂、降糖和改善生活方式等,但不同治疗方法的效果尚无定论,尤其是静脉溶栓的疗效争议颇大。Muengtaweepongsa 等[18]报告11例脑桥预警综合征患者,均予抗血小板治疗,其中仅1 例急性期予rt⁃PA 静脉溶栓,但疗效欠佳,溶栓后仍反复刻板发作并最终进展为持续性偏瘫。Tassi 等[1]报告18 例卒中预警综合征患者,其中9 例予rt⁃PA 静脉溶栓,9 例予抗血小板治疗(氯吡格雷300 mg 负荷剂量,再75 mg/d 长期维持)和调脂治疗(阿托伐他汀80 mg/d),其结果显示,静脉溶栓组虽未发生出血性转化,但出院时NIHSS 评分为7 分(1 ~11 分),发病后3 个月预后良好(mRS 评分0 ~2)率约为33.33%(3/9);非静脉溶栓组出院时NIHSS 评分2.5 分(0 ~10 分),发病后3 个月预后良好率为55.56%(5/9),提示静脉溶栓组安全性较好,但疗效欠佳,但是由于该项研究未随机分组且未进行统计分析,故认为其结论有待进一步商榷。近年相关研究逐渐显示出rt⁃PA 静脉溶栓对卒中预警综合征有一定疗效。Vivanco⁃Hidalgo 等[19]采用rt⁃PA 静脉溶栓治疗4例内囊预警综合征患者,仅1 例溶栓后复发并进展为严重偏瘫(NIHSS 评分12 分);余3 例溶栓后完全缓解且随访期间未再复发,DWI 亦未见新发梗死灶。González Hernández 等[20]总 结rt⁃PA静脉溶栓治 疗22 例卒中预警综合征患者的临床资料(包括新报道3 例和既往文献报道19 例),18 例(81.82%)发病3 个月时预后良好(mRS 评分0 ~1分)、1 例mRS 评分为2 分、3 例mRS评分>2 分。Fuseya 等[21]报告1例内囊预警综合征患者,经抗凝、抗血小板、调脂治疗后仍进展为脑梗死,遂予以rt⁃PA 静脉溶栓,症状完全缓解且无其他并发症。He 等[17]的多中心研究纳入72 例内囊预警综合征患者,分为rt⁃PA 静脉溶栓组(27 例)和非静脉溶栓组(45 例),静脉溶栓组症状完全缓解率(37.04%,10/27)高于非静脉溶栓组(22.22%,10/45)、复发率(62.96%,17/27)低于非静脉溶栓组(77.78%,35/45),提示rt⁃PA 静脉溶栓是时间窗内治疗卒中预警综合征较有效的方法。本研究16 例卒中预警综合征患者均予以rt⁃PA 静脉溶栓,虽然MRI 证实13 例出现新发梗死灶,但就临床症状而言,治疗前所有患者均处于反复、频繁、刻板样发作,静脉溶栓后6 例完全缓解(5 例)或明显缓解(1 例),7 例症状虽未完全消失或复发波动但神经功能障碍部分缓解,3 例症状缓解不理想且有不同程度复发加重;溶栓后24 h和出院时NIHSS 评分低于入院时和病程中最大值,而入院时与病程中最大值、溶栓后24 h与出院时无明显差异,提示神经功能障碍明显缓解;无一例发生出血性转化;14 例长期预后良好、2 例预后不良,至随访终点均未发生脑卒中复发。表明急性期rt⁃PA 静脉溶栓对卒中预警综合征患者而言,不仅安全性良好,而且疗效较为明显。

表1 16 例卒中预警综合征患者的临床资料Table 1. Clinical data of 16 patients with SWS

表2 卒中预警综合征患者治疗前后NIHSS 评分的随机区组设计方差分析表Table 2. The ANOVA for randomized blocks design of NIHSS before and after treatment of 16 patients with SWS

表3 卒中预警综合征患者治疗前后NIHSS 评分的两两比较Table 3. Pairwise comparison of NIHSS before and after treatment of 16 patients with SWS

本研究尚存一定的局限性:(1)为单中心研究,样本量较小,存在一定的选择偏倚。(2)为回顾性研究,部分细节病历资料可能存在不可获取的情况,而且未设置对照组,相较于设计严谨的前瞻性、随机双盲试验,研究结论缺乏足够的说服力。尽管本研究存在上述缺陷,但目前国内外对卒中预警综合征的治疗、特别是rt⁃PA 静脉溶栓治疗的报道相对较少,且均为单中心、病例数较少的回顾性研究[1,17⁃22],因此笔者希望能够对临床有所助益,为临床研究和实践积累经验。

综上所述,卒中预警综合征是缺血性卒中的特殊类型,临床相对罕见,发作时多持续时间短暂且病情轻微,但是若无有效干预措施,发作频率增加,可进展为症状持续不能缓解的脑梗死,临床预后相对不良。尽管国内外对rt⁃PA 静脉溶栓治疗卒中预警综合征的效果尚无定论,但可预见该方法仍可能是较有前景的急性期干预手段,尚待更大样本量、更严谨设计的多中心随机对照试验加以验证。

利益冲突 无