旅游业与新型城镇化

赵磊 潘婷婷 方成 林爽

[摘 要]文章运用耦合协调度模型测算了中国30个省份2004—2014年旅游业与新型城镇化的耦合度与协调度。从耦合度分析来看,中国省级“旅游业-新型城镇化”系统耦合度普遍处于高位,表明省级“旅游业-新型城鎮化”系统处于高水平耦合阶段,旅游业与新型城镇化子系统之间达到良性共振耦合状态,并且呈现一致有序的结构互动关系。分别以2006年、2008年和2009年为分界点,中、西和东部地区省级“旅游业-新型城镇化”系统平均耦合度均呈现“先上升、后下降”趋势。从协调度分析来看,总体上,中国省级“旅游业-新型城镇化”系统协调度基本呈现一致增高趋势,并且省级“旅游业-新型城镇化”系统处于高度协调的耦合阶段,系统运行处于协调水平的上升区间。从地区层面看,东、中和西部地区省级“旅游业-新型城镇化”系统平均协调度变化趋势与全国整体基本一致,并且呈现东、中和西部阶梯递减特征。

[关键词]旅游业;新型城镇化;耦合度;协调度

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2020)01-0014-18

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2020.01.007

引言

历史地看,工业化与城镇化是中国经济持续增长的基本动力。在新兴古典经济学框架中,需求释放和供给强化是城镇化驱动经济增长的核心机制。城镇化发展需要产业支撑,产业结构变迁是城镇化发展的动力机制。在城镇化初级或中期阶段,工业化是驱动城镇化发展的原生因素,而更具“活力”的新兴服务业则是城镇化发展到高级阶段的结构动力,前者诱发城镇化规模,后者改善城镇化质量,产业结构的调整转型与城镇化发展的价值取向具备互动协调关系[1]。然而,从当前中国经济现状审视,尽管工业化对城镇化发展影响深远,但城镇化滞后于工业化,被认为是导致中国经济面临“四期叠加”的主要诱因。因此,如何破解上述困局,是中国经济适应新常态的关键之举。一个不争事实是,受到资源与环境双重约束,困扰城镇化质量改善的传统工业化道路愈发难以为继,无论是对城镇劳动市场的就业弹性,抑或是对城镇产业结构的优化重塑,传统僵化的产业发展路径不断受到挑战和质疑。在经济结构转型理论中,与“传统工业决定论”相比,以现代服务业为主体的第三产业在激发城镇经济集聚效应、优化城镇产业结构体系和拓展城镇空间消费功能等方面可以有效弥补“不完全城镇化”的诸多弊端[2]。

既然粗放式的城镇化发展模式已无法适应经济增长方式转变的内在要求,为了对传统城镇化进行全面校正,以内涵集约和“以人为本”为核心特征的中国特色新型城镇化成为未来推动中国经济高质量增长的重要途径,既能提升、改造和反哺传统工业,又能激发、创造和升级社会需求的现代服务业成为推进新型城镇化建设的新引擎。因此,深入第三产业内部,探索以现代服务业为核心的新型城镇化建设路径,尤其是发挥并实现服务业与新型城镇化之间协同发展具有重要意义[3]。

与此同时,旅游业占据服务业的主导地位,近年来,随着旅游需求规模爆发外溢,旅游供给改革深入推进,无论是旅游需求项的消费升级,或者是旅游产业链的纵向拓展,抑或是旅游关联度的跨界融合,旅游业引导的新型城镇化建设,不仅丰富了新型城镇化发展的建设路径,也为地区经济增长注入了产业活力[4]。根据旅游经济、社会学相关理论,现代旅游业作为一种推动产业转型、社会变迁和经济增长的内在动力,能够有效实现城镇空间结构重组、城镇功能转变和城镇质量提升[5]。事实上,新型城镇化建设能够创造旅游业发展所需供求条件,而旅游业发展可以满足新型城镇化建设的产业生态诉求,旅游业内在属性特征也与新型城镇化思想理念互为契合,所以对新型城镇化和旅游业互动协同进行研究,不仅具备学理基础,也对解释中国城镇化与工业化失衡谜题具有实践意义。据此,本文引入系统耦合协调度模型对中国旅游业与新型城镇化互动状态进行实证分析,有助于客观评估“旅游业-新型城镇化”系统的耦合协调程度,定量揭示旅游业子系统与新型城镇化子系统的双向作用态势,以反映两者的内在相互关系,从而为优化旅游业与新型城镇化的协调发展路径,尤其是促进旅游产业能级提升和拓宽新型城镇化建设思路提供参考依据。

1 文献综述

旅游业、城镇化及其相互关系一直是跨学科研究的典型议题。二战结束以后,为了满足社会对“愉悦、度假和退休”功能的膨胀需求,诸如美国佛罗里达、亚利桑那、加利福尼亚和拉斯维加斯等旅游资源禀赋程度较高的城市旅游业逐渐兴起,并成为城市更新演变的一种特殊表现形态。Mullins在对澳大利亚的黄金海岸(Gold Coast)和阳光海岸(Sunshine Coast)研究中所提出的旅游城镇化(tourism urbanization)概念,首次对旅游业和城镇化关系进行了理论刻画[6]。西方学者主要基于消费社会学视角对旅游城镇化内涵予以理论阐述,认为城镇旅游业的兴起与社会所处时代背景密切相关,旅游城镇化起源于20世纪初福特主义时期(Fordism)的高工资和大众消费,成熟于20世纪70年代,即后福特主义(Postfordism)时期大众享乐消费的兴起,是一种后现代化城市(Postmodernity)形态。20世纪60年代后,西方社会开始由工业文明转向后工业文明,随之后福特主义生产方式开始取代福特主义,社会消费需求随之由被动适应转向创造激发,并将现代消费推演到一个全新阶段,社会消费的物质性弱化,而文化和社会象征性增强[7]。后现代城镇的出现和后现代消费观的兴起,使得城镇既是“消费工具”,又是“消费对象”,旅游城镇化成为以后现代化的城镇形式为代表的新型城镇化最直接的表达形式[8]。Mullins认为旅游城镇化的形成机制主要表现在:旅游业可以引起城镇人口规模扩大、城镇产业结构调整和城镇阶级结构变动,尤其是现代服务业方兴未艾和小资产阶级凸显成为旅游业影响城镇化的主要标志[9]。

直到20世纪80年代,关于城市与旅游关系的学术文献仍非常有限[10]。而恰在此时期,随着后工业时代来临,城镇内旅游活动开始活跃,诸如有些类似英国Bradford这样的传统工业化城镇,却正在向旅游中心转型,甚至演化为几乎全国每个城市都在标榜其拥有至少一处最具吸引力的旅游资源[11],同时城市旅游开始进入城市学和旅游学研究视野,并被视为一个“独特的现象和研究领域” [12]。旅游业的“城市性”(urbanicity)和城市的“现代性”(modernity)为旅游业与城镇共生发展提供了优越条件。对于前者,城镇物质环境中便捷交通网络、共享服务设施和多样产品形态共存为“旅游功能”嵌入奠定了基本前提,而论及后者,城镇物质环境中“未来、风险和文化”交织为“旅游功能”强化创造了深化条件[13]。

国内对旅游业与城镇化关系的早期研究主要停留在理论研究层面,普遍认为旅游业作为城镇化发展的驱动力,可以引导人口、资本和物质等生产要素向城镇地区集聚[14-15]。陆林和葛敬炳[16]对Mullins[17]和Gladstone[18]的经典文献予以对比研究,认为旅游作为现代享乐消费的重要组成部分,其所引起的城镇化过程是一种新的城镇化发展模式。朱竑等指出旅游城镇化不仅是旅游业促进城镇发展的一种简单结果,而是一种旅游业与城镇化互促发展的动态趋势和演变过程[19]。同时,城镇化质量不仅对旅游经济发展具有显著促进作用,而且能够提升旅游产业效率[20-21]。

城镇化质量提升是新型城镇化建设的必要条件。现代旅游业作为新兴服务业,在吸引城镇资产投资[22]、创造城镇人口就业[23]、转变城镇生活方 式[24])和改善城镇基础设施[25]等方面对改善城镇化质量具有积极影响,是驱动新型城镇化发展的合意产业选项[26]。李志飞和曹珍珠认为旅游引导的就地城镇化是新型城镇化发展的重要形式,也是实现以人为核心的新型城镇化的必然选择[27]。因此,围绕旅游业与新型城镇化协调发展的文献相继涌现,包括张春燕[28]、彭邦文等[29]、武传表和于佳[30]、唐睿等[31]和唐鸿等[25]分别对湖北、云南、大连、辽宁和张家界的研究。

当然,旅游业与城镇化之间不仅存在良性互动关系[32],也隐含潜在消极影响[25]。徐红罡认为旅游业与城镇化之间既相互促进,又相互制约,在旅游城镇化过程也会存在负面机制,例如,如果旅游接待建设超前于需求规模扩张将会导致“过度城镇化”,而快速城镇化也将会导致环境质量恶化和生态景观破坏,从而对旅游业发展产生负面影响[33]。

纵观已有文獻,学术界对旅游业与城镇化关系的理论探讨,以及单项因果效应的定量研究日臻成熟,为深入理解上述关系奠定了文献基础,而随着传统城镇化亟须转型,城镇化发展进入关键时期,旅游业与新型城镇化关系顺及成为学术关切热点,尤其是对可以表征两者互动关联与协同发展的系统耦合协调度的研究近期受到青睐,但囿于研究对象的截面性和静态性,以及系统指标的缺失性,严重束缚了对中国旅游业与新型城镇化关系认识的客观性,所以本文拟以省级单元为研究对象,对2004—2014年中国旅游业与新型城镇化关系进行系统耦合协调度评价,以期拓宽对以上关系的认识视域,并为保持稳定的“旅游业-新型城镇化”系统运行提供更具客观的决策信息。另外,本文首次基于新型城镇化视角对“城”“旅”耦合协调发展进行实证分析,不仅丰富了旅游经济学研究体系,也有力拓展了产城融合方面的研究内容。

2 理论分析

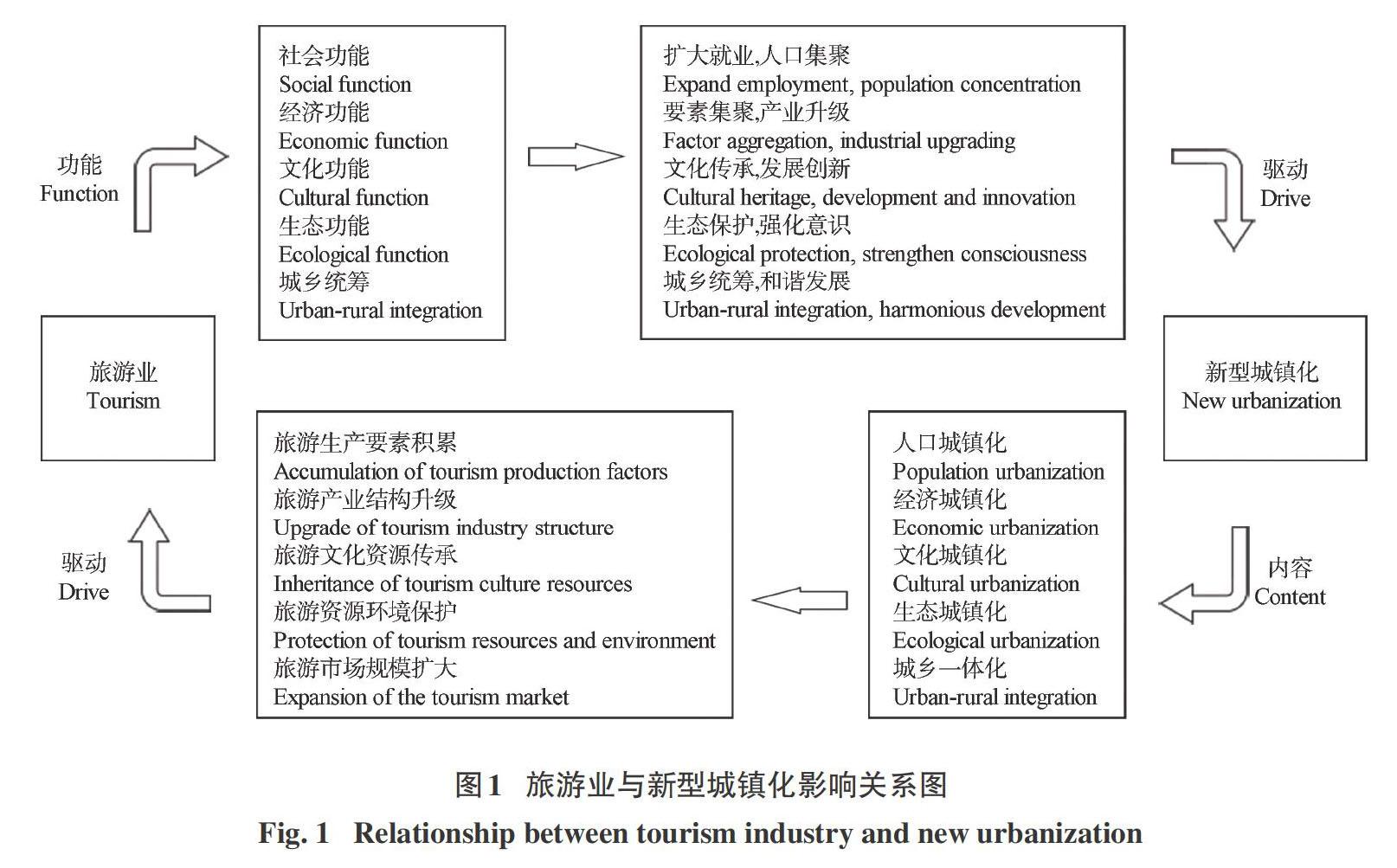

中国经济进入新常态,如何实现“产”“城”融合,是破解城镇化质量治理困境的直接举措,也是寻求经济转换动能、结构调整优化和预期政策调控的可行方略。长期以来,在旅游活动中出现“旅游城镇化”与“城镇旅游化”的社会经济现象,“城镇”作为“旅游”的对象载体,“旅游”表达“城镇”的衍生功能,“城”“旅”融合条件具备,端倪早露,关键在于如何实现寓旅于城,以城促旅的耦合协调发展。与既有关于旅游业与传统城镇化关系的解释理论相异,本文主要立足于新型城镇化所涉“新型”内涵(以人为本、产业互动、结构合意、城乡统筹、文化复兴……),梳理并阐述旅游业与新型城镇化互促关系的理论机理。具言之,本文主要从就业消费、产业升级、空间优化、城乡统筹和文化活化5个方面重点解析旅游业与新型城镇化互动协调的关系原理。

2.1 人口就业与消费效应

旅游业历来被视为劳动密集型行业,具有较强的就业属性。另外,随着中国旅游业向资本密集型跃迁,资本积累逐渐替代初级观光成为驱动旅游业发展的主要源泉,资本深化推动旅游业产生技术进步,但现阶段中国旅游业出现“资本替代劳动的路径偏差”概率尚低,原因在于,中国旅游业正处于转型初级阶段,并且旅游业技术创新强度微弱,但却可以吸引较高质量的人力资本,从而可以增强旅游就业的增量效应。随着旅游就业规模的稳定和就业质量的提升,来自正规和非正规旅游就业岗位所创造的收入进而又会转化为就业人口的消费支出,以改善其生活福祉,从而不仅有利于原住居民就地城镇化,而且是对产城融合的恰当诠释。新型城镇化强调“以人为本”,在人口城镇化基础上,重点解决“不完全城镇化”所忽视的就业问题,通过优化就业结构体系,除了继续保持新型工业部门所产生的就业效应之外,积极拓宽现代服务业部门就业渠道,从而会深度激发城镇人口的消费潜力。为了匹配不断升级的城镇消费需求,尤其是满足城镇发展不断出现的“消费休闲化”和“休闲消费化”趋势,城镇空间愈发强化的休闲功能为现代旅游业孕育了发展条件。

2.2 产业转型与升级效应

作为新兴服务业,现代旅游业凭借需求关联与产业融合效应,通过拓宽旅游市场范围而获取显著的规模报酬递增优势,不仅会吸引城镇生产要素向旅游业转移流动,而由此所产生的要素配置效应所引起的经济结构服务化倾向愈发深远,同时,旅游市场范围的不断扩大又会促使泛旅游行业内实现专业化分工与生产,进而共同作用地区产业结构发生变革,不仅推动产业结构转型,也可丰富产业结构体系,并与新型城镇化所推崇的内涵集约生产理念相互契合。新型城镇化重视产城融合与互动,避免“产”与“城”相互割裂,新型城镇化的“人本导向”赋予了“产”更具多样化的内涵,工业化所主导的产业结构是导致“产”“城”脱节的主要诱因,而更具活力和功能差异化的城镇服务业不仅可以提高在“城”中“人”的效用水平,也可以为在城镇中的“外人”——游客创造多元化的消费体验元素和精神愉悦空间。

2.3 空间布局与优化效应

旅游业所引发的产业结构转型的空间重塑与分工性,以及劳动要素的空间流动与集聚性会在一定程度上对城镇地域空间结构产生间接影响。另外,以匹配游客的多样式、细分化和体验性需求偏好为导向,基于规模经济和外部性驱动机制,旅游业在地理空间开始集中,并通过集聚力吸引地域邻近生产要素在局域空间范围内向旅游业集聚中心流动,在空间集聚中心循环累积到一定阈值以后,由于劳动要素价格上涨、综合交易成本增加和规模经济效应下降等原因,由旅游业产业关联和融合所形成的广义旅游业集聚中心所形成的辐射力开始对空间邻近地区产生扩散效应,从而又会市场化地配置空间邻近地区关联性产业布局与结构优化,旅游业集聚在一定空间范围内在市场化正反馈机制作用下所形成的集聚与辐射效应,通过影响城镇产业结构配置和等级规模,而优化城镇空间分布的空间结构。新型城镇化以内涵集约的生产理念来替代传统城镇化无序粗放的要素利用方式,尤其是通过优化城镇空间规模体系来实现产业结构配置的空间合理化,从而降低生产要素在产业间的流动成本,并可诱发新的产业空间需求,为产业集聚创造前提条件,而随着旅游需求刺激旅游供给深化改革,旅游业产业链不断向纵向延伸和横向拓展,新型城镇化所创造的产业空间需求与旅游业集聚所形成的产业空间结构随即互动关联。

2.4 城乡发展与统筹效应

作为基本生产要素,拥有优越的旅游禀赋资源是发展旅游业的前提条件,而大部分优质旅游资源主要集中在乡村地区,所以乡村旅游经济活动对地区经济增长的作用不言而喻。旅游业不仅可以有效挖掘和释放乡村自然资源的物质经济价值和社会文化价值,而且可以充分带动剩余劳动力和乡村弱势群体实现旅游就业,从而有效拓宽乡村家庭生计来源,并改善收入状况。另外,来自城镇发达地区的旅游客源市场用以购买旅游商品或服务所发生的旅游消费支出不仅可以转化为乡村地区直接旅游收入,并且还可通过多种传导渠道和动态效应对乡村经济体系产生积极作用,并增加乡村地区间接旅游收入。事实上,由于旅游流具有典型的空间移动性,所以旅游经济活动并非在城镇和农村之间绝对静止发生,而是对地区经济增长具有正向空间溢出作用,即使游客在城镇地区发生旅游消费行为,但其消费旅游产品的供应链组合元素和旅游服务的提供者很大部分则来源于乡村,在城镇地区进行的旅游经济活动对乡村经济发展具有溢出效应,所以旅游业可以有效实现城乡互动,并在一定程度上缩减城乡差距。传统城镇化是导致城乡二元分割的根本原因,直接表现为乡村生产效率低下与城镇生产成本趋高,而新型城镇化要求打破行政壁垒,实现城乡统筹一体化,乡村生产要素活跃、城镇公共需求释放和城乡共生机制创立推动城乡发展竞争力同步提升,所以旅游业与新型城镇化在城乡发展与统筹方面存在耦合性。

2.5 文化传承与活化效应

文化统领旅游,旅游承载文化,文化与旅游深度融合,不仅可以挖掘文化内涵,传承地方个性,也能够增强旅游创新,丰富旅游产品。旅游业以彰显城镇独特内涵的地方性文化元素为核心吸引物,通过设计、配套与包装,既能够拓展游客消费体验空间,亦可以传播城镇特色地域文化,从而有利于城镇特色培育、个性强化和品质改善,对构建城镇目的地形象和提升城镇品牌资产价值具有特殊意义。传统城镇化因缺乏特色,忽视品质,重于建设,轻视内涵,直接导致城镇“摊大饼”式扩张,造成“千城一面”,而新型城镇化建设要求走人本化、生态化和品质化的特色城镇化道路,坚决摒弃城镇形象趋同、城镇个性抹杀和城镇竞争同质的僵化思维,转而以活化城镇历史遗产、塑造城镇文化精神和增强城镇品牌意识为核心导向。功能互补、文化多元和品质凸显的城镇体系格局能够创造差异化旅游核心吸引物,而旅游业对城镇文化的识别、传承和记忆则可成为城镇演替更新的重要途径。

综合以上理论逻辑框架,本文将旅游业与新型城镇化的动态关系描述如图1所示。

3 研究方法与数据

3.1 耦合度模型

耦合度模型的建立,首先要确立功效函数来测算功效系数以消除指标量纲差异。设[Xij(j=][1, 2, …, n)]为第[i]子系统的第[j]项指标。[αij]和[βij]表示系统指标的高、低极值。[xij]表示子系统[i]指标[j]的标准化功效系数,反映[Xij]对子系统的功效贡献,表示指标距离目标的满意程度,[xij∈[0, 1]]。

功效系数测算:

旅游业与新型城镇化子系统指标序参量对“旅游业-新型城镇化”系统的“总贡献”,反映指标序参量对子系统功效的综合考量,即综合序参量,可通过线性加权法获得[34]。为定量分析旅游业与新型城镇化子系统间耦合关联效应,参照物理学中关于容量耦合系数模型,得到“旅游业-新型城镇化”系统耦合度模型:

式(2)中,[C]为系统耦合度,且[C∈[0,1]];[Uk]为子系统功效或综合序参量,[k]为子系统个数;[xij]为指标序参量[j]对子系统i的功效,[ωij]为指标序参量[j]的权重。

为避免权重确定过程中的主观因素影响,选择改进熵值法对系统指标进行赋权,设有[m]个评价对象,[n]个评价指标,[Xij]为第[i]个评价对象的第[j]个指标属性值。基本计算步骤如下:

耦合度由子系统综合序参量所决定,表征旅游业与新型城镇化子系统相互作用与影响的紧密程度。当[C=0]时,表示耦合度极低,子系统之间处于无关状态,系统无序发展;[C=1]时,表示耦合度极高,子系统之间紧密配合,系统有序运动。采用中值分段法,当[C∈(0, 0.3]]时,系统处于低水平耦合阶段;当[C∈(0.3, 0.5]]时,系统处于颉颃磨合阶段;当[C∈(0.5, 0.8]]时,系统处于良性耦合阶段;[C∈(0.8, 1]]时,系统处于高水平耦合阶段。

3.2 协调度模型

耦合是一个截面概念,考察在特定时期子系统间相互配合程度;发展是一个时序过程,反映子系统间协同演进的历时趋势。协调度是耦合与发展的综合,既能揭示旅游业与新型城镇化子系统的耦合程度,又可体现子系统的发展水平。虽然旅游业与新型城镇化内部构成有所差异,但两者存在耦合的学理基础和实践可能。理论上,旅游业的功能变化均会存在与之耦合的新型城镇化建设形态。然而,由于旅游业与新型城镇化子系统并非孤立、静态和线性运动,而是具有交错、动态和非均衡特性,单纯依据耦合度难以衡量“旅游业-新型城镇化”系统整体协调状况,而协调度则可以反映系统的协同发展程度,即可以在耦合基础上反映在不同旅游业发展水平和新型城鎮化进程态势下的耦合差异。如果旅游业与新型城镇化子系统相互协调,则可有效利用二者之间耦合共振作用以实现同步快速发展。为评判旅游业与新型城镇化子系统在不同演进阶段下交错耦合的协调程度,需进一步构造“旅游业-新型城镇化”协调度模型:

式(6)中,[D]为协调度,T为“旅游业-新型城镇化”的综合协调指数,反映旅游业与新型城镇化的整体发展水平或协同效应;A和B为待定参数,表示子系统在整体系统运行中的重要程度,按照研究惯例,可将旅游业与新型城镇化子系统视为同等重要,取[A=B=0.5]。采用中值分段法[3],当[D∈(0, 0.3]]时,系统处于低度协调的耦合阶段;当[D∈(0.3, 0.5]]时,系统处于中度协调的耦合阶段;当[D∈(0.5, 0.8]]时,系统处于高度协调的耦合阶段;当[D∈(0.8, 1]]时,系统处于极度协调的耦合阶段。

根据“协调度”定义,图2展示出耦合度、发展度与协调度之间的关系。根据无差异曲线构造“发展线([I])”,而45度线表示耦合度最优([S=1]),并呈两侧对称递减。图中,[E]点与[F]点有相同发展度,但耦合度不同,[E]点优于[F]点;[E]点与[G]点有相同耦合度,但发展度不同,[G]点优于[E]点,所以判定[G]点的协调度最高。

耦合协调度模型最初主要被应用于自然科学领域,但随着研究问题的日渐复杂,开始被逐渐引入社会科学领域,诸如对“制造业-生产业服务业”系统[35]、“城镇化-服务业集聚”系统[3]、“金融体系-产业结构”系统[36]和“创新能力-经济发展”系统[37]等领域研究。近年来,该模型也相继被用于旅游学研究范畴,研究对象包括“旅游业-生态环境”系统[38]、“旅游业-城镇化”系统[39]和“旅游业-区域发展”系统[40]。

3.3 评价指标体系

基于旅游业与新型城镇化概念内涵与复杂特征,学术界基本认同单一指标模式无法涵盖旅游业与新型城镇化的综合发展属性,旅游业是一个囊括企业经营、就业创造和市场拓展等方面的综合性产业,而新型城镇化是一个涉及人口、经济、社会和环境等方面的复杂系统,所以按照系统性、科学性、层次性和获得性的原则,并在分别参考既有关于旅游业竞争力[41-42]和新型城镇化评价框架基础上[43-44],本文构建了同时包含旅游业与新型城镇化子系统的综合评价指标体系(表1)。旅游业子系统包括产业规模、行业结构和发展潜力构成的3个一级指标及其下设的29个二级指标,主要反映旅游业发展规模与质量。新型城镇化子系统包括人口城镇化、经济城镇化、空间城镇化、社会包容性、环境治理力、城鄉统筹度和生态集约化构成的7个一级指标及其下设的29个二级指标,人口城镇化、经济城镇化和空间城镇化是对传统城镇化发展评价内容的客观肯定,而社会包容度、环境友好化、城乡统筹度和生态集约性是对新型城镇化中“以人为本”式内涵发展的集中体现。

3.4 数据来源

本文对中国30个省级单元(不含西藏和港澳台)2004—2014年旅游业与新型城镇化的耦合协调关系进行实证研究。旅游业子系统指标原始数据分别来源于2005—2016年《中国旅游年鉴》《中国旅游统计年鉴(副本)》与中经网统计数据库。新型城镇化子系统指标原始数据分别来源于2005—2016年《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》和《中国科技统计年鉴》,以及省级统计年鉴和中国与社会发展统计数据库。

4 实证分析

4.1 系统综合功效指数

在基于改进熵值法测算指标序参量权重基础上,本文将TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution)方法与灰色关联理论相结合,通过联合欧氏距离与灰色关联度计算出灰色关联相对贴近度,以此揭示系统现实状态与理想状态的贴近程度,从而能够客观测度旅游业与新型城镇化子系统综合功效指数,进而科学评价旅游业与新型城镇化综合发展水平。据表2所列,从整体来看,中国省级旅游业子系统综合功效指数大致呈现波动上升趋势,旅游业作为无边界的敏感性产业,极易受到内外因素的约束干扰,诸如经济、政治和环境等条件的变化均会对旅游业发展施加相应作用。样本期内,受到“非典”“金融危机”与“结构转型”等因素的影响,旅游业综合发展水平具备典型的交替变化特征。2004年省级旅游业子系统综合功效指数均值为0.4016,2014年均值为0.4285,增长幅度为6.7%,说明省级旅游业平均综合发展水平在评价期始末展现出增高态势。以2014年为例,广东、江苏和浙江省级旅游业子系统综合功效指数最高为0.6754、0.6197和0.6041,而吉林、宁夏和青海最低为0.2994、0.2852和0.2503;在2004—2014年,广东、北京和江苏省级旅游业子系统平均综合功效指数最高为0.6913、0.608和0.5955,而宁夏、甘肃和青海最低为0.287、0.2806和0.2462;在2004—2014年,福建、山东和内蒙古省级旅游业子系统平均综合功效指数增幅最高为2.5%、2.1%和1.83%,北京、河南和四川最低为-1.07%、-0.97%和-0.91%,以上分析说明中国旅游业综合发展水平存在显著的省级个体性。

中国旅游业综合发展水平的省级差异性同时也决定了其必然也会具备地区差异特征。根据国家统计局三大经济带划分标准,将全国划分为东、中和西部三大地区。在2004—2014年,东部地区省级旅游业子系统平均综合功效指数最高为0.5147,最低为0.481;中部地区最高为0.3907,最低为0.3458;西部地区最高为0.3726,最低为0.3484,东部地区省级旅游业平均综合发展水平要显著高于中、西部地区,而除2005年以外,中部地区省级旅游业平均综合发展水平略高于西部地区,总体而言,中国旅游业省级平均综合发展水平具备典型的东、中和西部阶梯递减规律。

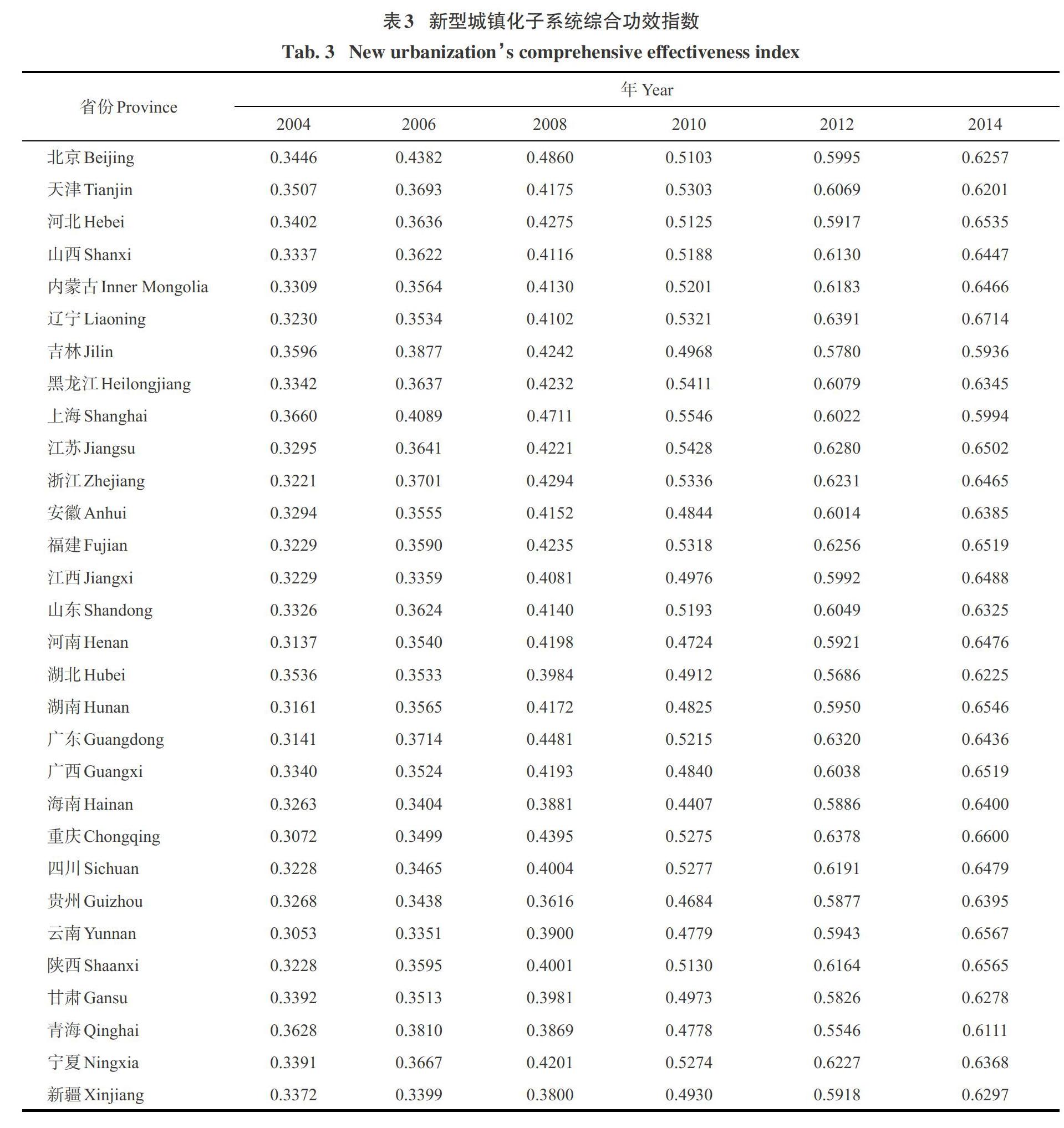

据表3所示,省级新型城镇化子系统综合功效指数基本呈现一致攀升趋势,说明省级新型城镇化综合发展水平趋于上升态势,各地出台和推行的差异性新型城镇化政策实践效果显著。2004年全国省级新型城镇化子系统平均综合功效指数为0.3321,2014年为0.6395,增长幅度为92.5%,直接反映出省级新型城镇化平均综合发展水平在评价期始末整体进程速度加快。以2014年为例,辽宁、云南和陕西省级新型城镇化子系统综合功效指数最高为0.6714、0.6567和0.6565,而青海、上海和吉林最低为0.6111、0.5994和0.5936;在2004—2014年,北京、上海和广东省级新型城镇化子系统平均综合功效指数最高为0.5045、0.5029和0.4912,而云南、贵州和海南最低为0.4587、0.4553和0.4551;在2004—2014年,云南、重庆和辽宁省级新型城镇化子系统平均综合功效指数增幅最高为8.04%、8.04%和7.7%,而青海、吉林和上海最低为5.52%、5.23%和5.22%。值得注意的是,从评价期始末省级新型城镇化子系统综合功效指数变化来看,有11个省级单元新型城镇化综合发展水平增幅超过100%,其中,云南、重庆和湖南上升速度最快,分别达到115%、115%和107%,而青海上升速度最慢,但也达到68%。上述结果表明,中国整体省级新型城镇化综合发展水平表现出强劲上升势头,尽管传统经济发达省份新型城镇化平均综合发展水平仍然处于较高层次,但随着城镇化改革进入“深水区”,制度创新所遇“暗礁”密布,由此会阻碍城镇化质量推进步伐,另由于部分省份具有生态比较、政策倾斜和人均指标优势,故而新型城镇化综合发展水平推进速度较快。

从省级新型城镇化子系统平均综合功效指数地区差异来看,除2014年以外,东部地区省级新型城镇化平均综合发展水平在评价期始末均高于中、西部地区。在2004—2009年,西部地区平均综合功效指数低于中部地区,但在2010—2014年,却已出现反转,甚至在2014年,竟高于东部地区。进入“十二五”规划,西部省级新型城镇化平均综合发展水平快速提升。究其因,一方面,既然新型城镇化内涵特别凸显“人”的城镇化,所以评价指标体系的构建着重弱化总量意义,转而采用人均指标或相对指标,并在国家兼顾公平的战略倾斜下,西部地区省份依靠后发优势,城镇作为经济和社会发展的载体增长极作用日益突出;另一方面,虽然中、东部地区省级新型城镇化建设基础相对较好,但在从规模数量向内涵质量转变过程中,城镇化的“新型”战略推进所面临的结构性改革阻力和制度性创新约束相对更强。

4.2 耦合度分析

据表4所示,在评价期内,中国省级“旅游业-新型城镇化”系统耦合度普遍处于高位,并且[C∈(0.9, 1]],表明省级“旅游业-新型城镇化”系统处于高水平耦合阶段,旅游业与新型城镇化子系统之间达到良性共振耦合状态,并且呈现一致有序的结构互动关系。虽然旅游业与新型城镇化在内部构成、功能导向和发展速度等方面存在一定差异,但由于在理论内涵、价值目标和社会意义等方面具备契合条件,所以耦合度分析结果也发现,中国省级旅游业与新型城镇化子系统在整体上确实保持了紧密联动的耦合关系,并且意味着旅游业与新型城镇化之间呈现较强的影响关系和较高的互动强度。旅游业作为新型城镇化的有效产业支撑,以游憩、休闲或旅游为导向的城镇化建设模式是多途径探索新型城镇化的有益尝试,而新型城镇化发展所体现的生态环境质量、社会统筹和谐和先进生活方式等理念也为旅游业发展创造了必要条件和机遇。所以对旅游业或新型城镇化子系统演变过程的理论建构与实践取向都需将另一子系統的作用因素纳入其中。除此以外,据表观察,省级“旅游业-新型城镇化”系统耦合度也呈现不同程度和方式的交替变化特征,原因在于中国旅游业发展正由观光旅游向休闲度假转变,而城镇化改革也恰处于“破旧立新”阶段,再加之省份经济结构的复杂性和差异化,转型期的适配性调整决定了系统耦合度的波动现象。

从省级层面看,在2004—2014年,湖南、湖北和上海“旅游业-新型城镇化”系统平均耦合度最高为0.9956、0.9954和0.9941,而甘肃、宁夏和青海最低为0.9668、0.9629和0.9498,说明前三省份旅游业与新型城镇化子系统在评价期内平均耦合程度基本接近理想状态,“旅游业-新型城镇化”系统趋向于形成一种新的有序结构,西部地区经济欠发达省份系统平均耦合程度相对略低。需要指出的是,部分省份在相应年份省级“旅游业-新型城镇化”系统耦合度达到最优状态,具体样本分布为:山西、江西(2004年);安徽、重庆和陕西(2005年);安徽、海南和陕西(2006年);福建、湖南(2007年);河南、湖北(2008年);上海、四川(2009年);上海(2010年);山东(2011年);北京(2012年);江苏(2013年)。另外,2004年全国省级“旅游业-新型城镇化”系统平均耦合度为0.9874、2014年为0.9707,以2008年为分界点,在2004—2008年,全国省级系统平均耦合度呈上升趋势,但在2009—2014年,则开始出现下降态势,而事实上,在2004—2008年,全国省级旅游业与新型城镇化子系统平均综合功效指数增幅分别为0.99%和5.77%,在2009—2014年,增幅分别变为0.46%和7.57%,在以上两个时间段,省级旅游业与新型城镇化子系统平均综合功效变化幅度的增减是主要诱因。

从地区层面看,如图3所示,分别以2006年、2008年和2009年为分界点,中、西和东部地区省级“旅游业-新型城镇化”系统平均耦合度均呈现“先上升、后下降”趋势。从系统耦合度分解意义上理解,在2004—2009年,东部地区省级新型城镇化子系统综合功效指数低于旅游业子系统综合功效指数,但在2009—2014年,后者则开始超越前者,表明在2009年之前,东部地区省份新型城镇化进程相对缓慢,其作为旅游业发展的载体功能较弱,并未满足旅游业发展所需的供求条件和空间诉求,但在2009年之后,旅游业规模扩张放缓,其对新型城镇化发展的支撑作用相对弱化,无法契合新型城镇化兼具规模和质量提升的综合需要。中、西部地区亦复如是。

另外,在2007年与2008年之前,中、西部地区省级“旅游业-新型城镇化”系统平均耦合度分别高于东部地区,而在此之后,后者已超越前两者,并保持一段相对稳定的状态,但前两者则表现出较为剧烈地下降变化。这是因为在2004—2007年,东部地区省级新型城镇化与旅游业子系统综合功效指数差距要大于中、西部地区,并且指数差距显著缩小;而在2009—2014年,中、西部地区省级新型城镇化与旅游业子系统综合功效指数差距则开始大于东部地区,指数差距却是显著变大,以上子系统综合功效指数差距对比与变化充分揭示了省级“旅游业-新型城镇化”系统平均耦合度变化趋势的区级差异。

从更深层次上理解,相比中、西部地区,东部地区省份在经济发展水平、交通基础设施、资源禀赋条件和市场活跃程度等方面优势明显,所以东部地区省份旅游业无论是初始条件,抑或是内在动力,均要强于中、西部地区。但不可忽视的是,在评价前期阶段,东部地区传统城镇化演进路径根深蒂固,要素扭曲、结构失衡、制度壁垒和环境恶化等负面因素致使城镇化发展模式转型成本居高,城镇化质量改善效率受到抑制,从而在一定程度上阻滞了新型城镇化进程。然而,进入评价后期阶段,随着城镇化改革的“新型红利”不断释放外溢,新型城镇化战略深入贯彻,结构优化、城乡统筹、产城融合和生态治理等积极信息传导至旅游业,从而强化了旅游业与新型城镇化子系统之间互动效率,但由于路径转型、汇率升值和贸易保护等因素对旅游业造成一定冲击,所以致使系统耦合度在高位保持微小地减弱变化。

据图3所示,以2008年为分界点,在评价前期阶段,中、西部地区省份以传统农业主导、工业成长乏力和三产发展滞后为特征的产业结构体系,使得城镇所承担区域经济增长的载体作用较为薄弱。但由于具备生态资源后发优势,再加之城镇化率相对较低,并在充分吸收发达地区城镇化质量提升经验基础上,新型城镇化发展拥有良好的初始条件,同时初级观光要素驱动旅游业迅速发展,转而被赋予促进经济增长的重要职能,所以省级旅游业与新型城镇化子系统综合功效指数差距相对较小,但此阶段所形成的中、西部地区省级“旅游业-新型城镇化”系统耦合度实际上是以短期牺牲旅游业与新型城镇化发展水平为代价。在评价后期阶段,随着观光旅游产品吸引力日益衰减,旅游业驱动模式转型困难,使得综合发展水平提升缓慢,但新型城镇化凭借对传统城镇化发展路径的纠错能力,正在成为经济社会发展的强大引擎,旅游业与新型城镇化发展水平不断扩大的相对差异导致两者互动影响开始弱化,系统耦合愈发失衡。

4.3 協调度分析

据表5所示,总体上看,中国省级“旅游业-新型城镇化”系统协调度基本呈现一致增高趋势,2004年系统平均协调度为0.5998,2014年升至0.7193,平均增幅为1.84%,并且[D∈(0.5, 0.8]],表明省级“旅游业-新型城镇化”系统处于高度协调的耦合阶段,系统运行处于协调水平的上升区间。“旅游业-新型城镇化”系统协调度是同时反映旅游业与新型城镇化子系统发展度与耦合度的综合指标,其变化特征透露,随着省级旅游业与新型城镇化综合发展水平逐渐提升,两者能够在相对较高水平上实现耦合协调作用。由系统协调度与耦合度变化对比可知,在2008年之前,协调度变化规律与耦合度大致趋同,但在2008年之后,则与耦合度反向变化,并与发展度变化基本保持一致。这说明旅游业与新型城镇化综合发展水平对系统协调度的影响相对较强,尽管评价后期阶段,系统耦合度出现下滑,但子系统发展度的强势上升态势,削弱了因耦合度下降对系统协调度所产生的解构风险,由此警示倘若进一步拓展系统协调度提升空间,应当充分重视对子系统耦合关系的弥合改善。

从省级层面看,在2004—2014年,广东、北京和江苏“旅游业-新型城镇化”系统平均协调度最高为0.7595、0.7416和0.7308,而宁夏、甘肃和青海最低为0.608、0.5984和0.5795,由此可见,“旅游业-新型城镇化”系统协调度的省级差异程度要强于系统耦合度,发达省份旅游业与新型城镇化在不同发展阶段,能够相对较好地处理两者之间的互促关系,而落后省份尽管旅游业与新型城镇化也在发展,但由于新型城镇化主导优势逐渐强化,耦合双方发展增速失衡限制了协同发展水平。从地区层面看,东、中和西部地区省级“旅游业-新型城镇化”系统平均协调度变化趋势与全国整体基本一致,并且呈现东、中和西部阶梯递减特征,同时与子系统发展度变化规律一致。事实上,东部地区系统平均协调度水平也高于全国整体平均水平。从系统平均协调度的平均增幅来看,东、中和西部地区依次为1.8%、1.84%和1.88%,说明中、西部地区省级系统协调度的增长潜力相对较大。旅游业与新型城镇化向各自更高发展水平演进时,旅游业与新型城镇化间互动需求不同于以往以传统城镇化支配为主的情况,旅游业对要素投入质量、需求细分层次和商品服务配套等方面提出了更高要求,而新型城镇化发展通过不断对传统城镇化进行校正、升级与革新,对旅游业产生了更为迅速、直接和有效的影响作用。

更进一步分析,在评价前期阶段,新型城镇化建设处于探索时期,其所面临约束因素多变复杂、牵涉面广,尽管旅游业与新型城镇化存在综合发展方面的截面差距,但在时序动态上分析,随着旅游业规模纵深扩张、能级蓄积释放,旅游业对新型城镇化产生的正向效应不断强化,促使新型城镇化综合发展水平稳步提升,两者发展差距逐渐缓和缩减,从而推进耦合关系良性发展,最终使得系统协调互动效应得以增强。然而,东部地区省份旅游业在发展条件、运行效率和配套保障方面占据优势,旅游业对新型城镇化所创造的供给要素利用效率更充分,所以东部地区系统协调发展水平相对更高。在评价后期阶段,随着新型城镇化进程深入推进,其对旅游业发展的派生性需求逐渐增长,于是新型城镇化凭借对旅游业显著的反哺机制,相应拓宽两者互动匹配空间,进而确保系统协调发展的动态提升。此时,尽管中、西部地区省份新型城镇化建设速度较快,但由于旅游业发展却相对缓慢,这在一定程度上会削弱旅游业对新型城镇化的支撑推力,从而会给系统协调发展造成挤出效应。

5 结论与建议

旅游业与新型城镇化无论是在理论还是在实践上,存在着密切互动作用,在深化推进新型城镇化建设过程中,发挥并实现两者之间的协同发展具有重要意义。本研究首先对旅游业与新型城镇化耦合关系进行理论分析,并建立了“旅游业-新型城镇化”系统综合评价指标体系,并分别从省级、地区和时间等视角对中国30个省份旅游业与新型城镇化耦合协调关系进行实证分析,主要结论如下:

第一,从子系统综合功效指数来看,中国省级旅游业子系统综合功效指数在波动中呈现上升趋势,而省级新型城镇化子系统综合功效指数则基本呈现一致攀升趋势。同时,省级旅游业与新型城镇化子系统综合功效指数存在地区差异性,表现为中国旅游业省级平均综合发展水平具备典型的东、中和西部阶梯递减规律。除2014年以外,东部地区省级新型城镇化平均综合发展水平在评价期始末均高于中、西部地区。在2004—2009年,西部地区平均综合功效指数低于中部地区,但在2010—2014年,却已出现反转,甚至在2014年,竟高于东部地区。第二,系统耦合度分析来看,中国省级“旅游业-新型城镇化”系统耦合度普遍处于高位,表明省级“旅游业-新型城镇化”系统处于高水平耦合阶段,旅游业与新型城镇化子系统之间达到良性共振耦合状态,并且呈现一致有序的结构互动关系。分别以2006年、2008年和2009年为分界点,中、西和东部地区省级“旅游业-新型城镇化”系统平均耦合度均呈现“先上升、后下降”趋势。第三,从系统协调度分析来看,总体上,中国省级“旅游业-新型城镇化”系统协调度基本呈现一致增高趋势,并且省级“旅游业-新型城镇化”系统处于高度协调的耦合阶段,系统运行处于协调水平的上升区间。从地区层面看,东、中和西部地区省级“旅游业-新型城镇化”系统平均协调度变化趋势与全国整体基本一致,并且呈现东、中和西部阶梯递减特征。

基于以上结论,政策启示如下:

首先,从发展理念上需强化对旅游业与新型城镇化互为关联、相互作用的战略认识。在新型城镇化建设过程中,产业发展既然作为重要支撑,应当避免单纯依靠工业驱动城镇化建设的传统模式,而是充分拓宽现代新兴产业对新型城镇化建设的重要作用。旅游业作为典型的现代服务业部门,可以依靠其强大的要素集聚能力,实现人口与产业集聚,并不断创造就业机会,尤其是旅游业作为满足人们精神愉悦和陶冶情操的重要行业,对提升城镇人口生活质量也具有重要的社会意义,当然对城镇发展也具有关键的经济促进作用。所以,相关省份在多途径探索新型城镇化建设思路中,可以考虑将旅游引导的新型城镇化建设理念引入其中,依靠泛旅游产业的发展,推动地区新型城镇化建设,城镇建设过程中应当注意旅游或休闲功能的嵌入,也有利于城镇空间利用效率提升。东部地区应敢于“破题”,继续探索旅游业發展的“结构转型”路径与新型城镇化的“质量改革”统一机制,并且东部地区旅游业发展与新型城镇化建设还需共同强化对中、西部地区的“产业示范”效应与“知识溢出”效应,在确保东部地区旅游业与新型城镇化耦合提升、协调强化的同时,依靠上述传导途径,避免中、西部地区旅游业转型与新型城镇化推进过程中可能出现的“沉没成本”,从而加速缩小中、西部地区与东部地区的“旅游业-新型城镇化”系统协调度差距。

其次,从相关政策上实施以旅游业导向的城镇化产业配套发展策略。新型城镇化的核心理念是“以人为本”,所以“人”的城镇化关系到新型城镇化的建设本质,其中,如何实现城镇转移人口的“宜居、宜业、宜游……”是提升城镇市民化程度的根本。旅游业不仅可以促进新型城镇化生态建设,而且也能够有效促进就地城镇化。首先,着重培育旅游业示范区或集聚区,通过发挥旅游业集聚的增长极作用,推动城镇经济结构服务化,依靠产业结构高级化优化城镇经济结构体系;其次,注重城镇空间功能的旅游开发与消费导入,不仅可以为城镇居民提供闲暇选择,而且也可以满足城镇游客的旅游需求,同时又能够提高城镇空间利用效率,尤其是可以提高城镇居民和游客的主观幸福感;再次,注重城镇旅游基础和配套设施建设,随着全域旅游的深入发展,旅游业的发展空间被不断延伸拓宽,旅游业对城镇的影响已不仅局限在经济层面,而是已经渗透到生产和生活空间,所以为了释放旅游业对城镇的积极作用,应当强化城镇对旅游业的基础和配套服务设施建设;最后,为旅游要素流动提供政策优惠支持,例如,进一步放宽城镇旅游用地政策,支持以商旅、体旅和农旅融合为特色的旅游综合体建设;旅游业因具有劳动密集特点,并且就业门槛不高,可以充分吸收农村转移劳动力在城镇实现就业,所以应当对相关用工旅游企业给予不同形式的奖励政策;积极建立旅游融资多样化渠道,通过提高旅游企业竞争力带动相关行业发展。

最后,从地区实际出发对旅游业与新型城镇化发展进行因地制宜地侧重调整。总体上看,评价期内中国旅游业与新型城镇化耦合关系协调失衡主要与旅游业发展相对不足有关,所以地区发展宏观政策在推进新型城镇化战略时,应当更加注重对旅游业发展的重视。从地区对比来看,东部地区旅游业与新型城镇化的耦合协调水平高于中、西部地区,并且由于东部地区旅游业发展水平本就高于中、西部地区,所以在一定程度上意味着通过发展旅游业来推动新型城镇化进程具有实践基础,所以中、西部地区应着力改变初级要素开发对旅游业发展的锁定效应,积极推动旅游业发展模式转型升级,有效提升旅游产品附加值和旅游品牌竞争力,通过增强旅游发展效率来提升旅游发展质量,从而增强对新型城镇化供给要素的吸收能力。

参考文献(References)

[1] CHENERY H B, SYRQUIN M. Patterns of Development, 1950-1970 [M]. London: Oxford University Press, 1975.

[2] ASLESEN H W, ISAKSEN A. New perspectives on knowledge: Intensive services and innovation [J]. Geografiska Annaler, 2010, 89(S1): 45-58

[3] 张勇, 蒲勇健, 陈立秦. 城镇化与服务业聚焦——基于系统耦合互动的观点[J]. 中国业经济, 2013 (6): 57-69. [ZHANG Yong, PU Yongjian, CHEN Litai. Urbanization and service industry agglomeration: A view based on system coupling interaction [J]. China Industrial Economics, 2013 (6): 57-69.]

[4] 赵磊, 方成, 毛聪玲. 中国存在旅游导向型城镇化吗?——基于线性和非线性的实证分析[J]. 旅游科学, 2016, 30(6): 22-38. [ZHAO Lei, FANG Cheng, MAO Congling. Is the tourism-driven urbanization hypothesis valid for China? An empirical study based on a linear and nonlinear test [J]. Tourism Science, 2016, 30(6): 22-38.]

[5] 王红, 宋聪颖. 旅游城镇化的分析[J]. 经济问题, 2009 (10): 126-128. [WANG Hong, SONG Congying. Analysis on tourism urbanization [J]. On Economic Problems, 2009 (10): 126-128. ]

[6] MULLINS P. Tourism urbanization [J]. International Journal of Urban and Regional Research, 1991, 15(3): 326-342.

[7] CAMPBELL C. Acknowledging Consumption: A Review of New Studies [M]. London: Routlege, 1995: 7-10.

[8] BAUMAN Z. Sociology and postmodernity [J]. International Journal of Politics Culture & Society, 2011, 36(4): 790-813.

[9] MULLINS P. Cities and Vsitors: Regulating People, Markets, and City Space [M]. New York: John Wiley & Sons, 2003: 15-23.

[10] DARCY S, SMALL J. Theorizing Precincts: Disciplinary Perspectives [M]. Oxford: Elsevier, 2008: 5-8.

[11] LAW C M. Urban tourism and its contribution to economic regeneration [J]. Urban Studies, 1992, 29(4): 599-618.

[12] EDWARDS D, GRIFFIN T, HAYLLAR B. Urban tourism research [J]. Annals of Tourism Research, 2008, 35(4): 1032-1052.

[13] TAILLON J M. The tourist gaze 3.0 [J]. Current Issues in Tourism, 2014, 7(2): 199-200.

[14] 黄震方, 吴江, 侯国林. 关于旅游城市化问题的初步探讨——以长江三角洲都市连绵区为例[J]. 长江流域资源与环境, 2000, 9(2): 160-165. [HUANG Zhenfang, WU Jiang, HOU Guolin. Preliminary probing into tourism urbanization: A case study of metropolitan interlocking region in Yangtze river delta [J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2000, 9(2): 160-165.]

[15] 王冬萍, 阎顺. 旅游城市化现象初探——以新疆吐鲁番市为例[J]. 干旱区資源与环境, 2003, 17(5): 118-122. [WANG Dongping, YAN Shun. Preliminary research of tourism urbanization phenomenon: A case study on Turpan, in Xinjiang [J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2003, 17(5): 118-122.]

[16] 陆林, 葛敬炳. 旅游城市化研究进展及启示[J]. 地理研究, 2006, 25(4): 741-750. [LU Lin, GE Jingbing. Reflection on the research progress of tourism urbanization [J]. Geographical Research, 2006, 25(4): 741-750.]

[17] MULLINS P. Class relations and tourism urbanization: The regeneration of the petite bourgeoisie and the emergence of a new urban form [J]. International Journal of Urban and Regional Research, 1994, 18(4): 591-608.

[18] GLADSTONE D. Tourism urbanization in the United States [J]. Urban Affairs Review, 1998, 34(1): 3-27.

[19] 朱竑, 贾莲莲. 基于旅游“城市化”背景下的城市“旅游化”——桂林案例[J]. 经济地理, 2006, 26(1): 151-155. [ZHU Hong, JIA Lianlian. The form of urban tourism based on the tourism urbanization [J]. Economic Geography, 2006, 26(1): 151-155.]

[20] 王坤, 黄震方. 中国城镇化对旅游经济影响的空间效应——基于空间面板计量模型的研究[J]. 旅游学刊, 2016, 31(5): 15-28. [WANG Kun, HUANG Zhenfang. Spatial effects of China's urbanization on tourism economic development: Empirical research based on the spatial panel econometric model [J]. Tourism Tribune, 2016, 31(5): 15-28.]

[21] 马勇, 刘军. 区域城镇化进程与旅游产业效率关系研究[J]. 湖北大学学报(哲学社会科学版), 2016, 43(3): 130-136. [MA Yong, LIU Jun. Empirical study on the relationship between the regional urbanization process and the tourism industry efficiency [J]. Journal of Hubei University (Philosophy and Social Science). 2016, 43(3): 130-136.]

[22] 蔡刚, 蔡平. 旅游产业与新型城镇化协调发展的实证分析[J]. 统计与决策, 2018, 34(12): 12-15. [CAI Gang, CAI Ping. Empirical analysis on the coordinated development between tourism industry and new urbanization [J]. Statistics & Decision, 2018, 34(12): 12-15.]

[23] 余凤龙, 黄震方, 曹芳东. 中国城镇化进程对旅游经济发展的影响[J]. 自然资源学报, 2014 (8): 1297-1309. [YU Fenglong, HUANG Zhenfang, CAO Fangdong. Influence of Chinas urbanization on tourism economic development [J]. Journal of Natural Resources, 2014 (8): 1297-1309.]

[24] 赵磊. 旅游发展会影响居民消费吗?——来自中国的经验证据[J]. 旅游学刊, 2012, 27(6): 20-32. [ZHAO Lei. Will tourism development affect residents consumption? An experience evidence from China [J]. Tourism Tribune, 2012, 27(6): 20-32.]

[25] 唐鸿, 刘雨婧, 麻学锋. 旅游业与新型城镇化协调发展效应评价——以张家界为例[J]. 经济地理, 2017, 37(2): 216-223. [TANG Hong, LIU Yujing, MA Xuefeng. Effect evaluation of coordinated development between tourism industry and new urbanization: A case study of Zhangjiajie [J]. Economic Geography, 2017, 37(2): 216-223.]

[26] 張广海, 龚荷. 东部沿海地区新型城镇化旅游驱动机制分析[J]. 经济与管理评论, 2015 (4): 106-112. [ZHANG Guanghai, GONG He. Analysis on the eastern coastal areas new type urbanization tourism driving mechanism [J]. Review of Economy and Management, 2015 (4): 106-112.]

[27] [李志飞, 曹珍珠. 旅游引导的新型城镇化: 一个多维度的中外比较研究[J]. 旅游学刊, 2015, 30(7): 16-25. [LI Zhifei, CAO Zhenzhu. Tourism-oriented new urbanization: A multi-dimensional comparative study [J]. Tourism Tribune, 2015, 30(7): 16-25.]

[28] 张春燕. 旅游产业与新型城镇化的耦合评价模型[J]. 统计与决策, 2014 (14): 28-31. [ZHANG Chunyan. Coupling evaluation model between tourism industry and new urbanization [J]. Statistics & Decision, 2014 (14): 28-31.]

[29] 彭邦文, 武友德, 曹洪华. 基于系统耦合的旅游业与新型城镇化协调发展分析——以云南省为例[J]. 世界地理研究, 2016, 25(2): 103-114. [PENG Bangwen, WU Youde. CAO Honghua. Coupling coordination research of tourism industry and new urbanization: A case study of Yunnan [J]. World Regional Studies, 2016, 25(2): 103-114.]

[30] 武传表, 于佳. 旅游产业与新型城镇化耦合协调度研究——以大连为例[J]. 生产力研究, 2016 (7): 76-78. [WU Chuanbiao, YU Jia. Study on the coupling coordination degree between tourism industry and new urbanization: A case study of Dalian [J]. Productivity Research, 2016 (7): 76-78.]

[31] 唐睿, 李晨阳, 冯学钢. 辽宁省旅游业发展与新型城镇化动态关系研究[J]. 资源开发与市场, 2017, 33(8): 1011-1016. [TANG Rui, LI Chenyang, FENG Xuegang. Research of dynamic relation between tourism development and new-type urbanization in Liaoning province [J]. Resource Development & Market, 2017, 33(8): 1011-1016.]

[32] 任燕. 西安旅游业发展与城市化进程的关系研究[J]. 西安财经学院学报, 2016, 29(6): 56-61. [REN Yan. Study on the relationship between tourism and urbanization in Xian [J]. Journal of Xian University of Finance and Economics, 2016, 29(6): 56-61.]

[33] 徐红罡. 城市旅游与城市发展的动态模式探讨[J]. 人文地理, 2005, 20(1): 6-9. [XU Honggang. A preliminary study on the exploration of the dynamic patterns between urban development and urban tourism [J]. Human Geography, 2005, 20(1): 6-9.]

[34] 曾珍香. 可持续发展协调性分析[J]. 系统工程理论与实践, 2001, 21(3): 18-21. [ZENG Zhenxiang. The analysis of coordination and sustainable development [J]. Systems Engineering-Theory & Practice, 2001, 21(3): 18-21.

[35] 張沛东. 区域制造业与生产性服务业耦合协调度分析——基于中国29个省级区域的实证研究[J]. 开发研究, 2010, 47(2): 46-49. [ZHANG Peidong. Analysis on the coupling degree between regional manufacturing industries and producer services: Based on the data of 29 provinces in China [J]. Research on Development, 2010, 47(2): 46-49.]

[36] 曾繁清, 叶德珠. 金融体系与产业结构的耦合协调度分析——基于新结构经济学视角[J]. 经济评论, 2017 (3): 136-149. [ZENG Fanqing, YE Dezhu. Analysis on the coupling effect between financial system and industrial structure: Based on new structural economics [J]. Economic Review, 2017 (3): 136-149.]

[37] 李二玲, 崔之珍. 中国区域创新能力与经济发展水平的耦合协调分析[J]. 地理科学, 2018, 38(9): 1412-1421. [LI Erling, CUI Zhizhen. Coupling coordination between Chinas regional innovation capability and economic development [J]. Scientia Geographica Sinica, 2018, 38(9): 1412-1421.]

[38] 方叶林, 黄震方, 段忠贤. 中国旅游业发展与生态环境耦合协调研究[J]. 经济地理, 2013, 33(12): 195-201. [FANG Yelin, HUANG Zhenfang, DUAN Zhongxian. Coupling and coordinating about Chinese tourism developing and eco-environment [J]. Economic Geography, 2013, 33(12): 195-201.]

[39] 杨友宝, 王荣成, 曹洪华. 东北老工业城市旅游业与城市化耦合演变关系研究[J]. 人文地理, 2016 (1): 140-146. [YANG Youbao, WANG Rongcheng, CAO honghua. Study on coupling evolution relationship between tourism industry and urbanization in old industrial cities of northeast China [J]. Human Geography, 2016 (1): 140-146.]

[40] 赵传松, 任建兰, 陈延斌, 等. 全域旅游背景下中国省域旅游产业与区域发展时空耦合及驱动力[J]. 中国人口·资源与环境, 2018, 28(3): 149-159. [ZHAO Chuansong, REN Jianlan, CHEN Yanbin, et al. Spatial-temporal coupling and driving forces of China s provincial tourism industry and regional development under the background of comprehensive tourism [J]. China Population, Resources and Environment, 2018, 28(3): 149-159.]

[41] 楊勇. 我国旅游产业综合竞争力: 理论分析、测度体系与实证评价[J]. 旅游科学, 2012, 26(6): 42-54. [YANG Yong. On comprehensive competitiveness of Chinese tourism industry: An theoretical analysis, synthetic evaluation and empirical study [J]. Tourism Science, 2012, 26(6): 42-54.]

[42] 杨勇, 朱星霖. 中国省域旅游业竞争力综合评价及影响因素研究[J]. 旅游论坛, 2018, 11(4): 76-87. [YANG Yong, ZHU Xinglin. Evaluation and analysis on Chinese provincial tourism competitiveness and influence factors [J]. Tourism Forum, 2018, 11(4): 76-87.]

[43] 王新越, 宋飏, 宋斐红, 等. 山东省新型城镇化的测度与空间分异研究[J]. 地理科学, 2014, 34(9): 1069-1076. [WANG Xinyue, SONG Yang, SONG Feihong, et al. New urbanization measurement and spatial differences in Shandong province [J]. Scientia Geographica Sinica, 2014, 34(9): 1069-1076.]

[44] 赵永平, 徐盈之. 新型城镇化发展水平综合测度与驱动机制研究——基于我国省际2000-2011年的经验分析[J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2014, 14(1): 116-124. [ZHAO Yongping, XU Yingzhi. Research on comprehensive measurement and driving mechanism of new urbanization development level: Based on empirical analysis of Chinas interprovincial year 2000-2011 [J]. Journal of China University of Geosciences (Social Sciences Edition), 2014, 14(1): 116-124. ]

Tourism Industry and New Urbanization

—A View Based on System Coupling Perspective

ZHAO Lei1,2, PAN Tingting1, FANG Cheng3, LIN Shuang4

(1. School of Management, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310023, China;

2. China Academy of Housing and Real Estate, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310023, China;

3. School of Data Sciences, Zhejiang University of Finance & Economics, Hangzhou 310018, China;

4. School of Event and Tourism, Henan University of Economics and Law, Zhengzhou 450046, China)

Abstract: In order to comprehensively revise the traditional urbanization, the new urbanization with Chinese characteristics, which is featured by inner intensive and “people-oriented”, has become an important way to promote Chinas high-quality economy growth in the future, since the extensive traditional urbanization development model can no longer meet the fundamental requirements for the transformation of economic growth mode. Meanwhile, the modern service industry, which can not only enhance, transform and back feed the traditional industry, but also stimulate, create and upgrade the social demand, has become a new engine to promote the new urbanization construction. Therefore, it is significant to explore the new urbanization construction path with modern service industry as the core within the tertiary industry, especially to play and realize the coordinated development between service industry and new urbanization.

New urbanization construction can create the supply and demand conditions needed for tourism development, and tourism development can satisfy the industrial ecological claims of new urbanization construction. The intrinsic attribute characteristics of tourism are also in line with the new urbanization ideas. Therefore, research on the interaction between new urbanization and tourism has a solid theoretical basis, and it is also of practical significance to explain the puzzle of the imbalance between urbanization and industrialization in China. In view of these, this study constructs a model of system coupling coordination degree to empirically analyze the interaction status between Chinas tourism and new urbanization. It is conducive to objectively assessing the coupling coordination degree of the “tourism-new urbanization” system, and quantitatively revealing the two-way action results between tourism subsystem and new urbanization subsystem, in order to reflect the internal relation between the two. Moreover, it provides an important reference for optimizing the coordinated development path of tourism and new urbanization, especially for promoting the energy level of tourism industry and broadening the new urbanization construction.

Based on the coupling coordination degree model, this paper separately measures the coupling degree and coordination degree between tourism and new urbanization in 30 provinces of China from 2004 to 2014. Firstly, from the perspective of coupling degree analysis, the coupling degree of Chinas provincial “tourism-new urbanization” system is generally at a high level. It shows that the provincial “tourism-new urbanization” system is in a high-level coupling stage, and the benign resonance coupling state is achieved between tourism and new urbanization subsystem, presenting a consistent and orderly structural interaction. In addition, with the demarcation points of 2006, 2008 and 2009 respectively, the average coupling degree of the provincial “tourism-new urbanization” system in the central, western and eastern regions shows a trend of “first rise and then decline”. Secondly, from the perspective of coordination degree analysis, in general, the coordination degree of Chinas provincial “tourism-new urbanization” system basically shows a consistent upward trend. The provincial “tourism-new urbanization” system is in a highly coordinated coupling stage, and the system operation is in the rising range of coordination level. Then, from the regional level, the trend of the average coordination degree of the provincial “tourism-new urbanization” system in the eastern, central and western regions is basically the same as that of the national whole, and presents the pattern of decreasing ladder from east to west.

Keywords: tourism industry; new urbanization; coupling; coordination

[責任编辑:吴巧红;责任校对:宋志伟]