正中神经血管瘤病例报告及文献回顾

鲍远 刘起昆 田勇 李孟伟 康皓

周围神经的原发肿瘤根据起源可以分为神经鞘膜肿瘤和非神经鞘膜肿瘤[1]。神经鞘膜肿瘤包括神经鞘瘤(又名施万细胞瘤)和神经纤维瘤;非神经鞘膜肿瘤,主要包括脂肪瘤和血管肿瘤[2]。除了转移瘤,原发的神经肿瘤大多为良性,恶性肿瘤很罕见[1]。良性神经肿瘤一般生长缓慢,很少伴有明显的临床症状,而恶性神经肿瘤往往生长较快,且伴随明显的疼痛症状。然而,无论何种性质的神经肿瘤,神经功能障碍都不是其典型的临床症状,因此,神经肿瘤在临床上容易被忽视[3]。在成人上肢肿瘤中,神经肿瘤仅占5%,其中正中神经血管瘤更为罕见[4]。我们通过查阅文献后发现,目前报道的正中神经血管瘤仅有14 例[1,5⁃15]。本文报道1 例右肘部正中神经血管瘤的病例,总结诊断和治疗经验并结合文献分析,以期提高临床上对此类疾病诊疗的认识。

资料与方法

一、一般资料

病人,男,18 岁,因“发现右肘部肿块4 个月”于2019 年7 月入院。病人自诉4 个月前发现右肘前方皮下肿块,在剧烈运动或提重物后会出现肿块处疼痛,休息后可缓解。局部皮肤无红肿,肢体无运动及感觉障碍,在外院行彩超和MRI检查,结果提示神经源性肿瘤,考虑神经鞘膜瘤或神经纤维瘤。病人为求进一步诊治来我院就诊,门诊诊断为“右上肢肿物”。专科体检:右肘前方皮下可触及约1.5 cm×1 cm大小的椭圆形质韧肿块,轻压痛,活动度低,表面光滑,无搏动感,Tinel征阳性;局部皮肤无红肿,皮温不高;肘关节无畸形,右上肢运动及感觉无明显异常。病人既往体健,无高血压、糖尿病等内科疾病,无肝炎、结核等传染病史,无手术及外伤史,无输血史、药物及食物过敏史。入院后完善相关术前检查,择期行正中神经探查及肿块切除术。

二、手术方法

病人仰卧位,右上肢臂丛麻醉成功后,用记号笔在体表标记出肿块范围,常规消毒铺巾。右上臂置气囊止血带,上肢驱血以及止血带充气后,该肿物无法被触及。根据这一特征并结合病人临床症状,我们推测该肿块可能为血管瘤。

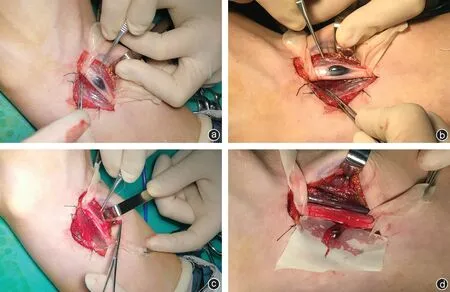

沿皮肤标记处作纵切口,逐层分离皮肤、皮下组织和深筋膜,暴露正中神经。探查后见血管瘤位于正中神经内,瘤体的占位导致神经束分离(图1 a、b)。我们在显微镜下切开神经外膜,进一步探查神经外膜下肿瘤组织的情况,可见血管瘤组织存在于神经束之间,瘤体由纤维结缔组织包裹,尚未侵犯神经轴索。探查完毕后,通过显微操作技术将血管瘤从包膜外完整切除(图1 c、d)。术区止血、冲洗后,逐层缝合伤口,伤口内留置引流条。

三、正中神经功能评价方法

术后采用正中神经功能评定试用标准[16]来评价术中是否损伤正中神经。该标准包含4 个评价指标:屈腕肌力、屈指、拇对掌和感觉。屈腕肌力采用六级肌力分级法评价(M0⁃1为1分,M2为2分,M3为3分,>M4为4分)。屈指功能采用1975 年美国手外科学会推荐的总主动活动度(total active movement,TAM)来评价,TAM 是指掌指关节、近侧指间关节和远侧指间关节的最大屈曲角度总和减去这些关节伸直受限角度之和:TAM 优为正常(4 分),TAM 良为健侧的75%以上(3分),TAM可为健侧的50%以上(2分),TAM差为健侧的50%以下(1 分)。拇对掌功能通过拇指和其余手指对捏功能来评价(不能对掌为1 分,能对示、中指为2 分,能对环指为3 分,正常为4 分)。感觉采用1954 年英国医学研究会推荐的评定标准来评价:S0,神经管辖区无任何感觉;S1,皮肤有深痛觉;S2,浅感觉与触觉有少许恢复;S3,浅痛觉与触觉完全恢复,没有过敏;S3+,除S3 外,尚有部分两点分辨觉存在;S4,感觉恢复正常,两点分辨觉<6 mm(S0⁃1为1分,S2为2分,S3为3分,S4为4分)。综合评价分级:13~16分为优,9~12分为良,5~8分为可,4分以下为差。

图1 病人术中图片资料 a、b:血管瘤位于正中神经内,瘤体的占位导致神经束分离;c、d:血管瘤存在于神经束之间,瘤体由纤维结缔组织包裹,尚未侵犯神经轴索,瘤体从包膜外完整切除

结 果

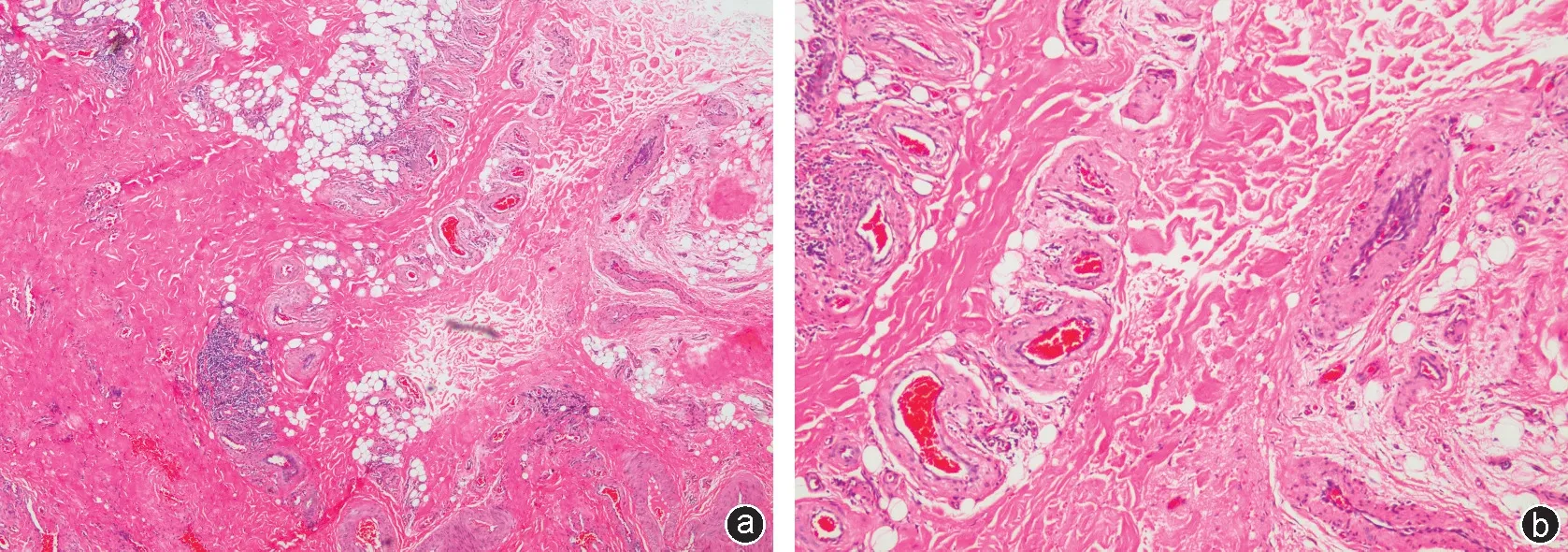

切除肿物的病理学检查结果符合血管瘤表现(图2 a、b)。术后6个月随访,病人伤口愈合良好,局部未触及肿物、无疼痛等不适,拇、示、中指屈曲功能及拇指对掌功能正常,正中神经支配区的感觉无明显异常(图3)。根据正中神经功能评定试用标准:右侧屈腕肌力为5 级;拇、示、中指TAM 与健侧相同,评价为优;拇指对掌功能正常;正中神经支配区感觉正常;综合评价结果为优。说明在神经束间将血管瘤连同其包膜完整切除,未对正中神经造成损伤。

讨 论

血管瘤是临床较常见的软组织肿瘤之一,但发生于外周神经内的血管瘤比较少见[15]。正中神经是外周神经血管瘤最好发的部位,其次是胫神经、尺神经、指神经、坐骨神经和腓总神经[17]。外周神经血管瘤病人可表现为局部软组织肿块,疼痛不适,而运动和感觉障碍比较少见。因此,它很容易与其他软组织肿瘤相混淆。如果为明确诊断而进行穿刺细胞学检查,那么很有可能导致神经损伤。由于误诊而采用不适当的手术方式则容易造成灾难性的后果。

图2 病理学检查结果 可见血管、脂肪和纤维结缔组织,局部血管呈瘤样增生,血管腔内可见血栓形成(a×40,b×100)

图3 术后6个月随访图片 拇、示、中指屈曲功能(a)及拇指对掌功能(b)正常

神经鞘瘤和神经纤维瘤是最常见的神经鞘膜肿瘤[1]。在临床表现上,它们很难与神经血管瘤相鉴别,因此后者容易误诊为神经鞘瘤或神经纤维瘤。神经鞘瘤是单一的施万细胞来源的肿瘤,多为单发,呈偏心性生长。由于存在完整包膜,肿瘤在生长过程中仅仅对神经产生压迫而并不浸润神经。在切面上,瘤体均匀、坚实,呈灰黄或灰白色,偶有囊性变和出血区[3]。外科手术时,可将肿瘤从神经外膜下完整剥离出来,而不会对神经造成明显损伤。术后有可能出现短暂的感觉异常,但永久性的神经功能障碍或肿瘤复发是不常见的[18,19]。神经纤维瘤是由施万细胞和纤维母细胞组成的肿瘤,大多为单发(多发的神经纤维瘤称之为神经纤维瘤病)。瘤体位于神经干中心,使局部神经呈梭形膨大,神经束从瘤体内穿过并与肿瘤紧密交织在一起。在剖面上,瘤体致密,呈灰褐色,无明显坏死。肿瘤和神经无法通过外科手术分离,若要完整切除肿瘤,需要切除受累的神经干并进行神经移植,从而造成相关的运动和感觉功能障碍[18,20]。血管瘤是一个良性且无反应的病变,特点是正常或异常的血管数量显著增加[21]。周围神经血管瘤起源于神经外膜毛细血管床并向神经干延伸[1]。根据血管瘤和神经束的位置关系,神经血管瘤可分为三种类型:Ⅰ型,血管瘤在神经束膜外,与神经束界限清楚;Ⅱ型,血管瘤在神经束膜内,与神经束紧密交织,无明显界限;Ⅲ型,同时具有Ⅰ型和Ⅱ型的特点[8]。神经血管瘤、神经鞘膜瘤和神经纤维瘤三者均表现为局部肿物,可伴有疼痛不适,当肿瘤对神经产生明显压迫时,可出现运动或感觉功能障碍。查体时,Tinel征都可呈阳性。因此,单凭临床症状和体征很难将三者鉴别开来。

MRI 是评价软组织肿物和肿瘤样病变良好的影像学检查手段,在描绘肿瘤部位、大小、范围、与周围组织的关系以及规划手术入路等方面很有帮助[22]。血管瘤的MRI 影像特征包括:不均匀的高信号强度和流空伪影;T2加权像上出血、纤维组织、含铁血黄素沉积或静脉石呈低信号;病变边界不清;脂肪组织过度生长[21,23]。虽然血管瘤在MRI上有独特的影像学特点,但外周神经血管瘤仍然很难与神经鞘瘤或神经纤维瘤区分开来,尤其是对于非影像学专业的外科医生而言[14]。因此,神经血管瘤在术前难以诊断,除了要排除神经鞘瘤和神经纤维瘤外,还需要和非神经来源的其他软组织肿瘤相鉴别。

本文中的病人在剧烈运动或提重物后会诱发肿块部位的疼痛,而休息后该症状能得到明显缓解;并且我们在术前发现,上肢驱血后该肿块能明显减小甚至无法触及。根据上述这两个特点,我们推测该肿块为血管瘤。根据术中所见和术后病理学检查结果,这一推测得到证实。病人运动后肿块部位产生不适的原因可能为局部充血,血管瘤体积增大,加重了对正中神经压迫;而上肢驱血后在体表触摸不到肿块的原因是血管瘤内的血液减少,导致体积减小。因此,运动后肿块压迫症状加重和驱血后肿块体积减小的特点,也许可以作为四肢神经血管瘤的诊断要点。

手术是治疗神经血管瘤的首选方法,术者需要熟练掌握外周神经解剖结构和显微操作技术[6]。在手术过程中,显微镜的使用至关重要,它能够帮助术者更好的将血管瘤组织和神经束区分开来,以免在手术操作时误伤神经束[5]。神经束膜外的血管瘤可以被完全切除;而在神经束膜内并与神经束交织紧密的血管瘤,在不损伤神经的前提下,无法被完全切除。部分切除肿瘤并保留受累的神经可减轻局部症状,但存在较高的复发概率[1,10]。运动神经内的血管瘤,若情况复杂或复发频繁,可以选择切除受累神经并进行自体神经移植,而对于感觉神经,切除受累神经后无需进行神经移植[6]。我们的病例是在显微镜下进行仔细的显微解剖,将血管瘤从神经束外完整剥离并彻底切除,术后6 个月随访,该神经支配区的运动和感觉功能无明显异常也无肿瘤复发。

正中神经血管瘤非常罕见,在临床表现上与其他神经肿瘤并无明显差别,因此容易造成误诊。虽然神经血管瘤在MRI上有其影像学特点,但仍然很难将它与其他神经肿瘤区分开来。血管瘤内血流量的变化能改变肿瘤体积的大小,因此可以利用止血带驱血后能明显改变肿瘤体积这一特点来辅助诊断。在手术过程中,利用显微镜能更好地识别神经束和血管瘤组织的界限,能在不损伤神经的前提下实现血管瘤组织的完全切除,从而在大多数情况下能替代神经切除并移植的手术方法。