河流生态系统健康研究现状与展望

——基于文献计量研究

孙然好,魏琳沅,张海萍,陈利顶

1 中国科学院生态环境研究中心,城市与区域生态国家重点实验室,北京 100085 2 中国科学院大学,北京 100049

河流是人类及其他生物赖以生存的自然生态系统,提供了诸多生态系统服务[1],同时也是受到人类活动和气候变化影响最为剧烈的生态系统[2-3]。纵观人类文明史,河流生态系统对人类社会的发源、发展起到巨大的支撑作用,世界文明多数发源于大江和大河。因此,河流生态系统与人类社会系统相互交融、相互影响、共同发展。工业革命以来,人类活动通过改变土地利用、城市外貌、水利工程等,直接影响到河流生态系统的结构和功能,造成河流生态系统健康恶化、服务丧失等[4]。这严重制约着流域可持续发展,恢复和维持河流生态系统健康已成为流域管理的重要策略。河流生态系统健康的提出既是为了衡量河流生态系统服务的健康基准,也是为了协调人与河流的可持续关系。为了维持健康、可持续的河流生态系统,我们需要解决以下3个方面的递进问题:河流生态系统健康的内涵是什么?河流生态系统健康受到哪些因素影响,哪些是直接因素,哪些是间接因素?如何选择科学、合理、可行的指标对其进行定量刻画?通过梳理国内外河流生态系统健康在这些方面的研究进展,提出相应的建议。

1 河流生态系统健康的内涵

1.1 基本内涵

20世纪70年代末国际上出现了“生态系统健康”(Eocsystem Health)的概念,是新兴的环境管理和生态系统管理目标。河流生态系统健康的提出源于此,但因河流生态系统空间尺度大、时间动态强等特点,将其作为一个生态系统进行研究直到近期才得到广泛认可[5]。由于研究者视角的不同以及河流生态系统自身的复杂性,国内外学者至今对河流健康的概念有不同的认识[6-7]:(1)从河流的自身角度出发,健康的河流就是生态系统结构的完整与稳定[8]。如Karr[7]将河流生态完整性当作生态系统健康;Simpson和Davies[9]认为河流生态系统健康是指河流生态系统支持与维护其主要生态过程,以及具有一定种类组成、多样性和功能组织的生物群落,尽可能接近未受干扰前状态的能力;Schofield等[10]认为河流生态系统健康是指河流生态系统未受到破坏;Vannote等[11]提出的河流连续体概念也强调河流生态系统的完整性,尤其是提出河流纵向连续梯度的生态学价值;在增加人类活动影响基础上,又发展出河流非连续体等概念。(2)强调对人类的利用价值,认为健康的河流不仅仅是生态系统的完整性,还应关注对人类服务功能的发挥[12]。Norris和Thoms[6]认为,河流生态系统健康依赖于社会系统的判断,应考虑人类社会的福利需求;Meyer[13]认为健康的河流生态系统不但要维持生态系统结构和功能,而且应包括其人类与社会价值。(3)从河流管理的角度出发,强调健康的河流就是河流管理达到某种特定的目标[14]。美国清洁水法(Clean Water Act)规定“恢复和维持美国水体的化学、物理和生物完整性”的目标,以水生态功能分区制定相应保护恢复措施和可持续的资源利用规划方案。《欧洲水框架指令》(EU Water Framework Directive)提出了“更加清洁、更加完整和健康的河流”的管理目标,指出未来的河流管理将从调整河流满足人类需求,转向调整人类利用满足河流生态系统健康[15]。中国水利部门在全国河流健康评估中认为,健康的河流是指河流具有良好的自然生态状况,同时具有可持续的社会服务功能。

1.2 研究概况

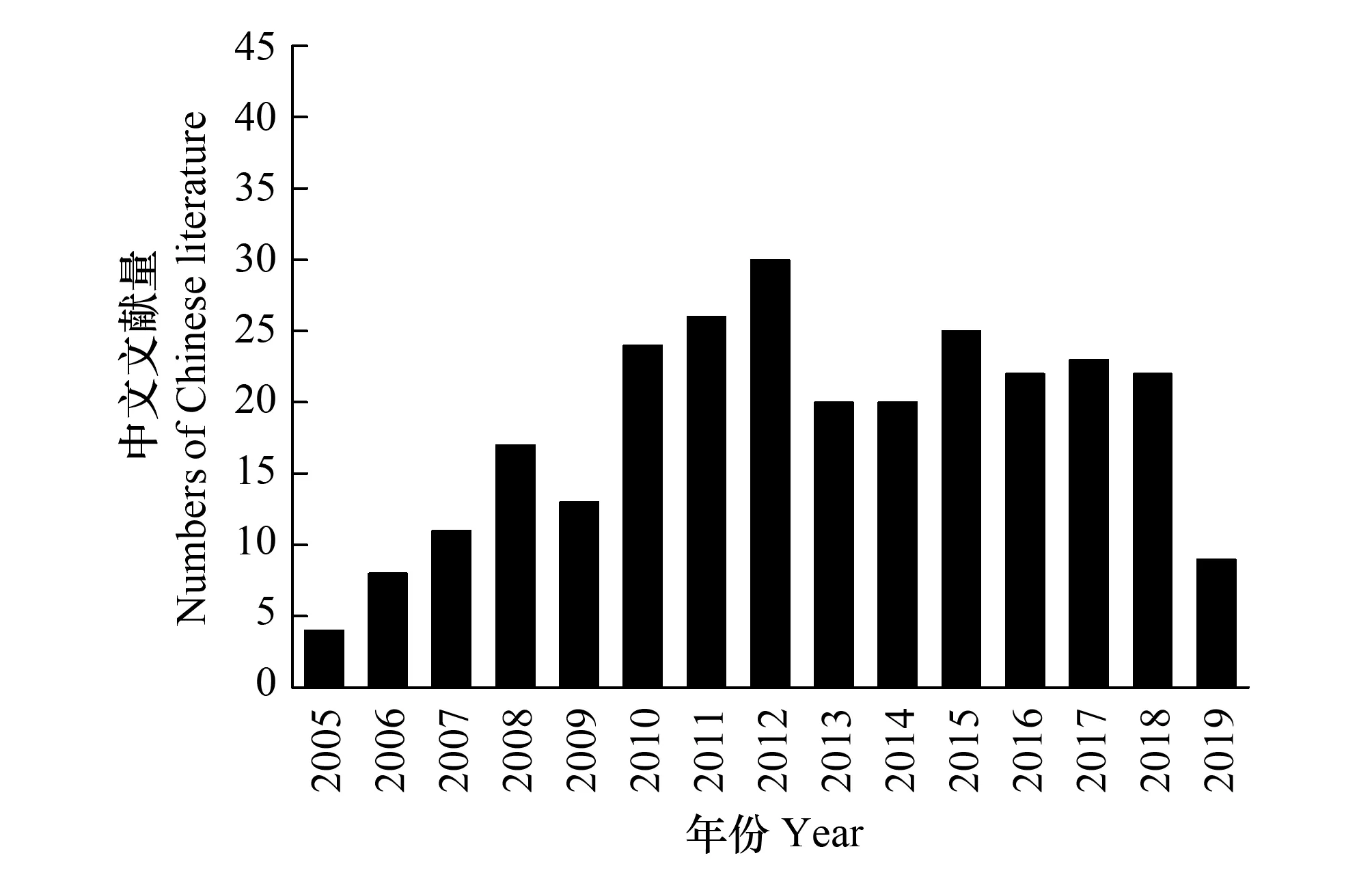

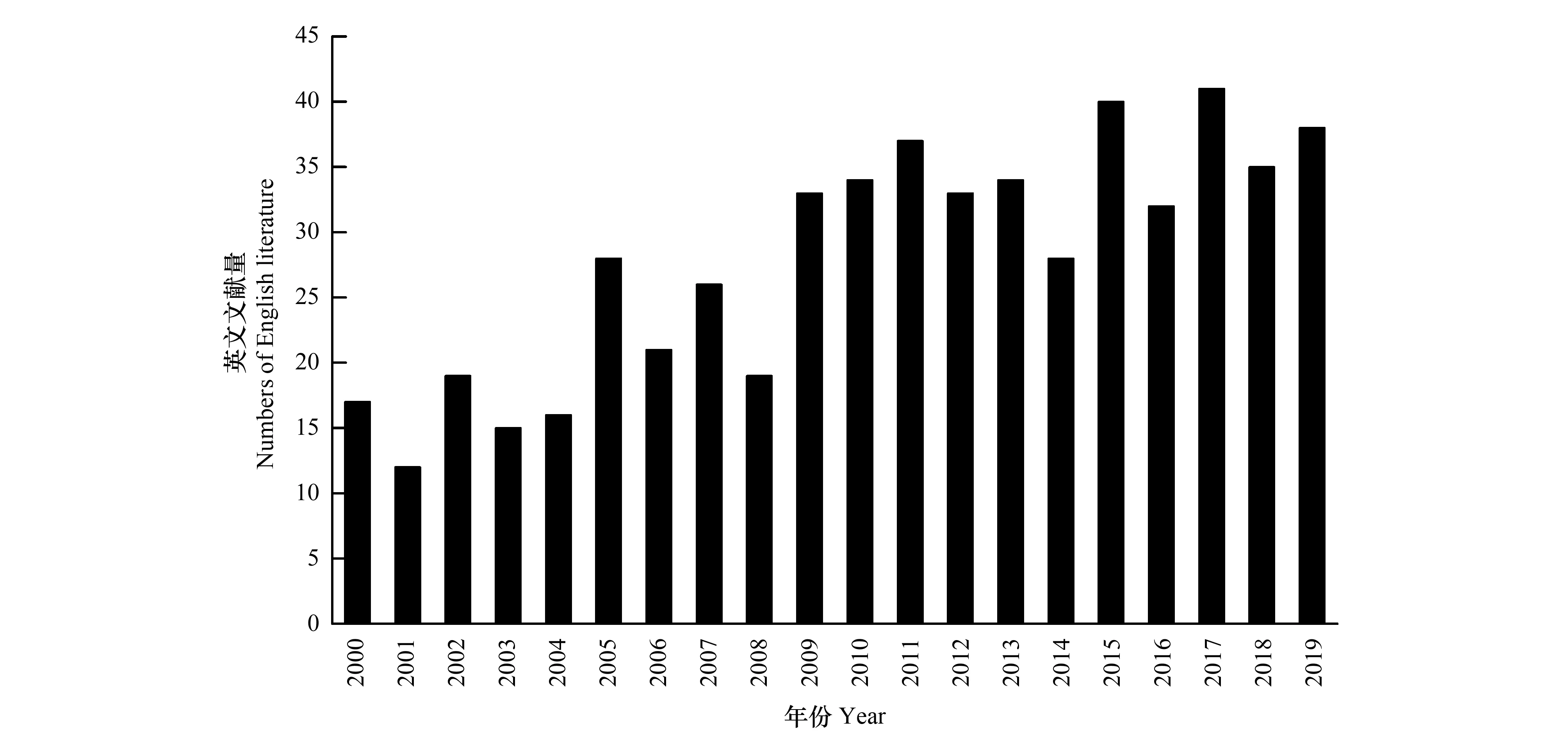

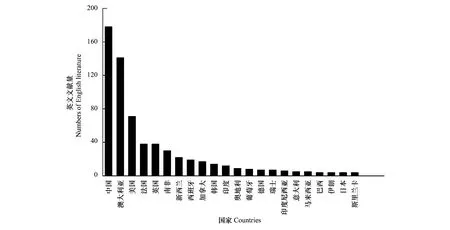

在Web of Science “所有数据库”下检索“river health”,发现近20年来有关河流健康的中文(图1)和英文文献(图2)都逐渐增多,英文文献主要集中分布在中国、澳大利亚和美国(图3)。

图1 “河流健康”主题的中文文献量变化 Fig.1 Number of Chinese literatures on the topic of river health

图2 “河流健康”主题的英文文献量变化 Fig.2 Number of English literatures on the topic of river health

图3 “河流健康”英文文献国家分布 Fig.3 Countries of English literatures on the topic of river health

国际上对河流生态系统健康研究相对较早[6],美国环保署(EPA)于1989年发展了快速生物评价协议(RBPs),1999年推出新版RBPs,提供了河流着生藻类、大型无脊椎动物、鱼类的监测及评价方法标准[16]。英国在20世纪90年代建立了河流保护评价系统(SERCON)[17]和以RIVPACS为基础河流生物监测系统[18],目标是用于评价河流的生物和栖息地属性及河流的自然保护价值。同一时期还发展了河流栖息地调查(RHS)[19]方法,该方法为英国提供了一个河流分类和未来栖息地评价的标准方法。澳大利亚在英国建立的河流底栖动物预测与分类的基础上,建立了适合本国特点的澳大利亚河流健康评估计划(AUSRIVAS)[20],并且于1993年根据建立的河流健康评估计划,对全国范围内的河流进行了河流健康评估。南非于1994年以鱼类、大型底栖动物以及河流生境的完整性作为河流健康评估指标,开展了河流健康计划(River Health Programme,RHP),同时提出了河口栖息地完整性指数[21]。全球尺度的河流生态系统健康评估工作也在近几年得到较大关注[22],人类需求和管理目标也逐渐得到重视[23]。

中国20世纪初开始进行有关研究。在理论探讨和方法构建方面,国内学者做了大量工作,包括概念内涵[24]、评价指标[25]。在应用实践方面,一些城市地区进行了河流健康评估[26-27],长江、黄河等流域也进行类似工作[28]。长江水利委员会从社会服务和生态功能的角度出发,提出了由目标层、系统层、状态层和指标层构建的长江健康评估指标体系。珠江水利委员会提出了由社会指标属性和自然指标属性构建的珠江健康评估指标体系[29-30]。河流生态系统健康在跨境河流的管理中也具有重要作用[31]。我国河流生态系统健康评价指标体系也从单一的水质、水量评价,逐步转向水质、水量和水生生物综合评价[32]。通过“十一五”、“十二五”期间的连续实践,逐步形成了我国流域水生态功能分区的基本理论、技术方法与划分方案,为我国制订河流健康标准提供科学依据[33]。河流生态系统健康的评价为流域水生态功能分区和河流生态管理提供了很好的基础[34-35]。

河流生态系统健康强调河流生态系统完整性,类似于80年代提出的河流连续体概念,指从河流的源头至河口,河流生态系统中生物学过程及其物理环境呈现出连续变化的特征,上游生态系统过程直接影响下游生态系统的结构和功能,河流连续体对河流生态系统的结构、功能和稳定性方面的研究有重要意义[11]。河流生态系统是一个社会-经济-自然复合生态系统,河流生态系统健康是一个相对概念,不具有绝对的标准,设置对应目标时需要根据区域和流域的不同为依据,需要建立基准点即参照系统,同时考虑不同流域背景对河流生态系统的支撑和胁迫作用[36]。近年来随着社会经济的不断发展,以公众对生态文明的需求为驱动,不时有新的概念提出,如“生态势”(Ecological Potential)和“健康工作河流”(Health Working River)等。河流生态系统健康的概念虽然比较多样化,但是应用也越来越广泛,全球尺度生态系统健康也有较大发展[37]。河流生态系统健康受到政府、公众和学者的普遍关注,未来将为管理者和决策者提供更多科学依据,是河流生态系统健康发展的重要趋势之一。

2 河流生态系统健康的影响因素

2.1 人类活动和土地利用

流域人类活动和土地利用通过改变河道内水量、水质和物理生境,进而影响水生生物和生态系统健康。流域农业用地的增加直接导致非点源污染物输出、破坏河岸带植被与栖息地、改变流域水文过程等[38-39]。美国明尼苏达、密歇根州等地的农业流域,由于粗木质残体的存在,河流生物多样性分别增加了55%和26%[12]。农业活动产生的药物残留也会影响到水生生物群落特征[40]。在农业土地利用比重大的流域,河流生物栖息地质量往往较差,主要表现为栖息地质量与河岸稳定性下降[41-42]。城市用地增加会导致不透水地面比例升高,造成洪水爆发频率与强度的增大,加速河床侵蚀与沉积物的运移,最终造成河流生境的恶化与生物多样性的降低[43]。城市中心区至周边地区河流中的大型底栖动物显著减少,尤其是在排水系统密集的河段[44]。流域土地利用和人类活动干扰了流域水文过程,改变了河床冲淤过程和河流型态等生态条件,造成了栖息地的结构变化和功能下降[45]。此外,河道整治工程可以直接影响河流生态系统完整性,通过将原有连续河流分割成独立单元,影响了河道内生物栖息和迁移廊道的功能,还影响了水生生物的产卵场功能。

在以往的“土地利用-河流环境”研究中,大多数研究侧重于陆地生态-水生态的简单关联,较少关注它们之间的复杂联系和耦合作用。比如,Allan等[43]在收集“土地利用-河流环境”关系研究相关的科学文献的基础上,总结出人类活动所引起的土地利用变化及其对河流生态系统的多方面影响,尤其是泥沙沉降、营养盐富集、污染物污染、水文特征改变、河岸带植被破坏/树荫消失、大块粗木质残体损失等。这些因素之间还会发生相互协同、相互制约,这些复杂的耦合关系还需要进一步研究和明确。

2.2 河流物理生境

河流物理生境是指河流水生生物生存所依赖的物理环境,由河床底质、河道结构和水文特征等共同作用形成[46]。河流物理生境对水生生物多样性的影响直到20世纪80年代受到的关注才逐渐增多[47]。2000年《欧盟水框架指令》中指出地表水获得良好的生态状况包括三方面内容:物理形态、水文条件和化学环境[48]。河流生境受到不同尺度的环境影响,小尺度生态系统是其上一级大尺度生态系统的一部分,并受到上一级大尺度系统的影响[49]。Eckbo和Steatfield[50]分析了景观结构对于河段物理生境和鱼类的影响,认为大尺度景观结构对河段物理生境有直接作用,而河段物理生境则直接作用于鱼类种群结构。研究表明,河流物理生境多样性和水生生物多样性呈显著相关[51],河流物理生境的变化是影响水生生物群落组成和结构的主要胁迫因子之一[52]。底栖动物分布与河流底质的包埋程度、石块表面的流速等均具有极高的相关性[53]。

河流廊道作为重要的水生生物栖息和迁移通道,受到地表水、地下水以及河岸带土地和植被的影响。河流廊道伴随着降水、径流和地下水的输入,产生了一个生物、物理和化学过程交互耦合的开放系统[54]。早期的研究多关注河岸带植被,即栖息地丧失的影响,如森林砍伐增加了河道阳光输入,河流水温上升、着生藻类增加,进而导致大型底栖动物群落中以食植物碎屑的撕食者类群减少,而以藻类为食的刮食者类群增加。其次,研究开始关注廊道内部物理结构的影响,如非透水性区域的比例对河流水生态系统退化具有重要影响[55]。近年来,开始关注流域尺度的土地利用开发,改变了陆地向河流中输送的通道和过滤特征。如农业开垦导致泥沙输入量显著增加,大型底栖动物群落中,如蜉蝣目和襀翅目等敏感类群物种减少和密度降低,而摇蚊和寡毛类等耐污类群生物数量显著增加。

河流物理生境存在不同尺度的影响因素,如地质、气候、土壤类型等,与此对应的是,河流物理生境对河流生态系统的影响也具有多尺度性,有些河流生境因子的定量刻画也较为困难。因此现有的河流生态系统健康评价对于生境指标的使用并不是特别广泛,多作为一些限定条件或者阈值范围进行应用。河流物理生境在英国、澳大利亚和美国等都被较为系统的进行研究,这些国家长期以来在河流评价或河流健康中强调河流生境研究的重要性。但是,对于河流物理生境还没有一种综合的、得到大家认可的普适性分类方法。

2.3 河流水质和水量

河流水量和水质能直接影响水生生物种类和群落特征,进而会影响河流生态系统健康。河流水文特征调查有较多方法,比如英国河流栖息地调查(RHS)、美国快速生物评价协议(RBPs)、澳大利亚溪流状况指数(ISC)等都对如何评价水量和水文状况进行了规定。我国水利部进行的全国河湖健康评估工作也对水文水资源状况做出了评价规定[25-56]。水质监测也已经形成较多实用的理化监测及评估体系,常用的理化参数包括:①物理参数:温度、电导率、悬移质、浊度、颜色、气味等;②化学参数:pH、碱度、硬度、盐度、生化需氧量、溶解氧及水体中营养物质含量等。水质综合评价指数在国内外也已经得到了发展和广泛应用,包括有机污染综合指数、布朗综合指数(Water Quality Index,WQI)、内梅罗水污染指数(Pollution Index,PI)等。

河流水量和水质存在明显的时间和空间异质性,这也在一定程度上影响水生生物群落特征,从而影响河流生态系统健康。比如,生物类群之间的相互作用(捕食、竞争、共生和寄生)受到水量和水质的影响而改变,也是影响水生生物特征变化的因素之一[57]。现有的研究多关注水质的变化对水生生物的影响,尤其是影响到指示物种的变化。工业、生活污水的排放造成了河流水体的富营养化,使浮游生物种类简单化,底栖动物和鱼类多样性下降[58]。也有研究关注河流水量和水质对水生生物生理特征的影响,其中重金属的影响较大。水体重金属可以从生理上和神经系统上对水生生物造成损伤[59]。从个体尺度、群落尺度到生态系统尺度,水体重金属直接的毒性损害可以降低底栖动物的多样性和敏感物种丰度[60],海河流域的鱼类重金属研究表明鱼类不同部位对于污染的富集作用也有差异[61]。重金属对于水生生物的影响还包括改变底栖动物之间的联系与食物质量等[62]。

2.4 气候变化

河流生态系统受到的间接影响也较多,比如气候变化等可能通过改变水量等方式间接影响河流生态系统健康。温度对水生生物的栖息、产卵、觅食等产生影响,某些水生生物只能够适应较窄的温度范围(冷水种),而某些物种则可以承受较大的温度变化(广温性物种)[63]。因此,气候变化和季节更替也会导致水生生物发生动态演替,而且温带地区河流季节变化的影响比热带地区影响更大[64]。降雨和风沙影响着河流生态系统健康状况,长期的气候变化、河流改道、流域面积减少和地质构造都在影响着河流健康。气候变化引起的极端气候事件频率和强度增加,这影响了河流自身的水循环和自修复功能,导致气候变化的影响评估更加复杂化。通过综合水文、水质和生物学知识来预测河流生物状况,确定气候变化对河流总体健康的影响,成为一个重要的研究主题[65]。

3 河流生态系统健康的评价方法

3.1 指示生物法

指示生物法是根据对污染物质具有敏感性或较高耐受力的生物种类的存在或缺失,指示河段中某种污染物的多寡程度[66]。鱼类作为河流生态系统食物链的顶级生物,能够综合反映河流生态系统的健康状况,因此也是河流健康评价的重要指示生物。浮游生物处于生态系统食物链的底端,可较早地反应河流水质状况变化,如Palmer指数、Simpson多样性指数、Shannon-Veavers多样性指数等都是基于浮游生物类群构建的河流健康评价指数。大型底栖无脊椎动物由于其分布的广泛性、种类的多样性等特征,在河流监测与评价中拥有“水下哨兵”的美誉,作为指示物种具有以下优势:(1) 活动范围较广,在大多数河段都能采集到,且物种组成非常丰富;(2)在野外容易采集,采样成本较低,实验室内易于鉴定;(3) 在河流底部活动场所比较固定,迁徙能力差,生活周期长,因此可以对长时期的人类活动干扰做出响应,能提供综合性信息;(4) 采集底栖动物对其他生物栖息环境干扰较小;(5) 由于物种组成丰富,有些物种对某类型干扰(如水污染)具有强敏感性,可以评价特定的、短期的干扰活动带来的变化[67]。由于以上诸多优点,大型底栖动物一直是河流生物评价中应用最为广泛的指示性类群,在多个国家和地区都有应用。在水生生态系统评价中,底栖动物评价指标多达50多种,大约是其他河流生物评价指标数量的5倍[68],主要包括物种数、相对丰度、群落多样性和相似性指数、生物状况指数、功能摄食类群指数、生活习性等[55]。底栖动物完整性的影响因素在不同流域也存在差异,也是研究的重点所在[69-71]。

3.2 综合指标法

应用较为广泛的综合生物指数包括TBI指数(Trent Biotic Index)、IBI完整性指数(Index of Biological Integrity)、以及生物多样性指数等。IBI通过综合多种指标来评估某一个地区生物完整性或健康程度,是一种多度量生物指数,反应受干扰后反应敏感的多个生物指数对生态系统进行生物完整性或健康评价[72]。底栖动物B-IBI指数由Kerans等[73]和Karr等74]提出,已被广泛应用于淡水生态系统水生态、水资源、水环境的研究与管理当中[75]。B-IBI主要是对样点(参照点、受污染点)大型底栖无脊椎动物及栖息地、水质等数据进行采集,通过候选生物学指数分布范围分析、判别能力分析、相关性分析最终确定核心计算参数,建立生物学指数计分标准,最终计算 B-IBI值[76]。Karr等[74]认为各地区应建立适合自身的一套指标体系,没有统一的一项指标是完全适用于所有地区,因此美国许多州都提出了适合自身的河流水生生物评价体系[77]。国外许多学者已将B-IBI应用于溪流(Astin[78]、Maxted 等[79])、湖泊(Blocksom等[80])和海湾(Llansó等[81])的生态健康评价中。美国环保署建立了B-IBI操作规范,对马里兰州、佛罗里达州、密苏里州等16个州进行了河流健康评价[16];在法国,IBI被用来评价渠道化、农业面源污染、城镇化及渔业养殖对溪流生态系统的影响;在墨西哥,IBI被用来评价土地利用方式改变带来的影响;在日本,利用鱼类和底栖动物建立IBI-J来评价溪流健康。我国也在一些流域进行了B-IBI评估应用,如香溪河[63]、西苕溪溪流[82]、辽河流域[66]、长江口及毗邻海域[83]、漓江水系[84]等。Jaiswal和Pandey[85]针对不同规模和地点的研究表明,沉积物耗氧量 (SOD) 可以成为一种准确速效的工具,它揭示了水质富营养状况、生境破碎化状况和水质的变化,在SOD 含量极高的地方,碱性磷酸酶 (AP) 的活性明显较低。因此,可以利用AP-SOD 的关系定量描述河流生态系统健康。然而,由于 AP对金属有毒物质高度敏感,对于存在金属污染的地区,结论还需进行交叉验证[85]。

3.3 数学模型法

模型预测法是通过比较物种相对丰富度和环境数据,预测河流生态系统健康状况。该方法采用多种类型指标对河流水文、水质、生物等进行综合评价,将各指标得分累积后的总分作为最终河流健康状况的依据,在美国及澳大利亚河应用较为广泛。这类方法需以大量受人类活动干扰极小的生物群落以及相应的栖息地质量为基础数据,筛选出与参照点生物群落组成密切相关的变量(如受人类活动影响较小的经纬度、河流级别、底质组成等非生物学性状),建立判别函数,通过比较实际出现与模型预测群落组成之间的差异程度,从而判断水生态系统健康状况。模糊熵-灰云聚类二维河流健康评价模型可以根据河流个性特征,将各类河流健康指标输入模型中进行计算,最终根据定量的模糊熵值来反映河流健康程度[86]。RCE(Riparian, Channel, Environment Inventory)方法能在短时间内快速评价河流的健康状况,评价内容包括河岸带完整性、河道宽/深结构、河岸结构、河床条件、水生植被、鱼类等16个指标,将河流健康状况划分为5个等级[87]。ISC(Index of Stream Condition)方法将河流状态的主要表征因子融合在一起,能够对河流进行长期评价,评价内容包括河流水文学、形态特征、河岸带状况、水质及水生生物5方面的指标体系,将每条河流的每项指标与参照点对比评分,总分作为评价的综合指数[88]。RHP(River Health Program)方法较好的将生境指标与河流形态、生物组成相联系,评价内容包括河流无脊椎动物、鱼类、河岸植被、生境完整性、水质、水文、形态等 7 类指标评价河流的健康状况[89]。

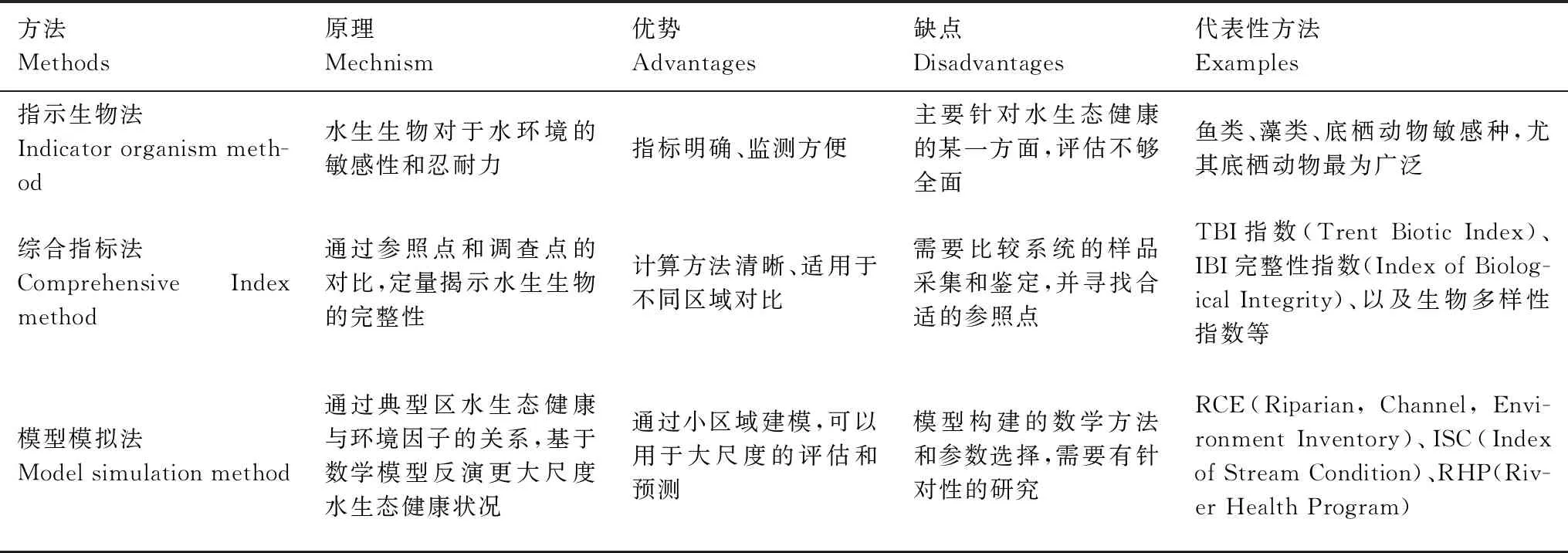

表1 河流生态系统健康评估方法对比

4 结论和展望

河流生态系统健康评价方法在不同尺度研究中差异巨大,我国对于河流的保护工作都处于水质改善阶段,缺乏对于河流生态系统的关注,也没有建立从河流生态系统安全的角度进行水环境管理的意识,因此国内在河流健康评价领域起步较晚。全球多数国家在尺度研究中较多采用单一指标或者指示物种,而在小流域典型研究中则更多采用多指标等综合评估方法。不同方法没有绝对的优劣,更多的是准确性和便利性的权衡结果。综合分析国内外研究发现,河流生态系统健康的研究已经取得了丰硕的进展,但现有的河流生态系统健康评估存在以下几个问题:(1)水生态系统健康的内涵问题。文献中表述水生态系统健康的词汇比较多样化,如“河流健康”、“流域健康”、“河流生态健康”、“河流生态系统健康”、“水生态系统健康”等。虽然研究侧重点可能存在一些差异,但是总体目标和核心内涵存在很多相似的地方,多强调河流生态系统的完整性、质量和健康问题。因此,概念不一致会导致不同研究对比的困难。(2)水生态系统健康的评价指标问题。河流生态系统健康的影响因素很多,选择指标的依据因人因地而异,缺乏统一的标准和规范,从而导致不同研究结论的差异性很大。(3)水生态系统健康的研究尺度问题。现有研究多关注水体自身的健康状况,对于河流生态系统及其流域整体的关注较少,从而形成较为片段化的结论,没有形成河流整体、陆地-水生态系统的耦合关系。

为进一步推进河流生态系统健康开展深入、全面、系统的研究,针对目前研究中存在的一些问题,未来的发展趋势和研究重点应该包括:

(1)将河流生态系统及其毗邻的流域陆地作为统一整体,考虑生态系统结构完整性,以及生态系统服务的综合性,通过生态系统服务的类型权衡、区域集成等方法论的指导,全面提升河流生态系统健康,强调生态系统整体结构,关注生态系统服务。不管水生态系统健康、河流生态系统健康、还是其他概念所表达的内涵,应该都要强调河流生态系统的完整性,最大限度发挥其生态功能,提供人类所需的社会服务功能。河流生态系统健康既是生态结构完整性的结果,也是生态系统服务的基础。

(2)建立跨区域对比的综合指标体系。单因子评价缺陷在于单一指标不能全面揭示河流状态,可能会导致较大偏差,健康的河流生态系统应该是物理、化学、生物等各方面均处于良好状态,同时能够较好的为人类提供相应的生态服务,因此综合指标评价法更能反映出河流生态系统的综合状况。学术研究可以从多个角度论证河流生态系统健康评估指标的准确性、高效性等,从管理的角度需要建立国家尺度河流生态系统健康评估体系,提出对应的规范和标准,综合考虑生态系统和人类需求,根据不同流域特征划定基准和阈值,选择准确的评价指标, 并确定适当的权重,相关河流管理部门应建立一个更全面的监测系统, 并加强基本数据的收集,为河流健康评价提供更多信息,从而形成可供公众、管理部门参考的科学依据。同时, 还应该实施开发与修复并进的方案,确保人类社会发展需要的同时保护河流的生态健康。

(3)加强对河流廊道影响河流生态系统健康的研究。河流廊道是实现河流生态系统的现实保障,对河流生态系统具有重要的影响,未来的研究方向应结合景观生态学、水生生物学等多学科知识,运用不同景观指标和视角来解决景观的尺度效应问题,同时探讨廊道生境特征在何种尺度上对水生生物与河流生态系统的影响最为明显,为河流生态系统管理与恢复技术提供技术支撑。

(4)集成河流生态系统评估的多学科知识应用。河流水生生物监测用于河流健康评价的指标还比较局限,主要是底栖动物、鱼类、藻类等,应该拓展其他因子,如细菌、浮游动物、水生植物等。除此之外,模型预测也可以利用模糊聚类、神经网络、遗传算法等构建点状特征向面状特征的反演;遥感技术可以协助获取时空高精度数据,监测和反映河流生态系统健康状况。因此,生物学、生态学、环境科学、地理学、数学、遥感与GIS等都将为河流生态系统健康评估提供理论和方法支撑。

(5)遵循社会-经济-自然复合生态系统的理念,进行河流生态系统的保护和恢复。河流生态系统健康的流域并不是禁止一切人类活动而避免对流域造成影响,而是要在流域可承受的范围之内,实现人与流域的和谐与可持续发展。因此,对流域生态健康的理解不能过于狭隘和片面,而应该综合考虑人与自然、生态和发展的关系[90]。此外,我们要认识到健康的河流生态系统不是完全杜绝人类活动的参与,两者之间不是零和博弈,需要关注河流健康程度和变化,从而指导流域管理者对河流生态系统进行保护和修复[91]。