中海油面向长江以北地区天然气产供储销新体系构建

付子航 单彤文 杨玉霞 黄洁馨 安东雨

中海石油气电集团有限责任公司

0 引言

天然气产供储销体系建设是保障天然气长期稳定供应的基础和关键,加快推进天然气产供储销体系建设,是我国天然气工业当前的重点任务[1]。2018年是我国天然气产业启动产供储销体系建设攻坚战的“元年”,随着2018年、2019年国家连续颁布天然气产业发展的新政策、新要求,并在更高层面上加速推动天然气产业链整体的治理性改革,为中国海洋石油集团有限公司(以下简称中海油)从集中且局限于东南沿海、长江以南为发展重心的传统布局,跨过长江、在长江以北地区营造新布局、谱写新篇章提供了新的发展机遇。为了加快中海油在长江以北地区的天然气产供储销体系建设的步伐,根据国家天然气产供储销体系建设的思路,基于中海油在该区产供储销体系的现状,构建了具有中海油特色的天然气产供储销体系。

1 我国天然气产供储销体系建设思路

2017—2018年冬季,我国北方部分地区一度出现天然气供应紧张的局面,暴露天然气产业链在生产、供应、储备及销售等环节还存在一些不足[2-3]。比如,上游勘探开发投入不足,产能建设相对滞后;供应体系不够多元,面临可靠性不足风险;陆上输气管网互联互通程度不够,未能实现天然气资源在更大空间范围的高效统筹和输送分配;储气调峰能力不足,“削峰填谷”措施难以完全满足需求;供用气合同尚未实现全覆盖,个别地方开发用气项目缺乏气源衔接、无序发展等。

以2018年颁布的国发(2018)31号文件[2]、国能发规划 2018(22)号文件[4]、发改能源规2018(637)号文件[5]及发改办运行〔2018〕563号文件[6]和“两个1亿立方米调峰用户清单”[7]“环渤海地区液化天然气储运体系建设”两项具体项目任务为标志[8],我国天然气产供储销体系建设思路基本定型。

1.1 产供储销体系基本内容

建立天然气产供储销体系,全面覆盖“产、供、储、销”各环节,包括:加快国内天然气增储上产,全力推进天然气基础设施互联互通,完善天然气储备调峰体系,有序发展天然气分布式能源和天然气调峰电站,以气定改推进“煤改气”工程、推广天然气用户与气源方直接交易,落实天然气接收和储运设施公平开放等一揽子任务和措施。

1.2 生产环节 强基础

加大国内气田勘探开发投资量和工作量、稳定进口气源、加快推进煤层气、页岩气、致密气等非常规天然气产能建设。

1.3 供应环节 一张网

推进天然气管网互联互通,打通“南气北上”等反输和调运瓶颈,消除增量气源的入网瓶颈,加强气源间互供互保。“环渤海地区液化天然气储运体系建设”成为优先建设任务。

1.4 储气环节 筑关键

建立以地下储气库和沿海LNG接收站储气为主,重点地区内陆集约、规模化 LNG 储罐应急为辅的储气调峰系统,积极引导各类投资主体通过参与沿海LNG储罐和地下储气库等储气设施来履行储气的责任,以“供气企业10%”(近期又有所调整)“城燃企业5%”及“地方政府3天”三项指标,构建储气辅助服务市场,储气服务和调峰气量市场化定价。

1.5 销售环节 健机制

全面实行天然气购销合同管理,以购销合同为基础规范天然气调峰。供用气双方签订有量、有价、有价格浮动机制的中长期购销合同。创新用户调峰机制,建立国家和地方两个1h108m3/d调峰用户清单,按照50%、30%、20%的比例进行分级,在高峰期根据需要启动压减措施等。

2 中海油在长江以北地区天然气产供储销体系现状

2.1 海域天然气生产与供应

中海油在长江以北地区有一个综合型油气开发生产基地——渤海油气开发区,2019年商品气销售量约为16h108m3,通过海底生产系统和登陆设施分别覆盖京津冀地区、山东及辽宁,气量主要供应烟台、营口等地;渤海海域天然气主要包括4个终端:葫芦岛终端、营口终端、渤西终端和渤南终端,总计供气能力16h108m3/a。随着新增海域天然气(以下简称海气)的开发和增产,葫芦岛锦州20-2终端、渤南终端和渤中19-6气田的登陆设施都将进一步扩建。

2.2 进口LNG供应、存储和天然气管输

中海油在长江以北地区已投产的LNG接收站仅有天津LNG接收站,原核准接卸能力约32h108m3/a,存储设施包括1座16h104m3LNG储罐、2座3h104m3LNG储罐以及一艘长期商业租用的16h104m3FSRU(浮式LNG储存和再气化装置),2019年天然气销售量约48h108m3。

截至2019年底,中海油在京津冀地区投运天然气管道约50 km,输气能力约66h108m3/a;在山东省参股天然气管道660 km,输气能力约30h108m3/a;在辽宁省投运天然气管道96 km,输气能力约20h108m3/a。

2.3 现状小结

总体来看,中海油在长江以北地区的天然气产供储销体系建设尚处于起步期,气源、供气设施和管输设施零散且相互孤立,天然气存储能力主要依赖LNG储罐,整体上依托周转能力较高的LNG接收站形成以“点对点”方式供应当地市场的保障能力。

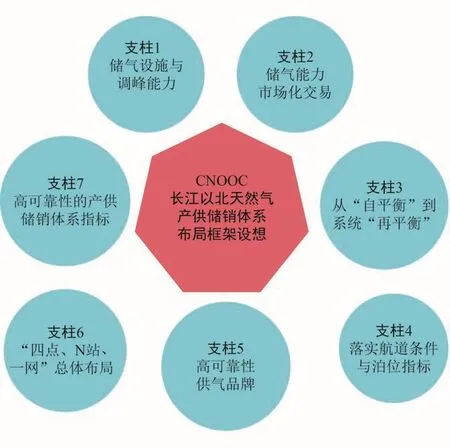

3 天然气产供储销体系布局框架七大支柱

笔者提出的在长江以北地区发展和建设一套天然气产供储销体系的布局框架,具体由7个具有中海油典型特色的支柱构成(图1)。

图1 中海油面向长江以北地区天然气产供储销体系建设布局框架示意图

3.1 储气设施与调峰能力为关键物理基础

结合国能发规划2018(22)号文件[4]、发改能源规2018(637)号文件[5]以及“环渤海地区液化天然气储运体系建设”[8]的相关要求,储气设施和调峰能力有必要成为中海油在长江以北地区发展的关键物理基础。在长江以北地区,依托中海油就近供应海气的资源禀赋条件和进口LNG“资源池”灵活统筹配置优势,进一步复制在东南沿海地区运作良好的“海气+LNG”双气源高保障型供气模式,充分发挥可高效物理存储的大型LNG储罐群的高周转率优势和LNG接收站小时级的灵活调峰能力[9],促进海气与LNG资源的协调配置和发展。

3.2 储气能力市场化交易

我国集约化的大规模储气设施资源稀缺,尤以地下储气库为甚,但其分布地区并不与储气需求程度高的市场所在地区一致。大型LNG储罐是另一种选择,但在内陆建设大型LNG储罐或者在沿海岸线地区单纯以储气能力指标为目的建设LNG储罐基本是不经济和难以持续的,只会抬高天然气储气调峰服务的成本。

依托于LNG接收站常规运营服务,以储气能力为指标新建LNG储罐,是最可能取得经济性和可持续发展的方式。发改能源规2018(637)号文件明确提出“支持企业通过自建合建储气设施、租赁购买储气设施或者购买储气服务等方式,履行储气责任”,中海油已率先在南方沿海LNG接收站依托LNG储罐启动储气能力合作的“河南模式”。在长江以北地区,天然气管网密度相对更高、互联互通条件相对成熟、岸线资源更加稀缺、中部省份尤其是长江经济带省份储气能力匮乏而储气需求更加迫切,推行依托于LNG接收站内大型储罐和外部互联互通管网条件的储气能力市场化交易与商业服务,有望成为长江以北地区产供储销体系建设的一个重要特色。

3.3 从 自平衡 到系统 再平衡

中海油在东南沿海地区多年建设的天然气产供储销体系具备省级“自平衡”的特征和保障优势,成功的实践经验包括:①“LNG+海气”有效协同;②LNG接收站与配套管道的站线一体化;③天然气基础设施与下游利用项目同步一体。通过近年来的“南气北送”工程和在长江以北地区初步营造的天然气供销体系,中海油将逐渐把“自平衡”体系延展和融入全国天然气产供储销体系,将参与并有效促进长江以北地区的天然气产供储销体系从不平衡走向“再平衡”的格局。

通过有效复制成功经验,充分研究和适应新环境下的市场格局,在长江以北地区可以考虑以下3项新措施:①针对更加紧张的岸线资源,集约性规模化发展LNG接收站及储罐群;②充分依托天然气基础设施互联互通建设和更加独立、统一的输气管网平台[10];③发挥LNG“资源池”与国际供应链保障的灵活优势[11],放大 LNG储罐存储的“削峰”功能,协同其他气态天然气资源挖掘开发LNG储罐存储的“填谷”作用。

3.4 积极论证航道条件与泊位指标

在长江以北地区的岸线资源、港口码头和泊位资源以及航道条件约束都可能成为发展瓶颈。根据交办规划〔2018〕92号文件[12]提出的总计“7处港址、16个泊位、其中新增11个泊位”的规划结论,即使时间轴进一步延伸至2030年,在环渤海地区的码头和泊位资源仍非常有限,且部分码头的进港航道存在较大的交通组织因素的限制,也制约了LNG接收站可实现的周转能力。在长江以北地区,条件相对较好的码头泊位资源集中在唐山港、烟台港及江苏省的盐城港。

3.5 高可靠性供气品牌

尽管市场条件存在较大差异,中海油在长江以北地区更有必要通过资源组合的差异化和高供气可靠性,强化市场开发与市场引领作用,以资源保障能力、调峰灵活性、商业合同100%全覆盖三要素为特点,复制在东南沿海地区建立的供气高可靠性的品牌。

3.6 四点、N站、一网 基础设施总体布局

通过上下游一体化建设,上游增储上产并完善4~5座海气登陆终端,根据条件合作建设或商业租用数个LNG接收站,建设和(或)有效依托互联互通的天然气管网、统一的输气管网平台,形成以10%存储能力为重要指标之一的“四点、N站、一网”的天然气基础设施布局。

3.7 高可靠性的产供储销体系指标

通过“海气+LNG”资源统一协同和天然气基础设施布局,突出天然气供应链体系的成本控制,形成较大规模的天然气年周转能力、气化外输能力、储气能力和调峰能力的体系指标,与其他供气企业共同形成在长江以北地区针对重点城市、重点区域的“N-1”高可靠性供气保障能力。

4 中海油在长江以北地区天然气产供储销体系布局

基于前述面向长江以北地区的天然气产供储销体系建设布局框架,有必要就体系中的设施布局关系、能力指标等进行量化分析,具体涉及外输系统则还需要进一步进行水力仿真分析[13]。总体量化分析结构见图2。

图2 长江以北地区天然气产供储销体系量化分析结构示意图

4.1 分析结构说明

中海油在长江以北地区的天然气产供储销体系量化分析结构,由12项要素构成,总体上包括4个维度上匹配关系的量化分析、4条基线基准的量化分析、两个区域层面的流向和气量平衡量化分析以及两个能力的量化平衡分析。需要说明的是,这里的市场需求仅为企业自身的预期销售市场需求。

4个维度的匹配关系量化分析,包括海气登陆终端、LNG接收站及输气管网构成的天然气基础设施与海气资源、LNG资源、陆上煤层气资源之间的“设施—资源”匹配;天然气基础设施与气态用气市场和LNG槽车运输市场的“设施—市场”匹配;LNG接收站与配套输气管网(如有)、LNG接收站内部的LNG码头泊位与LNG储罐及气化外输设施之间的“设施—设施”匹配;LNG接收站与LNG码头泊位的来船通行密度、LNG接收站与槽车外运通行密度之间的匹配。

4条基线的量化分析,包括“供应—设施—需求”端的年度平衡、高峰月高峰日平衡以及年度与高峰月高峰日分别在市场需求上浮10%~30%情景下的适应性计算和分析。

两个区域层面的量化分析,既包括长江以北各省、直辖市内部的“资源—供应—储备—市场需求”四个环节的产供储销体系“自平衡”分析,也包括长江以北区域整体天然气总体流向和流量的平衡分析。在时间维度上,包括年度、高峰月高峰日以及年度和高峰日分别在预期市场量上浮10%~30%的情景。

两个能力的量化平衡分析,包括基于企业预期市场目标的产供储销体系平衡分析,以及反过来从基础设施100%能力释放后的天然气流向与流量平衡分析。后者考虑到天然气基础设施公平开放改革后的情景。

4.2 举例说明

这里仅举例“设施—资源”匹配、“设施—通行密度”匹配及“设施—设施”匹配,以便简要说明上述分析结构的应用方式。

4.2.1 中海油在京津冀地区“设施—资源”匹配能力

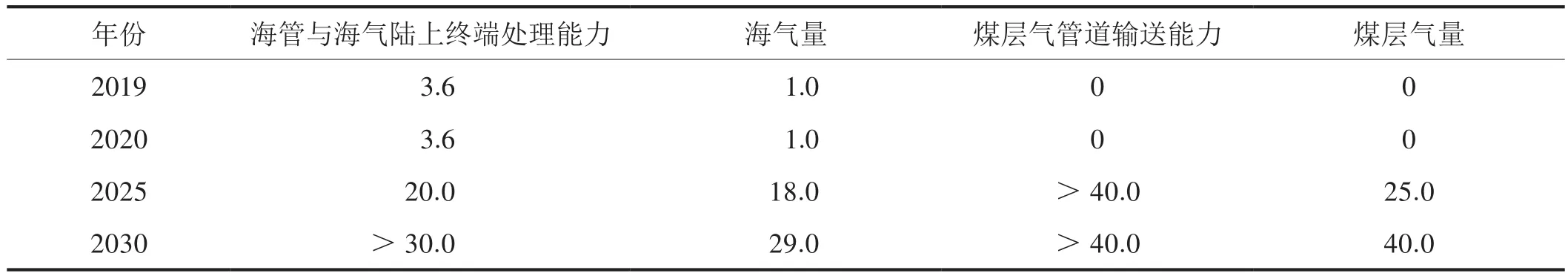

“资源—设施”匹配关系,反映的是资源供应量与基础设施可支撑能力之间的关系。因此,在本文分析中,海气与煤层气均以相对固定的“以产定供”进行分析,而LNG作为重点以“设施周转能力决定供应能力”进行最大弹性能力的分析。在京津冀地区,到2025年前中海油将供应海气、LNG及煤层气3种资源,其中,来自山西的煤层气出晋外输,并通过中联煤管道与蒙西管道在河北安平—蓉城分输站实现互联互通,管道输送能力超过40.0h108m3/a,能够满足直至2030年的预期煤层气的最大输送量(表1)。渤海油气开发区的海气登陆终端包括渤西终端和新建的渤中19-6气田登陆设施,基于相关建设计划的海气登陆终端和海底管道的扩建与新建能力,能够支撑2025—2030年登陆渤西的海气释放和外输。因此,这里重点分析占资源主体地位的LNG与LNG接收站周转能力的支撑关系。

表1 中海油在京津冀地区的 海气/煤层气设施—资源 匹配关系表 单位:108 m3/a

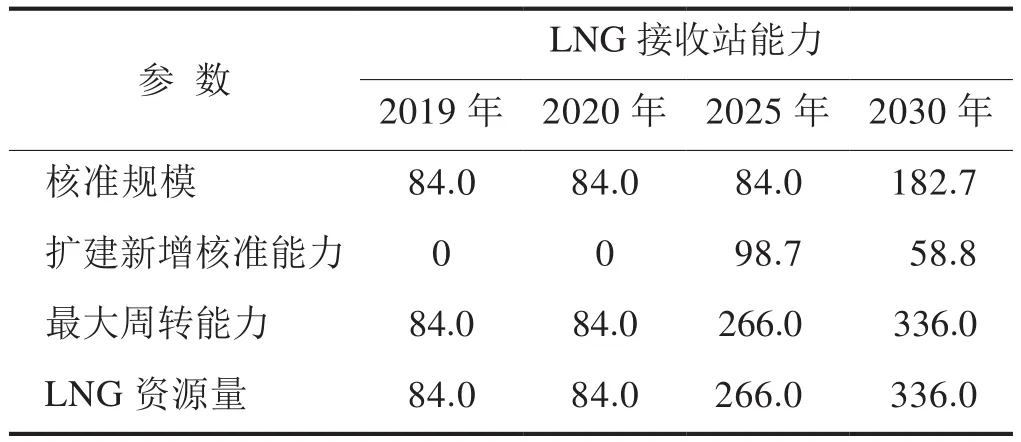

中海油在京津冀地区的LNG气源设施将包括自建、合资、合作的LNG接收站,以及其他在公平开放政策[14-15]下可能购买容量或商业租用的LNG接收站,这里作为示例说明时仅指天津LNG接收站和曹妃甸LNG接收站。在2019年,天津LNG接收站新增的一座16h104m3LNG储罐投产,项目核准规模按审批程序重新上调至84.0h108m3/a(600h104t/a),实际周转能力与项目核准值一致(表2)。预计2023年初曹妃甸LNG项目一期投产(1.5个泊位),项目核准规模为81.2h108m3/a(580h104t/a),2023年初天津LNG接收站二期投产,预计解脱FSRU并释放新增1个泊位,项目核准规模预计为101.5h108m3/a(725h104t/a);按照最新颁布的《LNG接收站能力核定方法》中的测算方法[16],到2023年这两个项目的实际周转能力最高可分别达到98h108m3/a(700h104t/a)和168h108m3/a(1 200h104t/a),总计比两个项目核准规模的总和高出约45.6%。

表2 中海油在京津冀地区的 LNG设施—资源 匹配关系表 单位:108 m3/a

2030年前曹妃甸LNG项目二期投产(达到2.5个泊位),预计项目核准规模140h108m3/a(1 000h104t/a),根据核算其实际周转能力将达到168h108m3/a(1 200h104t/a)。到 2030年,中海油在京津冀地区可利用的LNG接收站的实际周转能力最大可达到336h108m3/a(2 400h104t/a),海气和煤层气的供应能力最大可超过69h108m3/a,基于设施能力最大可支撑的LNG、海气、煤层气3种天然气供应能力总计约405h108m3/a。

4.2.2 中海油在京津冀地区“LNG设施—通行密度”匹配能力

“设施—通行密度”匹配反映的是基础设施与通行安全之间的关系,主要是LNG接收站接收离散化LNG运输船来船数量的可实现性和LNG槽车外运数量的可通达性。根据中海油对渤海湾地区LNG船舶通过能力(饱和度)评价及混合交通组织优化的系统化研究结论,天津LNG接收站的月接船能力在单码头时可达13艘船,在FSRU解脱后的月接船能力两个码头总计不低于18艘船(涉及该区域进一步的交通组织优化问题[17]);曹妃甸LNG接收站在达到3个码头泊位数量时,无论是进出渤海湾各港老铁山水道的通过容量、还是曹妃甸LNG接收站进港航道,都可以达到容纳每个泊位15艘船的月接船能力,但考虑到曹妃甸LNG接收站的合资性质和不同股东对LNG接收站周转能力占用的问题,暂且按照中海油可保守使用18艘船上限的月接船能力计算。则到2025年,中海油在京津冀地区以31艘LNG船的月接船能力为保守上限,随着曹妃甸LNG接收站新泊位的扩建,到2030年的月接船能力上限提高至36艘LNG船。表3中的月均来船数、高峰月来船数是基于企业对其预期市场需求的判断。可以看出,LNG接收站的接船能力足够支撑企业的预期需求,海上LNG船舶的通行密度可以认为在安全范围之内。

LNG槽车外运的通行安全,主要以LNG槽车的在站外道路交通密度为指标来衡量。根据2016版《城市道路工程设计规范》,评估天津LNG和曹妃甸LNG接收站站外港区道路(不考虑更大范围的交通流密度)的通行能力时,按照“表4.2.3其他等级道路一条车道的通行能力”和“表4.1.2车辆换算系数”[18],车速按照20 km/h,对于LNG槽车的道路通行能力计算结果为440辆/h。两座LNG接收站的高峰日LNG槽车装车需求评估为最大39辆/h,仅占道路通行能力的8.8%,即使考虑到其他车辆的影响,也可以认为站外的港区道路通行能力能够满足安全需要。

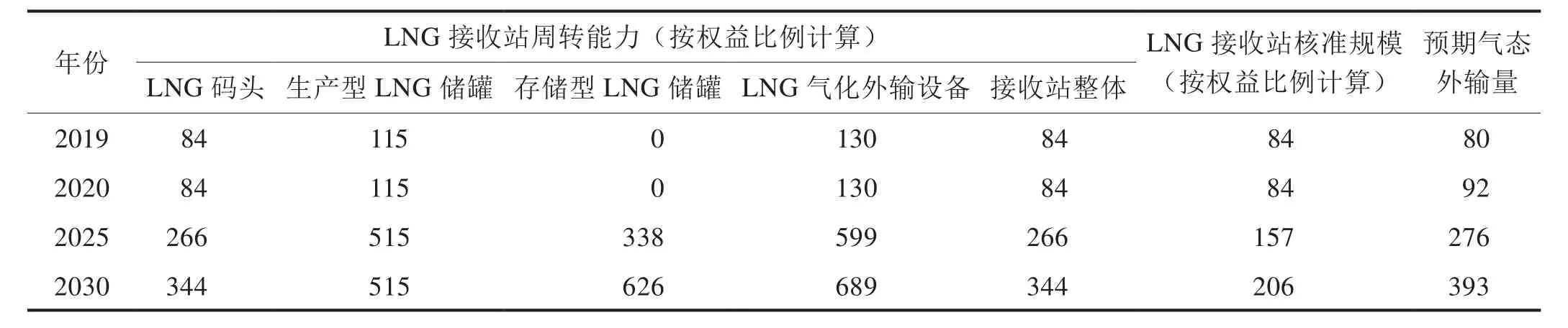

4.2.3 中海油在长江以北地区LNG接收站内部“设施—设施”匹配能力

LNG接收站内部“设施—设施”匹配反映的是LNG接收站的码头接卸能力、LNG储罐周转能力、站内气化外输能力以及站外配套管道管输能力(如有)的匹配关系,以及据此形成的LNG接收站的整体周转能力。LNG接收站是典型的离散流和连续流的复合系统,在项目设计阶段隶属于不同行业的码头、站内工程、外输3个环节均有不同程度的富裕能力考虑,作为一个整体在面对实际运行中出现的超预期市场波动时,某一环节有可能率先成为制约接收站周转能力的“瓶颈”。这里主要依据《LNG接收站能力核定方法》[16],分别对LNG码头、LNG储罐、气化外输3个环节的最大周转能力进行技术核算,并给出LNG接收站整体的最大周转能力(该方法的科学合理性可以进一步探讨)。考虑到对LNG接收站存储能力的外部约束性要求,LNG储罐进一步区分为生产型储罐和存储型(储备型)储罐两种类型,其中存储型(储备型)LNG储罐的主要目的是为达到约束性的存储能力指标而设置。

表4反映了中海油在长江以北地区LNG接收站内部的“设施—设施”匹配关系,相比于京津冀地区,中海油在长江以北地区的LNG接收站还考虑了新建的江苏LNG接收站。需要说明的是,在LNG接收站公平开放和输气管网独立的条件下,这里的LNG设施将包括自建、合资、商业租用的LNG接收站,因此反映的设施能力并非是自有或完整计入的LNG接收站设施能力,而是商业权益能力,即对不同LNG接收站分别按照不同的切分比例计算其可用能力。

从表4可以看出,直到2030年,LNG码头的接卸周转能力都会构成LNG接收站整体周转能力的决定性指标。从2020—2030年的10年内,按比例计入的LNG接收站的整体周转能力不能完全满足企业的预期市场增长需求(预期气态外输量),这就需要提前根据市场增长情况进行评估和处理,或者提前一次性另作其他安排。

表3 LNG设施—通行密度匹配关系表

表4 中海油在长江以北地区LNG接收站内部设施之间匹配关系示意图 单位:108 m3/a

4.2.4 中海油在长江以北地区高峰日市场量上浮30%的区域流向平衡

中海油在长江以北地区天然气基础设施的布局以LNG接收站为主体。从分析LNG接收站的周转能力弹性和日调峰能力适应性出发,依托高度统一的互联互通的输气管网体系[19],基于海气气源、LNG接收站和输气管网的统一建模与仿真分析结果,随着中海油在南方沿海地区较为集中的LNG接收站群的能力优化调配,以及长江以北地区“四点、N站、一网”天然气基础设施的高效周转能力和调峰能力建设完成,在高峰日的基础上且中海油在长江以南和长江以北地区的预期高峰日市场量上浮30%的情境下,中海油在京津冀、山东、江苏和浙江的天然气基础设施体系最多能够额外释放出(0.5~1.0)×108m3/d的短期富裕能力。这将为改善全国在高峰季内短期的天然气流向平衡和调峰调剂起到重要的支撑作用。

5 结论和建议

1)中海油在长江以北地区建设天然气产供储销体系,在市场销售目标的引导下,建议立足点和突破点立于储气设施建设与存储能力的市场化交易探索上。相对于过去10多年在长江以南地区相对成熟的东南沿海天然气产供储销体系,中海油在长江以北地区尚处于初创期,且长江以北地区是陆地气源和进口管道气的优势地区,市场环境和市场特点也有较大不同。因此,在长江以北地区建设产供储销体系的模式特点,应以有限度的预期市场目标为导向,以区域“自平衡”为体系核心,以有一定富裕量的“资源—设施—市场”平衡为建设原则,更多地发挥背靠国际资源供应链的LNG接收站高周转率的供储一体化能力和高适应性的调峰能力。

2)在长江以北地区,通过“海气+LNG”资源统一协同和“四点、N站、一网”的天然气基础设施布局,可以形成较大规模和互相支撑的天然气年周转能力、气化外输能力、储气能力和调峰能力。依托于“资源池”的统筹调配和LNG接收站的小时级调峰能力,可以为高波动的用气需求提供高弹性的供气保障。

3)在新时期,通过“南气北送”工程的物理延伸、苏、皖、鲁、京津冀地区管网设施的互联互通和国家统一的天然气管网平台,中海油在长江以南沿海地区产供储销体系的富裕能力能够直达或商业互换至长江以北地区,依托海上LNG资源的灵活调度和陆上外输管道气的流向调配,在更大范围上为长江以北地区产供储销体系建设提供支撑和互济保障。

4)中海油构建的天然气产供储销体系量化分析结构,即基于12个要素的多种类型的设施与气量分解的匹配关系分析,是一项在规划业务中有价值的技术分析工具,可以系统化地评估企业建设天然气产供储销体系中的总体适应性,逐一有效地识别具体设施的冗余程度或“瓶颈”所在。