中石化地下储气库建库关键技术研究进展

曾大乾 张俊法 张广权 糜利栋

中国石化石油勘探开发研究院

0 引言

预计到“十三五”末,天然气在我国一次能源消费结构中的占比将提升至10%左右,天然气年消费量将达到3 380h108m3[1]。由于受季节性等因素的影响,在天然气供应与消费之间一直都存在着可靠、安全、平稳、连续供气与消费需求不均衡性的固有矛盾。为了解决上述矛盾、保持供应量与消费量之间的均衡关系,世界范围内目前都广泛采用地下储气库(以下简称储气库)来实现天然气的调峰、保供功能[2-3]。

较之于发达国家,我国储气库建设明显落后。根据国际天然气联盟(IGU)的经验,一旦天然气对外依存度超过30%,则储气库工作气量需超过消费量的12%[4-5]。而目前我国天然气对外依存度已超过40%;截至 2018年底,我国已建成26座储气库(群),总调峰工作气量约为117h108m3,仅占我国天然气年消费量的4.1%;根据我国《天然气基础设施建设与运营管理办法》的规定,2020年天然气储备量将不低于消费量的10%,以满足和应对供应市场的季节调峰及天然气供应中断等应急状况。

2017—2018年冬春之际,我国多个省区在用气量高峰期出现了天然气供应紧张状况,也暴露出我国储气调峰设施建设滞后等不足。因此,随着我国天然气消费量的增加和天然气对外依存度的升高,中国石油化工集团有限公司(以下简称中石化)作为中国最大的能源生产供应企业之一,为了满足人民对美好生活的追求、打赢蓝天保卫战,有责任加快储气库建设,以支撑中石化储气库发展,助力中石化天然气业务快速有效发展,保障我国的天然气供应安全。

1 中石化储气库建设现状

近几年,随着“西气东输”“川气东送”“北气南下”管网的建设以及中亚天然气的引进,为了保证管网沿线和下游长江三角洲地区用户的正常用气,我国加大了储气库建设力度。截至2018年底,我国已建26座地下储气库(群),有效工作气量总计为117h108m3,其中中国石油天然气集团有限公司(以下简称中石油)储气库23座。

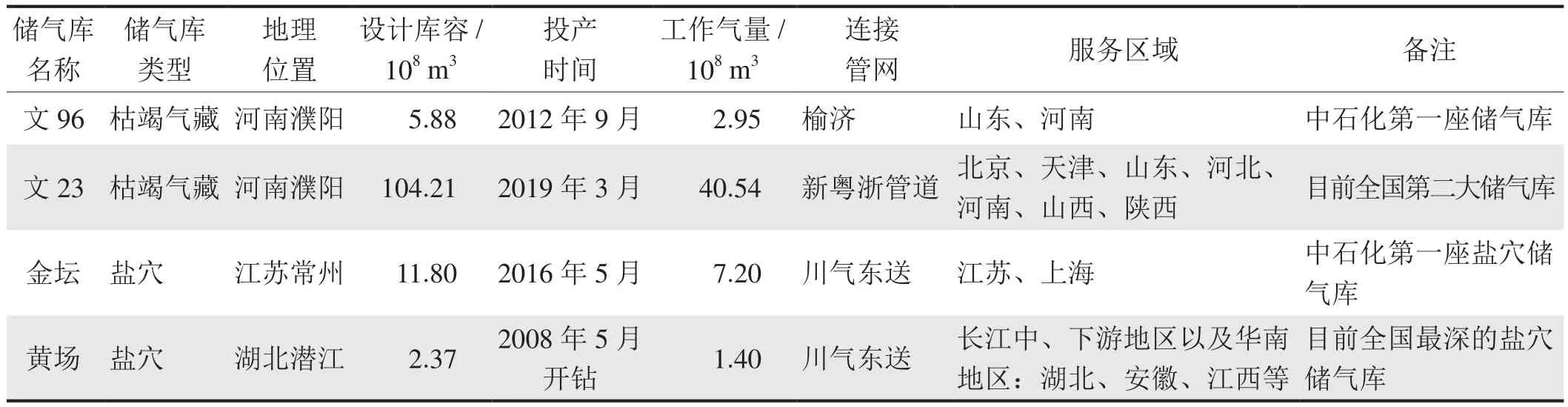

与中石油相比,中石化地下储气库建设起步较晚。中石化在“十一五”期间开始储气库建设布局,“十二五”期间实现突破。目前已建成储气库2座,即文96、文23枯竭气藏储气库,在建2座,为金坛、黄场盐穴储气库(表1)。

文96储气库位于河南濮阳中原油田境内,是中石化首座储气库,担负着榆济管道天然气季节调峰和应急保障任务。设计库容为5.88h108m3,有效工作气量为2.95h108m3。该储气库于2012年8月正式注气运行,截至2019年5月底,已进入第七注采周期,储气库累计注气11.02h108m3,累计采气6.91h108m3。

文23储气库位于河南濮阳中原油田境内,是目前中国第二大储气库,担负着新粤浙天然气季节调峰和应急保障任务。设计总库容为104.21h108m3,有效工作气量为40.54h108m3,分两期建设。其中一期库容为84.30h108m3,有效工作气量为32.67h108m3。该储气库已于2017年5月正式开工建设,2019年3月正式投注运行,截至2019年5月,已有22口新井投注,累计注气10.06h108m3。

中石化金坛盐穴储气库位于江苏常州市境内,是中石化第一座盐穴储气库,担负着川气东送天然气季节调峰和应急保障任务。设计库容为11.80h108m3,有效工作气量为7.20h108m3,分三期建设。目前正在开展一期溶腔工程和二期钻井工程,已形成有效工作气量0.60h108m3。

黄场盐穴储气库位于湖北潜江境内,是全国最深的盐穴储气库,担负着川气东送天然气季节调峰和应急保障任务。设计库容为48.90h108m3,有效工作气量为28.04h108m3。已批复设计库容2.37h108m3,有效工作气量1.40h108m3。目前已完钻4口井,形成溶腔体积为57.0h104m3,其中有效溶腔体积为39.9h104m3。

表1 中石化储气库统计表

2 面临的机遇与挑战

经过文96、文23、金坛储气库的建设与运行,中石化在储气库建设与运营方面取得了较大的进展,但受建库资源、地质条件、经营模式等诸多因素影响,储气库建设与运营面临着一系的挑战。

2.1 建库起步晚,但发展潜力大

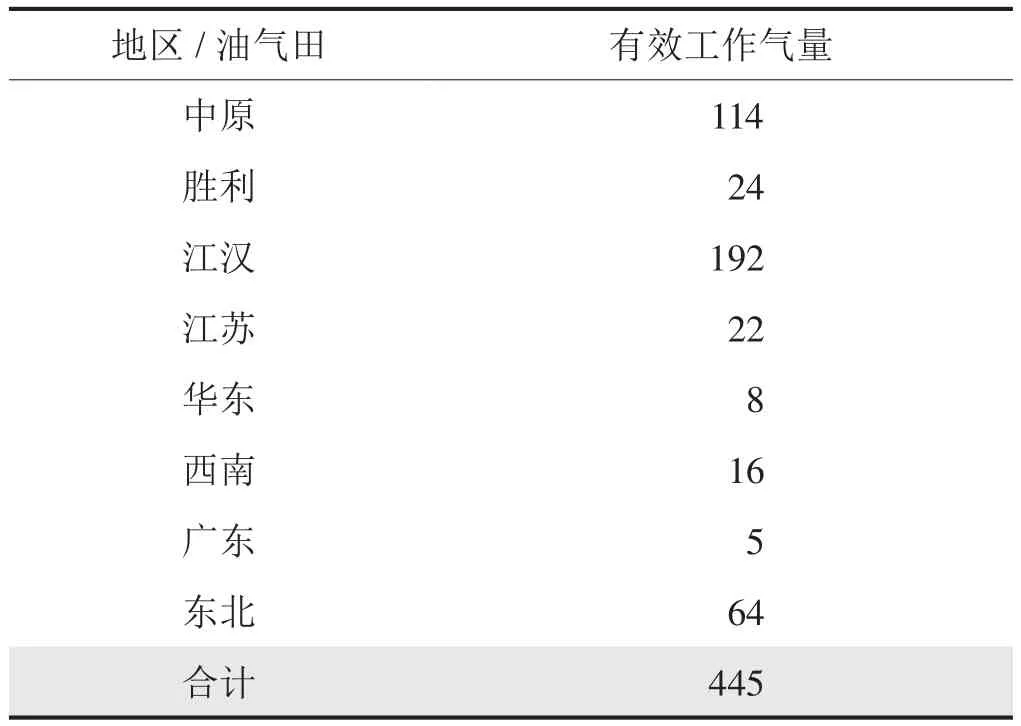

中石化储气库建设起步较晚,“十一五”期间开始储气库建设布局[6]。截至2018年底,中石化储气库调峰能力仅为3.5h108m3,仅占中石化年销售量的1.3%,同国外12%的平均水平相比存有很大的差距,但中石化发展潜力大。根据胜利、中原、江汉等油气田企业初步筛选评价,中石化矿权范围内备选库址24座,最大可建库潜力超过440h108m3,有效调峰气量可超过200h108m3,建库资源潜力大。中石化建库资源分布如表2所示。

表2 中石化建库资源分布表 单位:108 m3

根据规划,“十三五”期间,中石化将对金坛、菜24、赵庄北、广华、黄场等10座储气库建设目标进行重点论证和实施。预计到2020年末,中石化储气库有效工作气量将达到41.6h108m3,基本满足业务发展的调峰需要。预计到2025年建成有效工作气量80h108m3,储气库建设应用前景广阔。

2.2 地质条件复杂,但库址资源靠近消费区

整体来讲,中石化建库地质条件相对较差。气藏建库以中低渗气藏为主,埋深普遍大于2 500 m;构造复杂、断层发育;陆相沉积相相变快、储层物性较差、非均质较强,气水关系复杂。文23储气库埋深平均2 880 m,发育大小断层37条,孔隙度10.6%~13.6%,渗透率介于3.0~5.9 mD。盐穴建库以陆相盐湖沉积盐层为主,夹层多、品位低、部分埋深超过2 000 m。黄场盐穴储气库埋深达2 200 m,夹层3~7个,夹层厚度5~7 m,夹层垮塌控制难、形态控制难,造腔难度大。

但中石化建库库址资源靠近天然气消费热度高值区,胜利、中原、江汉、江苏、三水等备选库址地处华北、长三角、东南沿海,天然气调峰需求大,管网设施配套,区位优势突出,预计2020年,华北、长江沿线天然气消费规模占全国的2/3左右,占全国冬季调峰80%以上。

2.3 建库技术不够成熟,有待进一步攻关

国外储气库历经上百年的发展,建库、运行已形成了成熟的配套技术和较完善的标准、法规。与国外相比,中石化储气库建设处于起步阶段,虽然在地质重构、产能评价、动态监测、运行管理等方面积累了一定的经验与技术,但在储气库多周期强注强采下动态密封性评价、配产配注优化、交变载荷下完井管柱优化设计、大变量地面柔性处理、全生命周期完整性评价等建库关键技术方面还处于探索阶段[7-11];韧性水泥浆体系、承压堵漏技术、交变应力下套管设计技术等有待完善;建库和运行管理体系标准还处于逐步建立健全与完善阶段。经验不足、技术不配套、基础理论薄弱、技术标准体系不完善等诸多因素给储气库建设与运行带来了一系列挑战。

2.4 管理模式不尽完善,不利于储气库高效运行

由于目前国内没有实现冬夏气价峰谷差和调峰气价,储气库运营模式和调峰气价尚未确立,储气库成本如何回收、项目经济效益如何评价缺乏相关政策与制度。现有政策将储气库天然气纳入管道气气价管理,没有单独进行储气库核算,难以体现储气库的经济效益。目前在储气库的运营与管理方面,仍采用西方早期的运营与管理模式,由中石化投资建库,储气库的调度、运行和使用由中国石油化工股份有限公司天然气分公司负责,矿权属于油田企业并由中国石油化工股份有限公司天然气分公司委托油田负责管理。这种投资、建设、管理、运营模式给储气库投资、调度运行、效益考核、利益分配带来极大的障碍,使储气库资源难以发挥最大的效用,不利于储气库高效运行。

3 储气库建设关键技术

中石化在枯竭气藏型储气库建设方面,经过文96、文23储气库的建设与运行,初步形成了储气库库址优选、交变载荷动态密封性评价、库容参数评价与优化、建库方案优化设计、复杂地质条件下钻完井技术以及地面工程智能化管理和大功率注气压缩机研发等建库关键技术;在盐穴储气库建设方面,通过金坛、黄场盐穴储气库建设,厚夹层垮塌技术等方面取得突破性进展,形成了厚夹层腔体优化设计、夹层垮塌预测与控制、造溶腔、稳定性评价等关键技术;同时,以济阳坳陷为研究对象,探索了含水层储气库建库关键技术。

3.1 复杂地质条件气藏型储气库建库关键技术初步形成

整体来讲,中石化气藏型储气库建库地质条件较差,埋深普遍大于2 500 m;构造复杂、断层发育[12];陆相沉积相变快、储层物性较差、非均质较强,且有边底水,不同程度地发生水侵。针对此类复杂地质条件,系统开展储气库库址优选、交变载荷动态密封性评、库容参数评价与优化、建库方案优化设计等关键技术攻关,初步形成了复杂地质条件气藏型储气库建库技术。

3.1.1 储气库库址优选技术

优选圈闭密封性、圈闭构造、埋藏深度、储层物性、储量等关键地质参数,同时考虑市场、地面和老井状况等因素[13],将30余项参数纳入筛选评价体系。总指标体系包括5个一类指标,9个二类指标,59个三类指标,应用模糊数学、神经网络等方法进行优选。运用该方法对中石化的23个气藏型储气库备选库址进行评价,优选卫11、文24、玉皇庙、永21、朱家墩和孤家子气田作为中石化首选建库目标。预计可建成总库容量48.59h108m3,有效工作气量24.05h108m3。

3.1.2 交变载荷动态密封性评价技术

文23储气库上覆一套巨厚的文23盐层为储气库盖层,断层发育,为研究其在交变载荷下的动态密封性,开展了三轴应力、剪切等岩石力学实验,利用实验数据,校正地应力测井解释模型,计算单井的地应力,结合三维地质模型,建立了基于地质构造形态和岩石力学参数非均质性的圈闭三维地质力学模型,与渗流模拟模型联动计算,建立了圈闭地应力—损伤—渗流耦合模型,模拟计算在储气库强注强采下的三维地应力场和盖层、断层面受力变化,以经典的摩尔—库仑准则为依据,采用剪切安全指数评价盖层的剪切破坏风险,采用断层滑移指数评价断层的稳定性,评价了储气库的动态密封性,保障了储气库安全运行。

3.1.3 库容参数优化设计技术

由于储气库短期高速注采,宏观上,由于储集层物性的差异,气体短期高速注采将导致储集层平面和纵向部分低渗区无法得到有效动用;微观上,受毛细管力滞后、孔喉非均质性和气水流动能力差异等影响,多相流体高速互驱过程将发生气水捕集、互锁和绕流等现象[14-15]。因此,在储气库库容评价时,首先评价储气库水侵状况、储层非均质性,结合多周期水气互驱实验,分区分带评价储气库可动用有效库容。

在有效库容评价的基础上,以圏闭动态密封性评价结果为主要依据,以不破坏储气库封闭性的原则下,同时兼顾工作气量、气井产能和注入设备注入能力等因素,优化了上限压力;以储气库采气末期有较高产能、减少边底水侵入、满足采出气进站处理和外输的压力要求、具有一定规模工作气量、避免结盐等为约束条件,优化了兼顾调峰能力和工作气量的下限压力。在有效库容评价和上、下限压力优化设计的基础上,优化工作气量、垫气量等库容参数。确定文23储气库有效库容为104.21h108m3,上限压力38.6 MPa,下限压力20.92 MPa,气库有效工作气量40.54h108m3。

专家共识推荐:膀胱穿孔预防措施包括:①防止膀胱过度充盈;②有序切除肿瘤,仔细止血,保持视野清晰;③切除侧壁肿瘤时,采取适当措施注意预防闭孔神经反射;④对于体积较大或有肌层侵犯可能的肿瘤可甚至考虑采用分期手术。

3.1.4 建库方案优化设计技术

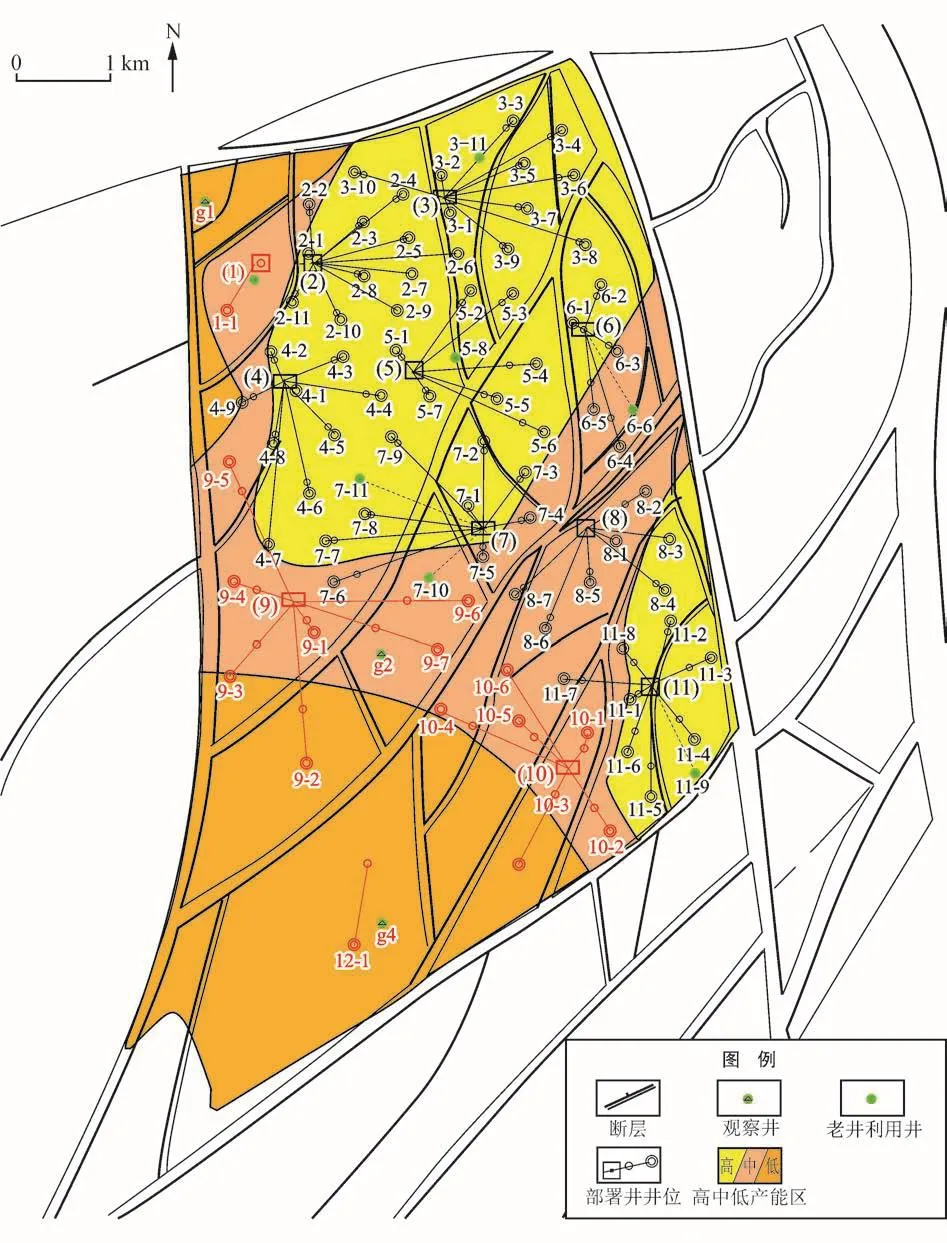

针对储气库短期高速注采和不均衡调峰采气特殊性,采用考虑多因素的储气库有限时率的合理井网密度优化设计方法。根据气井产能方程和管流方程,以临界携液、冲蚀流量、结盐以及井口外输压力为约束条件[16-18],通过节点分析法,确定合理产量,依据设计工作气量计算所需最低井数;根据高速不稳定渗流井控理论,预测高速注采的有效井控半径,确定实现设计有效库容控制的最低井数;根据用气不均衡系数,确定调峰用气高月和采气末期两个极端情况下所需井数,储气库合理注采井数取3种计算结果的最大值。在井型优选时,综合考虑构造特点、储层厚度、物性、隔夹层发育等因素,评价不同井型产能和库容控制程度,确定优化井型。通过优化,文23储气库二期井型优化为大斜度井,井数由37口优化为15口(图1)。

图1 文23储气库井位优化部署图

3.1.5 全生命周期完整性评价技术

储气库大规模多周期强注强采,压力循环波动大,易造成储气库圈闭地质构造失稳、井筒完整性失效和地面设备故障,导致安全事故发生。为了保障储气库安全运行,加强了储气库地下—井筒—地面“三位一体”全生命周期安全管控技术攻关。通过将储气库常规动态监测、井网监测与微地震实时监测协同配套,形成储气库地层漏失风险预警技术;在注采井完整性评价方面,建立套管、油管剩余强度评价和剩余寿命预测模型,分析套管腐蚀、设备密封性失效、固井质量等多种因素的影响,建立基于故障树的注采井泄漏风险评估方法和泄漏概率计算模型,对注采井完整性进行及时检测与风险评估;对于地面设施,通过宏观检查、工艺分析、管系应力分析等,确定地面设施的易腐蚀或损伤位置,采用无损检测、超声导波、外壁漏磁检测等技术对管道易损失的地方重点检测。全生命周期完整性评价技术的形成,为储气库安全运行提供了技术支持与保障。

3.2 探索了含水层储气库建库关键技术

为了探索含水层储气库建库关键技术,以中石化济阳坳陷含水圈闭为研究对象,开展了含水圈闭资源筛选、含水圈闭改建储气库地质评价、有效气顶形成机理、关键库容参数优化等关键技术研究,探索了含水层储气库建库关键技术。

3.2.1 有利含水圈闭筛选与评价技术

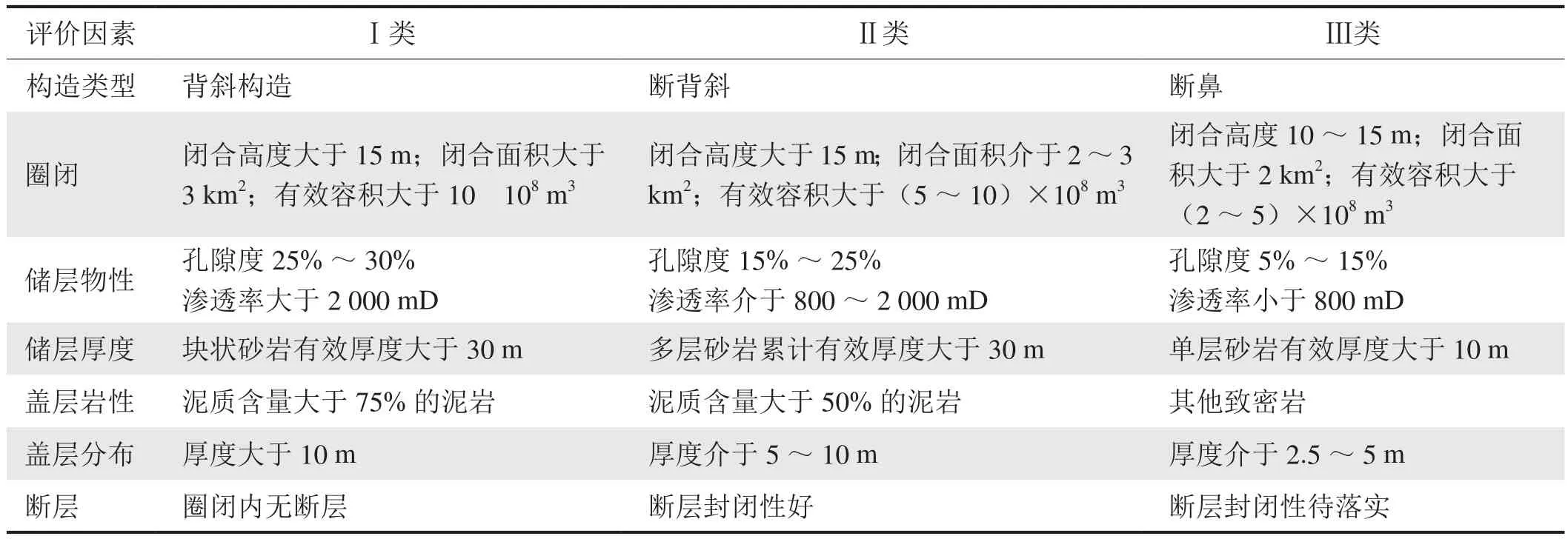

根据在输气管网和中大城市附近、远离人口稠密区与保护区、地质资料较丰富、以背斜构造为主等普查条件,利用地震、录井、测井资料,研究了圈闭构造、盖层岩性和厚度分布、储层特性,形成了适用于济阳坳陷含水层地质评价要素(表3),评价了惠民凹陷和东营凹陷61个水层圈闭,初步筛选出22个含水层圈闭。

表3 济阳坳陷含水层地质评价要素

3.2.2 含水层储气库气顶形成机理模拟技术

为了研究含水层气顶形成机理,设计、搭建了大尺寸含水层储气库物理模型,模拟了多周期注采过程,明确了气顶形成过程和相关机制。

实验结果表明,同轮次同净上覆压力,孔隙度和渗透率的减少随注采轮次增多,当注采达到8个周期时,渗透率和孔隙度动态变化趋于稳定。在气驱水过程中,随着轮次增加,气驱水时束缚水饱和度逐渐增加,束缚水条件下的气测渗透率逐渐降低,气驱水效率在55.13%~59.87%之间;在水驱气过程中,随着轮次增加,残余气饱和度逐渐增加。

3.3 厚夹层盐穴储气库建库技术取得突破性进展

中石化目前在建的江汉盐穴储气库具有埋藏深、夹层多、夹层厚的特征,深度大于2 000 m,夹层 3~7个,夹层厚度介于5~7 m,造成夹层垮塌控制难、形态控制难,造腔难度大。针对些地质特点和建设过程中的问题与难点,开展技术攻关,初步形成了一套针对深层、多夹层的盐穴储气库建库关键技术系列。

3.3.1 腔体设计与稳定性评价技术

由于储气库受多场应力和周期注采交变荷载作用,若腔体形态不良及运行压力和运行方式设计不合理等,将导致盐腔大幅度收缩、失稳、地表沉降等导致储气库密封失效。为此,针对深层、厚多夹层的特点,开展了盐腔形态论证、腔体形态参数优化设计、运行压力优化以及腔体变形程度、蠕变率、稳定性等研究攻关,初步形成了深层、厚多夹层盐穴储气库腔体设计与稳定性评价技术。

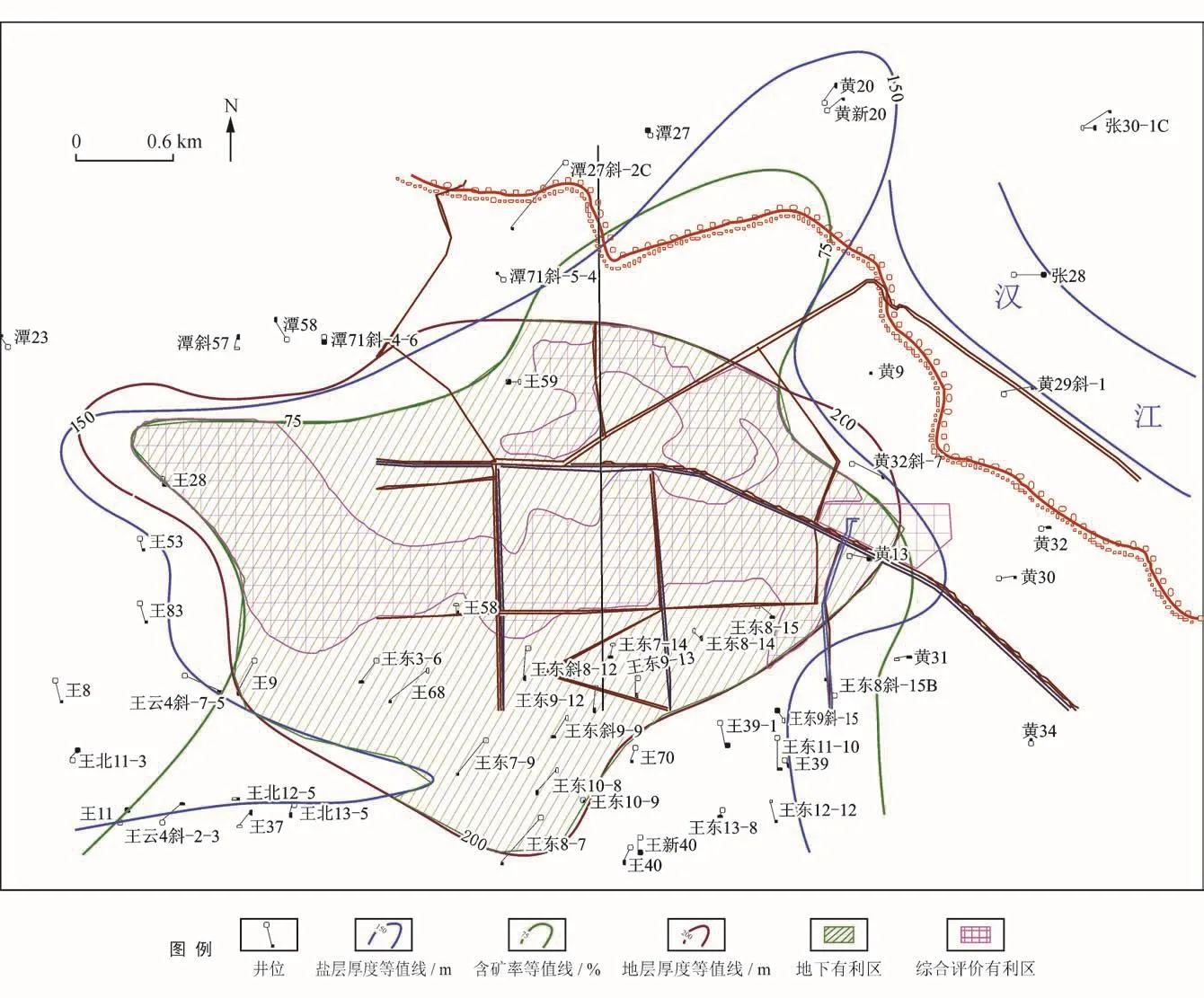

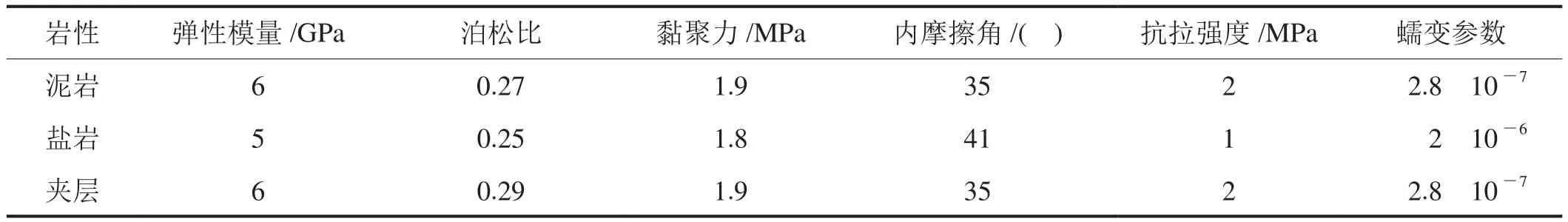

根据王58井区地质特征,筛选了造腔有利区(图2)。在室内盐岩和泥岩的力学试验及蠕变试验研究的基础上(表4),结合国内外盐岩的力学特性参数,确定计算参数,建立了单腔力学模型。根据腔体短期腔周破损和长期蠕变数值模拟结果,确定储气库短期运行最小压力不能低于13 MPa,长期运行最小压力为17 MPa。综合考虑运行的经济性、压缩机组的安全性及压力预测结果,确定最高运行压力32 MPa。并根据腔体的变形量、塑性区、体积收缩率、等效应变分析,优化了盐穴腔体。

3.3.2 高强度注采膏盐地层钻完井技术

结合江汉高温高压、埋深大的地层特点,优化井身结构、钻完井液体系,形成适应高强度注采膏盐地层钻完井工艺技术。井身结构采用直井井型,表层套管+生产套管、先期裸眼完井方式。针对不同开次的地层特征,分别采用不同类型钻井液体系,采用塑性饱和盐水水泥浆体系,提高水泥环的韧性和承受交变载荷能力。应用该技术,江汉盐穴储气库成功完钻4口储气井。

3.3.3 多夹层垮塌控制与腔体形态控制技术

通过夹层垮塌模式实验,确定了在溶漓夹层初期,垮塌模式为分层剥离后的局部冒落垮塌;在溶漓夹层后期,垮塌模式为整体失稳。基于垮塌模式和夹层垮塌力学分析以及夹层垮塌试验数据校正,建立多夹层垮塌控制流程方法。

图2 王58井区盐穴储气库有利区规划图

表4 弹塑性和蠕变计算参数表

同时,研发了一套耐高温高压的井下油水界面监测仪器,满足了深层盐穴要求。采用高精密电子元器件,计算油水界面深度;采用光纤代替电缆,实时监测油水界面位置,形成深层盐穴顶板控制技术。通过对声呐测试仪器、施工工艺、测试解释研究,形成一套声呐测腔施工和解释处理技术。通过开展现场声呐测试作业,实时监测腔体形态,为腔体控制提供技术依据。

利用多夹层垮塌控制与腔体形态控制技术,王储3井建腔层段内的14夹、13夹、12夹层实现全部安全垮塌,成腔率大于70%,腔体型态安全可控。累计测试40余井次,腔体体积测量精度超过95%。

4 结论

1)与中石油相比,中石化的储气库建设起步较晚,建库技术力量相对薄弱,加之地质条件复杂,库址筛选和建库难度大。受建库资源、地质条件、经营模式等诸多因素影响,储气库建设与运营面临着一系的挑战。

2)在气藏型储气库建设方面,经过文96、文23储气库的建设与运行,攻关了储气库库址优选、交变载荷动态密封性评、地质重构、有效库容评价、库容参数评价与优化、建库方案优化设计等建库关键技术,初步形成了复杂地质条件气藏型储气库建库关键技术,下步应加强达容达产研究。

3)在含水层型储气库方面,以济阳坳陷为研究对象,开展了含水圈闭资源筛选、含水圈闭改建储气库地质评价、有效气顶形成机理、关键库容参数优化等关键技术研究,探索了含水层储气库建库关键技术,下步应加强建库技术政策研究。

4)在盐穴储气库建设方面,通过金坛、黄场盐穴储气库的建设,攻关了盐穴储气库腔体设计与稳定性评价、多夹层垮塌与腔体形态控制等关键技术,厚夹层盐穴储气库建库技术取得突破性进展,下步应加强盐腔稳定性评价与监测。