释义元语言视阈下“鬼”之文化模式稽考

——基于英语、日语、汉语的比较研究

黄交军,李国英

(1.贵阳学院文化传媒学院,贵州贵阳 550005; 2.贵阳市青岩贵璜中学,贵州贵阳 550027)

一、引言

《中庸·二十九》云:“质诸鬼神而无疑,知天也;百世以俟圣人而不惑,知人也。”“鬼”在世界各民族的日常用语与文化思想中广泛存在,高度凝练着芸芸众生对天、地、鬼、神等事理的认知与思辨逻辑。然而颇为吊诡的是,面对这一具有高区分度、显标志性与醇郁特色的神秘事物,昔哲今贤们往往陷入“公说公有理,婆说婆有理”的循环游戏怪圈,迄今未有定论。元语言术语最初是为解决“说谎者悖论”“理发师悖论”等经典矛盾命题①的逻辑推演与技术手段而发明的一种工具语言,现已发展成当代学界日益重视的一种新研究范式。因元语言自身兼备形式纯粹、意义最简单、超越客观对象等突出特征,据此能更直接、精确地描述语言事实与真伪判断。借鉴元语言理论对“鬼”这一抽象概念进行不同语言之间精细词义及文化内涵的比勘校雠,可提炼出这一指称内容所折射的澄澈工笃之民族特色与思维模式,勾勒描摹出一张缜密有序、以“鬼”为主题周游列国的世界分布地图与语义拓展网络。《说文解字·序》云:“文者,物象之本;字者,言孳乳而浸多也。”[1]314汉语是以汉字为基础构成并凸显中华文明的表意体系,字符语码间自始至终透露着华夏先民关怀天、地、人、鬼、神等万事万物,进行披图演义②、诠微究原的斑斑青史与累累硕果,进而达到认识世界、理解世界与观照世界的积极目的,乃中华民族身份认同、精神共鸣、融合加速、命运休戚的重要纽带[2]97。初唐著名书法家虞世南《笔髓论·原古》一文强调汉字乃“经艺之本,王政之始也。仓颉象山川江海之状,虫蛇鸟兽之迹,而立六书”。何树龄更是推崇“数者,宇宙自然之记号也;字者,人类特设之记号也。自然之记号一定不易”(《皇朝经世文新编·卷二十上·学术·论书数》)的语符功用观点。为确保视野的开阔性、研究的权威性与结论的可靠性,笔者择录目前世界上鬼文化意识最为显著的三大主流语种——英语、日语、汉语,作为释义元语言③文本分析的对象进行演义推阐,力图揭开掩盖于语言事实背后的人类认知编码与奥秘。

二、和而不同:释义元语言视域下英语、日语与汉语三种语言世界中“鬼”之语义表现与民族思维

《道德经》第二十二章云:“少则得,多则惑,是以圣人抱一以为天下式。”④语言是人类用来表达意义的。依据自然语义元语言思想,语义的生成与演化并非物理世界本身的真实写照,而是取决于人们对物理世界的主观感知与价值判断,语言一开始即赋予语言使用者特定的世界图景与文化理念。因不同的人类文化背景影响个体对世界的认识,故不同语言针对同一个概念的解释自然千差万别。该理论的代表人物澳大利亚学者安娜·韦日比茨卡强调,正因意义是以人文为中心的,它能正确映射出人性的普遍特征与精神脉搏,所以人类社会的文化共性证实了存在普遍语义元语言思想。并提出不可再次分解还原的语义原词“在所有语言中具有对等性,能反映不可再次还原的人类思想”[3]113,可对人类所有语言构成普遍的语义解释力。我国现代著名语言学家邢公畹亦肯定:“在语言的深层结构中,我们可以看出语言的普遍性远远大于差异性。”[4]102印证了语言中确实存在能通释所有人类语言思想的基元词。

无独有偶,这一释义元语言思想其实我国古圣先哲早已有之,如道家创始人老子即主张“道生一,一生二,二生三,三生万物”(《道德经》第十二章)的事物衍生规律。故圣贤只要坚守“一”(指道)作为推导万事万物、具有普遍意义的典范法则,就能达到“为天下式,常德不忒,复归于无极”(《道德经》第二十八章)之至高目的。同理,“鬼”这一概念范畴在所有民族中具有普遍性、常用性、解释性与影响力,无疑是我们开启人类心智隐旨的便捷工具与优选词汇。而英语、日语、汉语作为当今世界上具有重要国际影响的流行语言,其语言系统内“鬼”之语义表现能充分体现出三个语言世界的真实图景与思维方式。

(一)英语世界“ghost”之语义表现与民族思维

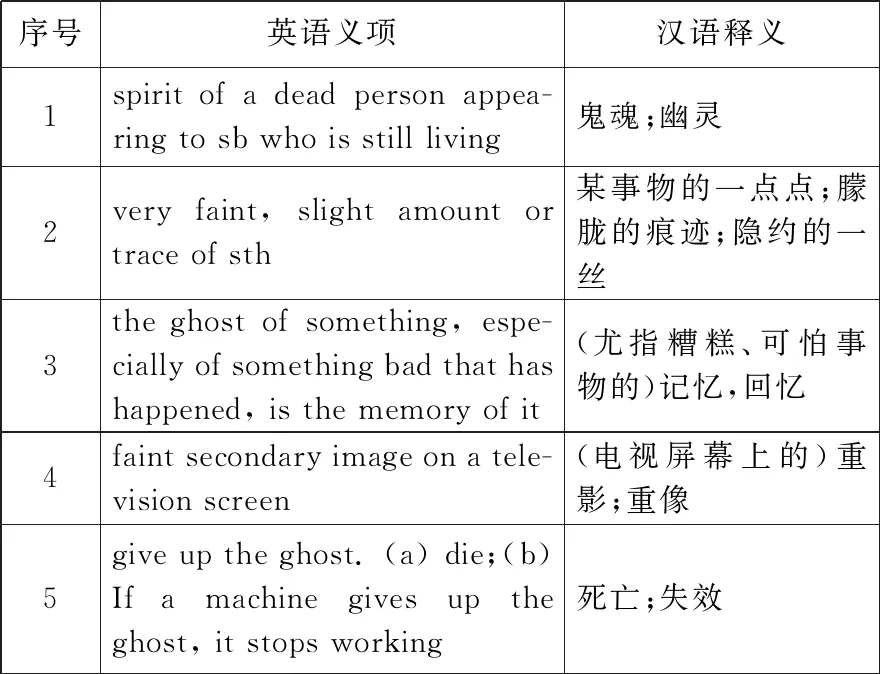

民族文化是人类语言赖以生存的摇篮与温床,而文字符号作为人们日常交际与传情达意的重要媒介,往往影响着人类的思维方式乃至生存方式。在印欧语的语言理论体系中,“词本位”语言观占据绝对主导地位,视词为语言之核心,词是一切研究的出发点,乃组成语言的基本结构单位,系语音、语义与语法三者融为一炉的结合体。经论证,英语体系中主要用“ghost”(意为幽灵,尤指鬼魂)一词来对译汉字“鬼”⑤。与其它语言相比,英语“ghost”的义项简明扼要,说明英语词义系统内“鬼”之概念范畴远未得到足够扩展,予人单一化、固定化、模式化的心理印象,从中可以管窥英语“ghost”之元语言意识。分析“ghost”一词时,词典尤其是大型权威词典的精确解释是我们参照考察的重要依据,同时也是作出事实判断与结论的关键支撑材料。号称全球最畅销的英语学习词典《牛津高阶英汉双解词典》解说该词有5个义项[5]1199(见表1)。

表1 《牛津高阶英汉双解词典》“ghost”释义

以上义项无法体现词义发展脉络,依英语“ghost”之词典释义,笔者重新整理出一张词义演变历程图(见图1)。“ghost”表“死亡;断气”一义乃古代英语的原始用法,而其衍生新义如义项4则属于现代科技发展的产物。在闭路电视出现以前,电视机需通过天线接收电视台发射的电磁波,再经机内设备进行信号处理后于屏幕上显示发射的图象,在此过程中信号经常会受到周围建筑物等反射干扰,造成各个方向的电波到达天线的路程长短不一,在接收时间上有差异进而导致电视屏幕上形成多重影像(即鬼影)。“ghost line”(鬼线)一词指光栅衍射时光谱线旁侧所出现的寄生谱线、假线现象,如著名的“Lyman ghost”(赖曼鬼线)、“Rowland ghost”(罗兰鬼线)等。另有“ghost point”(鬼点;鬼影)一语表述电子屏幕设备如手机触摸屏上的假性触控点(虚点),电子计算机行业术语“ghost free”称无寄生图像的事物,如“ghost-free signal”(无重影信号),电影片名“DoubleGhost”被译为“重影”“鬼影”,而魔术表演“Pepper’s ghost”(佩珀尔幻象)是借助平坦玻璃与特定光源技术使物体出现、消失或变形成其它物体的一种舞台视觉技术。

图1 英语“ghost”词义演化

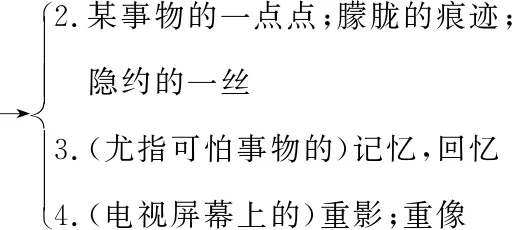

笔者对以“ghost”为中心的英语常用词组、短语进行了收集整理(见表2)。

通过对释义元语言的统计分析,笔者发现英语中“ghost”几乎都是以恶鬼、厉鬼、魔鬼等形象出现。因为按照基督教的教义,善良的人逝世会由天使引导至天堂,而有罪的人死后不被天堂接纳,只能去地狱接受炼狱惩戒。故英语文学中的游魂野鬼大多具有中世纪哥特式风格的惊悚意味,常常飘荡徘徊于阴暗潮湿的废墟古堡,充满恐怖、阴森、离奇、神异等浓厚色彩。如爱德华·布尔维尔-李特恩的小说《鬼宅》中的鬼魂、勒·法努的小说《克洛尔幽灵》中的幽灵、丹尼尔·笛福的小说《威尔小姐显灵记》中的威尔小姐、伊蒂丝·华顿的小说《神秘的铃声》之恐怖铃声、史蒂文生的小说《歪脖子的珍妮特》中的珍妮特[6]390等。甚至被誉为世界文学大师的莎士比亚,其戏剧《哈姆雷特》创作成功的一大秘诀也是对鬼魂形象的天才塑造。剧中老国王被其弟毒死后化为鬼魂,常于黑夜降临时出现在城堡角落,后来偶遇王子哈姆雷特并告诉他自己被害的事实真相,成为推动故事情节快速发展的关键环节。已有研究表明,英语文学中的鬼文化意识可上溯至古希腊戏剧。“鬼魂这一形象首次出现于埃斯库罗斯的悲剧作品中,后欧里庇得斯将鬼魂继承、发展为幽灵、象征甚至复仇工具,并在剧中加以充分的发挥创造;继而历经塞尼加、基德等人,再传至伊丽莎白时代的戏剧。故哈姆雷特父王之鬼魂即为《报仇神》中克吕泰墨斯特拉鬼魂的后裔,该系谱可以清楚地进行追根溯源。”[7]128

表2 英语以“ghost”为中心的常用词组、短语

在讲究实证主义的近代英语小说中,幽灵作为一个古老又新奇的经典意象,始终在西方文学中占据一席之地,不时引起人们的兴趣与争议。鬼故事作为一种幻想文体可以划分为神奇、离奇和奇幻等类型。神奇指描写超自然、魔法与不可能的想象世界;离奇表明由恐怖体验而引发的心灵困扰;奇幻则将可能和不可能进行糅合混杂,导致读者无法对小说中出现的怪异事件作出连贯性解读。从这个角度看,英语文学中的“ghost”小说叙事模式流露出人类面对超自然现象时试图利用心理学与科学的实证精神作出合理性解释时不得已的困惑、窘境与矛盾。正因英语世界内“ghost”不经意间给人们的阅读体验造成的不确定性、事件存疑(无案可查)、纯感官惊悚、情节过于猎奇等诸多重大缺陷,削弱了它在读者心目中的连贯性、可信度与解释力,使得“ghost”小说长期以来无法占据西方文学的主流地位。英国著名诗人与评论家艾略特即视“ghost”小说为二流的创作,明确指出:“超自然世界因缺乏有案可稽的翔实证据从而不被世人真正地相信,ghost仅仅只能给读者短暂的影响(使得它难以跻身主流)。”[8]4从释义元语言角度观之,英语世界对“ghost”的认知感悟极大地阻碍着它的词义发展,造成其义项相对简单,从而影响该词语的使用频率及意义延伸,不如日语与汉语那样拥有海量的“鬼”类词汇与形式多样的语言表达。

(二)日语世界“おに”之语义表现与民族思维

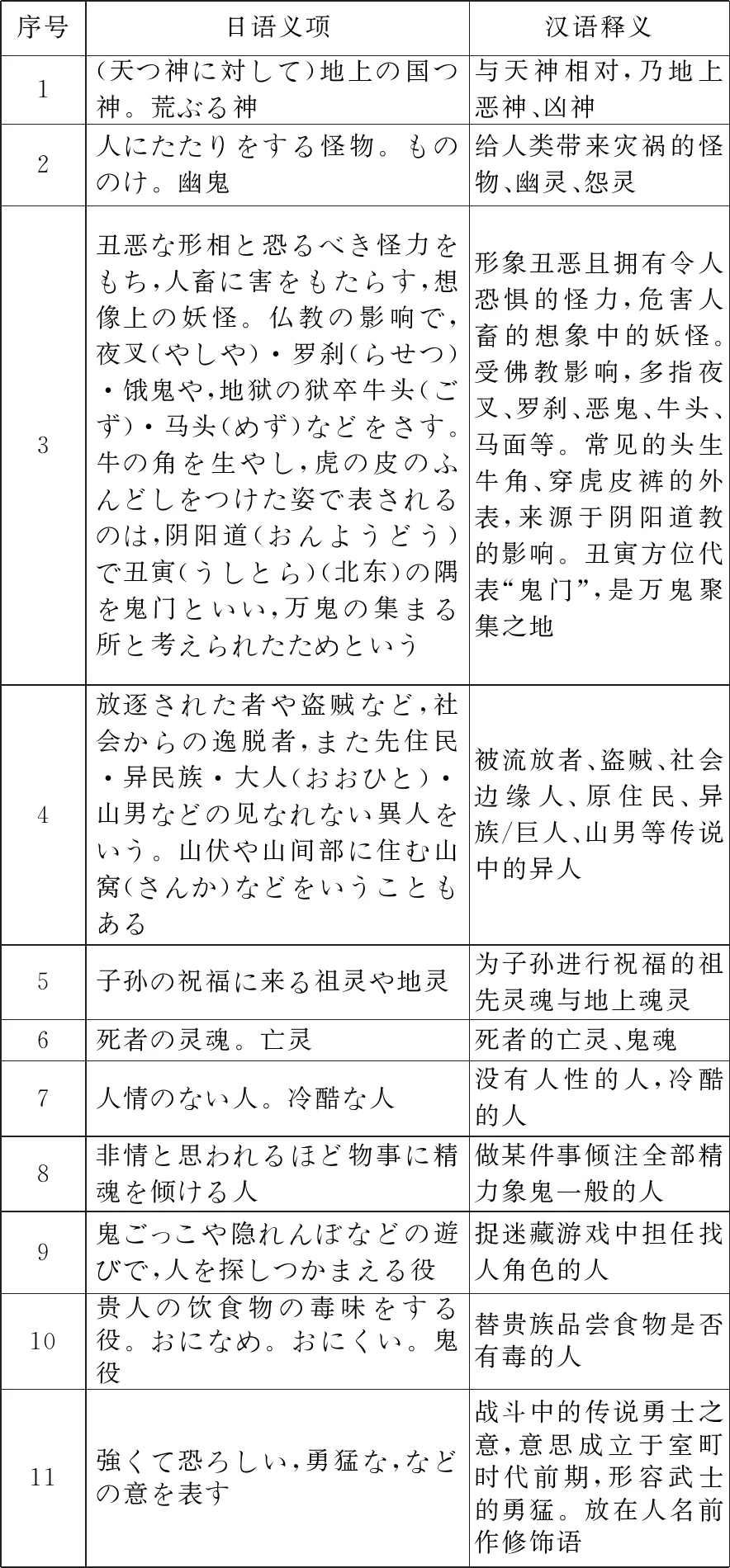

《本居宣长六十一岁自画像赞》云:“しき嵨のやまとごろを人はと,で朝日にほ山ぎくら花(欲问大和魂,朝阳底下看山樱)。”日本因其岛国封闭的地理环境,地震火山活跃,海啸灾难频发,人们经常面对旦夕祸福,慢慢习惯成自然,进而影响到其民族心理及其对世界的看法,逐渐形成以短暂、毁灭、壮烈与伤感为中心,以樱花、菊花等意象为代表的审美趣味与哲学锥指。在汉字“鬼”没有引入日本之前,日语最初是用“おに”(隐、阴)⑥来表达鬼魂这个概念,表示为祸作祟的隐形幽灵妖怪,具有吃人、害人、伤人之凶残习性。日本权威词典《大辞林》中“おに”有11个义项[9]439(见表3),笔者在此对义项3、义项8、义项10作出进一步说明。

表3 《大辞林》“おに”释义

关于义项3:日语的鬼概念除了受佛教影响外,还明显带有中国阴阳五行学说、道教思想等烙印。约公元6世纪,源于中国的阴阳五行学说混和道教咒术与密教占术传入东瀛诸岛,与其本土文化紧密结合后,最终形成日本独特的阴阳道流派。如日本的物语与怪谈将“丑寅”解成“鬼角”,将东北方位称为阴间“鬼门”,视为万鬼聚集进出之所,且日本古代传说中的鬼一般都是天生牛角虎牙(或虎爪)、上身裸露、下身着虎皮裙的可怕形象。实则日语中鬼的形象源流均能在汉语古籍中找到原型。《周易》八卦方位中艮卦位居东北,被称作风水中的鬼门。如《周易启蒙翼传》云:“大象八,乾天,坤地,离日,坎月,巽风,震雷,艮山,兑泽。四门,乾天门,坤人门,巽风门(亦为地户),艮鬼门。”东汉赵晔《吴越春秋·勾践归国外传》载:“是古经西北为天门,东南为地户,西南为人门,东北为鬼门。”旧题东方朔《神异经·中荒经》亦曰:“东北有鬼星石室,三百户共一门,石牓,题曰:‘鬼门。’”古人认为艮卦阴气沉重,于是在该卦位多建宗祠庙宇,以通鬼神。南宋王应麟辑《周易郑康成注·观》云:“坤为地,为众。巽为木,为风。九五,天子之爻,互体有艮。艮为鬼门,又为宫阙。地上有木,而为鬼门宫阙者,天子宗庙之象也。”堪舆学之鬼门又称鬼户、归门、贵门、气门。而八卦与十二地支排列组合后,丑寅方位开始指称鬼门这一术语。西汉时期人们即以戌亥之间立天门,辰巳之间为地户,鬼户在丑寅,人门在未申。更有甚者鬼门还分表里,艮卦(东北方)指表鬼门,坤卦(西南)称里鬼门,此二卦皆为阴气最重之线位,东北艮卦及西南坤卦连线部分(即东北方45°与西南方45°之对角连线)被视为“鬼门线”。相传鬼门乃东北而来的邪气、煞气汇聚之地,故建造城墙时常常在东北方设置一堵完整墙面意图抵御防范邪气,如古徽州民宅东北向不开设门窗。《隋书·萧吉传》云:“于是宣慈殿神坐,有风从艮地鬼门来,扫太子坐。”流风所及,至于闾巷,日本寺庙常常面朝东北方向,重要建筑如京都东北的延历寺、江户城东北的宽永寺即于东北方向修庙。为达到驱鬼辟邪的目的,日本建筑特意在东北方向加一个匚形凹陷。可见日语之“おに”词义范畴不仅充分吸纳古代中国“鬼”之字义精华,并进行了基于本土文化的创新,如日语“おに”往往是头顶牛(丑)角、口长虎(寅)牙、腰系虎(寅)皮兜裆布、手拎大铁棒的恐怖面貌,实则是对中国十二生肖中丑牛、寅虎的一种嫁接、移植与改造化用,将这两种动物形象加以想象夸张融入到日本的鬼形象雏形构建之中,体现出一种同源异流的文化类型学特征。

关于义项8:该义指对人生乐趣漠不关心,只埋头专注于某一件事情的人,如工作狂或机器。

关于义项10:鬼役即鬼角色,指替贵族品尝食物酒水试毒的人,随时有中毒死亡变成鬼的危险,故有此义。

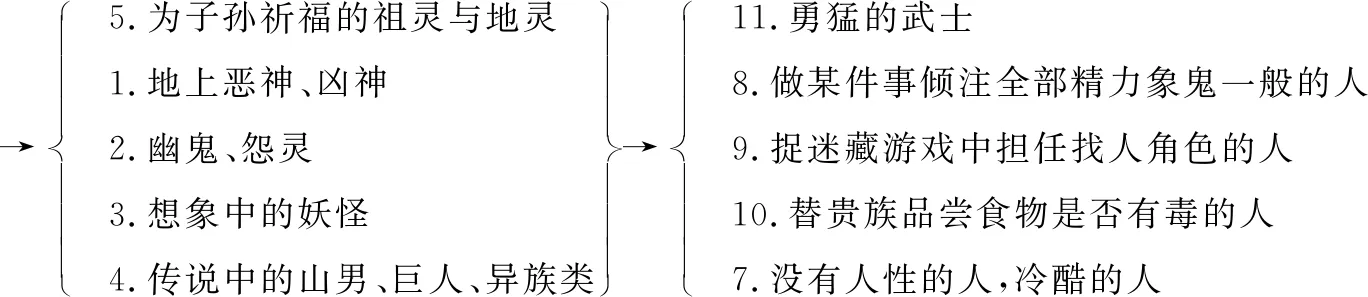

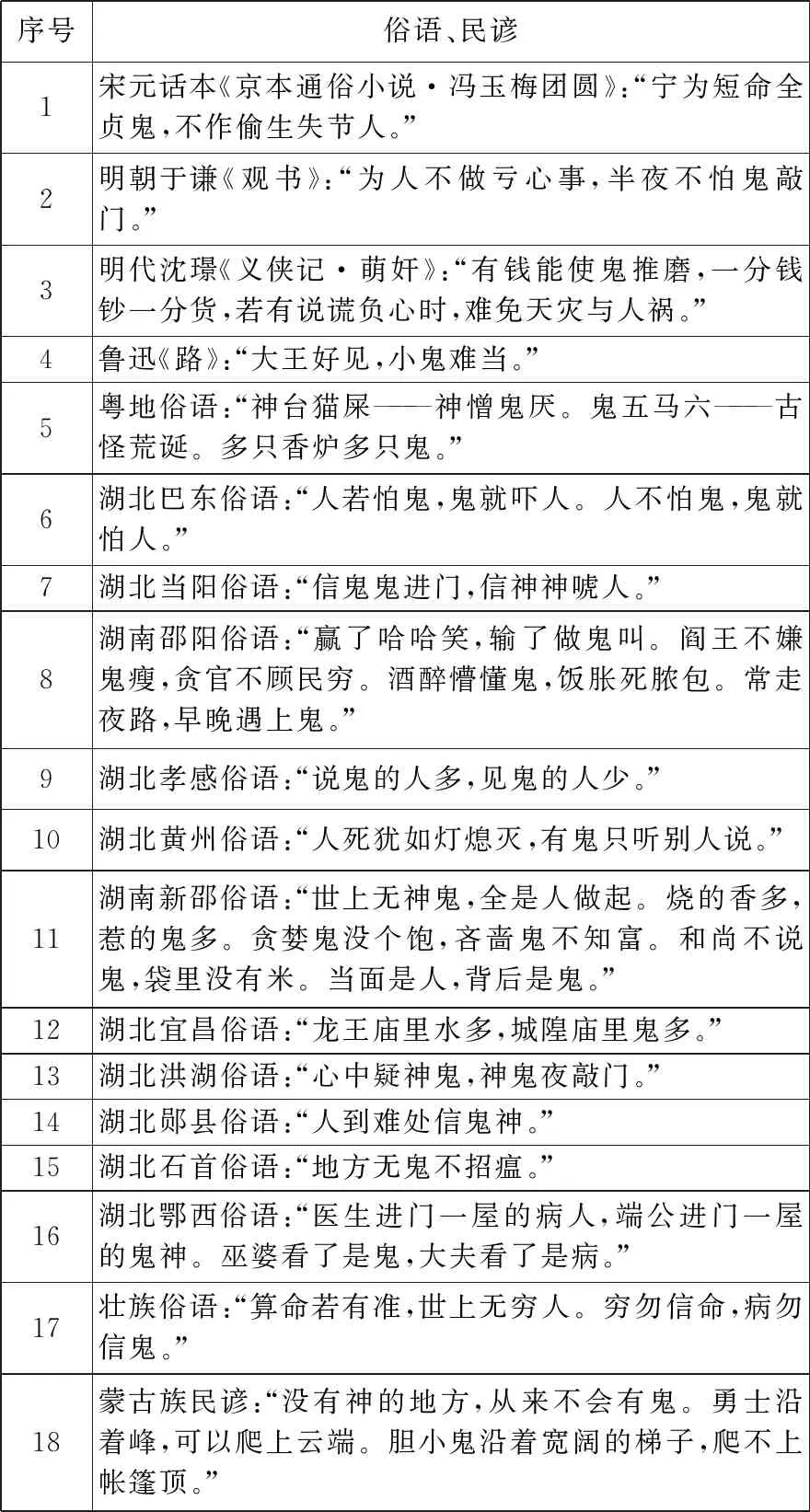

上述11个义项不能审视日语“おに”之词义源流。借鉴日语文献资料,笔者对“おに”进行梳爬(见图2),并对以“おに”为中心的日语常用谚语、民谣进行整理(见表4)。从释义元语言可以看出,尽管日语受汉语影响借用汉字“鬼”之形体来表达其鬼概念,同属汉字文化圈,但两者实为同形异义词。日语文献之“鬼”多指肌肉皮肤呈赤红或黄或青黑色、长相丑陋、青面獠牙、嗜人成性的妖怪恶魔,该类形象更接近于佛教、道教传说中的地域鬼界,说明佛教、道教等宗教因素对日本鬼文化影响深远。在日本《桃太郎》《一寸法师》等民间故事中,“おに”均扮演着重要的反派角色,甚至风神、雷神等禀性粗暴的神明亦以鬼之形态粉墨登场。以世界历史论之,日本近代通往脱亚入欧的现代化旅程曾遭到西方自然哲学及欧美文学的强势冲击,国民心态蒙受其影响甚巨。对“おに”的词典解释及谚语用法的分析表明,其释义集中于表现强壮勇猛异类大型、面容丑陋形象可怕、冷酷凶残不近人情(不通事理)等方面。大量字词意义逐渐渗入日本文学作品中,演变成具有浓厚日本地域风格的特殊人物意象。如日本恐怖片巅峰作品《午夜凶铃》系列(源自日本天才小说家铃木光司的志怪小说《七夜怪谈》)的女主人公贞子,充满恶毒咒怨,意念气场强大,让人不寒而栗,一路遇神杀神、遇佛杀佛,甚至连曾帮助她的无辜好人都不放过,成为民众无法逃脱的致命病毒、梦魇杀手。贞子这一艺术形象集中浓缩了人类痼疾中的贪婪、冷酷、绝望、窒息与死寂,被视作日本现代文学作品及影视作品中死神的醒目标志与象征,被影迷们称为亚洲恐怖片类型中里程碑式的经典形象。

图2 日语“おに”词义演化

表4 日语以“おに”为中心的常用谚语、民谣

36鬼も十八番茶も出花女大十八变,女人十八一朵花;丑女也有动人时,粗茶新沏也生香37学问の鬼全心全意的学问狂;书痴38仕事の鬼工作机器39臆病者の心の中で、すべての危険が胆小鬼的心目中,万事都有危险40臆病者と暗の影も怖いの音がする胆小鬼觉得黑暗中的影子也会发出可怕的声音

(三)汉语世界“鬼”之语义表现与民族思维

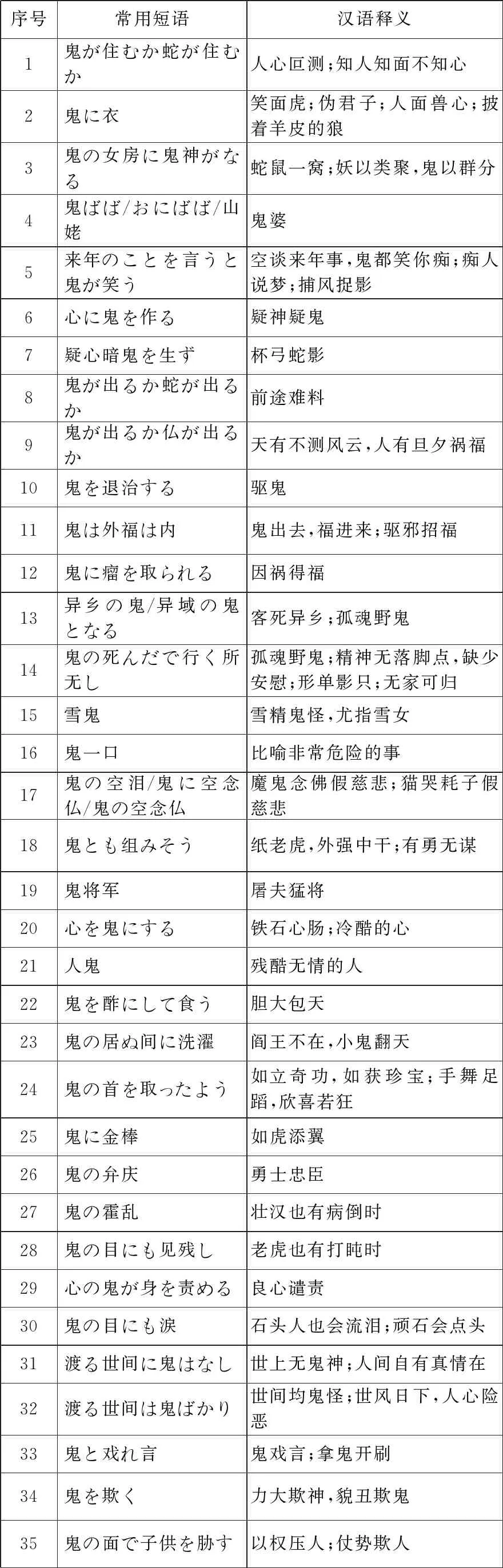

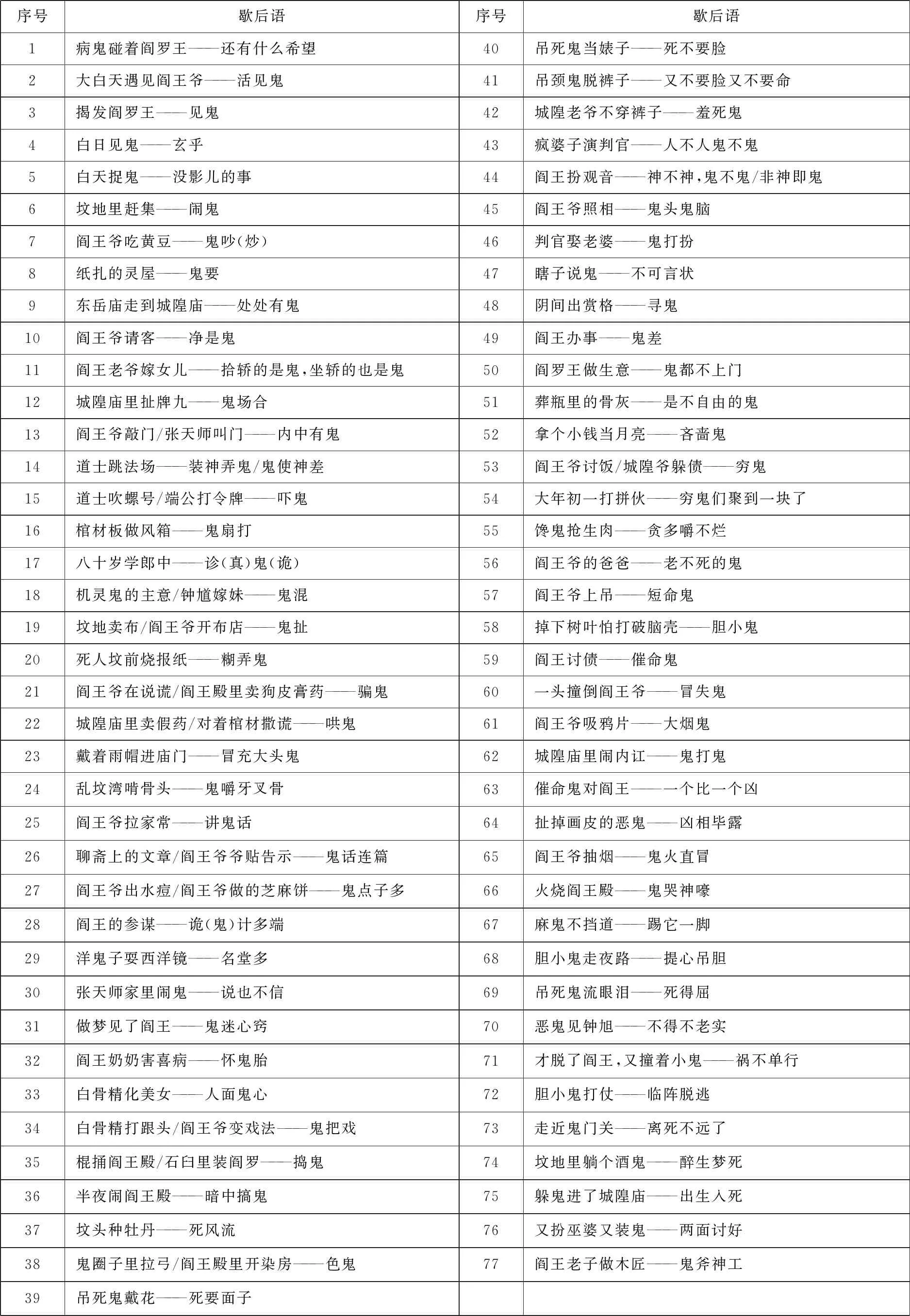

表5 《汉语大词典》“鬼”释义

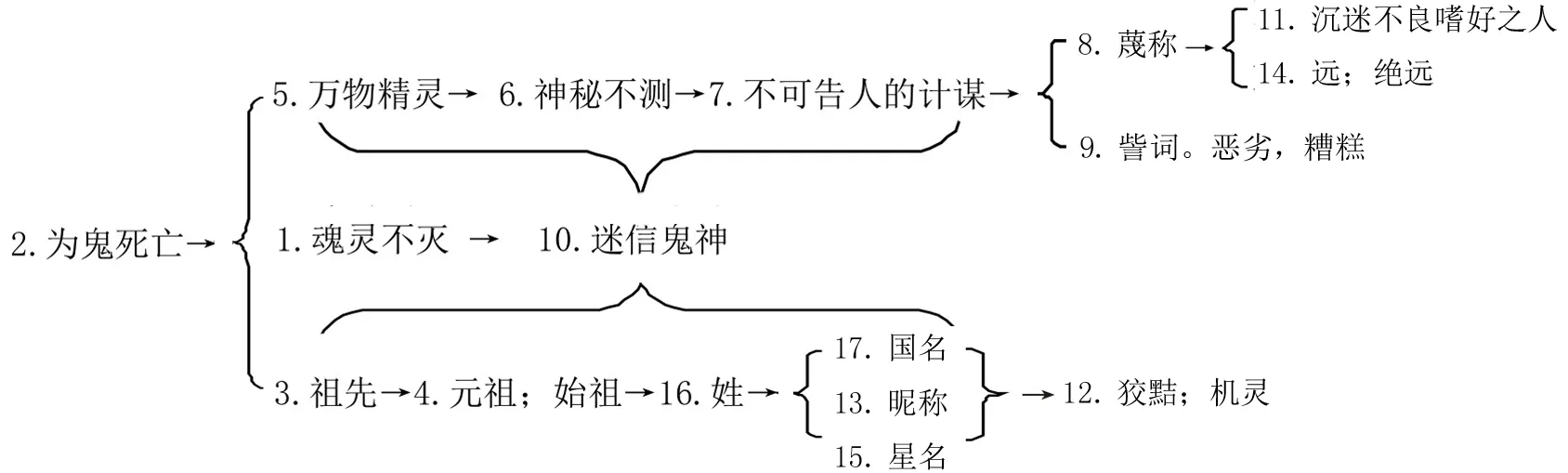

经过深入分析汉语“鬼”的诸多义项,笔者绘制出一张条理清晰、脉络分明的词义演化关系层次表,因为“从某种程度上说,厘清名物词发展演变的历史层次,也是我们对古籍词语进行去伪存真、忠实还原的‘古史辨’过程,意义重大”[12]28。从“鬼”字之意义轨迹我们可知汉语汉字承载着中华民族富瞻厚重的灵魂信仰与集体记忆,是我国作为统一的多民族国家自古以来始终屹立于世界民族之林所赖以生存的肥沃土壤和坚实根基。

汉语中“鬼”之词义分布与历时演变表明,中华民族很早就注重伦理意识的灌输,强调血缘传承的历史链接,推崇天、地、人的心灵感应与等量齐观。故在看待事物时不会一棍子打死,而是一分为二、辩证思考,尽可能引导疏通、趋利避害,从而求得世界万物的中和共生。费孝通说:“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同。”虽然汉语中的“鬼”与英语、日语一样仍有丑恶凶残等义,但饶有意味的是汉语之“鬼”字意义充实多变,甚至可作昵称、爱称。如李季《五月端阳》二九:“小小年纪伶俐鬼。”该词义源自中古汉语“鬼”之“狡黠;机灵”义,见《方言》第一:“虔、儇,慧也。自关而西,赵魏之间谓之黠,或谓之鬼。”中国民间至今仍保留着许多关于鬼的成语、谚语、熟语、歇后语等。以歇后语(见表6)为例,其独特新颖的语言结构、生动活泼的表现方式与妙趣横生的艺术效果为人民群众所喜闻乐见、广为传颂,活灵活现地刻画出鬼在人们心目中的种种形象。然而笔者发现,国人关于鬼的语言文化并没有一味停留在恐惧害怕的感官刺激肤浅层面,在小说及人们生活中存在的俗语、民谚(见表7)等众多语料中,更多地是强调一种因果辩证、心理审视与环境影响的逻辑认知关系。

培根说:“一个民族的天才、机智与精神,均可从该民族的谚语中找到答案。”众所周知,谚语是言简意赅、富有哲理与生活经验的语言形式,是采用诸多修辞手段与表现手法、最具民族及地域色彩的一种民间文化,从某种程度上最能反映一个民族的认知倾向、审美情趣、价值观念、宗教信仰和心智形象等。俗谚民谣充分表明人民群众对鬼之成因有着正确清醒的是非判断,而戏曲中的人鬼奇恋题材尤为醒目。如中国四大古典戏剧之一的《牡丹亭》,即描写杜丽娘(女)与柳梦梅(男)生死离合的爱情故事。在国人眼中,人鬼倘有情,自可跨越时空,无惧幽冥,缘定三生。诚如作者汤显祖《题词》所说:“如杜丽娘者,乃可谓之有情人耳。情不知所起,一往而深。生者可以死,死可以生。生而不可与死,死而不可复生者,皆非情之至也。”如此曲折离奇的人鬼恋桥段置于日语或英语世界无疑是惊世骇俗、不可思议的,然结合汉语释义元语言语境,却是合情合理、感人肺腑的千古绝唱。

图3 汉语“鬼”之词义演化

表6 汉语关于“鬼”的歇后语

表7 汉语关于“鬼”的俗语、民谚

三、东成西就:释义元语言视域下英语、日语、汉语中“鬼”的文化模式与解释模型

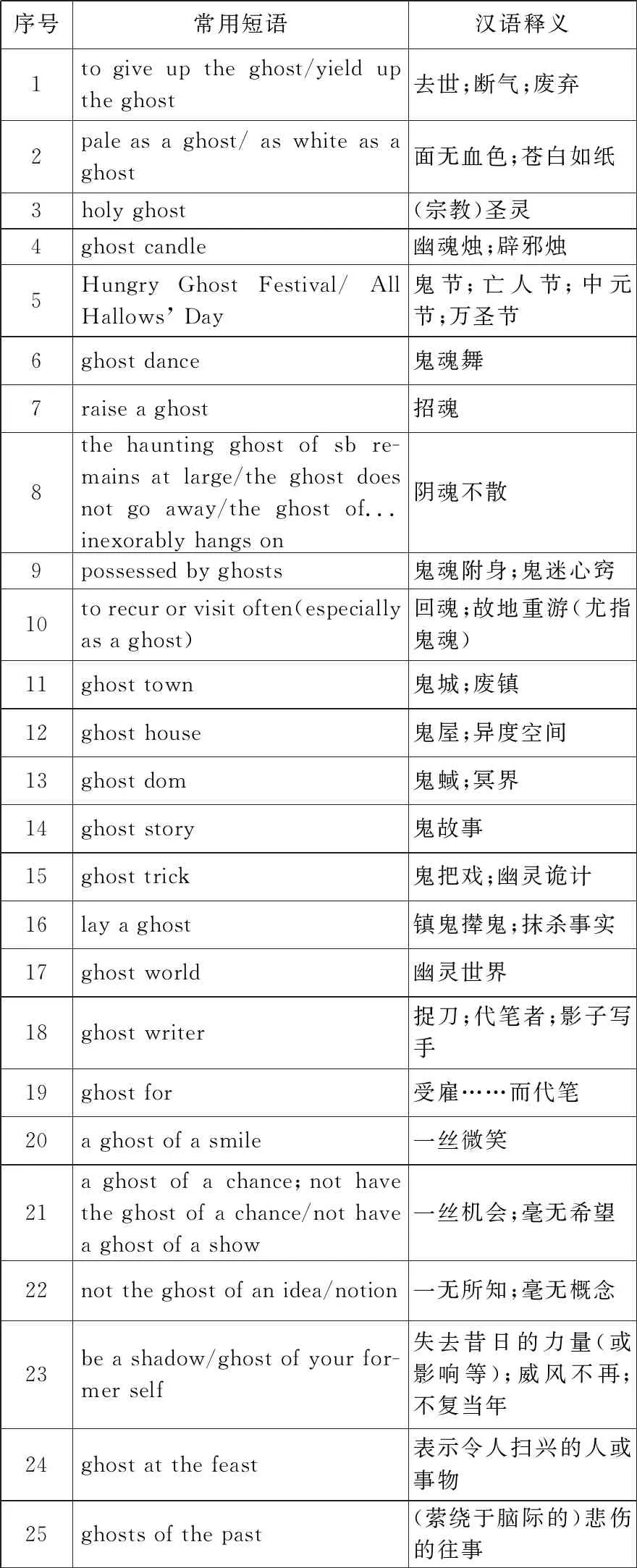

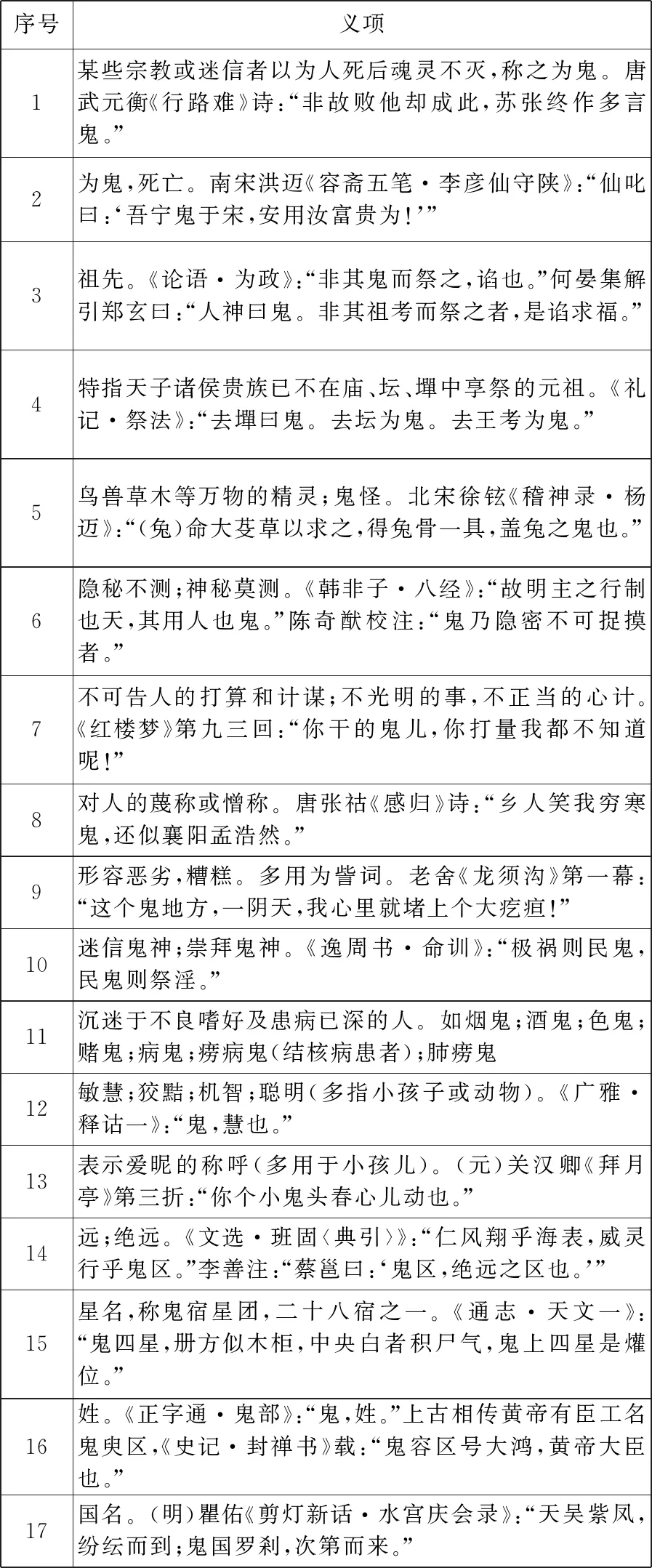

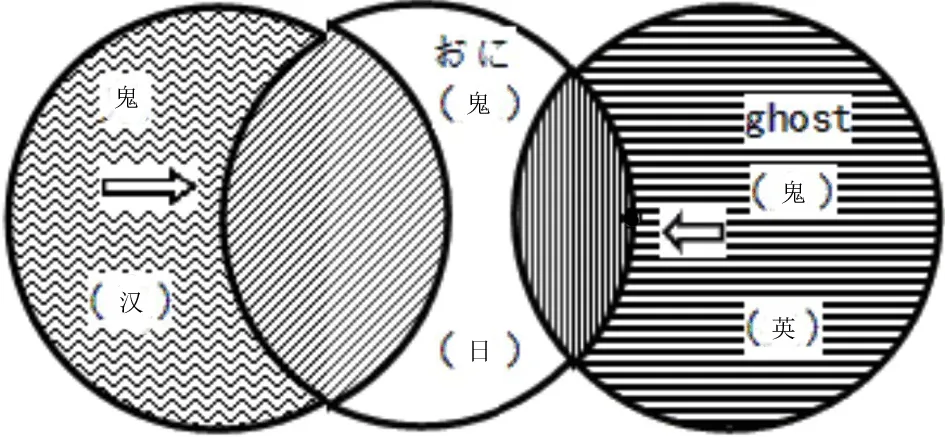

维特根斯坦指出:“早期的文化将变成一堆瓦砾,最后变成一堆灰土,但精神将萦绕着灰土。”[13]90从英语、日语、汉语中“鬼”之释义的元语言事实来看,人类语言在千百万年的历史进程中悄无声息地进化嬗变着。词语是语言中的活化石,是超越时空理解文化的符号指南,其词义丰富程度及用法灵活与否直接折射出人类同语言、世界三者之间的互动关系。“鬼”作为一个具有鲜明宗教与哲学意味的抽象概念,能映射出各个民族不同语言文化的内省逻辑与思想精华,堪称民族文化中最直接、最敏感、最核心的心灵表现、精神载体与认知要素,其语义表现与族群交往、语言接触、文化影响息息相关。三种语言中“鬼”之元语言演义表明:日语之“おに”在古代明显是较多地接受了汉语的鬼文化意识,在近代则遭遇英语“ghost”的词义浸染(见图4)。三者之间的纵横比较可以绘制出一幅三种文化模式主导下的“鬼”之认知地图。

图4 三种语言“鬼”之释义元语言词义关系接触影响

说明:表示汉语“鬼”的词义;表示日语“おに”的词义;表示日语“おに”受汉语“鬼”的词义影响区域;表示英语“ghost”的词义;表示日语“おに”受英语汉语“ghost”的词义影响区域。

《英国皇家学会会刊》2018年1月刊载《词汇越丰富,语法越简单:人口使用数量如何影响语言?》一文,通过对英语词汇(约40万个)、汉语普通话词汇(约10万个)和波利尼西亚语词汇(不到2万个)进行抽样推断和语料分析,提出了一个理论假说:一种语言的单词数量越多,其语法规则就越简单[14]1。该假说能较好地解释某种语言存在着单词数量与语法规则构成反比关系这一悖论,但它对说明某一核心词语(如“鬼”)的义项数量(释义元语言)与词汇总量之间的内在关系却存在先天不足,缺乏说服力。由此,笔者发现新的语言悖论:英语词汇虽然数量最多,但“ghost”之义项却最少;日语的“おに”次之;汉语中“鬼”的义项最多最复杂。如何解释这一悖论?其中隐含着什么内在机制?

(一)三种语言世界的文化模式

德国著名建筑大师密斯·凡·德罗指出:“魔鬼总是隐藏在细节中。”我们认为,“鬼”之语言悖论的解答亦潜伏于英语、日语、汉语三种语言世界的文化模式之中。文化模式指人类社会中的文化特质,是受到普遍认可、具有支配力量、规约人类行为的标准方式。美国文化人类学者鲁恩·本尼迪克特认为,每一种文化都有一个主题,以此为中心,表现出该文化外在的习俗、制度、行为等。文化犹如一个人的思想与行为模式,具有前后一致性、广泛适用性。每种文化的内涵均伴随着代表其民族特色的内涵特质,并不一定为其它文化所共有,故不同的民族产生不同的文化模式。而语言文字作为各民族文化模式的重要组成部分,是民族心灵与哲学思维的历史投影。语言文字每一个义项义位的产生、发展与消失是由全社会的客体世界、主体世界和语言世界共同决定的,自然语义元语言理论亦肯定“文化原型思想”在很大程度上决定着不同语言的语义结构差异[3]440。从这个意义上讲,两个不同民族的语言即使借用同一个概念、同一个文字符号,一个民族语言文字的义项转借到另一个民族的语言,均须经受语音、语义、语法或语用方面的改造,使之本土化、民族化,呈现出接地气、具有灵动生命活力的民族特点。

1.英语世界的文化模式:罪感文化

德国哲学家马克斯·韦伯在其名著《新教伦理与资本主义精神》中提出,打造资本主义精神与特有气质的核心是理性主义[15]13,它构成了近现代资本主义的主要基础与新教伦理,从文化本质而言属于罪感文化。其理性不仅依赖以数学和精确的实验为基础的自然科学与技术手段,也依赖法律和行政机关的理性结构与程序规则。由此推知即使面对“ghost”这样的神秘事物,以英语世界为代表的西方文明也会首先进行理性观照,判断该事物的真伪。研究英语以“ghost”为核心的系列词语组合可知其都是围绕“虚幻;空无;假伪;与真实身份不相吻合”等意义对新事物进行描述命名(见表8)。

表8 英语以“ghost”为核心的词语组合

正因为有真假判断在先,导致“ghost”的义项被严格限定,从而制约该词语向其它意义的功能扩张。受近现代工业革命影响,英语成为强势语言并推而广之,使得其文化理念辐射影响整个西方世界。1996年诺贝尔文学奖获得者、波兰女作家维斯瓦娃·辛波丝卡在其诗《底片》中说:“你已给人留下鬼魂的印象,却试图去摆活人的姿态。”真实世界中人们的相貌一旦被洗印到相机底片上就变成鬼魂的影像,可知感觉的世界(鬼魂影像)与真实的世界(活人模样)差距之悬殊,底片模糊了真实与虚假的界限,将内心的感觉与真实的世界融为一体。诗人通过活人与鬼魂的对比,体悟到底片上像鬼魂一样的影像实际上是活人存在的另一种形式,从而对人生进行追问与沉思,通过对话形成一种张力,获得一种哲理性与思辨性的诗意启示。2014年诺贝尔文学奖得主、法国小说家帕特里克·莫迪亚诺的格言:“我已度尽此生,如今只是飘荡于周末午夜与暖湿空气之间的游魂。”作者通过一种特殊的隐喻将寻觅者比作幽灵,一个失去记忆与身份的游魂。换言之,一个没有自我认知与遗忘历史足印的人只能是一副行尸走肉般的空泛躯壳。美国意象派大师庞德的经典名诗《在一个地铁车站》云:“人流中幽灵般浮现的众生面孔;(宛如)湿黑树枝上的朵朵花瓣。”该诗虽然只有短短两行,但深得诗歌叠词语言艺术的神髓,被誉为现代意象派诗歌的扛鼎之作。人流(实)与湿黑树枝(虚)、面孔(实)和花瓣(虚)两组意象通过隐喻构成一个整体,这一瞬间的感悟成就“一刹那思想和感情的复合体”。生命如花,岁月静好,然而犹如幽灵随风而逝,莫可名状,徒增怅惘。美国现代女作家卡罗琳·帕克丝特也有警句:“总而言之鬼魂并不可怕。它们的故事充满悲伤,所有鬼魂都是。”此警句出自其小说《巴别塔之犬》,小说描述了一个悲伤的故事,一位叫蓝玛丽的年轻女士死于心脏病,而她的情人在决斗中被杀。蓝玛丽的鬼魂一直在旅馆外面现身游走,呼唤她爱人的名字;而她恋人的鬼魂也始终在寻找她。但颇为吊诡的是,这两个鬼魂从未在同一个时间出现在同一个地方,他们就这么注定永远错过彼此,在一个诡异错杂的时空中成为“触不到的恋人”,情节气氛弥漫着一种虚无和悲凉感。哲人智者们甚至拿鬼魂来比喻难以捉摸、真假莫辨、稍瞬即逝的爱情。如17世纪法国著名箴言作家拉·罗什福科的名言:“真爱犹如鬼魅:谈者熙熙,却见者寥寥。”[16]77隐喻新颖独特又一针见血,道尽爱情如鬼魅般不真实、不可信、不可遇、不可求的共性,饱含哲理。

2.日语世界的文化模式:耻感文化

日本文化作为一种异质文化,曾引发全世界人类文化学者的高度关注。日本名著《菊花与刀》对其国民的矛盾性格(即日本文化的双重性)有着鞭辟入里的深度剖析。该书明确指出,日本文化有别于欧美世界的罪感文化,是一种耻感文化[17]160。让外国学者匪夷所思的是,日本极端的道德准则使其国民的生活经常处于高度紧张状态,而作为心理补偿,日本文化对人们的感官享乐宽容得令人惊讶。日本人因其岛国灾难频仍的地理记忆,使得他们具有浓厚的末日情结,对自然神灵满怀敬畏,民间相传有“百鬼夜行”⑦的习俗,更号称有“八百万の神/ょぉよろずかみ”⑧之说(“八百万”非实数,表无限之意),日本神道教信奉“万物皆鬼神”的原始观念。日本著名思想家冈仓由三郎曾在《日本的生活与思想》一书中这样描述:“日本人过着清净无尘的生活,犹如盛开的樱花,美丽而凝静。”[18]17日本人对刹那美、瞬间美有着近乎痴迷的执着眷恋,欣赏一种“物の哀れ/もののあはれ”(物哀)美的审美基调。他们对工作坚守工匠精神,追求极致。哲学家九鬼周造在《日本的性格》一文中指出,日本文化是“吸收印度文化和中国文化后浑然融合为一的文化”[19]233,其民族特质“以神、儒、佛三教融合为基础,培养了国民精神,发挥着日本文化的特色”[19]234。中国学者卞崇道将“融合与共生”的“生活文化”概括为日本文化最基本、最显著的特征[20]3。让人震惊的是,日本哲学存在与否甚至连日本哲人都难以定论,如日本近代著名哲学家中江兆民曾断言:“我们日本从古代到现在,一直没有哲学。”[21]15甚至到20世纪80年代,日本学术界还在发问:“日本有哲学吗?”竹尾治一郎认为,明治以来日本国民所接触的哲学全部都是舶来品,他于《诸君》杂志1976年3月号发表文章,指出日本哲学“缺乏西方意义上的人文科学传统,特别是缺乏古典研究的雄厚基础”,并强调日本的科学与哲学“一直保持着淡薄的关系。两者之间既没有理解也没有对抗”。尽管日本长期以来试图平衡神道、儒家、佛教以及西方哲学之间的关系以融合共生,但以历史的眼光观照,不难发现日本哲学表现出暧昧不清的混沌特征。近代日本更因其狭隘的民族主义作祟,国民趋向自闭、排外、与邻为敌,最终迈入军国主义的盲目对外侵略扩张道路,给亚洲乃至全世界人民带来了空前浩劫,其后遗症至今未能完全消除。

作为亚洲最先迈入发达国家行列的日本,其国民在创造人类经济奇迹的同时,也不可避免地染上了一些如“人的异化”(马克思语)之现代都市文明病,人的物化甚至变态现象在“鬼”类词语中有着突出表现。如:“鬼畜”(原指像魔鬼畜牲一样残酷无情,今泛指丧心病狂或心理变态的流氓另类);“杀人鬼”(草菅人命的连环杀手);“债鬼”(像恶鬼一样逼债的高利贷者);“鬼ばばあ”(鬼脸;面无表情);“きじょ/鬼女”(因宿业及怨念而化为鬼的人类年轻女性;内心像鬼一般残酷无情的女性);“鬼嫁”(恶媳妇;像魔鬼一样虐待丈夫和婆婆的儿媳妇);“鬼检事”(冷酷无情的检察官);“鬼课长”(毫无人情味的部门主管);“鬼监督”(不讲情面的导演)。除冷冰冰的人际关系与职场规则外,“おに”在当今日语中具有全新的社会内涵与语义指涉,且衍生出指称只专注于某一件工作、职业或事情,对人生乐趣茫然无知、漠不关心的一类新人群,如:“商壳の鬼”(商社赚钱机器);“胜负の鬼”(比赛机器);“土俵の鬼”(相扑机器);“文学の鬼”(沉迷文学之人)。这些“おに”类词语形象地表明,日本人处于空前激烈的市场竞争中,为了取胜乃至生存被迫全身心地投入工作,最终沦为赚钱机器,从而将孩子、爱人、家庭抛之脑后的社会现实。这也是人性温情逐渐退化、物性功利不断滋生的一个非人化社会现象的真实缩影。

3.汉语世界的文化模式:乐感文化

《周易·系辞下》云:“天地设位,圣人成能。人谋鬼谋,百姓与能。”代表中国古代哲学思想精华的《周易》强调,天地、圣人、鬼神与百姓四者共同协作,缺一不可,鲜明地表达出一种人鬼并重、齐物等观的思想。此书初衷原是作为一部劝诫世人观察自然天理运行、尘寰兴衰荣悴的筮书卜籍出现在人们视野,试图对自然、人类、社会及其相互关系作出系统解释,以满足生产生活中对未来的预测需要,为人们提供行动准则。后经《易传》元语言解释和哲理化铸炼,人生哲理意味渐浓,进而被提升到新的历史高度,《周易》遂变成一部博大精深、经天纬地的哲学要典,进而获得封建统治者的青睐,其社会地位便由初始卜筮之书跃擢至安邦治国、修身养性的治世方策,被《汉书·艺文志》誉为“群经之首,大道之源”,代表着中华民族的思维方式、理论深度与哲学广度,号称中国文化的总源头。

(二)新论断:“鬼”的义项与民族语言词汇数量、哲学文化的悖论关系之解释模型

笔者考索发现,一种语言字词之义项如同其语法规则一样,不但受到自身词汇总量的影响,还与该语言词语的使用频率、民族心理、哲学认知、文化模式与语言接触等因素息息相关。借助英语、日语与汉语这三种语言释义元语言的综合比较,可以得知三种语言的“鬼”类词语义项与词汇数量形成了一种悖论:即英语“ghost”的义项最少,日语“おに”次之,汉语“鬼”字的义项最多。根据词汇数目的最新统计结果:英语词汇最多,英语现有词汇约100万个,《韦伯斯特大词典》收词100万多个,《牛津词典》所收单词亦高达60余万个;日语居中,现有词汇50余万个,《日本国语大辞典》集词50万个,《大辞林》集词近24万个;汉语居末,现有词汇约40万个,《汉语大词典》收词37.5万个,《辞海》第7版收词12.7万个。面对这一语言事实,毋庸置疑,不能简单套用“词汇越丰富,语法越简单”这一理论假说来解释,而要从民族思维与文化模式来另辟蹊径,寻求具有说服力的新阐释。

与中国哲学重视整体、宏观与综合思维殊异,西方哲学更倾向于细节、微观和分析。受到英语世界理性主义、实证主义等思潮的强大影响,“ghost”这一人类神秘事物首先要经过科学分析,如进行仪器检测鉴定与真伪逻辑判断。显而易见“ghost”经不起严格精密的仪器实验推敲论证,故而它在西方人心目中被认定为一个未知现象,具有不可知论的鲜明特性,从而阻碍着“ghost”的意义扩张。西方哲学在柏拉图后旨在“求真”,形成抽象的逻辑思维,试图通过理性去把握世界的本质规律,通过反复推理以达到逻辑和认识上无懈可击的宇宙真理,故“ghost”在以罪感文化为主题的文化模式中,长期站立于真假、善恶二元对立的彼岸,非此即彼,黑白分明,其词义指向与功能表现具有明确性、定型化之典型特征,自始至终是人类不愿亲近的幽灵、凶魔与邪恶的化身。

与西方哲学构成鲜明对照的是,中国的魏晋玄学、宋明道学和清代义理之学旨在“求善”,趋于感性的形象思维,更多地通过体悟或经验来总结人们对社会生活的规律性感受与心得,表现出一种经验主义或实用主义的人文色彩与民族特征。故以西方哲学视角视之,中国哲学更像是一种政治谋略或生存智慧的个性哲学、认知哲学。冯友兰即明确指出,中国哲学的“为学之方”是“非求知识之方法,乃修养之方法,非所以求真,乃所以求善之方法”[23]249。汉语深受以《周易》为轴心的古代哲学熏陶,关注对世界万事万物的整体把握,于事物现象不作轻易否定,对组成因素不胡乱摒弃,讲究兼容并包、中和共生,推崇伦理导向,力求趋利避害。“鬼”(与“鬼”类词语)作为一种意象认知表征烜赫的表意符号,经过先民高度伦理化的经验表达与哲学阐释,上升为中华民族认识世界、表征世界与改造世界的热点元语言词汇,从未被歧视荒置,而是运用异常活跃。就鬼与人类之关系而言,二者并非完全剑拔弩张,而更多表现出和谐共处、共同建构生存世界的一面。故中国传统文学作品中常常流传人鬼恋、人妖恋等跨界爱情题材,成为后世同类戏曲小说的心理基础与哲学依据。长久以来,“鬼”(与“鬼”类词语)作为一种显要明达的核心词汇,对汉语体系进行了持续完善、扩充表达,故其义项义位异常浩繁,表现力超强,是凸显中华民族集体无意识的词语证据与主干细胞,也是该类字词义项滋生的文化动因与语言机制。

日语属于阿尔泰语系,历史上先后受到东西方不同文化的影响,民族的深层心理具有两面性、矛盾性,表现出一种糅合性很强的岛国文化特点,处于汉语文化与英语文化的中间过渡状态。

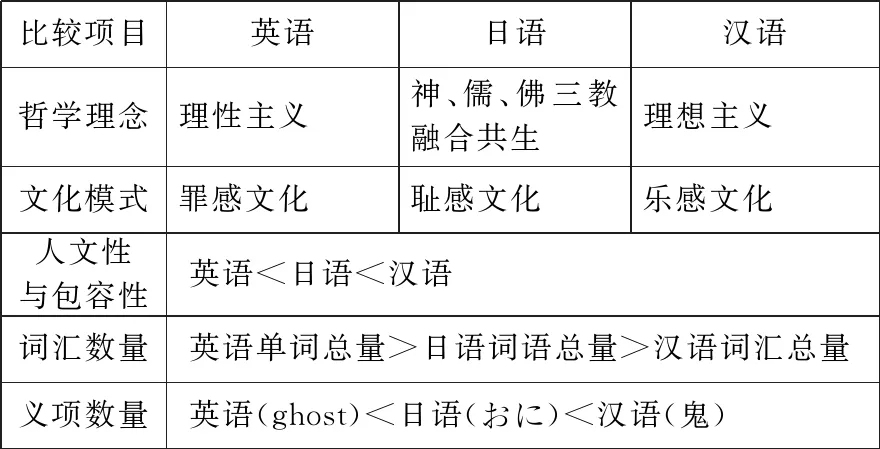

英语、日语与汉语呈现出的哲学理念与三国倡导的文化模式(英国的罪感文化、日本的耻感文化与中国的乐感文化)也是相互映衬、彼此吻合的,据此我们可以大胆推断出一个新的语言解释模型:一种语言或某个民族的哲学文化越具包容性、人文性,其词语义项越丰富,词汇数量越少,反之亦然(见表9)。

表9 英语、日语与汉语文化模式与义项数量等关系

其实这是人类语言平衡补偿机制的动态功能所致,人类各民族语言实则并无文明或野蛮的高低优劣之分。从认知语言学角度看,语言是一种不自足的系统,需要与外界进行能量交换、信息交流以便保持自身的稳定发展。汉语作为一种孤立语缺乏形态变化,曾被国外学者普遍视作一个严重缺陷,但历史的铁证是汉语的意义表达畅通无阻,被五十六个民族广泛接受,相互之间根本不存在语言沟通障碍。如汉语在字形字数有限的前提下,一旦面临社会生活新事物、新信息剧增的情形,会自动寻求字义滋生(而非求助于新造字形、新增词语加重社会大众的识记负担),借助能量转换与信息传递实现语言体系的动态平衡,避免整个系统趋于死寂。几千年来,汉语始终焕发出勃勃生机,体现出汉语词义发展与时俱进、顺天应人的优越性。

(三)词语例证:“鬼子”一词的“奇幻漂流”

近代以来,面对西方语言学理论的强势主导,中国语言学界常常陷入文化焦虑,逐渐丧失自我以至进退两难,不少学者动辄以西方语言学为标尺,忽视本土浩如烟海的语言事实材料与富有特色的语言哲学思想,这些做法无异于削足适履。习近平同志说:“鞋子合不合脚,自己穿着才知道。”⑨我们今天提倡洋为中用、古为今用,通过以“鬼”为例探讨英语、日语、汉语的释义元语言,发现并创建一个关于语言的全新解释模型,也是为找到一条更贴近中国汉语事实且具有普遍意义的新路子,力图更好地挖掘词语背后隐藏的历史谜题,并作出统一、可信的解释,避免毛泽东同志所说的学术界“言必称希腊”的怪异现象。

以词语“鬼子”(如“洋鬼子”“夷鬼子”等)为例,汉语中常用作詈词,犹言“鬼东西”。如南北朝时期宋朝刘义庆的《世说新语·方正》云:“士衡(陆机)正色曰:‘我父祖名播海内,宁有不知,鬼子敢尔!’”陆游《北窗病起》诗云:“更事天公终赏识,欺人鬼子漫纵横。”后词义发生转变,成为对欺凌剥削中国人民的外国侵略者的特定蔑称与形象比喻。如清朝陈康祺《燕下乡脞录》卷九:“若鬼使,则出使外洋之员;以西人初入中国,人皆呼为鬼子也。”《清朝野史大观·徐时栋偷头记》亦载:“西夷英吉利据宁波府……华人谓夷鬼子。”众所周知,“鬼子”一语鲜明地反映了中国人民近代以来的心理变化与情感认知,体现着一种明朗昭著的时代色彩与褒贬评价,是“鬼”之“凶残;恶毒;害人”等古义的新修辞用法,即隐喻。“隐喻作为人类一种重要的思维方式与认知手段,是新的事物、新的概念、新的语言意义产生的根源。”[24]92建国前后,“鬼子”一词在报刊杂志及民间的运用达到了高潮,如《上海小刀会起义史料汇编·癸丑嘉定纪事》载:“兵备道吴健彰被劫,旋为夷鬼子扶去。”又洪琛《赵阎王》第三节第七幕:“那鬼子尽教着村里人吃洋教,说鬼子话,拜洋菩萨。”另如叶圣陶《春联儿》:“将来把东洋鬼子赶了出去,你赶紧回来吧。”“鬼子”一词的语义迁徙流转堪称一部中国近代社会的“口述历史”。

反观日语与英语词汇,尤能证实中华民族这段“不能忘却的纪念”(鲁迅语)。日语接受了古代汉语“鬼子”一词的本义与贬义色彩,并进行了本土化改造。如“おに‐ご”(鬼子)在日语中指“出生时样貌似鬼的婴儿,如先天多牙或长发)”,隐喻修辞方面主要表达“不肖子孙,比喻无用”或“粗野的孩子”等义,而对汉语“鬼子”一词近代涌现的新义选择了暧昧不清甚至无视的立场。原因在于日本虽然长期师法中国,但近代通过明治维新改革成功,迈向武力扩张尤其是侵略中国的军国主义道路,其侵略者形象在中国人民心目中根深蒂固,日本国民对此心知肚明,日本对中国东北的奴化教育即为明证,日语词汇体系将“鬼子”的汉语新义拦腰斩断也就顺理成章。

尤其使人印象深刻的是作为世界率先完成工业革命、疯狂推进全球扩张、号称“日不落帝国”的英国,其英语体系中根本无“鬼子”一词,短语中亦缺乏相应的意义表达,深刻反映出英语作为一种强势语言,以征服者、殖民者与优越者的傲娇姿态出现,拒绝接受这一指定称呼与名实概念,刻意抵制规避这一身份设定。其语言体系有意识地剔除了这一词语及词义历史,其封闭性、排外性、选择性可见一斑。原因在于英国是近代史上侵华的急先锋,给中华民族带来了空前深重的劫难,在中国历史上扮演了极不光彩的丑恶角色。英国作为一个老牌帝国主义国家,深谙武力掠夺、外交欺诈、文化殖民、思想钳制等娴熟技巧,动辄以先进文明自居排斥异己,“鬼子”一语的“奇幻漂流”见证了英语词汇体系的“傲慢与偏见”。

是英语对汉语的隔阂与理解滞后,才导致“鬼子”一词没有出现于英语词汇体系吗?非也。英国殖民者堪称中国通。与此相对应的一个词语力证是,资本主义列强觊觎中国财富,相当不满清政府以天朝上国自居、将西方各国统一称作“夷”,认为该词是对他们国家的一种贬称鄙辞,故义正言辞地强调地位对等,多次威胁清廷予以变更,并于1858年以武力迫使清政府签署《中英天津条约》,该条约规定今后称呼英国人时一律不许出现“夷”这个字眼,并声明“英国自主之邦,与中国平等”。同治初年,清廷下旨不再以“夷”称呼西方各国。更值得注意的是,鉴于“鸦片”一物伤财害命的毒品性质,清朝乐钧《鸦片烟》诗序云:“或曰媚药,或曰非也。食久且断人道。”社会更有“烟鬼”“大烟鬼”“料鬼”“鸦片鬼”“白面客”之讥称,公开贩卖鸦片明显有碍国际观瞻,然欧美列强一心牟取暴利,为达成其鸦片合法化之肮脏险恶用心,竟然鬼迷心窍,玩弄起了词语更名的伎俩,意图掩人耳目、自欺欺人,其行径达到了人神共愤、令人发指的程度。有案可查并让人触目惊心的史实是,早在1844年4月1日,时任驻福州领事的李泰国通过外交文件专门向上司璞鼎查建议:“承认鸦片买卖贸易的困难在于,使这样一个被人谴责的东西合法化,这将是对他们皇帝庄重威严的一种侵犯。解决问题的办法有一种,就是想办法改变其交易的名称,可以换成某食用药物的名称,该药物可以用来治疗各种失调。这个建议不用上议会就可以使对方听起来更容易接受。正如皇帝提到的那样,他们真诚地希望有个改变,可以使国家财政收入增加,同时使两国都受益。”[25]881858年,英法美三国胁迫清政府签订《通商章程善后条约》,制订税则,避用鸦片之名并改称“洋药”,承认鸦片买卖为合法贸易,可自由买卖及进口。《清会典事例》载:“光绪十二年议准,查各国通商条约内载,凡洋商运洋药进通商口岸,每百斤应纳税银三十两。该商只准在口销卖,一经离口,准华商运入内地,沿途如何征收厘税,听凭中国办理。”更有甚者,竟然将鸦片美其名曰“福寿膏”“相思土”“忘忧草”等。一系列严重侵犯人权乃至国家主权的龌龊举措让中华民族从礼仪之邦、千年古国彻底沦落为“鸦片之国”“烟鬼之乡”“东方病国”,国人由此蒙受“东亚病夫”⑩之耻。

从“鬼子”一语的“奇幻漂流”,从“鸦片”到“洋药”等词语被故意替换的过程,我们可以目睹一个封建王朝日趋没落行将崩溃的腐朽背影和中华民族深重的历史创伤,同时这也是以英语世界为代表的西方世界竭力掩盖的丑恶史实与血腥原罪。词语词义是有着生命活力、能够穿越时空的记忆载体,语种词义的空位、缺席甚至人为地故意剔除等语言真相恰好映照出民族历史的爱恨情仇、兴衰沉浮和风云激荡。诸如此类有意(或无意)被重重遮蔽的词语碎片,为后世读者认真审视中华民族的百年沧桑提供了基于词与物方面的知识考古学的强有力证据,有助于我们从释义元语言理论的逻辑角度揭开语言的层层脸谱幻相,破译隐藏至深的人类文化基因密码,并最终重新发现、解读“鬼”字这一厚重的人文主题。

20世纪以来,随着新中国的成立,炎黄子孙自力更生、自强不息,中国以一种崭新的姿态再次屹立于世界民族之林。国际国内学术界对中国的国情及历史产生了空前强烈的研究兴趣,并试图对全球日渐盛行的“中国现象”作出统一的合规律性解答,先后抛出了诸多堪称经典的世界级谜题,如充满对中国科学技术与教育事业关怀的著名悖论“李约瑟难题”“钱学森之问”等,语言学界亦发出了“王士元之问”。王士元2006年撰文提出:“中国人很早就开始用科学的精神来研究语言了,比欧洲起码要早差不多两百年;后来又有像顾炎武、钱大昕、段玉裁那样的大学者,对语言做了很多细致深入的分析和探讨。可是为什么现在中国的语言学研究,跟西方比起来有那么大的差距呢?又为什么在短短的时间之内,西方的语言学研究能如此迅速发展,不但迎头赶上,还超越我们那么多呢?”[26]学者的忧思焦灼之情溢于言表。无独有偶,徐烈炯在2008年亦有感而发:“我们这里提出一个似乎相反的问题:中国语言学没有什么?接着要探讨的是:为什么别的国家有的语言学我们没有,或者很少?这对中国语言学的过去和今后的发展有没有影响?”[27]1近代以来,中国语言学界长期鼓吹“西风压倒东风”,语言学理论以西方为师,文化上动辄推崇“西学东渐”,种种现象值得我们认真反思。

其实汉语作为一门古老而又年轻的语言系统,有着悠久的历史传统与深厚的人文底蕴,海量的语料事实与语言现象有待学界同仁深入挖掘,并提炼出具有普遍意义的规律阐释与方法指导。不宜固步自封、画地为牢,而应海纳百川、为我所用。以“鬼”字为例,笔者扎根于汉语的本土语言材料,运用语言学目前最新的释义元语言理论,结合字义、词义、比喻义等多个语言平面,比勘校雠其它语种语言,最终达诂通故[28]62,刻画出汉语汉字对日语以及日本文化潜移默化的影响,洞察到汉语汉字与西方英语世界激烈碰撞的历史痛点、社会盲点,堪称记录中国近代风云岁月的语言词汇活化石与新史料,从而确认民族记忆与国民情感的独特存在与文化模式。一言以蔽之,通过以“鬼”字训诂为意义支撑点,纵横结合,架构起英语、日语与汉语的词汇语义世界格局,挖掘出新的语言悖论,并通过研讨三种语言世界的文化模式,破解了隐藏在语言词汇之下的深层奥秘,充分说明释义元语言对阐析汉语规律、解释语言悖论等方面具有超强的洞察力、说服力、雄辩力。

四、结语

综上所述,“鬼”类字词普遍存在于人类社会,乃观法宇宙、静思人生的核心词汇与重要概念,可视作考察人类现象的典型样本,借此鉴识出彼此的身份认同与哲学理念,是甄别民族归属的有效参照,依据释义元语言这一新范式确实能对民族秘史作出独特而可信的规约解释。与西方语言学基于形态语言与拼音文字立场、重视语法规则迥异,中国语言学长期以来将语义作为主要着力点,词汇学、文字学才是其研究的中心,即使面对“十三经”等群书典籍,历代注家也是谨守“疏不破注”(《清史稿·列传二百六十九》)、“注不驳经,疏不驳注”(皮锡瑞《经学历史·经学统一时代》)的家法传统,故中国语义学特别发达,这也是汉语特别适用于释义元语言这一新理论的重要基础。汉语汉字作为表意文字,是中华先民直面外在世界进行心智反思、主客观融通的符号产物,形音义不断固化定型的持续历程折射出人类步履蹒跚的进化身影,具有还原历史真相的史料考古功能。同时词语依附着人们的心灵体悟、情感评价与愿景期盼,也就自动携带了认知自我世界、冥想苍穹结构、记录文化信息的语料转述价值。系列字词的起源显然并非一时一地一人一蹴而就的,然而将它们汇聚成为汉语体系的自然元语言,如《说文解字》《尔雅》《汉语大词典》等字书词典却是由学者或单独或集体编撰而成,其训诂解说共同构成汉语的释义元语言,便于我们从共时分布的角度去准确判断词语的历时演变状况,尽可能地描摹整个中华民族语言世界的真实全貌,推断先民所处社会生活与心理世界企及的可能疆域,进而解密全人类思维的共同特征。

通过对英语、日语、汉语三种语言世界“鬼”之释义元语言演义,笔者发现:“鬼”之“人死做鬼”的起源义相同,然而受不同文化模式的影响,它在历史发展进程中通过引申或隐喻等方式表达指涉出不同义项,成为民族国家发展变化的思想轨迹与时代见证。对三种语言“鬼”之释义元语言的比勘校雠表明,汉字“鬼”之字义嬗代、语符分合、思想交锋与文化辐射尽显中华民族的真髓神韵,“鬼子”一词的“奇幻漂流”更是成功揭示了湮没已久的历史隐秘,且通过演义能严密推导出字词义项与词汇数目、文化模式之间关系的解释模型新论断。从这个意义上说,“鬼”字可谓重构中华先民具身体悟、认知世界的逻辑起点,乃人类语言文化基因库的一个重要编码,是我们在全球化、数字化、信息化的新时代背景下进行民族对话、国际交流与哲学碰撞的一个凸显的认知参照点,是汉语研究轻装上阵、迈向世界的新起点、新亮点。

注释:

①“说谎者悖论”源于公元前六世纪古希腊哲学家埃庇米尼得斯讨论克里特人是否诚实时的一句断言:“所有克利特人都说谎,他们中间的一个诗人这么说。”判定该句话真假时无论如何推理结果总与假设相反,从而构成语义悖论。类似的还有“鳄鱼悖论”“理发师悖论”“明信片悖论”“罗素悖论”等著名难题。古代中国哲人先后也提出过大量经典论题,如公孙龙的“白马非马”“离坚白”“鸡三足”等著名论辩,庄子更是记载了上古时期名家的“火不热”“矩不方,规不可以为圆”“白狗黑”等21个哲学命题。

②“演义”一词出自《后汉书·逸民传·周党》:“(周)党等文不能演义,武不能死君。”又西晋潘岳《西征赋》云:“灵壅川以止斗,晋演义以献说。”李善注引《小雅》曰:“演,广远也。”原指铺叙闳衍义理而加以引申。南宋以降,“演义”一词开始高频率使用,指涉功能拓展为依据典籍类书闿阐、敷释其中的初义、玄言、清辞或邃原、奥旨、妙理(近世发展成一种特殊的历史小说文体类型,为后人纷纷效仿),拙文接受汉语学界的这一经典表述。

③李葆嘉将元语言按功能类型分为词汇元语言、释义元语言与语义元语言,安华林则分为解说元语言、释义元语言与析义元语言。与其它类型不同的是释义元语言(最典型表现是辞书释义)的解释对象为单个字词,而释义元语言因其功能、风格、结构、词义、数量以及文化等优越特征自然成为笔者元语言理论行文的首选方法论。

④长沙马王堆帛书《老子甲本》引作:“圣人执一,以为天下牧。”

⑤英语词汇系统中另有:“apparition”表“鬼魂;幽灵;(特异景象等的)出现”义;“phantom”表“幽灵;鬼魂;幻影;虚位;虚幻而令人不快(或恐惧)的事物”义;“spectre”表“鬼魂;鬼怪;幽灵;凶兆;萦绕心头的忧虑(或恐惧)”义;“spirit”表“幽灵;精灵;精神;心灵”义;“soul”表“灵魂;亡魂;心灵;精神”义。但就词义与词频而言,“ghost”与汉字“鬼”最为贴切紧密。

⑥日语“おに”(隐、阴)的概念与汉语典籍之“鬼”义有关,故能借用。日本平安时代承平年间(794一1192年)编写的百科全书《和名类聚抄》(又名《和名钞》《倭名类聚抄》《倭名抄》)载:“《周易》云:‘人神曰鬼。’居伟反,和名於迩,或说云於迩者,隐音之讹也。鬼物隐而不欲显形故也。”说明日语对汉字的借鉴充分考虑到字面意义与本土化的完美结合。

⑦“百鬼夜行”一词最早见成书于镰仓初期的《宇治拾遗物语·修行者百鬼夜行に逢ふ事》。

⑧“八百万鬼神”语出《古事记》上:“天安河の河原に、八百万の神を神集ひに集へて。”

⑨“鞋子合脚论”出于2013年3月23日习近平同志在莫斯科国际关系学院发表的讲话。

⑩“东亚病夫”一词起源于“Sick Man of East Asia(东方病夫)”,最早出自1896年10月17日英国人在上海创办的英文报《字林西报》转载《伦敦学校岁报》评价甲午战争一文论及“东方病夫”话题,后被梁启超主编的《时务报》11月1日第十四册《中国实情》一文译为:“夫中国—东方病夫也,其麻木不仁久矣,然病根之深,自中日交战后,地球各国始悉其虚实也。” “东亚病夫”是清末民初外国人对中华民族的贬称,成为近代国人激发民族自强、抵抗外侮的情绪词汇。

- 湖南广播电视大学学报的其它文章

- 开放大学基层教师发展现状的质性研究

——以国家开放大学某分部为例 - 国外高校校园文化建设经验及启示