针刺加半夏白术天麻汤加减联合盐酸氟桂利嗪胶囊治疗后循环缺血性眩晕46例*

郭凤霞,康进忠

(安阳市中医院,河南 安阳 455000)

眩晕是一种以阵发性自身旋转感、头晕眼花、重心不稳为主要表现的常见疾病,病因复杂[1]。后循环缺血性眩晕是由椎基底动脉VBA系统缺血引起,临床表现为眩晕、耳鸣、视物模糊、不稳、眼球震颤等,可数日发作1次,亦可1 d发作数次,或者持续性加重,使患者不能正常生活与工作[2]。在中医学中后循环缺血性眩晕属于“眩晕”范畴,痰浊内停是本病致病病机[3]。2017年4月—2019年4月,笔者采用针刺加半夏白术天麻汤加减联合盐酸氟桂利嗪胶囊治疗后循环缺血性眩晕46例,总结报道如下。

1 一般资料

选取安阳市中医院收治的后循环缺血性眩晕患者92例,按1∶1的比例随机分为治疗组和对照组。治疗组46例,男26例,女20例;年龄38~68岁,平均(55.79±7.23)岁;病程8 d~6年,平均(2.74±0.66)年。对照组46例,男28例,女18例;年龄38~68岁,平均(55.72±7.28)岁;病程6 d~6年,平均(2.71±0.64)年。两组患者一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

2 病例选择标准

2.1 西医诊断标准

按照《实用神经病学》[4]相关诊断标准。病情反复,影像学检查可见椎基底动脉供血减少、椎间孔狭窄。

2.2 中医诊断标准

按照《中医病证诊断疗效标准》[5]中关于痰浊中阻证的诊断标准。主症:头晕,头重如裹,恶心,胸闷,多眠,纳呆,苔白腻,脉濡滑。

3 试验病例标准

3.1 纳入病例标准

①符合以上诊断标准;②年龄≥35 岁;③经临床和彩超检查可明确诊断为后循环缺血性眩晕;④患者及其家属自愿签定知情同意书。

3.2 排除病例标准

①其他类型眩晕或其他血管性病变者;②合并消化系统、呼吸系统、泌尿系统、心血管疾病、肝脏疾病患者;③妊娠、哺乳期妇女;④精神疾病患者;⑤同时接受其他药物观察治疗者。

4 治疗方法

对照组给予盐酸氟桂利嗪胶囊(由陕西颐生堂药业有限公司生产,国药准字H20103601,5 mg×60粒),5 mg/次,1次/d,睡前温水送服。治疗组在对照组治疗基础上给予针刺,主穴:风池、太冲、足三里、关元、百会。操作方法:使用750 mL/L药用乙醇对进针部位行常规消毒,采用直径为0.3 mm、长度为40 mm的毫针(由华成厂家生产,批号 A190724)风池针尖微下,向鼻尖斜刺0.8~1.2寸;太冲直刺0.5~0.8寸;足三里直刺1~2寸;关元直刺1~1.5寸;百会平刺0.5~0.8寸。中间行针1次,诸穴均用捻转补法(频率慢捻,转角度小),每穴操作1 min。留针30 min,1次/d。出针时左手指消毒后,持棉球轻按针刺部位,右手持针轻微的小幅度捻转,并随势将针提至皮下,快速出针并急按针孔片刻。同时给予半夏白术天麻汤,药物组成:姜半夏12 g,天麻9 g,炒白术15 g,茯苓9 g,陈皮9 g,炙甘草6 g,川芎12 g,葛根15 g,丹参12 g,当归9 g。加减:失眠者,加夜交藤、远志各8 g;耳鸣者,加石菖蒲、郁金各6 g;视物不清者,加枸杞子、菊花各10 g。1剂/d,水煎2次,取药液400 mL,2次/d,温服。两组均于治疗4周后判定疗效。嘱患者治疗期间加强饮食、运动、用药方面的管理,确保患者规范用药。

5 观测指标及方法

①治疗前后采用经颅超声检测基底动脉、右椎动脉、左椎动脉血流量;②观察医治时期内两组嗜睡、头痛、皮疹、恶心等医治相关不良反应的发生率。

6 疗效判定标准

按照参考文献[6]相关标准,采用量化评估眩晕相关症状,评分高则表示症状严重。采用尼莫地平法计算疗效指数。疗效指数=[(治疗前积分-治疗后积分)/治疗前积分]×100%。显效:疗效指数>70%。有效:疗效指数为20%~70%。无效:<20%。

7 统计学方法

8 结 果

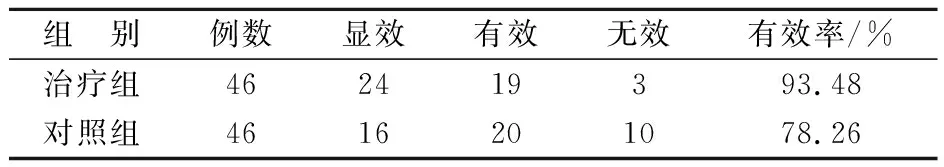

8.1 两组疗效对比

见表1。两组对比,经Ridit分析,u=2.12,P<0.05,差异有统计学意义。

表1 两组后循环缺血性眩晕患者疗效对比 例

8.2 两组治疗前后动脉血流量对比

见表2。

表2 两组后循环缺血性眩晕患者动脉血流量对比

注:与同组治疗前对比,**P<0.01;与对照组治疗后对比,##P<0.01。

8.3 不良反应

治疗期间,治疗组发生嗜睡2例,皮疹1例,恶心2例,不良反应发生率为10.87%;对照组发生嗜睡1例,头痛1例,恶心2例,不良反应发生率为8.70‰,两组对比,经卡方检验,χ2=0.00,P>0.05,差异无统计学意义。

9 讨 论

大部分后循环缺血性眩晕是由于椎基底动脉粥样硬化,导致枕叶或脑干等部位短暂性缺血。主要临床表现为眩晕,治疗以改善血液循环、预防血管痉挛为原则。临床常用氟桂利嗪医治此类眩晕。后循环缺血性眩晕对应中医学眩晕病。眩晕病机复杂,主要是痰、火、风、虚这几个方面。对于中年及以上之人,多以酒为浆,饥饱失常,损伤脾胃,脾胃不能正常运行水液,酿生痰湿,痰湿浊液阻碍气机运行,气机运行错乱,使清阳在下,浊阴在上,从而引发眩晕,主要治疗原则为补益脾胃、祛湿化痰、活血通络、调畅气血[7]。

本研究结果显示:治疗组治疗的有效率、动脉血流量优于对照组,两组不良反应的发生率相当,说明针灸联合半夏白术天麻汤加减医治缺血性眩晕诊疗效果明显,安全性高。针刺是一种以中医经络学为指导的外治疗法,通过经络、腧穴传导作用起到扶正祛邪、疏通经络、温通气血等效果[8]。在经络学中,风池穴壮阳益气,太冲穴燥湿生风,足三里燥湿健脾、生化脾胃之气,关元培补元气,百汇穴为眩晕、头痛等症治疗穴位,针刺以上穴位可明显减轻眩晕等不适,改善气血循环[9]。半夏白术天麻汤祛痰力强,其中天麻平降肝阳,息灭内风;姜半夏性燥而化痰湿;陈皮理气化痰;白术、茯苓健脾利水渗湿;丹参活血、祛瘀、养血、凉血、安神;当归活血补血;葛根解肌舒筋;川芎活血祛风、行气止痛;炙甘草调和诸药。多味中药联合作用,有效补益脾胃、祛湿化痰、疏通经络、活血补血、濡养血脉,改善椎基底动脉VBA系统的血流情况,增强动脉血流量,并依据患者病情对症加减,促使药方更符合患者需求,加速缺血性症状缓解。现代药学研究[10]发现:丹参、当归、白术等中药还具有抗菌抗炎、增强免疫、调节血糖、降压等作用,可提升临床治疗效果。针刺和中药汤剂口服联合治疗,发挥叠加效果,增强临床疗效。此外,中医疗法注重调养,不仅可消除病理病机,还可增强患者体质,长期治疗安全可靠。

综上所述,在后循环缺血性眩晕治疗中运用针刺加半夏白术天麻汤加减联合盐酸氟桂利嗪胶囊口服治疗,可明显增加动脉血流量,增加临床治疗作用,促进临床症状缓解,且安全性可靠。