明清《霍邱县志》的修纂与沿承

穆 迪

(上海师范大学 人文学院,上海200234)

安徽省霍邱县历史悠久,据考古发现,早在约六千年前的新石器时代,就有原始先民在县城东北的扁担岗遗址繁衍生息[1]674。隋开皇十九年(599)置县,清雍正三年(1725)十二月,遵上谕避孔子讳,改称“霍邱”①“二十七日,奉上谕:朕以先师孔子圣讳,理应回避……嗣后除四书五经外,凡遇此字,并加‘阝’为‘邱’,地名亦不必改易,但加‘阝’旁,读作‘期’音”。(清)胤祯:《雍正上谕内阁》,清文渊阁四库全书本。因当地地名在古籍中有“丘”与“邱”两种写法,本文在作一般性介绍时,皆用今称,即“霍邱”;在介绍具体方志时,保持原著名称。,至今治域内仍保存了一定规模的历史遗迹。近年来,随着古代霍邱方志的相继出版,当地史志研究逐渐引发学界关注,但一些基础问题亟需梳理与辨正,比如:古代霍邱共有多少部县志?目前存世的是哪几部?它们各自有着怎样的沿承关系?除官修外,是否有私修县志的存在?本文以存世明清《霍邱县志》中的二十篇书序(见后文表1)为视点,对相关问题展开讨论,以求教大方。

一、明代《霍丘县志》的修纂情况

有明确文献记载的官修《霍邱县志》始于明代,现存最早的是明万历二十四年(1596)《霍丘县志》,其卷首有知县杨其善、教谕潘日新和行人司行人李朝寅所作的三篇书序,该志第九册《艺文》还载有两篇早先的序言,分别是教谕童以思的《霍丘县景泰志序》(简称“童序”)和知县刘佐的《霍丘县万历志序》(简称“刘序”)。这五篇书序,为我们了解明代霍邱方志提供了线索。

根据童序,其于景泰三年(1452)来霍担任教谕一职,看到前教谕、闽南莆田林道昭②万历《霍丘县志》第五册《秩官》作“林道昭”;乾隆《霍邱县志》卷六、同治《霍邱县志》卷八《职官》均作“林建昭”;同治《霍邱县志》卷十五《艺文》又作“林道昭”;(明)陈道《(弘治)八闽通志》卷五十四《选举》:“(宣德)十年乙卯乡试:林道昭,环之从侄,霍丘教谕。”本文从明志,用“林道昭”。所纂的“旧志稿本”[2],“反复玩味,心甚厌之”[2]。究其原因,这部县志“纪载虽详,而涂抹冗滥;述作固多,而讹舛漏落”[2],因此他产生“删芜剔秽”[2]的念头。万历《霍丘县志》之《秩官》云:“林道昭,莆田人,正统年任”[3],正统是明英宗朱祁镇的年号,时间跨度从元年(1436)至十四年(1449),这便是童以思所见林道昭“旧志稿本”的大致修纂时间。不过,这还不是童序所说的最早的《霍邱县志》,该文在谈到林氏“旧志稿本”的文献来源时说:“盖由国初纂述者得之于残编断简之余”[2],可知在明初就有相关“纂述”,只是和“旧志稿本”一样,未见明确的官方修纂记载,因此不能算严格意义上的官修县志。

除了对“旧志稿本”的不满,童序还记载了重修县志的直接原因:景泰五年(1454),明代宗朱祁钰诏令修志,“取天下事迹,编撰成书,以备观览”[2]。当时霍邱隶属寿州,通隶凤阳府。凤阳太守占雄命所辖四州十四县教职于郡治驿馆集中编纂,童以思奉调参与,任务完成后他回到霍邱编修了《霍丘县志》。童序是目前可见最早的《霍丘县志》序言,其文末记载作序时间为景泰六年(1455)孟冬,因此可将该志简称为“景泰《霍丘县志》”,今佚。

相比之下,刘序更集中于县志本身,记载了修志缘由,即“郡伯张公下檄征志”[2],于是刘佐请来邑中名士张继祥、杨生、张文校等“萃于福昌禅室”[2],对前代志书黜伪厘讹,编为十卷,包括图考、舆地、建置、礼制、古迹、杂记、艺文等,从体例可知该志已趋完备。刘序落款时间为“万历戊寅孟春”[2],即万历六年(1578)初,因此可将该志简称作“万历六年《霍丘县志》”,今亦不存。

回到承载童序、刘序的这部县志,为了行文方便,暂将其卷首杨其善、潘日新和李朝寅三人的序言,分别称作“杨序”“潘序”和“李序”。目前存世的明代县志中,杨序、潘序文字不全,需从乾隆《霍邱县志》中辑补,李序完整。李朝寅认为,霍邱是中都首邑,有志自“前邑侯刘公始”[4]。前文已经阐明,“刘公”即知县刘佐,其所撰仅为万历六年《霍丘县志》,并非最早。文中言“刘公”修志在万历六年(1578),这和前文所述一致。作者说该志“迄今将二纪”[4],说明自景泰至万历间霍邱未修新志。序文谈到重修的直接原因是杨其善尹霍,时间在万历二十年(1592)。杨公到邑甫一下车便要查阅邑志,阅后“中情多所未惬”[4],于是欲重修之,由于种种原因未能如愿——“初政未遑也,越今已四载余矣”[4],这就侧面反映了重修时间是在万历二十四年(1596)。修志工作是在公所进行的,“甫旬日而告成”[4]。此次重修以“赝者订之,微者显之,缺者补之,遗者收之,可疑而漫入者姑略而仅存之”[4]为原则,在重要问题上则由杨其善“秉公独断,而不与以私”[4]。李序落款时间为万历二十四年(1596)孟夏,与序中“越今已四载余矣”形成印证。同治《霍邱县志》之《艺文志》言此序作于万历二十二年(1594),是错误的[5]。

杨序谈到新志参考了前贤童以思、刘佐的“遗编”,分上下两帙,共十册,由潘日新、白嵂、王养正担任考核,傅梓材、李朝寅担任订证,闵心学、李能化、朱若夏、钱宗孟、王之翰、傅性恒、刘仕光、郭永固、王应魁、郭永盛担任采辑,自己则担任编次。潘序篇幅最短,其篇首云:“霍志创自景泰”[4],印证了前文推论的霍邱最早官修县志的修纂时间。

这部县志历四百余年保存至今,是目前唯一流传下来的明代霍邱方志,其重要性不言而喻。为将其与“万历六年《霍丘县志》”相区别,径称其为“万历《霍丘县志》”。

二、清代《霍邱县志》的修纂情况

清代霍邱共有四种官修县志,分别修纂于康熙、乾隆、道光和同治四个时期。

现存康熙《霍丘县志》有序言两篇,作者分别为知县姬之簋(简称“姬序”)和邑人程邦傅(简称“程序”)①现存康熙《霍丘县志》卷首“姬序”文本缺失严重,全文可参乾隆《霍邱县志》之《艺文志》;“程序”较完整,但仅见于康熙《霍丘县志》,不为乾隆、同治等《霍邱县志》之《艺文志》所载。,此外,乾隆《霍邱县志》卷十一《艺文》载有知县杨显德的序文(简称“杨序”),也为康熙《霍丘县志》所撰写。

杨序谈到自“明万历二十二年(1594)丙申,吾楚安陆杨公其善曾纂修,历今七十六祀”[6],说明明万历至清康熙间未有新的官修县志。杨序同样误记了杨其善纂修万历《霍丘县志》的时间,“万历丙申”是万历二十四年(1596),至康熙九年(1670)为七十四祀(年)。据同治《霍邱县志》之《秩官志》载,杨显德为湖广澧州岁贡,康熙元年(1662)知霍邱县,次年离任[7]。杨氏虽有志于填补七十余年的县志空白,“奈余任事日浅,有志未逮”[6],并未付诸实施。杨序记载了自姬之簋尹霍“三载以来,政通人和,百废俱兴”[6],于是有条件“发秦火之余,访故老之口”[6],着手重修县志,因此该序实为杨显德受姬之簋的请托所作。姬序记载了重修的原因:一方面万历二十四年(1596)后县志停修了近八十载,且前志多有错谬,重修势在必行;另一方面,“圣天子嘉意图史”[6],给重修带来契机,作者来霍为官四年,反复酝酿,之前“抚旧牒而踟蹰,笔摇摇未敢下”[6],至彼时终于时机成熟,“凡五阅月,而始卒业焉”[6]。程序署名自称“邑孝廉举人”,乾隆《霍邱县志》之《人物》载:“程邦傅,字惟仁,以诗中顺天乡试”[8]。该序对新修的县志体例叙述详致,但在篇末介绍县志沿革时云:“清定鼎垂三十年,而邑志修自万历甲午。”[9]“万历甲午”是万历二十二年(1594),参考前文可知,这个说法并不准确。

杨、姬、程三人作序的这部县志,分十卷九门,设子目六十有四,成书于康熙九年(1670),因此可简称作“康熙《霍丘县志》”。

乾隆《霍邱县志》卷首有序言五篇,加上同治《霍邱县志》之《艺文志》中的一篇共六篇书序,同为这部县志所撰写。该志修纂情况颇为复杂,序作者包括知府一名、知县三名、教谕一名、训导一名。

首先,这是一部接续完成的县志,主修者为知县张海。他在序言中说:“上宪有重修之命”[10],于是“开设志馆,与学博金坛刘君、巢水葛君亟亟焉共谋兹役”[10],这是重修的缘起。而后他延请邑绅中“留心时事、熟悉旧闻、意见不入偏僻者”[10],并将其“分任四乡,各司采访”[10],用了一年多时间全稿略就。付梓之际却遭挫折,一是“余适以前署灵璧旧案被议去”[10],何为“灵璧旧案”?作者并未言明,总之是受到了牵连,被迫离任;二是之前协助他修纂的刘、葛二君,“相继以老病去”[10],作者感慨道:“为山虽九仞,几虞一篑之亏也”[10],而后上宪恩准他“暂襄霍赈,并谕竣此工程”[10],于是可以暂时留任修志,同时教谕薛观光到任,为修志注入了新鲜力量,两人得以“相互商确,复加增损”[10]。薛教谕倾心投入,“凡夫条目之井然、格式之画然、鲁鱼亥豕校雠之犁然,大都皆出其手”[10]。该书“开雕于癸酉冬”[10],即乾隆十八年(1753);“抄功半于甲戌春仲”[10],即乾隆十九年(1754)。此时张海接到调令,转任他所。

其次,接力者为知县戴廷抡,实际参与不多。张、戴两位知县具体何时交接,两人序言中并未说明,但颍州府知府胡格的《重修霍邱县志序》云:“甲戌春三月,戴君遣庠生姚起灏问序于余”[5],可知张海离霍后的是年三月,戴廷抡已到任,委派庠生向知府问序。

乾隆《霍邱县志》载有康熙《霍丘县志》的《原修姓氏》,其中记录编纂者为“江南凤阳府寿州霍邱县知县缑山姬之簋”[11],可见霍邱隶属寿州,此时新上任的戴知县为何要跨地域向颍州府知府求序?实际上,明代的霍邱属寿州管辖,通隶凤阳府[12]913,清雍正二年(1724),霍邱改属直隶颍州管辖,雍正十三年(1735),改直隶颍州为颍州府,霍邱仍隶属之[13]2007。这样,戴知县的请托就合情合理了。胡格序云:“张君之敷治于霍者可知,并霍人之蒙休于戴君者又可知矣”[10],将张、戴二人的修志功劳摆在同等重要的位置。此外,戴廷抡自序云:“且其书不图始于余,而乐成于余”[10],他欣然接受“志馆诸生之请,而为之序”[10],其继任知县龚镜在《霍邱县志序》中亦云:“张、戴二公,暨前司铎刘、葛诸君,后先纂成”[10],将张、戴同列为县志修纂者。

再次,由诸序可知,自康熙《霍丘县志》的修成至乾隆朝,并未出现新的官修县志,比如张海序云:“自康熙庚戌岁,至今已八九十年”[10];戴廷抡序云:“霍邑旧有邑乘,其所罗列,自康熙九年以前为止”[10];龚镜序云:“始事因循废坠者八十余载”[10],因此,点校本《续修霍邱县志》后记中提及有“清康熙十五年志”[14]651,或许是重刻,应非一部新志。薛观光在序文末尾云:“惟是参订校雠,始于癸酉初秋,讫于甲戌仲夏”[10],可知该志的完稿时间在乾隆十九年(1754)夏,因此可简称作“乾隆《霍邱县志》”。

修纂于道光年间的《霍邱县志》有序言三篇,作者分别为知县张家檙、教谕钱兆荣、训导张琮。三序综合反映了六方面情况:其一,由张家檙序“以故旷不修者,又七十余年矣”[15],可知自乾隆十九年(1754)至道光年间,未有新的县志出现;其二,此次重修的原因是配合《安省通志》的统一编修,比如张家檙序云:“适大府开局,修安省专志,颁发采访章程,下各州县”[15];张琮序云:“奉陶大中丞纂辑安省通志”[15];其三,张家檙序将乾隆《霍邱县志》的作者定为知县张海一人,并未采用张、戴同修之说,是比较严谨的;其四,张家檙序还透露了康熙《霍丘县志》与林冲霄“志稿”的关系:“得邑人林给谏续修志稿,订补付梓”[15],说明林冲霄修而未刊的县志,实际就是康熙《霍丘县志》的底本与雏形(详下文);其五,从张琮序可知,由于是配合《安省通志》的整体编修,因此这部县志“悉遵大中丞体例”[15],分沿革、山川、典礼、古迹、人物等条目;其六,从接到任务到修成,共历时十个月(钱兆荣、张琮序皆云“阅十月而工竣”[15],张家檙序云“九阅月”[15])。张家檙序称其尹霍在道光甲申,即道光四年(1824),全书于次年完稿,实际修成在道光五年(1825),因此可简称“道光《霍邱县志》”。

同治《霍邱县志》保存情况良好,目前已有点校简体横排本问世,该志卷首有陆鼎敩、王寅清两知县的序文。由陆鼎敩序可知,此次重修的原因,一是其于丙寅之冬,即同治五年(1866)到任霍邱,“下车伊始,访问邑乘”[16],但经历咸丰兵燹,县志已百无一存,而后他得到“文生郭树榛家藏本”[16],这个本子是“乡前辈李敬甫先生所编定”[16]①同治《霍邱县志》之《凡例》(以下简称“《凡例》”)载:“迨道光乙酉,延请常州李敬甫孝廉在局编纂。”按:“道光乙酉”即道光五年(1825),现存道光《霍邱县志》亦编订于此年。《凡例》附有《(清代)历次修纂县志衔名》,其中《道光乙酉原修衔名》未见李敬甫,因此陆鼎敩序所云李敬甫“编定”的是否就是道光《霍邱县志》,待考。《凡例》介绍李敬甫编订本“条例精严,目张纲举,前志之讹谬者正之,始为完本,今仍其旧……”,说明同治《霍邱县志》是以李敬甫编订本为参照,既然有官修的道光五年《霍邱县志》,似不必以私修本为参照,因此可将李敬甫编订本视同于道光五年《霍邱县志》。。该志的优点是“笔墨简质,记载翔实,得述作体,踵事者易以藉手”[16],缺点是“讹误甚多”[16]。由于种种原因,陆鼎敩“拟重为修葺而未果”[16],却为重修做了文献准备;二是同治八年(1869)春,“大宪奏开皖省通志局”[16],要求各州县三个月内修成新志,这是重修的直接原因。

是年九月,王寅清出任霍邱知县,得知县志已由前任“采辑将竣”[16],同时打听到“各乡忠义节烈士女,未及穷搜博采”[16],于是要求详查增补,“次第补入者又百数十人”[16]。王氏强调其修志初衷是“务本为劝”[16],冀望“移风易俗”[16],因此对“忠孝节义之事”[16]特别注重,这就回答了该志区别于前朝诸志的最大特点,就是过分讲求忠孝节义,特别是在记述明末清初以及咸丰时期历次城陷中涌现的“烈士”“节妇”等方面,文献丰赡,资料详实,但过多渲染战争残酷、过细记载死难者名单、过分宣扬封建礼教,以及卷十《人物志》中《忠义》、卷十一至十三的《烈女志》篇幅过长,《艺文志》中“夹带”大量修志参与者的诗文赋等,有断代史之嫌,忽略了整体裁夺。

总体来看,这部县志是由陆鼎敩修纂、王寅清增补,二人接续完成的封建统治时期的最后一部霍邱县志,可简称作“同治《霍邱县志》”。文中所反映的物价、祭礼、乡会试盘费等细节,对于深入了解晚清霍邱有着十分重要的意义。

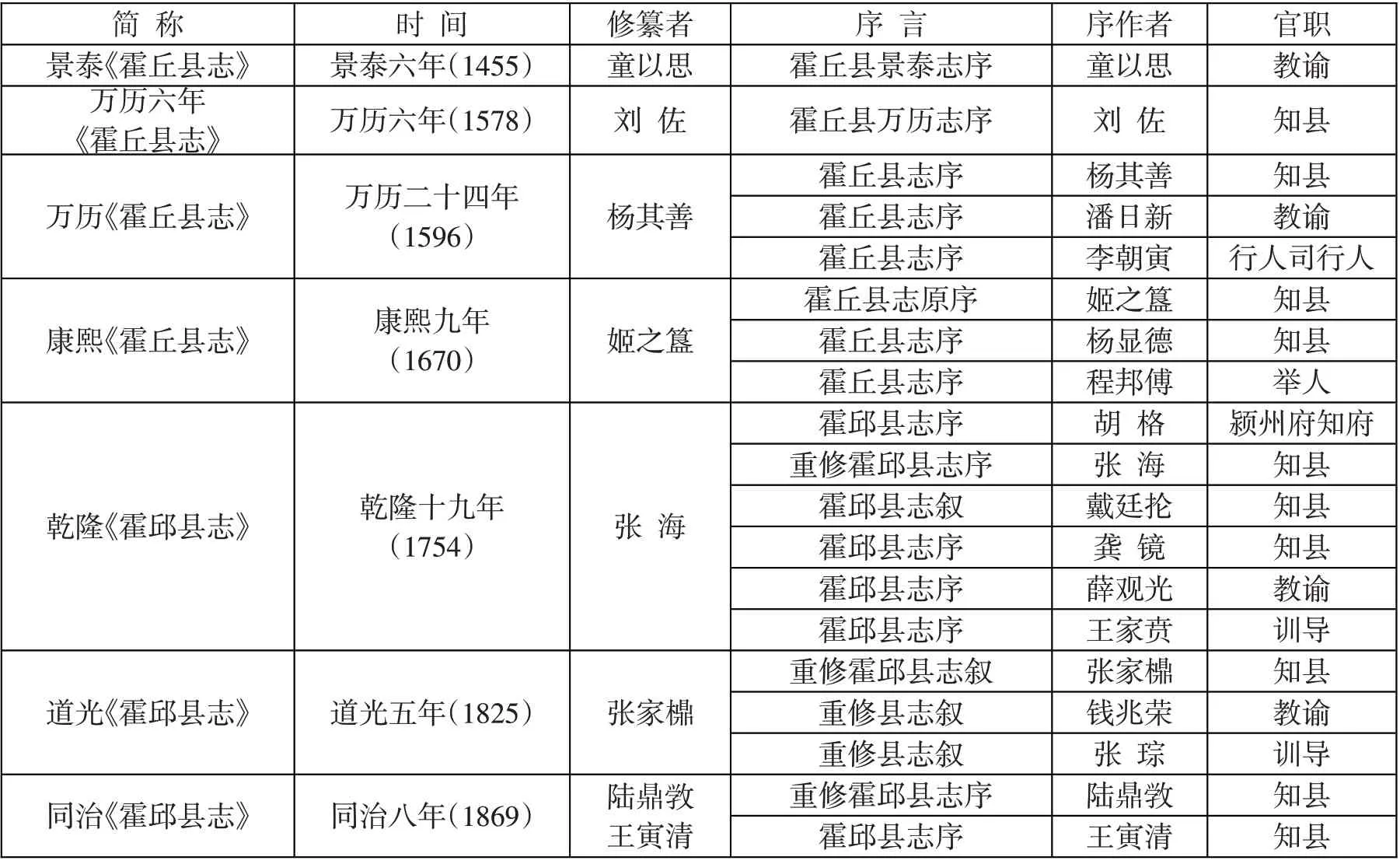

表1 明清官修《霍邱县志》及其书序情况②为了方便概览,表中十九篇序言与方志名一一对应。由于古籍保存情况参差不齐,表中所示不代表现存某部县志卷首一定存有该序,部分序文由较晚的县志辑补;此外,乾隆《霍邱县志》卷十一《艺文》有林冲霄《拟修霍邱县志序》一篇,故现存明清霍邱县志序文总数为二十篇。

三、研究明清《霍邱县志》需注意的几个问题

以上简要回顾了明清《霍邱县志》的修纂历程,在此基础上,有些问题尚可进一步探讨:

首先,民间私修、修而未刊的《霍邱县志》值得关注。以傅梓材、林冲霄二人的“志草”和“志稿”为例,万历《霍丘县志》杨其善序言提到该志由“傅梓材、李朝寅担任订证”[6],同治《霍邱县志》之《人物志》言傅梓材“曾举明经,知郴州,纂集‘志草’,后人多所采拾”[17]。这部“志草”没有官修的记载,同治《霍邱县志》之《艺文志》将其列为傅的个人著述,言其“未刊”[5]。

乾隆《霍邱县志》卷十一《艺文》中载有邑人林冲霄的《拟修霍邱县志原序》。林冲霄是崇祯甲戌(1634)岁进士,曾官至补南京礼科给事中,入清后其志不行,遂乞病归,闭门谢客,自号灌叟,室名轴隐,轩名勿告。林序为何以“拟修”为题?实际上,这是一部修而未刊的县志。序文谈到:明末清初,霍邱数遭兵燹,残破凋敝自不待言,直到戴侯尹霍,“痛念新创,百务思举,拮据为遑,每抚逸牒而三叹焉”[6]。所谓“逸牒”,即残缺之县志。恰逢此时,督学李公“檄令复修县志,实获侯心”[6]。文中的“戴侯”即戴治盛,同治《霍邱县志》之《秩官志》言其“湖广江夏进士,(顺治)十年(1653)任”[7],他将修志重任交与林冲霄。林氏完成缮稿后进呈督学,不料未及刊刻,戴治盛被调离,林氏只好暂存缮稿,“聊备采访云尔”[6]。由于林氏未记载作序时间,从同治《霍邱县志》之《秩官志》中戴治盛的继任者李道纯尹霍在顺治十三年(1656)[7],可知“戴邑侯解绶”[6]应在此年,这便是林冲霄所撰“志稿”的终稿时间。

在乾隆《霍邱县志》所载康熙《霍丘县志》的《原修姓氏》中,记录了参与修志的邑人名单,其中有林冲霄、张肇元等,因此康熙《霍丘县志》必定吸收了林氏“志稿”的编修成果。虽然对于遗老林冲霄而言,没能实现在戴侯时期主持修志而名垂县史的夙愿,但在康熙《霍丘县志》的《艺文志》中,却收录了林文两篇(存世康熙《霍丘县志》残缺不全,实际应该更多),在乾隆《霍邱县志》之《艺文》中收录林文八篇、诗两首,留下了较为明显的个人印记。

其次,诸志呈现出明简省、清繁缛的风格差异。万历《霍丘县志》纪事简略,各篇用力均匀;清代四种广收博纳,却显繁缛冗赘。以乾隆《霍邱县志》为例,如前所述,该志序言有六篇之多,究其原因,一方面知县变动频繁:张海于乾隆十九年(1754)三月离任,而后戴廷抡接任,不久也被调离,龚镜接任。龚镜在《霍邱县志序》中说:“岁甲戌秋八月,余奉命宰霍”[10],说明实际上戴廷抡只做了五个月知县;另一方面,求全意识与立言主张过于强烈,特别是教谕薛观光。虽然张海在序言中对他表彰有加,但对于修纂的原班人马而言,薛氏仅是后来者,却已完全“居上”。他积极奔走,向张海之后的两任知县请序:“广文薛君校定其稿,尝携示余(戴廷抡《序》)”[10]、“广文薛君来,携志见示……且属序焉(龚镜《序》)”[10]。对于知县频繁更易的局面来说,他对新志情况的确最熟悉,展示、联络、请序亦属正常,但在明知已有一知府、三知县作序的情况下,自身再接受“志馆诸君子之请”[10],为该志作序,未免重复累赘,也导致了训导王家贲亦作序言。薛、王二人的书序内容空泛,文辞亦乏善可陈。清代霍邱官吏员额包括知县一员、县丞一员(顺治十年裁)、开顺镇巡检一员、典吏一员、教谕一员、训导一员。[12]182可见这部县志的序作者几乎将县一级官员全部囊括,仅此一端,便知该志《艺文》中出现大量官员、邑绅文章,特别是为地方官歌功颂德的《实政录》《去思碑记》《德政碑记》等,就不足为奇了。

再次,诸志校勘水平参差不齐。总体来说,万历至道光的四部县志相对精审,同治《霍邱县志》略显粗劣。以后者所载“霍邱八景”诗为例,一方面表现在鲁鱼亥豕,讹字颇多,比如:

针对目前的市场形势,国内出现了两种CDM开发模式。一是先签订减排量购买协议,由买家承担前期开发成本和风险的双边模式。二是由业主承担前期开发成本和风险、待项目注册成功后再寻找买家的单边模式。

泊天空碧淡无疆,点点渔舟破淼茫。

——李世芳《蓼浦渔舟》(乾隆《霍邱县志》)[6]

拍天空碧澹无疆,点点渔舟破淼茫。

——李世芳《蓼浦渔舟》(同治《霍邱县志》)[5]

何自得清光,一片斜阳照。

——丁国佩《淮水拖蓝》(乾隆《霍邱县志》)[6]

何自得清先,一片斜阳照。

——丁国佩《淮水拖蓝》(同治《霍邱县志》)[5]

两相对照不难发现,“拍”字当为“泊”字之误,“先”字当为“光”字之误,类似的错误不在少数;另一方面,表现在大量修改前人作品,试举一例:

岩岩不与众山同,一望岚光造化通。

云气但来遮顶上,雨膏随见满寰中。

四时不爽须臾约,万物皆资润泽功。

谩倚栏杆频不去,只凭消息庆年丰。

——黄堂《大山雨信》(万历《霍丘县志》)[2]

岩岩不与众山同,消息能传造化工。

但见墨云遮顶上,定占膏雨遍寰中。

登高蜡屐游当阻,入浦渔舟櫂可通。

我亦倚栏同竚望,为霖三日祝年丰。

——黄堂《大山雨信》(同治《霍邱县志》)[5]

两诗大体相似,但文字出入较多,或许同治《霍邱县志》找到了有别于前代的善本,但可能性不大。对于古诗记载来说,偶有个别字词出入实属正常,但整篇大面积改动,就是有意而为了。除《大山雨信》外,另五首“八景”诗也存在同样问题,可谓“面目一新”,显然是清人的“新作”。究其缘由,该志修纂之时面临时间紧(限期三个月)、筹款难的不利局面,于是主事者决定采用“聚珍版”即活字本印刷,这在知县陆鼎敩所作的序文中有详细记载。采用“聚珍版”节约了制版时间,降低了印刷费用,但仓促用事,难免错讹频出,因此仅就校勘水平而论,同治《霍邱县志》远逊其他几种存世的霍邱方志。

结语

通过对二十篇《霍邱县志》序言的梳理,可见明清两朝共有官修《霍邱县志》七部,目前存世五部,另有明初的“纂述”、正统年间林道昭的“稿本”、万历年间邑人傅梓材的“志草”、顺治时期邑人林冲霄的“志稿”等私修或未刊志书。这些方志传承有序,内容各有侧重,校勘水平参差不齐。目前存世的五部县志分藏于国家图书馆、上海图书馆、安徽省图书馆、霍邱县档案馆等,其中康熙《霍邱县志》共十卷,存卷一至四、九至十,间有抄配;道光《霍邱县志》共十二卷,存十卷(缺一、二卷),唯一原刻本藏于上海图书馆,列为馆藏珍稀方志。这些存世的方志,对于集中和深入地研究霍邱县历史文化有着十分重要的文献价值。