传统武术形象危机的社会学解析

李景繁 黄亚玲 高会军

摘 要:传统武术对战现代搏击是近年来的网络热点事件,引发了普通公众对传统武术之“打”的聚焦与放大的双重审视。传统武术由于屡次被“打”败而陷入形象危机。通过访谈和网络文本分析发现:传统武术的形象危机是外在逻辑和内在基础综合作用的结果。具体而言,在炒作行动中,传统武术与现代搏击由于共同、外显的“打”而被并置于同一参照系进行对比,传统武术因为多次“失败”构成其“形象危机”的外部逻辑;而普通公众对于传统武术“打”的属性认知表现为工具性,是一种情境化的认知偏误,正是这种认知偏误构成“形象危机”外部逻辑得以生效的内在基础。由此得到應对传统武术形象危机及发展传统武术的思路:通过堵疏结合的方式,逐渐更正普通民众对传统武术的认知偏误,为传统武术创设持续健康发展的新情境。

关键词:传统武术;现代搏击;形象危机;武术之“打”;认知偏误;认知情境

Abstract:The fight between traditional Wushu and modern fighting is a hot event on the network in recent years, which has caused the general public to focus on and expand the "fight" of traditional Wushu. Traditional Wushu falled into the situation of image crisis because it was repeatedly defeated. Interview and network text analysis show that the "crisis of image" of traditional Wushu is the result of the comprehensive function of external logic and internal foundation. Specifically, in the action of "hype", traditional Wushu and modern fighting are compared with each other because of their common and explicit "beating". Because of many "failures", traditional Wushu constitutes the external logic of "crisis of image". And the public's cognition of the "playing" attributes of traditional Wushu is instrumental, which is a kind of situational cognitive "error", and it is the internal basis for the external logic of "crisis of image" to take effect. Therefore, the way to deal with the "crisis of

2017年4月以来,随着传统武术“对战”现代搏击的噱头不断在互联网特别是自媒体网络空间发酵,传统武术经历了前多未有的聚焦和放大式双重审视。以国内知名话题性网络论坛“知乎”为例,输入“传统武术”主题词[1],大量与之相关的标题类文章及海量的评论即刻间映现眼前。从绝大部分文章的内容来看,关注的焦点基本都是关于传统武术“打”的话题:传统武术到底能不能“打”?传统武术能否“打”得过现代搏击?传统武术的“打”还有没有存续的空间?从网民对相关话题的评论来看,措辞虽五花八门,但总体来看,对传统武术的吐槽式评论占据明显优势,且不乏情绪性和调侃类元素渗透其中。由于当下社会互联网络的高度发达,网络空间成了个人、群体、组织之间不断建构并互动于其间的公共领域,社会交往和社会关系呈现出不断解构和重构状态。社会交往空间的极度扩展使得任何能够吸引公众眼球的网络事件都可能朝着无法预知的方向演进。对于传统武术而言,近期一连串兼具偶然性和必然性的网络热点事件的发生,且随着这些事件在网络空间扩散,传统武术在普通公众感知中陷于崩塌式的形象危机,甚至于有落入污名化的趋向。传统武术的形象危机还催生了一系列社会性反应。比如:一些体育院校的武术系管理人员专门下达通知,要求在校的武术专业学生不要对“格斗狂人”徐晓冬对战传统武术“大师”(魏雷、丁浩、田野)的网络热点事件发表任何评论,以免给武术界增添更多的负面效应[2];传统武术一时被推向风口浪尖,传统武术练习者群体也一度失语,任人大发议论[3]。

传统武术的发展固然有诸多不如人意之处,但不应简单地全面否定传统武术甚至于令其污名化。毋庸置疑,传统武术陷入形象危机的危害极大。不仅会挫伤致力于研究、传承、弘扬传统武术的个人、群体的感情和尊严,同时还弥散性地对整个武术行业(包括传统武术与现代武术)产生严重不良影响,往大处说,还会对传统武术作为中国优秀传统文化代表性符号的历史和社会事实构成负面冲击。面对传统武术形象危机的汹涌之势,不同学者提出当下传统武术发展的因应之策。最为多见的是提出需重构传统武术价值[4-5],以消解传统武术发展的当下窘境。在笔者看来,这些应对策略的初衷固然热切,但由于多数并没有深入社会现象的内部去追问其之所以如此的背后逻辑,因而无法切中肯綮,致使解决问题的策略也恐难奏效。故此,要减轻传统武术形象危机所引发的不良社会后果,把传统武术导向健康发展之路,其问题解答意识不能仅停留在“既如此,怎么办”这样条件反射式的仓促反应上,而须回到“为何如此,怎么应对”的发生学逻辑中,敞开传统武术形象危机的机制,并获得传统武术发展之思路。

1 外在逻辑:“炒作”行动中传统武术的“失败”

在当下以消费和娱乐为主导的社会现实中,“不管我们是否愿意承认,也不管我们以何种眼光看待,炒作已经在很大程度上左右着我们的注意力[6]”。“炒作”本身作为一种吸引大众眼球的宣传和营销手段,在消费时代并没有原罪,问题在于某些实践中的炒作行为往往采用对比性逻辑,通过把表面上可类比(实际上属性不同)的事物纳入同一参照系进行对照,制造矛盾、突出差异、强调优劣,以满足大众猎奇的心理需求,有意无意地造成扬此抑彼的效应。仔细回顾近两年传统武术与现代搏击对战的事件流,實际上不难梳理出贯穿始终的把传统武术和现代搏击简单进行“对比性炒作”的主线。然而不幸的是,在这个未来仍有可能出现的炒作主题中,传统武术一直都以“客观性失败”的形象展露在大众面前。

1.1 事件炒作的时空范围、过程与结果简述

通过百度、知乎等大型搜索引擎和话题论坛的查询,发现从2017年4月至2019年1月发生了三起传统武术“对战”现代搏击并引起舆论关注的典型事件。简述如下,作为引论的情境性材料。

——2017年4月27日,“格斗狂人”徐晓冬与“雷公太极大师”魏雷由于结怨在微博上“隔空对骂”多日后,在成都某私人拳馆实现“约架”,在不到20秒的时间内,徐晓冬稍作试探后,对魏雷进行连续追打,最后骑在对方身上狠揍一番,魏雷血染当场。

——2018年3月18日,“格斗狂人”徐晓冬与“咏春大师”丁浩因为私下切磋结怨,在网络多次“互掐”后,签订协议在“拳城出击”平台进行比试,并录制视频进行网络付费播放。丁浩在2分钟时间内被徐晓冬击倒或摔倒达5次之多,明眼人都可看出丁浩惨败,后因为场外因素未能完赛而将本无悬念的比赛判为“平”局。

——2019年1月12日,“格斗狂人”徐晓冬与“里合腿大师”田庆斌(田野)在大型格斗赛事方“终极勇士”的安排下完成正式“世纪对战”,比赛版权由注册公司“格斗世界”独家买断,进行网上付费直播。交战前期和比赛过程中,赛事组织方极尽渲染(恶搞)之能事;对战结果:田庆斌(田野)以被羞辱的方式落败。

1.2 炒作行动与传统武术形象危机的外在关联

从以上传统武术“对战”现代搏击的具体事例,再结合知名媒体人王志安对“对战”各方的采访报道与分析,可以发现,三次“对战”都含有炒作的成分,但“炒作”的程度和性质却又各有差异,各具特点。比如,第一次“对战”,代表“现代搏击”的徐晓冬的行为兼具情感和理性的因素,既出自日常生活中双方积怨情绪的爆发,又包含有收益预期的炒作成分,是一种情绪主导下顺带炒作的行为;第二次“对战”,炒作的主体变成了徐晓冬+“拳城出击”赛事平台,其中有现实可见的利益追求,故行动的性质以带有明确利益目的的炒作为主,情绪冲动退居次要;第三次“对战”,则完全是在作为第三方的现代搏击赛事平台(“终极勇士”与“格斗世界”)主导下的一次有组织、有预谋、有步骤而被王志安称为“恶意满满”的纯粹“炒作”行动[7]。行动者的行为一旦被定性为“炒作”,则意味着该行动具有明确的策略和目的取向,其行动终极诉求指向于某些可预期的利益。可以列表的方式直观地展示三次“对战”行动的基本情况(表1)。

从学理层面观照,此处的关注重点不在于这3次传统武术“对战”现代搏击生动而丰富的细节及其展现的故事性,而是要着力于把握隐藏在具体事件背后的炒作行为如何以及在何种性质上贬损了传统武术的形象。如表1所示,三次炒作行为的策略在于其共同采用的矛盾导向。这在某种程度上类似于传播学意义上的议程设置,即传媒的新闻报道与信息活动以赋予各种“议题”的不同显著性方式,影响着人们对周围世界的大事及其重要性的判断[8]。。在传统武术“对战”现代搏击事件中,炒作行动主体通过“打假”“报仇”“世纪大战”等带有冲突属性的字眼对事件进行渲染,刺激公众神经,引导关注范围的扩展和眼球的不断聚焦,随后落脚于现代搏击与传统武术共同的外显表达方式——“打”之上,以此来实现并消释前期炒作制造的矛盾,达成预期的利益诉求。如果说由情绪要素激发的个体行为可以归结为非理性的心理状态所致,那么炒作行为则因其明确的目的性而具有高度理性的特质。社会学家韦伯对行动者的行为施以理想型分类,把个人或群体的行为划分为四类:目的合乎理性行为(亦称为工具理性行为)、价值合乎理性行为、习惯性行为、情感性行为[9]。其中工具理性行为指的是行动者具有明确的、在某种程度上可以测算的利益指向的行为;价值理性行为则是指具有某种明确的信仰目标而不管能否获得利益的行为。由此观之,上面关于现代搏击“对战”传统武术的炒作主体的行为基本等同于工具理性行为,是行动主体通过炒作有意识地谋划并追求某种预期利益的行为。比如:个体(徐晓冬)可以借助炒作出名,再将其转化为其他可能的收益,如赛事出场、赛事解说、赛事评论等机会增多及身价上涨;而组织化的炒作则预期导向某种“注意力经济[10]”模式,如直播收费、行业增加曝光度、吸引赞助等。

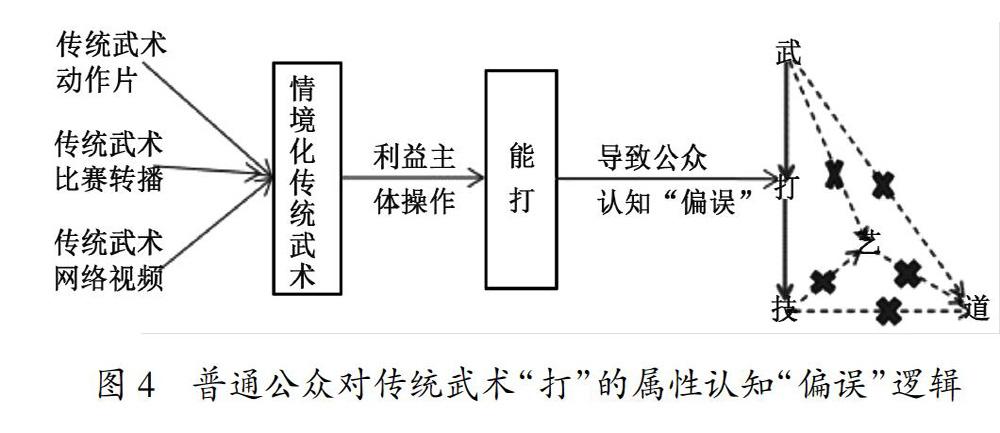

炒作现代搏击“对战”传统武术行为的最终结果引发了一连串不利于传统武术的社会后果。从表1可以看出,经过个人或群体的炒作,传统武术与现代搏击因其共同、外显的表达方式——“打”而被并置在同一参照系中进行对比,通过“对打”决出胜败并因此确立它们在社会空间中存在价值高低的阶序。尽管在具有武术专业背景的人士眼中,对于什么是传统武术以及与现代搏击“对战”的三人能否代表传统武术等问题尚存争议,但在普通公众话语间的三次“对战”,传统武术是从“摧败”到“惨败”再到“被恶搞而败”的直观过程与结果,每一次都“败”得毫无悬念且缺失尊严,以看似无可争议的事实线索传递着传统武术“不能打”的情境信息,客观上加深了普通公众对于传统武术的负面评价。从网络评论的总体情况来看,三次“对战”结果引发的后果,即普通公众对于传统武术评价的负面程度呈现为递增效应:从“质疑”到“否定”再到“丑化”,活脱脱地建构了一条强化传统武术“形象危机”甚至于污名化的路径。至此,可以从纷繁芜杂的“对战”事件细节中抽绎出“炒作”行为与传统武术“形象危机”的关联图式(如图1)。

从网络讨论的话题和相关评论看,普通公众几乎都把注意力聚焦于传统武术的“打”之上,仿佛“打得如何”成了判断传统武术的唯一标准。显然,这不符合“打”在当下传统武术存在状态中的本然定位,在某种程度上是对传统武术的认知偏误;但是,从普通公众的现实态度看,他们心目中的传统武术的其他重要属性被虚化,“打”成了他们最为看重的传统武术属性,因而传统武术的“打”被卷入功利化的认知情境中,是一种没有被正确认知的“打”。在这样的内在公众心理基础上,传统武术在炒作中由于屡次被“打”败而陷入形象危机就不难理解了。那么,现在需要论述的问题就相应地转换为:普通公众对传统武術“打”的属性认知偏误具体表现如何?是什么导致普通公众对传统武术“打”的属性认知偏误?

2 内在基础:普通公众对于传统武术“打”的属性认知偏误

2.1 普通公众对传统武术“打”的属性认知偏误的具体表现

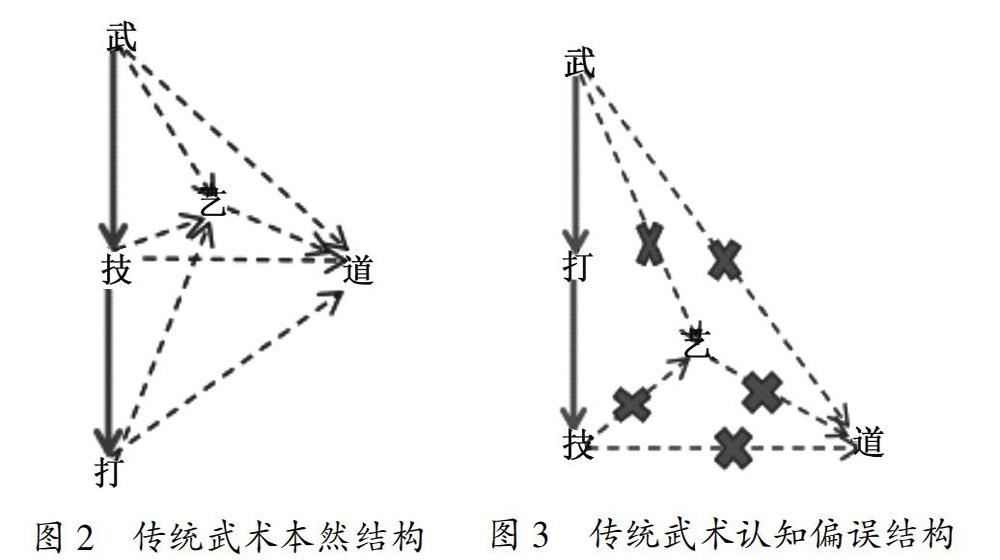

在论述这个问题之前,还需对本然状态下的传统武术作一个基本描绘,以之作为参照,才能阐明普通公众对传统武术认知偏误的情形。通过访谈几位武术专家并参阅相关文献[11-12],提炼出一个当前本然状态下的传统武术结构示意图(见图2)。这个结构示意图中的传统武术包含了习练者可能达到的三个层次:武技、武“艺”、武道。

图2中,连接武、技的实线表示任何传统武术习练者都要经历的第一阶段——武技练习;连接武、“艺”的虚线表示某些武技经过具有较好资质的传统武术习练者一段时间专注、努力、刻苦的练习后,有可能(不是必然)把前一阶段练就的武技上升到“武艺”的层面。特别要指出,在这里的“艺”之所以加上引号,是要和历史上处于流变状态的武艺概念[13]区分开来,特指在武技习得基础上的进阶并达到“艺术审美化[14]”的程度;连接武、道的虚线指的是极少数天赋异禀的传统武术习练者(比如武术家)经过长时间的修炼可能达到的“形而上的武(悟)道[15]”境界。在这个本然状态下的结构中,传统武术的“打”寓于武技之中,下属于武技(如图2第二条实线所示),是武技的具体表现形式,并可能服务于武技的进阶目标——武“艺”和武道,因此“打”在这个本然的武术结构中并不能滋生出额外的功利性追求,其“打”的方法和功效受限于具体武技的技法体系。

如图3所示,这是根据普通公众在网络讨论中呈现的态度厘析出的对于传统武术的认知结构。在这个普通公众认知的结构中,传统武术即等同于“打”技。在“打”与技的关系上,由于普通公众只注重传统武术“打”的功效,正所谓“人们对武术之打的价值误读,源于对效率的过度追求[16]”,属于工具性的认知,故此“打”居于优先的上位,技术反而处于从属的下位并服务于“打”,“打”得赢、“打”得厉害的就是受认可的传统武术(其实吊诡的是,这符合传统武术在所谓冷兵器时代的情形,不少学者通过研究得出传统武术原本就是纯功利性的搏斗技的结论[17-18])。如此一来,因为“技”法的发挥受限于上位的“打”的功利化追求,从而使得传统武术在普通公众的思维认知中衍变为“武—打—技”的单线构型;相应地,本然状态下传统武术由“武技—武“艺”、武技—武道、武“艺”—武道组合的立体结构在普通公众的思维中被理所当然地排除了(如图3)。

如果以本然状态下的传统武术结构作为参照,笔者把普通公众对于传统武术的结构认知定性为“偏误”。这种认知偏误的关键之处在于:在普通公众思维中传统武术“打”与“技”的关系定位发生了颠倒。这一颠倒对于传统武术的价值评断标准产生了决定性颠覆。在本然状态中(图2),传统武术的“打”从“技”法中延伸出来,服务于“技、艺、道”,从而使得传统武术的“打”只具备有限的功利性,其功利性主要在于某种具体传统武术的技击能力向外表达的程度。实际上,今天的传统武术向外“打”的技击能力弱化已经被诸多学者所论证[19-20],其大部分“打”的价值都属于内向的非功利性表达,追求的是“由技而艺、由艺向道、由技入道[21]”的内在目标。传统武术所谓“修身、练气、正心、合意”即是对传统武术非功利性追求的浓缩化表述。然而,普通公众认知传统武术时优先考虑的是其“打”的能力,故而把传统武术和外在功利性的“打”等价化。这种认知思维遮蔽了武技向武“艺”、武道转化的可能通路,从而把传统武术丰盈的修炼形式简化为对单一的“打”的外在功利性价值追求(比如只强调打斗、防身等显性功能)过程及结果。

2.2 普通公众对传统武术“打”的属性认知偏误的情境基础

前面已经论述了普通公众对传统武术“打”的属性认知偏误的具体表现,即普通公众通常把传统武术看成是功利性的“打”的技术,悬置或忽略了传统武术作为“艺”和“道”的价值存在,认同的只是传统武术的外在工具性价值。在国家层面上,传统武术在当下一直是以“博大精深”的面貌被宣扬,强调的是其综合的文化符号价值,并使其成为构筑国家软实力的重要组成部分。比如,越来越多的武术拳种位列国家不同级别的非物质文化遗产名录就是明证。然而,对于没有习练传统武术深刻体验的普通公众来说,“博大精深”属于国家层面的高端“叙事”,也许能在他们潜意识层面模糊化为一种关于传统武术的符号意象,却并不能被转化为对传统武术的具象性感知和认知。实际上,普通公众对于传统武术的认知,依据的是各种具体的媒介提供的关于传统武术的情境。

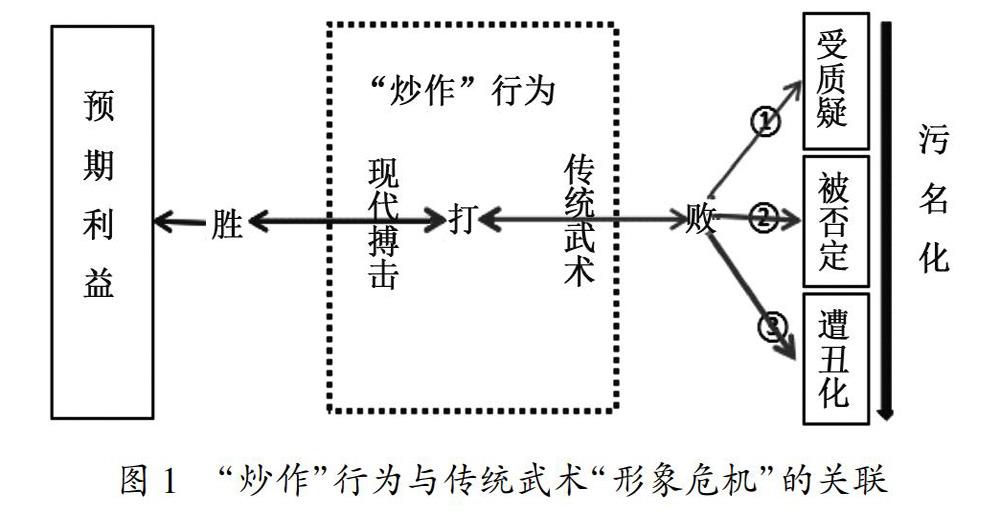

首先要确定的是普通公众从哪些情境中获取关于传统武术的认知。在知名网站“知乎”中对和传统武术有关的话题进行大量阅读且随机访谈了部分普通公众后,筛查出如下五种给普通公众提供传统武术认知的情境:武侠小说、武侠评书、武打影视片、传统武术赛事转播、传统武术网络视频。其实这对应的正好是传统媒体和现代媒体(纸媒、广播、电影、电视、互联网)对传统武术的传播。其中,武侠小说、武侠评书和部分古装武侠类影视片由于过浓的艺术渲染,对于普通公众认知传统武术并不会产生实质性影响。那么,普通公众就主要通过少部分武打影视片、传统武术比赛转播、传统武术网络视频这三种媒介提供的情境来认知传统武术。这样的例证不胜枚举,比如,李安、王家卫等以电影为载体生产的武术形象成为国人认识传统武术的窗口[22];央视五套策划主办的《武林大会》以其高端的传媒平台辐射力吸引众多观众注目;网络上的流行的“金钟罩”“铁砂掌”“太极神功”视频对普通公众认知传统武术产生的影响等。

虽然不同传播媒介营造的关于传统武术的具体情境可能各异,但是在对传统武术的形象塑造方面却展示着共同的主题:宣扬传统武术“博大精深”,宣示传统武术“能打”。从历史和现实层面讲,传统武术“博大精深”的文化特质自然无可非议,传统武术“能打”的说法在当前语境中却需要澄清。如果仅仅置于传统武术本身的技击框架内看,只要习练者能熟练地把某种传统武术技法演绎出来,就可称之为“能打”,很显然,这个“能打”是朝内指向于技法的,属于向内的“能打”。然而,通过媒介塑造的关于传统武术的“能打”是朝外指向的,主要强调的是一种向外的对比性的“打”、功利性的“打”。这样引发的后果就是前文所述的普通公众对于传统武术“打”的属性认知偏误。

如此看来,普通公众对于传统武术的“打”的认知偏误并非出于主观故意,而是有着赖以生发的情境基础。从传播媒介营造的关于传统武术的情境中可以发掘出丰富的社会学意涵。一个基本的事实是:传统武术情境是由背后的行动主体营造出来的,行动主体的行为主要是利益导向的,也即是要通过向公众展现传统武术的某些属性而谋利(可能为经济收益,也可能为社会收益,或是二者的综合)。譬如,电影《少林寺》中传统武术的展演、央视《武林大会》对传统武术的呈现、网络上各种传统武术绝技或神功的表演,传统武术情境都是背后行动主体为了吸引观众注意而策划或设计出来以获取预期的收益。从社会学家科尔曼的理性选择理论[23]出发进行考察,很容易发现操作传统武术情境的主体行为是富于策略性的,都期望获得良好收益。然而,无论何种类型的情境,由于“打”是传统武术基本的外显特征,故落脚点都集中于如何操作传统武术“打”的属性之上。那么,在主要展现“向内打”(技术与修身性的“打”)还是“向外打”(对比性的“打”)这个操作维度上,显然“向外打”是更合目的的理性选择,原因在于对比性质的“向外打”在传播冲击力方面具有比较性优势,越加突出传统武术“向外打”的形象,就越能激发和满足没有过多传统武术习练体验的普通公众的心理需求。于是,“少林绝技”“太极神功”等隐含传统武术工具性“能打”的词汇在社会空间中广为流传就不足为奇了,继而在普通公众思维中埋下了对于传统武术“打”的属性认知偏误的隐患。

把以上分析(2.1与2.2)进行倒叙,就可以清理出一条普通公众对于传统武术“打”的属性认知偏误的逻辑路线。通过概略图(图4)的方式加以展示有助于我们更直观地理解:正是普通公众对于传统武术“打”的认知偏误,成为外在炒作行动加以利用并导致传统武术形象危机的内在基础。

3 余论:传统武术形象危机的应对及传统武术发展思路

从外在逻辑和内在基础两个层面,厘析了传统武术在普通公众话语间形象危机的发生机制后,应该可以看出传统武术陷入形象危机相对容易,而要消除或減轻其影响却着实不易。因为外在炒作行动因“利”而生,具有偶发性,是无法预知也很难遏制的。故此,应着力于纠正普通公众对传统武术“打”的属性认知偏误,从而消除或弱化外在炒作行动得以发生效应的内在基础。当然,普通公众对传统武术“打”的属性认知偏误是长期情境化熏染的结果,须经长期“纠偏”方能久久为功。在思路上可以采用“堵疏结合”的方式。一方面是“堵”的办法,即通过有效手段抵制既有传统武术的传播情境,减少普通公众对传统武术“打”的属性认知偏误的情境来源;另一方面是“疏”的方法,通过创设传统武术传承与发展的新情境,引导普通公众对传统武术的认知与传统武术本然状态相契合。

中国武术协会作为传统武术主管机构,应该致力于上述两方面作出努力和贡献,以引导传统武术转向健康与可持续发展。具体来说,对背后行动主体操作传统武术“打”的不当行为采用“堵”的策略。如:当面对网络视频中对传统武术“打”的属性的虚夸时,中国武术协会及下属组织应迅速做出反应,不留情面地指出其不实之处并在权力范围内做出相应制裁;而面对传统武术比赛转播情境时,一旦发现其策划和运作明显有误导普通公众对传统武术“打”的属性认知之处,应禁止各级武术协会会员从事比赛指导、点评或表演嘉宾等加深普通公众对传统武术认知偏误的工作,同时以适当的渠道与传统武术比赛策划方就比赛中传统武术的呈现方式进行沟通。在创设传统武术的新情境方面,主要运用“疏”的思路,目的是引导普通公众更正对于传统武术的认知偏误。在这一方面,中国武术协会可以发挥组织优势,联合相关部门(如文化部门、教育部门和社会机构等)“在传统武术的传承和传播两个层面做文章[24]”。在传承层面,主要致力于传统武术在民间和学校场域中扬弃式发展的研究与实践,强调传统武术在本身技法框架内的“核心技术的提炼和传授,以激发练习者的兴趣[24]”,让越来越多的人有兴趣习练、体验传统武术并形成正确的认知;传播方面,可在创造性转化和创新性发展的理念下,在对某些传统武术充分研究的基础上,联合部分企业并争取国家层面支持,推出新时代背景下新型传统武术赛事,如:太极推手比赛的推广,达到冲淡普通民众对传统武术的认知偏误,且强化优秀传统武术文化符号在普通公众中渗透力的社会效应。

参考文献:

[1]知乎[EB/OL].https://www.zhihu.com/search?type=content&q=传统武术.

[2]路云亭.武术真伪辩:对2017-2018年度武术危机事件的思考[J].体育与科学,2018(5):26.

[3]刘宏亮,顾文清,王璇,等.中国传统武术话语权危机与提升策略[J].武汉体育学院学报,2018(6):63-67.

[4]马廉桢.传统武术价值体系亟待重构——由徐晓冬事件引发的若干思考[J].体育学刊,2018(5):25-29.

[5]周小林,刘为坤,孔德银.难以承受之重:传统武术核心价值之现代性审视[J].山东体育学院学报,2019(1):47-52.

[6]魏剑美,唐朝华.商业策划与新闻炒作[M].北京:商务出版社,2005:5.

[7]王志安.徐晓冬VS田野:一场恶意满满的比赛[EB/OL].https://baijiahao.baidu.com/s?id= 1622626272887883283&wfr=spider&for=pc.

[8]郝雨.新闻传播学概论[M].上海:上海交通大学出版社,2017:183.

[9]马尔利姆·沃斯特,.现代社会学理论[M].杨善华,李康,等译.北京:华夏出版社,2000:21.

[10]吴修铭.注意力经济——如何把大众的注意力变成生意[M].李梁,译.北京:中信出版集团股份有限公司,2018.

[11]郭玉成,李守培.武术构建中国国家形象的定位研究[J].北京體育大学学报,2013(9):9-18.

[12]高亮,麻晨俊,张道鑫,等.在场与出场:中国武术阴阳思想探析[J].体育学研究,2019(2):23-30.

[13]刘秉果,赵明奇.汉代武术[M].北京:文化艺术出版社,2018:5-6.

[14]王岗,陈保学.中国武术美学精神论略[J].上海体育学院学报,2019(2):103-110.

[15]陈新萌.形塑与归因:中国武术“意会”文化阐释[J].体育学研究,2019(2):38-47.

[16]刘文武.三论武术之“打”[J].体育科学,2017(7):90-94.

[17]张大为.武林丛谈[M].北京:当代中国出版社,2013.

[18]刘文武,闫民.论武术的分化[J].中国体育科技,2014(3):47-50.

[19]周维方.场域和身体认知:传统武术技击形象再塑造的依据与路径[J].体育与科学,2019(2):88-92.

[20]刘文武.论武术的“技击弱化[J].沈阳体育学院学报,2017(1):139-144.

[21]刘文武.从身体外练到人生修为:武术价值目标升华的动因、路径和条件[J].西安体育学院学报,2017(6):698-704.

[22]戴国斌.中国武术文化的生产[M].上海:上海人民出版社,2015:3.

[23]杨善华,谢立中,主编.西方社会学理论[M].北京:北京大学出版社,2005.

[24]杨建营.深陷困境的中华武术的发展之路——邱丕相教授学术对话录[J].体育与科学,2018(4):18-25.