敦煌壁画与中国本土家具图式的拓展①

邵晓峰(中国美术馆,北京 100010)

李汇龙(吉首大学 美术学院,湖南 张家界 416106)

一、关于敦煌家具图式

在我国政府“一带一路”倡议的建设中,敦煌文化具有十分重要的地位。作为中国文化艺术瑰宝,敦煌壁画历经千余年,从前秦延续到元代而到达尾声,其中的精华主要体现在从北魏到五代的壁画中。除了佛教图像,敦煌壁画还描绘了所在时代的政治、经济、社会生活乃至起居方式,其中展现了大量家具图像,并构成了一系列的家具图式。家具作为人类生活中不可分离的物质载体,也是起居文明的重要见证。就敦煌壁画中的家具图像而言,业已形成较为固定的图式,适合进行图像学的共性总结与个案研究。

图像学在中国当代学术界也已成为显学,并在艺术研究中日益突出。然而,与之形成对比的是,对于中国传统图像的图像学研究仍较为薄弱,尚需更多的学人进行广泛探索与深入挖掘。本文所探讨的图式与图像关系密切,图像是人为之形象或影像,非自然视像,图像具有一定的文化内涵与广泛的视觉形式。图式是图像的呈现方式,具有程式化、结构化特征。一旦形成,还具有稳定性、概念性特征。因此,本文研究的家具图式是具有一定的程式化、结构化与稳定性、概念性特征的家具图像的呈现方式。通过研究敦煌家具图式,可揭示敦煌壁画生动见证了中国中古时期家具图式的嬗变与发展,15 年前,笔者曾对此做过总体研究。[1]在此基础上,本文主要进一步研究敦煌壁画如何展示中国本土家具图式的发展与演进,并具体以榻、几、屏风等家具图式为代表来展示国人起居方式之变,以及在面对外来家具融入与共处时,榻、几、屏风等中国本土家具所具有的旺盛生命力。

图1 初唐莫高窟第203窟西壁龛外南侧上部壁画《维摩示疾》中的榻

图2 初唐莫高窟第203窟西壁龛外北侧上部壁画《文殊来问》中的榻

二、榻图式的拓展

隋唐时期,虽然外来起居方式通过西域不断进入中原,在长安与洛阳等大城市产生广泛影响而成为时尚,贵族与佛教徒亦深受影响并效仿,但是中原的本土家具也在按照自己的方式继续发展。由于敦煌地处连接西域与中原的咽喉要道,故而敦煌壁画对于本土家具图式的发展也皆有反映。例如,家具上的壸门托泥这一构造形式是本土家具拓展的重要见证之一。壸门造型最早源自商代青铜器,壸门托泥式榻的形象在汉代画像石、画像砖中亦常见。发展到唐代,这一结构形式也较为常见。譬如,初唐莫高窟第203 窟壁画(图1—图2)、盛唐莫高窟第14 窟南壁壁画《闻法欢喜》(图3)等一些敦煌壁画上描绘的床榻图像中均有壸门托泥这一箱型结构。所谓壸门,即足间围成“亚”型,以左右对称的曲边装饰增加家具的柔性美;所谓托泥,即足下垫有围合形托条,使得家具在整体上形成框架结构以增加牢固性。随着壸门加托泥形式的不断成熟,体现了中土家具造型与结构的稳步发展。这一构造形式的优点是显示了曲与直的线性对比,视觉效果丰富,稳定性强;其缺点是制作费料费工,重量增加,不易搬动,故而壸门托泥榻就不易被“下榻”①东汉时,陈蕃为乐安太守。郡人周璆为高洁之士,前后郡守招命均不肯至,唯陈蕃能将周璆招来。陈蕃为周璆置一专榻,周璆一来,就把榻放下来,让周璆使用,离开则悬于墙上。后来陈蕃任豫章太守,对于当地的高洁之士徐穉也以同样的方式来礼遇,即也为徐穉下榻,去则悬之。见《后汉书·陈蕃传》及《后汉书·徐穉传》。后来,人们就把陈蕃的这一做法称为“下榻”,并运用于外交往来的书面语言中,将留客住宿称为“下榻”。陈蕃为周璆、徐穉所备之榻能下、能挂,当较为轻便。而壸门托泥榻由于结构较为复杂,造型为箱型,较为笨重。。

就壸门这种特殊的构造形式与设计语言来说,有些专家以为源自印度,壸门在中国得到发展主要是因为佛教的东传与影响。但是,当我们细查考古史、艺术史,会发现早在商周时代,当时的青铜器上已出现壸门。②如见辽宁义县花儿楼窖出土的商代附铃俎。到了汉代,画像砖的床榻图像中更展现出壸门的丰富变化。③如见汉代安丘画像石和辽阳三道壕壁画上的家具图像。故而,壸门的出现与发展应是中国家具在传统基础上的一种本体性演进,而这种演进对于中土佛教家具的升高起到了推波助澜的作用。因为壸门流行后,增加了家具的造型元素与装饰语言,促进壸门形式呈现出多种多样的变体。譬如,仅唐代敦煌壁画中反映的就有许多种,其中壸门门洞单元排列的密度、跨度、高度,以及精致程度也不尽相同,有的足下设置托泥,有的足下无托泥。可见当时的能工巧匠能在较为统一的制式之下寻求各种不同的处理方式和技艺,这也反映出中国历代许多杰出工匠造物的共同特点。比如,商代巧匠对青铜器饕餮纹中各部分及整体效果的有机处理亦是在统一之中产生丰富的变化。

图3 盛唐莫高窟第14窟南壁壁画《闻法欢喜》中的榻

具体以莫高窟第203 窟壁画《维摩诘经变》为例,这是初唐时期的作品。由于作画时使用含有铅质的颜料,所以经长时间氧化作用,画面出现大面积黑色斑块,但画中所描绘事物形体之间的相互关系并未受到破坏,不影响我们剖析画面。图绘内容为“文殊问疾”,将维摩诘与前来问病的文殊分别画在西壁龛外的南北两侧,构成了《维摩示疾》《文殊来问》两幅图像,这是延续了隋代的固定图式。

在图像中,维摩诘左腿盘坐于榻上,右膝曲起,手持扇形麈尾,形态轻松,神情恬适。其榻为单人独坐榻,造型稳正,根据与人物的比例关系,其高度折合今天的尺寸约在20 厘米。从结构上看,前后各有3 个壸门,(根据榻面长宽比例,估计榻的左右还各有两个壸门)榻的下方设有赭色托泥,属于典型的壸门托泥式箱型结构。这种造型与结构继承了汉代以来榻的特征,是传统低坐家具的延续。值得关注的是,榻上设有华美的帐,高度接近人的身高,帐顶呈矩形,四周与中间具有花瓣形装饰,四周悬挂十几条短飘带。帐的左、右、后三面均有长布幔垂下,遮住坐榻,只在帐的前面垂下短布幔,形成三面围合的结构形式,使坐榻者在视觉上十分突出。这种榻上设帐且三面围合的形式是对汉榻的重要拓展,从一定意义而言,也可谓明代架子床的源头之一。

与《维摩示疾》对应的《文殊来问》中也画有一件榻。图中的文殊菩萨身披飘帛,头戴宝冠,具有头光,头顶上设一件华盖。在文殊菩萨的前上方绘有一位飞天,体态轻盈,正向文殊菩萨致意。

文殊菩萨右手抬起,左手放于左腿之上。双膝并拢,跪坐于榻,这种姿势是中国商周以来贵族、士大夫在正式场合的规范坐姿。其姿势的谦恭与维摩诘姿势的轻松,形成鲜明对比,以图像反映了二人佛学修为的差异。

文殊所坐之榻与维摩诘所坐之榻高度相仿,结构接近,也是壸门托泥式榻,只是其前后均有两个壸门,而左右则有三个壸门。除此之外,榻前有一几,四足,高度约为榻的一半,宽度与榻的一个壸门相近。几上陈设两件物件,它可视为这件坐榻的附件。

在设计上得到进一步拓展的是,盛唐莫高窟第217 窟南壁壁画《国王求法》(图4)、盛唐莫高窟第320 窟北壁壁画《未生怨之欲害其母》(图5)、中唐莫高窟第112 窟南壁壁画《被人轻贱》(图6)等壁画中,均出现了壸门托泥榻之上再设帷幕案的新型陈设方式,特别是盛唐莫高窟第217 窟南壁壁画《国王求法》、中唐莫高窟第112 窟南壁壁画《被人轻贱》中榻的高度均较高,而盛唐莫高窟第320 窟北壁壁画《未生怨之欲害其母》则将榻设于砖砌台基上,因此就起居维度而言,三者都在高度上得到了大力拓展。

与前述敦煌壁画中一系列榻的图像相比,山东嘉祥隋代徐敏行夫妇墓室壁画能为我们找到相关的图像对应点。1976 年2 月,山东博物馆专家组发掘了位于山东省嘉祥县杨楼村西南英山脚下的隋代徐敏行夫妻合葬墓。该墓室的壁画弥足珍贵,具有重要的艺术和考古价值。隋代墓壁画全国目前发现仅三处,其他两处是宁夏固原史勿昭墓壁画、陕西三原李和墓壁画。从墓志可知墓主人徐敏行生于梁武帝大同九年(543),死于隋炀帝开皇四年(584)。任职于梁、北齐、北周和隋,隋文帝时任晋王杨广的驾部侍郎,故称徐侍郎。墓室的东、南、西、北壁,以及穹顶、门洞均绘有精美壁画。墓室的东壁绘《徐侍郎夫人出游图》;南壁墓门两侧各绘持剑武士;西壁绘《备骑出行图》;北壁绘《徐侍郎夫妇宴享行乐图》(图7);后壁绘《饮宴图》,画徐侍郎夫妇对坐于帐内饮宴,乐舞表演于帐前;穹顶绘《天象图》;门洞横楣上画一奔马,门洞内左右墙面各画小吏和仆人,门洞外东西墙上各画一守门人。就家具研究而言,值得注意的是,北壁《徐侍郎夫妇宴享行乐图》描绘的内容十分丰富。夫妇二人坐在一件髹赭漆、带托泥的壸门榻上观看演出,榻面具有纹饰,榻的高度较高,折合今天的尺寸约为50 厘米,这要明显高于汉榻。画中的徐侍郎手持凭几,其夫人背靠隐囊。榻后立有屏风,屏风上画山水,以墨色为主,设色近于浅绛。榻旁有侍女伺候,榻前有一人正在娴熟地表演踢毽子。凭几、隐囊是低坐起居时代席、榻上的必备家具,用以缓解长久跪坐的疲劳。《徐侍郎夫妇宴享行乐图》中这种榻、凭几、隐囊、屏风的有机结合图式,揭示了隋唐时期起居生活演进的一种特色——在较高的榻上依然延续着低坐起居的活动方式。

由敦煌壁画所见本土家具的拓展,还反映了榻面造型的变化。譬如,晚唐莫高窟第14 窟南壁壁画中的壸门托泥榻(图8)在视觉上是一件方榻,一人盘腿坐于方形榻面中间。与长方形榻不同,方榻不但具有不同于长方形榻的陈设价值,而且提供了新型功能,人们可更为随意地随榻边而坐,在交流时可自由组合。例如,在传为唐代著名画家周昉所绘的《调婴图》①《调婴图》旧题签为《唐周昉调婴图》,为《石渠宝笈三编》《故宫已佚书画目》著录,但是很可能为宋人摹本。(图9)中,两位仕女各选了方榻的一边垂足斜坐,显示了方榻功能的多样性与灵活性。

图5 盛唐莫高窟第320窟北壁壁画《未生怨之欲害其母》中的榻上设案

图6 中唐莫高窟第112窟南壁壁画《被人轻贱》中的榻上设案

图7 山东嘉祥隋代徐敏行夫妇墓室壁画《徐侍郎夫妇宴享行乐图》中的榻、凭几、隐囊、屏风,1976年出土,山东博物馆藏

图8 晚唐莫高窟第14窟南壁壁画中的榻

三、几图式的拓展

几是象形字,中国古代的几虽造型简洁,但亦有多种类型。作为承具的几在低坐时代是放置物品的家具,而作为凭倚家具的凭几则主要是用于倚靠。例如,初唐莫高窟第334 窟壁画《维摩诘》(图10)中的维摩诘即凭依三足凭几而坐于高座。值得关注的是,其高座前还陈设了一件栅足几,几的两足犹如较为密集的栅栏呈片状排列,其几面下有弧形缩进。几的高度与高座相近,几的底部设置水平直条形托泥。此几可视为维摩诘高座的配套家具,用于陈放小型供养物件。

盛唐莫高窟第103 窟东壁窟门南侧壁画《维摩诘经变》中的几(图11)不但是栅足几,而且是一种高几,按照与人的尺度关系折算,其高度大约为110 厘米,因此其高度已明显超过早期的几。几面饰有清晰的橘黄色弧线纹理,两端略有翘头,由于它被陈放于维摩诘所坐高榻之前,因此在功能上它属于陈放供养物品的供几,几上陈设莲花炉架。这种供几的升高,反映了中国早期家具在高坐起居方式逐渐进入中土时所具有的活力。

就唐代栅足几实物而言,1994 年 4 月,岳阳市文物考古研究所专家组于湖南岳阳桃花山唐墓[2]发掘出土的唐代栅足翘头几(图12)虽是缩小版明器,仅长 13 厘米,宽10 厘米,高 5 厘米,但制作完整、造型厚实、形态完好。厚实的几面两端微微上翘,宽扁足上刻直棂条纹,这是对于栅足的模拟,足下具有托泥,因此可谓当时实物几的重要见证。与前两幅栅足几图像不同的是,其几面下的栅足没有呈弧形缩进。

图9 唐代周昉(传)《调婴图》局部,绢本设色,台北故宫博物院藏

图10 初唐莫高窟第334窟壁画《维摩诘》中的栅足几、凭几、高座

图11 盛唐莫高窟第103窟东壁窟门南侧壁画《维摩诘经变》中的栅足几

图12 唐代栅足几,长13厘米,宽10厘米,高5厘米,1994 年4 月出土于湖南岳阳桃花山,岳阳市文物考古研究所发掘

四、屏风图式的拓展

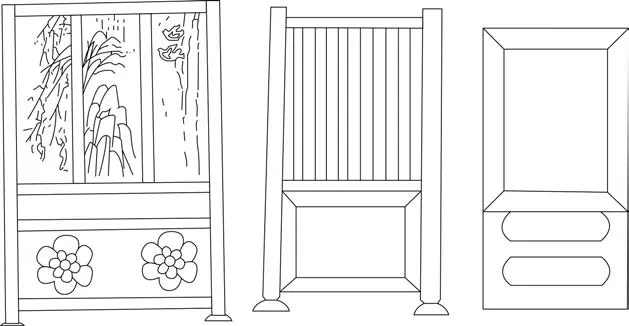

屏风这种中国本土家具,是使用时间最长且最具有汉民族文化属性的家具品种,早在商代就已出现,汉代开始盛行,到了唐宋得到长足发展。由于低坐起居文化的主导,隋唐以前的屏风较为低矮,以床榻上的围屏为主。隋唐及以后,屏风逐渐增高,以插屏和折叠屏为主。就屏风装饰而言,隋唐之前以图案为主,隋唐则以山水、人物和花鸟为主。除了遮挡视线、分割空间、阻碍气流等屏风所具有的本体实用功能之外,隋唐屏风在陈设上所反映出来的衬托性、主导性、聚焦性、象征性逐渐呈现出来。值得注意的是,一些小型多折屏风还被安放在高座上,莫高窟一系列描绘《维摩诘经变》的壁画,如见盛唐第103 窟东壁窟门南侧壁画、中唐第159 窟东壁南侧壁画、晚唐第156 窟东壁北侧壁画、五代第61 窟东壁窟门北侧壁画、五代第98 窟东壁壁画等壁画中均描绘了这样的高座。有的屏风还被安放在矮榻背后,形成新型的组合家具。譬如,在盛唐莫高窟第217 窟壁画《得医图》(图13)、盛唐莫高窟第172 窟壁画(图14)等敦煌壁画中均展现了屏风的新型拓展。

图13 盛唐莫高窟第217窟壁画《得医图》中的屏风线描解析图

图14 盛唐莫高窟第172窟壁画中的3件屏风线描解析图

《得医图》中的屏风属于插屏。插屏由屏座和屏板两部分组成,屏座上挖出凹槽,屏板正好插入凹槽里。插屏这种形式到了宋代更加流行。图中的这件插屏的屏板以山水画为装饰,前后均以云头牙子直立抵夹屏身而成座架,这在当时是一种非常具有形式感的装饰方法,而且四个云头牙子中间各设有一个圆珠,别具装饰之美,这种云头牙子可谓后世屏风抱鼓式站牙之滥觞。特别值得关注的是,在画面还可发现这一屏风的四个边角的结构均是45°格角,这在家具发展史上也具有重要意义,因为其边角使用的榫为格角榫,该榫接方式改进了中国早期家具上的水平、垂直榫接范式,是后世家具各种格角榫、粽角榫的源头。

盛唐莫高窟第172 窟壁画共画有三件屏风,左图中的屏风具有虚实相间的三抹结构:上抹分为左中右三图,均是竖幅,中为山水画,左右为花鸟画。如此设计,在图式上十分罕见;下抹饰以大小圆形组合而成的两个团花纹样;中抹为素底,展现虚空之境。其他2 件屏风(图14 之中图、右图)均以几何形作为造型语言,不具装饰,简洁素雅。

在敦煌壁画图像中,就视觉效果来推测,其中有不少屏风是由织物制作的,质地柔软,成为便于携带与布置的灵活性家具。譬如,盛唐莫高窟第148 窟南壁壁画《男女相对互礼》(图15)中的屏风为多扇,每扇均画有花卉。它们围绕帐篷而设,可能是由柔软的纺织品悬挂而成,这是游牧民族在吸收了汉民族的文化后根据自身活动流动性大的特点而进行的有机改革,也是当时婚嫁民俗中显示庄重氛围的重要道具。再如,晚唐莫高窟第85 窟壁画《帷屋闲话》(图16)中的屏风为帷帐式,具有横楣,饰以白色植物纹与黑色圆点纹,横楣下有白边蓝底的三角形披牙。屏面以白色植物纹、黑色圆点纹织物垂条依次分割,形成华丽丰富的视觉画面。图中一男一女在这样的帷屋里的榻上促膝闲话,私密环境使交谈更为闲适。另外,在五代莫高窟第61 窟壁画《女剃度》(图17)中,用于遮挡剃度女众的屏风为围屏,立有四柱,形成三折式围屏。其柱身饰以螺旋纹,柱头为尖顶、束腰,屏面上绘蓝色横向条纹。这种围屏服务于公众,可视为当时的公共家具。

敦煌壁画中还出现了一种专门为竿技这种杂技服务的围屏,高度约到成人的胸口或腹部,由长木板搭建为三角形,有的饰有水平色带。其图像可见于中唐莫高窟第361 窟壁画《金刚经经变之譬喻画》(图18)、晚唐莫高窟第85 窟顶东坡壁画《勾栏百戏》(图19)、晚唐莫高窟第138 窟南壁壁画(图20)、五代莫高窟第61 窟壁画《杂技》(图21)等壁画中。值得注意的是,虽然这些壁画中围屏的造型与装饰较为相似,反映的均是童子杂技,但是表演内容并不雷同。譬如,中唐莫高窟第361 窟壁画《金刚经经变之譬喻画》围屏中表演的是“顶竿”,一位童子头顶竿子,另一位童子头顶竿子的另一端倒立于上;晚唐莫高窟第85窟顶东坡壁画《勾栏百戏》围屏中表演的也是“顶竿”,一位童子头顶竿子,另一位童子右脚踩着竿子的另一端直立于上;晚唐莫高窟第138 窟南壁壁画围屏中表演的则是一位童子右脚踩着另一位童子的头顶,直立于上;五代莫高窟第61 窟壁画《杂技》刻画的是在围屏内架立一竿,竿头置圆盘。两个身穿圆领短衫、短裤的童子叠立在圆轮上表演杂技,一童右脚踩在圆盘上,另一童左脚踩在这位童子的头顶上,保持平衡。帷帐前铺有地毯,一只乐队正在演出,一人领衔,六人演奏,乐器有横笛、拍板、笙、箫、竖笛等。乐师们头戴展角幞头,身穿圆领长袍,腰间系带,有坐有立,姿态各异。我国的小儿竿技表演历史悠久,这幅五代敦煌壁画反映的虽是《楞伽经变》中的内容,但生动再现了唐代盛行的这种童子杂技的情景。

图15 盛唐莫高窟第148窟南壁壁画《男女相对互礼》中的屏风

图16 晚唐莫高窟第85窟壁画《帷屋闲话》中的帷帐式屏风

图17 五代莫高窟第61窟壁画《女剃度》中的屏风

图18 中唐莫高窟第361窟壁画《金刚经经变之譬喻画》中的围屏

图19 晚唐莫高窟第85窟顶东坡壁画《勾栏百戏》中的围屏

图20 晚唐莫高窟第138窟南壁壁画中的围屏

图21 五代莫高窟第61窟壁画《杂技》中的围屏

在唐代,竿技表演水平极高,有“爬竿”“顶竿”“缘竿”“戴竿”“寻橦”“都卢”以及“车上竿戏”“掌中竿戏”等,深受百姓及贵族欢迎。例如,唐代诗人张祜诗《大酺乐二首》曰:“车驾东来值太平,大酺三日洛阳城。小儿一伎杆头绝,天下传呼万岁声。紫陌酺归日欲斜,红尘开路薛王家。双鬟前说楼前鼓,两伎争轮好结花。”唐代帝王为表欢庆,特赐大酺,允许民间举行大聚饮三天。后用以表示大规模庆贺。太平年间,每到“大酺三日”,各地名优群聚洛阳献技,久而久之,慕名而来者越来越多。“小儿一伎竿头绝”表现的正是敦煌壁画中描绘的童子竿技。

至于唐代童子表演杂技时为何以围屏遮挡,造型均为三角形,且形成系列化图式,颇值得研究。高竿之技之所以引来人们围观,关键在于一个“险”字,也许是为了体现表演的神秘性,营造神奇惊险的氛围,才不愿让观众看到竿子底部或下面童子的站立方式。也有可能是当时童子竿技的特有视觉标识,以示区别于其他杂耍娱乐活动。

五、结语

敦煌壁画是中国中古时期视觉图像的宝库,具有重要的艺术价值与历史文献意义,对于深入研究中国家具史具有重要意义。通过研究敦煌壁画中家具图式,可揭示敦煌壁画生动见证了这一时期家具的嬗变历程,较为系统地展现了中国低坐家具图式的延续、本土家具图式的拓展、高坐家具图式的融入、外来家具图式的汉化、特色家具图式的创制等不同进程。在此基础上,以敦煌壁画中的榻、几、屏风等家具图式为代表,通过研究它们新的演进轨迹来呈现这些具有中国本土家具属性的图式的变化,进而从具体的物质文化视角来展现敦煌壁画在中外交流以及起居方式融合过程中的重要文化价值,同时反映出在面对外来家具的融入时,中国本土家具所具有的强大的传承性与旺盛的生命力,这些也为中华传统设计文化的创造性转化与创新性发展研究提供了具有特色的实例与流传有序的参照。