什么样的失败才是成功之母? *

——有效失败视角下的STEM 教学设计研究

刘 徽 杨佳欣 徐玲玲 张 朋 王司闫

(1. 浙江大学教育学院,杭州 310058;2. 深圳市宝安区清平实验学校,深圳 518104;3. 浙江大学数学科学学院,杭州 310007;4. 杭州市胜利实验学校,杭州 310008)

一、引言:从失败的视角看教学设计

随着全球范围对创新能力培养的重视,STEM 在当前中国也受到了普遍的关注,因此越来越多的教师也开始积极尝试STEM 教学。然而,STEM 的课堂与以往教师们熟悉的学科教学有很大差异,这不仅因为STEM 具有跨学科的性质,更为重要的是,STEM 主要呈现出的是以解决问题为导向的课堂形态。在当前的STEM 课堂上,存在着两种极端的教学实践模式。第一种是“全指导型”,即一些教师仍延续传统的教学方式,详细分解任务、讲解并示范操作步骤。学生在这样的指导下,往往也能顺利地完成任务。第二种是“无指导型”,即一些教师意识到STEM 的教学应该与传统的学科教学有所区别,因此在布置完任务后放任学生“瞎折腾”,很少甚至不提供帮助和支持。

在STEM 的教学设计研究中,虽然在“如何支持学习者进行问题解决”这一方面已经积累了大量的成果,但主导思路都是在设计各种脚手架,即从成功的视角来思考教学设计(Brown & Collins,1989;Reiser,2004;Belland,2017;Jonassen,2011)。而2008 年,新加坡南洋理工大学摩奴•卡普尔(Manu Kapur)提出的“有效失败”(Productive Failure)①概念引起了人们极大的关注,人们开始从“失败”的视角来思考教学设计(Kapur,2008)。早先,卡普尔关注“问题类型”,用劣构问题为学生制造失败的机会,结果发现,实验组(解决劣构问题)在近迁移和远迁移上的表现均优于对照组(解决良构问题)(Kapur,2008)。后来,卡普尔转向关注“教学顺序”,通过无指导来制造失败的机会,结果发现,实验组(Productive Failure,简称PF,即先尝试后指导)无论在解决良构问题还是劣构问题上的表现都优于对照组(Lecture and Practice,简称LP,即先指导后练习)(Kapur,2010)。再后来,卡普尔又综合“问题类型”和“教学顺序”两个因素来设计实验,结果发现,实验组(解决劣构问题且在PF 条件下)要优于对照组1(Facilitated Complex Problem Solving,简称FCPS,即解决劣构问题且在教师的全程指导下)和对照组2(解决良构问题且在LP 条件下),而对照组1 和对照组2 则无显著性差异。这说明,仅仅为学生提供复杂的劣构问题,而不让他们经历挣扎和失败,并不能有效促进学习,因此再次论证了问题解决中的失败对于学习的价值(Kapur,2011)。卡普尔还通过实验研究对比了有效失败和“替代性失败”(Vicarious Failure,简称VF,即学生通过评估其它学生解决方案来替代自己的尝试,避免失败),结果发现,实验组学生(在PF 条件下)优于对照组学生(在VF 条件下)(Kapur,2014)。但安德鲁•A•陶菲克(Andrew A. Tawfik)和戴维•H•乔纳森(David H.Jonassen)则认为,“失败经历不一定必须来自个人经验”,他们认为学习者可以从别人的失败案例中学习,不过他们对比的是“向成功案例学习”和“向失败案例学习”。他们的研究结果表明,“向失败案例学习”组表现更好。也就是说,尽管亲身经历失败比替代经历失败的效果更好,但替代经历失败对学习也是有用的(Tawfik & Jonassen,2013)。宋艳杰(Yanjie Song)和卡普尔等人还在翻转课堂环境下对有效失败进行了研究,结果发现,实验组(Productive Failure based Flipped Classroom,简称PFFC,即在第一阶段先以小组合作的方式进行探索,第二阶段为个人在家单独观看视频)在概念理解上要优于对照组(Traditional Flipped Classroom,简称TFC,即在第一阶段先由个人在家单独观看视频,后以小组合作的方式,并在教师的指导下学习)(Song & Kapur,2017)。

除了卡普尔本人的研究外,其他学者也对“有效失败”进行了一系列的实验研究,得出了类似的结论(Kennedy-Clark & Jacobson,2010;Loibl & Rummel,2014)。一些学者还分析了失败之所以有效的原因。比如罗杰•尚克(Roger Schank)认为,失败会让人们感受到结果和期望之间的落差,从而更容易引发学习者的反思。也就是说,失败提供了一个反思的契机,而自我解释是反思的方法(Schank,1999);安德斯•爱立信(Anders Ericsson)等研究者认为,失败本身本不能带来成效,而是需要通过学习者评估自己的表现,思考改进方案,才能让失败变得有价值(Ericsson,Krampe & Tesch-Römer,1993)。巴里•齐默尔曼(Barry Zimmerman)也有类似的观点,他认为是调节让失败变得有效(Zimmerman,1989)。蒂姆•希姆斯(Tim Heemsoth)和艾索•海因兹(Aiso Heinze)认为,失败的案例能让人学到更多东西的原因是,失败让学习者对主题有更为全面的了解(Heemsoth & Heinze,2013)。

事实上,失败的有效性并不是卡普尔第一个发现的。在学术史上,有许多学者都提到过“失败”的意义,只不过使用的术语各不相同。比如让•皮亚杰(Jean Piaget)提出过“扰动”(Perturbations)的概念,认为学习由“扰动”引发,通过同化和顺应来达到新的平衡(Piaget et al.,1985)。约翰•杜威(John Dewey)列举说明了“试误”(Trial and Error)的重要性:一只小鸡孵出后几小时就能准确地啄食,但之后就只停留在啄食的水平上;而婴儿则要花上六个月的时间经过反复的尝试才能基本准确地抓握所看到的东西,但之后就能发展出各种各样的动作联合,原因在于婴儿在大量的试误中累积了应对不同情况的经验,学会了怎样学习(杜威,2014,第146 页)。爱莉诺•达克沃斯(Eleanor Duckworth)注意到了“哎呀!”“怎么办呢?”“这真是太有趣了!”“怎么回事呢?”“等等……”“哦,我知道了!”等这些表示惊讶、困惑、斗争、期望、茅塞顿开的语言构成了完整的思维形成过程,认为这些对于学生的思维发展是十分有价值的,即使有时它们最后不能带来正确答案(达克沃斯,2005,第73 页)。

意识到了“失败”的价值后,研究者们也提出了一系列和“失败”相关的教学设计理论,通过将“失败”设计到教学中来提高学习效能。比如库尔特•范冷(Kurt VanLehn)提出的“困境驱动的学习”(Impasse-drive Learning)理论扩展了对皮亚杰所提出的“扰动”的讨论(VanLehn,1988)。根据这一理论,当学习者缺乏对与当前问题相关的特定知识的完全理解时,就会出现困境,而正是这一困境促使学习者有动力进行深入探究,审视和修正现有的心理模型,从而更有效地处理类似的未来困境(D’Mello et al.,2014)。罗伯特•A•施密特(Robert A. Schmidt)和罗伯特•A•比约克(Robert A. Bjork)也相应地提出了“值得追求的困难”(Desirable Difficulties)理论。他们在经过多次实验后发现,在训练过程中表现好的学生不一定能长期保持学习效果并进行迁移,而当在教学中通过打乱任务顺序或减少反馈等方式有意设计一些“困难”时,学生虽然在训练中的表现较差,但却能在训练结束几天后的再次测试中表现得很好。这种为了提高学习的长期保持和迁移效果而在教学中有意增加的“困难”被定义为“值得追求的困难”(Schmidt & Bjork,1992)。丹尼尔•L•施瓦茨(Daniel L. Schwartz)等人提出的“为未来学习做准备”(Preparation for future learning)理论,主要聚焦于讨论学习在“现在”和“未来”维度上的区别。他们的研究发现,在讲授目标概念前,要求大学生自行分析案例异同点,比直接采取讲授等教学方法的效果要好,有了自行探索的铺垫后,在后面的讲授中学生能获益更多(Schwartz & Martin,2004)。也就是说,尽管在“现在”的学习中困难重重,但却是在为“未来”作准备,因此,教学设计应该立足于对学生未来的意义。卡普尔也在一系列实验后提出了有效失败教学设计理论,构建了相应的教学设计模型,并通过在新加坡3 所成绩水平不同的公立学校重复实验,证明了该理论不仅适用于优秀学生,也适用于学业水平较低的学生,使之获得进步(Kapur,2012)。

卡普尔的理论也受到了国内学者的关注(杨玉芹,2014;张澜等人,2015;张忠华等人,2018),有些学者还尝试在教学中使用了该理论。如崔兰玉(2017)将有效失败教学设计理论应用于初中数学的教学实践,发现其对学生的解答多样性、学习兴趣和成绩等均有有利影响。再如李明萱(2018)基于有效失败教学设计理论,设计和构建了学习干预原型和框架,并通过设计研究法在实践中收集数据并对框架进行修正和完善,验证了有效失败教学设计理论有利于提高学生的学习成绩、问题解决能力等。

虽然卡普尔的主要研究领域是数学教育,但已经有学者将有效失败理论与有效失败的教学设计模型应用于STEM 教学中。如乔安娜•P•韦弗(Joanna P. Weaver)等人将有效失败理论运用于大学STEM 课堂后发现,与对照组(先听讲座后自行探索)相比,实验组(先自行探索后听讲座)在学习兴趣和概念理解上都更优(Weaver,2018)。克里斯汀•A•塞尔(Kristin A. Searle)等人则通过访谈发现,高中生认为有效失败能促进STEM 课堂中开放性任务的解决(Searle,2018)。国内虽然没有直接在STEM 中运用有效失败理论,但在创客和项目化学习中已经有所尝试(郭婧远,2016;刘新阳,2018)。

然而,失败一定是有效的吗?除了有效失败外,卡普尔还提出了另外一个概念,即无效失败(Unproductive Failure)。卡普尔指出:“尽管实验证明,过多的指导不利于学生的学习,但这并不意味着教师不需要提供任何支持,并不是所有的失败都是有效的,因此我们需要提供不同形式的支持帮助学生避免无效失败。”(Kapur,2012)

失败对于学习,特别是对STEM 这类问题解决的学习是十分有必要的。在“全指导型”的STEM 课堂上几乎不会有失败,这显然不利于学生学习迁移能力的发展;“无指导型”的STEM 课堂上几乎全失败,这些失败既有可能是“有效”的,也可能是“无效”的,也就是说,不是所有的失败都值得提倡。那么,在STEM 课堂上,哪些失败是有效的?哪些失败是无效的?如何从失败的视角来设计教学,让学习产生长期的迁移效果?换言之,本文要重点解决的,就是“什么样的失败是成功之母”这一问题。

二、概念界定与研究设计

(一)概念界定和编码系统

卡普尔认为,短期的学习表现和长期的学习效果具有“不可通约性”(Incommensurability),也就是说,短期学习表现好并不代表一定能取得长期的学习效果,反之,能取得长期学习效果的学习行为也不一定有好的短期学习表现。因此,他将短期学习表现和长期学习效果分别作为横轴和纵轴,划分了学习的四种行为类型,分别在四个象限(如图1 所示),它们是有效成功(Productive Success,短期学习表现好、长期学习效果好)、有效失败(Unproductive Failure,短期学习表现差、长期学习效果好)、无效成功(Unproductive Success,短期学习表现好、长期学习效果差)和无效失败(Unproductive Failure,短期学习表现差、长期学习效果差)。

图1 四种行为类型

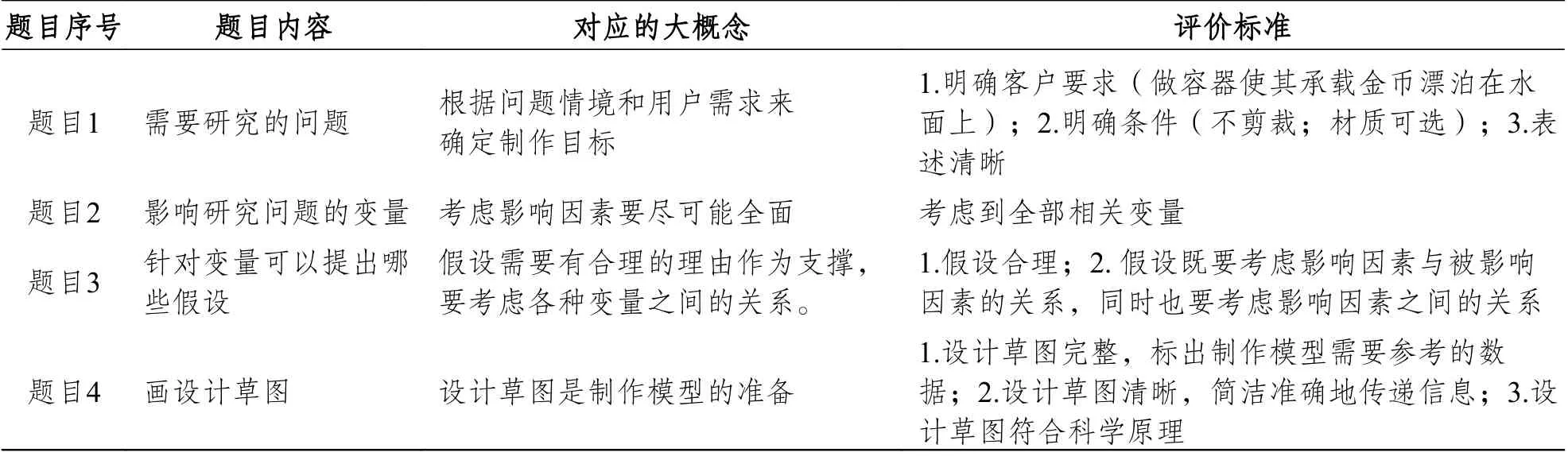

我们结合STEM 的学习特性对卡普尔的四象限进行了调整和细化:1. 因为STEM 是问题解决类的学习,所以可以从过程和结果两个维度来编码四种行为类型;2. 因为在STEM 学习的“设计草图”和“制作模型”两个步骤中,学生表现比较活跃,会产生大量学习行为,所以我们主要对这两个步骤的行为进行编码。值得一提的是,当我们从过程和结果两个维度来看四种行为类型时,会发现结果类的行为类型只占六分之一,更多的是过程类的行为类行,而这种行为类型的划分很大程度上就是看学生的行为是指向长期的学习效果还是追求短期的学习表现。也就是我们通俗讲的,是想“做得好”,还是想“做得快”。比如在构思时,学生自行降低挑战性任务的难度,草草思考就开始着手画设计草图,这就属于无效失败;又比如在设计过程中,学生为了做得快,抄袭邻组同学的作品,或者模仿教师示范的作品,就属于无效成功。据此,本文对STEM 中的四种行为类型进行编码,具体解释如表1 所示。

表1 四种行为类型的编码及解释

(二)研究设计

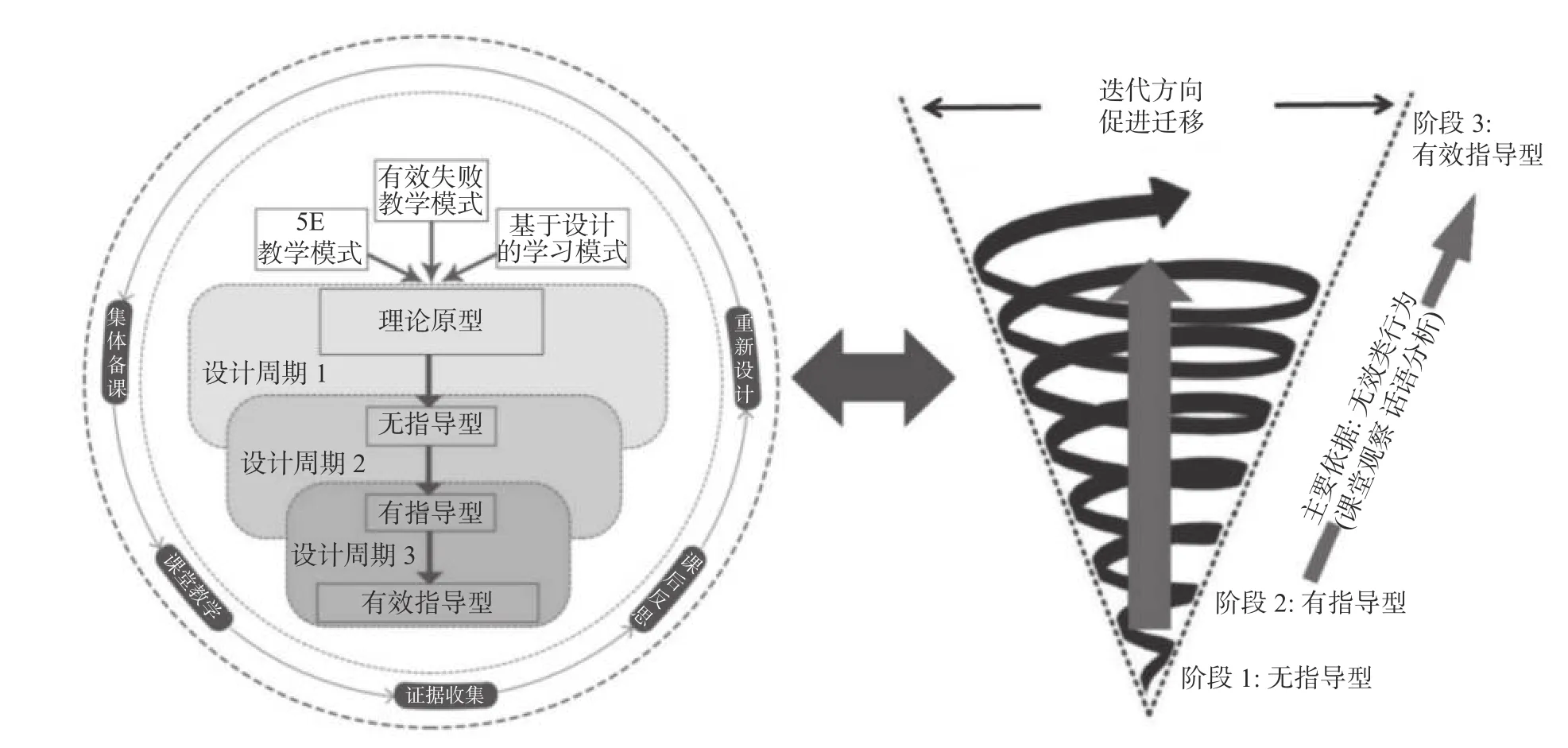

卡普尔的有效失败理论有两大贡献:一是提出了四种行为类型,二是提出了有效失败教学设计模型。结合STEM 的特性,我们的研究又对卡普尔的理论进行了补充、修正和发展。如图2 所示,研究1 在有效失败教学设计模型的基础上设计了STEM 有效指导型的理论原型(以下简称“理论原型”),并通过设计研究进行迭代(理论原型→无指导型→有指导型→有效指导型),最后得出STEM 有效指导型的最终范型。研究2 进一步对三种教学类型进行比较研究。研究3 对三种教学类型与四种行为类型的关系进行研究。

图2 研究设计

三、研究1:STEM 有效指导范型的设计研究

卡普尔虽然提出了有效失败教学设计模型,但一方面,卡普尔的理论主要运用在数学概念的学习上,因此,当它被运用于STEM 课堂时,则需要做出相应的调整。另一方面,卡普尔有效失败教学设计模型尽管有两阶段和三层次的描述,但是比较模糊,需要对它们进行更为细致地讨论。所以,研究1 运用设计研究的方法构建STEM 有效指导范型。

(一)研究方法

基于设计的研究(Design-Based Research),也被称为“设计研究”(Design Research),最初由安·布朗(Ann Brown)和阿伦•柯林斯(Allan Collins)于1992 年提出,是与学习科学相配套的方法论体系。“设计的过程不仅仅让研究者简单地了解世界是什么样的,而且还包括如何有效地改变世界,以及检验系统的变化是如何影响学习和实践的。”(索耶,2010,第177 页)也就是说,基于设计的研究,其目的是运用理论解决实践中的问题,同时对理论进行优化,是理论与实践的双向汇通。基于设计的研究不仅关心“是什么”的问题,还要研究“为什么”和“如何做”的问题。因此,与传统的实验研究相比,基于设计的研究有以下特点:第一,以解决问题为导向。基于设计的研究最终要看研究结论在真实的实践中是否有用,而不像实验研究主要是检验预先的假设。第二,变量杂多,具有动态性。在真实的实践情境中有各种变量,而且在研究过程中变量会发生各种变化,包括新增变量以及变量改变等。第三,研究者的参与性强。在基于设计的研究中,研究者会主动积极地收集研究进程中的数据,并根据数据的反馈对研究进行再设计,完成迭代的过程。第四,具有迭代精炼过程。在基于设计的研究中,每一次迭代都是对整体设计的一次精炼,因此,基于设计的研究有一个逐渐细化的过程,也可以理解为它有一个层级,慢慢地接近问题的核心。第五,方法灵活多样。准确地来讲,基于设计的研究是一种方法论,而不是具体的方法。在基于设计的研究下,可以根据实际需要运用各种方法,包括质的方法和量的方法,在研究的不同阶段运用的方法也不同(刘徽,2017)。

如图3 所示,STEM 有效指导型的设计研究先在现有理论的基础上构建理论原型,再以“降落伞”一课为例,经过了三个设计周期的迭代,每一个设计周期都经历了“集体备课→课堂教学→证据收集→课后反思→重新设计”这五个阶段。改进设计的主要目的是促进学生的长期迁移,这也是设计的迭代方向。改进设计的主要依据是教学过程中出现的问题,而这些问题主要是无效类行为,包括无效成功和无效失败;问题收集方式为课堂观察和话语分析,同时辅以非正式的师生访谈。每一个设计周期结束后都有修正,最后确定STEM 有效指导型的最终范型。

图3 设计研究的过程和方法

(二)研究过程

1.理论原型的构建

理论原型是在已有理论的基础上构建的。卡普尔的有效失败教学设计理论是重要的参考,但同时我们还参考了当前世界上影响较为广泛的两种STEM 教学模式,即5E 模式和”设计型学习”模式。

(1)卡普尔的有效失败教学设计模型

卡普尔在一系列实验研究后提出了有效失败教学设计理论(Kapur,2012),并在此基础上提出了两阶段三层次的教学设计模型,如图4 所示。两阶段是指“生成—探索”阶段和“整合—巩固”阶段。不难发现,“生成—探索”阶段给予学生比较大的自主学习空间,鼓励他们激活旧知、积极尝试。“失败”主要出现在“生成—探索”阶段。而“整合—巩固”阶段则主要是帮助学生不断整合、总结和提升。两个阶段都有三个层次:第一个层次“设计活动”主要是指要设计具有吸引力的复杂任务。值得一提的是,卡普尔根据球类运动的术语提出了“最佳位置”(张忠华,张苏,2018)的概念,其英文是“Sweet Spot”(Kapur,2012),也有学者将其直译为“甜蜜点”(刘新阳,2018),类似于维果斯基所说的最近发展区。第二个层次“设计参与结构”主要指组织学生进行合作学习,促进课堂参与。第三个层次“设计社交环境”是指要营造安全的探索空间。三个层次的具体内容会因阶段的不同而有所不同。

(2)5E 教学模式

5E 教学模式是美国生物科学课程研究所(Biological Sciences Curriculum Study,BSCS)根据阿特金-卡普拉斯(Atkin-Karplus)学习环节开发出的科学教育领域的教学模式,旨在帮助学生构建科学概念、实现概念迁移、培养科学探究能力等,现已广泛运用于STEM 教学之中。如表2 所示,5E 包括引入(Engage)、探究(Explore)、解释(Explain)、精致(Elaborate)和评价(Evaluate)五个环节(Bybee,2014)。②

国际技术和工程教育者协会(International Technology and Engineering Educators Association,ITEEA)在5E 教学模式的基础上增加了“Engineer”环节,即工程设计的过程,形成了6E 教学模式(ITEEA,2014)。

(3)“设计型学习”模式

设计型学习(Learning by Design,LBD)③由佐治亚大学珍妮特•L•克罗德纳(Janet L. Kolodner)提出。如图5 所示,LBD 包括两个互相关联的循环。在该设计中,“创意”是核心,呈发散态,因此学习者需要不断地在两个循环中穿梭。但是创意需要依据,而依据往往来自于调查研究中,因此“求证”是调查研究的核心,呈聚合态。再设计也反映了设计迭代的特性,需要不断从“调查研究”中获得新的依据。“设计型学习”强调不断收集“证据”以完成“迭代”,在这个过程中协调“发散”和“聚合”两种思维方式。

图4 有效失败教学设计模型

表2 5E 教学模式

(4)构建理论原型建

综合以上三种模型,我们初步构建了理论原型。如图6 所示,在5E(6 E)和“设计型学习”模式的启发下,我们归纳了六个关键步骤,同时延用了卡普尔的“两阶段”模型。其中,明确任务、激活思路、设计草图和制作模型属于“生成—探索”阶段,阐述作品和反馈总结属于“整合—巩固”阶段。同时,我们还将卡普尔的“三层次”调整为设计的三个“维度”,使其内涵更为明确,即“设计教学目标、设计参与结构、设计课堂氛围”。

迭代主要考查两个问题:第一,两阶段六步骤是否合适?如何细化和调整?第二,设计三维度是否合适?如何细化和调整?

图5 设计型学习模式

图6 理论原型

2.设计周期1:理论原型→无指导型

(1)第一次迭代

第一次实践,教师给予了学生很大的自主学习空间,按照六个步骤一一进行,但基本上不干预学生的学习,只在上课开始时布置高挑战性的任务(创设相关的问题情境),并在课程结束时进行评价,其他时候只是提醒学生各个步骤的开始时间。理论原型的第一次实践,最大限度地开放“失败”的空间,给学生较少的指导,因此称为无指导型,如图7 所示。

(2)参与者

无指导型教学的研究对象为杭州S 学校的五年级学生,共40 人,其中男生20 人,女生20 人,以异质分组(异质分组的标准为科学成绩)的方式分为10 组,每组4 名学生。

(3)数据收集和结果

我们对课堂进行观察,并对每个小组分别录音,无指导型各个小组录音时长如表3 所示,整理出录音文字39724 字,再进行话语分析。

图7 无指导型

表3 无指导型班级各组录音时长(单位:分钟)

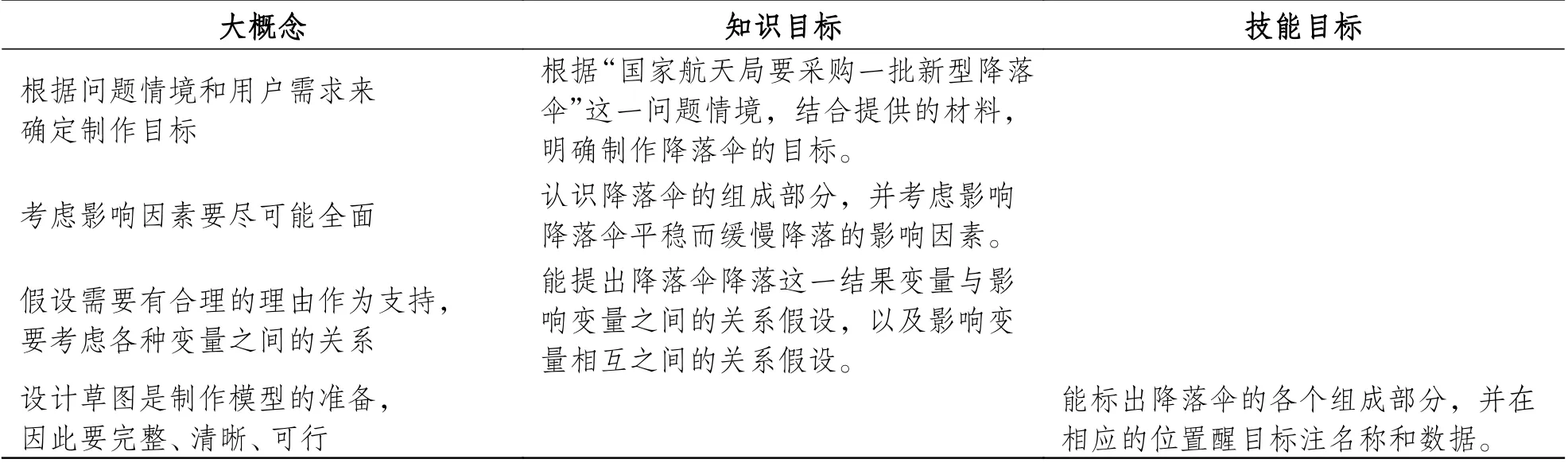

从图8 中的设计草图的结果来看,根据“完整、清晰、可行”三条标准,可以发现大部分小组不太明白设计草图的意义,存在变量不全、数据不全、标注不规范的情况。很多小组在设计草图中标注了价格,比如U2、U5、U6、U8、U10,但变量的数据不全,其中U2 只有价格;一些小组还在设计草图中标出了时间,如U3,而这些元素都不是设计草图的核心要素。U7 只标出了变量,但没有数据。同时,还存在着设计方案不可行的情况,如U5 的设计草图不符合科学原理④。

图8 无指导型的学生设计草图

(4)存在的问题

无指导型的课堂存在一系列问题,具体如下:

第一,目标模糊,缺乏问题引导。因为缺乏必要的引导,学生的讨论往往停留在比较低的层次上,主要表现在以下两个方面:首先,对情境中降落伞的制作要求不清楚,以致于在后期设计和制作时出现盲目性,很少有小组在讨论时谈到具体的问题情境;其次,思考不全面,停留在对单一变量的思考上,未深入研究变量之间的关系。典型情境如下:

U3-2:现在面临两个选择:第一是将十根绳子连在一起,第二是用两根绳子把四根连接起 来,要选哪个?

U3-3:我们可以把粗绳细绳连起来用。

U3-1:不不不,是上面的粗绳下面的细绳,还是上面的细绳下面的粗绳,这个问题要考虑好。

U3-3:没有,上面是粗细交替,下面用粗绳。

U3-1:那么我们发现,上面粗细交替的话有八根,那就是六粗四细。

U3-3:六粗四细的话就购买一捆50cm 的。那16+60 就是76cm。

U3-1:(看着图引导讨论)这里我觉得不能这么直接连,要延伸一下。

U3-3:我觉得应该是这两个先连,再这两根连接一下,然后这两根也连,这两根也连。

U3-1:不不不,我看过降落伞,就是手拉着两根,背后再挂了一根。

U3-3:但是我们现在是要保护鹌鹑蛋降落。

U3-1:现在我在想一个问题,到底是把这两根先连接成一根呢还是分别连呢?

U3-3:我觉得这两根可以分开,一根往上连,一根往下连。

U3-1:我懂了,首先我们把这两根做成一个节点,然后两根掉下来,然后再来一根。所以我 们需要7 根粗绳,4 根细绳。

通过话语分析我们可以发现,U3 在“伞绳”这一变量上耗费了大量的时间,几乎没有谈到和伞面有关的问题。而且U3 对伞绳的讨论也比较随意,表现在话题经常跳跃(一会儿讨论粗细,一会讨论价格),提出的假设也没有足够的理由支撑。出现这种状况的主要原因在于,制作的目的不明确,讨论没有确定的方向,中间有一个学生(U3-3)涉及到了问题的核 心(保护鹌鹑蛋降落),但并没有引起组员的重视。

第二,小组合作低效。小组合作低效存在的问题主要表现在以下三个方面:

问题一,没有建立良好的合作机制,分工混乱。典型情境如下:

U7-1:小组分工不明确,这个肯定是,不用讲。

U7-2:谁让你们搞内讧啊。

U7-1:小组缺乏沟通。我都想打0 分了⑤。

U7-3:但是我们两个很团结,你们两个也很团结,要不打3 分吧。

问题二,没有形成良好的合作氛围,出现互相贬损的情况。典型情境如下:

U2-1:我发现,原来4 号的手工那么差。

U2-2:我发现我们组没有一个人能干活。

U2-3:第二次试验再次结束,挑战再次失败。我们正在思考有哪些方法能使降落伞更好地降落。

U2-4:现在4 号已经失去了信心,开始摔降落伞。

U2-5:我们组有一个只会说不会做的人,那就是×××。

U2-1:我不同意4 号的观点,我有在做,并且3 号也没有在做。

问题三,由小组中的“强者”占主导地位,别的组员成为跟随者和旁观者。其中,一些“强者”(如U10-2)会向组员解释。典型情境如下:

U10-1:伞面材料是什么?

U10-2:我选的材料是塑料膜,不透气。

U10-1:你觉得用什么绳子?

U10-2:粗绳,因为如果重物很重的话,细绳可能会断掉

而另一些“强者”(如U7-2)则甚至可能不解释。典型情境如下:

U7-1:为什么要用粗绳?

U7-2:只可意会不可言传。

第三,宽松但随意的课堂氛围。无指导型的课堂做到了宽松,把大量的时间留给了学生,但因为缺乏必要的指导,课堂秩序混乱,一些学生无所事事。同时教师也没有引导学生对失败形成正确认识,表现为:

问题一,存在着大量无效失败,学生在没有思考的情况下盲目试错。典型情境如下:

U2-1:材料管理员,再去拿块布。

U2-2:防雨布50cm。

U2-3:我们就放这吧,如果不成功了再做。

U1-1:我来帮你。其实不用圆形的,椭圆形和方形更好,你觉得呢?

U1-2:这是真的。

U1-3:而且方形还更好剪一点。那待会儿咱们再改成方形的吧。

问题二,当出现失败时,学生往往也手足无措。典型情境如下:

U6-1:扔降落伞的时候降落伞就是打不开呀。(求助教师,自己没有讨论)

T:你们没思路啦?没人带领你们就没思路啦?

U6-2:因为他语文本来就不好,我也不太好。

U6-3:我也不太好。

U8-1:我们的降落伞好像打开又合上了,哈哈哈。

U8-2:我们可能是最失败的一个了。

U8-3:为什么会这样啊?怎么修改啊?

U8-2:不知道啊。

U8-1:我们的降落伞很厉害的,打开了又合上了。我们再来一次,还是没打开。

第四,六步骤与两个阶段存在不匹配情况。在实际操作中,我们发现“阐述作品”和“反馈总结”这两个步骤存在着很大的时间重合性。比如,在某组学生阐述作品时,教师和其他小组的同学就同时在进行反思和反馈等,因此,将这两个步骤合并为“展示反馈”。此外,我们还发现制作模型和前面三个步骤还是有所不同,如果说前面三个步骤都是在不断打开思路、不断尝试可能性的话,那么制作模型就应该是假设检验这样一个相对聚合的过程。

3.设计周期2:无指导型→有指导型

(1)第二次迭代

经过了设计周期1 之后,我们做了如下几个方面的修正:修正1,在激活思路阶段,设计了三个关键问题引导小组讨论;修正2,要求学生分清合作角色,提高合作的效率;修正3,教师全程引导学生,建立良好的课堂秩序;修正4,将六步骤并为五步骤,其中“生成—探索”阶段包括“明确任务”“激活思路”和“设计草图”,“整合—巩固”阶段包括“制作模型”“展示反馈”两个步骤。因为第二次实践是在无指导型的基础上增加了指导的成分,因此我们称之为有指导型,如图9 所示。

(2)参与者

有指导型教学的研究对象为杭州S 学校的五年级学生,共39 人,其中男生20 人,女生19 人,以异质分组的方式分为8 组,每组4—5 名学生。

图9 有指导型

(3)数据收集和结果

有指导型各小组的录音时长如表4 所示,共整理录音文字39028 字。

表4 有指导型班级各组录音时长(单位:分钟)

我们通过课堂观察和话语分析发现,有指导型课堂变得更加有序,而且小组合作产生的矛盾明显减少,对问题的思考也更深入了。比如,有小组开始综合思考伞绳长度、伞面材料、伞面大小这三个变量之间的关系,考虑了空气阻力和摩擦力等科学原理。如图10 所示,从学生的设计草图的结果来看,仍有一些不规范的地方,他们还是会遗漏对部分变量及数据的处理。例如,G8 的学生只画了图;G1、G4、G6 的学生只标记了数字,但没有标示材质;G2、G3、G7 的设计要素相对齐全,但G2 标记直径数据的方式不对,G3 则没有标记直径数据,也没有标明伞绳的数量;G5 是设计草图画得比较好的一组。此外,也还存在着一些不可行的情况,例如G1 的设计草图不符合科学原理,没有可行性。

(4)存在的问题

有指导型的课堂也存在一系列问题,具体如下:

第一,提问目标不明确,在实际课堂中进行问答的开放性不够,反映的教学目标模糊。这三个关键问题设计的初衷是要推动学生进行主动连续的思考,因此问题应该具有开放形态。但在实际操作时,教师会习惯性地寻求快而准的答案,因此在小组讨论后就会直接请优秀同学来回答。典型情境如下:

T:好的降落伞应该满足哪些标准?

G4-2:(不到2 秒就举手)平稳、慢、打开速度快。

T:很好。(写在黑板上)

我们在课堂观察中发现,学生在填写小组讨论单时,G2、G3、G6 小组都会照搬此答案,而没有对自己的答案进行反思,这就使得原本开放性的问题变成了封闭性的问题,很难激发学生进行更深入的思考。出现这个问题的原因在于,教师实际上并不太明确提问的目的。这也表明,在STEM 教学中,很多老师并不明确STEM 教学的目标。

第二,如果将两阶段分开,会截断元认知的生成。卡普尔的“生成—探索”阶段和“整合—巩固”这两个阶段,是按时间的前后来分的。他认为,失败的体验主要集中在第一阶段,第二阶段是对失败的反思。但实际上,这两个阶段是互补的,它们构成了一个完整且有意义的学习行为。如果强制将两者分开,会带来两方面的问题:一方面,学生往往很难自觉对学习行为进行反思;另一方面,前一个学习行为的失败会引发一系列的低级失败,这很可能让学生始终停留在一个比较低的学习水平上。上述问题,有两种具体表现:

图10 有指导型的学生设计草图

问题一,小组在遇到失败时根本就没有思路,处于束手无策的境地,不知道下一步如何推进。典型情境如下:

G4-1:问题太大了。这个布根本张不开。

G4-2:不要再重新试验了。

G4-3:那么怎么办?

问题二,小组盲目试错,没有清晰的思路。典型情境如下:

G3-1:我觉得还要改进,我觉得可以再加一个伞,一秒多感觉不是很好。

G3-2:再加一根伞绳。

G3-3:没时间了吧。

G3-4:这个可以上色耶。

第三,合作也会剥夺学生的学习机会。一般认为,合作会提高学生的参与度,但事实并非都如此。如果合作小组中有“强势人物”的存在,其他学生也会处于被动的接受状态。比如在无指导型课堂中,就有个别学生“独当一面”的现象。而在有指导型课堂中,教师给每个组员都分配了角色,即总策划、财务人员、设计人员、制作人员、计时员、记录员等角色,并要求学生严格执行;总策划往往就是优等生,这种“赋权”更加弱化了其他学生参与的积极性。

第四,缺乏鼓励深度思考的课堂氛围。因为缺乏对失败和成功的正确认识,所以会导致课堂上出现下面这些大量的无效成功和无效失败的问题:

问题一:无效失败。大多数无效失败是学生缺乏思考造成的,比如在小组讨论时,学生往往只提出“假设”,而不提出支持假设的理由,其他学生也没有追问假设的理由。这种随意性不仅往往会导致“失败”,而且即使“成功”,也存在着偶然性。典型情境如下:

G4-1:我们现在要先确定,伞面是什么图形。

G4-2:我觉得一开始伞面应该是长方形的。你们觉得是圆形好还是长方形好?

G4-3:当然是圆形。

问题二:除了无效失败外,还存在无效成功的问题。学生通过模仿教师或其他同学,很快达到“(无效)成功”。典型情境如下:

G7-1:我们用哪个布呀?

G7-2:防水布。

G7-3:纱布吧。

G7-4:塑料膜吧。

G7-5:纱布好。看到没?

G7-1:老师用的是蓝色的,蓝色的是什么?

G7-2:蓝色的是防水布。

G7-5:不是,是纱布。

G7-1:那我们用纱布吧。

G7-2:防水布也可以呀。

G7-1:我们用纱布吧,老师用的就是纱布的。

4.设计周期3:有指导型→有效指导型

(1)第三次迭代

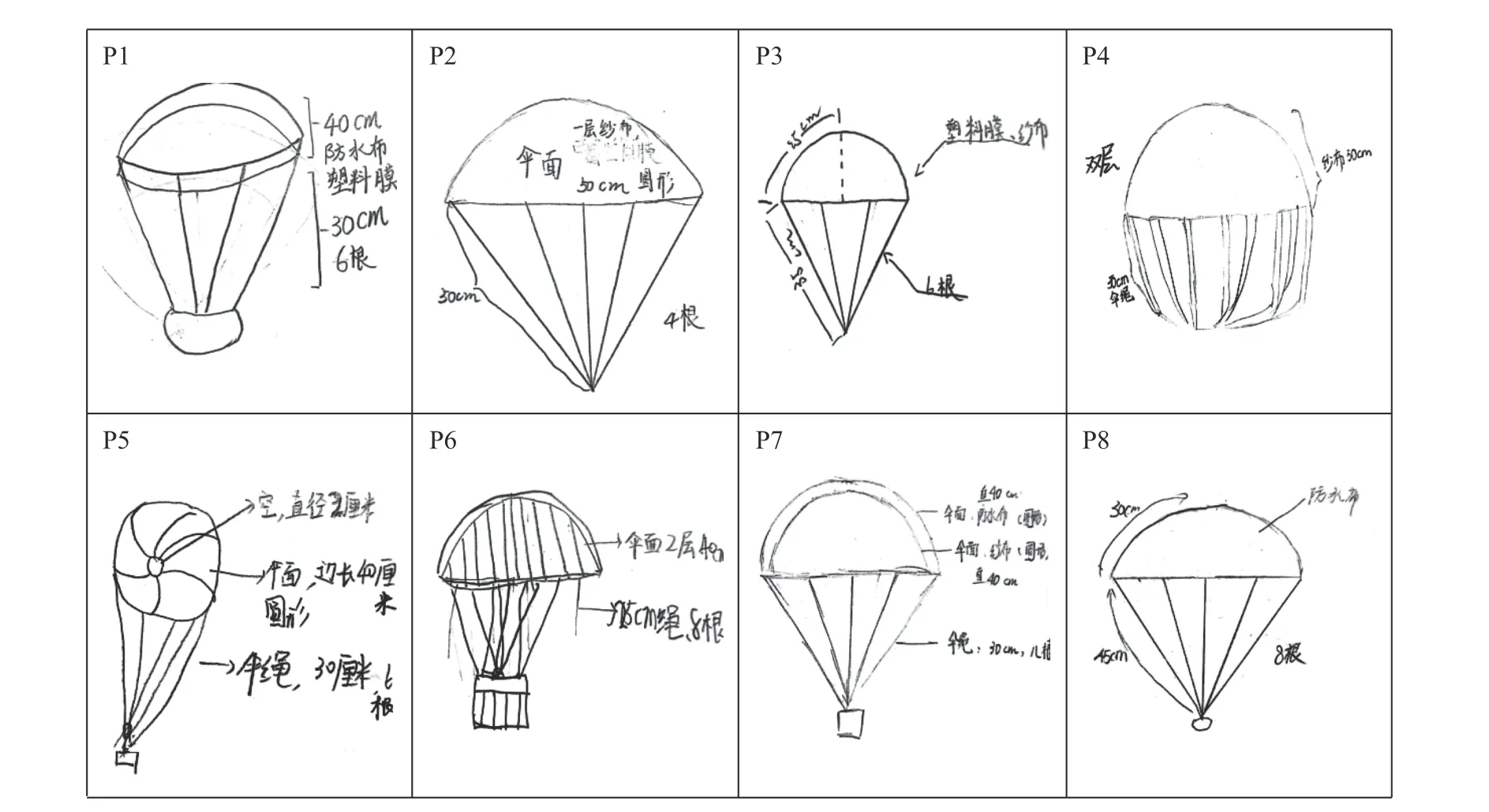

经过设计周期2,我们对教学设计做了多处修正。修正一,设计教学目标。这里很重要的是我们提出了大概念的目标,以及相应的知识与技能目标,如表5 所示。同时,为了能更好地引导教师不偏离教学目标,我们设计了与教学目标相对应的评价。而达成大概念目标的方式是多种多样的,既可以通过学生在设计和制作中的探索来实现,也可以通过研讨来促进学生对大概念的理解。比如,教师指导学生如何提出“假设”,通过年龄和身高等具体案例来帮助学生理解。修正二,将“生成—探索”阶段和“整合—巩固”阶段结合起来,作为一个完整学习行为的两个阶段。修正三,不同的阶段采用合作(cooperation)和协作(collaboration)两种不同的方式。在激活思路、设计草图阶段采用协作的方式,即不分解任务;而在制作模型阶段则采用合作的方式,指导学生分解任务,分工高效完成。修正四,建立有效失败的课堂氛围。通过爱迪生、三只小猪的故事让学生理解什么是无效失败、无效成功和有效失败(学生对“有效成功”很熟悉,就不再举例);通过延长提问等待时间、在小组合作前增加独立思考时间等措施来提高学生的参与度。

第三次教学实践在两次迭代后取得了很好的效果,因此被称为有效指导型,如图11 所示。

表5 有效指导型的教学目标

图11 有效指导型

(2)参与者

有效指导型的研究对象为杭州S 学校五年级学生,共39 人,其中男生20 人,女生19 人,以异质分组的方式分为8 组,每组4—5 名学生。

(3)数据收集

有效指导型的各组录音时长如表6 所示,共整理录音文字42040 字。

表6 有效指导型教学班级各组录音时长(单位:分钟)

(4)结果与反馈

从课堂观察和话语分析的数据来看,与“无指导型”和“有指导型”相比,“有效指导型”的小组在以下几方面表现突出:

第一,考虑到了更多的变量,并普遍思考了变量和变量之间的关系。典型情境如下:

P2-1:哦,对,假如这个伞面厚一点的话,就不容易被风吹过去。

P2-2:假设伞面越轻,就越缓慢。

P2-1:伞面越轻是要在保证它的质量的前提下。

P2-2:伞面越大就越平稳了呀。

P2-1:如果用塑料膜的话就“砰”的一下掉下去了。

P2-3:伞面重一点的话不容易被风吹翻。

P2-1:对,所以我觉得伞面应该适当地轻,但不能太轻,不然风轻轻一吹……

P2-2:那伞面形状哪种最好?

P2-3:我觉得下雨的话用防水布,如果不下雨的话……

P2-1:我觉得防水布可以叠个两层。

P2-2:防水布会不会太重?

P2-1:刚刚不是说了不能太重也不能太轻吗?

……

P2-3:这个伞面一定要大,因为这样阻力会大,还有伞绳要长一点,不然降落伞的阻力不能很好地发挥出来,但是也不能太长,因为不然挂着,伞面弧度太大,阻力也会太小。

第二,提出的假设基本都有理由。典型情境如下:

P4-3:这么短的绳子要完蛋了,至少要50。

P4-2:有点短啊,50 是多少,40 就够了吧。

P4-1:我去拿40 的。

P4-2:50 保险一点。

P4-5:我们为什么选择两层布啊?

P4-1:因为两层布飞得比较好。

P4-2:对啊,我们为什么用两层布啊?

P4-4:是你告诉我要两层的。

P4-5:那你们到底用几层啊?

P4-2:两层。

P4-5:为什么啊?

P4-2:因为两层不可能完全封死,两层中间会有空隙,可以控制重心。

第三,思考更加周密,考虑到了制作细节,防止无效失败。典型情境如下:

P2-1:我们怎么把两层布固定在一起?

P2-2:我觉得就用绳子串起来固定住。

P2-3:那我们得先画好。

P2-2:我们两层不能一起画。

P2-3:那就分开画。

P2-2:可是分开画不重叠怎么办?我们得先固定四个点,旁边的四个中点先固定住,然后再剪下来。

……

P2-2:有什么好的方法画圆吗?

P2-3:对折。

P2-4:画一笔,然后往反方向对折。

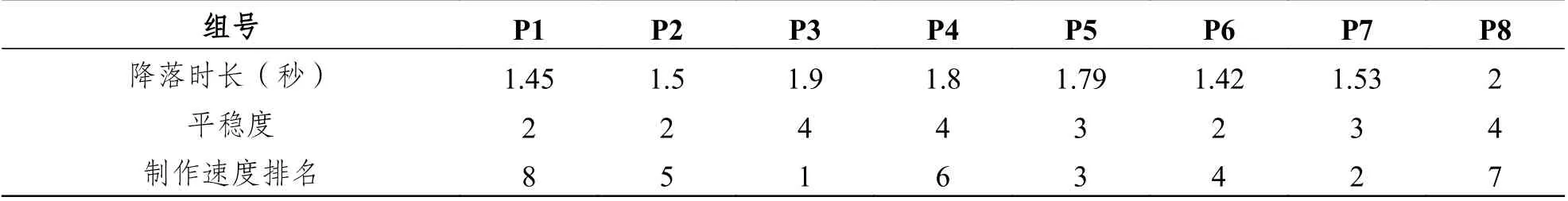

第四,设计草图要素更为齐全,并且降落伞试飞的结果数据也不错。如图12 所示,大多数小组的标注都比较规范,考虑到了多个变量,既标注了伞面和伞绳的材质,标注了伞面的层数、直径、伞绳的数量和长度等,也没有前两种教学类型里出现的不符合科学原理的设计草图。降落伞试飞数据显示,所有小组都成功了,如表7 所示。

(5)最终设计范型

经过三个设计周期,最后得到的有效指导范型如图13 所示,具体包括“明确任务→激活思路→设计草图→制作模型→展示反馈”五个步骤。两个阶段“生成—探索”和“整合—巩固”构成了完整的学习行为,贯穿于整个学习过程。这两个阶段协同作用,共同提升学生的认知能力和元认知能力。设计教学目标、设计参与结构、设计课堂氛围构成设计的三个维度。无论是知识目标还是技能目标,所有的阶段、步骤和维度都围绕大概念教学目标,都要上升到大概念的层次,才能达成长期迁移的效果。而评价设计则是教学目标的具体化。

四、研究2:三种教学类型的比较研究

经过了前一阶段的设计研究,我们得到了有效指导型的范型,认为有效指导型要优于无指导型和有指导型。但设计研究的主要目的是收集过程中的数据,并没有就所得的结果对三种教学类型进行比较。因此,我们在这一部分对三种范型教学实施的结果,包括迁移效果、认知负荷和学生感受进行比较研究,并提出了如下研究假设:

H1:有效指导型在迁移效果上优于无指导型和有指导型。

H2:有效指导型在认知负荷上低于无指导型和有指导型。

H3:三种教学类型下的学生主观感受、反思内容各不相同。

图12 有效指导型的学生设计草图

表7 有效指导型班级各组降落伞试飞数据表

图13 有效指导范型

(一)研究方法和工具

1.迁移后测题

迁移能力被认为是把“在一个情境中学到的东西迁移到新情境”的能力(布兰思福特等,2013,第45 页)。因此,根据《降落伞》一课的主要大概念,我们设计了“格列佛的小船”这一迁移后测题,由小组合作完成,如表8 所示。同时我们还制定了量规,如表9 所示,由4 位研究者独立打分,然后再讨论得出一致同意的分数。由于第一题和第二题相比于第三题和第四题而言,难度较低,为了更加准确地反映学生的迁移水平,我们对四道题的得分进行加权处理,以1∶1∶2∶2 的比例算出各个小组的总分,然后进行数据分析。

表8 迁移后测题

表9 迁移后测题量规

2.认知负荷问卷

我们的认知负荷问卷改编了弗雷德•G•W•C•帕斯(Fred G.W.C.Paas)和约翰•斯威勒(John Sweller)等人已有的量表(Paas,1992;Sweller,Van Merrienboer & Paas,1998),采用李克特五点计分法,包括心理负荷和心理努力两个维度,共8 道题。两个维度的Cronbach’s alpha 值分别为0.86 和0.85,题项分别为:“这节STEM 课中的学习内容对我来说很难”“我不得不花很多精力解决这节STEM 课中的问题”“对我来说,解决这节STEM 课中的问题很麻烦”“在这节STEM 课中解决问题时,我感到很沮丧”“我没有足够的时间来解决这节STEM 课中的问题”和“在这节STEM 课中,老师的教学方式和学习内容的呈现方式给我带来了很多心理上的负担”“在这节STEM 课中,我需要付出很多努力来完成学习任务或实现学习目标”“这节STEM 课的教学方式让人难以跟进和理解”。

3.主观收获开放题

通过“在学习了《降落伞》这节课后,你有什么感想和收获?”这道开放题来收集学生的主观感受,并将学生回答中的关键词进行了归类统计。

(二)研究结果

1.迁移效果

方差分析显示,在后测得分上三种教学类型之间存在显著差异,如表10 所示。为了检验两两之间的关系,我们同时也做了T 检验。结果显示,有效指导型和有指导型后测得分之间存在显著差异(T=2.96,DF=13.97,P=0.01)、有效指导型和无指导型后测得分之间也存在显著差异(T=73,DF=15.79,P=0.001)。

表10 三种教学类型后测得分方差分析结果

而箱线图则可以更为直观地看到三种教学类型后测得分的差别,如图14 所示。后测得分的中位数从高到低分别为:有效指导型(P)、有指导型(G)和无指导型(U);而无指导型出现异常值,也就是说有特别优秀的小组存在。

图14 三种教学类型后测得分箱线图

2.认知负荷结果

我们通过方差分析发现,三个班级学生在认知负荷上并没有显著差异。整体而言,三个班级学生学习的认知负荷都较低(小于3 分,共5 分)。但通过比较均值可以发现,在心理负荷维度上,有效指导型教学班级分数(1.85)低于有指导型教学班级分数(1.98)和无指导型教学班级分数(1.99);在心理努力维度上,有效指导型教学班级分数(0.74)低于有指导型教学班级分数(0.76)。

3.主观感受结果

三种教学类型的学生在“感想和收获”的回答中,人次排列前三的关键词统计如表11 所示。无指导型和有指导型学生提到“合作”的人次是最多的,而在有效指导型中学生们对“有效成功/失败”印象深刻。此外,在有效指导型中提到“思考”的人次很多,这是另两个类型中提到人次较少的,说明在有效指导型中,学生在有意识地加强思考。

表11 主观感受关键词及人次

五、研究3:三种教学类型和四种行为类型的关系研究

研究2 对三种教学类型的实施结果进行了比较,发现有效指导型是更优的教学类型。那么三种教学类型中四种行为类型的表现如何?两者之间是否存在相关关系?我们在这节内容中将对三种教学类型和四种行为类型的关系进行探索,并提出如下研究假设:

H4:有效指导型中有效失败和有效成功这两种行为类型多于无指导型和有指导型。

H5:四种行为类型与后测得分之间存在相关性。

H6:三种教学类型与四种行为类型之间存在相关性。

(一)研究方法

研究3 采取话语分析的方法,对收集的小组录音进行编码分析,具体分为以下五个步骤。步骤一,将所有录音(总时长约66 个小时)转录为文字稿(共约12 万字)。步骤二,根据意义将对话划分为多个“话轮”(turn)。“话轮”是人们日常会话的基本结构单位,同时也是话语分析中的一个重要概念。本文将一个意义片断视为一个“话轮”,比如讨论同个变量(如伞面的材质、大小等)、同一方面(如猜想变量与变量之间的关系)或着重体现某个编码(如小组合作发生冲突等)都是一个话轮。步骤三,为了提高研究的客观性,我们根据“四种行为类型的编码及解释”进行编码标记,由三位研究者背对背进行编码,然后比对各自的编码结果(一致性约为91.1%),再通过讨论确定最终的编码结果。步骤四,对每一小组的编码进行次数和深度的统计,横向对比各个小组,将次数转换为低、中、高三个等级,三个等级的小组数量基本控制在8、10、8 左右⑥。需要注意的是,由于等级是通过横向比较其他小组而得出来的,所以即使是同一行为的相反类型(有效和无效),也不一定是H 和L,有时同一小组会出现有效和无效行为都较多的现象,这也是为什么要对所有指标都逐一进行编码的原因。步骤五,选择统计分析方法对编码结果和后测得分进行回归分析。为了更准确地描述变量之间的关系,我们通过赋值的方式将定性描述转换为相应的数值型数据,即高(H)记为3、中(M)记为2、低(L)记为1。

(二)研究结果

1.三种教学类型中四种行为类型的分析结果

三种教学类型中四种行为类型的编码如表12 所示。从编码结果可以初步发现:有效指导型中的“有效成功”和“有效失败”高(H)的比例要大于无指导型和有指导型。为了进一步验证这一发现,我们对四种行为类型中H 的次数进行了统计(如表13 所示)发现有效指导型的有效成功要远远多于无指导型和有指导型,有效失败也多于无指导型和有指导型。

表12 三种教学类型中四种行为类型的编码

续表12

表13 三种教学类型下四种行为类型的高值(H)数量统计表

2.四种行为类型与后测得分的线性回归分析结果

我们采用了两种回归分析方法,即简单线性回归(考虑单个行为变量对后测得分的影响)和多元线性回归(考虑所有行为变量对后测得分的影响),进一步探究四种行为类型对后测得分的影响。简单线性回归的结果显示(见表14),有10 个变量对后测得分有显著影响。其中,DTP1(在设计草图阶段能思考伞面这一变量)+DTP2(在设计草图阶段思考伞绳这一变量,因伞面和伞绳均为单一变量,故此处中间用加号连接),DTP3(在设计草图阶段能思考伞面和伞绳之间的关系),DGPP(在设计草图阶段有大胆的猜想,并能提出相应的依据),DDPP(在设计草图阶段团队能形成有益的讨论),DPPP(在设计草图阶段掌握设计草图的画法),DPUS(在设计草图阶段模仿已有的方案,缺乏自己的思考),DSPP(在设计草图阶段有计划和规划的意识,能考虑到时间、经费等限制条件)与后测得分呈正相关关系。这些编码除了DPUS 之外都是属于有效失败或有效成功类别的编码,而DTUU,DGUU,DPUF 这三个属于无效失败或无效成功类别的编码结果与后测得分呈负相关关系。除了上述指标外,还有一些有效类指标接近显著,如MSPP(在制作模型阶段努力寻求最优解决方案,综合考虑性价比)的P 值为0.053。

表14 简单线性回归结果

多元线性回归结果显示(见表15),经过模型选择得到的最终模型为:S=1.9234+2.0297*DDPP+2.0369*DPPP。我们可以发现,后测得分与DDPP(团队能形成有益的讨论)和DPPP(掌握了设计草图的画法)呈正相关关系。

表15 多元线性回归结果

六、思考与建议

(一)STEM 教学目标设计

卡普尔有效失败教学模型的三层次中,并未明确提到设计教学目标,但实际上,设计活动的核心就是设计教学目标。因此,在有效指导型中,我们将“设计活动”改为“设计教学目标”。需要明确的是,虽然“失败”可能是有效的,但从教学设计的视角来看,我们为“真正的成功”而设计,只不过这里的成功指的不是短期的表现,而是长期的效果,这和卡普尔有效失败理论的初衷是一致的。真正的成功(长期效果而非短期表现)意味着要迎接高挑战性任务,因此,在这一过程中失败是在所难免的,但失败不是目的本身。通过研究,我们也对卡普尔所说的“长期学习效果”有了更为深刻的认识。所谓的“长期学习效果”就是指迁移的效果。尽管从广义上讲,迁移包括近迁移(迁移到与先前相似的情景中)和远迁移(迁移到与先前不相似的情景中),但从狭义上来说,迁移指的是远迁移,是难度比较大的迁移。正如费希尔等人所说的:“迁移是终极目标,也是一个难以实现的目标。学习只有在学生达到迁移水平时才算完成。”(Fisher,Frey & Hattie,2016,p. 19)而大概念是迁移的锚点(威金斯,麦克泰格,2017,第69 页)。大概念是指反映专家思维方式的概念、观念或论题,是从“具体”中提取的“抽象”,因此可以迁移到更多的“具体”中去(布兰思福特等,2013,第27 页)。大概念甚至可以打通长期效应和短期效应。威金斯等人在进行教学目标界定时,就区分了长期迁移目标和短期迁移目标,而中间的粘合剂就是大概念(威金斯,麦克泰格,2018,第18 页)。因此,有效指导型区别于无指导型和有指导型的关键点就在于以大概念为教学目标。STEM 教育中既包括知识目标也包括技能目标,但正如埃里克森等人所言,无论是知识还是技能,都是受大概念统摄的(Erickson,Lanning & French,2017,pp.25-38),这也是对卡普尔有效失败理论的重要补充和发展。评判是否形成了长期学习效果的标准在于“是否形成了可迁移的大概念”。也就是说,会做、会讲,不一定是“有效的”,因为无论是知识目标还是技能目标,只有达到抽象的大概念层面,才能迁移。除了认知能力外,卡普尔的有效失败理论通过“生成—探索”和“整合—巩固”两个阶段来提高学生的元认知,但事实上,“生成—探索”和“整合—巩固”应该作为一种完整的“学习行为链”,学生通过挑战、探索、反思、总结,才能不断提升自己的元认知能力。元认知是隐含的教学目标,这与以往学者的观点是一致的(Ericsson,Krampe & Tesch-Römer,1993;Schank,1999;Zimmerman,1989)。

(二)STEM 教学评价设计

目标要用评价设计来使其具体化,如威金斯等人所提倡的“像评估员一样思考”,思考如何确定学生是否已达到了预期的理解(威金斯,麦克泰格,2017,第19 页),因为只有这样,才能更加明确教学方向,保障目标实现。因此,威金斯逆向设计三步骤(明确预期学习结果→确定恰当评估方法→规划相关教学过程)的一个重要调整就是将评价设计前置(威金斯,麦克泰格,2018,第20—21 页)。实际上,学评教一体化已经成了当前学者们的共识(安德森,2008,第9 页;梅耶,2016,第93—94 页;崔允漷,2019),因此,我们将评价设计归入设计教学目标之中。评价设计是教学目标设计的隐含项,也就是说,只有设计了评价,才是真正设计了目标,才能保证所有的教学活动围绕目标进行。如梅耶所言:“总之,教育评估要将‘证据’纳入‘有实证依据的实践’之中。教育研究面临的一个基本挑战是开发有效的评估工具—测验,以便真正了解学习者学到了什么。我们实施一项评估时,要设法描述学习结果(即知识)、学习过程(即建构知识的认知过程)或者学习特征(即建构知识的能力)。”(梅耶,2016,第93—94 页)在这里,梅耶所说的学习特征就是指迁移的能力。当前STEM 教学的评价已经趋于多元化,包括评价对象的多元化(既有对作品本身的评价,又有对学生表现的评价)、评价主体的多样化(既有学生自评,也有他评)等。未来需要增加对迁移能力的评价,这也是有效失败理论所关注的。卡普尔在2012 年的论文中,就附了迁移能力评价的试题(Kapur,2012)。迁移能力可以通过解决新问题来体现,比如设计一个隐含大概念的新问题让学生解决,以测评学生对大概念的掌握程度。指向大概念迁移能力的评价手段能强有力地引导教师的教学,使他们不将教学目标仅停留于培养学生知识与技能的浅层目标上,而是努力追求长期的学习效果。

(三)STEM 教学过程设计

根据设计研究中的发现,我们对卡普尔有效失败理论教学设计模型三层次中的“设计参与结构”和“设计社交环境”进行了修正、细化和丰富,将“设计社交环境”修改为“设计课堂氛围”,并对“设计课堂氛围”和“设计参与结构”的内涵作出了阐释,具体如下:1.设计课堂氛围。STEM 鼓励学生迎接挑战、勇于尝试、不惧失败,因此,课堂氛围的营造十分重要,要让学生有一种“放松的警觉”。这种兴奋感与安全感能让学生在增强容忍模糊性、不确定性以及延迟满足能力的同时,去探索新的思想和联系(凯恩,2004,第121—132 页)。因此,我们一方面要营造“润泽”(佐藤学,2003,第24 页)的课堂氛围,让学生感受到来自教师和同学的信任和支持,另一方面,也要引导学生形成正确的态度以迎接高挑战性任务。研究发现,一些学生的失败之所以是无效的,是因为他们不愿意接受挑战,只想“做完”而不想“做好”,这就需要教师积极地加以引导。在有效指导型中,教师对四种行为类型作了介绍,强调了思考的重要性,随后,我们从课堂观察、话语分析和学生的主观感受结果中,都明显看出学生立刻就有了相应的意识。也就是说,学生正确态度的形成,是需要教师有意识地加以引导的。如马扎诺等人所言:“得力的教师总是持续不断地影响学生的态度与感受,这是一项有意识的教学决策。”(马扎诺 &皮克林,2015,第15 页)。2.设计参与结构。设计参与结构又可以分为三个部分,即课堂结构、教学方法、合作方式。(1)课堂结构。通过设计研究得出的“明确任务→激活思路→设计草图→制作模型→展示反馈”五个步骤符合解决问题的思维规律。卡普尔的有效失败理论非常强调以高挑战性任务吸引学生进行学习。实际上,高挑战性任务引发的是学习心向,这也是当前各种教学设计理论都关注的(乔纳森,豪兰 & 摩尔,2007,第7 页;麦卡锡,2012,第18—19 页;梅里尔,2016,第20 页)。在杜威的思维五步法中,第一步就是感受问题,“思维的缘由是遇到了某种困惑或怀疑”(杜威,2015,第14—16页)。当前的学生学习存在的一大问题就是,在没有产生学习心向前就开始学习。明确任务和激活思路这两步十分重要,因此我们要设计相应的复杂问题情境,让学生产生困惑,引导学生主动投入学习中,积极思考,保证高质量的学习。STEM 是问题解决式的学习,因此一般都会提供高挑战性问题,但如果学生只是追求低标准的“做完”,就容易人为地降低高挑战性任务的难度。因此,教师要正确引导学生,通过明确任务和激活思路来保证学生具有强烈的学习心向。(2)教学方法。卡普尔的有效失败理论重点对教学顺序进行了探讨,这实质是对教学方法的讨论。卡普尔认为,概念的形成要采用“发现法”,即让学生自行探索。在当前的STEM 实践中,有很大部分的教师施行无指导型教学。奥苏贝尔认为,“接受学习是机械的”,而“发现学习是有意义的”,这种观点和一个错误信条有关,即“一个人真正拥有并且理解了的知识都是由他自己发现的”(奥苏贝尔,2018,第57 页)。但实际上,如奥苏贝尔所言,知识的形成包括“概念形成”和“概念同化”这两条路径,与之相对应的学习方式是“接受学习”和“发现学习”。当前学校中的STEM 教学频次一般为一周2 节课,教学时间较少,加之STEM 面对的是较为复杂的高挑战性任务,因此在所有阶段、所有任务上都采用“发现法”显然不合适。所以,在积极鼓励学生探索的同时,教师也应提供一系列的教学支架。也有学者专门讨论过STEM 教学支架(Belland,2017),即要使学生的探索变为有意义的尝试,而非盲目的试错。实际上,卡普尔后期也提出,要给学生提供各种形式的帮助(Kapur,2012)。(3)合作方式。为了发挥合作学习的优势,即在保证任务能高质量完成的前提下,又让所有的学生都得到发展,我们应该根据STEM 不同阶段的任务特性,区分合作与协作两种方式(Rutherford & Stephen,2015)。合作和协作的区别在于是否对任务进行拆分:在设计阶段,面对高挑战性的任务,每个人都需要贡献智慧,此时宜采用协作的方式;而在制作阶段,需要对任务进行分解,统筹安排,分工高效地完成任务,此时应该采用合作的方式来完成任务。

七、结语

失败在打开教学设计研究视域的同时,也让教学设计研究呈现出了更多的问题。比如长期学习效果和短期学习表现之间的不一致、表面看似一样的学习行为却存在着本质差别等,这对思考STEM 的教学设计很有启示。卡普尔根据两个维度(短期学习表现和长期学习效果)划分了四种行为类型(Kapur,2008),却没有对这些行为类型进行具体描述。本文通过话语编码的方式,加深了对四种行为类型的认识。学生的实际表现证明,失败不一定是无效的,但也不一定是有效的;同理,成功不一定是有效的,但也不一定是无效的。从回归分析(无论是简单线性回归还是多元线性回归)人结果来看,两个阶段中的结果变量(即DRPS、MRSS)都对后测得分没有显著性影响。也就是说,无论是设计还是制作的结果都不影响长期效应,这在一定程度上印证了卡普尔(2010)、施密特(1992)、施瓦茨(2004)等人的观点。回归分析的结果也证明,过程中的有效类行为(有效成功或有效失败)正向显著影响后测得分,而无效类行为(无效成功或无效失败)则负向显著影响后测得分,说明了有效类行为的有效性。这在一定程度上也证实了卡普尔对四种行为类型的划定。无论是有效成功还是有效失败行为的出现,都不是一个随机事件,而是可以预先设计的。因此,本文通过设计研究等方法构建了STEM 有效指导范型,在比较三种教学类型后发现,有效指导型的长期效应(迁移后测得分)显著优于无指导型和有指导型,而有效成功的行为数量也显著高于无指导型和有指导型,这在一定程度上验证了STEM 有效指导范型的有效性。综上所述,本文发展和丰富了卡普尔有效失败理论的两个重要创见(四种行为类型和有效失败教学设计模型),从目标、评价和过程三个角度提出对STEM 教学设计的建议,这不仅能指导STEM 的教学实践,而且对当前的教学改革也具有启示意义。当然,本文也存在一些不足,比如,因为时间关系,迁移后测题主要涉及设计草图,而没有涉及制作模型,所以可能会和设计步骤中各项指标的关联性更大。我们后期将对这些问题进行进一步的细化研究。

(本文通讯作者为张朋,pengz@zju.edu.cn。)