大空间尺度土壤质量评价研究进展与启示*

杨淇钧,吴克宁,2†,冯 喆,赵 瑞,张小丹,李晓亮

(1. 中国地质大学(北京)土地科学技术学院,北京 100083;2. 自然资源部土地整治重点实验室,北京 100035)

当前,人类社会面临全球人口、资源、环境、生态等问题的挑战,人口压力及与之相关的土地利用变化导致全球土壤资源的负担越来越重[1-3]。我国地域辽阔,自然条件复杂,土壤资源相对丰富,但长期以来人均耕地较少,土壤质量不高,部分地区土壤退化严重[4]。对于土壤资源的合理开发与利用具有紧迫的现实需求,及时掌握土壤质量的现状和动态变化有助于土壤资源的精准管理[5],土壤质量评价是实现这一需求的重要工具,相关研究已经吸引了众多国际组织及研究机构的关注。

土壤质量的含义及其评价尺度可以因管理和使用土壤的目的不同而异,也会因认识和研究的深入而变化,因其内涵和评价逻辑的复杂性,国际上也难以形成评价土壤质量的统一标准。20 世纪 90 年代土壤质量评价进入主流学界以来,它涉及的内容和其自身内涵日趋丰富,诸如土地质量、耕地质量、土壤健康、土壤功能、土壤胁迫、生态系统服务等学术名词和实践概念已经扩充或改变了其研究框架,正确理解它们的逻辑关系有利于识别土壤质量评价研究的核心内容。研究不同尺度土壤质量的动态变化规律、空间分布特点、质与量的演变与发展趋势,对土壤资源的可持续利用具有重要意义,已经成为土壤质量评价研究的重点领域[6],目前国内外研究主要集中在某个特定土地利用方式下或者农业耕地条件下的中小空间尺度土壤质量评价[7],而大空间尺度相关研究相对缺位[8]。本文在辨析土壤质量评价相关概念的基础上,梳理了其间逻辑关系,综述了近年来大空间尺度土壤质量评价理论研究和多国土壤质量调查与监测实践案例,旨在促进大空间尺度土壤质量评价研究,以进一步探明土壤质量评价的尺度效应,为广域空间土壤资源利用与保护提供科学依据。

1 土壤质量评价相关概念辨析

1.1 土壤质量与土地质量、耕地质量

土壤质量、土地质量研究始于 20 世纪 70 年代[9-10],随着多年的发展与沉淀,两者均形成了相对稳定的概念定义:土壤质量,即土壤在生态系统和土地利用范围内,维持生物的生产力、维护环境质量、促进动植物和人类健康的能力[11-12];土地质量,即以农林业生产、自然保护及环境管理为目的的土地的状况与能力,它包括与人类需求有关的土壤、水及生物等性状[13]。耕地质量是我国自然资源管理最重要的指标之一,它的概念和内涵则仍在不断丰富和发展之中[14-15],沈仁芳等[16]综合国内学者研究结果,指出耕地质量是多层次的综合概念,是指耕地的自然、环境和经济等因素的总和,相应地耕地质量内涵包括耕地的土壤质量、空间地理质量、管理质量和经济质量四个方面。比照土地质量定义,也可以认为耕地质量是以耕地为对象,强调作物生产和环境质量相关土壤功能的土地质量。

由上述定义可知,在相互关系方面,土地质量包含耕地质量,土壤质量是土地质量及耕地质量的重要组成;在概念属性方面,土壤与耕地实质是分别侧重自然资源、土地利用两个不同维度的概念,土壤质量是三大环境质量之一,相关研究具有明显的自然科学属性,而我国耕地质量是一种以保障国家粮食安全为主要功能的土地资源管理决策支持工具,相关研究涉及自然、经济、社会多重因素[13,17],就其研究对象与目的而言可纳入系统科学范畴。

1.2 土壤质量与土壤健康

在“土壤质量”进入主流学界的同期,“土壤健康”一词作为其同义词出现[18]。近年来,此概念得到了进一步完善:土壤是一个支撑植物、动物和人类生存的重要生态系统,土壤健康即为其持续发挥这种功能的能力[19]。我国于2016 年将其纳入了《耕地质量等级》(GB/T 33469—2016),界定为土壤作为一个动态生命系统具有的维持其功能的持续能力。

当前,一种主流观点认为土壤质量和土壤健康两者相对等同,通常可互换使用[20]。而另一种观点认为土壤质量包含固有(Inherent)和动态(Dynamic)质量,固有土壤质量是指与土壤天然成分和性状(即土壤类型)相关的土壤质量,长期受自然因素和成土过程影响大[21];动态土壤质量才相当于土壤健康,是指由于土壤使用和管理而在人类时间尺度上发生变化的土壤性状,例如有机质、容重和团聚体稳定性等[19]。由此可见,两者存在相互转换、各有侧重的关系,土壤质量研究不能割裂其间联系。

1.3 土壤质量与土壤功能、生态系统服务、土壤胁迫

对上述定义进行梳理,土壤质量又可概括为发挥土壤功能和提供生态系统服务的能力。土壤功能是支撑提供生态系统服务的一系列土壤过程[22],主要包含初级生产力、水净化与调节、碳封存与调节、生物多样性供给、养分供给与循环等5 个方面[23]。土壤胁迫被认为是影响这一过程的重要因素[20,24],土壤功能、生态系统服务与其共同构成了近年来土壤质量评价研究的主要内容[25-28],虽然内涵相对过去以土壤肥力评价为代表的土壤质量评价有扩充,但落脚点仍然是土壤性状与过程[25,29-30]。

1.4 土壤质量评价相关概念分解与归类

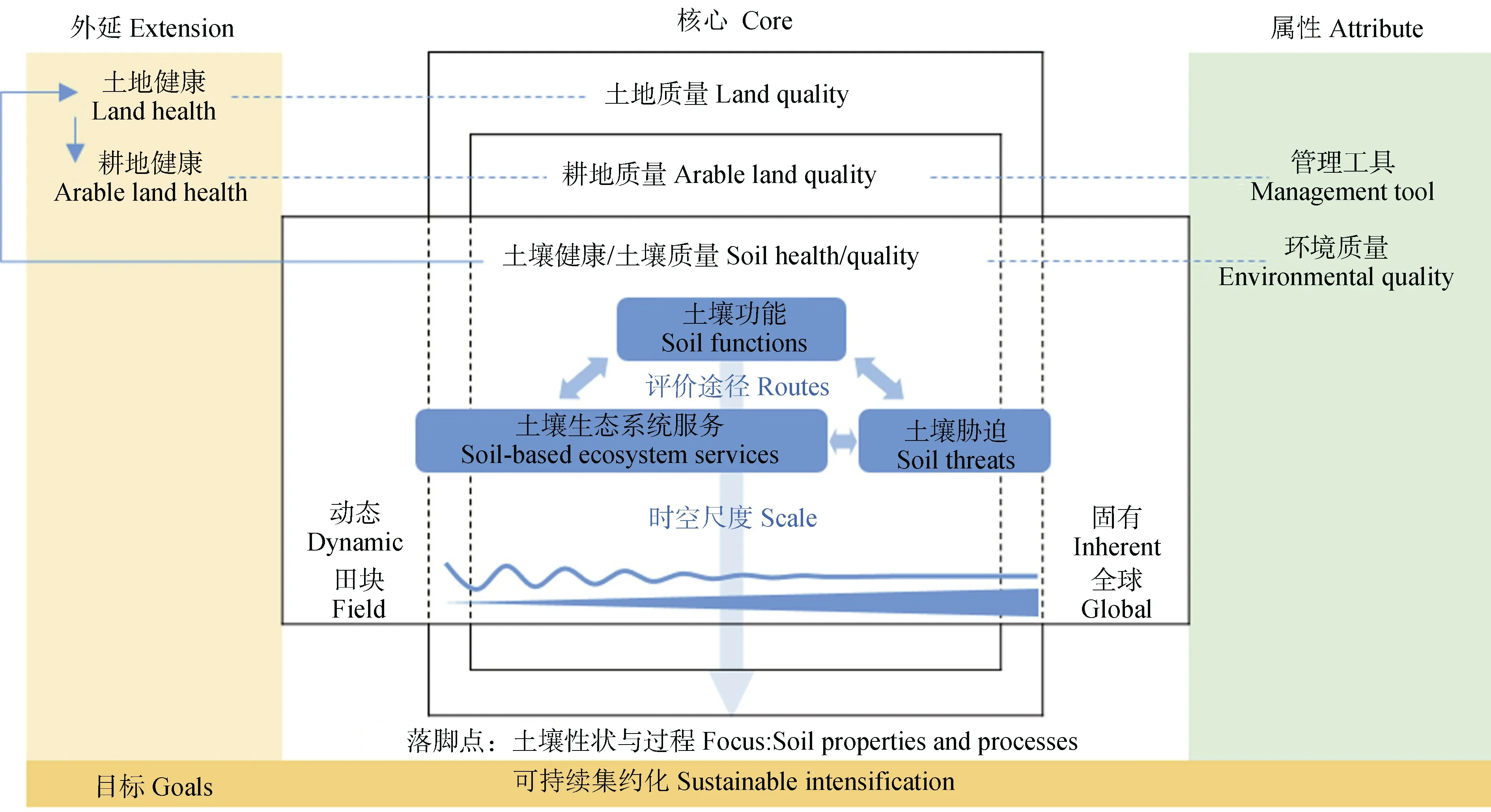

综上所述,可从核心内容、外延概念、目标、属性等四个方面对土壤质量评价相关概念进行分解与归类,构建如下认知框架(图1),以更好地识别研究对象及其关系,确定方法论。

2 土壤质量评价尺度问题及空间尺度划分

土壤是具有不同作用尺度的成土因素共同作用的结果[31]。1996 年于荷兰瓦赫宁根举办的“Soil and Water Quality at Different Scales”研讨会首次系统地讨论了土壤质量评价的尺度问题,指出不同空间尺度和对象所偏重的评判标准不同,不同尺度下评价方法和作用有显著差异[32]。同期,Karlen 等[33-34]也开展了类似探讨,认为不同空间尺度的土壤质量评价解决不同对象的不同需求,例如:在国家尺度,政策制定者进行土壤质量评价与监测目的是评价和分析国家土地、土壤资源的总体质量和趋势,保障粮食安全;在流域尺度,社会大众希望区域内保持健康生产生活环境;在田块尺度,农田管理者关注土壤的生产力和可持续性。综上,空间尺度视角有助于揭示土壤性状与过程在土壤质量评价中的作用机理。

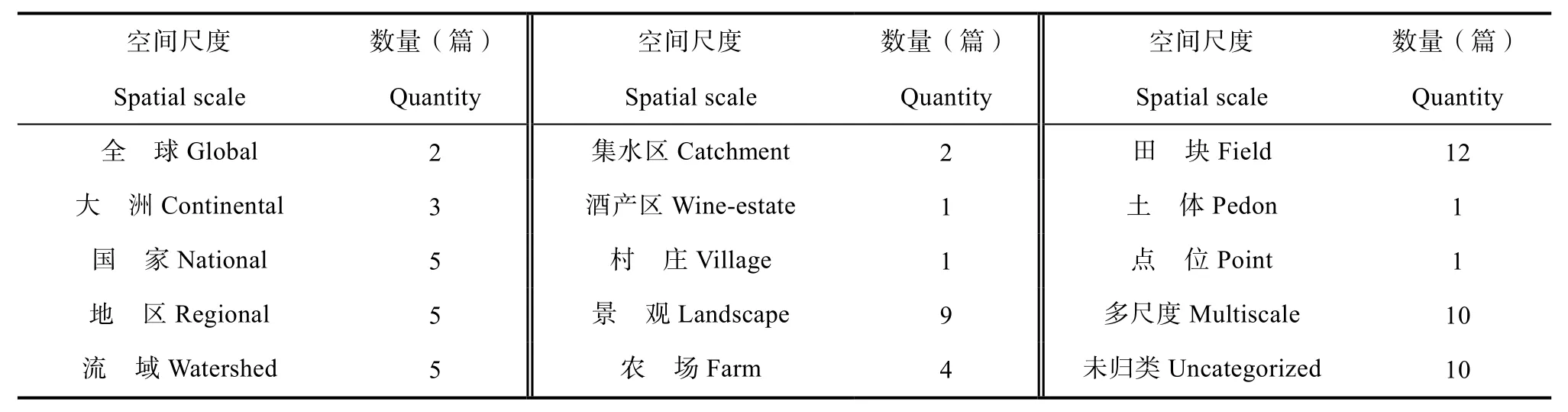

笔者在Web of Science 核心合集数据库中,以“TS=("soil quality" OR "soil health") AND TI=scale*”为检索式,对1982—2018 年间涉及空间尺度的土壤质量/土壤健康研究成果进行了检索,经初步筛选后得到文献70 篇,按其原文所界定的空间尺度分类统计(表1)。值得注意的是,某些尺度间不存在绝对的大小关系,例如欧洲(1 016 万km2)与我国(963 万km2)在陆地面积上可以认为是同一尺度,法国(67 万km2)陆地面积不及我国东三省地区(79 万km2);同一尺度可能存在不同表述,例如流域与集水区、土体与点位等;同一表述的空间规模亦可能存在差异,例如大、小流域面积悬殊。统计结果显示,土壤质量评价研究尺度聚焦于国家/地区、流域/集水区、景观/农场、田块、多尺度等5个类别。本文中的大空间尺度范围具体涵盖全球、大洲、国家和地区等4 个尺度,考虑到我国实际情况和国内以往研究表述,“地区”被界定为国家的下一层级尺度。

图1 土壤质量评价相关概念认知框架Fig. 1 Conceptual cognitive framework for soil quality assessment

表1 Web of Science 核心合集中1982—2018 年部分土壤质量评价相关研究的研究尺度统计Table 1 Statistics of soil quality assessment researches by spatial scale in Web of Science Core Collection (1982—2018)

3 大空间尺度土壤质量评价理论研究

本文从Web of Science 核心合集数据库、《中国学术期刊(网络版)》数据库中选取了国内外10 余个在全球、大洲、国家和地区等4 个尺度上具有代表性的理论研究,按空间尺度、研究区、评价对象、评价目标、指标选取、评价方式和所提及的土壤功能等方面进行归纳总结(表2),以此分析大空间尺度土壤质量评价的方法论。

3.1 全球尺度

Eswaran 等[35]筛选了来源于土壤系统分类诊断特征的 24 个土地利用限制因素,并从土壤湿度、土壤温度、土壤特征等3 个方面构建三维矩阵,将全球固有土壤质量定性地划分为9 个等级,由此形成了美国农业部自然资源保护局发布的全球固有土地(土壤)质量图。Mueller 等[36]使用由德国莱布尼茨农业景观研究中心(ZALF)开发的 The Muencheberg Soil Quality Rating(M-SQR)方法,选取了 8 个基础指标和 13 个风险指标,对德国全境的耕地和草地的土壤质量进行了综合评价,以表征它们的作物生产潜力。与前者相似,该方法的评价指标与土壤系统分类诊断特征的紧密结合,使通过解译土壤调查数据,将其应用于全球尺度土壤质量评价成为可能,而在德国、俄罗斯、中国等国的试点已证明这一可行性。

?

?

3.2 大洲尺度

在欧洲, Kibblewhite[37]提出了适用于欧洲土壤优先保护区划定的理论框架:识别不同土壤类型面对的主要胁迫,由此映射不同的土壤性状和土地特性,基于1︰25 万~1︰100 万比例尺精度的土壤调查数据解译,对与具体土壤功能相关的常见土壤类型进行监测评价。土壤动物和微生物群落在提供大部分土壤功能方面发挥着重要作用[38-39],筛选土壤生物指标是当前土壤质量研究的热点[40]。Stone 等[41]总结了适用于欧盟成员国农业区土壤质量评价的十大生物多样性指标,又选取线虫群落结构在大洲尺度进行验证[42],然而其结果表明该指标在欧洲生物地理区域间、生物地理区域内的不同土地利用间均存在显著变异,与Karlen 等[34]在土壤微生物量和土壤呼吸两个指标上的尝试相似。这主要是由于土壤生物对生境变化具有高敏感性[43]。

3.3 国家和地区尺度

在意大利,Salvati 等[44-45]选取了母质、土层厚度、质地、坡度等4 个指标,采用各指标独立评分、连乘开方的方式,对意大利全境土壤质量进行了综合评价,以表征抵抗荒漠化和干旱的能力。虽然该方法相对于德国M-SQR 逻辑简单,但因其明确且单一的评价目的,仍实现了与现实情况相符的合理评价。在意大利北部的平原地区,Calzolari 等[46]由生态系统服务、土壤对其的贡献、土壤功能、评价指标、输入数据,自上而下地筛选可获取的具体指标,评价和描述了土壤对于生态系统服务的多重贡献,结果以土壤生物栖息地、过滤缓冲、碳封存等8 个土壤功能维度的雷达图直观展现,提供了呈现评价结果的新思路。

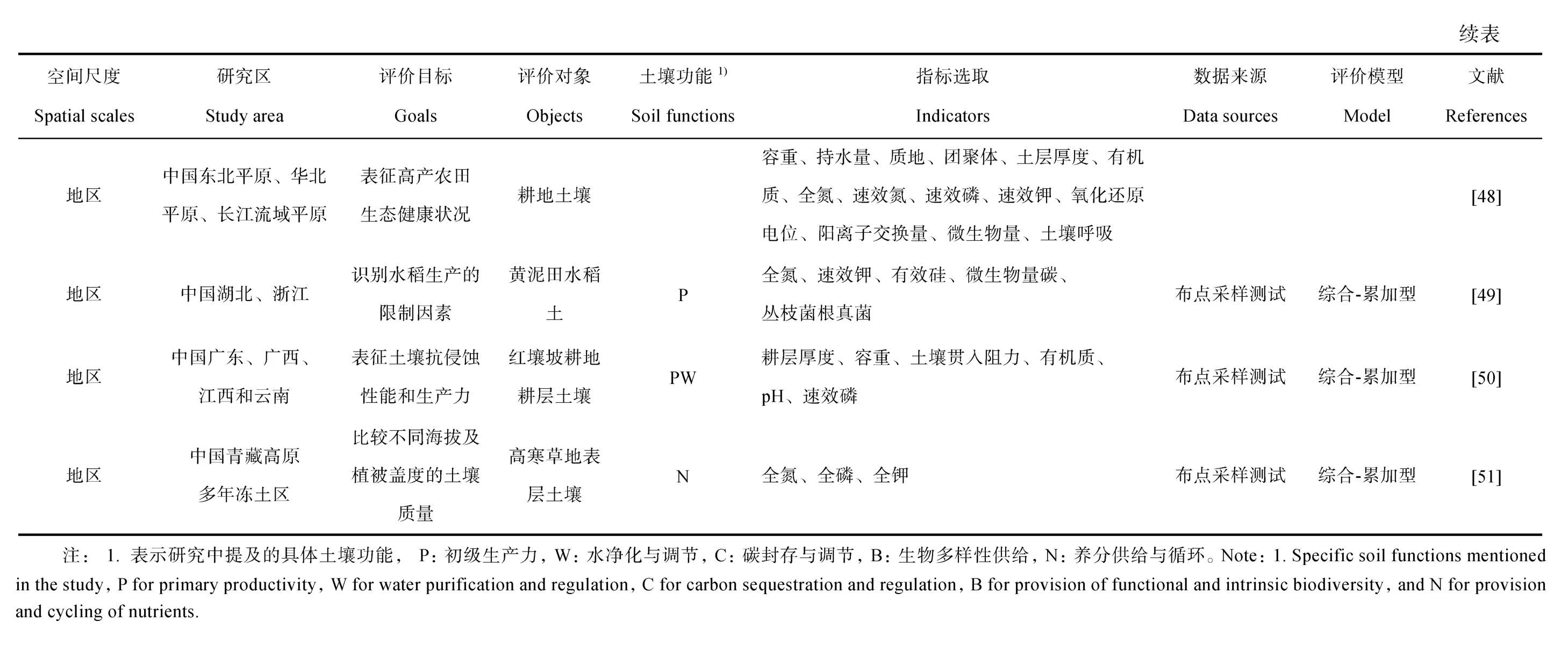

中国学者的研究主要聚焦于这一尺度,在研究对象上也与国外学者有所差别,多数关注特定土壤类型而非土地利用类型。早在20 世纪90 年代,中国科学院南京土壤研究所就开始进行红壤质量评价的相关研究,例如孙波等[47]基于第二次土壤普查资料,以土种为评价单元,从养分状况和理化环境两方面对我国东南丘陵山区铁铝土进行综合评价,描述和分析了各亚类土壤肥力的空间分异。数据的精度及其可获取性随着尺度的缩小而提高,最小数据集作为一种从大量数据中筛选主要评价指标的常用方法,实例表明[49-51],它的作用在这一尺度开始凸显。

3.4 方法论特征

明确评价目标是土壤质量评价研究的首要步骤。在评价目标方面,表2 中半数研究专注土壤的作物生产能力[36,47-50],以生产能力空间分布制图和限制性因素识别等内容为主。近年来,土壤胁迫、生物多样性、生态系统服务等介入土壤质量研究,评价目标逐步多元化[37,42,44-45,51]。评价对象的选取取决于评价目标,相应多数研究的评价对象是耕地、林地和草地为主的农用地土壤[36,42,48-51],而多元化的评价目标则未限于特定的土地利用类型[37,46]。土壤功能作为评价目标与评价指标的桥梁,它在研究中被提及的频率与组合方式,与评价目标呈现较高的相关性,上述研究呈现出土壤功能分解与土壤多功能评价的发展趋势。

在评价指标方面,高旺盛等通过文献调研和专家咨询筛选了理论上适用于耕地土壤的 14 个指标[48],其他实证研究选取的指标数从1~12 不等,半数以上少于 7 个指标[37,42,44-45,49-51],这主要是受大空间尺度土壤数据可获取性较低和最小数据集指标筛选思路的影响,实践表明一般6~12 个指标即可实现该尺度范围的土壤质量综合评价。表2 中,有机质或有机碳(6 次)、容重(5 次)、质地(5 次)、土层厚度(5 次)、持水性(4 次)、全氮(4 次)出现频率较高,这一结果与 Bünemann 等[20]、林卡等[52]、陈梦军等[53]的全尺度统计结果相吻合,可见各尺度范围的核心评价指标存在一定共性。指标数据可获取性及其质量是评价水平的制约因素,由于获取数据的难度随着尺度的放大呈指数型增长,即使在大空间尺度范围内,各尺度的数据来源也有明显差异,主要分为土壤调查数据[36-37,44-47]和布点采样测试[36,42,49-51]两种,其中土壤调查数据主要通过解译土壤数据库、土壤图两种方式获取。

由于土壤质量内涵的复杂性,评价模型以综合评价为主,从具体操作角度可归纳细分为累加型[49-51]、连乘型[44]、累加相乘型[36,47]、经验函数型[46]等 4 种类型。其中累加型最为常见,是指将各相对独立的评价指标值,通过平均求和,或通过德尔菲法、层次分析法、主成分分析法、聚类分析法等方法赋予权重后加权求和,得到综合评价结果;连乘型是指各相对独立指标值,通过连续相乘,以乘积作为综合评价结果,该方式适用于评价指标较少的情况,它的评价结果具有较好的区分度;累加相乘型是指将评价指标分成若干组,组内为累加型,组间为连乘型,以得到综合评价结果,该方式适用于评价目标较为复杂的情况,有助于评价逻辑梳理;经验函数型是指利用已验证的评价指标映射函数,输入指标值得到综合评价结果,该方法适用于评价目标和涉及土壤功能单一、评价指标较少的情况,由于规避了作者的主观意愿,通常其评价结果可信度较高。

由以上分析可见,大空间尺度土壤质量评价研究基本遵循了“制定评价目标—明确评价对象和涉及的土壤功能—选取评价指标与评价方式—输出评价结果”的技术路线,这与已在全球广泛应用的土壤管理评价框架(SMAF)基本一致[54]。近年来,该理论框架也得到了改良与发展,例如瓦赫宁根大学及研究中心的研究团队在对其进行细化时,融入了面向用户的理念,提出开发交互式评价工具[20](表 3)。

综上所述,大空间尺度土壤质量评价,与常见的中、小空间尺度评价相比,在评价目标、评价对象等方面有显著特征,而在评价模型和技术路线上具有相似性。综合其评价目标与对象来看,大空间尺度土壤质量评价多强调土壤的自然资源属性,旨在服务资源利用与保护,而非单一地将其视为生产资料,所以选取的指标多数涵盖了能反映土壤本底属性的固有质量指标。但以综合评价为主的评价模型、一般技术路线则在各尺度范围通用。

表3 大空间尺度土壤质量评价一般技术路线与当前主流土壤质量评价理论框架的比较Table 3 Comparison of the general technical route of large-scaled soil quality assessment with the current mainstream theoretical frameworks of soil quality assessment

4 大空间尺度土壤质量调查与监测实践案例

4.1 加拿大、法国、新西兰和英国等国实践

加拿大是世界上最早开展耕地土壤质量监测的国家之一[55],该国农业和农业食品部(Agriculture and Agri-Food Canada)在 1988—1995 年间实施了国家土壤质量监测项目,以监测土壤健康状况和变化趋势,特别是土壤侵蚀、压实、有机质减少、酸化和盐渍化等土壤退化情况[18]。在布点采样方面,设立了能够代表全国主要农业生态区域的主要景观的23 个基准站(5~10 hm2),每个基准站内挖2 个具有代表性的典型土壤剖面,观察记录并分层采样,同时采用25 m×25 m 的网格采样(约100 个)或样带法(约60 个)采取犁底层以上15 cm 的1 kg 疏松土壤[56]。所选取监测指标可以根据其易变性分为4 种类型:(1)敏感指标,指可能在10 年内发生重大变化的性状,约5 年测定一次,如pH、速效磷、速效钾、有机碳、全氮、容重、137Cs 分布、可交换性铁和可交换性铝等;(2)中等敏感指标,指可能在数十年内发生变化的性状,约10 年测定一次,如阳离子交换量、碳酸盐和田间持水量等;(3)不敏感指标,指在100 年内预计不会发生重大变化的性状,仅布点时测定,如颗粒大小分布、黏土矿物、金属元素等;(4)原位测量指标,每年测定,如导水率、生物孔隙度、蚯蚓数量和作物产量等。

法国早在 1986 年就开展了国家土壤质量监测试点工作[57],但直到2001 年,为了评价土壤质量,以指导环境保护、可持续管理措施和保障粮食安全,该国国家农业研究院(INRA)才建立了覆盖全国的土壤质量与监测系统(RMQS),采用16 km×16 km网格布设了2 140 个采样站点,主要测定了pH、痕量元素含量(Cd、Co、Cr、Cu、Ni、Pb、Zn 等)、碳含量等指标[58]。由于生物指标的敏感性和变异性特征,早期国家尺度土壤监测项目较少考虑生物指标,加拿大也仅是原位测量,作趋势分析。近年来,以法国为主的欧盟国家开始试点纳入生物指标,例如RMQS 子项目——RMQS BioDiv,尝试通过试点,测试生物指标探明生物多样性与土壤理化性质和农业措施之间关系。

新西兰环境部(Ministry for the Environment)在1995—2001 年间实施了“500 Soils Project”土壤调查项目,旨在评价全国土壤质量,进而建立全国所有主要土壤类型和土地利用方式的土壤质量基准值,为了实现这一目标,布设了涵盖全国11 个土系、10 个土地利用类型的511 个站点,与加拿大选取大量监测指标不同的是,该项目在指标选取方面采用了构建最小数据集的方法,选取了总碳、全氮、矿化氮、速效磷、pH 等5 个化学指标,和容重、大孔隙度等两个物理指标[59-61]。其后,由英国环境署(Environment Agency)实施的国家土壤质量监测项目[62]也构建了指标最小数据集,选取了有机碳、全氮、速效磷、全量和有效态的金属元素(Cu、Ni、Zn 等)、pH、容重等理化指标,以评价与环境相互影响的土壤功能[63]。

4.2 中国实践

我国国家层面的土壤质量评价与监测主要在原国土资源部耕地质量等别调查评价与监测和原农业部耕地地力调查评价两项工作中实现,此处以原国土资源部制定的《农用地质量分等规程》(GB/T 28407—2012)、原农业部制定的《耕地质量等级》(GB/T 33469—2016)两项国家标准为准进行分析。

《农用地质量分等规程》体系依据统一制定的标准耕作制度,以指定作物的光温/气候生产潜力为基础,用以常见土壤性状为主的12 个评价指标所表征的土壤质量与环境条件进行修正,评定耕地为主的农用地“本底”生产潜力,即自然质量等,在此基础上再通过对土地利用水平、土地经济水平逐级修正,综合评定其利用、经济等级。实践表明,该方法以作物生产潜力为媒介,基本实现了县域—省域—全国尺度的耕地自然质量评价。《耕地质量等级》体系根据综合农业区划、区域耕地特点、土壤类型分异,将全国划分为9 个地区,选取了以常见土壤性状为主的19 个评价指标,拟定通过隶属度函数将指标值归一化,利用层次分析法确定指标权重,实现地区尺度的耕地质量综合评价,为耕地培肥与土壤改良提供科学依据。

虽然两套评价体系均以土壤性状数据为最主要的数据基础,一定程度上两者的中间过程均实现了土壤质量评价,最终评价结果亦反映了各自所指的耕地质量水平。但两者的评价逻辑、评价目的、适用尺度和结果、可比范围均存在显著差异,《农用地质量分等规程》体系侧重于耕地的资源属性,而《耕地质量等级》体系侧重于耕地的生产资料属性,两者分别为我国耕地资源保护与调控、耕地利用发挥了不可替代的作用。近年来,我国生态文明建设、政府机构改革的推进,使耕地评价工作面临更高要求,亟待厘清两套体系的共性与差异并对其进行改良和融合,以更好地发挥二者协同效用。

4.3 中外实践的异同分析

综合上述各国土壤质量调查与监测的名称、实施主体和目的来看,国外实践主要进行的是以生态环境保护为主要目的的土壤质量监测,多数未指定土地利用类型,我国两套体系则以涵盖土壤质量在内的耕地整体为对象,开展调查、年度更新评价和长期定位监测,服务耕地资源保护与利用、农业生产。相应地在指标方面也有所区别,其一,国外实践融入了金属元素和土壤生物的定量描述;其二,针对我国幅员辽阔、多熟耕种的特点,《农用地质量分等规程》体系在土壤性状指标以外考虑了气候特征与耕作制度,《耕地质量等级》体系则为全国 9 个地区提供了区域补充性指标。在空间尺度和解译方式方面,国外主要采用布设站点、趋势分析,这有利于提高数据质量和监测结果分析的准确性,而我国在开展类似工作的同时,还进行了基于小尺度评价单元调查—县域综合评价—省域/地区/全国汇总的耕地质量综合评价,实现了土地评价的管理效用。可见中外实践各有所长,国外对于广域空间土壤资源的管理经验,可为我国自然资源管理提供参考。

5 讨 论

5.1 大空间尺度土壤质量评价的关键问题

(1)评价目标识别。上文提及大空间尺度土壤质量评价偏重土壤的自然资源属性,因而其目的常因自然资源管理的复合性而复杂多样,准确识别评价目标是开展评价研究与实践的奠基性步骤,对评价成果从科学到管理实践的有效转化发挥重要作用。以我国为例,2013 年以来,国家层面提出了诸如生态文明、“两山论”、“生命共同体”等新理念,而后被具体化为大量管理概念与实践,例如粮食安全方面的耕地占补平衡、耕地质量保护与提升行动、“藏粮于地、藏粮于技”,农村发展方面的美丽宜居村庄(乡村)、乡村振兴战略,资源利用与产权制度方面的自然资源资产产权制度,生态环境方面的山水田林湖草生态保护修复等。如何在纵横交错的自然资源管理实践中挖掘、梳理对相应尺度土壤质量评价的多重需求,以进一步明确评价目的,提高科学研究的实用性和时效性,例如专家经验决策模型、文本挖掘等相结合的研究方法和技术手段仍待探索。

(2)数据获取与整合。数据基础是开展定量研究的根本。一方面,广域空间数据获取困难一定程度上制约了大空间尺度土壤质量评价研究发展,但随着遥感技术的进步和土壤调查工作的持续开展,这一瓶颈被逐渐拓宽:多源遥感数据在反映地学特征、土壤性状、植被覆盖等多种评价要素上具有覆盖尺度大、信息获取快的特点,可有效提高空间数据获取效率与精度[64-65];土壤系统分类,尤其是基层分类的指标体系,与土壤质量评价框架在层次和内容上具有共性[31],各类开放获取的数字土壤图和新近结集出版的《中国土系志》等土壤调查新成果可为全球、我国广域空间土壤质量评价提供有力的数据支撑。另一方面,全球性问题一直是地学研究的热点,诸如地表覆被、人口、作物供给、农地利用等多角度、多层次的空间化研究成果丰硕,将其整合、引入到评价过程,或与评价结果进行关联,是开展该尺度范围土壤质量评价及其拓展延伸的又一途径。

5.2 土壤质量评价与耕地质量评价

由于土壤质量评价和耕地质量评价在土壤性状数据基础上存在交叉,两方面研究经常相互借鉴与转化,例如土地健康、耕地健康等概念的创新一定程度上受到了土壤健康研究热点的影响,促进了相关研究的发展。然而如前文概念辨析所述,土壤与耕地实质是分别侧重自然资源、土地利用两个不同维度的概念,土壤质量与耕地质量分属环境质量、管理工具属性,如果不能明晰两者的本质内涵,理论的创新将给两者的评价带来干扰。大空间尺度评价研究中可以采用如下路径规避这种影响:

(1)在耕地质量评价中分置土壤质量评价。现时多数耕地质量评价实践的中间过程,实质均进行了基于“指标分级赋分—计算质量指数”的土壤质量评价,以表征土壤生产条件。然而随着可持续发展理念的兴起,对土壤生产功能的单一评价已难以满足新时期耕地利用管理的需求。因此可以在耕地质量评价中分置土壤质量评价,着重表征土壤多种功能和土壤固有、动态质量,探索多样化的结果呈现方式,以更好地反映土壤资源状况。同时,相对独立的土壤质量评价结果可简化复杂的耕地质量评价逻辑,为系统评价方法的应用扫清障碍。

(2)区分与利用土壤功能和耕地功能。土壤功能之于土壤质量评价,就如同人体机能之于人体健康状况评估,它既是土壤质量的分解,又是其抽象概念的具体化,对于表征土壤的多种性能、指导诊断指标的选取均发挥着重要作用。在耕地方面也有相应的提法,即耕地功能,主要可划分为生产、生态、景观等3 类[66]。在生态文明建设背景下,凡言自然资源管理必生态,耕地质量评价也不例外。然而,耕地的本质在于生产,若直接将生产、生态功能纳入耕地质量评价,两种耕地功能的权衡将导致原本复杂的评价逻辑模糊化。在耕地质量评价中紧紧围绕耕地生产功能,而在分置的土壤质量评价中基于土壤多功能权衡实现生态性,这种基于功能分解的评价思路,为构建符合生态文明理念的耕地质量评价体系提供了选择。

6 结论与展望

本文依次进行土壤质量评价的相关概念辨析、空间尺度统计、大空间尺度理论研究与实践案例综述,实现了核心概念认知、大空间尺度范围划分、方法论特征识别和研究趋势分析。主要结论如下:土壤质量评价的大空间尺度范围具体涵盖全球、大洲、国家和地区等4 个尺度,这类研究基本遵循了“制定评价目标—明确评价对象和涉及的土壤功能—选取评价指标与评价模型—输出评价结果”的技术路线,在评价目标、对象和指标选取等方面侧重反映土壤的自然资源属性与固有质量,常见综合评价模型应用;土壤功能分解与表达逐渐成为土壤质量评价的核心,基于其建立的评价目标到土壤性状与过程的映射,驱动了土壤质量评价的多维度、多尺度发展。现时我国国家层面土壤质量调查与监测,主要藉由耕地管理与利用开展,在自然资源统一管理新形势下,应吸收各国经验,尽快开展全国第三次土壤普查,建立国家尺度土壤质量评价体系。

为了满足理论研究与我国实践的共同需求,大空间尺度土壤质量评价研究可从以下方面开展:一是分析对应复合管理目标的土壤资源空间变异特征,实现广域空间土壤质量统一评价;二是根据土壤功能分布、土壤类型特征及土地利用方式,识别相应的土壤胁迫风险与土地适宜性,提出广域空间土壤资源分区利用与保护策略;三是通过多源地学数据集成与基于土壤功能的评价模型研发,明确大空间尺度土壤质量演变的发生条件、过程、影响因素及其作用机理,协同大、中、小空间尺度研究以探明土壤质量评价的尺度效应。