“蜀中有园景自来”

巩帆 王雨田

摘 要 为解决由中国社会快速城市化引发的一系列城市问题,从公园城市理念的产生背景和内涵出发,通过风景园林学科和城市设计的角度,探讨公园城市概念的理论基础和实践来源。结合新加坡建设“花园城市”的理念和建设模式,提出成都建设公园城市的相关途径和实施策略,结合从生态、情态、业态和形态四个方面论证了公园城市实现的可能性,倡导“人、城、境、业”的四位一体结构和模式,以期真正实现“蜀中有园景自来”的美好愿景。

关键词 成都;公园城市;风景园林;建设途径;城市设计

“Scenery is inherent in gardens of central Sichuan”—Approach and strategy of Chengdu Park City Construction

Fan Gong Yutian Wang

Chengdu Architectural Design & Research Institute,Sichuan Chengdu 610000

Abstract In order to solve a series of urban problems caused by the rapid urbanization of Chinese society, starting from the background and connotation of the concept of Park city, this article explores the theoretical basis and practical sources of the concept of Park City from the perspective of landscape architecture and urban design. Combining with the concept and construction mode of “Garden City” in Singapore, this paper puts forward five ways and 23 strategies to build a park city in Chengdu, demonstrates the possibility of realizing the park city from four aspects of ecology, modality, business form and form, and advocates the four-in-one structure and mode of “people, city, environment and industry”, which is truly real. Now there is a beautiful vision of “Garden scenery comes from Shu”.

Key words Chengdu;Park City;Landscape Architecture;Construction Approach;Urban Design

1公園城市建设背景及内涵

1.1 公园城市建设背景

随着我国经济水平的快速增长和社会经济结构的重大转变,中国城市的快速建设和发展就此也拉开了序幕。快速城镇化的同时也带来了诸多城市问题,如城市形象的同一化、生态环境的破坏以及城市公共空间缺失等,大量的灰色基础设施割断了人与城市周边自然山水的有机联系,过多强调城市产业和功能,忽视对生态环境、绿色出行、绿色基础设施以及城市生态安全格局的宏观考量,这些问题直接影响着我国城市的可持续发展和人民的生活健康。

在党的十九大报告中提出,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,以人为本的思想被提炼到新的高度。2018年2月,习近平总书记视察四川天府新区时强调:天府新区一定要规划好,建设好,特别是要突出公园城市特点,把生态价值考虑进去,努力打造新的增长极,建设内陆开放经济高地[2]。“公园城市”概念的提出,充分体现党中央对人与人、人与自然关系的科学看法,同时也明确了城市工作的中心要向创造优良人居环境转变的目标。

1.2 公园城市内涵

“公园城市”并非简单的等同于“公园+城市”,它是一个大的系统,在这个系统内不仅包含跟自然生态有关的各子系统,同时也涵盖了作为城市基本的社会经济属性,即产业、文化、功能、行政等功能,而这些社会经济属性是分布在自然生态系统这张“网络”上。从这个观点来看,公园城市的内涵应包含以下三个方面。

(1)公共属性。公园城市是一个综合性、系统性的课题,其体现“城在园中”的整体规划布局。同时其作为公共品,为大家所自愿使用,同时对大家不产生影响。其“城在园中”的布局方式也让人们与其更为亲近,同时以其“公共物品”特质增强人们获得感和体验感,从而提高人们生态环境生活品质和幸福感。

(2)生态属性。公园城市绿化率虽不用及公园绿化率,但其仍应达到一定的绿量饱和,园林绿化要求“开门见绿、出门进园”[3]。其以强化打造城市“肺”功能为基础,同时兼顾美化环境、愉悦身心的功能。

(3)空间属性。城市为聚集人类活动之地,其必然要满足人的各类行为活动需求,而不是如“桃花源记”中避世存在。因此,从公园城市的空间属性出发,要实现 “人、城、园、野”四大要素的统一,达到城园合一、人城和谐的状态,使以公园为代表的城市公共空间,完成由空间到场所的转换。

成都作为古蜀天府之国的所在地,其地势平坦、水域遍布、河网纵横的空间特质不仅为其生态、经济、文化、经济的发展注入了独有的地域属性,同时也成为成都建设公园城市的自然生态载体和绝佳实践地[1]。

2公园城市相关理论及案例研究

2.1 霍华德的“田园城市”理论

19世纪末,霍华德提出“田园城市”理论。这一理论的主要内容包括建设城乡一体的新型城市;引导居民重返农村,疏散城市人口;以及改革土地制度,使土地归集体所有。

田园城市由点线面的形式构成,通过城市间快速交通系统,以及各个城市之间的乡村区域形成良好的城市群系统,并从多方面进行统一的规划与安排,以而对城市产生影响。同时,田园城市不仅仅强调对交通、行政和金融等方面的管理,更注重城市与乡村的生态、控制和降低污染,实现城乡的持续发展。(图1)

总书记指出:“一个城市的预期就是整个城市就是一个大公园,老百姓走出来就像在自己家里的花园一样。 ”笔者认为,公园城市是田园城市的升级和外延拓展,是在田园城市的基础上,将城乡绿地系统和公园体系融为一体,是具有前瞻性的人居环境工程。同田园城市一样,城市与乡村都是规划建设的基础,可以说公园城市是田园城市的未来版,将公园融入城乡的建设中。但公园城市并非简单的公园与城市的叠加,而是城市、公园与市民三者的联系,建设全面公园化的城市景观风貌,满足市民群众对美好生活需要,以推动城市发展转型。

2.2 查尔斯·瓦尔德海姆的“景观都市主义”理论

景观都市主义起源于对现代主义“不能创造宜居公共领域”“不能满足居民需求”等种种问题;它通过综合运用多个专业,系统的解决和协调城市建设发展问题。

查尔斯?瓦尔德海姆提出,景观都市主义描述了在当代城市化进程中重新整合现有秩序的一种方式,通过景观基础设施的建设和完善,将基础设施的功能与城市的社会文化需求相结合,使城市得以建设和延伸。景观取代建筑成为城市建设最基本的元素,景观已经成为当代城市更新和城市复兴的重要媒介(图2)。

景观都市主义理论对公园城市的借鉴意义在于,它所强调的景观是所有自然过程和人文过程的载体这一中心理念和公园城市的“人文生态观”相契合,同时景观都市主义作为一个跨学科、跨领域的新型学科,它可以有效地将市政、规划、建筑、水工、水生态、艺术等多专业分工合作,综合的、系统的、多目的的协调和解决城市建设中所遇到的问题,不失为公园城市建设的新的方法论。

2.3 中国传统人居环境思想

《诗经》曾言“乐土”“乐郊”;陶渊明曾言“暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。”的田园生活;宋代郭熙指出的山水画的 “可行可望”不如 “可居可游”的精神寄居,再到古典园林由 “山居”到 “园居”、由 “家在山水中”到 “山水在家中”的心中有世界的大自然情怀[5]。这种对诗意栖居思想的追求,丰富了中国传统园居环境的意境和多样化,同时也为建设现代宜居城市、公园城市奠定基础。而成都作为古蜀之地,对于美好人居环境的追求也从未间断,如李白诗云“九天开出一成都,万户千门入画图。草树云山如锦绣,秦川得及此间无。”描绘的便是成都优美如画的城市风光与自然景色,而杜甫“晓看红湿处,花重锦官城”的盛景也体现了古蜀地城市景观的别样风采。

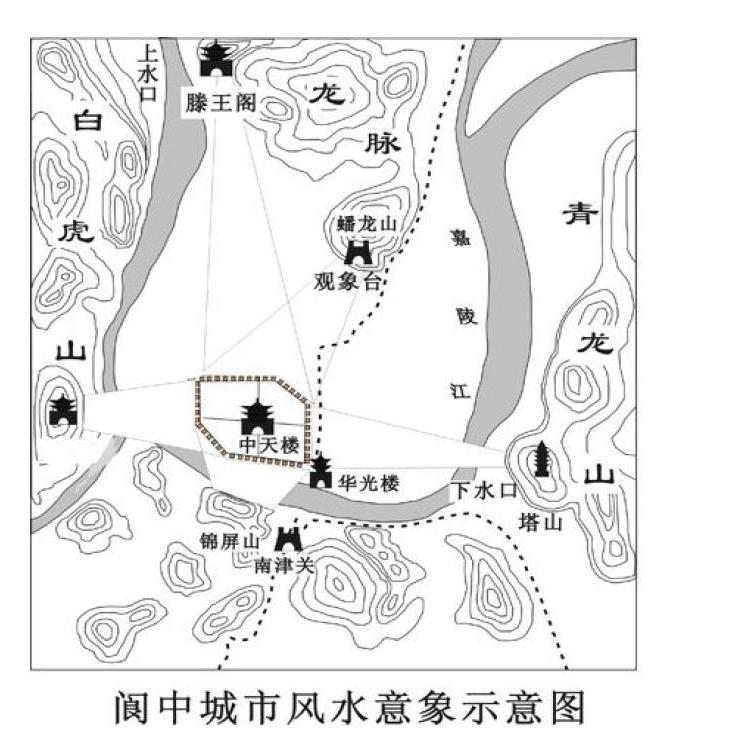

此外,在中国古代城市规划中,有一个不可缺少的元素——风水,中国古代城市在进行选址时,往往会选择依山傍水的地方进行兴建,这种融山、水、城于一体,充分体现人与自然和谐共存的思想不仅适用于古时,同样也对当今公园城市建设和规划有着重要的参考意义(图3)。

2.4 建设实践——新加坡花园城市建设

新加坡作为全球著名的“花园城市”,其在建国初期,为改善人居环境和可持续发展,围绕建设“花园城市”的目标,从生态环境、住房、交通、城市功能、城市集约发展等方面入手,制定了一系列具有連续性、时代性、超前性和科学性、动态变化性的城市规划。60年代提出以绿化为载体净化全域,增大开放空间面积;70年代调整道路绿化,增加彩叶树在行道树中的占比,加强绿地活动和娱乐功能,并通过不同植物进行造景;80年代新加坡开始引进芬芳植物,并在植物管理的方面加强机械化和计算机化的管理;90年代提出建设生态平衡公园,通过多种方式丰富人们生态环境体验方式。虽然国土面积有限,但新加坡在各个城镇之间修建公园与生态观光带,最终形成“点线面”相结合的网络化布局全岛生态系统。

而成都公园城市建设在很大程度上与“花园城市”的建设理念相契合,例如在进行城市建设中,需严格加强规划管控,不断强化绿色环保的生态理念,实现绿地的系统化和网络化,通过公园绿地、道路绿化、垂直绿化、滨水绿地、防护绿地等,将绿地作为城市可持续发展及经济人文社会发展的重要载体。一言以蔽之,在以“人本色彩”为主题的框架下实现人与自然的和谐共生。

3成都公园城市建设途径及策略

作为风景园林专业的一名从业者,笔者主要从人居环境学、景观生态学以及城市设计相关理论研究出发,针对成都城市山水格局、自然生态要素、城市文化底蕴等方面的独特性,总结概括出成都公园城市建设的主要途径及策略,以期为今后公园城市的开发建设提供些许参考。

3.1 生态筑底,绿色互融

城市生态安全格局是一个城市可持续发展的根本,成都周边有龙门山、龙泉山、岷江、沱江等重要生态资源,在建设公园城市之初,应将公园城市格局作为城市空间结构布局化的基础性配置要素,应重点前地道城绿共荣的城市生态文明建设理念。主要策略包括:

(1)识别核心生态资源,保护区域性生态安全格局

识别成都周边及市域范围内核心生态要素及其过程,通过生态安全格局分析,明确保护范围和保护要求,保障城市可持续发展,避免不适宜的开发建设行为对区域生态环境造成严重的破坏和影响。

(2)强化生态空间管控,保护结构性绿色开敞空间

通过划定生态控制线等规划手段,将生态管控理念具体落实在空间上,针对城乡建设、产业准入的制定分级管控要求,协调城市结构性绿色生态空间的保护和发展诉求[4]。

(3)实施山水棕绿修复,提升城市生态和景观环境

结合景观都市主义的相关理论与实践,在进行公园城市建设过程中,推进城市的山体、水体、棕地、绿地的生态修复工作,着力做好格局完善、地形修补、植被恢复、生境重塑、景观重建、功能重构的工作,修补提升城市人居环境(图4)。

3.2 以人文本,共享乐活

“以人为本”是公园城市建设的核心理念,以公园为代表的绿色公共空间最终是服务于市民的,因此将公园游憩服务作为满足人民美好生活需要和建设幸福家园的城市基本公共服务,更强调以人民为中心的普惠公平和活力多元。

(1)推进分级分类配置,构建多级均衡的公园系统

应对多元化的游憩需求,基于不同人群、不同游憩需求,配置多类型、多层级的公园体系,不断提升公园绿地游憩服务的供给水平。大城市、特大城市整体上形成“风景郊野公园—综合公园—社区公园—游园”的多层级的公园体系。

(2)加强设施场地配置,提升休闲游憩服务能力

加强公园绿地中儿童游乐、体育健身等基础性的服务设施建设,并按照分级配备的原则合理足量布局,满足不同年龄段、不同休闲偏好的试用人群的基本需求。

(3)建设城市绿道网络,创造边界通联的休闲机会

成都正在着力推进天府绿道网络的建设,推进城市绿道网络的建设应着重形成区域级、城市级、社区级等多级联网的绿道格局,实现城市绿道系统的均布完善,创造便捷通联的休闲机会。

3.3 城乡并举,协调发展

成都公园城市建设应不只局限于市域范围内,还应将范围囊括至周边的乡村、村镇地区,将区域风景休憩体系构建作为城乡统筹、协调发展的重要抓手,更强调互促共生的新型城乡关系建构。

(1)发展区域风景游憩体系,供给丰富的生态服务产品

有风景的地方即有公园,充分依托成都周边的山水景观资源、历史文化资源,发展建设类型多元的区域性休闲游憩空间,供给丰富的生态服务产品。将风景名胜区、森林公园、湿地公园、郊野公园、地质公园、城市公园六类具有休闲游憩功能的近郊绿色空间纳入全市的公园体系中[6]。

(2)发展山水园林特色小镇,探索宜居宜业宜游新路径

将特色小镇的建设与山水资源、历史人文的发掘利用和绿色产业的发展相结合,提升特色小镇的园林绿化建设水平,着力打造“融于山水中,居于园林间”的优美环境,推进生产、生活、生态“三生”融合,引领转型升级。

(3)建设区域绿道网络系统,辐射联动乡村地区发展

发展建设串联城乡的区域级城乡绿道网络,整合区域自然山水、历史文化、美丽乡村等各类休闲游憩资源,为城市居民提供更加丰富的休闲游憩服务,辐射联动乡村地区发展。作为整个成都绿道网络骨架的天府绿道,通过“一轴、两山、三环、七带”的空间结构串联起各区域级、城区级及社区级绿道系统,以绿道为主线、以生态位本底、以田园为基调、以文化为特色,统筹城乡慢行系统的建设(图5)。

3.4 途径四:美丽引领,创新凸显

作为城市风貌重要组成部分的公园,应具备基本的美学特征,同时也应彰显城市的地域文化特色。作为有着悠久历史文化底蕴和区域特征的成都,在进行公园城市建设时,不仅要强调美丽怡人的城市景观风貌的塑造,还应体现特色鲜明的城市文化DNA[7]。

(1)遵循营城聚人兴产,建设山水融合的美丽格局

遵循“山水营城—环境聚人—特色兴产”的新地理时代人才吸引途径,建设山水城景融合的城市格局,将城市环境品质改善作为吸引高新企业和人才落户的重要途径和手段,提升城市竞争力、促进城市发展路径转型升级。

(2)绿色引领创新升级,建设公园化的创新产业园区

打造高绿地比例、高景观品质的新时代的高新技术产业园区,建设“城园融合”的人本格局,吸引高水平的创新人才和创新企业入驻,带动城市产业结构跃迁升级,实现成都区域中心城市的战略目标。

(3)绿色塑造宜居生活,建设公园化的特色城市片区

针对目前成都天府新区、东部新区等新区建设,在公园城市理念及理论研究的支撑下,新城应以绿为底,旧城留白增綠,构建融汇贯连的绿色生态网络,以多层级的绿色开放空间作为控制景观结构,优化城市风貌的主体要素,塑造“绿树掩映、密度高度适宜”的城市形态。

(4)绿色混合多元功能,建设公园化的绿色生态地区

结合城市的绿隔、绿楔、绿环、绿心等结构性绿地,适度混合散点分布的建设用地,将绿色服务、休闲游憩、研发创新、文艺推介、小型会展等功能融入其中,引领创新创意产业、绿色休闲服务和消费升级[8](图7)。

4结束语

不论是“田园城市”“景观都市主义”“生态城市主义”,还是中国传统人居环境学中的“山水观”“风水学”,我们都能从中追本溯源。或许正如库哈斯所言,“未来的公园不会是城市中带围墙的花园——城市将成为公园”。成都作为西部区域中心城市,势必要在公园城市建设理念及实践上有所创新,笔者希望通过文中所提到的建设途径和实施策略,为成都建设美丽宜居公园城市提供些许参考。

参考文献

[1] 佚名.习近平春节前夕赴四川看望慰问各族干部群众[ED/OL].新华网,2018-2-13.

[2] 佚名.习近平:决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[ED/OL].新华网,2017-10-27.

[3] 杨雪锋.公园城市的科学内涵[N].中国城市报,2018-03-19(019).

[4] 李鹏涛.公园式城市景观规划设计及其思考[J].低碳世界,2017,(13):124-125.

[5] 刘沛林.诗意栖居:中国传统人居思想及其现代启示[J].社会科学战线,2016,(10):25-33.

[6] 曹方超.新加坡:规划出的“花园城市”[J].公关世界,2015,(2):79-81.

[7] 朱捷,董世永.探索景观化城市的设计途径[J].新建筑,2014,(1):136-139.

[8] 巩帆.阆中古城景观意象研究[D].重庆:重庆大学,2016.

作者简介

巩帆(1990-),男,四川绵阳人;毕业院校:重庆大学,专业:风景园林,学历:硕士研究生,现就职单位:成都市建筑设计研究院,研究方向:风景园林规划与设计、城市设计。

王雨田(1993-),女,甘肃兰州人;毕业院校:北京林业大学,专业:风景园林,学历:硕士研究生,现就职单位:成都市建筑设计研究院,研究方向:风景园林规划与设计。