新冠肺炎疫情期间我国网民焦虑状况及其影响因素分析*

孙漫沁,李珊珊,岳虹妤,李 翔,李 蔚,2**,徐世芬**

(1.上海中医药大学附属市中医医院针灸科 上海 200071;2.广州中医药大学基础医学院 广州 510006)

2019年12月以来,中国武汉爆发的新型冠状病毒肺炎(Coronavirus Disease 2019,COVID-19)疫情漫布全国[1],此后,累计确诊病例数迅速增加[2-3]。为严防武汉新型冠状病毒疫情扩散,从2020年1月23日10时起,武汉市和周边市区等相继宣布暂停运营公共交通,进行“封城”[4],其余省市的政府,教育部门等也纷纷开展并落实各项疫情防控措施[5]。此次疫情波及范围广,传染性强,对我国民众的安全造成威胁,部分民众可能会因此而产生一定的心理问题。此次疫情的信息多由网络传播,网络中信息混杂,其中包含的不实信息、负面信息也有可能对网民造成心理应激从而导致焦虑等心理疾病[6]。为深入了解疫情早期,网民的心理状况及导致焦虑的因素,本课题组开展了此次网络问卷调查,以期为之后的心理援助提供一定的理论帮助。

1 对象与方法

1.1 对象

本研究采用网络问卷方式,于2020年1月28日到2月4日,对我国34个省份的网民进行调查,问卷共回收3157份,人为筛除“问卷响应时间少于等于90秒”的46份问卷,共计回收3111份,有效回收率98.5%。

1.2 方法

1.2.1 调查工具

问卷内容包括一般资料和GAD-7广泛焦虑障碍量表(7-item Generalized Anxiety Disorder scale),一般资料包括性别、年龄、婚姻状况、学历、工作所在地、身体状况、疫情关注频率、信息负面程度及信息不实程度等。GAD-7广泛焦虑障碍量表是2006年由Spitzer[7]等开发的7个症状条目的广泛性焦虑量表,其信效度较好,Cronbach'sα系数是0.90,重测信度系数为0.76。量表每个条目按照0-3四级评分,总分21分,分数越高,自我感知焦虑程度越高。根据焦虑评分总分,分为四个焦虑等级:0-4分为无焦虑;4-9分为轻度焦虑;10-14分为中度焦虑;15-21分为重度焦虑。

1.2.2 调查方法

本问卷由研究者依托问卷星平台(https://www.wjx.cn/)录入问卷星,经过多次预调查,修改完善问卷条目,以保证问卷简洁易懂。问卷前说明此次调查目的,问卷内容和承办单位。问卷承诺:本次调查为匿名回答,其内容仅用于科研所用且严格保密,请填写者积极参与并如实填写,如我国网民获得链接(二维码)并自愿填写,则默认为已获取其知情同意。除单选题外,特殊题型会在题干中说明填写方式,本问卷在微信、微博以及朋友圈中采用滚雪球的方法进行调查。

1.2.3 质量控制

相同的IP地址只能作答一次,每个条目均需要填写完全后才能提交,填写问卷响应时间需大于等于90秒方为有效问卷,以确保调查问卷所获得数据真实可靠。

1.2.4 统计方法

本研究采用SPSS 24.0进行统计分析。计数资料用N(%)表示,计量资料用M±SD表示,两组比较采用两独立样本t检验,多组比较采用单因素方差分析。采用Pearson相关验证人口学特征、信息关注度、信息内容与焦虑的相关性,选择有统计学意义的因素用多元线性回归进行分析。统计学检验均为双尾检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 研究对象一般资料

2.1.1 人群焦虑情况

在有效问卷3111份中,GAD-7评分均值为4.39±4.69。无焦虑症状(0-4)1901人,占总人数61.11%;轻度焦虑症状(5-9)834人,占总人数26.81%;中度焦虑症状(10-14)220人,占总人数7.01%;重度焦虑症状(15-21)156人,占总人数5.01%。将轻、中、重度焦虑症状的网民统一归为焦虑组,无焦虑症状的网民归为非焦虑组,则最终有焦虑组GAD-7评分均值为9.04±4.231,总人数1210人,占总人数38.89%。

2.1.2 焦虑人群的一般资料

焦虑组有效问卷1210份,病例来源所在区域前三位的分别是上海市297(24.5%)例,辽宁省173(11.8%)例,浙江省89(7.3%)例;职业排名前三位的分别是公司职员242(20.0%)例,医护工作者190(15.7%)例,医学背景相关的学生181(14.9%)例。

一般情况中,男323(26.7%)例,女887(73.2%)例;年龄在0-30有649(53.5%)例,30-60有550(45.4%)例,60-有11(0.9%)例;未婚605(49.9%)例,已婚576(47.5%)例,离异25(2.1%)例,丧偶4(0.3%)例;最高学历小学及以下8(0.7%)例,初中及在读48(4.0%)例,高中及在读105(8.7%)例,大学及在读231(19.1%)例,博士、博士在读及以上66(5.4%)例;在城市工作964(79.5%)例,在近郊工作134(11.1%)例,在农村工作112(9.2%)例;身体状况非常健康575(47.4%)例,良好526(43.4%)例,一般97(8.0%)例,较差12(1.0%)例。

2.2 GAD-7量表得分影响因素的单因素分析

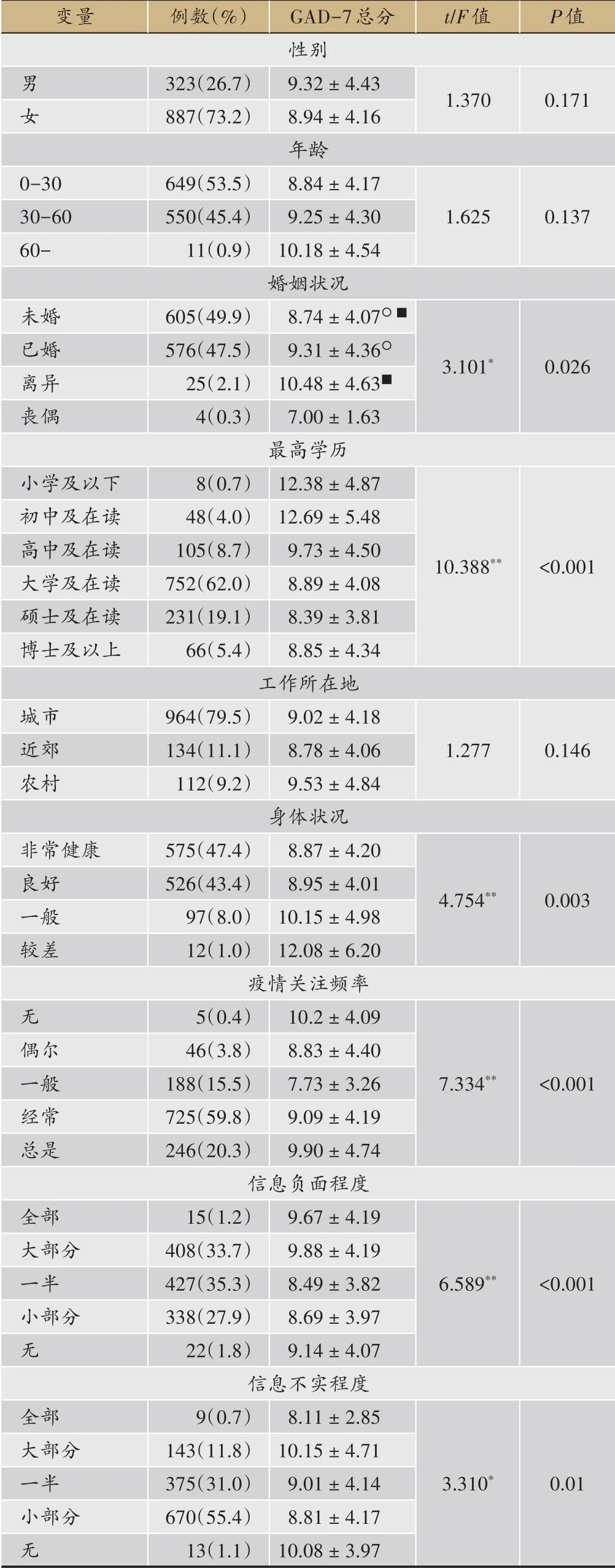

不同婚姻状况、信息不实程度的焦虑人群的GAD-7评分的比较有差异,其中,已婚和离异的GAD-7量表评分均值高于未婚,差异有统计学意义(P<0.05);不同学历、身体状况、疫情关注频率、信息负面程度的焦虑人群的GAD-7评分比较有显著差异,差异有统计学意义(P<0.01)。不同性别、年龄、工作所在地焦虑人群的GAD-7评分比较,差异无统计学意义。具体见表1。

2.3 GAD-7量表得分影响因素的相关和回归

将表1中P>0.05的因素与GAD-7量表得分做Pearson相关性检验,发现婚姻状况(0.071)、最高学历(-0.158**)、身体状况(0.081**)、疫情关注频率(0.122**)、信息负面程度(0.108**)、信息不实程度(0.071*)与GAD-7量表得分相关。(见表2)

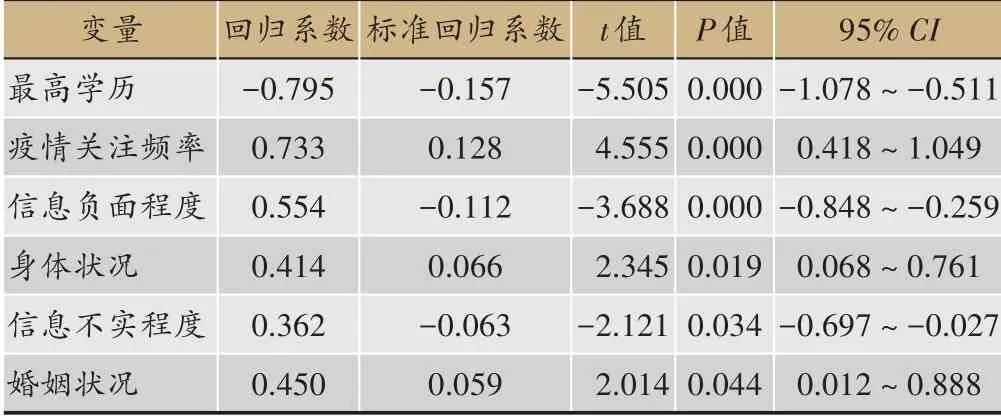

继而以GAD-7量表得分为因变量、上述统计学结果有意义的因素为自变量进行逐步进入的多元线性回归分析,发现最高学历、疫情关注度、信息负面程度、身体状况、信息不实程度、婚姻状况都是GAD-7量表得分的影响因素。最高学历与GAD-7量表得分成负相关,疫情关注度、信息负面程度、身体状况、信息不实程度、婚姻状况与GAD-7量表得分成正相关。

表1 GAD-7量表得分影响因素的单因素分析

表2 GAD-7量表得分影响因素的相关和回归

3 讨论

根据全球疾病负担研究(Global Burden of Disease Study)的数据显示,2017年,全球焦虑症的患病率为3721.764例/10万人,居精神障碍类疾病首位[8]。严重的焦虑症会使个体产生有睡眠障碍、躯体不适等表现,甚至引起自杀倾向。对社会而言,大范围的焦虑情绪更是会产生恐慌,引起社会治安的动荡[9]。作为国际公共卫生突发事件,此次疫情已在国际多个地区广泛流行,引起了各国政府及人民的广泛关注[3],造成了广大网民不同程度的焦虑情绪。

3.1 人群的焦虑倾向

面对突发的疫情,本研究的调查显示焦虑人数占总人数38.89%,GAD-7评分均值为9.04±4.231,说明焦虑人群的情绪也以轻度焦虑为主,这一点与中国社科院2020年1月27日发布的社会心态调查结果相近[10]。我国网民在新型冠状病毒肺炎疫情早期的焦虑情绪,则与婚姻状况、学历程度、身体状况这四个方面相关。其中,焦虑情绪与学历程度成负相关(β=-0.157,P<0.001),即学历越低,焦虑情绪越严重。在各项调查中,低学历人群的卫生教育水平总体较为低下,在面临疫情时,整体医学基本知识较差,无法进行积极有效应对,这种不安全感更容易造成较严重的焦虑情绪[11]。

焦虑情绪与身体状况成正相关(β=0.066,P=0.19)即身体状况越差,焦虑情绪越严重。身体状况差的老年人,在平时生活中存在心理健康问题的比例较高[12],且此次疫情中,身体状况较差的中老年更是新冠肺炎的易感人群,对患病的担忧和焦虑可能就会更加突出。

婚姻状况中,已婚、离异者焦虑情绪高于未婚者(9.31±4.36 vs 8.74±4.073,P=0.02;10.48±4.629 vs 8.74±4.073,P=0.043)。方丽艳等[13]也同样发现已婚的在职女工的心理健康问题检出率大大高于未婚人士。已婚人士肩负着职业与家庭的双重负担,在面对突发的疫情时,不仅仅要保护自己,也要顾全家庭,来自工作、疫情等多方面的压力易使人陷入对未来生活的不安定感,从而产生焦虑心理。对丧偶人群而言,无论对于老年男性还是老年女性,其孤独感水平都会显著提高[14],在经历了负性事件后,高孤独感更可能会直接引起焦虑情绪[15]。

3.2 疫情信息与焦虑的关系

根据本研究的统计学结果显示,民众的焦虑程度与信息关注频率、信息负面程度、信息不实程度成正相关(β=0.733,0.554,P<0.001;β=0.362,P<0.05),即民众对疫情信息关注频率越高,接收信息的不实程度、负面程度越高,焦虑感越强。网络的存在为信息的快速而广阔的传播提供了可能,尤其是微博微信等自媒体,能做到即时的发布和传递,于是网络媒介使得个体获得信息的机会大大增加。

研究表明,长时间地关注手机,会因刺激到大脑的奖励中心而分泌多巴胺,产生快乐的感觉,但重复性的刺激会使兴奋阈值降低,原本的快乐会转化为“空虚感”,进而造成情感障碍[16]。相应的,当过度关注疫情信息时,过度的刺激会钝化感知,弱化情绪调节能力和处理能力,因此,在面对突如其来的疫情时,他们不能很好地处理压力,从而可能引起诸如焦虑等负面情绪。

此外,受众中心理论指出,受众会积极地寻求“自己”想要的信息[17],而负面信息,作为远古的预警系统,较正面信息或中性的信息带来更大信息量,相应的,会获得人群更多的关注[18]。有研究表明,焦虑个体的注意力会优先偏向于具有威胁性的材料[19]。于是连锁反应形成,关注疫情信息越频繁,倾向于看到的负面信息也就越多,人群可能就会越焦虑,这种焦虑反过来还会进一步地促使人“沉溺”于更多的负面信息。

在中心话语权解构的网络平台中,人人具有话语权。与此同时,能够引发情感共鸣的网络谣言更能吸引人的眼球,在准入门槛低、信息密度高、覆盖广的网络媒介中频繁出现虚假内容也就不足为奇[20]。于是现实中出现和受众感觉到的不实信息,在所有疫情信息中的占比也上升了。这种无法分辨真实性的不安全感便会降低群众对公众社会的信任感,可能会造成弥漫的群体恐慌或焦虑[21]。

3.3 心态和认知

在面对灾难时,焦虑作为一种负面情绪——预警性的保护机制,提醒着人们重视并进行行为响应。缺乏有效的应对机制和良好的心态调节能力,会使自己陷入过度应激,做出非理性的应答。因此,灾后心理危机干预工作值得重视[22]。

在此次疫情中,保持稳定良好的心态是协调自身、积极面对疫情的基石。本研究可以通过适当运动,比如打太极拳[23],转移对疫情的过度关注;拒绝转发不负责任的“谣言”,并减少对负面信息的过度关注;多和家人沟通,建立紧密而温暖的社会支持,从而缓解焦虑情绪,树立对疫情的客观而理性的正确认知,平安度过疫情。

3.4 不足与展望

本次调查中,本课题组找到的各类因素能部分影响焦虑人群的形成,但不能预测完整的焦虑人群模型的形成,在以后的研究中,本课题组将会进一步补充其他可能的相关自变量,并进一步完善研究课题的线索。