融媒体环境下文创产业人才美育实践初探

李鑫

摘 要:融媒体时代的来临带来了美育实践改革的新机遇和新路径。依托融媒体大环境,引导学生以阅读实践为体,生活实践为用开展审美教育,通过手机、互联网、视频制作等媒介的深度融合创作各种文化产品,更好地激发学生对美的感悟力和创新创意能力,以上海理工大学“美谈社”美育实践模式的探讨,试图探寻融媒体环境下文创产业人才审美培养的新途径。

关键词:美育实践 融媒体 文创人才培养

中图分类号:G124;G642 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2020)03(a)-0226-02

Abstract: The coming of the era of media brings new opportunities and new paths to the reform of aesthetic education practice. Relying on the environment of media integration, guiding students to develop aesthetic education with reading practice as the body and life practice as the purpose, creating various cultural products through the deep integration of mobile phone, Internet, video production and other media, so as to better stimulate students' perception of beauty and creative ability, and exploring the specific aesthetic education practice mode of "art talk society" of Shanghai University of technology, trying to explore the media integration Environment is a new way to cultivate industrial talents.

Key Words: Aesthetic practice; Media integration; Cultural and creative personnel training

在人的整體发展历程中,美育不可或缺。大学美育实践不是为了培育大量的艺术家,而是为了完善和丰富青年学子的精神世界,这一点对于文创产业人才培养尤为重要。本文将在融媒体背景下,结合上海理工大学沪江美术馆美育实践平台“美谈社”的实际运作对未来文创产业人才美育实践培养模式做出探讨。

1 传统高校美育现状

党的十八大明确提出将立德树人作为教育的根本任务,并将其提升到教育方针的高度,大学美育正是高校回应和践行“立德树人”的重要教育举措。著名美育家北京大学教授叶朗提出:培养时代所需要的巨人,不能局限于专业知识和技能,要有高远的精神追求,高尚的人格修养,广阔的胸襟和丰富的文学、艺术、哲学、历史学素养[1]。国务院办公厅在《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》中特别指出,美育与艺术教育的最终目的不仅是要教会学生各种艺术技能,还要通过艺术教育真正提高人的艺术修养和审美能力,健全人的审美心理结构,培养人的敏锐的感知力、丰富的想象力和无限的创造力,尤其是要陶冶人的情操,培养完美的人格,实现人的全面发展。此外,还要充分发挥各级各类艺术院团以及美术馆、博物馆、艺术展览馆的作用,真正做到家庭美育、社会美育和学校美育的有机结合,推进美育与艺术教育的协同创新。

结合工作意见,各高校都对美育做出了相应的调整,比如通识课程重新划分了课程分类版块,增加艺术学科等师资配比。经过几年的调整,大部分高校依然在美育工作上有很多不足,各高校开展实施美育的途径更加显得狭窄,形式单一,模式较为陈旧。目前,我国大多数高等学校的美育课程仍然以课堂讲授作为主要的教学方式,对实践环节的教学重视不够,而且课程设置的随意性较大。某些院校的美育内容固化,少量的美育教师常年开设教学内容固定的有限的几门课程。教师不仅不能在教学中很好地发挥自身的专业优势,而且还在简单重复的教学内容中懈怠了工作热情。同样,对于学生而言,固定的课程内容和僵化的教育模式消减了他们的学习热情和学习兴趣,更强化了某些学生对美育课程的错误认识和错误态度。某些大学生片面地认为专业课程以外的课程或活动无助于日后的就业或升学,进而以功利的心理来对待高等学校的美育教学,因而弱化了美育的育人功能[2]。特别是在融媒体大环境下,学生获取美育信息的途径早就多元化,而落后的教学模式更加使美育有成为“鸡肋”的可能。

2 从传统美育到融媒体背景下的美育

纵观国内外美育发展历史,无数先贤大师提出了很多著名论断:18世纪德国启蒙运动时期美学家在《审美教育书简》中指出:“从美的事物中找到美,这就是审美教育的任务。”无论哪一种美的接受过程,都不仅限于课堂理论知识的讲授,而更在于在审美实践中去发现美、认识美,从前传统教学模式下,学生获得美育信息基本通过书本和教师的课堂讲授,而如今,信息环境早已发展到融媒体时代,翻转课堂也早已大行其道,在这样的形势下,“如何找到美”将成为当前美育的核心问题。融媒体媒介载体突破传统媒体的空间与时间桎梏,在时间与空间更为便捷的维度中建构了更为独特更受欢迎的审美空间和场所。与传统媒体相比,更具有触感和逼真性来满足人们的感觉、直觉等方面的需求,在学生学习新鲜事物和知识的同时,更多体验自身提升和发展[3]。

3 融媒体背景下的美育实践探索:以“美谈社”为例

上海理工大学出版印刷与艺术设计学院成立于2007年,是我国出版印刷以及文创产业人才的重要输出平台之一,成立以来逐渐形成了“工、文、艺”三大学科融合发展的文创产业人才培养模式。百年上理文化底蕴深厚,资源丰富,特别是在学校发展的新时期为学校美育专门设立了美术系、音乐系,并开创性的在沪上高校中设立了沪江美术馆,使得学校的美育实践工作水平大幅度提升成为了可能。

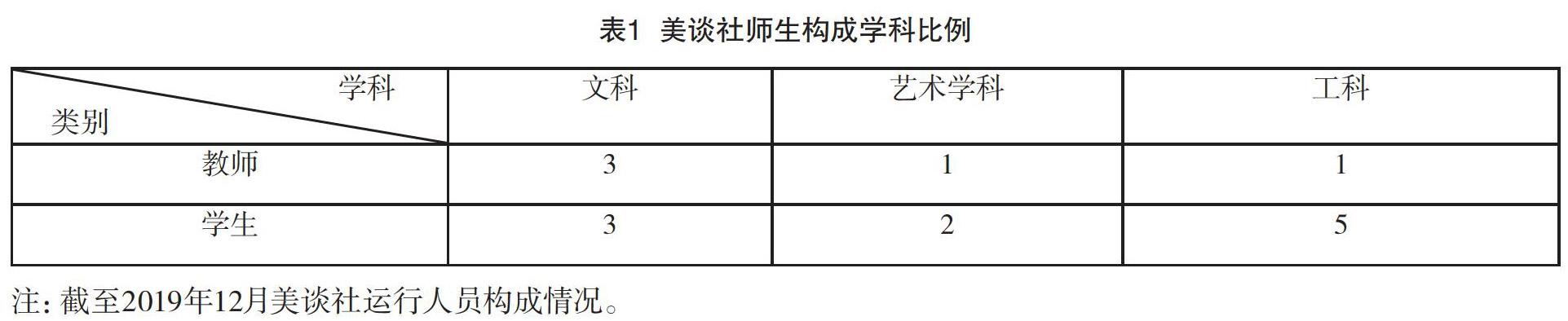

针对文创人才培养,对美育实践提出了更高的要求:“融媒体背景下美的发现与创造”。在这一思路指导下,依托沪江美术馆,学院成立了美育实践平台“美谈社”(见表1),平台由5名专任教师指导,不同专业背景学生独立运行。

平台从运行之初,就確定了“学生为主,教师为辅”的运行策略,拟定了依托沪江美术馆开展策展、讲座、读书会、游学等美育实践活动。至今,平台运行3年,累计开展各项美育活动一百余次,覆盖全校师生近3000人次。

3.1 文创人才培养,有“文”更需有“创”,“文”“创”结合

针对有“文”更需有“创”,“文”“创”结合的审美培养理念,“美谈社”从创立之初,就开设了“美谈讲座”与“美谈读书会”两个重要版块活动,作为学生的“审美充电器”,通过邀请校内外各行业专家来谈美,通过两周一次的读书会精读活动(精读书目包括文史哲大类),通过每学期的游学活动(如重走鲁迅之路,唐诗之路探胜等)使学生的“文”有源源不断的输入;然后在“美谈社”公众号上定期发布学生的读书报告以及讲座随感,作为“创”的前期预备工作。

3.2 审美从“理论”走向“实践”

对于文创人才培养,理论学习是远远不够的,实践的重要性不言而喻。因此,“美谈社”公众号的实际运行(采、编、校对、排版、视频制作等),沪江美术馆主题展览的策划及实施,均由学生独立完成,在实践中发现问题并引导学生重回理论学习。教师从过去在讲台上“讲授美”转变为引导学生通过实践去“发现美”。

3.3 依托审美实践专题项目,培养创新创意能力

在校生直接参与文创项目,对于文创人才的创新创意培养也是不可或缺。“美谈社”创立以来,通过“繁花:我们眼中的上海”、“江南工业文化地图探寻:以杨树浦路沿线为例”、“和大学老师一起读名著”等综合文创项目的实施运作,极大限度的培养了学生创新创意能力,使学生走上社会面对文创实体时得心应手。(“美谈社”成立三年,毕业的三届学生中有数名不同专业背景同学直接进入新媒体、出版社、美术馆等实体就业。)

4 结语

现今迫于就业压力,学生往往把有限的精力更多地注入到专业技能的学习中,这种“重应用,轻人文”的环境也直接导致了智育与美育的隔离[4]。而审美思维与抽象逻辑思维不仅不冲突,还能促进抽象逻辑思维的发展。抽象逻辑思维不仅需要想象,更需要审美思维的渗透[5]。新时期,上海将从经济之都转型升级为文化创意之都,这对我们的文创人才培养提出了更高的要求,融媒体大背景下,以实践为导向的美育将成为未来高校美育发展的一个方向,在“美谈社”前期运行的基础上我们将继续探索美育实践的新途径。

参考文献

[1] 叶朗,以美育培养时代新人[N].人民日报,2018-09-18.

[2] 姜殿坤,李英翯. 我国高等学校美育实施中存在的主要问题及解决对策研究[J].国家教育行政学院学报, 2018(6):62-68.

[3] 张鹏飞.融媒体视域下高校美育创新策略研究[J].现代交际,2019(6):119-120.

[4] 闫兴亚. 对高校美育教育创新的思考[J].教育与职业,2012(3):121-122.

[5] 王育霖,熊陈.高校素质教育审美思维培养的现状、意义及路向[J].大学教育科学,2015(4):104-107.