国际比较视野下的社会企业政策模式选择

——基于“工具—结果”维度的多案例研究

李健 荣幸

20世纪80年代以来,社会企业在全球范围内迅速兴起,在缓解贫困、扩大就业、促进社会融合、环境保护等领域成效显著(李健、王名,2015:9-15;王天夫、郭心怡、袁丛珊,2017:94-106),但其面临的双重目标张力以及组织合法性问题也呼唤政府公共政策的倾斜和支持。为此,许多国家和地区通过颁布法律法规、制定战略规划、财政支持等政策工具激发社会企业活力。进入21世纪,在世界社会企业发展浪潮的影响下,社会企业在我国迅速兴起,各级地方政府也在积极思考如何推动相应政策促进社会企业发展,从而更好地激活社会企业在解决就业、提供社会服务等方面的巨大潜力。与现实需求相呼应,国内理论界早已开始探讨社会企业政策的相关议题,对欧美与亚洲国家和地区的社会企业政策进行了较为深入和广泛的研究(赵萌,2009:135-141;徐君,2012:91-94;金仁仙,2015:122-128;李健,2016:19-25;俞祖成,2017:139-143),为我国制定社会企业政策提供了经验参考。然而,由于不同国家的制度脉络不同,社会企业的形态概念差异较大,在借鉴这些国家经验时容易陷入刻舟求剑的境地。而选择适当的维度对各国经验加以类型化,正是避免僵化移植他国经验,制定针对性社会企业政策的关键所在。

从概念本身来看,社会企业是用商业的手段来实现社会使命的目标,在一定程度上,商业化程度影响着社会企业目标的实现。公共政策作为外部干预手段,通过对社会企业的商业化程度进行促进或抑制来实现不同的政策目标。在此基础上,本文依据政府干预程度、社会企业商业化程度两个维度刻画出四种社会企业政策模式,并进行跨国案例比较。同时,进一步提炼出在不同的政府干预背景下,促进社会企业商业化发展的行动策略,以期为我国制定社会企业政策提供一定参考。

一、文献回顾

(一)社会企业商业化

学界主要从法律形式、组织目标、收入来源、财务可持续性、利润及资产分配等角度阐述社会企业商业化特征。Timmerman 等运用Dees 的“慈善—商业光谱”描述社会企业法律形式的异质性。在“慈善—商业光谱”的一端,是基于纯慈善的哲学,如南非的非营利公司;在光谱的另一端,一些法律实体不限制股东分红,如芬兰的社会企业。在中间地带的法律实体为股东提供有限分红,如比利时的非营利公司(Timmerman et al.,2011:3-14)。社会企业的法律形式也影响了其组织目标及融资能力(Haugh,2006:1-12)。以公司形式运营的社会企业更具逐利倾向,其收入来源主要依赖商业贸易与投资等,而采用非营利组织形式的社会企业,其收入则更依赖政府,盈余多用于开展社会服务以实现其社会目标(Travaglini et al.,2009:4)。因此,肩负双重使命的社会企业核心特征是:既要防止社会目标的使命漂移,又要实现财务的可持续性(Doherty et al.,2014:417)。而维持社会企业可持续发展的首要条件是商业导向(Jenner,2016:51),管理者必须掌握营销、财务管理及人力资源管理等专业技能(Royce,2007:10-19;Powell & Osborne,2015:24-26)。现实情形是,对于大多数社会企业而言,普遍面临入不敷出、融资渠道匮乏等困境(John & Mark,2016:581;韩文琰,2018:73),商业化程度不足成为政府公共政策介入社会企业的重要原因。

(二)社会企业政策

良好的政策环境是社会企业发展的重要前提和基石(Nicholls,2006;Kerlin,2010:162)。Eva 等将欧洲31 个国家社会企业政策总结为:法律法规、财务支持、商业支持、培育发展及EQUAL 框架(Eva & Ingrid,2007:3)。李健将各国社会企业政策实践划分为立法、战略规划、认证支持、税收优惠等10 种(李健,2018:35)。由于历史传统、经济条件以及对社会企业理解的差异性,不同国家和地区对社会企业的干预方式和支持力度也有所不同。一些国家采用立法、认证等方式直接干预社会企业发展。例如,英国通过制定法律法规、政府采购、设立专门社会企业管理部门、财政支持、宣传推广等一系列自上而下政策促进社会企业发展(赵萌,2009:135-141;陆军、李佳巍,2016:86);而另一些国家则选择鼓励社会投资、宣传推广等间接管理方式。(宣传推广是直接还是间接干预需要进行统一界定)例如,美国主张社会企业自下而上的发展方式,通过人才培育、税收优惠等间接方式促进社会企业发展,对社会企业法律制度安排相对灵活和多元(李衍儒、江明修,2011:104;徐君,2012:91-94)。我国香港与台湾地区都倾向于使用强制性较弱的政策工具支持社会企业,但从政府政策工具选择趋势来看,台湾地区政府有选择强制性更高的工具的倾向(罗文恩、黄英,2018a:104)。

(三)社会企业政策与社会企业商业化

如前文所述,社会背景的差异导致各国家和地区社会企业政策取向不同,其政策效果——社会企业商业化程度也会截然不同(Wexler,2009:565-576;Timmerman et al.,2011:3-14)。新加坡政府通过拓宽筹资渠道、加强人力资源储备、建立文化认同以及能力建设等方式,使社会企业得到迅速发展、商业模式逐渐完善、组织形态日益多元(李健,2016:19-23)。我国香港地区采用官民商协作策略,为初创社会企业提供种子资金、公众教育、运营支持与培训、行业引领等服务,保证了香港社会企业良好的生存与可持续发展能力(罗文恩、黄英,2018b:102-110)。但有些政策工具可能对社会企业商业化产生抑制效应。例如,对利润分配的限制可能会降低社会企业创新性和融资能力(Hansmann,1980)。韩国《社会企业育成法》的颁布虽然推动了社会企业迅速发展,但认证制度也使得社会企业依赖于政府资助,财务状况较差,自主性和创新性受到抑制(Park & Wilding,2013:236-247;金仁仙,2016:41;李健、于明洋,2017:168)。

基于前文分析,社会企业的政策模式主要涉及两方面问题:一是政府如何运用公共政策干预社会企业发展,二是这种政策的实际效果如何。前一个问题是关于政府的政策目标导向、政策工具运用以及政府的支持力度;后一个问题探讨政府的干预对社会企业商业化发展产生的是促进效应还是抑制效应,具体包括对社会企业法律身份界定、商业手段的运用与利润分配限制等内容。然而,在不同政策目标的影响下,社会企业商业化朝何方向发展?为什么有的国家采用多种政策工具支持社会企业发展,但其商业化水平依然较低?对这些问题,理论界还没有给予完美解答。鉴于此,本文选用政府干预程度与社会企业商业化水平两个维度,从“工具—结果”视角勾勒社会企业政策模式二维参照系,选用四个国家和地区为案例样本,探析政府对社会企业发展应该采取何种政策以及相应的效果如何等关键问题,旨在提升社会企业政策实践的相宜性认识。

二、社会企业政策模式:基于工具—结果维度的划分

政府在为社会企业营造持续、稳定且良性竞争的经济环境方面发挥重要作用(DTI,2003:13)。以立法、规划、财税、资本、采购及监督等手段为基础的政策工具,是政府在参与社会企业商业化发展上的意志体现。因此,本文从工具—结果维度构建分析框架,提取政府干预程度、社会企业商业化程度两个关键属性,探讨研究不同国家社会企业政策模式选择。

(一)政府干预程度

政策工具的选择反映了政府对社会企业的态度。为此,我们依据各国和地区促进社会企业发展不同的政策工具组合,将政府对社会企业的干预程度划分为高和低两种类型。在李健梳理的10 种社会企业政策工具基础上①立法支持是指政府出台社会企业的相关法律法规;战略规划是政府通过制定社会企业发展规划,明确其发展方向和目标;财政支持是政府对社会企业提供补贴、资助等支持;税收优惠则为社会企业提供赋税减免激励;社会投资是政府吸引社会投资者对社会企业提供资金支持并帮助其拓宽融资渠道;网络支持是政府建立联盟、协会等方式为社会企业链接其他资源;认证支持是政府通过制定认证标准或与第三方机构合作为社会企业授予标签或商标;能力建设是政府通过为社会企业提供培训服务提升其专业能力;宣传推广是政府通过评奖、宣传片、论坛等方式提升社会企业的公众认知,为社会企业发展营造良好氛围;公共采购是政府购买社会企业服务。,按照政策工具的强制性进一步归类为自愿型工具、强制型工具及混合型工具。自愿型工具特点在于政府的干预较少甚至微乎其微,主要通过家庭、社区、志愿组织与市场力量支持社会企业发展,如社会投资、网络支持与宣传推广;强制性工具则依赖于政府的权威及强制力,对社会企业进行控制和引导,包括立法、制定规划、认证支持等措施;混合型工具则介于前两者之间,政府对社会企业进行一定程度的干预,涉及宣传推广、财政支持、公共采购和税收优惠等。如表1所示,本文认为采用立法规制、认证支持与税收优惠的国家干预程度相对较强,提供网络支持和社会投资的国家干预强度则相对较弱。

表1:政府干预强度

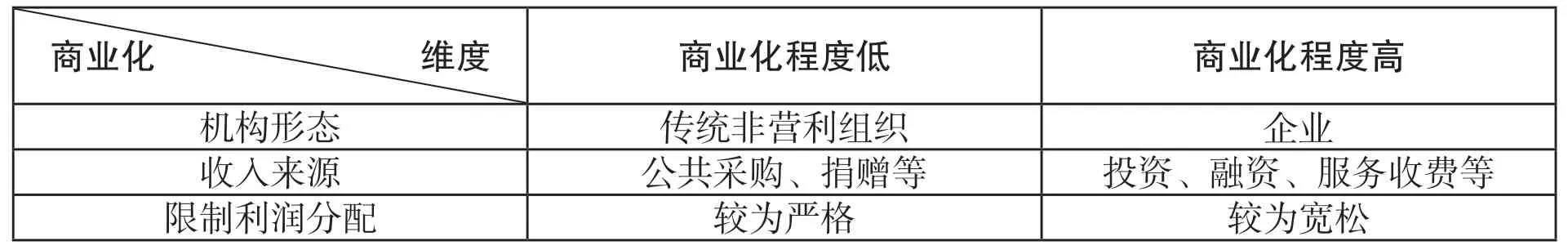

(二)商业化程度

社会企业的商业化程度划分主要依据机构形态、资金来源及利润分配等因素。第一,在机构形态方面,社会企业既可注册为合作社、协会、互助团体、公益基金会等传统非营利组织,又可以有限责任公司、股份公司等企业身份运营。第二,从社会企业的资金结构来看,其收入来源主要包括公共采购、定向捐赠、公众筹款、服务收费、投资、融资等。传统非营利组织形态运营的社会企业主要通过公共采购、捐赠等方式保障收入,其商业化程度较低;以公司形式运营的社会企业则更依赖于社会投资、融资及服务收费等渠道获取资金,其商业化程度相对较高。第三,在利润分配方面,非营利组织通常要求限制利润分配及资产锁定,而营利组织则对上述两方面的限制相对宽松(如表2所示)。

表2:社会企业商业化程度

(三)社会企业政策模式划分

如前文所述,政府在社会企业发展过程中发挥了不同功能,根据“工具—结果”维度把社会企业政策模式划分为四种类型,分别为高政府干预—高商业化的助力模式、高政府干预—低商业化的引导模式、低政府干预—高商业化的适应模式、低政府干预—低商业化的缓行模式(如表3所示)。

表3:社会企业政策模式

1.助力模式:高政府干预—高商业化

在高政府干预—高商业化模式中,政府致力于推广社会经济并试图通过社会企业活化区域经济,同时社会企业被视为解决社会就业、支持脆弱群体以及提供社会服务的重要载体。政府一般通过立法、制定发展规划、提供认证支持等方式明确社会企业的地位及发展方向,同时运用财政支持、能力建设与社会投资等多元方式为社会企业赋能,此外在监管、利润分配等方面营造相对宽松的发展环境。在此背景下,社会企业趋向于采用多样化组织形式,商业模式较为成熟。

2.引导模式:高政府干预—低商业化

在该模式中政府期望通过社会企业推动社会融合经济,为贫困群体及其他脆弱群体提供就业支持。政府为社会企业提供法律保障、认证、税收优惠、网络支持等方面支撑。然而,与高政府干预—高商业化的助力模式不同的是,政府通常发挥了引导者作用,更偏好于支持传统非营利和合作社组织,引导社会企业发挥社会融合作用。同时,为保障社会企业的“社会性”,对其利润分配、员工组成以及资产锁定等方面有着更为严格的规定。因此,社会企业主要以庇护工场、协会以及合作社等传统非营利组织形态运营,收入主要依靠政府和捐赠,其商业化程度较低。

3.适应模式:低政府干预—高商业化

低政府干预—高商业化的社会企业政策模式主要特征是,政府较少运用立法或设定专门机构等方式直接支持社会企业发展,主要通过市场投资、网络支持、动员民间力量或放松监管等间接干预方式推动社会企业的萌芽与发展。与政府高度干预的模式相比,干预程度较低的国家和地区更倾向于利用数量少、单一化、鼓励性的政策工具组合方式,以适应社会企业商业化发展需求。相对宽松的监管环境与良好的投资市场吸引了更多社会企业选择以公司形式运营。

4.缓行模式:低政府干预—低商业化

与低政府干预—高商业化模式类似的是,此类模式的国家或地区政府主要以间接方式参与社会企业发展,政策工具运用也相对单一。不同的是,受政策目标导向、传统非营利部门发展基础、社会投资市场局限等因素的影响,政府促进社会企业商业化发展的进程较为缓慢。

三、案例比较

(一)助力模式—英国

英国高度重视社会企业在激发社会经济活力上的价值,不仅将社会企业纳入国家社会经济发展战略,同时设立公民社会办公室管理社会企业。政府通过综合运用强制型工具、混合型工具及自愿型工具助力社会企业发展。

1.政府干预

在政府干预方面,英国对社会企业的干预程度较高,综合采用了强制型、混合型和自愿型三种工具。

在强制型工具方面,英国通过立法、战略规划支持社会企业发展①目前英国社会企业认证主要依靠民间认证,因此未将该措施纳入政府干预政策工具范围。。2004年英国在《公司(审计、调查和社区企业)法案》中专门为社会企业设立了社区利益公司这一法律身份;《2005年社区利益公司规定》中明确指出,允许社区利益公司发行股票筹集资金并对股东给予一定比例分红。同时,制定了《社会企业:走向成功的战略》《社会企业行动计划:勇攀高峰》《建设更强大的公民社会》等战略规划为社会企业营造良好的生态环境。

在混合型工具方面,政府在税收优惠、财政支持、公共采购以及宣传推广等方面对社会企业予以支持。推行“社区投资税减免”计划以及“社会投资税减免”优惠政策,向社会企业的投资者提供税收减免待遇;设立“构建未来”专项基金,支持社会企业在公共服务领域的发展;颁布《公共服务(社会价值)法案》要求政府购买服务时优先考虑社会企业;通过部长推荐、奖励以及媒体报道等途径提高公众对社会企业的认可度。

在自愿型工具方面,英国政府通过能力建设、网络搭建与社会投资支持助力社会企业发展。在人才培养方面,政府为社会企业量身制定培训计划,发起“社会企业培训支持联合会”,鼓励中介机构提供培训和陪伴服务。此外,积极推进社会企业教育,通过开设社会企业相关课程培养青年社会企业家。在网络搭建方面,英国成立了社会企业国际网络、英国社会企业联盟、西北社会企业等国家和地区层面的支持网络,发挥行业引领作用。在社会投资方面,推出“风险资本基金”“大社会资金”“社会孵化器基金”等项目,向社会企业及相关中介机构提供金融支持、商业指导等服务。

2.社会企业商业化

在英国政府推动下,社会企业得到了蓬勃发展,在发展规模、财务可持续性、多元化组织形态等方面均有不凡表现。2018年英国大约有10 万家社会企业,雇佣了200 万人,为英国经济贡献了600 亿英镑②《隐藏的革命——2018年英国社会企发展》,原文链接:https://www.socialenterprise.org.uk/wpcontent/uploads/2019/05/The_Hidden_Revolution_-_FINAL-1.pdf,最后浏览日期:2020年4月25日。。社会企业的运营领域涵盖教育、卫生、交通、住房、服务等各个方面,在促进包容性经济增长方面发挥了重要作用。调查显示,73%的消费者表示更倾向于购买社会企业的商品和服务③《隐藏的革命——2018年英国社会企发展》,原文链接:https://www.socialenterprise.org.uk/wpcontent/uploads/2019/05/The_Hidden_Revolution_-_FINAL-1.pdf,最后浏览日期:2020年4月25日。。与此同时,社会企业呈现多组织形态混合运作特征,担保有限责任公司(CLG)占比约39%,社区利益公司(CIC)比重为22%,股份有限公司(CLS)比例为16%,工业与储蓄协会(IPS)占比为9%,其他类型社会企业比例为14%,其中74%的社会企业贸易收入占机构收入来源75%以上④《商业的未来——社会企业现状调查2017》,原文链接:https://www.socialenterprise.org.uk/policy-and-research-reports/the-future-of-business-state-of-social-enterprise-survey-2017/,最后浏览日期:2020年4月25日。。

(二)引导模式—菲律宾

与英国相似的是,菲律宾同样通过立法、规划、公共采购、税收优惠、网络支持及能力建设等多元方式促进社会企业发展。然而,两国在战略目标上存在一定差异性,前者更注重社会企业在经济价值创造上的潜力,后者意在引导社会企业实现解决农业、贫困与弱势群体就业的社会价值。

1.政府干预

菲律宾政府也采取了多种政策工具干预社会企业的发展。

在强制型工具方面,菲律宾政府于2012年将《社会企业减贫法案》提交到菲律宾大会,2014年发表了参议院议读本条例草案,该草案对社会企业的免税待遇、设立管理部门、公共采购、贷款、能力建设等方面加以规定。此外,菲律宾在国家战略层面对社会企业的价值与潜力予以肯定。例如,《菲律宾发展规划2016-2022》指出社会企业家精神是拓展经济机会的可行策略,扶持中小微企业(MSME)发展则是社会经济进步的关键要素。

在混合型工具方面,《社会企业减贫法案》草案要求对社会企业的投资者给予税收减免。在公共采购方面,该草案规定将政府采购预算的10%用于购买社会企业产品和服务。《社会价值法案》也要求将社会价值纳入公共采购考核标准。这些举措对吸引社会投资、促进社会企业获得政府资金、传播社会企业价值提供了重要支撑。

在自愿型工具方面,菲律宾颁布了《青年企业家精神法案》,规定通过推动金融与企业家学术标准化项目,提供专门培训和指导服务,建立孵化实验室和创意空间,扩大资助规模和其他支持服务等方式培养社会企业人才。同时,鼓励大学开设社会创业课程推动社会企业与创业教育发展。在网络支持方面,社会创业减贫联盟(PRESENT)通过法律将社会企业纳入包容性增长战略、推进社会企业培训和教育制度化、激发社会创新活力并整合市场力量促进社会企业成长。为解决社会企业融资的“买家市场”问题,政府通过银行面向社会企业提供低于市场利率的优惠信贷业务。

2.社会企业商业化

截至2016年底,菲律宾大约有164473 家社会企业,社会企业以创造就业、消减贫困及社区发展为首要目标,近20%的社会企业深耕于农业领域,教育、就业、小额信贷及经济发展领域比例分别在8%-10%左右①《疯狂生长——菲律宾社会企业发展现状》,原文链接:https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/the_state_of_social_enterprise_in_the_philippines_british_council_singlepage_web.pdf,最后浏览日期:2020年4月25日。。社会企业组织形态主要包括非营利组织、中小微企业以及合作社等。在利润分配方面,股份有限公司利润可分配给股东,非股份制企业、非营利组织和合作社利润不可作为股息进行分配。在资金来源方面,仍以捐赠和基金会资助为主,政府和社会投资尚显不足。40%的社会企业资金来自于公众捐赠,30%的机构依赖基金会资助,依靠政府资助的社会企业比例为20%,有15%的社会企业表示未获得任何资助或投资②《疯狂生长——菲律宾社会企业发展现状》,原文链接:https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/the_state_of_social_enterprise_in_the_philippines_british_council_singlepage_web.pdf,最后浏览日期:2020年4月25日。。纵然菲律宾政府通过直接与间接方式推动社会企业成长,但政府在公共采购、财政支持、促进跨界合作与能力建设等方面投入力度不足,许多支持措施仍有待完善。菲律宾社会企业商业化进程较缓慢,面临资金不足,商业模式不完善,网络资源不足,融资渠道有限以及专业技能匮乏等诸多挑战。

(三)适应模式—中国香港

香港特区政府在当地社会企业成长过程中扮演了重要角色。为应对亚洲金融风暴对经济及就业带来的冲击,特区政府调度民政事务局、社会福利署、发展局、食物及卫生局等多个公共部门支持社会企业,并设立扶贫委员会、社会企业支持小组及社会企业咨询委员会等专职机构推动社会企业发展。政府部门主要通过混合型和自愿型政策工具等间接支持方式打造“社企生态圈”,为社会企业提供良好的发展环境。

1.政府干预

香港特区政府对社会企业的干预程度较低,具体包括了混合型工具和自愿型工具。

在混合型工具方面,香港特区政府设立了“创业展才能”计划,“伙伴倡自强—社区协作”计划与“社会创新及企业发展资金”,为社会企业提供启动资金、促进跨界合作与知识共享等资金支持①《香港社会企业:透视香港社企实况研究报告》,原文链接:https://www.docin.com/p-1780216410.html,最后浏览日期:2020年4月25日。。香港社会企业也享受一定税收优惠(罗文恩、黄英,2018b:100)。在宣传推广方面,特区政府通过建设社会企业网站,制作宣传片、海报和纪念品,录制电视和电台节目,举办展销会,奖励以及社会企业民间高峰论坛等多元途径进行公众启迪。通过一系列宣传活动,公众对社会企业的知悉率从2009年的59%提升至2013年的79%②《香港社会企业:透视香港社企实况研究报告》,原文链接:https://www.docin.com/p-1780216410.html,最后浏览日期:2020年4月25日。。

在自愿型工具方面,为提升社会企业能力,首先,成立了“市场顾问办事处—创业轩有限公司”,为社会企业提供培训、结对帮扶、商业与贸易服务等。其次,为社会企业提供培训课程,并向社会企业培训中介机构提供资助。再次,资助香港中文大学创业中心举办“香港社会企业挑战赛”,培养青年社会企业领袖。最后,启动“青年共享空间计划”,为创业初期的年轻企业家提供工作空间和工作室、租金优惠等支持性服务。在搭建社会企业发展平台上,特区政府媒合政府、民间和商界形成伙伴关系。其中以“社会企业伙伴计划”与“社企挚友嘉许计划”较为典型。前者致力于建立商界与社会企业间的伙伴关系,鼓励商业界导师为社会企业学员进行业务与管理指导,同时促进两者间的渠道互通与信息共享等合作;后者则对向社会企业提供支持的机构和人士予以嘉奖。

2.社会企业商业化

特区政府的鼓励性政策奠定了社会企业快速发展的基础。香港社会企业从弱势群体支持向促进社会共融、公平贸易、历史文化保护、环保及可持续发展等多领域拓展,成为满足社会需求、解决社会问题的生力军。从2007年222 家到2016年年底的610 家,数量上增长了175%(罗文恩、黄英,2018b:101)。在组织形式方面,60%的社会企业是慈善团体下属部门或项目,另有37%的社会企业以公司形式注册,其中69%的社会企业处于平稳经营或扩大规模阶段。③《香港社会企业:透视香港社企实况研究报告》,原文链接:https://www.docin.com/p-1780216410.html,最后浏览日期:2020年4月25日。在收入来源方面,86%的收入来自于产品和服务销售,政府或机构资助、捐赠及其他收入占比仅为14%①《社企力——香港社企概况》,原文链接:http://www.hkcss.org.hk/uploadfileMgnt/0_2016523172528.pdf,最后浏览日期:2020年4月25日;《香港社会企业:透视香港社企实况研究报告》,原文链接:https://www.docin.com/p-1780216410.html,最后浏览日期:2020年4月25日。。

(四)缓行模式—葡萄牙

进入21世纪,葡萄牙面临着经济下滑、失业率增加及贫困等挑战。为此,葡萄牙颁布了《社会经济法》,期望通过社会经济组织促进社会融合、改善不平等以及缓解失业。葡萄牙并未对社会企业予以明确的法律界定,社会企业以合作社、社会融合合作社②1997年葡萄牙颁布了《社会融合合作社特别法》(Special Legislation on Social Solidarity Cooperative),设立社会融合合作社这一法律形式。法案规定社会融合合作社目标是满足社会需求,支持并融合脆弱群体及其他目标群体。、协会、仁慈堂、基金会等社会经济组织形式运营。

1.政府干预

葡萄牙政府主要采用财政支持、宣传推广、能力建设及社会投资等间接方式支持社会企业。

在混合型工具方面,葡萄牙政府设立“社会融合部门重建基金”,用于支持社会经济组织为脆弱群体提供服务。同时,对帮助脆弱群体实现工作整合的工作整合型合作社予以补贴,这些补贴平均占工作整合型合作社62%的全部资源③亿方公益基金会,网站链接:http://www.yifangfoundation.org/SE-Policy/SEP-19.portugal.html,最后访问时间:2020年5月3日。。葡萄牙还为残障人士庇护工场提供补贴或无息贷款,用于设备维修与保养、发放实习费用及部分工人工资。此外,欧洲工商管理学院设立“社会企业家奖”,用于表彰杰出的社会企业家。

在自愿型工具方面,葡萄牙推出“社会经济培训”等职业培训项目,同时与里斯本大学等高校合作,通过开设课程与设置学位等方式推动青年社会创业教育;在社会投资方面,2009年葡萄牙成立了面向社会企业的社会证券交易所,吸引投资者为社会企业提供投资;此外,通过“社会投资”“担保信贷基金”等项目为社会经济组织提供资助和担保支持。

2.社会企业商业化

2010年葡萄牙约有2260 个合作社,537 个基金会,381 个慈善机构,119 个互助社会,52086 家协会及其他社会经济组织(Ávila & Amorim,2014:4)。在政府的推动下,社会经济组织在解决就业、促进社会融合等方面发挥了一定作用,为葡萄牙创造了5.5%的有偿就业(Ávila & Amorim,2014:7)。如前文所述,政府资助、捐赠是社会企业主要资金来源,其次为产品或服务收入。葡萄牙对社会企业利润分配与资产锁定做出严格规定,《社会融合合作社特别法》要求社会企业不允许利润分红,所有收入应用于自身社会目标的实现,在清算时须将剩余资产转交给另一家社会融合合作社(Cafaggi & Iamiceli,2009:11)。于此同时,《社会经济法》强调社会经济组织的社会属性,对有经济目标倾向的组织加以排除,即使这些组织强调了其社会目标并且对利润分配及资产锁定加以限制。此外,政府的优惠政策广泛适用于社会经济组织,但并未对其中的社会企业予以特别关注和支持。由此观之,葡萄牙社会企业仍以传统非营利组织为主导,其商业化程度较低。

(五)小结

综上所述,本节从政府干预程度、社会企业商业化两个维度,勾勒出4 个典型国家或地区的社会企业政策模式(如表4和表5所示)。(1)英国意在通过社会企业激活社会经济,政府综合运用直接与间接政策工具助力社会企业商业化发展。目前,英国社会企业商业化程度较高,在经济目标导向下,以多元化的组织形态运营,主要通过贸易获取组织收入并给予股东一定利润分红。(2)菲律宾政府强调社会企业的社会属性。虽然政府在立法与规划方面明确社会企业的重要地位,但在财政支持以及搭建良好投资市场方面投入有限。因此,社会企业仍以捐赠和基金会资助为主,商业化程度较低。(3)香港特区政府采用鼓励性、非监管性政策工具营造良好环境,以适应社会企业商业化发展需求。香港社会企业组织形式较为多元,有四成社会企业注册为公司并允许分红,总体上社会企业获利能力及可持续发展能力较强,商业化程度较高。(4)葡萄牙强调社会经济组织应对社会融合与就业问题,但其支持政策相对单一且扶持力度有限,并且未出台针对社会企业的优惠政策。因此,社会企业发展相对缓慢,主要以非营利组织身份运营,依靠政府补贴维持运营,利润分配严格受限。

表4:典型国家(地区)政府干预程度

表5:典型国家(地区)社会企业商业化程度

四、结论

通过对四个案例的比较分析,本文依据“工具—结果”维度描画出社会企业政策选择的不同模式,分别为高政府干预—高商业化的助力模式、高政府干预—低商业化的引导模式、低政府干预—高商业化的适应模式以及低政府干预—低商业化的缓行模式。政府需综合考量政策目标、政策工具特性以及社会企业发展情况等属性选择适合的干预策略,从而推动社会企业商业化进程。

社会企业的商业化发展不仅受到政府政策工具应用的影响,还取决于政府投入和支持力度。在政府高度干预的情境下,政府的立法方向直接影响了社会企业的商业化方向,立法的针对性是社会企业获得各界关注及支持的重要前提。颁布针对社会企业的法案,整合公共部门、市场力量及社会公众资源助力社会企业,推动跨界合作将加快社会企业商业化进程。相反,在政府低度干预的背景下,拓宽融资渠道,加强网络支持将直接影响社会企业商业化成长。一方面,政府可引导金融资本向社会企业提供优惠贷款、股权投资、社会影响力债券等融资方式;另一方面促进商业公司、支持型和中介型民间机构搭建社会企业支持网络,为其提供商业咨询、信息共享、资源转介、人才培养等支持。

另外,我们必须强调,政府的战略定位亦是社会企业商业化发展的前提。将社会企业战略目标定位在激活经济和社会创新的政府,在防止使命漂移的前提下,适当放开利润分配限制有益于释放社会企业商业活力,亦有助于吸引社会资本注入社会企业。然而,强调社会企业的社会属性,引导社会企业缓解失业、改善贫困以及促进社区融合等方面的国家和地区,社会企业以社会目标为主,通常以传统非营利组织形态提供服务,商业化进程较为缓慢。在此种情境下,政府加强社会企业能力建设,提高政府财政扶持力度,推进社会投资激励政策尤为必要。

需要注意的是,在语言障碍及获取途径有限的条件下,本文研究资料难免存在滞后性,亦存在遗漏重要信息的风险。尽管如此,本文探索了政府干预程度与社会企业商业化发展的内在联系,并提出了4 种社会企业政策模式,特别区分了不同干预程度下政府促进社会企业商业化发展的行动策略,而研究的理论贡献正在于此。我国对第三部门管理基本遵循“放、管、服”的理路,近年加强管理的趋势愈发明显,社会企业亦可能处于政府干预程度较高的背景下,因此,政府应依据战略目标及国内现实情境,借鉴英国的助力模式促进社会企业商业化发展。

目前我国成都、北京等少数城市推出了社会企业认证办法,为保证社会企业社会目标的实现,有的地区对其利润分配规定严格,但此举可能限制社会企业的融资能力。而另一些地区则未对此予以明确描述,这可能引发社会企业使命漂移的问题。值得注意的是,我国公共部门对社会企业财政支持、公共采购以及能力建设等方面支持不足,为此可考虑审慎采用如下策略:第一,通过公益创投、社会影响力投资、金融机构优惠贷款等方式拓宽社会企业资金来源渠道。第二,培育和鼓励社会企业孵化器、行业联盟等支持型机构发展,搭建商业企业与社会企业交流合作平台,通过跨界合作为社会企业提供资源共享、能力建设等服务。第三,加强社会企业宣传推广,通过设置奖项、媒体报道等方式传播社会企业价值与社会企业家精神,提升公众对社会企业的认知。第四,在社会企业认证办法中,规定清算时将剩余资产转移给另一家使命相近的社会企业,在利润分配上允许社会企业在满足机构发展的基础上对剩余股权进行分红,以此兼顾社会企业社会目标及融资能力。