抗感冒药物的不良反应临床表现及预防对策分析

李训光

(辽宁省健康产业集团铁煤总医院药学部,铁岭 112799)

感冒又称为上呼吸道感染,其常见的临床症状表现为鼻塞、喷嚏、流涕、发热、咳嗽、头痛等,并且多呈自限性[1]。通过相关的临床症状研究[2],该疾病多发生于冬、春季节,同时70%~80%的患者多由病毒感染所致,主要病毒类型包括鼻病毒、冠状病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、埃可病毒、柯萨奇病毒等。虽然该疾病不会发生大规模的传播,但仍将对患者的机体健康与正常生活造成一定的不良影响,因此良好的治疗是缓解临床症状的关键。目前临床中多使用抗感冒药进行治疗,能够获得良好的效果。但通过对临床药物观察可知[3],诸多抗感冒药为处方药,同时由于部分医师缺少相关的药物知识,从而导致在开具药物处方时将会出现一定的错误;并且由于诸多患者缺少药物知识,较易出现盲目用药的不良情况,进而在较大程度上出现药物不良反应,从而承受额外的病痛。为有效消除上述不良情况,则需要加强对患者不良反应的观察,并提升医师的药物知识掌握程度,从而确保患者用药的安全性[4]。本文将探讨抗感冒药物的不良反应临床表现及预防 对策。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将2018 年3 月—2019 年8 月我院门收治的260 例感冒患者作为研究对象,男153 例,女107 例,年龄为6~67 岁,平均年龄为(36.5±4.9)岁。其中儿童患者共49 例,青少年患者共96 例,中年患者共65 例,老年患者共50 例。

1.2 纳入标准

①均符合感冒的临床诊断标准;②均获得家属的完全知情同意。

1.3 排除标准

①无法积极配合完成试验过程;②存在沟通障碍与精神疾病。

1.4 方法

对患者的基本临床资料与药物处方资料进行收集,之后采用科学的方式整理并归档患者的治疗方式,以便于能够有效地明确患者的不良反应发生情况,并且对药物配伍不合理、不对症、用法错误、药物成分重复的处方进行统计分析,依据分析结果及时对药物处方进行更改,并对患者的不良反应进行对症处理,从而提升患者的用药安全性。

1.5 观察指标

①错误处方原因情况;②患者的不良反应发生情况;③抗感冒药物使用种类情况。

2 结果

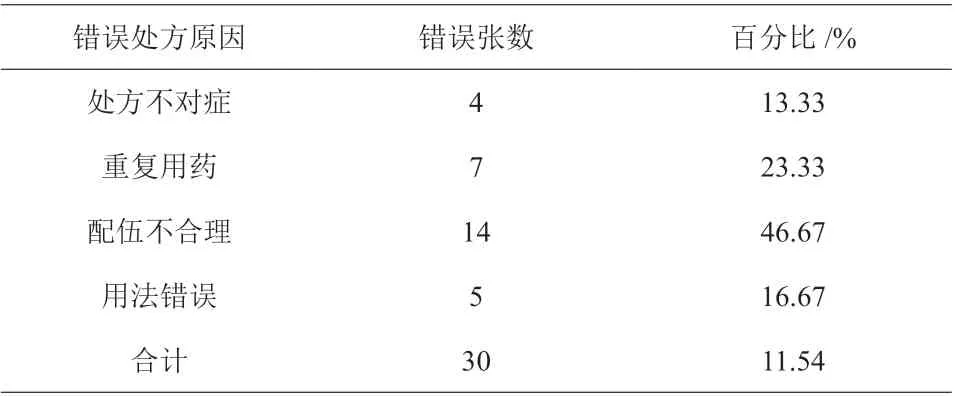

2.1 错误处方原因情况

经统计分析显示,在260 例处方中共30 张错误处方,错误处方原因包括处方不对症、重复用药、配伍不合理、用法错误等,具体见表1。

表1 错误处方原因情况

2.2 患者的不良反应发生情况

经统计分析显示,260 例患者中共25 例患者出现不良反应,不良反应发生率为9.62%,症状主要包括过敏反应、消化道反应、心血管反应、神经系统反应、血液系统反应、泌尿系统反应等,具体见表2。

表2 患者的不良反应发生情况

2.3 抗感冒药物使用种类情况

通过整理与归档后可知,患者的用药种类主要包括5 类,分别为解热镇痛药物、抗组胺药物、止咳类药物、血管收缩药物、抗病毒药物等,上述药物的主要成分包括对乙酰氨基酚、盐酸伪麻黄碱、马来酸氯苯那敏、咖啡因、人工牛黄、布洛芬等。

3 讨论

随着季节的不断交替,感冒成为多发症状,虽然此种症状不会发生大面积的传播,但仍将对患者的健康产生一定的不良影响,因此只有及时良好的治疗才能够消除不良症状,恢复健康状态。在日常生活中,抗感冒药物是患者常使用的药物,并且患者多自行到药店购买。药店销售人员虽然具有较好的药学知识,能够为患者提供有针对性的治疗药物,使其获得良好的效果,但对于诸多患者而言,因其缺少药物知识,加之受到以往固有错误经验的支配,使其在用药前未能够严格熟知说明书,从而无法按照标准剂量进行服用,甚至在服药过程中擅自对剂量进行增减[5];除此之外,还有部分患者在未痊愈之前便停止用药,进而无法使患者获得良好的治疗效果[6]。因此为有效消除上述不良,提升患者的治疗效果,临床医务人员需要加强对患者用药过程的关注,并指导患者正确合理地用药,从而能够加强对患者的用药保护,使其获得良好的治疗效果。

通过相关的调查发现,目前诸多的抗感冒药物仅能够进行对症治疗,主要作用包括解热镇痛、抗组胺、收缩血管、止咳、抗病毒等。然而通过对患者的用药过程进行观察可知,不同的治疗药物将会导致患者产生不同的不良反应症状,包括以下方面:①解热镇痛药物。临床中将对乙酰氨基酚与布洛芬作为典型的解热镇痛类药物,虽然能够达到解热镇痛的效果,但若长时间服用将损伤患者的胃黏膜,并对其血小板功能产生不良影响;除此之外,还能够在较大程度上导致患者产生哮喘等过敏反应,因此需要加强对该药物的使用控制。同时其主要的作用原理在于对神经系统前列腺素的合成进行抑制,并对痛觉神经末梢的活性进行抑制,从而能够发挥良好的效果。但上述两类药物将会导致患者产生恶心、呕吐、血尿、肝肾功能障碍、粒细胞减少、皮肤过敏、血小板减少性紫癜等不良反应,因此需要加强控制[7]。②抗组胺药物。在服用该类药物的过程中,患者多将产生中枢系统反应、消化道反应等不良反应,同时部分患者还将发生溶血性贫血的症状,因此需要加强对该种药物的使用控制。③止咳类药物。多选用黏液溶解剂(如羧甲司坦、乙酰半胱氨酸泡腾片等)、中成药或中药(如苏黄止咳胶囊、百蕊颗粒等)、复方甲氧那明胶囊等复方制剂止咳,少部分患者在服用该药物的过程中将会发生头晕、头痛与睡眠质量降低等不良反应,甚至还有患者将会出现呼吸抑制、皮疹。④血管收缩药物。由于该类药物会使患者的血管收缩,因而较易发生血压升高、头痛、脑出血等不良反应;若服用过量,还将导致患者出现心率加快、血糖升高等不良反应[8]。⑤抗病毒药物。临床中多以抗甲型流感的磷酸奥司他韦及中药(如蒲地蓝口服液、蓝芩口服液、四季抗病毒口服液、金银花口服液、满山白颗粒等)为主,但该药物将会影响患者的中枢系统健康;同时若长时间服用,还将导致患者出现蓄积性中毒的不良反应。

为有效降低甚至避免不良反应的产生,则需要采取如下措施进行预防:①患者入院后对其进行全面检查,之后依据患者的实际病情选择有针对性的药物。例如若患者仅出现发热现象,则可使用新康泰克;若出现发热伴轻微头痛症状,则需要使用解热镇痛药物;若存在鼻塞与流涕症状,则可使用促进鼻黏膜收缩的药物与抗组胺药物;若是由病毒感染所致的感冒,则可选择抗病毒药物。②加强对患者用药的观察,避免同时使用2 种以上的药物;若有必要同时使用多种药物,则需要对药物成分进行明确掌握,以此降低不良反应的发生率。同时还需要了解药物之间的配伍禁忌,以确保药效能够获得良好的发挥。③确保药物使用以后的适合剂量与时间。就普遍情况而言,抗感冒药物连续服用时间不可超过1周,若服用1 周以上未获得康复,则需要及时到医院进行就诊。依据本研究的结果显示,患者的错误处方原因包括处方不对症、重复用药、配伍不合理、用法错误等,不良反应的症状主要包括过敏反应、消化道反应、心血管反应、神经系统反应、血液系统反应、泌尿系统反应等。上述结果说明目前临床中关于抗感冒药物的使用仍然存在较多的不规范现象,并且临床中常用的药物包括解热镇痛药物、抗组胺药物、止咳类药物、血管收缩药物、抗病毒药物等,说明临床医务人员需要加强对上述药物的控制,以便于能加强患者的用药安全性。

综上所述,本研究认为抗感冒药物虽然能够获得较好的治疗效果,但仍将会导致患者出现较多的不良反应,因此在抗感冒过程中需要加强对患者不良反应的关注,从而提出具有针对性的解决方案;同时医务人员还需要继续加强自身的药物知识,以便于进一步确保患者的用药安全性,使其获得更进一步的治疗效果。