边缘话语分析视角下的新加坡华人身份建构与华语变迁

赵 奕

(中山大学 南方学院)

一、引言

贝尔·胡克斯(2001)指出:“边缘意即虽是整体的一部分,但却处于主体之外。”对群体而言,主体相对应的是中心人群,边缘化的人群处于中心人群之外,两者之间有明显的分界。边缘群体在整个群体中的地位不高,被中心人群忽略、排挤。这也符合凯特·米利特(1999)提出的少数人定义:“所谓少数人集团,就是由于心理或文化的特征而被从社会其他人当中分离出来,并痛感其在该社会受到了有差别的不平等待遇的一群人。”这里的少数不是我们通常意义上数量的衡量,而是从心理、文化层面出发。即使在数量上占有大多数或绝大多数,在政治权利、经济地位、文化价值方面仍无法得到所在社会认同的群体不胜枚举,他们通常以客居者的心态认为在群体中受到了不公平的对待。从边缘和少数人这两个定义中我们隐约看到了美国黑人的影子。黑人最初作为奴隶被贩卖到美洲,一直以来都因为天生的肤色而处于美国社会的边缘,也是美国社会的一大问题。他们的口音也受到了歧视,甚至被认为语言能力有缺陷。在美国的华人群体也是一样的境遇,无法融入主流群体。这是语言文化的鸿沟,也是移民群体的普遍境遇。新加坡是一个由移民构成的国家,华人移民占大多数,但是仍旧在第一代移民时期处于社会边缘。

丁建新(2015)首次将边缘话语这一概念引入国内,作为话语批评理论的一部分,从普遍性的社会问题入手,采取的是受苦难者的立场。17 世纪启蒙运动在对理性的探求中滋生了现代社会的二元对立,也促使了他者的产生,让处于边缘的群体有了归宿。在后现代主义的关注下,群体、语言、文化、社会的夹缝被给予人文关怀,我们试图消除中心与边缘、主流与非主流的二元对立,话语与文化开始以动态转化的形式呈现,带来了理解和包容,构成了复调的、多元的社会。事实上,每个社会都有属于自己的中心与边缘。这里的中心不再是一个地理位置,而是“一个社会核心的象征、价值与信仰”,是社会集体认同感的焦点,负载着“神圣的性质”(丁建新、沈文静,2013)。Firth(1957)指出,我们之所以言说是为了生存(we speak to live)。Halliday(1994)将语言与社会的关系归为语言的人际功能(interpersonal function)。语言作为与服饰相同的社会符号是群体的体征。个体的主观现实是通过与他者的交往才得以创造与维持的。对于边缘群体是如何创造边缘话语这一问题,丁建新(2010)认为,边缘话语寄生于主流话语之中,添加隐喻性而形成,并且指出与社会、文化及身份认同之间的关系。本文主要探究三个方面的内容:新加坡华人移民与身份建构、边缘话语的寄生性与新加坡华语移借词以及新加坡在全球华语中的动态位置。

二、华人移民与身份建构

研究新加坡华人群体首先要理清新加坡华人群体的分类,需要参考多方面的因素,如移民时间的先后、从事的职业类型、祖籍语言能力的退化程度、在居留地的文化融合情况等。目前新加坡社会公认的华人类型分别是土生华人(peranakan)、新客与新新移民(吴英成,2004)。土生华人指郑和下西洋时期福建省和广东省的商人跟随舰队移居马来半岛,他们在当地与马来妇女或女奴通婚,生下儿女,儿子称为峇峇(BaBa),女儿称为娘惹。在家庭中他们多使用福建和广东地区的几种南方方言,或是混合了马来语的峇峇话。明中叶之后政府实行海禁,清政府对遗留海外的华人实行严重的处罚,迫使这些华人在新加坡落地生根。这一批土生华人后代经历了英国的殖民统治,努力学习英文,为英国政府服务,以便享受更多的社会权利和更高的社会地位。经过殖民时期的土生华人后代语言的转变已经完成,从方言或峇峇话转变成了英国教育体系下的英语。

新客群体在近代中国成为列强殖民地之后,由于一系列的不平等条约,被迫到新加坡做劳工。这一群体的文化水平较土生华人群体要低得多,大多来自福建和广东两省,主要以南方方言为主。他们并没有被当地的主流群体同化,一直心系祖国,成为支持革命的重要力量。通过建立同乡会馆、组织,办立华文私塾和学校来积极主动地传承传统文化,而这一系列做法受到了当地群体的排挤。如果说被同化的土生华人后代是主流群体的一部分,新客群体则是边缘群体的代表。他们的内心是挣扎的,一方面要为子女的未来考虑,语言是子女可以融入主流社会的敲门砖,另一方面希望子女能够保持“中国化”。

新新移民始于20 世纪八九十年代的全球化移民浪潮,彼时华文报章出现了大量新新移民的投稿,往往凸显他们出自正统中华文化的优越感。他们批评新加坡华人的西化作风,也鄙视不纯正且被污染的新加坡本土华语。对想象中的祖国产生认同往往是新新移民在居留地被边缘化的一种征兆,他们希望借此得到快乐、尊严以及替代性的归属感。这一部分群体虽然在学历上皆胜于前两类,但在边缘化的程度上来看是居首位的。

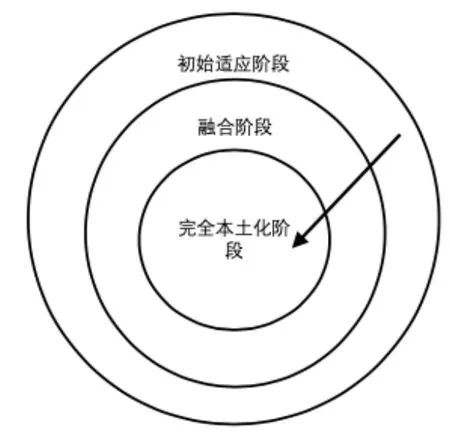

在这三个有代表性的时间节点之外,移民群体都需要经历的一个从边缘到中心的过程,或快或慢,移民个体前赴后继,移民群体不断壮大,但是他们的发展动向大体一致,即从最初的适应阶段到中间的融合阶段,再到最终完全本土化的阶段。正如移民群体融合阶段所示(见图1),箭头代表移民群体的发展动向,具有明确的方向性。不难看出完全本土化阶段的移民群体已经融入了移居国的主流群体,中间的融合阶段便是处于主流与边缘之间,而最初的适应阶段是最外围的边缘,如移民群体身份建构所示(见图2),箭头代表移民群体的发展动向由边缘向主流靠近。

图1 移民群体融合阶段

图2 移民群体身份建构

如今的边缘话语分析理论不仅局限于黑人、混血、犹太人等移民群体,还涉及囚犯、黑帮、同性恋者、大学生等群体。而这些群体之所以称为边缘,有一个共同的特征,即身份的转变。这些身份并非一成不变,为了研究此时的话语需要追根溯源到彼时的身份,这一点在移民群体中尤为突出。在研究移民群体时需要关注移居国的社会、文化、话语动态情况,没有加入族裔国的研究,似乎整个模型只完成了一半。将已成型的模型进行镜面调整,将主流与边缘调转,就能够得到两国间移民群体身份演变模型(见图3),箭头表示移民群体从族裔国到移居国身份认同的转变。重叠部分就是所谓的移民群体,他们从族裔国的中心逐渐移向移居国的中心。当然不排除特殊的情况,移民群体本身在族裔国就不是主流群体,而只能够算是主流与边缘之间的群体,这是更复杂的情况,暂不讨论。

图3 两国间移民群体身份演变模型

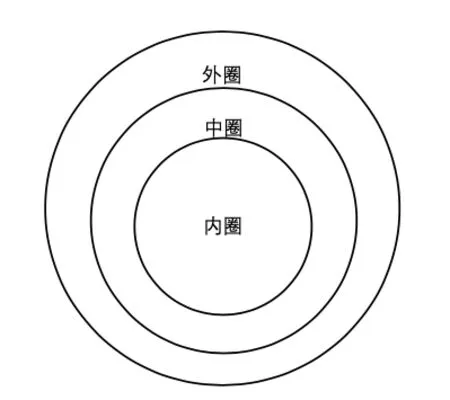

族裔国与移居国就像两个相交的圆,移民群体由于各种原因从族裔国转移到移居国,主动或被动地被族裔国边缘化,被移居国主流化。在此过程中语言是强有力的武器,移民群体运用语言寻求在移居国的身份认同。新加坡土生华人群体已经完成了这一转变,在新加坡的内圈,融入了新加坡主流社会,成为新加坡主流群体的一部分。而新客移民还在新加坡的中圈,在不被主流社会和主流群体的土生华人认可的同时带上了浓重的新加坡烙印,同时也会受到重合区域的新新移民的抨击。新新移民处于新加坡和中国的重合区域,不难看出这一部分移民是身份动荡的最大群体,最有可能因为无法融入移居国而回到族裔国,也有可能努力融入移居国,往内圈发展,寻求身份认同,完成身份转变。

三、寄生性与移借词

从生物学中引入的寄生(parasitic)概念是两种生物之间历史上形成的空间或食物上的一种依附关系。两种生物生活在一起,一种受益,另外一种受害,后者为前者提供栖居场所与食物。边缘话语由主流话语而来,是边缘话语寄生性的体现,在新加坡华语的研究中移借词是研究的热点,同时也是新加坡华语作为边缘话语寄生性的体现。据统计新加坡华人家庭使用过的语言多达14 种,包括英语、华语、马来语和11 种华族方言(黄明,2012),其中说闽南话的华族人口占比42%,说潮州话的华族人口占比22%,说广东话的华族人口占比15%,说海南话和客家话的华族人口占比均为7%(Lau,1992)。得益于新加坡的多语环境,移借词的来源有方言、英语、马来语。许多学者在研究移借词或新加坡词汇的特点时,以语言去区分和划归类别,由边缘话语的寄生性作为切入点,探究产生移借的原因。我们采用以音移借和以意移借的分类方式。

从祖籍方言中移借的如闽南话中的[sio][tsui]读音近似“烧水”,新加坡华语将音移借过来,形成了“热水”这个词;[pa][ui]读音近似“霸位”,是占位的意思。从马来语中移借的如durian 这个词,先移借到闽南语方言为[liu][lian],之后又移借到新加坡华语为“榴莲”;比较有新加坡特色的pasar 移借到闽南语方言是[pa][sat],新加坡华语移借为“巴刹”(菜市场)。从英语中移借的词与香港、台湾地区的一些外来词相似,如lorry 移借到闽南语中为[lo][li],再移借到新加坡华语为“罗厘”;percent 移借到闽南语中为[pa][sian],再移借到新加坡华语为“巴仙”。由于新加坡语言环境的复杂性,移借的过程也不是只有一次,英语和马来语移借词都是先移借到方言,再移借到本土华语中。

以意移借主要指本土华语中特有的词汇,即其他地区没有或很少使用的词汇,这是区分地域的重要依据之一,也是在全球华人划分群体的重要依据之一。汤志祥(2005)对以意移借作了深入的分析,并指明边缘话语与主流话语之间的关系。所谓华语区域特有词语实际上是指存在于华语的母体(以中国大陆为代表的主体性语言)与它的子体(流行于中国港澳台地区及新加坡等分体性语言)聚合而成的整个语言集团里那部分带有明显地区特征的差异性词语。新加坡的社会现实和文化催生出了具有新加坡特色的词汇,如“消费税(Goods and Services Tax,GST)”、“组屋(Housing Development Board flats,HDB flats)”、“乐龄人士(senior citizen)”。如果不知道新加坡居者有其屋的房屋政策,就不会知道组屋类似于国内的经济适用房;如果不了解新加坡的纳税政策,就不会知道为何要在每次消费的时候都要缴纳7%的消费税;如果不了解新加坡的养老政策,就不会知道新加坡的老年人都被称为乐龄人士。

边缘话语的寄生性一般是主动发生的,边缘群体由于生存或其他需要从主流文化中选择话语加入隐喻元素成为边缘话语,确保社会的隐秘性。而新加坡的华人群体并不注重隐秘性这一点,更多的是为了生活的便利,从以方言为代表的主流语言中汲取营养丰富新加坡华语这一边缘语言,在移借词产生的初期阶段是尤其明显的。而从以音移借到以意移借显示了新加坡华人群体对新加坡社会的认同以及新加坡身份的意识形态变化。

四、新加坡与动态中心圈

从新加坡华人群体看全球华人群体,移民群体从族裔国到移居国寻求社会、文化认同。从新加坡华语词汇变迁来看全球华语,源头是我们的标准语,之后便有了移民群体创造的本土华语。但各区域的华语变体也有所不同,如香港的“两文三语”、澳门的“三文四语”和台湾的注音字母繁体字,每个地方由于历史的原因都显示出了各自的特色。新加坡作为一个华族居多的国家,人们在寻求身份认同的时候与早期华人移民群体建立身份、语言、社会、文化上的关系,华族移民的边缘文化与新加坡地区的主流文化相似度远高于其他国家和地区。执政团体大多是土生华人的后代,在边缘融入主流的过程中排斥性相对减弱。在边缘与主流的抗争中,反抗的声音也少了许多,这是新加坡作为中国移民心仪目标地的重要原因。

立足于全球汉语热和汉语全球化的大形势下,郭良夫(1985)、张德鑫(1992)、郭熙(2004)对“华语”这一名称的由来以及是否适用作了详细的研究,陆俭明(2017)探讨了关于华语标准的问题。立足中国本土,立足标准语,我们确实可以得到更宏观的结论。吴英成(2003)首先将国际英语学界的一些理念引入汉语圈,形成了全球华语三大同心圈(见图4)。基于扩散的种类、华语在居留地的社会语言功能域、语言习得类型等因素划分为三大同心圈:内圈、中圈、外圈。内圈指以华语为母语或共同语(common language)的中原地区,包括中国大陆与台湾,中圈指以华语作为共同语(lingua franca)的海外华人移民地区,外圈指以华语为外语的地区。徐杰和王惠(2004)加入了中国内陆地区的语言变异与地区差异,将北方方言区从内圈中抽离出来单独罗列;将中圈一分为二,区别中国港、澳、台与新马地区和其他海外华人社会;将外圈也进行了一定的细化,分为与中国汉字有渊源的传统汉字文化圈,包括韩国、日本、越南,最后才是与吴英成一致的外圈,他们称之为辐射圈(见图5)。

图4 全球华语三大同心圈

图5 华语连环套

这两种分类虽然略有不同,各部分的名称也有所区别,对于本文主要研究的新加坡华语在全球华语中的定位也有不同的理解,但是大致的模型框架一致,新加坡也皆属于模型的中间圈层。边缘与主流、边缘话语与主流话语、边缘社会与主流社会、边缘文化与主流文化一开始是前者寄生于后者,但随着边缘的发展,形成了互利共生的关系。群体身份认同过程是从族裔国向移居国动态移动。基于边缘话语中身份认同与话语的一致性,在语言演变中也应有相应的动态变化。以新加坡在全球华语中的位置为例,增加从内圈指向外圈的箭头,才符合移民群体身份认同的动态变化(见图6)。由于在这两个模型中新加坡的位置皆属于中间圈层,就目前的研究和实际情况来看,动态移动到外圈的可能性是非常小的,但我们并不排除这样的情况,新加坡“讲话语运动(The Speak Mandarin Campaign)”带来的影响能够充分证明这一点。

图6 新加坡在全球华语中的动态位置

《1978 年教育部报告书》经过调查认为,双语教育并没有达到预期效果,主要原因是学生用家里不用的语言来求学。虽然华族学生在学校学习英语和华语,但他们之中却有85%的人在家里讲华族方言,而这不利于学习英语和华语。为了打破方言造成的沟通困扰和学习难度,新加坡政府发起了“讲华语运动”。在推广的20 年中,前十年的主题集中于用华语代替方言。从宏观数据上来看,这一运动确实取得了既定目标,近20 年来新加坡小学生的家庭常用语经历了一个移位的过程(吴英成、邵洪亮,2014)。1982 年前后华语超过方言成为华族小一新生的主要家庭常用语。2005 年左右华语将主导地位让位于英语,英语成为华族小一新生的主要家庭常用语(见图7),一直到今天这一情况也没有改变。经过移民群体数代的发展演变,英语作为家庭常用语的数量会占据绝对上风,这将与外圈的情况没有太大的差别。对于移民世代的语言演变,吴英成和邵洪亮(2014)通过理论模型作出了推导。新加坡华族移民的后代将以英语为主导语言,而汉语将成为第二语言,甚至是外语。新加坡移民群体的主导语言变化将反作用于新加坡华语的发展,影响新加坡在全球华语中的位置。这一研究也是动态中心圈的很好例证。

图7 华族小一新生的家庭常用语(1980-2009)

五、结语

新加坡作为中间圈的一个典型国家在华族、华语发展的过程中兼具共性与个性。本文试图以边缘、少数人集团定位新加坡华人群体,以边缘话语分析的寄生性看新加坡华语词汇中的移借词,以身份认同串联群体、话语、社会、文化,寻求新加坡华人在世界华人群体中的位置以及新加坡在世界华语中的位置。作为边缘人群的华族移民遍布世界各地,在居留地主流人群、主流语言、主流社会、主流文化的冲击下与主流抗争、妥协、融合、共生,这是我们从边缘中看到的主流,也是从主流中看到的边缘。这是我们立足中国看到的海外华人,也是从特色华语看到的全球华语。