非物质文化遗产对乌拉街空间构成模式的影响

◎朱少华 丁文静

(东北电力大学艺术学院 吉林 吉林 132012)

非物质文化遗产的基本特征就是它的鲜活性、现实性和原始性,不脱离特殊的生活生产方式亦存在于人们的日常生活交往中。乌拉街是满族的重要发祥地之一,悠久的历史为这里留下了大量的物质和非物质文化遗产,具有重要的历史和文化价值。从空间与非物质文化的关系入手探讨建筑空间模式的形成,可以更好地理解城镇空间构成与空间组织的关系和意义。

一、乌拉街历史及非物质文化遗产概述

(一)乌拉街镇的地理位置和历史渊源

乌拉街满族镇位于吉林省吉林市北30公里,全镇南通龙潭,北衔凤阁,东依长白山,西临松花江。乌拉街属中温半湿润大陆性季风气候,雨热同季,夏季最高气温平均26.6度,冬季最低气温平均零下22.6度,乌拉街满族镇植被属于长白系,呈现半湿润次生林景观,主要是天然及次生阔叶林和人工针叶林。

图1 乌拉街区位图

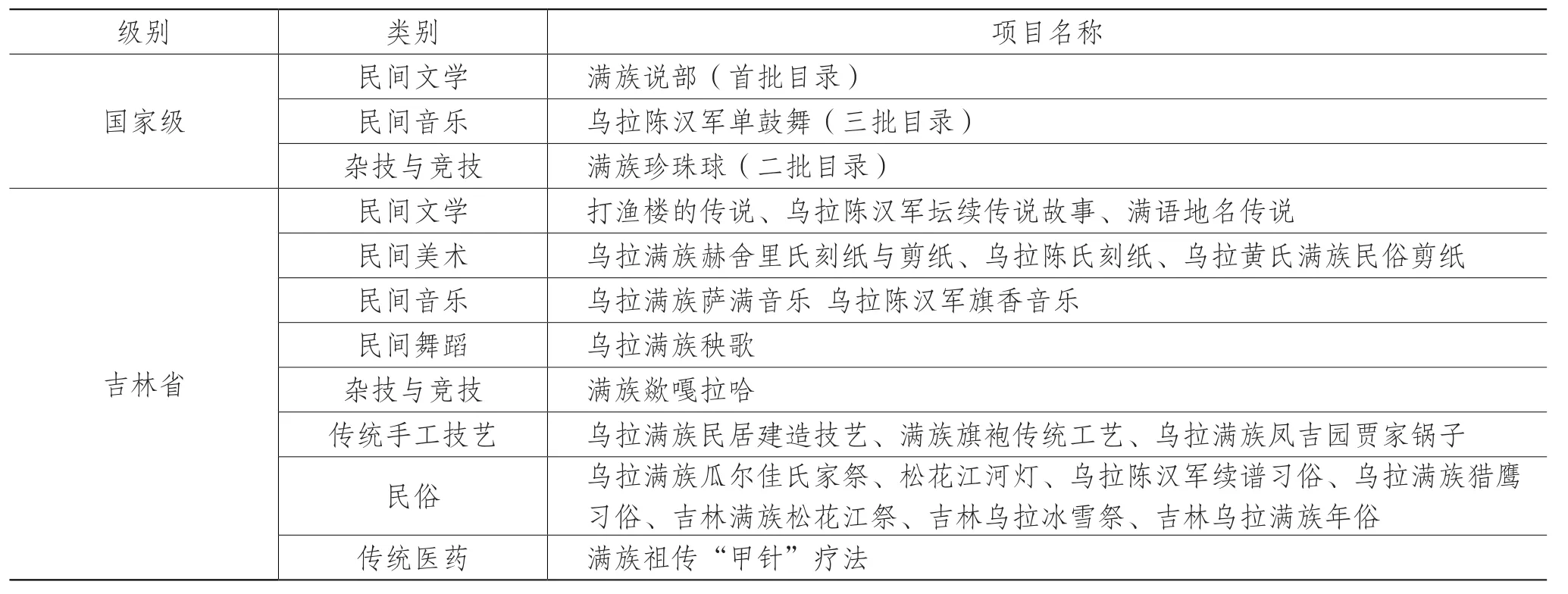

乌拉街非物质文化项目统计

乌拉街满族镇古称“洪泥罗”,是满族发祥地之一。远在五千年以前的新石器时代,满族人的祖先肃慎人已劳动、生息、繁衍在这个依山靠水的地方。1409年(永乐七年),明朝乌拉地区先后设三个卫,即乌拉卫、富尔哈卫(今富尔村)、萨尔达卫(今查里巴村)。公元1562年(明嘉靖四十年)海西女真扈伦四部之一的乌拉部主纳齐布禄第六世孙布颜,征服了乌拉诸部,称王于乌拉河岸洪尼罗城(今旧街村),号“乌拉国”。公元1613年1月19日(明万历四十一年)建州女真首领努尔哈赤率兵灭亡了乌拉国。清朝,乌拉街分别隶属盛京、宁古塔将军和吉林将军管辖。清朝入主中原后,以吉林乌拉为龙兴之地,也是征集兵员和采贡宫廷山货的主要来源地。1657年(顺治十四年)在乌拉城设打牲朝贡机构,奉旨开辟贡山和贡河,专司虞猎、朝贡,直属清朝内务府的机构,史称“打牲乌拉总管衙门”有“先有乌拉,后有吉林”之说。新中国成立后,将乌拉街改为乌拉镇。

(二)乌拉街非物质文化遗产类别

乌拉式满语翻译成汉语是“岩浆”的意思,乌拉街满族镇存有大量非物质文化遗产,目前已有3种列入中国非物质文化遗产名录,8类21种列入吉林省首批非物质文化遗产名录(如表所示)。从表中可见,乌拉街满族的非物质文化遗产种类繁多、项目丰富。

(三)非物质文化遗产的特征

非物质文化遗产是由人群、活动和空间构成的精神文化环境场所,它突出这种场所的文化遗产特征,是特定地域环境下人们共同的心理认同和价值认同;它代表的是先人的智慧成果,并与现代生活方式息息相关,其基本特征就是它的鲜活性、现实性和原始性;它不脱离特殊的生活生产方式,是民族个性、民族审美习惯的“鲜活”显现。非物质文化遗产世代相传,不断地再创造,符合时代的更迭,为居民提供持续的认同感、新鲜感和好奇感。这种文化认同是在历史过程中凝练、发展,并一直延续传承民族的思想,它是时代的产物,是人类思想巨大进步的见证。

非物质文化遗产从非物质文化的含义上进行解析,它包含三个元素,“存活”的活动内容、容纳活动的空间环境以及参与活动的人。空间环境是非物质文化遗产的重要因素,失去了周围环境和鲜活的实践内容,非物质文化遗产就无法“存活”。非物质文化遗产对外部环境存在适应与互动的关系,非物质文化遗产在空间环境中凝练,并不断提升物质环境的文化内涵,使非物质文化遗产与空间环境之间相互作用,与承载它的空间结构形成整体,相互之间具有耦合关系,是自然界有关宇宙与空间的知识和实践。

非物质文化遗产的意义在于智慧的体现以及与宇宙的融合,它既和其他种族和平相处,亦保护了我们时代的气息,归根结底是我们对于智慧的尊重和对于未知的向往。例如,经过时代的洗礼,我们还是会尊重孔子的“仁、礼”,道家的“兼爱、非攻”,这些都向我们展现着文化的传承以及我们与时代的融合。

二、非物质文化遗产对乌拉街空间形态的影响

(一)对居住建筑空间模式的影响

乌拉街的民居建筑多以四合院或三合院形式居多,比较高级的住宅有内外两进院落。院落中设有东西厢房,正房坐北朝南,建筑呈“一”字形布局,灶间位于建筑东侧,并于灶间辟入口,形成了“口袋房”。满族人“以西为尊”,所以在正房的西山墙上挂设祭祀神龛来供奉祖先,南北炕用于居住,称为“万字炕”,“万字炕”跨间的通炕常用一种称为“蓖子”的灵活隔断,进行空间划分。室内南北炕在白天还是就餐、休息、娱乐的场所,满族很多的日常生活、民俗活动,如:剪纸、刻纸、嘎拉哈、旗袍制作等都是在炕上进行的。室内用墙或木隔断分隔,也常设“倒闸”防寒。乌拉民居的院落内,在东南方设祭祀用的索伦杆,为满族祭天所用。木杆下端镶在夹杆石中,上端有一个碗状的锡斗。索伦杆立于家中院内东南角的一个石墩的孔中。祭天时,供物摆上,锡斗里放上碎米和切碎的猪内脏,供神鸦、喜鹊享用。

满族特别重视祭祀祖先。相传,满洲始祖爱新罗·布库里雍顺的后代对族众施以苛政,遂发生了部众叛变,族长、头人被杀殆尽,只逃脱了一个名叫凡察的男孩。眼看将被追上,凡察已无力再跑,情急之下便趴在一棵枯树之下。就在这时从远处飞来一大群乌鸦。追寻的人赶到时只看到一片黑压压的乌鸦呱呱乱叫,没有发现人的踪影。多亏了乌鸦的救命之恩,凡察逃过了生死劫,爱新觉罗氏的子孙后代才得以繁衍生息。为了纪念乌鸦救命之恩,爱新觉罗后世子孙在屋前竖杆,祭祀乌鸦神成为皇家和满族人家重要的祭礼活动。

居住建筑空间除了具有日常起居的实用功能以外,还是民间习俗、手工劳作等非物质文化的承载空间,这些习俗活动往往规模较小,形式简单,操作容易,对空间场地的要求不高,可以选择在建筑内部、房前屋后等院落、门口等进行,如在堂屋进行祭祀,在厢房进行烹饪等日常性的活动。所以居住建筑空间往往是容纳多样化的非物质文化活动的主要空间。在乌拉街非物质文化中,乌拉满族凤吉园贾家锅子(乌拉火锅)、乌拉满族民居建造技艺等传统手工民俗工艺大都是在村民自家建筑空间中进行的。

(二)对公共空间模式的影响

图2 乌拉街路网

乌拉满族具有浓郁的风土习俗,其中满族舞蹈的种类较多,其内容主要是歌颂满族祖先、英雄和神灵的功业神威,常见的形式是宴会和集会时在祠堂或公共空间中进行的。满族说部、打渔楼的传说、乌拉陈汉军坛续传说故事、满语地名传说、乌拉陈汉军单鼓舞、满族珍珠球、乌拉满族秧歌、乌拉满族萨满音乐、乌拉陈汉军旗香音乐、乌拉满族瓜尔佳氏家祭等文化项目,往往在家族祭祀、庙会等活动性中进行。乌拉街满族镇传统建筑原有“四祠”“八庙”“四府”“八大胡同”“古街”等,文化活动繁多,但现存的只有旧街“关帝庙”,也称“老爷庙”,是乌拉城寺庙中占地面积最大、建筑规模及工艺最好的庙宇。建庙往昔香火极盛,演戏酬神,遐迩云集。可惜50年代遭到大肆破坏,将一些古典建筑辟为校舍,如今,更为普宁寺,又得以重建。

(三)对街道空间模式的影响

乌拉街传统道路网分布主要从清朝、民国时期演变发展而来。清朝时期的乌拉街是以“十字街”为主要的线性空间结构道路,十字路口偏于西部(图2)。东西向道路成为胡同,以中心主干道为分界线,南侧有四条胡同,北侧有四条胡同,共计八条,象征满汉八旗,形成了影响乌拉街百年格局的八大胡同,成为城镇中的主要线状空间。至今为止,清代乌拉古城逐渐形成的“棋盘式”道路网骨架和由八条街巷胡同构成的路网结构保存较为完好,体现了满族文化的主要居住形态。

十字街将城市分为四个区域,十字街作为整个镇中最繁华,贸易最集中的中心位置。城西遍布商铺、集市,成为贸易中心。街边主要以商业店铺或四合院、三合院为主,以古城街为中心向四周扩散。这些功能空间在乡村生活中是有很强生命力的空间场所,街巷空间灵活多变,完全向村民开放,从侧面上为开展内容多样的乌拉街镇非物质文化提供了可能,赋予了文化空间特色性和多样性的意义。道路空间多样化的使用功能迎合了村民们开展多种文化习俗活动的需求。这种共用空间不但具有线性的流动性,而且是各主要公共建筑空间的联系路线。

例如:吉林乌拉满族祭天仪式,首先由祭祀的人家在居住的院落中准备一个用松木做的神杆(满语叫索莫杆子),然后举行立杆礼仪,由萨满或栽力跪在杆子前面演唱《念杆子神歌》。紧接着在穆昆达(族长)的带领下,众人重唱《领牲神歌》后,撤下槽盆里煮到七八分熟拼成的“全猪”,仅将猪头供在神桌上。然后再次唱《念杆子神歌》,同时将猪肉放在厨房的大锅里煮,直至完全熟透为止。猪肉煮熟了,参加祭天的所有族众,按辈分分桌坐好,开始吃饎肉。食罢饎肉后,人们陆续离去,在太阳落山之前,把吃剩的猪骨头集中起来拿到河边烧掉或埋在河边。至此,祭天仪式全部结束。整个祭祀展开的空间顺序依次是:建筑内院——房屋的厨房——房屋的大厅——道路——江边,这里既有点状的居住空间(厨房、院落),还有联系各个点状空间的道路空间,最后是自然环境。

三、乌拉街民俗旅游业的兴起

乌拉街丰富的历史文化遗产,为民俗旅游提供了独具特色的资源和内涵。像松花江河灯、乌拉陈汉军续谱习俗、乌拉满族猎鹰习俗、吉林满族松花江祭、吉林乌拉冰雪祭、吉林乌拉满族年俗等文化民俗活动,需要较长的游览、展示环节;而且在巡演过程中,走走停停,在适当的路口、节点前要进行演出。这使得线状街道成为各种文化信息的传递通道,成为特定非物质文化生存的场所空间,这种因空间中的活动形式和活动人群变化所产生的空间上的多重体验,就构成了道路街巷空间的文化多义性。同时,也使观览者流连忘返、回味无穷。

如今,随着乌拉街旅游业的兴起,古镇中冬日鼓声铿锵,烟囱上袅袅炊烟,雪地里孩童歌声阵阵,迎来世界各地的游客参观。这些都在向我们昭示着这个镇子中人民的智慧与幸福。

四、结语

非物质文化遗产与周围的环境紧密相关;文化与现代生存空间、环境联系紧密。非物质文化遗产的最大特点是不脱离民族特殊的生活生产方式,是民族个性、民族审美习惯的“活”的显现。

在历史文化名镇、历史文化乡村的保护与规划过程中,应从文化角度出发,梳理物质文化遗产和非物质文化遗产,以遗产的物质要素为出发点,遵循文物历史保护的方法和原则;应从文化遗产活动、民俗民风等传统活动内容出发,理清历史空间的发展脉络,并从非物质文化遗产演进的空间连续性和继承性上进行新城镇、新农村的整体空间布局。这样可以更好地继承和发扬民俗文化传统,增强休闲和交流的文化空间,有利于增强城镇和乡村的凝聚力。