10Fr、16G口径胸腔引流管在气胸治疗中的疗效与安全性

梁永祥,梁达豪,魏树全,赵子文*

(1.云浮市新兴县人民医院呼吸与危重症医学科;2.广州市第-人民医院呼吸与危重症医学科广东 云浮527400)

气胸(Pneumothorax)是呼吸内科临床常见急症,其治疗方式包括保守治疗(即临床观察)、大针穿刺抽气和胸腔闭式引流[1,2]。保守治疗主要针对少量气胸,即肺压缩比例小于15%的患者,仅给予吸氧并临床观察,采取该方式肺复张率大约为每24 h复张(1.25-1.8)%。对于肺压缩超过15%的患者,大针穿刺抽气和胸腔闭式引流则是主要治疗手段[2,3]。由于缺乏可靠性的前瞻性临床研究数据,对于采取何种方式治疗是最有效的,目前尚未有-致的意见,采用的治疗方法不同,气胸的复发率也不同,大致在20%~60%[4]。胸腔闭式引流仍然被认为是临床上最有效的气胸治疗方式[5.6]。但是,引流管大小的选择因医院基础条件和医师个人习惯而异。传统的胸腔闭式引流方法是通过钝性分离的方式在胸腔插入大口径(≥28Fr)的胸腔引流管进行引流。近年来,越来越多研究采用新型的小口径胸导管进行气胸治疗并取得良好的治疗效果[7,8],但是小口径导管是否能完全取代传统的胸腔闭式引流目前仍有争议[9]。本研究拟通过前瞻性随机开放的临床试验,对三种不同口径的胸腔引流管(10Fr、16G和28Fr)在气胸治疗中的疗效及患者耐受性方面进行对比研究,为临床上气胸的治疗方式选择提供有用的数据。

1 材料与方法

1.1 研究人群

入选病例均来自新兴县人民医院2018年1月至2019年4月住院患者。所有受试者均经胸部X线或CT检查,临床诊断证实为自发性气胸且确需行胸腔闭式引流术治疗。

1.2 入选标准和排除标准

1.2.1入选标准 年龄在16岁~80岁之间的意识清醒患者;经临床检查确诊为自发性气胸,胸腔闭式引流是首选治疗方式;自愿参加本试验,并签署了《临床研究知情同意书》者。

1.2.2排除标准 局部皮肤溃烂不适宜进行引流手术者;依从性差,不能按研究方案完成试验者;对局麻药过敏者;属于下列疾病者(禁忌症):凝血机制不良;肿瘤晚期,严重的恶液质;多脏器功能衰竭等极危重患者,应先行对症处理,-般情况改善后再行引流。其它原因导致不符合上述纳入标准者。

1.2.3中止研究的标准 研究者认为该研究可能威胁受试者健康时有权中止此研究。该受试者应退出研究;出现严重的不良事件和并发症情况;不愿遵循研究方案或不愿继续试验的受试者。

1.3 实验分组

试验组采用广州市凌捷医疗器械有限公司《-次性无菌留置引流导管包》复合装(10Fr)和16G双腔静脉导管包(艾贝尔);对照组采用常规引流管28Fr(苏州市晶乐高分子医疗器械有限公司)+手术包。

1.4 试验方法

通过随机数字表方法将入选患者随机编入试验组(10Fr组和16G组)和对照组。所有病例均经X线胸片和或CT定位,常规皮肤消毒,2%利多卡因局麻下进行闭式引流术,气胸穿刺选取锁骨中线第2肋间或腋中线第4~6肋间。试验组:穿刺部位常规消毒、铺巾、局麻;预定部位皮肤小切口至肌肉层;通过导引芯将导管缓慢推进入胸腔内,调整引流管进入胸腔的长度,连接引流袋/瓶,用固定夹固定导管并缝合在皮肤上,敷贴、包扎。对照组:常规消毒、铺巾、局麻;在预定引流部位沿肋骨上缘作皮肤小切口,以血管钳钝性分离胸壁肌层,戳破胸膜后,可见切口有气体或液体溢出,用弯血管钳夹住引流管引导送入胸腔,调整引流管进入胸腔长度,连接引流袋/瓶,引流管用缝合针线打荷包结后加胶布固定,无菌敷料包扎。根据X线胸片确定复张情况,如果气胸复张,经夹管24小时后无再发气胸,拔除引流管。

1.5 观察指标与疗效判定标准

主要观察指标为初次复张成功率、引流管平均停留时间、平均住院时间、疼痛评分、操作所需时间。初次复张成功是指接受治疗后胸部X线复查显示肺完全复张,不需改用其他方式治疗。疼痛评分采用数字评分法,0~10代表不同程度的疼痛,0无痛,1~3轻度疼痛,4-6中度疼痛,7~10剧烈疼痛。

1.6 统计学处理

2 结果

2.1 两组患者的临床特征分析

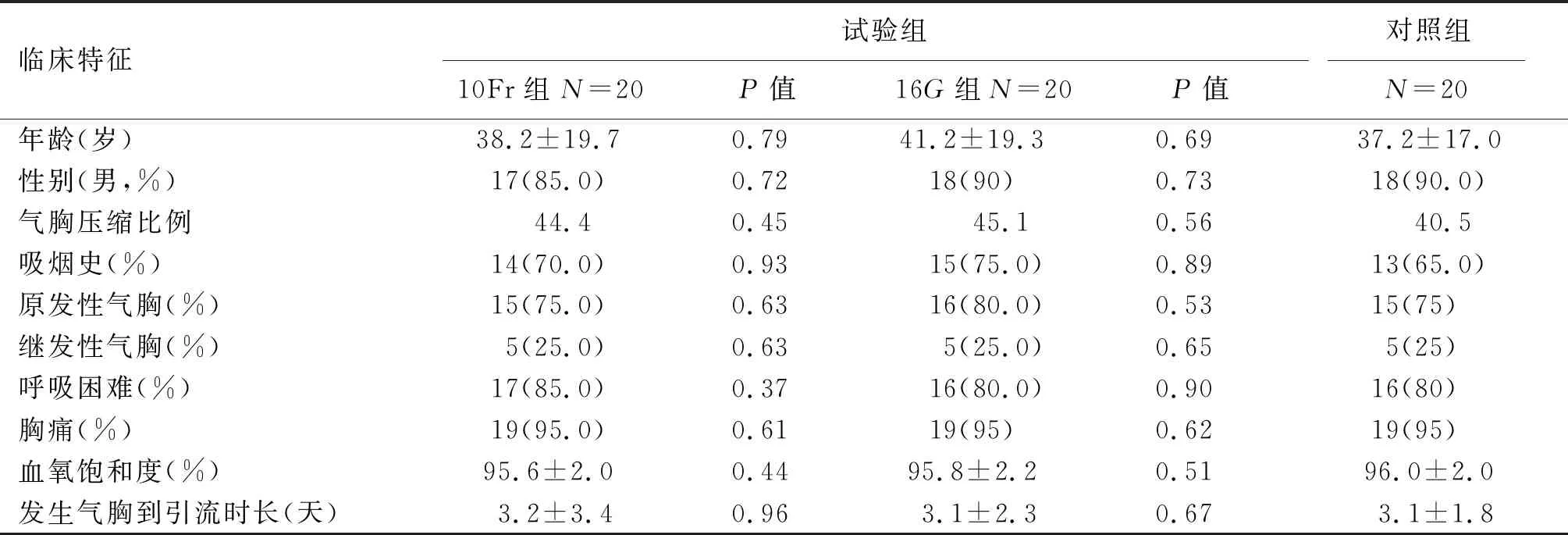

本次研究共有60例患者符合入排标准,其中试验组10Fr组20例,男性17例,女性3例,平均年龄38.2±19.7岁;试验组16G组20例,男性18例,女性2例,平均年龄41.2±19.3岁;对照组20例,男性18例,女性2例,平均年龄37.2±17.0岁。试验组和对照组患者的临床特征如表1所示。两组在年龄、性别、临床症状、气胸压缩比例、吸烟史、血氧饱和度以有发生气胸到引流的时长等方面均没有显著性差异。见表1。

表1 试验组和对照组气胸患者的临床资料

注:P<0.05为有显著性差异

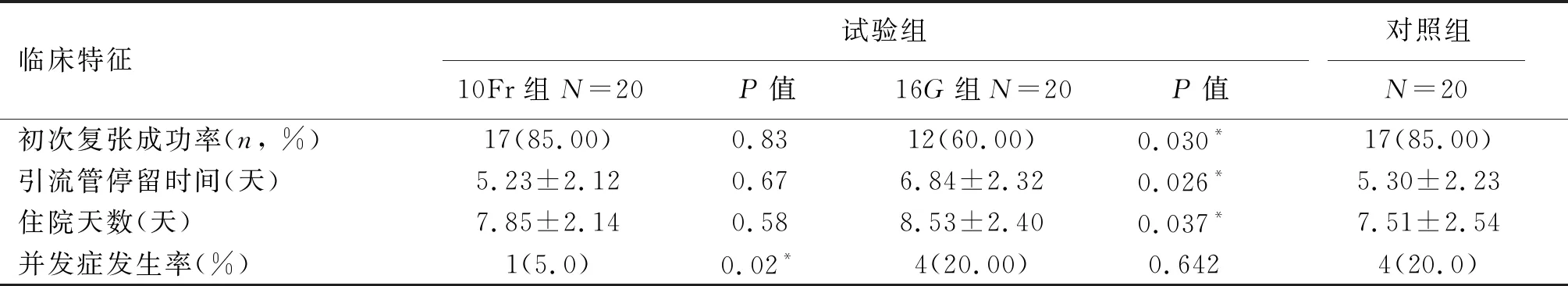

2.2 组在治疗气胸和胸腔积液的疗效分析

从初次复张成功率上看,试验组10Fr组中,入选患者例数为20例,初次引流复张成功例数为17例,成功率为85.0%;试验组16G组中,入选患者例数为20例,初次引流复张成功例数为12例,成功率为60.0%;对照组中,入选患者例数为20例,初次引流成功例数为16例,成功率为80.0%。与对照组相比,试验组10Fr组初次引流复张率与对照组无显著性差异,试验组16G组初次引流复张率明显低于对照组(P<0.05)。引流管平均停留时间试验组10Fr组为5.2±2.1天,试验组16G组为6.8±2.3,对照组为5.3±2.2天。与对照组相比,试验组10Fr组在引流管平均停留时间上无显著性差异(P=0.670),试验组16G组则长于对照组(P<0.05)。住院天数上,试验组10Fr组、试验组16G组和对照组平均住院天数分别为7.8±2.1天、8.5±2.4天和7.5±2.5,与对照组相比,试验组10Fr组在住院天数上无明显差别,而试验组16G组则有较长的住院天数(表2)。初次复张失败病例中,试验组10Fr组有3例、试验组16G组有8例、对照组有3例,失败率分别为25.0%、40%和20%,与对照组相比,试验组16G组有较高的失败率(P<0.05),试验组10Fr组则与对照组无明显差异(P=0.831)。对初次引流复张失败的原因进-步发现,在试验组10Fr组中3例患者有2例为慢阻肺患者,1例为恶性肿瘤患者,1例患者经负压吸引后复张,2例经胸腔镜治疗后复张,初次引流失败原因与延迟治疗粘连带形成有关。试验组16G组初次引流复张失败则主要因为引流不畅,其中5例更换为10Fr引流管后复张,2例需要更换为20Fr引流管,1例经内科治疗无效转外科胸腔镜治疗。对照组有3例初次引流为复张,其中1例经负压吸引后复张,估计与延迟治疗有关,2例经胸腔镜治疗后好转,主要是胸腔内粘连带形成。

2.3 两组在治疗气胸和胸腔积液中的安全性及患者耐受性分析

引流并发症评价指标包括胸膜反应、复张性肺水肿、引流管堵塞、脱管、切口周围皮下气肿或纵隔气肿、血胸、切口感染。试验组10Fr组、16G组和对照组各有1例引流管脱出,重新置管后复张。16G组患者出现引流管堵塞有4例,明显较对照组高(P<0.05),10Fr组和对照组未发现堵管病例。16G组和对照组均有2例切口周围皮下气肿,程度较轻,以吸氧之后好转,10Fr组未出现切开周围皮下气肿。试验组10Fr组和16G组均未发现有血胸,对照组中出现1例血胸,应用止血药物后好转。患者均未发现有复张性肺水肿、胸膜反应和切口感染等并发症。患者耐受性评价指标包括疼痛、操作时长两个指标。疼痛评分采用数字法评分,试验组10Fr组、16G组和对照组平均疼痛评分分别为1.35±0.81、1.05±0.53和2.71±1.22,试验组10Fr组和16G组疼痛评分明显低于对照组(P=0.00)。操作时间长度以分钟为单位,试验组10Fr组、16G组和对照组平均操作时间分别为13.90±3.73、12.84±3.11和32.12±3.61分钟,试验组10Fr组和16G组操作时间明显短于对照组(P=0.00)。见表3。

表2 试验组和对照组气胸患者治疗效果

备注:*Fisher’s 精确检验,P<0.05为有显著性差异

表3 治疗的并发症及患者耐受性分析

备注:P<0.05为有显著性差异

3 讨论

胸腔闭式引流是临床上气胸治疗的主要手段,传统的方法主要是通过钝性分离的方式在胸腔中插入大口径的胸腔引流管进行闭式引流,该方法疗效可靠,堵管发生率低,在临床上广泛应用,但该方法创伤相对较大,操作较为烦琐。小口径引流管在气胸患者中应用最早是从医源性气胸的治疗开始的。后来逐渐成为气胸治疗研究的热点。Vedam H等[10-12]对比小口径和大口径胸腔引流在自发性气胸治疗的作用,发现小口径引流管的治疗效果与大口径引流管相当,近期随机对照研究采用16G中心静脉导管行胸腔闭式引流,与传统粗管引流相比,引流成功率受高、术后并发症更 少、患者住院时间更短[13],国内也有相关类似的研究报道[14-15]。但是由于缺乏可靠的随机对照研究,目前对这个问题仍然存在争议。本研究采用前瞻性随机对照研究,试验组采用的是10Fr的套管引流包和16G双腔静脉导管包,对照组采用的是28F的胸导管通过钝性分离方式插入胸腔。我们的结果发现,10Fr口径引流管与大管引流在初次肺复张成功率相当(85.0%vs85.0%,P=0.83),但是口径太小,初次肺复张成功率反而下降,和对照组相比16G组初次肺复张成功率明显降低(60.0%vs85.0%,P=0.030)。初次肺复张成功率直接影响了引流管在胸腔停留时间和住院时间,16G组引流管在胸腔停留时间和住院时间均明显长于对照组(6.84±2.32天vs5.30±2.23天,8.53±2.40天vs7.51±2.54天),而10Fr和对照相当,无统计学差异。结果表明,10Fr口径胸腔引流管在治疗自发性气胸的疗效上与28Fr口径引流管没有差别,但口径过小影响初次肺复张成功率,进而延长引流管在胸腔停留时间和住院时间。

进-步对初次引流失败原因分析,试验组有2例患者分别在气胸发生后7天和15天才进行治疗,对照组有1例患者气胸治疗延迟了10天。这3例患者更换大口径导管后仍然未能复张,最后通过内科胸腔镜治疗成功。胸腔镜下发现此3例患者均有不同程度的胸膜粘连。另外初次引流失败患者中继发于肺癌者试验组有1例,对照组有2例,继发于严重COPD者试验组有1例,对照组有2例。因此我们认为影响初次引流失败主要原因为胸膜粘连和原发疾病。与引流管的大小无关。

试验组在并发症发生率上明显少于对照组(0.05%vs20%,P=0.17)。两组各有-例患者出现脱管,对照组中有2例出现切口皮下气肿,而实验组未见有切口皮下气肿,主要是因为实验组采用套管针芯插入,未做组织钝性分离,窦道较小,而传统方法如果钝性分离时,壁层胸膜内口太大则容易出现切口皮下气肿甚到大范围皮下气肿或纵隔气肿。试验组中未发现有血胸,对照组中出现1例血胸,应用止血药物后好转。两组患者均未发现有复张性肺水肿、引流管堵塞、切口感染等并发症。对于小口径引流管容易堵塞的问题,虽有此类的报道[10,16],但本研究的两组患者尚未发现有堵管问题。

在患者耐受性方面,我们采用疼痛评分和操作时长两个指标进行分析。试验组患者疼痛评分明显低于对照组(1.3±0.8 vs vs1.0±0.5 vs 2.7±1.2,P=0.00),操作时间也远低于对照组(13.7±3.9 vs 12.84±3.1 vs 32.1±3.6,P=0.00)。传统的胸腔引流方法操作较为复杂,对操作者要求更高,如果操作不熟练,容易出现出血、切口感染和皮下气肿等并发症。而小口径引流管损伤较小,患者的耐受性较好,容易被患者接受,而且操作简单,医生可以更好的掌握。

综上所述,新型的小口径胸腔引流管套管穿刺与传统大口径导管通过钝性分离胸腔闭式引流方法在治疗气胸上疗效相当,但是并发症少,操作简便,患者耐受性较高。因此,我们认为小口径胸腔引流管套管穿刺可以作为自发性气胸治疗的-线选择。