广州市老城区慢性病患者健康促进生活方式及影响因素研究

陈爱云,张亮

慢性非传染性疾病(慢性病)是指长期的、不能自愈也几乎不能被治愈的疾病。《世界卫生组织报告2018》指出:2016年,全球约有4 100万人口死于慢性病,占5 700万全死因人口的71%,其中死于心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸道疾病及糖尿病4种慢性病的人数占慢性病死亡人数的79%;而且低收入国家和中低收入国家成年人面临的慢性病风险分别为21%和23%,几乎是发达国家(12%)的近2倍[1]。因此,在相当长的一段时间,控制和降低慢性病是全球尤其是发展中国家面临的重要健康问题。健康促进生活方式是指个人为了维持或提高健康水平,以达到自我实现和自我满足采取的多层面行为和感知[2]。健康促进生活方式水平的提高有利于拓展慢性病患者健康潜能,改善病情及延缓并发症,提高其生活质量[3-4]。根据广东省疾病预防控制中心发布的《广东省成年人慢性病及其危险因素监测报告》,慢性病在广州导致的死亡占比逐年增加,2013年慢性病导致的死亡占比高达86.8%,而以循环系统疾病为主的慢性病与不健康生活方式有关[5]。近年来,以慢性病患者为重点干预对象的健康管理和健康促进等在社区大力推广,旨在通过对慢性病患者的生活方式干预达到控制慢性病发病率、提高患者生活质量的目的。本研究采用健康促进生活方式量表第2版修订本(HPLP-ⅡR)对广州市老城区慢性病患者的健康促进生活方式水平进行测量,同时调查慢性病患者对社区卫生服务的利用情况,旨在了解慢性病患者的健康促进生活方式,并通过多元线性回归分析社会人口学特征和社区卫生服务利用对其健康促进生活方式的影响,旨在为社区卫生服务机构开展慢性病患者的健康教育和行为干预等提供指导和依据。

1 对象与方法

1.1 调查对象 2017年11月—2018年1月,采用多阶段随机抽样法选取广州市750例慢性病患者为研究对象。老年人是慢性病的高发群体,《2017年广州老龄事业发展报告和老年人口数据手册》显示广州市越秀区、海珠区、荔湾区、天河区已进入中度老龄化,且此4区在经济发展水平与人口社会特征上也有较好的代表性,因此将以上4区作为调查现场。根据公式n=(Zα/2)2π(1-π)/E2,以置信水平为95%(Zα/2=1.96),π=0.45(综合广东省卫生健康委基层卫生行政负责人和几个社区卫生中心负责人的意见后确认,接受过全科医生针对性的健康教育或慢性病随访的慢性病患者约为慢性病患者总数的45%),抽样误差E=4%计算,得到最小样本量为594,考虑无应答及无效问卷,适当扩大样本量,最终确定样本量为750。具体抽样方法为:将每个区的所有社区卫生服务机构根据绩效考核表现分为好、一般、较差三组,将每一组的社区卫生服务机构名称写于不透明的纸条并折叠,分别放置在3个小纸箱,随机选择1名调研员在每个纸箱中抽取1张纸条,每一区抽取3张纸条。共派4名调研员抽取12张纸条,确定了4个区共12家社区卫生服务中心为调研点。考虑到患者大多选择上午去社区卫生服务中心,与拟调研的社区卫生服务机构负责人沟通后,将调研时间定为周一至周五的某一上午,在每家机构随机选取前来寻求服务的60~70例慢性病患者作为调查对象。纳入标准为:(1)年龄≥18岁,意识清楚,能自行填写或回答问卷;(2)在二级及以上医疗机构确诊患慢性病,并参考广州市基本医疗保险门诊制定慢性病目录,包括高血压、冠心病、慢性心力衰竭、心脏手术后抗凝治疗、帕金森、糖尿病等共20种疾病;(3)了解该项目的调研目的与内容,愿意接受调研并签署知情同意书。共发放问卷750份,回收有效问卷697份,问卷有效率为92.9%。

1.2 调查方法 因调查对象大多为老年人,独立完成问卷较困难,问卷由广州医科大学卫生管理学院本科生和研究生介绍调查目的和意义,并取得调查对象同意后,以通俗易懂的统一指导用语进行询问并填写。调查内容分为3部分:(1)慢性病患者的社会人口学特征,包括性别、年龄、居住情况、受教育程度、个人月均收入、慢性病种类,这部分变量是在广泛阅读文献的基础上,根据与健康促进生活方式的潜在关联进行设定。(2)对社区卫生服务的利用情况,包括是否定期在社区卫生服务机构治疗慢性病、是否签约家庭医生、是否接受过全科医生健康教育及是否接受过全科医生慢性病随访,这4个变量是综合社区卫生服务机构为慢性病患者提供的服务项目及咨询社区卫生服务专家的意见后设定。(3)健康促进生活方式测量,本研究采用HPLP-ⅡR,包括营养、人际关系、健康责任、压力管理、体育运动及精神成长6个因子,共40个条目[6]。每个条目有4个等级选项:从不、有时、经常、总是,分别赋值1、2、3、4分,量表总分40~160分。

1.3 质量控制 调查前对学生进行培训,培训内容包括问卷条目的解释和与调查对象的沟通技巧。问卷调查期间每天随机抽查10%的问卷,对于漏项、书写和逻辑错误做到及时发现并纠正,数据采用双录入并运行逻辑检错,剔除性别、年龄及其他关键变量缺失的不合格问卷。

1.4 统计学方法 采用SPSS 17.0统计软件进行统计分析。计量资料以(±s)表示,两组间比较采用t检验,多组间比较采用单因素方差分析;计数资料以相对数表示;采用多元线性回归分析健康促进生活方式总分及各维度的影响因素。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 慢性病患者的社会人口学特征 697例慢性病患者中,男279例(40.0%),女418例(60.0%);年龄44~90岁,平均年龄为(69.4±5.1)岁,其中≤65岁233例(33.4%),>65岁464例(66.6%);与配偶/子女同住者543例(77.9%),独居及其他154例(22.1%);受教育程度为小学及以下、初中、高中/中专、大专及以上的人数分别为183例(26.3%)、185例(26.5%)、193例(27.7%)、136例(19.5%); 个人月均收入≤2 000、2 001~4 000、4 001~6 000、≥ 6 001元的人数为63例(9.0%)、326例(46.8%)、199例(28.6%)、109例(15.6%);患1种慢性病的被调查者431例(61.8%),患2种及以上慢性病的被调查者266例(38.2%)。

2.2 慢性病患者的社区卫生服务利用情况 697例慢性病患者中,555例(79.6%)定期在社区卫生服务中心治疗慢性病;256例(36.7%)患者签约家庭医生;523例(75.0%)患者接受过全科医生健康教育;328例(47.1%)接受过全科医生的慢性病随访服务。

2.3 慢性病患者的健康促进生活方式得分情况 697例慢性病患者的健康促进生活方式均分为(115.23±12.21)分,标准化得分为72.02分。营养、人际关系、健康责任维度得分居于前3位,标准化得分依次为81.33、78.40、71.73分;而体育运动得分最低,标准化得分为62.63分(见表1)。

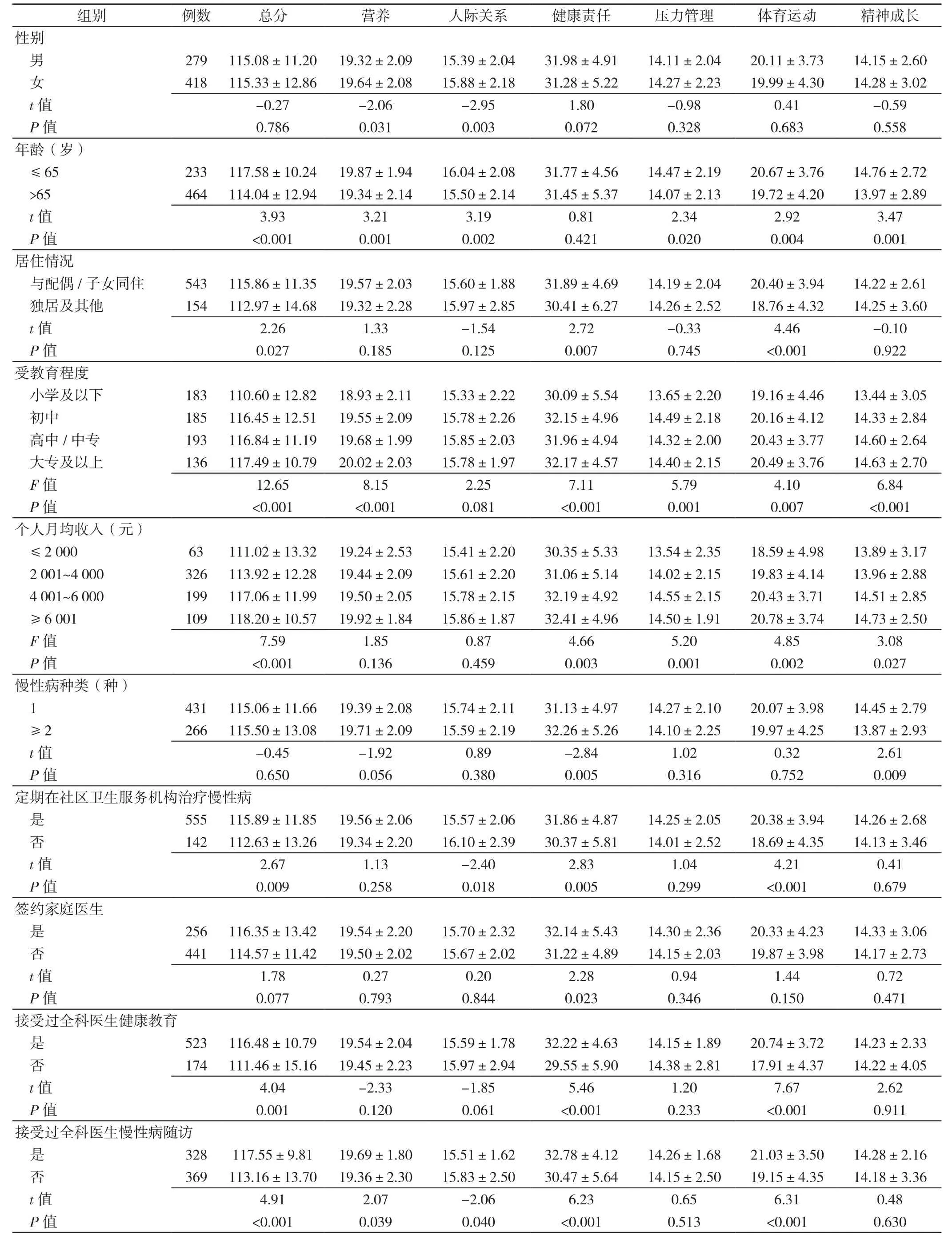

2.4 慢性病健康促进生活方式总分及各维度得分影响因素的单因素分析 不同年龄、居住情况、受教育程度、个人月均收入、是否定期在社区卫生服务机构治疗慢性病、是否接受全科医生健康教育及慢性病随访调查对象健康促进生活方式总分比较,差异有统计学意义(P<0.05,见表2)。

不同性别、年龄、受教育程度、是否接受全科医生慢性病随访的调查对象,营养维度得分差异有统计学意义(P<0.05);不同性别、年龄、定期在社区卫生服务机构治疗慢性病及是否接受过全科医生慢性病随访的调查对象,人际关系得分差异有统计学意义(P<0.05);不同居住情况、受教育程度、个人月均收入、患慢性病种类、是否定期在社区治疗慢性病、是否签约家庭医生、是否接受过全科医生健康教育及慢性病随访的调查对象,健康责任得分差异有统计学意义(P<0.05);不同年龄、受教育程度、个人月均收入的调查对象压力管理得分差异有统计学意义(P<0.05);不同年龄、居住状况、受教育程度、个人月均收入、是否定期在社区卫生服务机构接受慢性病治疗、是否接受过全科医生健康教育及慢性病随访的调查对象,体育运动得分差异有统计学意义(P<0.05);不同年龄、受教育程度、个人月均收入及慢性病种类的调查对象,精神成长维度得分差异有统计学意义(P<0.05,见表2)。

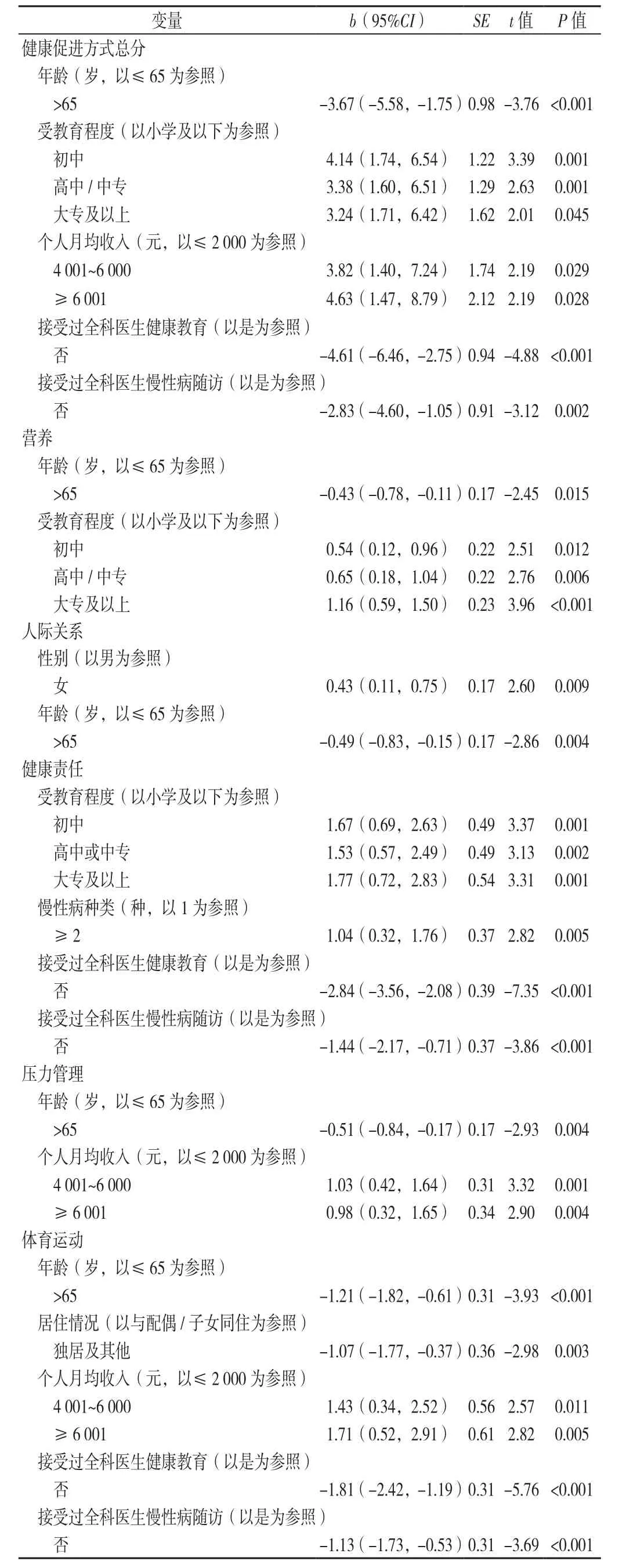

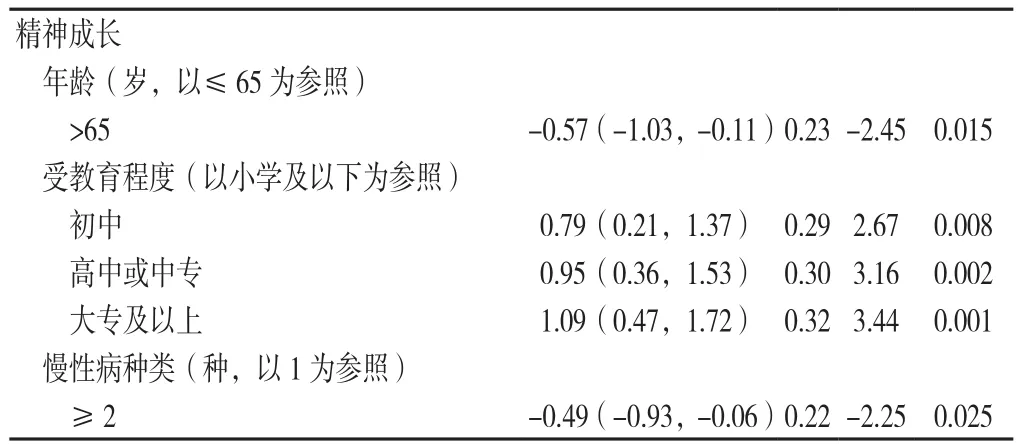

2.5 健康促进行为方式及各维度多元线性回归分析 分别以健康促进行为方式总分及各维度得分为因变量(赋值:以实际值纳入),将单因素分析中有统计学差异的特征作为自变量进行多元线性回归分析。结果显示:年龄、受教育程度、个人月均收入、是否接受过全科医生健康教育及慢性病随访是慢性病居民健康促进生活方式总分的影响因素(P<0.05);年龄和受教育程度是营养维度得分的影响因素(P<0.05);性别与年龄是人际关系维度得分的影响因素(P<0.05);受教育程度、慢性病种类、是否接受过全科医生健康教育及慢性病随访是健康责任维度得分的影响因素(P<0.05);年龄和个人月均收入是压力管理维度得分的影响因素(P<0.05);年龄、居住情况、个人月均收入、是否接受过全科医生健康教育及慢性病随访是体育运动维度得分的影响因素(P<0.05);年龄、受教育程度及患慢性病种类是精神成长维度得分的影响因素(P<0.05,见表3)。

表1 697例慢性病患者的健康促进生活方式得分情况Table 1 Domain scores of the HPLP-ⅡR of 697 patients with noncommunicable disease

表2 健康促进生活方式及各维度得分的单因素分析(±s,分)Table 2 Univariate analysis of factors associated with the scale and domain scores of the HPLP-ⅡR

表2 健康促进生活方式及各维度得分的单因素分析(±s,分)Table 2 Univariate analysis of factors associated with the scale and domain scores of the HPLP-ⅡR

组别 例数 总分 营养 人际关系 健康责任 压力管理 体育运动 精神成长性别男2 7 9 1 1 5.0 8±1 1.2 0 1 9.3 2±2.0 9 1 5.3 9±2.0 4 3 1.9 8±4.9 1 1 4.1 1±2.0 4 2 0.1 1±3.7 3 1 4.1 5±2.6 0女4 1 8 1 1 5.3 3±1 2.8 6 1 9.6 4±2.0 8 1 5.8 8±2.1 8 3 1.2 8±5.2 2 1 4.2 7±2.2 3 1 9.9 9±4.3 0 1 4.2 8±3.0 2 t值 -0.2 7 -2.0 6 -2.9 5 1.8 0 -0.9 8 0.4 1 -0.5 9 P值 0.7 8 6 0.0 3 1 0.0 0 3 0.0 7 2 0.3 2 8 0.6 8 3 0.5 5 8年龄(岁)≤ 6 5 2 3 3 1 1 7.5 8±1 0.2 4 1 9.8 7±1.9 4 1 6.0 4±2.0 8 3 1.7 7±4.5 6 1 4.4 7±2.1 9 2 0.6 7±3.7 6 1 4.7 6±2.7 2>6 5 4 6 4 1 1 4.0 4±1 2.9 4 1 9.3 4±2.1 4 1 5.5 0±2.1 4 3 1.4 5±5.3 7 1 4.0 7±2.1 3 1 9.7 2±4.2 0 1 3.9 7±2.8 9 t值 3.9 3 3.2 1 3.1 9 0.8 1 2.3 4 2.9 2 3.4 7 P值 <0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.4 2 1 0.0 2 0 0.0 0 4 0.0 0 1居住情况与配偶 /子女同住 5 4 3 1 1 5.8 6±1 1.3 5 1 9.5 7±2.0 3 1 5.6 0±1.8 8 3 1.8 9±4.6 9 1 4.1 9±2.0 4 2 0.4 0±3.9 4 1 4.2 2±2.6 1独居及其他 1 5 4 1 1 2.9 7±1 4.6 8 1 9.3 2±2.2 8 1 5.9 7±2.8 5 3 0.4 1±6.2 7 1 4.2 6±2.5 2 1 8.7 6±4.3 2 1 4.2 5±3.6 0 t值 2.2 6 1.3 3 -1.5 4 2.7 2 -0.3 3 4.4 6 -0.1 0 P值 0.0 2 7 0.1 8 5 0.1 2 5 0.0 0 7 0.7 4 5 <0.0 0 1 0.9 2 2受教育程度小学及以下 1 8 3 1 1 0.6 0±1 2.8 2 1 8.9 3±2.1 1 1 5.3 3±2.2 2 3 0.0 9±5.5 4 1 3.6 5±2.2 0 1 9.1 6±4.4 6 1 3.4 4±3.0 5初中 1 8 5 1 1 6.4 5±1 2.5 1 1 9.5 5±2.0 9 1 5.7 8±2.2 6 3 2.1 5±4.9 6 1 4.4 9±2.1 8 2 0.1 6±4.1 2 1 4.3 3±2.8 4高中 /中专 1 9 3 1 1 6.8 4±1 1.1 9 1 9.6 8±1.9 9 1 5.8 5±2.0 3 3 1.9 6±4.9 4 1 4.3 2±2.0 0 2 0.4 3±3.7 7 1 4.6 0±2.6 4大专及以上 1 3 6 1 1 7.4 9±1 0.7 9 2 0.0 2±2.0 3 1 5.7 8±1.9 7 3 2.1 7±4.5 7 1 4.4 0±2.1 5 2 0.4 9±3.7 6 1 4.6 3±2.7 0 F值 1 2.6 5 8.1 5 2.2 5 7.1 1 5.7 9 4.1 0 6.8 4 P值 <0.0 0 1 <0.0 0 1 0.0 8 1 <0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 7 <0.0 0 1个人月均收入(元)≤ 2 0 0 0 6 3 1 1 1.0 2±1 3.3 2 1 9.2 4±2.5 3 1 5.4 1±2.2 0 3 0.3 5±5.3 3 1 3.5 4±2.3 5 1 8.5 9±4.9 8 1 3.8 9±3.1 7 2 0 0 1~4 0 0 0 3 2 6 1 1 3.9 2±1 2.2 8 1 9.4 4±2.0 9 1 5.6 1±2.2 0 3 1.0 6±5.1 4 1 4.0 2±2.1 5 1 9.8 3±4.1 4 1 3.9 6±2.8 8 4 0 0 1~6 0 0 0 1 9 9 1 1 7.0 6±1 1.9 9 1 9.5 0±2.0 5 1 5.7 8±2.1 5 3 2.1 9±4.9 2 1 4.5 5±2.1 5 2 0.4 3±3.7 1 1 4.5 1±2.8 5≥ 6 0 0 1 1 0 9 1 1 8.2 0±1 0.5 7 1 9.9 2±1.8 4 1 5.8 6±1.8 7 3 2.4 1±4.9 6 1 4.5 0±1.9 1 2 0.7 8±3.7 4 1 4.7 3±2.5 0 F值 7.5 9 1.8 5 0.8 7 4.6 6 5.2 0 4.8 5 3.0 8 P值 <0.0 0 1 0.1 3 6 0.4 5 9 0.0 0 3 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 2 7慢性病种类(种)1 4 3 1 1 1 5.0 6±1 1.6 6 1 9.3 9±2.0 8 1 5.7 4±2.1 1 3 1.1 3±4.9 7 1 4.2 7±2.1 0 2 0.0 7±3.9 8 1 4.4 5±2.7 9≥ 2 2 6 6 1 1 5.5 0±1 3.0 8 1 9.7 1±2.0 9 1 5.5 9±2.1 9 3 2.2 6±5.2 6 1 4.1 0±2.2 5 1 9.9 7±4.2 5 1 3.8 7±2.9 3 t值 -0.4 5 -1.9 2 0.8 9 -2.8 4 1.0 2 0.3 2 2.6 1 P值 0.6 5 0 0.0 5 6 0.3 8 0 0.0 0 5 0.3 1 6 0.7 5 2 0.0 0 9定期在社区卫生服务机构治疗慢性病是5 5 5 1 1 5.8 9±1 1.8 5 1 9.5 6±2.0 6 1 5.5 7±2.0 6 3 1.8 6±4.8 7 1 4.2 5±2.0 5 2 0.3 8±3.9 4 1 4.2 6±2.6 8否1 4 2 1 1 2.6 3±1 3.2 6 1 9.3 4±2.2 0 1 6.1 0±2.3 9 3 0.3 7±5.8 1 1 4.0 1±2.5 2 1 8.6 9±4.3 5 1 4.1 3±3.4 6 t值 2.6 7 1.1 3 -2.4 0 2.8 3 1.0 4 4.2 1 0.4 1 P值 0.0 0 9 0.2 5 8 0.0 1 8 0.0 0 5 0.2 9 9 <0.0 0 1 0.6 7 9签约家庭医生是2 5 6 1 1 6.3 5±1 3.4 2 1 9.5 4±2.2 0 1 5.7 0±2.3 2 3 2.1 4±5.4 3 1 4.3 0±2.3 6 2 0.3 3±4.2 3 1 4.3 3±3.0 6否4 4 1 1 1 4.5 7±1 1.4 2 1 9.5 0±2.0 2 1 5.6 7±2.0 2 3 1.2 2±4.8 9 1 4.1 5±2.0 3 1 9.8 7±3.9 8 1 4.1 7±2.7 3 t值 1.7 8 0.2 7 0.2 0 2.2 8 0.9 4 1.4 4 0.7 2 P值 0.0 7 7 0.7 9 3 0.8 4 4 0.0 2 3 0.3 4 6 0.1 5 0 0.4 7 1接受过全科医生健康教育是5 2 3 1 1 6.4 8±1 0.7 9 1 9.5 4±2.0 4 1 5.5 9±1.7 8 3 2.2 2±4.6 3 1 4.1 5±1.8 9 2 0.7 4±3.7 2 1 4.2 3±2.3 3否1 7 4 1 1 1.4 6±1 5.1 6 1 9.4 5±2.2 3 1 5.9 7±2.9 4 2 9.5 5±5.9 0 1 4.3 8±2.8 1 1 7.9 1±4.3 7 1 4.2 2±4.0 5 t值 4.0 4 -2.3 3 -1.8 5 5.4 6 1.2 0 7.6 7 2.6 2 P值 0.0 0 1 0.1 2 0 0.0 6 1 <0.0 0 1 0.2 3 3 <0.0 0 1 0.9 1 1接受过全科医生慢性病随访是3 2 8 1 1 7.5 5±9.8 1 1 9.6 9±1.8 0 1 5.5 1±1.6 2 3 2.7 8±4.1 2 1 4.2 6±1.6 8 2 1.0 3±3.5 0 1 4.2 8±2.1 6否3 6 9 1 1 3.1 6±1 3.7 0 1 9.3 6±2.3 0 1 5.8 3±2.5 0 3 0.4 7±5.6 4 1 4.1 5±2.5 0 1 9.1 5±4.3 5 1 4.1 8±3.3 6 t值 4.9 1 2.0 7 -2.0 6 6.2 3 0.6 5 6.3 1 0.4 8 P值 <0.0 0 1 0.0 3 9 0.0 4 0 <0.0 0 1 0.5 1 3 <0.0 0 1 0.6 3 0

表3 健康促进方式总分及各维度得分影响因素的多元线性回归分析Table 3 Multiple linear regression analysis of the factors associated with the scale and domain scores of the HPLP-ⅡR

(续表3)

3 讨论

广州市慢性病患者健康促进生活方式平均标准化得分为72.02分,处于良好水平。高于2016年广东省6市HPLP-Ⅱ平均标准化得分59.70分(124.18/208)和疾病组标准化得分58.56分(121.81/208)[7];高于2015—2016年老年人健康促进生活方式标准化得分61.56分(128.05/208)和东部老年人健康促进生活方式标准化得分59.25分(123.23/208)[8];高于重庆市老年高血压患者健康促进标化得分61.04分(126.97/208)[9]。笔者认为原因有二:一是本调查采用的是HPLP-ⅡR量表,该量表在HPLP-Ⅱ量表基础上进行了修正,结合我国的文化背景和生活方式,将“与亲近的人相互有身体的触碰(如搭背、牵手或更亲密的行为等)”“每天花15~20 min放松或冥想”等明显带有西方文化色彩的条目删除,导致整体得分更高;二是本研究选点广州老城区,调查对象的受教育程度和经济收入整体水平明显高于同类研究的调查对象,而受教育程度和经济收入是健康促进生活方式的正向影响因素。

健康促进生活方式的6个维度得分从高到低分别为营养、人际关系、健康责任、精神成长、压力管理及体育运动,该结论与文献[8,10-12]相近。营养维度得分最高,可能是因为随着经济发展和生活水平的提高,居民尤其是慢性病患者注重营养成分和膳食搭配,饮食结构趋向合理。体育运动是得分最低的行为方式,与《2014年全民健身活动状况调查公报》的数据:50~69岁人群经常参加体育锻炼的人数百分比约18.0%,70岁以上的人数百分比仅为10.8%一致。老年人由于身体功能退化,或是因患病导致运动能力受限,参加体育运动尤其是高强度锻炼的比例较低。

从调查对象的社会经济特征来看,年龄≤65岁、受教育程度高、月均收入≥4 001是健康促进生活方式得分的正向影响因素。何巧等[4]在《慢性病患者健康促进生活方式影响因素的研究进展》中对年龄这一影响因素做了综述,但关于哪一年龄段具备较好的健康促进生活方式并无一致结论。而且年龄并非影响健康促进生活方式6个维度,其对健康责任维度的影响无统计学意义。受教育程度与健康促进生活方式的关系与同类研究结论比较一致:患者受教育程度越高,其健康促进生活方式水平越高[4]。对维度进行细分,受教育程度对营养、健康责任及精神成长3个维度有正向影响。原因在于文化程度高的慢性病患者具有较高的认知功能,能获取更多更全的健康资讯,更能认识到改变健康生活方式和自我管理的重要性,精神层面的自给能力也越高。个人月均收入与健康促进生活方式的相关性与同类研究结论比较一致:家庭人均月收入越高,其健康促进生活方式水平越高[4]。进行维度细分,个人月均收入和营养、人际关系、健康责任及精神成长无关,是压力管理和体育运动2维度的正向影响因素。究其原因,经济收入高者,生活压力相对较小,对体育运动也有更多的物质和时间投入。而患有慢性病种类与健康责任和精神成长有关,2种以上慢性病患者健康责任高于1种慢性病患者,但精神成长不如1种慢性病患者。2种以上慢性病患者获取的健康资讯更多,更关注自身健康,但偏于悲观。

从社区卫生服务的利用与健康促进生活方式的关系来看,接受过全科医生的健康教育和慢性病随访的调查对象,健康促进生活方式优于未接受组,而是否在社区卫生服务机构定期治疗慢性病和是否与家庭医生签约并无影响。尤其需要指出的是,健康教育与慢性病随访这2项卫生服务利用对健康责任和体育运动2个维度有影响,而对其他4个维度的影响并无统计学意义。健康责任包括“选择低脂肪、低饱和脂肪和低胆固醇的食物”“限制糖和含糖食物的使用”“与专业人士讨论健康问题”“每月至少1次自检身体”等条目,与全科医生健康教育的内容相关;而体育运动包括“遵循制定好的运动计划”“从日常生活中得到身体锻炼”“运动时会测量自己的脉搏”等条目,也是全科医生健康教育或慢性病随访时的内容。是否在社区卫生服务机构定期治疗慢性病对健康促进生活方式无影响,原因在于大多数调查对象认为的定期治疗慢性病等同于定期在社区卫生服务机构开药[13]。而与研究假设相悖的是,是否签约家庭医生对健康促进生活方式无影响,原因有二:一是广州市家庭医生签约政策的实施时间不长,效果暂不明显;二是健康行为的改变是一个长期过程,知-信-行模式显示行为的转变是一个既复杂又困难的过程,需要一个较长周期[14]。

本研究纳入的慢性病患者包括高血压、糖尿病、慢性胃炎等多种疾病,但并未对病种进行区分,未考察不同病种的慢性病患者健康促进生活方式的差异及接受全科医生服务的影响,拟在下一步的研究中将研究对象细化为不同病种的慢性病患者。

综上所述,改善健康促进生活方式是慢性病患者延缓病情和预防并发症、提高生活质量的重要措施。本研究表明:年龄>65岁、受教育程度小学及以下、个人月均收入≤2 000元是健康促进生活方式干预的重点对象;精神成长、压力管理及体育运动是健康促进生活方式的重点干预维度,应通过提供心理健康教育、心理咨询等辅助手段提高慢性病患者压力管理的能力,以及制定适宜慢性病患者的体育活动计划。此外,社区卫生服务中心提供的健康教育服务和慢性病随访服务是有效的健康促进生活方式干预手段,应覆盖更多的慢性病患者,以及逐渐扩展到健康责任、压力管理等维度。

作者贡献:陈爱云负责调查问卷设计、资料收集、撰写论文并对文章负责;张亮负责统筹调研及文章审校。

本文无利益冲突。