河南省大学生在新冠肺炎流行期间心理援助需求的调查研究

赵国祥,单格妍,李永鑫

(1.河南师范大学 教育学部,河南 新乡 453007;2.河南大学 心理与行为研究所,河南 开封 475004)

2020年初,新型冠状病毒肺炎(以下简称“新冠肺炎”)在武汉爆发,并随着“春运”的脚步在全国范围内迅速蔓延。这不仅扰乱了人们正常的工作生活节奏,也打破了新春佳节的热闹团聚氛围。研究表明,新型冠状病毒有一定的致死性,具有人传染人的能力[注]Chan J, Yuan S, Kok K, et al. A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel-coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. The Lancet, 2020, 395(10223): 514-523.,可通过直接传播、气溶胶传播或接触传播等途径感染他人[注]中国疾病预防控制中心:《新型冠状病毒感染的肺炎公众防护指南》,人民卫生出版社,2020年,第9页。。截至2020年2月18日,全国累计报告新冠肺炎确诊病例达74185例,现有疑似病例5248例,累计死亡病例2004例[注]中华人民共和国国家健康委员会: 《截至2月18日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》,http://www.nhc.gov.cn/xcs/yqfkdt/202002/8f2cfd17f4c040d89c69a4b29e99748c.shtmll,2020年2月19日访问。。由于人群普遍易感[注]中华人民共和国国家健康委员会:《关于印发新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第六版)的通知》,http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202002/8334a8326dd94d329df351d7da8aefc2.shtml,2020年2月19日访问。,为有效防范病毒的社区传播和新冠肺炎疫情的进一步蔓延,各地区各部门积极采取不同措施以限制人员流动。身处疫情带来的非比寻常的社会氛围中,人们的心理健康势必会受到巨大威胁。

自新冠肺炎疫情防控战全面打响,我国迅速进入“全员警备”状态。2020年1月底,全国所有发现新冠肺炎病例的30余个省份均启动重大突发公共卫生事件一级应急响应[注]《30省份启动重大突发公共卫生事件一级响应》,央视网,http://news.cctv.com/2020/01/26/ARTIKi9nbvFE7IAlDtpYW5os200126.shtml,2020年1月26日访问。。随后,世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”[注]中国医学科学院北京协和医学院专家组主编:《协和新型冠状病毒肺炎防护手册》,中国协和医科大学出版社,2020年,第7页。。新冠肺炎的防疫工作成了公共卫生领域的重大危机事件和影响人们工作和生活的重大应激性事件。根据应激理论[注]Lazarus R S. From psychological stress to the emotion:A history of changing outlook. Annual Review of Psychology, 1993, 44(1): 1-21.,此类传染性疾病对人群而言是一个极强的应激源。有学者指出,传染病流行期间几乎每个人都存在不同程度的心理问题,如恐惧心理、焦虑抑郁、急躁心理、被制约的心理及忧虑心理等[注]李学文,华琦:《重大应激事件对人群身心健康的影响》,《首都医科大学学报》,2003年第4期。。而加强心理健康服务不仅是改善人群心理健康水平、促进社会心态稳定的关键措施,也是实现国家长治久安的一项源头性、基础性工作[注]中华人民共和国国家卫生健康委员会:《关于加强心理健康服务的指导意见》,http://www.nhc.gov.cn/jkj/s5888/201701/6a5193c6a8c544e59735389f31c971d5.shtml,2020年2月6日访问。。因此,在新冠肺炎持续蔓延的社会宏观系统下,了解公众心理健康状况和心理援助需求,有利于更加有效地对其心理健康问题予以干预,进而有助于群体心理健康水平的提升和社会稳定心态的营造,促进经济社会的和谐稳定发展。

大学时期是人们社会化和心理社会性发展的重要阶段[注]罗晓路:《大学生心理健康教育的现状与对策》,《教育研究》,2018年第1期。,也是人们世界观、人生观和价值观确立和发展的关键时期。大学生作为新时代的接班人,肩负着未来的希望。但有学者指出,大学生处在心理发展的特殊时期,其心理结构各部分发展不平衡,自我意识常有矛盾冲突,其人格发展也不够完善,受到外界干扰或消极信息的影响后,情绪和行为更容易随之变得消极,更容易产生心理危机[注]孙渝莉,金春寒:《灾难心理分析及大学生心理援助思考》,《教育与职业》,2010年第20期。。高校作为人才培养的重要基地,承担着“教书育人”的使命,心理健康教育从本质上讲,更是高校“育人”的重要工程。当前,在全民防疫的特殊社会氛围下,如何有效地对大学生予以支持、如何确保学生心理保持良好状态、如何帮助学生走出心理危机等是不得不尽快加以思考、积极予以解决的重要问题。基于此,本研究旨在了解新冠肺炎流行期间河南省大学生的心理健康状况及心理援助需求,以便为其提供针对性的心理健康服务,为高校新冠肺炎防控措施的制定和实施提供科学佐证。

一、对象与方法

(一)研究对象

本研究采用方便抽样方法,于2020年1月30日至2020年2月5日对河南省大学生进行网络问卷调查,共回收问卷20227份。删除答题时间少于200s,高于1000s等无效作答问卷后,剩余有效问卷18705份,问卷有效回收率为92.48%。其中,男性3455份(18.47%),女性15250份(81.53%)。参与者中最小年龄16岁,最大为26岁,平均年龄为20.18岁。参与者所处地区涵盖河南省18个地级市。根据调查期间各地级市的疫情程度[注]河南省卫生健康委员会:《截至2月5日24时河南省新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况》,http://www.hnwsjsw.gov.cn/contents/858/48466.shtml,2020年2月6日访问。,将参与者所处地区确诊病例达50例以上的城市划分为“疫情严重区”(即信阳、南阳、郑州、驻马店、商丘和周口),将确诊病例为20例以下的城市划分为“疫情轻微区”(即开封、焦作、鹤壁、三门峡、濮阳和济源),本研究样本中有9406位疫情严重区参与者和3418位疫情轻微区参与者。

(二)研究方法

采用课题组自编《新型冠状病毒肺炎社会调查表》对河南省大学生进行施测,问卷共66项条目,涉及对新冠肺炎认知预防与心理感受等,具体包含对新冠肺炎的认知与辨别、关于预防新冠肺炎的知识、身心症状、非理性行为、对心理援助的需要、关于寻求帮助的方法和治疗方法的知识、对新冠肺炎进行有效自助和他助的知识七个方面。

该调查表由河南大学应用心理学教授、博士后、博士研究生与硕士研究生等5位心理学专业人士在新冠肺炎流行初期,参考以往SARS期间以及类似的突发性公共卫生事件相关文献后编制而成。问卷编制过程中,课题组成员结合疫情期间重要文件与公众反映,在确定了上述七个方面内容的基础上,分别进行各部分的补充和完善,形成初步的《新型冠状病毒肺炎社会调查表》。随后,团队成员进行了多次充分的讨论,对题目内容进行修改与完善,对性质相似题目进行了区分或合并。根据初稿和讨论的结果,对调查表的内容、表述和格式等细节进行规范化修改,最后形成定稿。在该调查表正式发放之前,课题组邀请了若干心理学专业教师及研究生进行预调查,同时收集其反馈意见。最后,结合预调查反馈内容,进一步修改和完善调查表部分题目以形成正式问卷,并进行大范围的发放。

本研究主要关注大学生对心理援助的需要,该部分共包含7道题目,均为单项选择,包含总体心理健康状态、对心理学力量和心理援助的需要、对心理援助工作内容的需要和心理援助工作的承担部门四部分内容。在总体心理健康状态方面,除参与者自我评价心理健康状况变化外,设置心理投射题目,从评价他人角度来对大学生心理健康状况进行调查。在对心理学力量和心理援助的需求方面,从对心理学力量的需要度、心理援助需要和获取援助渠道自信三个方面进行调查。在心理援助工作内容上,具体划分为与新型冠状病毒肺炎有关的医学问题以及四类心理问题,分别为疫情带来的负性情绪、强迫性思维、非理性行为与躯体化症状和隔离引起的不良情绪。为使参与者充分理解题意,题项后提供相关示例以做参考,题项如“非理性行为和躯体化症状,如:囤积药品、茶饭不思,肠胃功能紊乱等”。在心理援助的具体承担部门上,主要划分为卫生部门、教育部门、民政部门、大众媒体、健康教育专业机构和心理学学术团体。

(三)统计分析方法

使用Excel 2010和SPSS 22.0软件对原始数据进行统计处理。根据资料类型的不同,采用描述性统计方法、频率分析方法和列联表2检验等不同统计学方法对数据进行处理与分析。

二、结果

(一)大学生总体心理健康状况

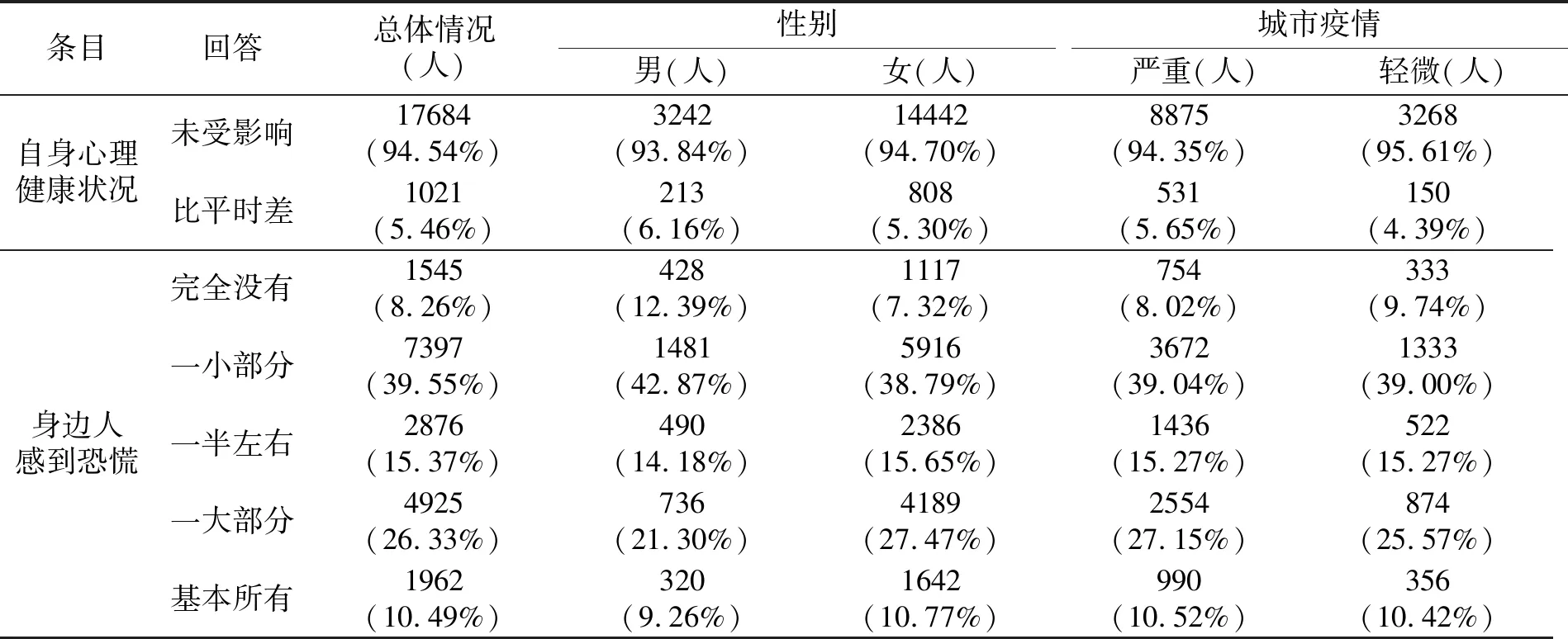

大学生总体心理健康状况的评价结果如表1所示。绝大多数大学生(94.54%)表示心理健康状况并未受到疫情的负面影响,5.46%的大学生表示自身总体心理健康状况比平时更差,91.74%的大学生认为身边有或多或少的人因新冠肺炎而感到恐慌。

表1 大学生心理健康状况回答分布情况

卡方检验结果表明,在自评心理健康状况方面,男性比女性受到更多负面影响(x2=4.10,p<0.05)。在评价他人方面,性别(x2=149.93,p<0.001)和城市疫情(x2=11.19,p<0.05)与身边感到恐慌人数显著相关。进一步的两两比较发现,在身边有人因新冠肺炎而感到恐慌的比例上,女性显著高于男性(x2=95.30,p<0.001),疫情严重区显著高于疫情轻微区(x2=9.63,p<0.01)。

(二)对心理学力量与心理援助的需求

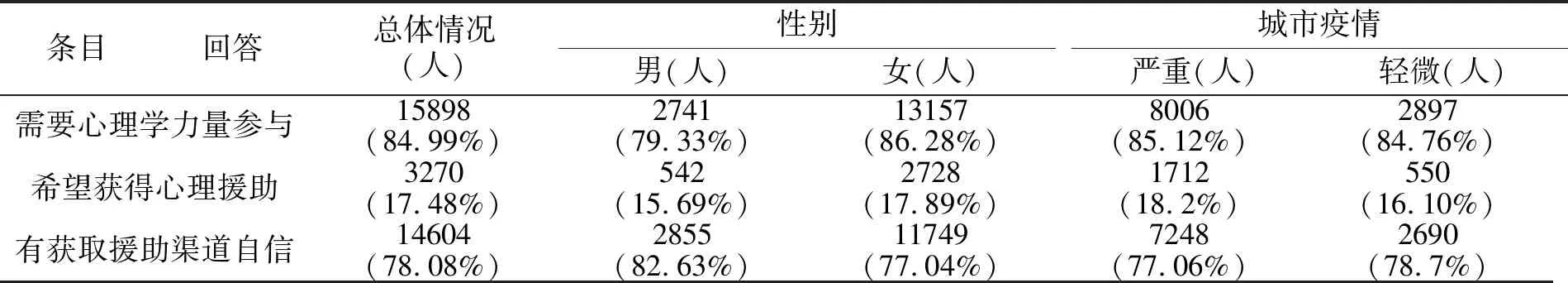

大学生对心理学力量和心理援助需求的回答情况如表2所示。绝大多数大学生(84.99%)表示新冠肺炎防治过程中需要心理学力量的参与,17.48%的大学生表示希望得到心理援助,78.08%的大学生确信自己能在需要的时候有渠道获取心理援助。

表2 心理学力量与心理援助需求分布情况

注:此部分题目的回答为二分变量,表中均为肯定回答情况,其否定回答率为“1~肯定回答率”,下同。

卡方检验结果表明,女性对于心理学力量的需求(x2=125.32,p<0.001)和希望获得心理援助(x2=39.73,p=0.001)的比例显著高于男性,而男性在获取援助渠道自信上显著高于女性(x2=62.04,p<0.001)。疫情严重区比疫情轻微区有更多的参与者希望获得心理援助(x2=7.68,p<0.001)和更少的参与者具备获取援助渠道自信(x2=3.88,p<0.05)。

(三)对心理援助工作内容的需求情况

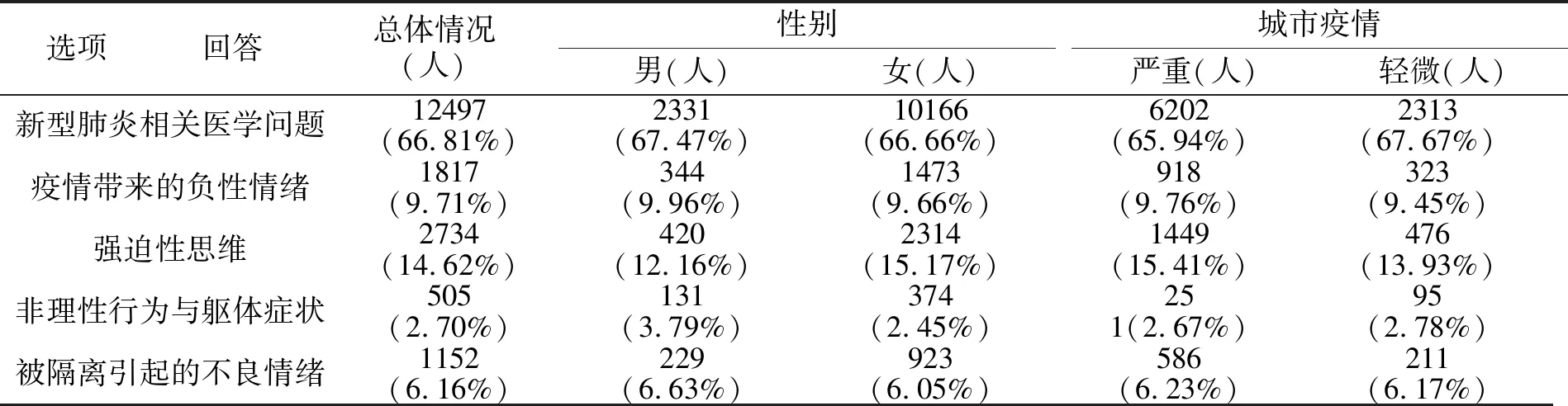

对心理援助工作内容的需求情况如表3所示。总体而言,大学生对新冠肺炎相关医学问题的需求度最高,占总人数的66.81%。对于心理问题需求度最高的分别是强迫性思维(14.62%)、疫情带来的负性情绪(9.71%)和被隔离引起的不良情绪(6.16%)。

表3 心理援助工作内容的需求分布情况

卡方检验结果表明,性别和心理援助的工作内容显著相关(x2=38.30,p<0.001)。进一步的两两比较可知,女性对强迫性思维的援助需求显著高于男性(x2=20.55,p<0.001),对非理性行为与躯体症状的援助需求显著低于男性(x2=19.23,p<0.001)。

(四)心理援助工作的承担团体

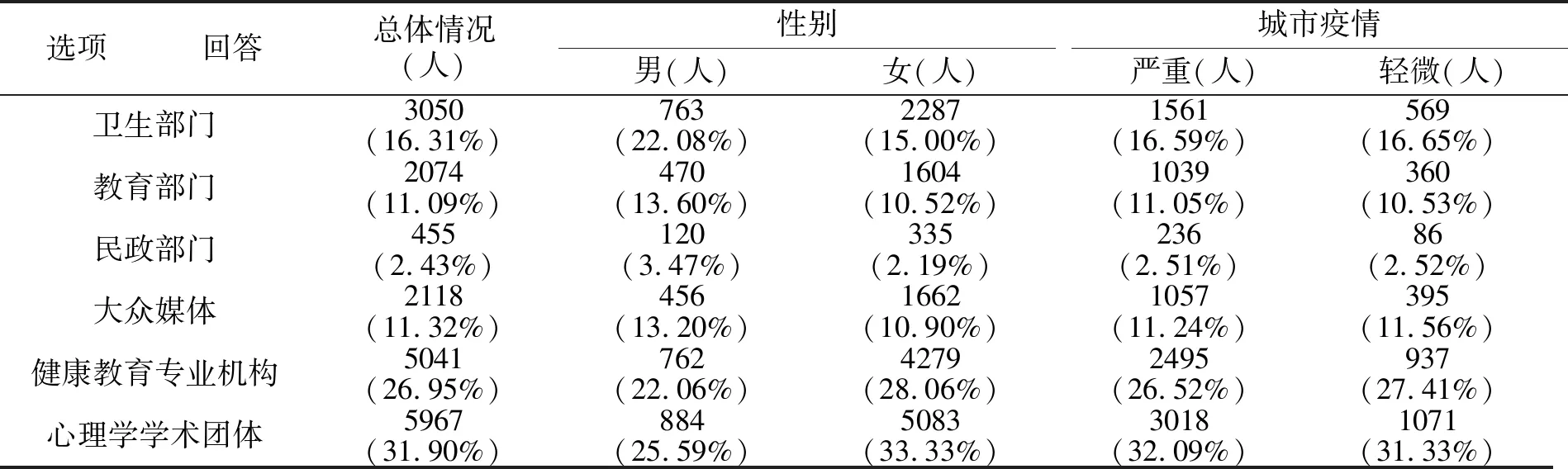

大学生对心理援助工作承担团体的认可分布情况如表4所示。总体而言,大学生群体认为心理学学术团体(31.90%)、健康教育专业机构(26.95%)和卫生部门(16.31%)是承担心理援助工作的主要团体。

表4 心理援助工作承担团体的认可度

卡方检验结果表明,性别与心理援助承担团体显著相关(x2=233.63,p<0.001)。进一步的两两比较结果显示,男性在卫生部门(x2=103.68,p<0.001)、教育部门(x2=27.20,p<0.001)、民政部门(x2=19.34,p<0.001)和大众媒体(x2=14.84,p<0.001)的选择上显著高于女性,其在健康教育专业机构(x2=51.58,p<0.001)和心理学学术团体上(x2=77.78,p<0.001)的选择显著低于女性。

三、讨论与结论

(一)大学生总体心理健康状况

由调查结果可知,94.54%的大学生自我评价心理健康状况未受负面影响。这与我国各部门在疫情期间所做出的准确决策、广泛宣传和及时预防措施所发挥的积极作用密不可分。大学生由于自身具备较高的知识水平和获取信息的能力,能够对新冠肺炎有着较为科学的认知,对未知和新兴威胁因素的科学认识和深入了解有助于其维持稳定的心理健康水平。但大学生评价周围环境时,91.74%的参与者表示身边有人因新冠肺炎而感到恐慌。以往非典期间的研究指出,绝大多数学生在非典封闭管理期间心理稳定,但存在少数个体恐慌心理得分较高[注]张文海,时特林,车文贤:《大学生非典恐慌心理调查研究》,《健康心理学杂志》,2004年第1期。。从心理投射视角而言,参与者在对他人状态进行评估时,容易进行“以己度人”的判断,因此其回答可能与其个人的情绪状态之间存在密切联系。大学生感知到的周围所存在较为普遍的恐慌情绪,可能是其个体恐慌情绪的心理投射结果,但这种恐慌尚在其承受范围内,暂未对其心理健康水平造成负面影响。另一方面,在突发事件下,群体的情绪感染是个体直接接触的过程,与传染病的传播类似,会存在于大规模群体之中[注]何高奇,边晓晖,孙菲:《基于传染病机制的突发事件下群体情绪感染模型》,《华东理工大学学报》(自然科学版),2018年第6期。。根据应激理论,经历较为强烈而持久的应激状态,不仅会干扰个体正常工作和生活,还会影响人的心身健康[注]Lazarus R S. From psychological stress to the emotion:A history of changing outlook, Annual Review of Psychology, 1993,44:1-22.。由于大学生在遇到负性社会应激刺激时,其敏感性较强,价值观不够明确,观点易受影响[注]奚佳梦:《大学生群体对负性社会事件的心理应激现象分析》,《北京教育》(高教),2019年第5期。,因此受到周围存在的普遍恐慌情绪的感染性可能更高,这种负性情绪的长期积累将会成为威胁其心理健康的风险因素。因此加强对大学生群体的心理健康教育,预防其心理不适的产生,帮助其应对负性情绪是高校在疫情期间不容推脱的重要课题之一。在新冠肺炎持续发展的社会环境下,不仅要对已经受到疫情负面影响的大学生加以重点关注,也要重视大学生恐慌情绪的产生与传播,及时予以心理支持,增强其情绪稳定性,防止受到外部不良情绪氛围的感染,同时鼓励其主动输出正能量来感染周围公众,以缓解群体范围内的消极情绪,帮助营造和谐温馨的社会氛围。

进一步的差异检验结果表明,男性在自评心理健康状况方面比女性受到更多负面影响。有学者指出,应激源是否影响到个体的心身健康除取决于事件本身的客观属性外,个体对事件所采取的应对方式也起着一定作用,且性别仅在求助这一应对方式因子上的得分存在显著差异。在这一主要采用的成熟应对方式的得分上,男性显著低于女性[注]曹亚杰,司继伟:《大学生生活事件应对方式与应激反应关系研究》,《中国学校卫生》,2010年第1期。。因此,在新冠肺炎流行期间,女性可能采取了更多的有效应对方式来面对疫情所带来的负性应激事件,减少自我受损程度,故而比男性受到更少的负面心理影响。但在对周围恐慌情绪的评价方面,女性感知周围存在恐慌比例显著高于男性。从心理投射来看[注]蔡成后,申荷永:《心理投射技术在震区学校心理健康教育中的应用》,《中小学心理健康教育》,2010年第9期。,人们有时会不自觉地将自己的情绪、态度和思想等反映到外界事物或他人身上,女性所感知到周围的恐慌可能从侧面反映出其具有一定的自我未察觉的恐慌情绪。这也可能与女性的人格特质有关,敏感是女性的性格特点之一[注]苏文静,王希华:《中国女性人格量表的编制》,《湖北第二师范学院学报》,2014年第2期。,因此在经历社会环境变化时,比男性更容易感知到周围人的情绪状态及其变化,因而感知到了更多恐慌情绪。另外,疫情严重区感知周围存在恐慌比例显著高于疫情轻微区。在疫情蔓延流行时期,人们容易出现恐慌,更多关注和自己周围相关的信息[注]时勘,李文东,乐国安,等:《华北5城市民众SARS疫情中心理行为研究》,《中国公共卫生》,2003年第9期。,因此在周围病例较多的疫情严重区域,个体认为自身所受到的感染风险更高,受到更多的健康威胁,进而产生恐慌的可能性更高。之所以并未出现与SARA期间类似的“心理台风眼效应”[注]谢晓非,谢冬梅,郑蕊,张利沙:《SARS危机中公众理性特征初探》,《管理评论》,2003年第4期。,即身处隔离区的人群焦虑水平反而会更低,可能要考虑到本次疫情从武汉开始爆发,除武汉和湖北部分地区外,其他地区尚未出现大范围的社区传播,因此虽然河南省部分地市病例较多,但仍不是疫情的爆发中心。另一方面,在新冠肺炎得到确切诊断之后,钟南山院士提出的居家隔离建议,在全国范围内迅速得到响应,因此本次疫情与以往传染病或地震等重大危机公共事件中居民所执行的防治行为不同,其心理反应也不尽相同。综上可知,不同人群在疫情期间,心理健康状况方面存在不同的差异,和以往事件中的公众心理反应存在一定的不同,因此高校在制定心理健康教育实施措施时,需对不同人群加以差异性的关注,充分了解不同人群和不同地区的确切需求,才能更有针对性地开展心理服务与心理健康教育。

(二)大学生对心理学力量与心理援助的需求

总体而言,绝大多数大学生(84.99%)认为新冠肺炎防治过程中需要心理学力量的参与,17.48%的大学生表示希望得到心理援助,但有21.92%的大学生不具备获取援助渠道的自信。大学生对于心理学力量的广泛需要,反映出新冠肺炎防疫对于心理学知识的吁求,也反映出对大学生群体进行心理健康教育具有重要作用。且危机事件的应急管理可以缓和急性心理压力、恢复生理心理功能平衡、减小可能发生的心理创伤[注]Kearns M C, Ressler K J, Zatzick D, Rothbaum B O. Early interventions for PTSD: a review. Depression and Anxiety, 2012(10): 833-842.。心理应激只有及时得到减压和疏导, 才能把对身心健康的损害降至最低[注]王文娟,许华山,朱琳,邓铸,宣玲:《医护人员心理应激源量表的编制》,《中国健康心理学杂志》,2014年第4期。。因此,无论是从应对社会危机出发,还是从学生需求出发,高校和心理学团体有责任和义务顺应环境需求,积极响应疾病控制局等相关部门印发的关于疫情期间进行心理服务的工作指南[注]疾病预防控制局:《关于印发新型冠状病毒肺炎疫情防控期间心理援助热线工作指南的通知》,http://www.nhc.gov.cn/jkj/s3577/202002/f389f20cc1174b21b981ea2919beb8b0.shtml,2020年2月7日访问。。在全民战“疫”新冠肺炎期间,应切实关注大学生的心理援助需求,根据不同高校的资源情况组织团结校内心理学力量提出建设性意见和方案,提供切实可行的心理援助服务和心理援助渠道,向大学生提供及时有效的心理健康教育和心理服务,以促进大学生心理健康的稳定发展,进而促进社会整体健康心理氛围的营造。

研究结果还表明,不同群体间对心理学力量和心理援助的需要存在显著差异。女性对于心理学力量的需求和希望获得心理援助的比例显著高于男性,男性在获取援助渠道自信上显著高于女性。结合大学生总体心理健康状况来看,男性虽然受疫情负面影响更大,但其具有更高的获取援助自信。根据资源保存理论[注]Hobfoll S E. Conservation of resources:a new attempt at conceptualizing stress. The American Psychologist, 1989(3): 513-524.,这种获取援助的自我效能反映出了个体具备更多的心理资源,拥有更多的心理资源更有利于资源的积累,进而有助于其面对复杂多样的压力情景。因此,即使男性在疫情期间受到更多的负面影响,其更为丰富的心理资源有利于其应对目前环境,进而导致其对于外界的其他资源的需求(如对心理学力量和心理援助的需求)低于女性。值得关注的是,相比于疫情轻微区大学生,疫情严重区大学生更多地希望获得心理援助、更少地具备获取援助渠道自信。结合大学生感知到周围恐慌情绪和群体情绪感染相关理论可知,疫情严重地区大学生感知到了更多的周围恐慌情绪,由于群体情绪既可以在群体间进行传播也会直接感染到个人,当群体情绪给个体带来了难以自控的情绪体验,则需要心理援助帮助其恢复健康心态。以往研究也指出,疫情程度与学生的危机反应程度正相关[注]周详,王淑兰:《高校学生对“SARS”疫情的危机反应和全员成长的干预策略》,《中国学校卫生》,2004年第3期。。由于疫情严重区大学生周围存在更多恐慌情绪,则其需要面对的负性情绪更高,其所处环境更为复杂和消极,从资源保存理论来看,当原有心理资源不足以支撑其面对现实环境时,则需要及时补充资源。并且在疫情持续蔓延的态势下,疫情严重区大学生为了应对未来资源损失,也需要利用现有机会创造出更多的资源盈余[注]曹霞,瞿皎姣:《资源保存理论溯源、主要内容探析及启示》,《中国人力资源开发》,2014年第15期。。基于此,我们建议高校和教育部门增加心理健康教育公益讲座,尤其要对疫情严重地区学生加以重点关注,科普疫情期间学生可能产生的心理变化历程,并提供有效的心理应对方式,同时开通线上多方式的心理援助渠道,使得大学生有更多的渠道来获取心理援助以缓解疫情所带来的负能量,为大学生提供持续心理支持,补充其心理资源,使其积蓄充足的心理能量以应对疫情期间的消极心理状态。

(三)大学生对心理援助工作内容的需求情况

大学生对心理援助工作具体内容的需求结果显示,66.81%的大学生希望获取与新冠肺炎相关医学问题的援助,大学生对于心理问题需求度最高的分别是强迫性思维(14.62%)、疫情带来的负性情绪(9.71%)和被隔离引起的不良情绪(6.16%)。以往的研究表明,疫情蔓延初期正是危机的冲击阶段,对于医学问题的援助和情绪方面的问题需求较高[注]钟杰,钱铭怡,张黎黎,等:《“非典”心理援助热线来电初步分析报告》,《中国心理卫生杂志》,2003年第9期。,随着疫情逐步得到控制,疾病的医学信息得以科学全面普及,对医学问题的援助需求会逐渐下降。突如其来的新冠肺炎,对于易受外界干扰的大学生群体而言更是一种巨大的应激事件,使其感到生存和健康遭受威胁,影响其机体与心理反应。在思维方面,若压力过大则容易产生“选择性注意”[注]赵旭东,刘中民:《抗疫·安心——大疫心理自助救援全民读本》,上海科学技术出版社,2020年,第6页。,如反复查询疫情相关信息,反复与人讨论疫情,反复思考与担心自己和家人是否受到感染等强迫性思维。在情绪方面,可能会变得更加敏感,消极情绪随未知的威胁一同到来。因此高校要依据大学生个性特点和心理援助的切实需要来提供心理健康教育。对疫情的认知评价会调节、抑制不良应激反应,并且社会支持也可以缓冲疫情带来的心理障碍[注]童辉杰:《“非典(SARS)”应激反应模式及其特征》,《心理学报》,2004年第1期。,因此高校还需要引导大学生对新冠肺炎进行正确认知评价,并提供相应的心理支持,帮助其将负面应激行为转化为积极应激态度,培养大学生积极向上、坚强勇敢的人格品质。

进一步的差异分析结果显示,女性对强迫性思维的援助需求高于男性,男性对非理性行为与躯体症状的援助需求更高。相关研究表明,在公共卫生危机状态下,大学生的心理需求会发生明显变化[注]孙朝阳,陈红,高玛丽:《公共卫生危机状态下大学生人格特征及心理健康分析》,《西安交通大学学报》(社会科学版),2006年第2期。,故疫情期间的心理援助应该从学生此阶段的心理需要入手,因事为制。鉴于不同人群对心理援助内容上存在差异,因此我们建议高校在部署心理援助工作时,注重不同学生群体间的差异化需求,在提供一般普适的心理服务内容后,重点关注不同人群对于心理援助内容需要的特异性,可提供典型案例帮助学生认识自我心理状态,进而调节和缓和由疫情带来的不良心态。

(四)心理援助工作的承担团体

总体而言,大学生群体认为心理学学术团体(31.90%)、健康教育专业机构(26.95%)和卫生部门(16.31%)是承担心理援助工作的主要团体。已有研究显示,在遇到突发公共事件时被试认可度最高的心理干预提供人员为专业心理咨询人员[注]仲学锋,张莲芝,王志敏,洪涛,计国平:《突发公共事件后公众心理危机健康教育需求研究》,《中国健康教育》,2009年第8期。,这与本研究结果基本吻合。对不同大学生群体的差异分析显示,男性在卫生部门、教育部门、民政部门和大众媒体的选择上显著高于女性,而在健康教育专业机构和心理学学术团体上的选择显著低于女性。这可能是由于女性对于心理援助需求更高,因此更加信赖和认可专业心理机构或健康机构。在社会这个宏观系统下,心理学专业团体、健康教育专业机构和卫生部门担负着更高的期望,也应该更加积极地履行使命。然而,对比社会整体心理需求人口基数,专业心理咨询者数量较少,难以充分满足社会大众对援助的需求,因此,高校应当充分发挥其教育职能,协助政府及相关部门建设疫情特殊时期心理服务体系,进行公共危机事件的应急反应,在保障其校内学生的心理健康稳定状态的基础上,发挥其自身资源优势来服务大众,助力疫情防治工作。

在以往发生的突发性公共危机事件的管理中,重大应激反应往往引起大量社会心理问题,给个人和群体带来一定的心理困扰[注]赵旭东,钱铭怡,樊富珉:《心理-社会干预系统在突发性事件中的意义和作用》,《中国心理卫生杂志》,2003年第8期。。心理危机干预在个人应激和社会应急的重要时刻所起的作用,在以往重大公共危机事件(如非典和汶川地震)中可以得到初步肯定。心理干预有助于预防一些精神障碍的产生,促进患者躯体医学治疗,从微观上可提升个人和团队的战斗力,从宏观上可为各个层面的管理与决策提供科学佐证[注]赵旭东,刘中民:《抗疫·安心——大疫心理自助救援全民读本》,上海科学技术出版社,2020年,第8页。。大学生作为情绪易感人群,且人口基数巨大,大学生心理健康是社会关注的热点问题,其心理状况的健康发展是未来社会和国家的重要财富。因此在防治新冠肺炎这个全民战“疫”中,除加强对大学生医学知识支持之外,多个部门应协同工作,以高校心理危机干预网络的覆盖为抓手,实施全面心理救援。但同时拒绝夸大心理援助功能,应将大学生心理援助作为医学救助的重要辅助手段。下一步研究还应更加全面和深入地了解学生群体心理健康状况和心理援助需求。实施针对性的心理援助有利于改善被干预者不良心境,有效预防群体不良心理氛围的产生,及时阻止疫情负面影响的泛化。高校进行突发公共卫生事件相关心理健康教育,将有助于在危难中激发大学生坚强品质,塑造其健全人格,进而助力疫情防控,共同攻克“新冠”难关。