白居易、刘禹锡“春深”唱和诗中的江南与长安

戴伟华

刘禹锡和白居易大和二年(828)在长安有《春深》诗唱和,开成二年(837)在洛阳有《忆江南》唱和,与《春深》唱和形成呼应的是,白居易词回忆江南风物,“江南好,风景旧曾谙”“江南忆,最忆是杭州”“江南忆,其次忆吴宫”,大赞江南之美;刘禹锡词不依“忆江南”内容要求,写“春去也,多谢洛城人”,与词调应写内容和地点偏离。(1)另有专文《刘禹锡〈忆江南〉及其依“曲拍为句”意义新探》论述(待刊)。元和十年(815)白居易贬江州司马。此前,白居易活动大致以长安为中心,此后白居易任职杭州、苏州,大和二年任刑部侍郎,在长安与刘禹锡唱和,有《和春深二十首》,刘诗题作《同乐天和微之深春二十首 同用家、花、车、斜四韵》,为行文方便,下文中简作《春深》或《深春》,义同。

刘禹锡永贞元年(805)贬为朗州司马,元和九年(814)承诏还京,后又贬任连州刺史,长庆元年(821)任夔州刺史,长庆四年(824)改和州刺史,大和元年(827)授主客郎中分司东都,二年授主客郎中、集贤直学士。大和五年(831)出为苏州刺史,八年授汝州刺史,又代白居易为同州刺史,开成二年为太子宾客分司东都。此时和白居易《忆江南》,白居易时以太子宾客分司东都。除了其任职江南,其实刘禹锡曾在江南度过少年时代,并对江南有清晰的记忆,其《送裴处士应制举》诗中云:“忆得童年识君处,嘉禾驿后联墙住。垂钓斗得王馀鱼,踏芳共登苏小墓。”(2)(唐)刘禹锡撰,《刘禹锡集》整理组点校,卞孝萱校订:《刘禹锡集》卷二十八,北京:中华书局1990年版,第379页。另据刘禹锡《澈上人文集纪》云:“初,上人在吴兴,居何山,与昼公为侣,皎然字昼,时以字行。时予方以两髦执笔砚,陪其吟咏,皆曰孺子可教。”(3)(唐)刘禹锡撰,《刘禹锡集》整理组点校,卞孝萱校订:《刘禹锡集》卷十九,北京:中华书局1990年版,第239页。

《春深》唱和,虽有时间之限,但比较二人的写作,有一点却为人忽视,即地域因素。白居易二十首,其中有写江南春深之景,而刘禹锡二十首却无江南之景的专题写作。刘白二人《春深》唱和诗计四十首,创作地点是在洛阳。固然写作地点限制了诗歌的表述,作者审视范围当以写作地为中心。但刘禹锡完全排斥对江南的书写,应有原因。春深题旨所指是暮春季节,理应无江南、江北地域之限,应包括江南、江北。《春深》为组诗,有二十首之多,而且出于一人之手,只要不离开春深季节,任何一个角度都可以切入。如以地域切入,春深长安好、春深洛阳好、春深杭州好、春深越州好、春深扬州好。写诗是有构思的,角度应是构思的重要内容。因唱和数量达二十首,如切入地域,也会兼顾人物;如切入人物,亦当兼写地域。一旦涉地域,就不能以所处之地为唯一对象,应写入东西南北中各地风物,白居易诗就是如此,江南成为《春深》诗的一个部分。

《春深》这类诗多写风物、风俗、物候,故朱金城云:“刘、白诗中故实,深可考见唐代中叶长安风俗之一斑,凡治唐史者均不可忽视。”(4)(唐)白居易撰,朱金城笺校:《白居易集笺校》,上海:上海古籍出版社1988年版,第1832页。事实上,《春深》唱和诗可包括两方面内容:一类是唐代中叶长安风俗;另一类不容忽视,刘白的江南记忆,就超出“长安风俗”。一方面是写长安,应融入江南记忆。这一类诗中,其江南痕迹并不容易寻找。另一方面是刘白诗中直接描写江南的,可视为完全的江南记忆。其中关于渔父、潮等的描写应是明显的江南形象。

一、刘禹锡《春深》“江南”缺席

元稹、白居易、刘禹锡《深春》唱和诗四十首,首唱者元稹诗已不存,但可以根据白居易和刘禹锡诗,知道唱和的实际规则。唱和诗式起句为“何处春深好,春深XX家”,内容由第二句“XX家”确定,如“春深刺史家”,全诗就写春深时节刺史家的情况;诗式为五律,如“何处春深好,春深贫贱家。荒凉三径草,冷落四邻花。奴困归佣力,妻愁出赁车。途穷平路险,举足剧褒斜”,押韵、对仗、粘合都符合五律要求。

最为重要的是,除“春深”时间限制外,吟咏对象并无其他限制,即可以与首唱者是同一对象,也可以不同。因元稹诗不存,故无法知道元稹诗吟咏对象。现在只能将白居易和刘禹锡诗在咏唱对象上作一归纳。

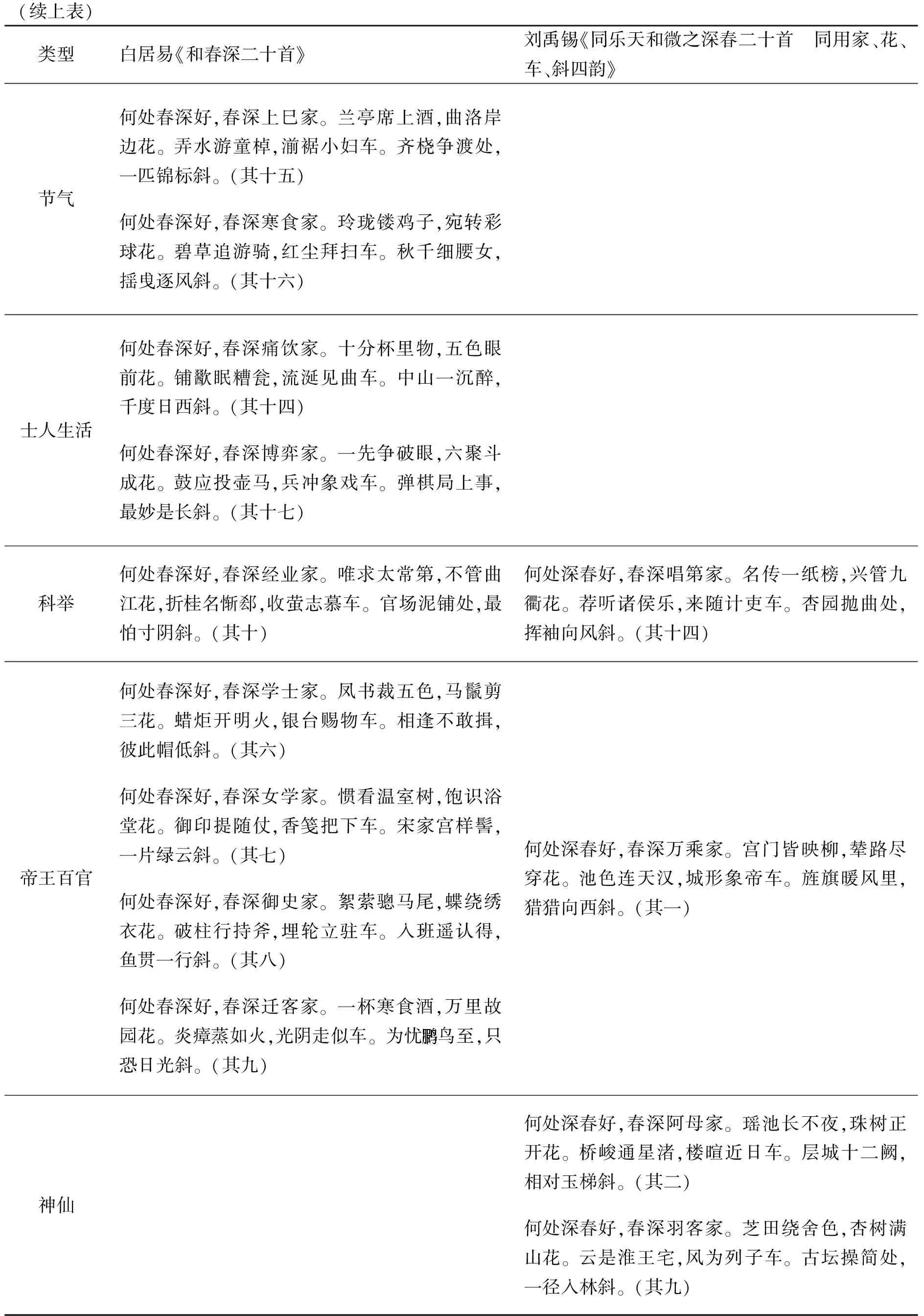

白刘“春深”唱和诗对比表

(续上表)类型白居易《和春深二十首》刘禹锡《同乐天和微之深春二十首 同用家、花、车、斜四韵》节气何处春深好,春深上巳家。兰亭席上酒,曲洛岸边花。弄水游童棹,湔裾小妇车。齐桡争渡处,一匹锦标斜。(其十五)何处春深好,春深寒食家。玲珑镂鸡子,宛转彩球花。碧草追游骑,红尘拜扫车。秋千细腰女,揺曵逐风斜。(其十六)士人生活何处春深好,春深痛饮家。十分杯里物,五色眼前花。铺歠眠糟瓮,流涎见曲车。中山一沉醉,千度日西斜。(其十四)何处春深好,春深博弈家。一先争破眼,六聚斗成花。鼓应投壶马,兵冲象戏车。弹棋局上事,最妙是长斜。(其十七)科举何处春深好,春深经业家。唯求太常第,不管曲江花,折桂名惭郄,收萤志慕车。官场泥铺处,最怕寸阴斜。(其十)何处深春好,春深唱第家。名传一纸榜,兴管九衢花。荐听诸侯乐,来随计吏车。杏园抛曲处,挥袖向风斜。(其十四)帝王百官何处春深好,春深学士家。凤书裁五色,马鬛剪三花。蜡炬开明火,银台赐物车。相逢不敢揖,彼此帽低斜。(其六)何处春深好,春深女学家。惯看温室树,饱识浴堂花。御印提随仗,香笺把下车。宋家宫样髻,一片绿云斜。(其七)何处春深好,春深御史家。絮萦骢马尾,蝶绕绣衣花。破柱行持斧,埋轮立驻车。入班遥认得,鱼贯一行斜。(其八)何处春深好,春深迁客家。一杯寒食酒,万里故园花。炎瘴蒸如火,光阴走似车。为忧鸟至,只恐日光斜。(其九)何处深春好,春深万乘家。宫门皆映柳,辇路尽穿花。池色连天汉,城形象帝车。旌旗暖风里,猎猎向西斜。(其一)神仙何处深春好,春深阿母家。瑶池长不夜,珠树正开花。桥峻通星渚,楼暄近日车。层城十二阙,相对玉梯斜。(其二)何处深春好,春深羽客家。芝田绕舍色,杏树满山花。云是淮王宅,风为列子车。古坛操简处,一径入林斜。(其九)

(续上表)类型白居易《和春深二十首》刘禹锡《同乐天和微之深春二十首 同用家、花、车、斜四韵》写日常人及其行为何处春深好,春深嫁女家。紫排襦上雉,黄贴鬓边花。转烛初移障,鸣环欲上车。青衣传毡褥,锦绣一条斜。(其十八)何处春深好,春深娶妇家。两行笼里烛,一树扇间花。宾拜登华席,亲迎障幰车。催妆诗未了,星斗渐倾斜。(其十九)何处春深好,春深妓女家。眉欺杨柳叶,裙妒石榴花。兰麝熏行被,金铜钉坐车。扬州苏小小,人道最夭斜。(其二十)何处深春好,春深少妇家。能偷新禁曲,自剪入时花。追逐同游伴,平章贵价车。从来不堕马,故遣髻鬟斜。(其十五)何处深春好,春深京兆家。人眉新柳叶,马色醉桃花。盗息无鸣鼓,朝回自走车。能令帝城外,不敢径由斜。(其七)何处深春好,春深稚女家。双鬟梳顶髻,两面绣裙花。妆坏频临镜,身轻不占车。秋千争次第。牵拽彩绳斜。(其十六)何处深春好,春深幼子家。争骑一竿竹,偷折四邻花。笑击羊皮鼓,行牵犊颔车。中庭贪夜戏,不觉玉绳斜。(其二十)释道何处深春好,春深兰若家。当香收柏叶,养蜜近梨花。野径宜行乐,游人尽驻车。菜园篱落短,遥见桔槔斜。(其十七)何处深春好,春深老宿家。小栏围蕙草,高架引藤花,四字香书印。三乘壁画车。迟回听句偈,双树晚阴斜。(其十八)

此表需要补充说明:(1)刘诗“富室家”亦作“富贵家”。(2)刘诗“大镇家”视同“方镇家”,“小隐”视同“隐士”,细言有别。(3)白刘诗均写“富贵家”,而白诗有“贫贱家”,刘无;刘诗中“富贵家”外尚有“贵戚家”“恩泽家”“豪士家”“贵胄家”,形成补充,又与白诗“贫贱家”形成对比,列入一类。(4)“女学”似指女学士。学士,应指翰林学士。“迁客”指贬官。(5)京兆家,当指京城人家。

可见,吟咏对象完全相同的只有几首,相类的有几首,大多吟咏对象并不相同。这里有一疑问,现存白居易、刘禹锡“春深”唱和诗各二十首,合计四十首。二人同题唱和,各二十首,如此极大数量唱和在二人同题唱和诗中并不多见。元稹为首唱,也应有二十首,二十首在流传中被遗佚了,实在令人不解。按照常识去推想,三人唱和,首唱诗稿应保存在和唱者手中,相对于个体创作,那些写出来只有自己看的独白诗歌存留下来的可能性更大。试想三人唱和诗歌都抄在几张纸上,或一卷之中,稍不留心,作品和作者就会混杂而混乱,现存四十首《春深》唱和诗中,是否有元稹的作品,不能妄断。但白居易《和微之诗二十三首》序云:“微之又以近作四十三首寄来,命余继和。其间淤絮四百字、车斜二十篇者流,皆韵剧辞殚,瑰奇怪谲。”刘禹锡诗题为《同乐天和微之深春二十首,同用家、花、车、斜四韵》,似乎正符白、刘各二十首之数。这里的文字似有误,“其间淤絮四百字、车斜二十篇者流,皆韵剧辞殚,瑰奇怪谲”几句,确有费解处。先不论“淤絮四百字”,“车斜二十篇”显然不是“韵剧”(韵剧,即剧韵、险韵),刘禹锡《牛相公见示新什谨以韵次用以抒下情》诗中也提到“剧韵”:“剧韵新篇至,因难始见能。”“车斜”肯定不属险韵,更不是“瑰奇怪谲”。从赋咏对象而言,同者少异者多,也是唱和中不符常规的做法。唐人诗歌有张冠李戴现象,唱和诗的署名也是造成作者与作品不一或混乱的原因之一。至于序题中数字“廿”“十”书写也极易相混。现在只能就存留作品的署名来论刘、白《春深》唱和四十首了。

比较白居易和刘禹锡唱和诗,从江南和长安书写看,确有差异。其较为明显的是,白居易诗中有江南描写,而刘禹锡则无。白居易《春深》诗二十首中,江南描写与诗歌吟咏对象相关联,如“春深潮户家”的“潮户”是写钱江潮中的潮户,这是江南的劳动行业。

第一,白居易《春深》诗作中写江南之作,无疑义者有:

①“何处春深好,春深潮户家。涛翻三月雪,浪喷四时花。曳练驰千马,惊雷走万车。余波落何处,江转富阳斜。”诗写钱江潮。“涛翻三月雪,浪喷四时花。曳练驰千马,惊雷走万车。”这四句写潮水来时壮观。富阳河流属钱塘江水系,潮水余波可经富阳而缓流,故云“余波落何处,江转富阳斜”。元稹《去杭州》:“杭州潮水霜雪屯。潮户迎潮击潮鼓。”(5)(唐)元稹撰,冀勤点校:《元稹集》卷二十六,北京:中华书局2010年版,第353页。潮户,处江濒海的船夫。这一首也是写钱塘江潮水,并有“潮户迎潮击潮鼓”的风俗。以雪状潮,北宋柳永亦沿袭此法,其《望海潮》云“怒涛卷霜雪,天堑无涯”。(6)(宋)柳永著,薛瑞生校注:《乐章集校注》中编《望海潮》,北京:中华书局2012年版,第322页。

②“何处春深好,春深妓女家。眉欺杨柳叶,裙妒石榴花。兰麝熏行被,金铜钉坐车。扬州苏小小,人道最夭斜。”这也是一首江南诗歌。“扬州”当为“杭州”之误。周婴《巵林》卷二:“苏小实钱塘人。白乐天《杨柳枝词》:‘苏州杨柳任君夸,更有钱塘胜馆娃。若解多情寻小小,绿杨深处是苏家。’则亦以为武林人,知‘扬’字为‘杭’字之误。宋陈子兼《窗间纪闻》:嘉兴县西南六十步,《地记》云:晋歌妓苏小小墓,今有片石在通判厅,曰苏小小墓。徐凝《寒食》诗:‘嘉兴郭里逢寒食,落日家家拜扫归。只有县前苏小小,无人送与纸钱灰。’则小小墓又在嘉禾。岂丽媛妖姬两地争以为重乎?刘禹锡《送裴处士》诗云:‘忆得当年识君处,嘉禾驿后联墙住。垂钩钓得王馀鱼,踏芳共登苏小墓。’梦得咏已及此,《纪闻》又非诬耳。”沈涛《匏庐诗话》卷中:“唐人诗言钱唐苏小小不一而足,古诗亦言‘何处结同心,西陵松柏下’。西陵即今西兴,六朝时为钱唐地,嘉兴苏小或别是一人耳。白乐天诗:‘扬州苏小小,人道最夭斜。’是扬州有苏小,古女子名不嫌相同,未可据以为疑也。”(7)(唐)白居易撰,谢思炜校注:《白居易诗集校注》卷二十六,北京:中华书局2006年版,第2086页。苏小小,应为杭州人氏。

③“何处春深好,春深渔父家。松湾随棹月,桃浦落船花。投饵移轻楫,牵轮转小车。萧萧芦叶里,风起钓丝斜。”这首诗应是写江南渔父的。渔父,屈原有《渔父》,张志和等人唱和有《渔歌》。“桃浦落船花”,与“桃花流水鳜鱼肥”相类。张志和等人唱和有“江上雪,浦边风”。浦,濒水,临水之地,往往为南方所用地名或地方,如何逊《夜梦故人》“浦口望斜月”、王昌龄《采莲曲》“来时浦口花迎入”。南方称水名为溆浦,《楚辞·九章·涉江》:“入溆浦余儃佪兮,迷不知吾之所如。”王逸注:“溆浦,水名。”后有地方名溆浦,在湖南省境内。溆水亦在湖南境内。“移轻楫”,江南水乡人行路工具是船,张志和《渔歌》唱和有“能纵棹,惯乘流”。“萧萧芦叶里,风起钓丝斜”也是南方景物,张志和唱和有“荻花干”,荻,似芦苇,生长在水边,秋天开紫花,这里是写春深,故言“萧萧芦叶”。故此首“春深渔父家”,具有鲜明的江南特征。

第二,有疑而可定者。

“何处春深好,春深上巳家,兰亭席上酒,曲洛岸边花。弄水游童棹,湔裾小妇车。齐桡争渡处,一匹锦标斜。”这一首诗应为写江南上巳。“兰亭席上酒,曲洛岸边花”,指王羲之所记《兰亭集序》曲水流觞事。谢思炜注云:“兰亭席上酒,曲洛岸边花”,兰亭见卷十四《上巳日恩赐曲江宴会即事》出注。(8)(唐)白居易撰,谢思炜校注:《白居易诗集校注》卷二十六,北京:中华书局2006年版,第2081页。“上巳日恩赐曲江宴会”谢注引《唐会要》卷二九节日:“元和二年正月诏停中和重阳二节赐宴,其上巳日仍旧。”《剧谈录》卷下曲江:“上巳即赐宴臣僚,京兆府大陈筵席,长安、万年两县以雄盛相较,锦绣珍玩无所不施,百辟会于山亭,恩赐太常及教坊声乐,池中彩舟数只,唯宰相、三使、北省官与翰林学士登焉。每岁倾动皇州,以为盛观。”(9)(唐)白居易撰,谢思炜校注:《白居易诗集校注》卷十四,北京:中华书局2006年版,第1095页。这里笺注意味着“兰亭席上酒,曲洛岸边花”指上巳曲江宴,但“池中彩舟数只”并非竞渡之舟。从全诗看,“兰亭”“曲洛”当指吴越之事,而非长安之事。曲洛,所指不明,但不是指曲江。洛,并非指京洛。从“兰亭”看,“曲洛”应和“兰亭”相应,是兰亭附近的水名。“洛”可能是“水”的误写,行草之“洛”“水”字形颇为相似,“水”为仄声字,“曲水”不仅符合平仄要求,因是用典,亦称雅驯,且正和“兰亭”相对,王羲之《兰亭集序》:“又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。”故“兰亭”句是用兰亭典写江南文事,而非指曲江赐宴。

“弄水游童棹,湔裾小妇车”,朱笺谢注引《荆楚岁时记》注云:“《玉烛宝典》曰:元日至晦日,人并酺食渡水,士悉湔裳酹酒于水湄,以为度厄,今世人惟晦日临河解除,妇人或湔裾。”(10)(唐)白居易撰,谢思炜校注:《白居易诗集校注》卷二十六,北京:中华书局2006年版,第2082页。可见这两句也是写荆楚风俗。

“齐桡争渡处,一匹锦标斜”也是写南方竞渡的活动。竞渡起因一说是:民间为了纪念屈原,时间为五月五日。《荆楚岁时记》载:“是日竞渡采杂药,俗为屈原投汨罗日,伤其死所,故并命舟檝以拯之。”(11)王毓荣著:《荆楚岁时记校注》,北京:文津出版社1988年版,第164页。但唐代竞渡变为游戏,与屈原似无关涉。《唐语林》卷五补遗:“杜亚在淮南竞渡采莲,龙舟锦缆之戏,费金千万。”(12)(宋)王谠撰,周勋初校证:《唐语林校证》卷五《补遗》,北京:中华书局2008年版,第496页。《新唐书·杜亚传》:“方春,南民为竞度戏。”(13)(宋)欧阳修,(宋)宋祁撰,中华书局编辑部点校:《新唐书》卷一百七十二,北京:中华书局1975年版,第5207页。元氏长庆集卷三《竞舟》:“楚俗不爱力,费力为竞舟……画鹢四来合,大竞长江流……一时欢呼罢,三月农事休。”(14)(唐)元稹撰,冀勤点校:《元稹集》卷三,北京:中华书局2010年版,第34页。且时间也不在五月五日,而是在“方春”“三月”,对应三月三日上巳节的时间。

这首春深上巳诗,除“曲洛”二字易被认为是长安曲江之景外,其他都是江南景观,故于“曲洛”二字细辨,“曲洛”当为“曲水”之误写,“兰亭席上酒,曲水岸边花”正符合兰亭曲水流觞的用典。

第三,不是专写江南,但诗中有写南方的诗句。

“何处春深好,春深寒食家。玲珑镂鸡子,宛转彩球花。碧草追游骑,红尘拜扫车。秋千细腰女,揺曵逐风斜。”此首或忆江南寒食节事,“玲珑镂鸡子”,《荆楚岁时记》:“去冬至一百五日,即有疾风甚雨,谓之寒食。禁火三日,造饧﹑大麦粥。斗鸡,镂鸡子,斗鸡子。打球、秋千、施钩之戏。”注:“《玉烛宝典》曰:此节,城市尤多斗鸡卵之戏。《左传》有季郈斗鸡。其来远矣。古之豪家,食称画卵,今代酒尤染蓝茜杂色,仍如雕镂。”(16)(唐)白居易撰,谢思炜校注:《白居易诗集校注》卷二十六,北京:中华书局2006年版,第2082页。“镂鸡子”是荆楚寒食游戏,但无法确定全诗写江南风物,最多只能说有江南影像。

衡定事物性质,需要完全符合,有一点突破都有可能改变事物原有的属性。白居易诗中写江南笔墨不多,但从创作实际看,《深春》唱和并不限于长安,可以写江南。元稹诗已佚,无从知其面貌,从白居易和诗可知,元稹诗当有江南之咏。刘禹锡是和元、白二人深春诗的,也就是说他作为最后一位和诗者,应该更明白和诗规则,而且刘禹锡是有江南经历和生活经验的,他青少年就是在江南度过的,他写过不少江南或南方诗歌,如在武陵写过《竞渡曲》《采菱行》《桃源行》。白居易诗有“春深潮户家”,刘禹锡诗中也写过大潮,如《浪淘沙》:“八月涛声吼地来,头高数丈触山回。须臾却入海门去,卷起沙堆似雪堆。”(17)(唐)刘禹锡撰,《刘禹锡集》整理组点校,卞孝萱校订:《刘禹锡集》卷二十七,北京:中华书局1990年版,第362页。按理说,白诗有咏“潮户”诗,刘禹锡当自然相和。刘禹锡和诗中的江南缺席,无疑是有意为之。

二、长安是《春深》唱和主要书写对象

朱金城在《和春深二十首》笺注中称:“作于大和三年(829),五十八岁,长安,刑部侍郎……刘、白诗中故实,深可考见唐代中叶长安风俗之一斑,凡治唐史者均不可忽视。”(18)(唐)白居易撰,朱金城笺校:《白居易集笺校》,上海:上海古籍出版社1988年版,第1832页。瞿蜕园在《刘禹锡集笺证》中附有白居易《和春深二十首》,诗后有其按语:“白诗有富阳及杭州、苏州故事,则所咏不专限于长安。疑元诗体例如此,故白亦随意涉及,然‘宋家宫样髻’一语足见其切合长安时事。”(19)(唐)刘禹锡著,瞿蜕园笺证:《刘禹锡集笺证》外集卷二,上海:上海古籍出版社1989年版,第1103页。可见二位都关注到白刘《春深》唱和诗中的长安风俗。这四十首唱和诗内容丰富,层次丰富,人物丰富,可以说合起来就是一部《长安春深风物录》,甚至可与后来宋代孟元老《东京梦华录》合观,一写唐,一记宋,有同样的史料价值和认识价值。

白居易和刘禹锡唱和中对象基本相同的几首,都是写长安的。他们是富贵家、执政家、方镇家、刺史家、隐士家,稍有不同的是,白诗中“富贵家”,刘诗为“富室家”;白诗中“方镇家”,刘诗为“大镇家”;白诗中“隐士家”,刘诗为“小隐家”。方镇和大镇,隐士和小隐,细言有别,方镇有大小之分,而隐士亦有大小之分。除此而外,还有需讨论的,富贵家等五类中,可确定居住长安的只有执政家,办公之所和住处应均在长安。但其他如写“富贵家”如何说是写长安呢?还有方镇家、刺史家呢?可否理解为是写居住在长安或家在长安的方镇家、刺史家。隐士家更有疑问,隐士不一定在长安,江南也有,如何判别,标准应是除身份的活动地点外,那就看诗所写的内容。

所谓“某某家”,家,应指居住之家。达官贵人,方镇刺史,在京都应有房产居住。如裴度住宅在洛阳,“立第于集贤里,筑山穿池,竹木丛萃,有风亭水榭,梯桥架阁,岛屿回环,极都城之胜概。又于午桥创别墅,花木万株,中起凉台暑馆,名曰绿野堂。引甘水贯其中,酾引脉分,映带左右。度视事之,与诗人白居易、刘禹锡酣宴终日,高歌放言,以诗酒琴书自乐,当时名士,皆从之游。”(20)(后晋)刘昫等撰,中华书局编辑部点校:《旧唐书》卷一百七十,北京:中华书局1975年版,第4432页。家在京师,杜佑一例也是说明。他在长安经营一园林住宅,其《杜城郊居王处士凿山引泉记》云:“佑此庄,贞元中置。杜曲之右,朱陂之阳。路无崎岖,地复密迩。开池水积川流,其草树蒙茏,冈阜拥抱,在形胜信美,而跻攀莫由。爰有处士,琅邪王易简,字高德,经术探于梱秘,文章擅于风雅。精识穷于洽理,奥学究于天人。栖迟衡茅,秕糠爵禄。旁治他艺,尤精术数。短褐或弊,箪笥屡空。守道安贫,不求不竞。素多山水,乘兴游衍。逾月方归,诚士林之逸人,衣冠之良士。佑景行仰止,邀屈再三。惠然肯来,披榛周览。因发叹曰:懿兹佳景,未成具美。棠泉可导,绝顶宜临。而面势小差,朝晡难审。庸费不广,日月非延。舆识无不为疑,佑独固请卒事。”(21)(清)董诰等编:《杜城郊居王处士凿山引泉记》,《全唐文》卷四百七十七,北京:中华书局1983年版,第4878页。

贞元中杜佑或在朝或在镇,园林修建非短期能成,园成之后,又或领镇地方,“贞元三年,征为尚书左丞,又出为陕州观察使,迁检校礼部尚书、扬州大都督府长史,充淮南节度使。丁母忧,特诏起复,累转刑部尚书、检校右仆射。十六年,徐州节度使张建封卒,其子愔为三军所立,诏佑以淮南节制检校左仆射、同平章事,兼徐泗节度使,委以讨伐。佑乃大具舟舰,遣将孟准先当之。准渡淮而败,佑杖之,固境不敢进。及诏以徐州授愔,而加佑兼濠、泗等州观察使。在扬州开设营垒三十余所,士马修葺,然于宾僚间依阿无制,判官南宫僔、李亚、郑元均争权,颇紊军政,德宗知之,并窜于岭外。十九年入朝,拜检校司空、同平章事,充太清宫使。”(22)(后晋)刘昫等撰,中华书局编辑部点校:《旧唐书》卷一百四十七,北京:中华书局1975年版,第3978—3979页。杜佑的长安居所,有助于对《春深》唱和诗中对方镇家、大镇家、刺史家的理解和把握。

注家对《春深》唱和诗可以了解长安风俗的史料价值给予充分关注,但诗歌语言描写风俗毕竟不同于史书和笔记的载录,不易明白。比如白居易诗:“何处春深好,春深方镇家。通犀排带胯,瑞鹘勘袍花。飞絮冲球马,垂杨拂妓车。戎装拜春设,左握宝刀斜。”这首诗解释有如下难点:(1)“通犀排带胯”通犀,犀角,宝物。带胯,佩带上衔蹀躞之环,用以挂弓矢刀剑。以通犀为蹀躞之环,排列在腰带上。(2)“瑞鹘勘袍花”,“瑞鹘”或作“瑞鹤”,作“瑞鹘”是。《旧唐书·德宗纪》:“诏:‘顷来赐衣,文彩不常,非制也。朕今思之,宜有定制,节度使宜以鹘衔绶带,观察使宜以雁衔威仪。’威仪,瑞草也。”(23)(后晋)刘昫等撰,中华书局编辑部点校:《旧唐书》卷十三,北京:中华书局1975年版,第371页。(唐)白居易撰,谢思炜校注:《白居易诗集校注》卷十七,北京:中华书局2006年版,第1412页。方镇包括节度使和观察使,白诗此处以“瑞鹘”兼指,亦可。勘,核验,“瑞鹘勘袍花”,即以袍花上的瑞鹘确定其节度使身份。(3)“戎装拜春设,左握宝刀斜。”春设,一般词典释为“唐时民间的迎春仪式”,并引白居易《和春深》“戎装拜春设,左握宝刀斜”诗句及《太平广记》卷一八二引唐无名氏《玉泉子·赵琮》为释义:“一日,军中高会,州郡谓之春设者,大将家相率列棚以观之。”这里有疑,诗写春深,应是暮春时节,如迎春当在冬末春初,或立春日。白居易诗有“何处春深好,春深上巳家”“何处春深好,春深寒食家”,上巳在三月三,寒食在去冬至一百五日,清明前一日,可见春深指暮春三月。另一解释为:“春设”,任半塘《唐戏弄》六“设备”:“设之古谊,本包含宴,曰‘宴设’,初无设戏之意。至隋、唐,称‘宴设’之意渐变,有‘宴’指饮食,而‘设’指伎艺者。”(24)任半塘著:《唐戏弄》,上海:上海古籍出版社1984年版,第969页。如指饮食伎艺,为何要“戎装”“左握宝刀”?

如何对系统发电后的余热进行有效回收利用,成为推动燃气分布式能源系统应用的关键。本文对不同种类余热利用设备的特点和选用原则进行了分析和讨论。

着戎装而设拜,春,泛言春天而非指立春或初春。宝刀,常佩于身左,用于使用则右握,便于抽取;用于礼仪则左握,以示不会抽取。这样,“戎装拜春设,左握宝刀斜”似可解释,春天的某种仪式中,方镇着戎装而行拜礼,左手握着宝刀。

陕西昭陵博物馆长乐公主墓壁画《仪卫图》,右边的将军形象正是“戎装”,“左握宝刀斜”

但刘禹锡“春深大镇家”诗中所写应是方镇日常工作,而白居易所写“方镇家”却难定义,如果说白居易诗中“飞絮冲球马”,可以理解为在园中打马毬而自己训练,刘禹锡诗“前旌光照日,后骑蹙成花。节院收衙队,球场簇看车”应不是在“家”中的事。“前旌”,旌,旌旗。《新唐书·车服志》:“大将出,赐旌以专赏,节以专杀。”(29)(宋)欧阳修、(宋)宋祁撰,中华书局编辑部点校:《新唐书》卷二十四,北京:中华书局1975年版,第526页。“节院”,节度使官署。节度使有节楼,节堂,设节院使,见《新唐书·百官志四下》(30)(宋)欧阳修、(宋)宋祁撰,中华书局编辑部点校:《新唐书》卷四十九下,北京:中华书局1975年版,第1310页。。“看车”,看球者所乘车。《封氏见闻记》卷六:“打球,古之蹴鞠也。开元、天宝中,玄宗数御楼观打球为事。马或奔逸,时致伤毙。然打球乃军中常戏,虽不能废,时复为尔。”(31)(唐)封演撰,赵贞信校注:《封氏闻见记校注》卷六,北京:中华书局2005年版,第53页。至少诗中提到“节院”“衙队”,不能是大镇居处的长安之家,而是指任上之事。

从白居易和刘禹锡所写“方镇家”“大镇家”看,实写与虚写结合,既有长安居家的描写,又有方镇镇守的想象。白居易、刘禹锡在春深唱和中那些咏唱共同对象的作品,各有侧重,互为补充。春深唱和诗内容丰富取决于咏唱对象丰富。除白居易和刘禹锡共同咏唱的富贵家、执政家、方镇家、刺史家、隐士家外,还有白居易、刘禹锡写长安的不同阶层和不同的职业。依次序分别为白居易诗中贫贱家、学士家、女学家、御史家、迁客家、经业家、痛饮家、博弈家、嫁女家、娶妇家、妓女家;刘禹锡诗中万乘家、阿母家、贵戚家、恩泽家、京兆家、羽客家、豪士家、贵胄家、唱第家、少妇家、稚女家、兰若家、老宿家、种莳家、幼子家。另白居易有咏时节的,上巳家、寒食家。不同对象都在深春季节中表现出不同的风貎。

因花、车为韵字,又是颔联、颈联中对仗句,和花相对、和车相对也是相类名词,这就造成相类似众多名物的汇集,反映了长安风俗人情。如白居易和刘禹锡所咏对象相同或相似者罗列于此,可见涉及方面广泛,刻画名物纷纭。如白居易所咏“富贵家”,与“花”对的为“鸟”,与“车”对的为“队”,“马为中路鸟,妓作后庭花。罗绮驱论队,金银用断车。”而刘禹锡则为“唯多贮金帛,不拟负莺花。国乐呼联辔,行厨载满车”。其他例子如“执政家”,白居易诗为“凤池添砚水,鸡树落衣花。诏借当衢宅,恩容上殿车”,刘禹锡诗为“恩光贪捧日,贵重不看花。玉馔堂交印,沙堤柱碍车”;“方镇家”,白居易诗为“通犀排带胯,瑞鹘勘袍花。飞絮冲球马,垂杨拂妓车”,刘禹锡诗为“前旌光照日,后骑蹙成花。节院收衙队,球场簇看车”。这些例子说明白居易和刘禹锡都是优秀诗人,虽然诗中的花和车不一定指具体的花、车式样品种,而多数是写和花、车相关的形态,二人面对同一对象,避免雷同,又同用“花”“车”韵,如再注意到“花”“车”韵句的对应句描写,更见出功力。

《春深》唱和诗反映长安民间习俗。白居易诗中嫁娶描写,对了解唐代嫁女娶妇风俗很有帮助。“何处春深好,春深嫁女家。紫排襦上雉,黄贴鬓边花。转烛初移障,鸣环欲上车。青衣传毡褥,锦绣一条斜。”如“青衣传毡褥”,龚颐正《芥隐笔记》云:“今新妇转席,唐人已尔。乐天《春深娶妇家》诗云‘青衣转毡褥,锦绣一条斜’。”(32)(宋)龚颐正撰:《芥隐笔记》,丛书集成初编本,北京:中华书局1985年版,第18页。陶宗仪《南村辍耕录》卷十七载:“今人家娶妇,舆轿迎至大门,则传席以入,弗令履地,然唐人已尔。乐天《春深娶妇家》诗云‘青衣转毡褥,锦绣一条斜’。”(33)(元)陶宗仪撰:《南村辍耕录》,上海:上海古籍出版社2012年版,第191页。二人所引白诗均作“转毡褥”,白诗“传”注去声,意同。(34)(唐)白居易撰,谢思炜校注:《白居易诗集校注》卷二十六,北京:中华书局2006年版,第2084页。风俗应代代相沿,但为何“弗令履地”,不见记载,后世附会其义甚多。《战国策》载:“左师公曰:父母之爱子,则为之计深远。媪之送燕后也,持其踵为之泣,念悲其远也,亦哀之矣。已行,非弗思也,祭祀必祝之,祝曰:必勿使反。岂非计久长,有子孙相继为王也哉!”(35)(汉)刘向集录,(南宋)姚宏、鲍彪等注:《战国策》下,上海:上海古籍出版社2015年版,第461页。踵,足跟,代指足,足以行走。持其踵,故悲其足行遥远。如被“使反”,遣回娘家,亦以足行。疑古来女子出嫁“弗令履地”,与此认识相关,即不留足痕,不可循原迹而归。“何处春深好,春深娶妇家。两行笼里烛,一树扇间花。宾拜登华席,亲迎障幰车。催妆诗未了,星斗渐倾斜。”此首和上首相应,前写嫁女,此写娶妇。其中写到“障幰车”“催妆诗”等风俗,和史载互证。因为是写长安风俗,诗中没有去描写少妇的神情姿态,这和李白诗有了区别。李白《长干行》:“十四为君妇,羞颜未尝开。低头向暗壁,千唤不一回。”(36)(唐)李白著,(清)王琦注:《李太白全集》卷之四,北京:中华书局1977年版,第256页。对比可知春深诗还是在写市民生活,而李白重在写新妇羞态。李白写人,而白居易写事,各有侧重。以白居易《长恨歌》《琵琶行》写人的技巧,将人物作生动刻画也是能做到的。春深诗中也有重在写人物的,如刘禹锡对少妇童稚的描写,生动活泼,值得关注。“何处深春好,春深少妇家。能偷新禁曲,自剪入时花。追逐同游伴,平章贵价车。从来不堕马,故遣髻鬟斜。”这首诗特别注重总体把握,细部刻画。“偷”“剪”“追逐”“平章”,此类动词丰满立体。偷,偷学,即暗中模仿;平章,议论,少妇们一起议论贵价豪车,形象逼真,韵味十足。“何处深春好,春深稚女家。双鬟梳顶髻,两面绣裙花。妆坏频临镜,身轻不占车。秋千争次第,牵拽彩绳斜。”“何处深春好,春深幼子家。争骑一竿竹,偷折四邻花。笑击羊皮鼓,行牵犊颔车。中庭贪夜戏,不觉玉绳斜。”稚女、幼子,同类而性别不同,诗人很好地表现出各自特点。稚女,以形象描写为主;幼子,以动作描写为主。统观二诗,大致可以了解唐代儿童娱乐形式和嬉戏工具。

春深唱和诗,以写实手法描绘各类人群的活动情感,同样留下了许多珍贵的资料。举例来说,如礼仪制度,“左握宝刀斜”反映的是唐代军中礼仪,但不见于记载,握刀剑于左,则示恭敬之意。此与韩愈文互为印证,由此也纠正了韩愈文集整理中的错误。又如风俗习俗,“青衣传毡褥,锦绣一条斜”记录了女子出嫁时足不着地的风俗,这也是宋代人论女子出嫁“弗令履地”风俗时,所引唐人唯一用例,以说明宋代以前此风俗即已存在。春深诗涉及方面多,故无意中有一条材料填补了唐代花木栽培史的空缺。“接树两般花”指两种花色植物经嫁接成双色花种。俞樾《茶香室四抄》卷二十八《接花》:“宋高似孙纬略云:山谷接花诗‘雍也本犂子,仲由元鄙人,升堂与入室,只在一挥斤’。接花之法,惟见刘禹锡诗:‘分畦十字水,接树两般花。’”(37)(清)俞樾撰,卓凡、顾馨、徐敏霞点校:《茶香室四钞》卷二十八,北京:中华书局1995年版,第1929页。

三、白居易、刘禹锡“春深”唱和的回忆选择

这样的选择回忆应缘于诗人的整体生活经验,偶然性的经历也会给诗人带来记忆的选择和对过去生活及其意义的否定。白居易和刘禹锡对长安书写有共同性,而在回忆中对江南生活的认定则不同,刘禹锡回避了江南书写,其为必然,还是偶然,还是因为刘禹锡和白居易写诗时,由于某一情绪支配而回避,这都难以简单判断。

事实上,从诗歌写作层面审视,刘禹锡与白居易对江南书写存在差异。

第一,白居易、刘禹锡江南生活经历及其认知不同。尽管刘禹锡青少年在江南度过,但白居易和刘禹锡对江南的感知不同,白居易《钱塘湖春行》最为大家熟知,是江南代表诗作,“孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥?乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。”(38)(唐)白居易撰,谢思炜校注:《白居易诗集校注》卷二十,北京:中华书局2006年版,第1614页。而刘禹锡在苏州刺史任上也写过一些诗,很难有白居易诗歌写江南那样阳光,从内心流溢出喜欢。刘禹锡在苏州任上也常和白居易交流,好像并不太喜欢江南生活,其《秋日书怀寄白宾客》云:“州远雄无益,年高健亦衰。兴情逢酒在,筋力上楼知。蝉噪芳意尽,雁来愁望时。商山紫芝客,应不向秋悲。”(39)(唐)刘禹锡撰,《刘禹锡集》整理组点校,卞孝萱校订:《刘禹锡集》卷三十二,北京:中华书局1990年版,第451页。将苏州视为“远州”,苏州虽为天下雄州,亦以为“雄无益”。“年高健亦衰”,说明心情不好与年岁大有关系。还有两首在苏州玩月诗,也是和白居易交流的。《酬乐天七月一日夜即事见寄》:“夜树风韵清,天河云彩轻。故苑多露草,隔城闻鹤鸣。摇落从此始,别离含远情。闻君当是夕,倚瑟吟商声。外物岂不足,中怀向谁倾?秋来念归去,同听嵩阳笙。”(40)(唐)刘禹锡撰,《刘禹锡集》整理组点校,卞孝萱校订:《刘禹锡集》卷三十二,北京:中华书局1990年版,第450页。见月“念归”是诗的主题。又《八月十五日夜半云开然后玩月因书一时之景寄呈乐天》:“半夜碧云收,中天素月流。开城邀好客,置酒赏清秋。影透衣香润,光凝歌黛愁。斜辉犹可玩,移宴上西楼。”(41)(唐)刘禹锡撰,《刘禹锡集》整理组点校,卞孝萱校订:《刘禹锡集》卷三十二,北京:中华书局1990年版,第451页。刘禹锡说“斜辉犹可玩,移宴上西楼”,白居易《答梦得八月十五日夜玩月见寄》诗却云:“南国碧云客,东京白首翁。松江初有月,伊水正无风。远思两乡断,清光千里同。不知娃馆上,何似石楼中?”诗注云“其夜,余在龙门石楼上望月”。(42)(唐)白居易撰,谢思炜校注:《白居易诗集校注》卷三十一,北京:中华书局2006年版,第2388页。白虽为答诗,其旨趣与刘大异,将赏月和赏吴娃联系,忘不了“江南忆,其次忆吴宫。吴酒一杯春竹叶,吴娃双舞醉芙蓉。早晚复相逢”。(43)(唐)白居易撰,谢思炜校注:《白居易诗集校注》卷三十四,北京:中华书局2006年版,第2599页。在白居易的眼中,吴娃是苏州的标配。白居易诗词中“吴娃”可爱,“吴娃双舞醉芙蓉”。刘禹锡也写吴娃,《馆娃宫》云:“宫馆贮娇娃,当时意大夸。艳倾吴国尽,笑入楚王家。月殿移椒壁,天花代蕣华。唯余采香径,一带绕山斜。”(44)(唐)刘禹锡撰,《刘禹锡集》整理组点校,卞孝萱校订:《刘禹锡集》卷三十八,北京:中华书局1990年版,第561页。又有《姑苏台》诗:“故国荒台在,前临震泽波。绮罗随世尽,麋鹿占时多。筑用金锤力,摧因石鼠窠。昔年雕辇路,唯有采樵歌。”(45)(唐)刘禹锡撰,《刘禹锡集》整理组点校,卞孝萱校订:《刘禹锡集》卷三十八,北京:中华书局1990年版,第561页。原题似为注,云:“馆娃宫在郡西南砚石山上,前瞰姑苏台,傍有采香径,梁天监中置佛寺曰灵岩,即故宫也信为绝境因赋二章。”显然,刘禹锡对吴娃现象的反思批判,与白居易对吴娃娇好风姿的由衷欣赏迥然不同。

第二,对长安的向往和眷恋,这是唐代士人的共同情结。因刘禹锡参加永贞革新,曾是京都叱咤风云的政治人物,内心有解不脱的京师情结。在长安与江南的视野中,长安更为重要,而江南则是无足轻重的。刘禹锡有两首玄都观桃花诗,借景抒情,含有讽刺。《元和十年自朗州承召至京戏赠看花诸君子》:“紫陌红尘拂面来,无人不道看花回。玄都观里桃千树,尽是刘郎去后栽。”(46)(唐)刘禹锡撰,《刘禹锡集》整理组点校,卞孝萱校订:《刘禹锡集》卷二十四,北京:中华书局1990年版,第308页。《再游玄都观绝句并引》:“余贞元二十一年为屯田员外郎,时此观未有花木。是岁,出牧连州,寻贬朗州司马。居十年,召至京师,人人皆言有道士手植仙桃,满观如红霞,遂有前篇以志一时之事。旋又出牧,于今十有四年,复为主客郎中。重游玄都,荡然无复一树,唯兔葵燕麦动摇于春风耳。因再题二十八字,以俟后游。时大和二年三月。‘百亩中庭半是苔,桃花净尽菜花开。种桃道士归何处?前度刘郎今独来!’”(47)(唐)刘禹锡撰,《刘禹锡集》整理组点校,卞孝萱校订:《刘禹锡集》卷二十四,北京:中华书局1990年版,第308页。对二诗解读有不同角度,但刘禹锡对长安强烈关切,心系长安之情应是诗中之义。也可以理解为是一位三十多岁进入权力中心,而又被迫离开权力中心的政治家对长安关切的诗意表达。这种快捷上升的官员心态恐怕是其他人难以透彻理解的。

第三,刘白二人都有被贬经历,但对南方的印象是不同的。刘禹锡因参与永贞革新,三十三岁时被贬往远州,由朝中得志的青年新贵突然变为负罪被贬的远州官员。刘禹锡在中央实际以监察御史身份进入核心层,握有重权,角色突然转变,产生了刻骨铭心的记忆,而对南方的记忆应是负面的;而白居易被贬江州时三十九岁,此前已在中央工作十多年,行政能力得到锻炼,故被贬江州不同于刘禹锡被贬远州的心态。白居易“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”(48)(唐)白居易撰,谢思炜校注:《白居易诗集校注》卷十二《琵琶引》,北京:中华书局2006年版,第962页。,刘禹锡“犹念天涯未归客,瘴云深处守孤城”(49)(唐)刘禹锡撰,《刘禹锡集》整理组点校,卞孝萱校订:《刘禹锡集》卷三十五,北京:中华书局1990年版,第522页。,两个“天涯”的含义,相去甚远。刘禹锡被贬无回朝希望,白居易明白被贬是有机会回朝的。无论从年龄、地点,还是被贬性质来看,二人有很大差异。而这种差异在共同咏唱的对象选择中表现出来。

刘禹锡、白居易《忆江南》《春深》唱和,存在刘诗回避江南书写的事实,本文尽管在作品对比分析中寻找其原因,但未必中的,毕竟选择对象是主观性产物,是心理活动的结果。总之,刘白二人《春深》唱和中长安书写是共性,故从《春深》唱和诗中可以了解长安风俗,有关长安风俗的细节描写,具有重要的认识价值,因此对诗中名物作了较为详细的考证,还有一些名物可作专题研究,而对刘禹锡在诗中“江南缺席”现象的发现,其原因尚要进一步探讨。通常所云,说有什么容易,说没有什么难,在刘白诗比较中,认为刘诗“江南缺席”,希望在方法上提供解决类似案例的尝试,在思路上对唐代文学研究深入展开有新的突破。