晚清翻译场域下的苏籍译家的译学思想述评

张 芳

(江苏第二师范学院 外国语学院,南京 210013)

引言

翻译,作为不同语言和民族之间进行文化交流和沟通的桥梁,在世界文化交流的过程中起到了不可取代的作用。在一定意义上说,翻译保证了世界各民族文化的共存、交融与发展,与社会的发展、文化的积累以及世界文明的进步是紧密结合在一起的。翻译活动不是孤立的,它与人类社会的政治、经济、科技、文化等均有密不可分的联系,特别是人类思想交流的一个重要的纽带与桥梁[1]。因此,翻译研究的重心不仅应该放在语言、认知及审美层面上,而且更应该关注研究其政治社会效果及影响[2]201。

鸦片战争后,中华民族为了雪国耻,图生存,出于政治、经济、军事、社会和文化等方面的需要,开始打开国门,向西方学习。翻译就自然成为了传播西学的主要途径。作为西学传播的主体,翻译家们从事翻译工作有其深刻的社会背景,对民族思想文化的沟通起了极大的推动作用,在翻译史上留下了永恒的足迹,他们的译著及译学思想对中国近代科技史乃至思想史的发展产生了深远影响。

自20世纪90年代末期以来,学界学者们纷纷借鉴布尔迪厄的社会学理论来研究分析译者惯习与翻译场域的关系,探讨翻译的社会因素和解读译者的选择。本文拟借助布尔迪厄社会学理论中关于“场域”的阐述,结合史料,审视晚清时期科技书籍的翻译场域中苏籍译家的翻译行为与译学思想,阐释翻译活动在特定时期的作用、影响以及译家译学思想。

一、布尔迪厄的社会学理论

布尔迪厄(Pierre Bourdieu)是当代法国著名的社会学家,在社会学界占有重要的地位。近年来,布尔迪厄的社会学理论以其强大的解释力,引起了译界学者的关注。勒菲弗尔(André Lefevere,1998)、西米奥尼(Daniel Simeoni,1998)、古安维克(Jean-Marc Gouanvic,2002)、赛拉洛—谢菲(Rakefet Sela-Sheffy,2005)、沃尔(Michaela Wolf,2006)纷纷借鉴和运用布尔迪厄的场域(field)、惯习(habitus)、资本(capital)等概念来研究翻译现象,探讨其在翻译研究中的应用。

随着学者们研究的深入,逐渐形成了翻译研究的“社会学转向”(Sociological turn)。2005年,翻译学术期刊TheTranslator出版了一期探讨布尔迪厄理论框架下翻译的社会学研究的专刊,使得翻译研究的社会学模式得到了国际翻译学界的广泛关注。布尔迪厄的社会学理论为翻译及翻译研究提供了一个全新的视角,沃夫(Michaela Wolf)对其评价道:“在研究翻译理论和实践中构成权力关系的因素上,布尔迪厄为我们提供了一个最具影响力的架构。”[3]

场域是布尔迪厄的社会学理论中最核心的概念之一,布尔迪厄所使用的场域概念“具有高度的技术性和极其精确的内涵”[4]。布尔迪厄认为场域是“具有自己独特运作法则的社会空间”[5]162。作为各种位置之间客观存在的关系网络,场域“并不是一个相对实在的物体,而是为了更好地解释现代社会关系而创造出来的概念……场域的概念正是为我们提供了这样一个社会学的视角和方法,去解读翻译活动中种种的关系和规则”[6]。

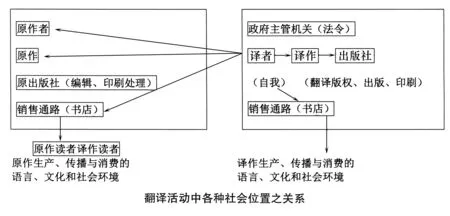

任何场域都是相对独立的,有其独特规则的关系系统,且与周边场域相互渗透。因此,只有考察翻译场域与其相关场域的关系和互动,才有可能了解翻译场域之中的规则。翻译是文化政治的场域,与权力场域有着密切的联系。权力场域中格局的变化会影响翻译场域规则的变化。译者、译作、出版商、读者、评论者等在翻译活动的过程中形成了一种特定的关系网络(见下图)[7]“翻译场域是各种关系、各种力量相互交织、相互作用的社会网络,要理解翻译,就要理解个人或机构参与者(agents/agency)在这一社会网络即翻译场域内占据或竞争什么样的位置,以及场域内各种权力关系如何相互依存,交互作用。”[8]

二、晚清的翻译场域

“在人类文明发展史中,文化的每一次重大进步与发展,都离不开翻译。每一次重大的文化复兴,都伴随着翻译的高潮。”[9]晚清时期,由于清政府的政治腐败、恐洋排外和闭关锁国,最终导致了国力的衰竭和鸦片战争的惨败。战败的耻辱震撼了朝廷,更是唤醒了民众。鸦片战争后,一批有识之士面对民族危亡,雪国耻,图自强,谋复兴,共赴救亡图存大业,加快了西学救国的步伐,积极推动翻译和传播西方自然科学和哲学、社会科学知识,由此出现了继东汉至唐宋的佛经翻译、明末清初的西方科技翻译以来的又一个翻译的高潮——一个以大规模引进“西学”为标志的翻译高潮,使得中国近代向西方国家寻求真理的历程进入了一个新的阶段。

“翻译事业的发展,无时无刻不受制于相关社会文化的需要和发展。”[2]145晚清的翻译实践主要集中在对科学成果的引入,这为翻译子场域的形成提供了外部条件。这一时期主流的翻译作品有明显的功利性,“绝不仅仅是一种简单的语言转换行为,而是译入语社会中一种独特的政治行为和文化行为。”[10]12出于了解世界、求富求强和救亡图存的目的,翻译场域内学术、科技及小说各种体裁的翻译作品彼此 “为占据不同层级社会空间的不同位置而斗争”[11]。

晚清时期见证了科学书籍翻译的高潮,这与这一时期的特定社会环境是密不可分的。洋务时期,洋务派创设了外语与科学技术兼学的近代学堂和翻译机构,培养了一批科技翻译家,翻译了大批科学技术书籍,推动了清末科学技术的发展。维新时期,维新改良派人士提倡新学,广设译学馆,广译西书,较之洋务时期,在译书层面上,量多面广,质量更精,影响深远,为五四时期的白话文运动打下了基础。

纵观晚清西学翻译思想的发展,这一时期的西学翻译“建立了自己的翻译理论和翻译方法,并结合西学翻译的实际,继承和发扬了古代佛经翻译思想精华,完成了中国传统翻译思想发展的形成期。”[12]26这一时期的西学翻译不仅得到了蓬勃的发展,全面、系统、重点地介绍了西方的自然科学和哲学社会科学思想,对清末的科学技术发展和社会改革起到了积极的促进作用,而且培养和造就了中国一流的科技翻译家,他们的历史功绩和翻译成就为后人所敬仰。这批翻译家中有很多人来自江苏各地,王韬、徐寿、华蘅芳、马建忠就是其中的杰出代表。

三、科技翻译场域中苏籍译家的译学思想

晚清西学东渐时期,见证了科技翻译作品的大量涌现。译著涉及天文、数学、化学、物理、机械制造、兵学、力学等领域,旨在启迪民智,共赴救亡图存大业。据熊月之(2011)统计,1860—1900四十年中,共译出各类西书555种,译书数量从多到少的顺序是应用科学—自然科学—社会科学。1900—1911年中,译书总数至少有1 599种,与之前的译书顺序正好相反,这一时期的译书从多到少的顺序是社会科学—自然科学—应用科学[13]9—11。因译书有特定目标,繁荣某一领域的西学,也意味着疏忽另一领域的西学。对科技书籍翻译的重视极大推动了科技文献的翻译,构建成了科技翻译的大场域,使其在晚清翻译场域中争得重要的一席之地,并促成场域的位移。正如布尔迪厄所述,“场域内每一个新的位置都决定着整个场域结构的位移……导致场域内其他位置占有者在位置争斗过程中的一系列改变。”[5]58

作为这一时期西学传播的主体,苏籍译家是一支强大的译者队伍,他们身体力行,积极投身于译介西方文化、传播西方科学知识和介绍新思想伟大事业中,不仅推动了晚清时期翻译事业的发展,在翻译史上留下了永恒的足迹,而且对中国近代科技史乃至思想史的发展也产生了深远影响。

(一)王韬的译学思想

鸦片战争后,中国贫弱落后,西方富强先进。中国所处的外部环境发生了巨大的变化,西方传教士在通商口岸翻译、编写和出版了许多中文书刊,传播了许多新鲜知识。以启迪民智、济世求真为目的,以自然科学为主要研究对象的科学思潮,由是兴起。苏籍译家王韬便是其中较为突出的一位先进知识分子。

王韬(1828—1897),字子九,江苏甫里人。他在中国近代思想史、新闻史、中学西渐史、教育史、政治史以及在介绍、吸收西方科学方面都很有影响力。王韬天资聪颖,20岁首抵上海,接触西方先进科学技术,便倾心向之。在墨海书馆译书期间,他不甘心只翻译西方新教传教的经籍,便发愤自学天文、数学、几何等知识,很快便能译述西方天文、力学、史志及科技新闻等书籍与资料,在介绍、吸收西方科学方面作出了重大的贡献。他在晚清第一个译介西方天文学史料(《西国天学源流》),第一个翻译西方近代力学书籍(《重学浅说》),第一个翻译普法战争(《普法战纪》),从而第一个向国人译介巴黎公社。他所译述的西方科学知识内容远比魏源与林则徐的译作丰富,而他翻译西方书籍又早于徐寿与华蘅芳。与此同时,王韬还是第一个协助西士翻译传播中国传统经典的优秀学者。他协助理雅各翻译《中国经典》,比较准确地传播了优秀的中国经典文化,对西方学习中国经典文化的影响,长达百年而经久不衰[14]。

然而,尽管这一时期很多人参与翻译或接触西方近代科学知识,并且译介了大量书籍,但由于大多数国人长期闭目塞听,不明世界形势,加之传播的地区受限(仅限于少数通商口岸)、传播的数量不多(传播主体为传教士,而他们这一时期的主要工作是翻译、印刷宗教读物,科学知识读物仅占其出版物的1/4的比例)、传播手段(渠道不畅)等原因限制了西学传播的程度。以王韬为代表的少数惊而醒之,“对西学所做出的反应,只能算是一汪平静的水面激起的一丝微澜,对中国社会有些影响,但不大。”[13]219

(二)徐寿父子的译学思想

第二次鸦片战争后,以学习西方坚船利炮、科学技术为主要内容的近代化运动随之而起。“欲求知彼,首在译书。”基于主客观因素,由政府出面设立机构,组织译员系统翻译西书的江南制造局应时而设。翻译馆的设立标志着一个新时期的到来。在此场域下,科学书籍的翻译凸显其必要地位。在这些科技书籍的翻译方面,“化学通常被认为是成就最大的,选本精而系统,译笔畅达渊雅,这些都是与徐氏父子的贡献分不开的。”[15]徐寿(1818—1884),字雪村,江苏无锡人,著名化学家、科技翻译家。作为江南制造局翻译馆的台柱,他知识渊博,通晓数学、化学、物理、机械制造,是晚清难得的一名科技全才。徐寿著述繁富,是一位高产的科技翻译家,与傅兰雅合作的《化学鉴原》《化学鉴原续编》《化学鉴原补编》《化学考质》《化学求数》,系统译介了19世纪70至80年代西方近代化学知识的主要内容和成就,内容涵盖了有机化学、无机化学、定量分析化学和定性分析化学等领域,对中国近代科技的发展有着重要的影响。

徐建寅(1845—1901),字仲虎,江苏无锡人,徐寿次子,是晚清民初的科学先驱。作为江南制造局翻译馆最年轻的中国翻译委员,其著述甚丰,内容涉及自然科学、技术科学和社会科学等领域。他与西人合作的译著在近代科学翻译事业史上占有重要地位,对我国近代科学技术与工业发展,都产生过重大的影响[16]。

除此以外,在翻译思想方面,徐寿等人最大的理论贡献是统一了科学技术术语。他与傅兰雅提出的译名诸项原则:第一,尽可能意译, 而不音译;第二,万一不能意译,则要用尽量适当的汉字音译……要建立音译体系;基本词素音译字要固定, 要用官话音译;第三,新术语应尽可能同汉语固有的形式建构相一致;第四,译名要简练;第五,译名要予以准确的定义;第六,译名要在各种场合都要符合原意, 不致矛盾;第七,译名要有灵活性[12]22。这些译述对于中文元素名称的确定奠定了基础,给化学工作者带来了极大的便利,对我国后来翻译化学书籍产生了极其深远的影响,不仅清末、民国时期以至于建国后在翻译化学书籍时,基本上都遵循了这些原则。1950年政务院学术名词委员会在颁布《化学物质命名原则》时,其《总则》明确规定:“元素的命名用字,以谐音为主,会意次之。但应设法避免同音字。”在“元素”一章中又规定:“元素名称用一字表示。在普通情况为气态时,从气;液态者,从水;固态的非金属从石;金属从金。”这些规定都吸收和继承了徐寿等人提出的译名原则,而且有的规定一直沿用至今[17]。徐寿从译名统一的原则到科学术语词典的编纂都在翻译史上留下了宝贵的财富。1984年,徐寿逝世100周年,中国化学界隆重纪念了这位对我国近代化学做出重大贡献的先驱。

(三)华蘅芳的译学思想

华蘅芳(1833—1902),字若汀,江苏无锡人,著名数学家、科学翻译家和西学东渐的先驱者。与徐寿父子一样,华蘅芳“深知只有译介更多的西方科技书籍,向国人广泛传播西方先进科技知识,方能造出更多更好的兵器军舰,也才能更快地实现强军强国。”[18]631华蘅芳本人尽管不懂西文,但深谙翻译西书的重要性,认为翻译“系制造之根本”。作为江南制造局翻译馆的骨干译员,他熟知数理科技,积极学习西方的先进科技知识,所译书籍众多,学科遍涉数学、矿物学、地质学、兵学等。秉承“译以为用,急用先译”的翻译理念,他一生译著11种61册,其中10种50册由江南制造局出版,包括数学方面5种,其他涉及地质学、气象学、兵学等5种。在这些译著中,很多都是“首次译介引入新的学科知识,为该学科在我国的发展作出了重要的贡献。有些译书多次再版,有些长期被用作学堂教材,在国内广泛传播”[18]647。在翻译质量方面,他的译著质量上乘,“译本文辞畅朗,论者谓足兼信、达、雅三者之长。”[19]他的译著至今仍被视为我国数学科学的宝贵遗产[12]21。

(四)马建忠的译学思想

19世纪70年代起,随着中国民族资本主义的出现,一批怀着强烈民族忧患意识的知识分子提出在政治和经济上实行维新变法的主张,他们认为要使中国富强,必须学习西方资本主义国家的自然科学技术和社会政治经济制度,提倡变法自强。在此场域下,马建忠便是其中著名的维新人士。

马建忠(1845—1900),字眉叔,江苏丹徒人,我国近代杰出的语言学家、著名翻译家和早期资产阶级维新思想家。他深谙数国“洋语洋文,兼善华文,而造其堂奥”,熟谙西方社会政治思想、科学和文化。意识到帝国主义侵略是最大的祸害,他“决然舍其所学,而学所谓洋务者……遂乃学其今文字,与其古文词,以进求其格物致知之功,与所以驯至于政治之要,穷原竟委,恍然有得于心”。在此场域下,他把翻译事业与国家命运联系在一起,认为要强国富民,必须学习西方资本主义国家的自然科学技术和社会政治经济制度,全力发展翻译事业。马建忠笔译了大量的外交文献,梁启超高度评价其所译的《海军职要》的翻译质量。他的名著《马氏文通》是我国第一部以西方语法理论比较全面、系统地研究古代汉语的语法著作,具有划时代意义,对中国语言学史作出了开创性的贡献。他洞察翻译的本质,掌握翻译的客观规律,在其《拟设翻译书院议》中不仅论述了翻译经济学的诸项问题,更是提出“善译”这一科学译论,成为中国翻译史上具有划时代意义的里程碑。

结束语

布尔迪厄的场域理论使得研究者可以从一个更接近翻译本质的角度去观察和阐释参与者与社会场域之间客观存在的、错综复杂的各种关系。翻译是文化政治的场域,纵观晚清西学翻译的场域,苏籍译家并非都是专职译者,通常具有多重身份,且精通多个学科。译书工作“不仅进一步造就了徐寿、华蘅芳、徐建寅等一批科学家与制造专家,并且在我国引进和传播西方近代科学知识方面发挥了重要作用,填补了许多科技领域的空白,为我国近代科技的发展奠定了必要基础”[20]。

——现今布尔迪厄研究的焦点与反思*

——皮埃尔·布尔迪厄传媒思想略论