不同体位固定技术在胸腹部肿瘤放射治疗中的应用对比

孙西兴

(菏泽市巨野县中医院,山东 菏泽 274900)

放射治疗是临床治疗肿瘤患者的主要手段之一,在实际治疗过程中,患者的体位固定情况对治疗效果产生一定的影响。特别是针对胸腹部肿瘤患者而言,由于皮肤牵拉、体重、皮下组织厚度[1]等因素,患者的体位固定环节存在较大难度,体位摆放重复性较差,因而,临床应根据患者的具体情况采用不同体位固定技术。本文主要对比不同体位固定技术在胸腹部肿瘤放射治疗中的应用效果,具体内容如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

研究时间为2017年12月~2019年1月,研究对象为我院收诊的62例胸腹部肿瘤患者,随机将其分为参照组(31例)与研究组(31例),参照组男女比例18:13,年龄41~62岁,平均年龄为(52.13±2.36)岁;研究组男女比例17:14,年龄42~60岁,平均年龄为(51.65±3.33)岁。排除暂时性休眠[2]、精神疾病、严重外伤患者。经检验,两组基线资料比较无明显差异,P>0.05,有可比性。

1.2 方法

两组患者均行胸腹部肿瘤放射治疗,准备仪器:瓦里安直线加速器、BMD-1型模拟定位机、真空垫、热塑体膜以及全套固定体架。患者均使用固定头枕、脚部固定器以及上肢延伸架,于模拟定位机下方,准确摆放体位,明确参考中心。

(1)参照组:参照组采用真空垫固定技术,患者平卧于真空垫上方,扣好夹板或者担架搭扣,固定魔术贴,调整织带,利用激光束对患者身体和真空垫进行标记;

(2)研究组:研究组采用热塑体膜固定技术,展开热塑体膜腹杆,固定塑体,基于此确定参考中心,于患者皮肤、热塑体膜适宜位置进行标记。

1.3 评价指标

利用瓦里安直线加速器CBCT[3]验证体位,重复摆放前后、左右和头足方向,测量并比较两组固定技术不同方向上的摆位误差。

1.4 统计学方法

利用SPSS 20.0版本统计学软件包进行组间数据分析与验算,用t检验、x2检验分别进行组间比较,用(±s)、(n)%对应表示,当P<0.05,则表示组间数据差异存在统计学意义。

2 结 果

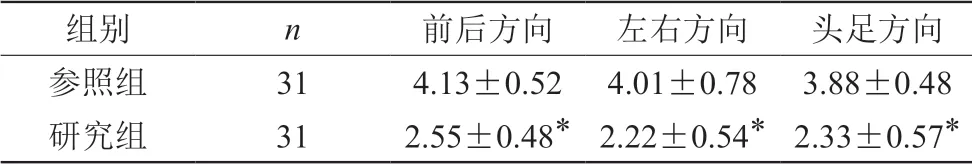

研究组患者前后方向、左右方向以及头足方向摆位误差均显著低于参照组,数据差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组不同方向体位误差对比(±s,mm)

表1 两组不同方向体位误差对比(±s,mm)

注:相比参照组,*P<0.05。

组别 n 前后方向 左右方向 头足方向参照组 31 4.13±0.52 4.01±0.78 3.88±0.48研究组 31 2.55±0.48* 2.22±0.54* 2.33±0.57*

3 讨 论

胸腹部肿瘤患者在接受放射治疗时需要经历漫长的治疗过程,进行多次摆位治疗。在治疗过程中,患者体位发生移动,会产生不同程度的误差,提高摆位重复性就显得尤为关键,将有效保障放射治疗效果,减少对放射治疗精确度的影响。在控制患者摆位重复性时,体位固定技术起到关键作用,不同体位固定技术应用效果不同,因而,临床医学日益重视合适的体位固定技术的选取,以减少摆位误差,确保患者治疗效果。

本次研究中,采用热塑体膜固定技术的研究组患者前后方向、左右方向以及头足方向摆位误差均显著低于采用真空垫固定技术的参照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。可见,真空垫固定技术的应用会增加摆位误差,较大的摆位误差将对靶区剂量差异造成直接的影响。而热塑体膜固定技术有效减少体位误差,究其原因在于,该技术可以有效抑制胸腹部肿瘤患者不自主移动体位的行为,合理控制其呼吸运动范围,提高患者摆位坐标系稳定性,提升放射治疗精确度。值得注意的是,在治疗期间,胸腹部肿瘤患者的体重变化会影响热塑体膜固定技术的应用效果。因而,在治疗前临床应系统分析患者实际情况,科学预测可能存在的问题,对患者解剖特征进行全方位考量,以降低对治疗效果的影响,提升体位固定技术应用效果。

总之,不同体位固定技术在胸腹部肿瘤放射治疗中的应用效果存在差异,热塑体膜技术应用效果更佳,有效减少患者不同方向的摆位误差,提高放射治疗效果,推荐临床广泛推广与应用。