关岭县耕地地力评价等级与利用改良对策

左栋清 ,文 凭,彭开艳,何 倩,冷远康

(1.关岭自治县土肥站,贵州 关岭 561300; 2.关岭自治县农业资源区划办,贵州 关岭 561300)

耕地是一个受气候、地貌、土壤、人类活动等综合作用的复合系统。耕地地力是耕地质量的集中反映,是立地条件如海拔、成土母质、地形部位、灌溉能力,土体构型如剖面构型、耕层厚度,理化性状如耕层质地、有机质、有效磷、速效钾等构成的生产力,因而有极强的空间差异特征[1-3]。耕地地力评价是以利用方式为目的,对耕地生产潜力和土地适宜性进行估价的过程,是客观决策生态、环境、经济、社会可持续发展的一项重要基础性工作[4]。关岭县界于东经105°15′~105′49′,北纬25°34′~26°05′,位于贵州省中部偏西南,处在云贵高原东部脊状斜坡南侧向广西丘陵倾斜的斜坡上,地势西北高,东南低。整个版图呈斜三角形,东西宽37.3 km,南北长57 km,总面积1 468 km2。境内地貌类型多样,碳酸盐岩分布广。山地面积752.6 km2、占总面积的51.27%,丘陵面积557.8 km2,占总面积的38.14%,山间坝子157.6 km2,占总面积的10.73%;岩溶覆盖面积1 214.9 km2,占全县总面积的82.76%。依据《耕地地力调查与质量评价技术规程》,采用实施测土配方施肥项目调查分析收集的数据,按照《贵州省耕地地力等级划分》标准,基于GIS对关岭县耕地地力进行评价分等,为关岭县耕地科学合理利用改良、耕地综合生产能力提高、制定耕地质量保护措施等有重要意义。

1 关岭县耕地地力评价工作流程

关岭县耕地地力评价工作依据农业农村部发布的《NY/T 1634—2008 耕地地力调查与质量评价技术规程》[5]进行。主要包括:收集处理核实相关数据→建立县域耕地资源基础数据库及耕地资源信息管理系统→选择确定评价指标及确定评价指示权重→计算地力综合指数并对指数分级→地力分等与验证。

2 关岭县耕地地力评价方法

2.1 相关数据收集处理

一是按耕地地力评价要求收集与数字化行政区划图、地形图、土地利用现状图、土壤图、水利分区图、土壤采样点位图等,采用土地利用现状类型-土壤类型-行政区划的方式[6]确定评价单元。全县3.38万 hm2耕地共生成27 744个评价单元。

二是整理核对2009—2013年关岭县实施测土配方施肥项目调查、化验获得的6 500个样点的耕地土壤 pH、全氮、碱解氮、有机质、缓效钾、速效钾、有效磷、海拔高度、地形部位、土壤类型、土层厚度、质地、土壤母质、排灌条件、耕作制度、作物产量、施肥水平等数据,建立耕地资源基础数据库和耕地资源信息管理系统,并对每个评价单元各数据项赋值。

2.2 评价指标选取与权重、隶属度确定

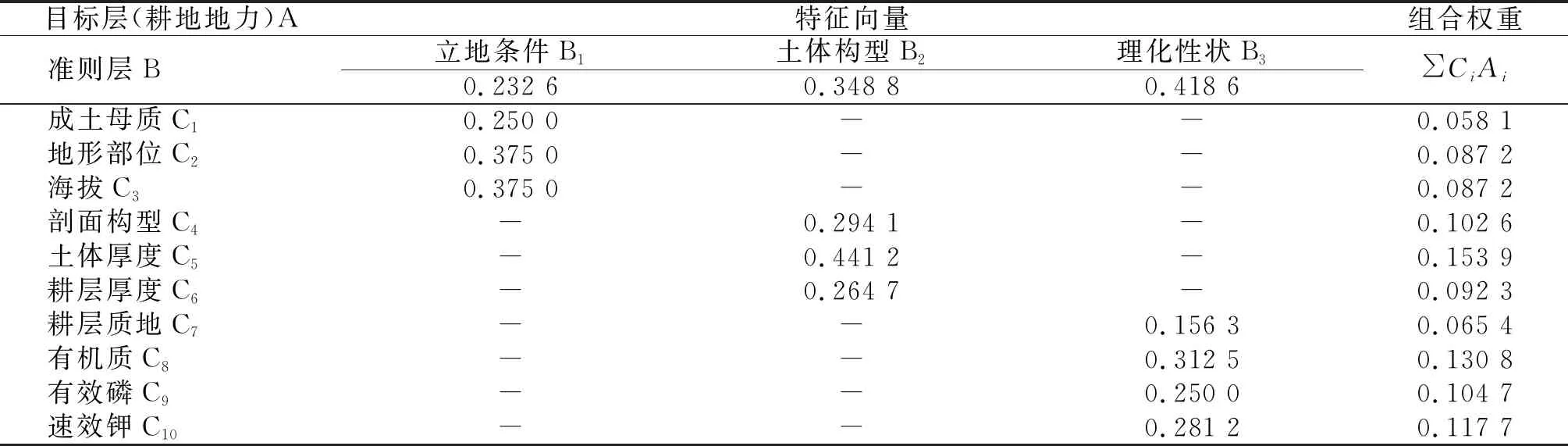

按照评价指标选择具有稳定性好、主导性强、差异性大、易得性高、能定量的原则,经贵州省、市、县三级农业专家充分商议,采用特尔菲法与层次分析法选取海拔、地形部位、成土母质、剖面构型、土体厚度、耕层厚度、耕层质地、有机质、有效磷、速效钾等10个数据项作评价指标与各指标的权重(表1)。通过隶属函数计算出各指标的隶属度[7]。

表1 关岭县地力评价选用的指标与权重

2.3 地力综合指数计算与地力等级划分

采用IFI=∑FiCi(IFI为地力综合指数,Fi为第i个因子的隶属度,Ci为第i个因子的组合权重,i=1,2,3,…)累加法计算各单元的综合指数。地力综合指数代表耕地地力越高。

经计算,关岭县耕地地力综合指数为0.47~0.81。采用曲线分级法将地力综合指数划分为8等份。即:指数>0.81,代表一等地;指数0.77~0.81,代表二等地;指数0.74~0.77,代表三等地;四等地指数0.70~0.74,代表四等地;指数0.66~0.70,代表五等地;指数0.62~0.66,代表六等地;指数0.57~0.62,代表七等地;指数0~0.57,代表八等地。

3 关岭县耕地地力评价等级与分布

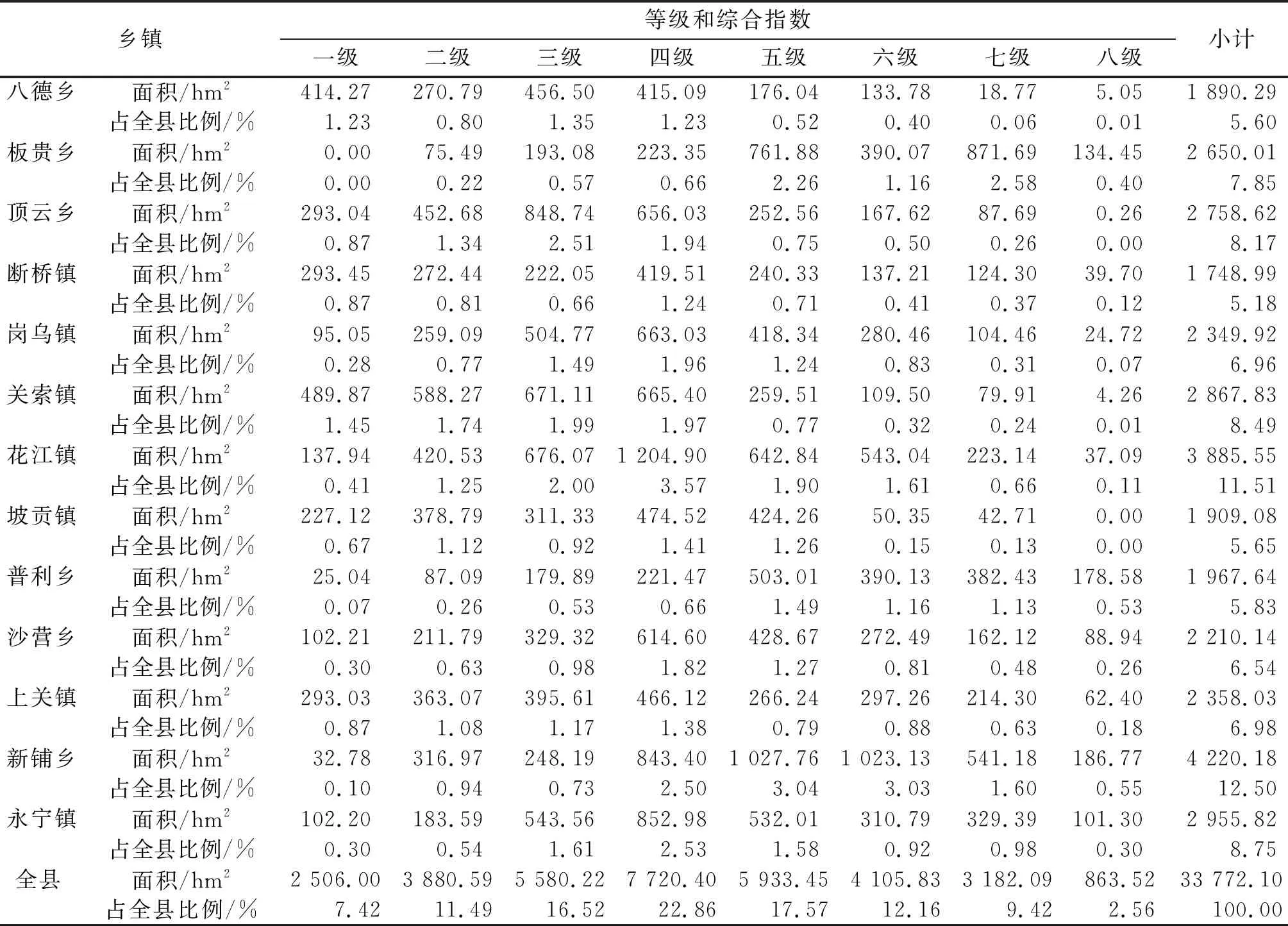

依据贵州省耕地地力等级划分标准(DB 52/T435-2002),关岭县33 772.10 hm2耕地共分为8个等级(表2)。一等地面积2 506.00 hm2,占全县耕地面积的7.42%,主要分布在县中部的关索、上关,县东部的八德、断桥和北部顶云乡,南部板贵乡无分布;二等地面积3 880.59 hm2,占全县耕地面积的11.49%,主要分布在中部关索、上关,北部的顶云、坡贡,南部的花江;三等地面积5 580.22 hm2,占全县耕地面积的16.52%,主要分布在北部的顶云、岗乌,中部的关索、永宁和南部的花江;四等地面积7 720.40 hm2,占全县耕地面积的22.86%,主要分布在南部的花江,西部的新铺,中部的永宁和关索,北部的顶云、岗乌;五等地面积5 933.45 hm2,占全县耕地面积的17.57%,主要分布在西部的新铺,南部的花江、板贵和中部的永宁;六等地面积4 105.83 hm2,占全县耕地面积的12.16%,主要分布在在西部的新铺、普利和中部的花江;七等地面积3 182.09 hm2,占全县耕地面积的9.42%,主要分布在南部的板贵,西部的新浦、普利,中部的永宁和南部的花江等乡镇;八等地面积863.52 hm2,占全县耕地面积的2.56%,主要分布在西部的新铺、普利,北部的沙营和中部的永宁,另外上关、花江、断桥有一定分布。

表2 关岭县耕地地力评价等级各乡镇面积

关岭县耕地地力评价等级结果表明,由于县内喀斯特岩溶发育,山高坡陡,干旱少雨,中低产田土面积大。其中:三、四、五级(为中产)面积19 234.07 hm2,占56.95%,六、七、八级(为低产),面积8 151.44 hm2,占24.14%,中低产田土面积共27 385.51 hm2,占81.09%。主要集中分布在南部花江、板贵和西南部的普利、新铺等乡镇。

3 关岭县耕地利用改良对策

3.1 推广测土配方施肥技术,平衡施肥,增施有机肥

一是利用测土配方施肥成果,科学指导农户进行配方施肥,合理氮磷钾及微肥搭配,使地力不断提高,达到持续利用中低产耕地的目的。二是用地养地结合,拓宽有机肥源,增施有机肥,促进绿肥、豆科牧草及复混肥料的使用,培肥地力。三是实行粮经肥作物轮作、间套作,增加生物多样性,恢复地力,达到可持续利用的目的。

3.2 增修灌溉设施,提高耕地灌溉面积

关岭县由于受地形条件等因素限制,全县不能灌溉或发展灌溉很困难的耕地有27 010.96 hm2,占耕地总面积的88.20%,因此应改善灌溉条件,采用水肥一体化技术,兴修水利,促进集雨灌溉,在作物关键需水期灌溉,能达到最佳效果。增加土壤有机质,增加土壤保水持水能力,增加土壤微生物,促进耕地地力提升。

3.3 加强坡耕地改造,防止水土流失

关岭县耕地中,坡度≤2°的有3 149.38 hm2,占9.35%;2°~6°的有1 399.88 hm2,占4.16%;6°~15°的12 239.83 hm2,占36.35%;15°~25°的有10 000.86 hm2,占29.70%;大于25°以上的陡坡耕地6 972.55 hm2,占耕地总面积的20.71%。应采用工程措施与生物措施相结合方式,加强坡耕地改造,防止水土流失和石漠化加剧。