凝聚胺技术在临床输血检验中的优势及应用效果探究

任秀丽

东明妇幼保健院检验科,山东东明 274500

输血是一种临床当中常用的治疗手段,在出血性疾病患者的治疗当中更是必不可少的一环,能够将患者的血液循环过程维持在一个稳定的状态[1]。对于失血患者,输血能够极为有效地改善其相关病症,在输血操作过程当中需谨慎小心,杜绝血袋出现破损等失误发生。对于失血过多的患者需行紧急输血治疗,但为了提高输血治疗的有效性及安全性,需于输血前行交叉配血检验,防止输血性溶血等并发症发生[2]。传统的检验方法为盐水法,然而传统盐水法检验当中IgG抗体易漏诊,交叉配血检验的结果可信度不足[3]。在当下凝聚胺技术在临床当中被广泛应用,在不完全抗体的检测中表现优秀,能够借助RBC表面唾液酸的特性产生非特异性可逆凝聚,和传统盐水法相比,凝聚胺技术能快速有效地对IgG抗体进行检出,完成配血检测,能够有效避免溶血性输血事件发生[4]。选取了在2017年1月—2019年4月期间于该院体检的200名健康人员为研究对象,研究的主要目的是探究凝聚胺技术在临床输血检验中的优势及应用效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取于该院体检的200名健康人员为研究对象,于清晨空腹状态下抽取每位人员1份静脉血。纳入标准:所有研究对象在抽血前均进行了全方位身体检查;所有研究对象均不存在血液系统疾病;所有研究对象均不处于妊娠期或哺乳期;所有研究对象检前一月内未使用会使研究结果产生误差药物。排除标准:合并感染性疾病患者,心肝肾等重要脏器功能衰竭的患者,合并恶性肿瘤患者以及精神疾病患者。该次研究通过该院伦理标准委员会的相关批准,所有参检人员均知情且同意参与该次研究。以不同的检测方法将200名体检健康人员分为实验组和常规组,每组100例。其中常规组男女比例为64/36;年龄20~67岁,平均(45.36±8.24)岁。实验组男女比例为59/41;年龄 21~68 岁,平均(46.12±8.37)岁。 实验组与常规组的体检人员资料差异无统计学意义(P>0.05),可进行比较。

1.2 方法

常规组采用传统盐水法对血样进行检测,检测流程为:取受血者静脉血4 mL,在3 000 r/min的离心作用下持续离心2 min,将血清分离后,调配浓度为2%的红细胞盐水混合液置于主测试管中,取献血者4 mL血样按同样操作调配浓度为2%的红细胞盐水混合液置于次测试管中,将受血者血清以及献血者红细胞盐水混合液添加到主测试管中,将献血者血清以及受血者红细胞盐水混合液添加到次测试管中,在离心1 min后对离心结果进行观察,阳性:红细胞处于凝结状态;阴性:红细胞消失。

实验组采用凝聚胺技术对血样进行检测,检测流程为:取两支试管分别作为主测试管和次测试管,取2滴受血者血清以及1滴浓度在3%~5%之间的献血者红细胞悬浊液置于主测试管中,取2滴献血者血清以及1滴浓度在3%~5%之间的受血者红细胞悬浊液置于次测试管中,严格按照凝聚胺试剂盒的相关操作说明进行操作,操作流程由专业检测医护人员完成,对结果进行记录。

1.3 观察指标

对实验组的特异性、非特异性凝聚以及凝聚消失时间进行记录,对两组检测结果中出现的疑难血液样本例数进行记录,对两组检测技术的准确度、稳定性以及灵敏度进行记录。疑难血液样本包括:配血不合格、存在抗体且反复输血以及正常献血和输血反应者。

1.4 统计方法

对实验组与常规组的疑难血液样本例数和准确度、稳定性以及灵敏度使用统计学SPSS 24.0统计学软件进行处理,其中,疑难血液样本例数和准确度、稳定性以及灵敏度皆为计数资料,进行χ2检验;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

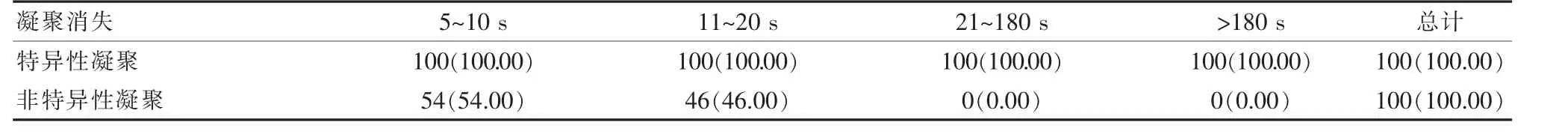

2.1 实验组特异性、非特异性凝聚以及凝聚消失时间情况

实验组当中在180s内血液样本特异性凝聚皆未消失,在5~10 s内54例血液样本非特异性凝聚消失,在11~20 s内46例血液样本非特异性凝聚消失,在21 s后所有血液样本非特异性凝聚消失,见表1。

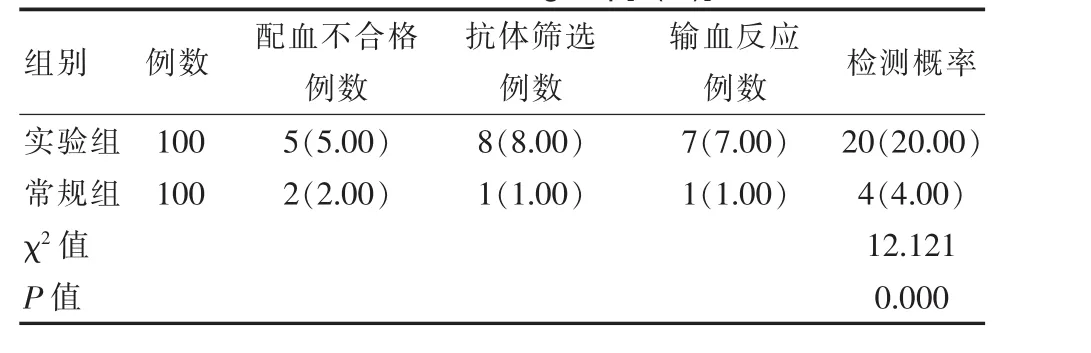

2.2 实验组与常规组的疑难血液样本情况

实验组检测出疑难血液样本总例数为20例,常规组检测出疑难血液样本总例数为4例,实验组的检测概率比常规组高,两组检测概率的差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 实验组与常规组的疑难血液样本情况[n(%)]Table 2 Difficult blood samples of the experimental group and the conventional group[n(%)]

表1 实验组特异性、非特异性凝聚以及凝聚消失时间情况[n(%)]Table 1 Specific,non-specific agglomeration and the disappearance time of agglomeration in the experimental group[n(%)]

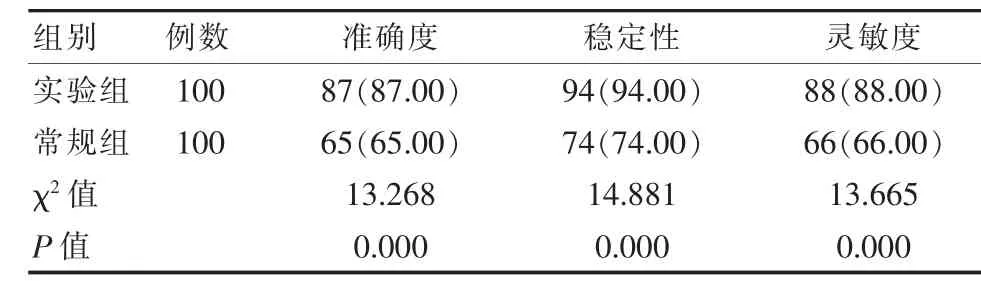

2.3 实验组与常规组检测技术的准确度、稳定性以及灵敏度

实验组的准确度比常规组高22.00%,稳定性比常规组高20.00%,灵敏度比常规组高22.00%,且两组数据之间的差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 实验组与常规组检测技术的准确度、稳定性以及灵敏度[n(%)]Table 3 Accuracy,stability,and sensitivity of the detection technology of the experimental group and the conventional group[n(%)]

3 讨论

在现代医学当中,临床输血的治疗效果被十分重视,相关患者结束输血治疗后,其免疫系统会对患者的抗原细胞造成损伤,损伤情况严重时,会产生溶血性输血反应,会对患者的生命安全造成极大的威胁[5]。因此为了避免这类情况发生,在输出治疗前通常会对患者进行输血检验,传统的检验方法为盐水法[6],此方法的操作虽然简单,血液检验结果也能在较短的时间内被获取,但其准确度、稳定性以及灵敏度不足,在不完全抗体检验当中经常会出现遗漏的情况,这会提高输血不良事件发生率,使输血的安全性得不到保障,临床效果不理想[7]。

在所有对RBC IgG抗体进行检测的技术手段当中,凝聚胺技术是最可靠的一种,其原理为凝聚胺自身具备的正电荷能够与负电荷中和,在溶解后能够借助正电荷附着于红细胞表面,降低表面电位,并与红细胞产生特异性凝聚,然后使凝聚胺与红细胞悬浊液再次中和,使红细胞表面缺失但需要的电荷扩散,依照这个特性进行检验[8]。与盐水法相比,凝聚胺技术具有更高的灵敏度、稳定性以及准确度,且操作简易,能够对应用结果直接观察,有效鉴别血型并对抗体进行筛选,能有效避免溶血性输血反应事件发生[9]。在该次研究当中,实验组当中在180 s内血液样本特异性凝聚皆未消失,在5~10 s内54例血液样本非特异性凝聚消失,在11~20 s内46例血液样本非特异性凝聚消失,在21 s后所有血液样本非特异性凝聚消失;实验组的疑难血液样本检测概率20.00%比常规组4.00%高,实验组的准确度87.00%比常规组65.00%高,实验组稳定性94.00%比常规组74.00%高,实验组灵敏度88.00%比常规组66.00%高,差异有统计学意义(χ2=12.121、13.268、14.881、13.665,P<0.05),

这与李德欣[10]的研究结果:干预组检测稳定性96.7%比常规组的 80.00%(χ2=4.043,P<0.05)相似。

说明凝聚胺技术能更好地保障检测结果的准确性,整体检测功效比盐水法高出一筹。

综上所述,凝聚胺技术在临床输血检验当中表现优秀,能有效给出准确可靠的检测结果,有效避免溶血性输血反应事件的发生。