数字人文在档案学科应用的反思与前景

张卫东 赵烨橦

摘 要 随着数据化与计算科学的演进,数字人文正深刻影响包括档案学在内人文学科的研究范式。面对数字人文的深入影响,许多研究者对数字人文的热潮提出了审慎的思考和质疑。本文以数字人文发展历程为线索,对质疑观点进行了系统梳理,结合档案学科的研究特性,对这些质疑进行了回应与反思,从必要性、可行性与合理性三个角度论证了数字人文在档案学科的应用前景,并提出了合理化的建议。

关键词 数字人文 档案学 应用与反思

中图分类号 G270 文献标识码 A 收稿日期 2020-03-24

作者简介:张卫东,吉林大学管理学院教授,博士生导师,《山西档案》主编,主持国家社科基金、教育部人文社科基金等科研项目10余项,发表学术论文50余篇,主要研究兴趣包括档案学理论及应用、档案与数字人文、LAM资源整合、社交媒体与数据挖掘等;赵烨橦,吉林大学管理学院硕士研究生。

基金项目:国家社会科学基金项目“面向数字人文的档案文献数据组织与知识发现研究”(项目编号:19BTQ094)。

Reflection and Prospect of the Application of Digital Humanities in Archival Science

Zhang Weidong, Zhao Yetong

Abstract With the development of digitization and computational science, digital humanities is exerting a profound influence on the research paradigm of the humanities, including archival science. Faced with the deep impact of digital humanities, many researchers have put forward prudent thoughts and doubts on the upsurge of digital humanities. Based on the development process of digital humanities, this paper systematically sorts out the questioned viewpoints, combines with the research characteristics of archival science to respond to and reflect on these doubts, and demonstrates the application prospect of digital humanities in archival science from the perspectives of necessity, feasibility and rationality, and finally puts forward some reasonable suggestions.

Keyword digital humanities; archival science; application and reflection

近年來,数字人文在国内图情档学界受到的关注度不断提升。2011年,武汉大学成立了中国大陆首个数字人文研究中心[1]。此后,数字人文研究机构在各地相继成立,推动了数字人文领域的创新及发展。2018年,“大数据视域下数字人文研究”入选中国十大学术热点,体现了人文研究数据意识的提升以及学界对数字时代新型知识生产范式的研究兴趣[2];同时,各种数字人文会议的数量也在逐年增加,如北京大学发起的“数字人文论坛”国际学术会议至今已成功举办四届[3],为学者们提供了广阔的交流平台。数字人文的迅速发展引发了各个学科领域思想碰撞、学术争鸣的新局面。然而有学者指出,目前学界跟风研究之势愈演愈烈,盲目开发新的研究生专业或研究方向,缺乏对本专业核心知识与核心问题的持续关注,其中数字人文首当其冲[4]。在多样化的质疑声中,档案学研究要不要拥抱数字人文,数字人文会不会成为下一个学科增长点,值得系统地反思与探讨。

一、数字人文研究现状

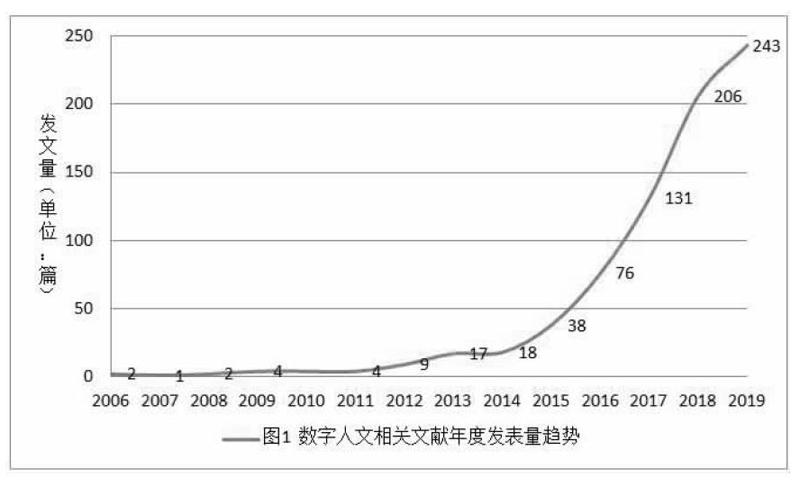

数字人文起源于“人文计算”,是将计算工具与方法应用于文学、历史、哲学等传统人文学科后形成的一个交叉领域。笔者在中国知网(CNKI)以“数字人文”为检索词进行主题检索,得到“数字人文”相关文章的年度发表数量趋势,如图1所示。其中,2019年度发表量已经达到243篇,对比十年前的文献状况可谓实现了数量上的激增。由此可见,学界对数字人文的关注度日益增长。数字人文的研究领域不断向外延伸,研究内容涉及各个方面,包括数字人文的基本理论、技术驱动下的人文学术实践转向、新合作模式引发的人文学术文化变革以及面向数字人文研究的基础设施建设[5]等。通过分析数字人文研究所涉及的学科领域发现,目前图书情报领域已经成为数字人文研究开展的主要阵地。截至2018年底,图书情报领域发文量占数字人文研究总量的67%[6],且学科分布呈现出以图书情报档案学为中心向其他人文学科蔓延的趋势[7]。档案学作为图书情报与档案管理下的一个二级学科,正积极地融入这场跨界合作中来。随着档案学科和数字人文领域交流的不断深入,在数字人文的研究中已随处可见档案学的身影,无论是作为数字人文研究的参考工具还是资源仓储,实现智力支持还是结果呈现[8],都离不开档案学的参与。张斌等分析了数字人文与档案馆的关系脉络及其对档案馆的影响,并为新时期档案馆的发展指明了方向[9];左娜等聚焦于档案学领域中数字人文“跟风论”这一观点,并以思辨的形式提出了数字人文视角下档案学研究的侧重点及可持续发展策略[10];牛力等以数字记忆资源的生命周期为切入点,提出了数字记忆视角下档案创新开发利用的“PDU”模型[11],并具体分析了模型的运用机理,为数字记忆项目实践和理论探索提供了新思路。

数字人文的到来不仅为传统人文学科的发展提供了机遇,也带来了一定的挑战。不少学者站在数字人文的对立面对其进行不断的质疑,也有学者从中立的角度分析了数字人文的缺陷与不足。对于档案学科而言,厘清数字人文研究背后的反对声音,有利于数字技术与传统人文学科合作的展开。鉴于此,本文将梳理覆盖在数字人文热浪之下的质疑声音,反思数字人文在与档案学科结合和应用过程中存在的不足,以期对档案学研究背景下的数字人文应用提供参考价值。

二、学术界对数字人文研究的质疑

目前,面对数字人文的热浪,已经有学者从客观角度提出了较为理性的思考。夏翠娟指出,当前数字人文学科正面临边界模糊、评价体系缺失、难以被经典人文学者认同、跨学科人才不足、平台建设互不连通、共建共享体系不完善等困境[12]。在这样的困境中,数字人文的發展备受争议。本文将从基本理念、技术及成果三方面对学界有关数字人文的反对观点进行梳理,并试图追溯质疑根源。

1.基本理念缺乏共识。数字人文作为一个近十几年才发展起来的新兴领域,在许多基础问题方面仍未达成共识,这便成为数字人文争论的开端。在此层面上,争论焦点主要体现在以下两个方面。(1)基本概念缺乏共识。①自“数字人文”问世以来,就有学者认为这一名称“毫无意义”,并提出了诸如“数字研究”“数字自由艺术”“计算批评”等名称,意图取代“数字人文”[13]。②《数字人文大辩论》(Debates in the Digital Humanities)一书,给出的“数字人文”的定义多达二十余种,而其中却没有一种能够使人们完全满意。正因为数字人文的内涵和外延缺乏共识性定义,因此它被戏称为一顶“大帐篷”,任谁都可以来住[14]。(2)缺少传统人文学者的认同。数字人文主要面向传统人文学科,人文学者认同感的缺失无疑会使数字人文缺乏受众群体,使未来发展如履薄冰。①数字人文的起步门槛过高,对于计算机技术有一定的要求,不少传统人文学者因不善于此而产生畏难心理,大大削减了使用数字人文产品的积极性[15]。②部分档案学者指出数字人文领域中的“档案”和传统人文学科中的“档案”概念相悖,认为“数字档案”的有选择收集是对档案本质特征的破坏[16],从而产生抵触情绪。③也有人过于担心数字人文的发展会使传统人文学科逐渐失去主导地位,成为数字或计算工具的附庸[17],甚至最终被数字技术所淘汰[18]。

2.相关技术不被认可。数字人文作为一种方法时,不少学者在技术的层面给出了自己的见解。(1)从技术操作的角度来说,数字人文并非人文学者的唯一选择,研究过程中涉及的编程等计算机技术完全可以向专业的编程人员寻求帮助,实现研究上的“业务外包”[19]。(2)数字人文推崇数据中心论,过于重视方法和技术,不能将其与人文学理论更好地结合起来[20]。更何况数据的处理速度与思维的质量之间并没有必然联系,因此在应用过程中难免会发生轻文字、轻思想、轻创作的情况[21]。

3.数字人文成果不成熟。在进一步审视现有的数字人文研究后,有学者针对数字人文成果再次提出了怀疑。(1)虽然数字人文领域快速发展,但是对于数字人文的研究大多还处于理论与探讨阶段,纸上谈兵者众多,成功案例寥寥,缺少实质性的、直观的学术研究成果[22]。(2)数字人文项目缺少规范化的评价体系[12],无论是对数字人文项目的评价,还是对不同人员在项目中贡献的划分,其评判标准方面均存在一定的空缺[23]。(3)数字人文相关研究开展过程中,简单地利用计算的方法,从技术的视角解决人文问题,导致得到的结论要么是对经典知识的验证,要么是得到了一些无从考证的新知识[24],只是在量化方面确认了已知的内容[25],无法得到突破性的进展和成果。

通过梳理数字人文在发展过程中各个阶段所面对的质疑,甚至否定,我们可以更加清晰地把握学界对于数字人文的态度,在倾听并了解这些反对观点的过程中,不断对过去的发展进行反思,抽丝剥茧,精益求精,从而突破这些观点的束缚。诚然,甘瓜苦蒂,天下物无全美,数字人文也是如此。对上述的观点进行分析之后,我们不难发现,学者们对于数字人文的担心,除了客观的分析和建议之外,还包括一些主观的论断。针对这种情况,我们应该在审视数字人文的发展和应用过程中,时刻保持理性,从全面、客观的角度给出评价。

三、回应与反思

面对种种质疑,笔者认为,数字人文背景下档案学研究的展开,是一次大胆的尝试与创新,二者的结合既满足了档案学科的发展需求,又使数字人文有了具体学科体系为依托,实现了数字人文项目的合理可行。

1.数字人文在档案学科应用中存在必要性。数字人文与档案学科的发展需求相符,数字人文理论与方法的应用有利于档案学科在数字转型的背景和日益艰难的学科生态中取得进步,因此二者具有天然的合作基础。数字人文通过数字化的技术和手段,能够有效率地对信息进行初步筛选,完成资料的收集和整理等工作,从而将人文学者从繁杂琐碎的工作中解脱出来,使他们有更多的时间和精力去完成学术钻研等更有创造力的工作,进而降低时间成本,提高工作效率。再者,数字人文能够打破传统的阅读距离[26],解决档案工作者遇到的“距离远、查阅难”等实际问题。数据化时代,依托数字人文技术建立起来的目录索引及全文数据库,可以实现档案资源的线上查找与阅读功能,使学者们可以足不出户便阅读到所需的参考资料,在技术上提升检索效率[27]。同时,数字人文能够实现实物类档案资源的虚拟重构[28],帮助馆藏资源可视化研究摆脱封闭性、内部矛盾性等限制[29],使其更具象直观。这样的技术可以使这些档案资源突破时间和空间的限制,从平铺直叙的文字和图片中跳跃出来,以一种真实立体的姿态向学者以及民众进行展示,使他们通过手机、电脑等载体就可以体会身临其境般的感觉。档案与数字人文融合的意义不仅仅在于档案信息价值的实现上,更体现在档案职业满足社会功能的价值彰显上。面向数字人文的档案学研究对于提升档案职业自信、扩大档案职业影响力有重要的推动作用。

2.数字人文在档案学科应用中存在可行性。数字人文在档案学科的应用能够使二者充分发挥自己的优势,达到相互促进、相得益彰的效果。首先,数字技术的带入在为档案学研究注入新方法的同时,还提供了新思路和新范式。所谓“大帐篷”的数字人文领域,实则给予了档案学科更加开放的学术空间,增强了学科间的交流,从而激发创新思维。数字人文既可以起到“望远镜”的作用,快速找出海量文献间的各种关联,又能够起到“显微镜”的作用,捕捉到隐含在资料中的蛛丝马迹[30]。其次,数字人文作为一个数字化技术与传统人文学科交叉的领域,其项目的展开往往需要整合跨学科的多元人才,成果大多开源共享而不是闭门造车[31]。各学科人才的加入拓宽了研究视野,增加了档案学研究中数字人文项目的多样性及创新性。“业务外包”虽然也使用了数字技术,但是缺乏与人文研究的有机结合,“外包”过程中将计算机的处理结果简单生硬地加入到人文学科研究之中,不仅欠缺了传统人文学科的问题意識,还缺乏了对人文学者根本需求的了解和理解,在数据和编码中渐渐失去人文的温度。同时,数字人文项目与人文学科的结合发展,能够使档案等资源从纸张手册、从馆藏收集中走出来,借助数字化的工具在网络上与公众产生更多交流和互动的机会,提高公众参与度[32],有利于档案学科的发展以及档案知识的传播。档案领域拥有的丰厚馆藏资源和相对健全的档案馆公众服务机制,能够为数字人文项目提供充足的参考资料以及研究平台[33]。最后,传统人文学科的研究多以定性研究为主,以研究者本身作为研究工具,从研究对象的角度去感知和还原不同社会情境、不同时代背景条件下的“现实”,其研究结果无法从根本上摆脱“缺乏客观性”这一标签[34]。相比之下,数字人文的研究并不局限于定性研究,而是在研究过程中融入了定量研究,以人文思想为指导,以数据为基础,借助相关的数理统计分析方法和软件开展研究。数字人文的定性与定量研究相结合的这种研究方法使人文学科研究更趋向于“科学化”[35],同时也增强了档案学研究的科学性。

3.数字人文在档案学科中的应用存在合理性。尽管学界目前针对数字人文的定义存在着分歧,但是这些分歧并不能掩盖在数字人文的本质属性这一问题上达成的共识,即数字人文是一个具有交叉性的学科领域。基于已有共识,我们应该在此基础上将注意力更多地转向数字人文成果及应用,重点关注学科发展。另一方面,数字人文旨在利用数字技术与方法辅助人文学科开展相关研究、解决相关人文问题,其最终目的并非是接管或是取代人文学科,而是顺应当前数字化的发展潮流,作出符合时代发展的探索。在这个不断探索的进程中,“档案”的概念也在与时俱进[36],仅因为“档案”概念上没有达成一致而质疑和否定与“数字人文”相关的其他成果是不现实的。正如加小双在《档案学与数字人文:档案观的脱节与共生》一文中所指出的,任何学科都没有知识产权意义上的专有权,可以独占某一概念,不让其他学科使用[16],“档案”概念亦是如此。在整体上保持求同存异、充分交流的基础上,档案学与数字人文完全可以实现档案观的“共生”。

总之,档案学科与数字人文的碰撞与交流满足档案学科发展和档案学者的研究需求,具有一定的可行性和合理性,符合时代发展的要求,是档案学在数字化的时代背景下作出的一次大胆尝试。

四、对策与建议

面对上述质疑,档案学科在实施数字人文的过程中,应该时刻以人文意识为指导,并积极利用数字人文的技术和理念来解决档案工作中遇到的实际问题,或为档案工作提供灵感与启发。同时,既要避免对数字人文热点的盲目追捧,也不能忽视数字人文所产生的一系列积极效应,更不可对数字人文不加区分地全盘否定、一概而论。应从客观的角度出发,以批判性的思维为指导,正确处理数字人文与档案学科的关系,并对二者的结合状况进行反思与回顾,以促进档案学科与数字人文的长远发展。基于以上关于数字人文理念、技术以及成果的质疑观点的梳理,在充分考虑到数字人文发展状况的基础上,结合档案学科的自身特点,笔者认为可以从以下四个方面着手,实现数字人文在档案学科应用的新发展。

1.建立沟通协作机制,明确人文学者的需求。数字人文作为一个由数字技术与人文学科研究相结合而形成的学科领域,体现了丰富的学科交叉性及合作性。这种交叉与合作即建立在充分沟通的基础上,缺乏沟通无疑会使“数字”与“人文”相互割裂开,不仅研究出的数字人文产品无法满足人文学者的研究需求,造成事倍功半的结果,还丧失了数字人文的本质属性,进而将影响学科未来发展。因此,在数字人文研究与实践的开展过程中,应在档案学科领域内建立健全沟通协作机制,与人文学者进行及时有效的对话与交流,积极听取目标用户的意见与建议,充分把握其需求,从而做到真正地从人文学者的角度出发,开发出可以为人文研究提供实质性服务的数字人文产品。同时,沟通协作机制的建立有助于数字人文产品的不断发展与完善,提升数字人文在传统人文学科领域内的关注度及认可度。

2.加强馆藏内容研究,促进技术与人文的实质融合。档案馆拥有大量种类丰富的档案馆藏资源,是数字人文的重要参与者之一。档案馆藏资源具有原始性及真实性的特点,因此为数字人文的开展提供充足的研究背景和坚实的研究基础。同时,基于对馆藏内容的研究与分析,数字人文可以结合档案馆自身特色,通过指南、导航等知识服务的方式帮助用户精准定位所需的原始档案资源[37]。然而,“数字人文”并不能用一种方法解决所有人文问题,人文学者提出问题、分析问题和解决问题的敏觉力是数字人文所不能代替的[38]。因此,在数字人文建设的过程中,需要促进数字技术与人文研究的实质性融合,开展面向数字人文的馆藏内容研究。一方面,利用数字人文技术将人文学者从繁重、重复的资料查找工作中解脱出来,提高研究效率,拓宽研究视角,打开研究思路;另一方面,以人文学科的问题意识为导向,以定量研究为辅助,加快馆藏内容的开发与利用,做到“数字”与“人文”各司其职。

3.突出档案特色,开发符合需求的数字人文产品。目前,档案学界知名的数字人文项目有瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)和威尼斯大学联合推出的“威尼斯时光机”以及美国弗吉尼亚大学的“影谷项目”,二者以数字化的手段完成了档案资源的长久保存,同时又实现了档案资源的开发利用,为访问者展示了保存在档案之中的古老时光,体现了数字技术与档案数据资源的结合,更有利于档案资源及知识的传承与传播。在档案学科领域的数字人文研究进程中,档案特色不可缺位。应在加强数字技术应用与推广的同时,完整并且真实地保护流传至今的珍贵的文化遗产,进而优化文化形式,推动文化共享[39]。数字人文在中国的发展更应该跳出讨论圈,着眼于人文研究的实际需求,关注数字人文产品的开发,将对于数字人文的讨论落实到具体行动和项目中,加强各数字人文中心间的交流与合作及“数字记忆”等项目的宣传与推广。

4.建立标准化和科学化的评价体系。数字人文评价是关乎人文学者及公众对于数字人文的关注度及使用数字人文相关产品积极性的重要因素,而这一评价体系的缺失将直接影响到数字人文的产品价值和影响力[10]。针对这一问题,档案部门首先需要在学科内建立具有一定科学性的数字人文评价体系,使数字人文产品不再游离于评价体系之外,并且在评价的过程中有具体和标准的评价指标作为参考和评价条件,实现数字人文评价的客观化、标准化、科学化。同时,档案学科还应参与到数字人文项目的全程建设中,对数字人文产品进行适时的追踪,并及时对人文学者的研究需求及建议进行反馈,适时对产品作出相应的调整,有利于实现数字人文产品的价值以及长久发展。

正如黑格尔提出的否定之否定规律所说,任何事物的发展都是前进性和曲折性的统一。数字人文从诞生之日起,就在前进中经历曲折,在曲折中不断前进。新兴事物在发展过程中必然会面临质疑,虽然这些质疑从未停息,但其结果一定是不断地成长和进步。数字人文应用于档案学科的过程中,这种质疑的声音不仅是对现有研究和成果的一种评价与反馈,更是对未来研究发展的一种警醒。面对数字人文这股热浪,我们应该时刻保持客观和理性,正确对待发展道路上的曲折与质疑,追求学科的完善和发展,最终实现数字人文的价值。

参考文献

[1]武汉大学数字人文研究中心[EB/OL].[2020-03-04].http://dh.whu.edu.cn/dh/web/index.html.

[2]2018年度中国十大学术热点[J].学术月刊,2019,51(1):5-10.

[3]北京大学数字人文论坛[EB/OL].[2020-03-04].https://www.pkudh.com/.

[4]赖茂生.信息管理学科发展如何破解瓶颈悖论?[J].大学图书情报学刊,2019,37(5):3-7.

[5]柯平,宫平.数字人文研究演化路径与热点领域分析[J].中国图书馆学报,2016,42(6):13-30.

[6]王贵海.我国数字人文研究演进路径及图书馆支持策略探析[J].图书馆工作与研究,2019(10):106-113.

[7]邓君,宋先智,钟楚依.我国数字人文领域研究热点及前沿探析[J].现代情报,2019,39(10):154-164.

[8]李子林,许佳欣.档案数字人文的特殊性、项目识别及应用研究[J/OL].山西檔案:1-14[2020-03-05].http://kns.cnki.net/kcms/detail/14.1162.G2.20200203.1201.002.html.

[9]张斌,李子林.数字人文背景下档案馆发展的新思考[J].图书情报知识,2019(6):68-76.

[10]左娜,张卫东.数字人文视角下的档案学研究[J].图书与情报,2019(6):94-100.

[11]牛力,曾静怡,刘丁君.数字记忆视角下档案创新开发利用“PDU”模型探析[J].档案学通讯,2019(1):65-72.

[12]夏翠娟.数字人文之热浪潮与冷思考[J].图书情报知识,2019(2):2.

[13]高瑾.量化数字人文综述[J].图书馆论坛,2020,40(1):54-72.

[14]李点.人文学科在后理论时代的“数字转向”[N]. 社会科学报,2017-08-10.

[15]赵雪芹,莫长镭,李天娥,等.人文学者的数字人文接受意愿影响因素——以历史学者为中心的考察[J/OL].图书馆论坛:1-11[2020-02-02].http://kns.cnki.net/kcms/detail /44.1306.g2.20191223.0921.008.html.

[16]加小双.档案学与数字人文:档案观的脱节与共生[J].图书馆论坛,2019,39(5):10-16.

[17]林施望.从“人文计算”到“数字人文”——概念与研究方式的变迁[J].图书馆论坛,2019,39(8):12-20.

[18]Stanley Fish. Stop Trying to Sell the Humanities[OL].

[19]李点.数字人文的理论与方法之争[J].浙江师范大学学报(社会科学版),2019,44(6):1-5.

[20]Tanya E.Clement, Daniel Carter. Connecting Theory and Practice in Digital Humanities Information Work[J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2017, 68(4):1385-1396.

[21]李点.面对数字人文的幽灵[J].燕山大学学报(哲学社会科学版),2017,18(1):13-14.

[22]黄水清.人文计算与数字人文:概念、问题、范式及关键环节[J].图书馆建设,2019(5):68-78.

[23]陈静.历史与争论——英美“数字人文”发展综述[J].文化研究,2013(4):206-221.

[24]徐晨飞,赵文娟.我国数字人文研究领域作者合著网络分析[J].图书馆论坛,2019,39(11):14-24.

[25]戴安德,姜文涛,赵薇.数字人文作为一种方法:西方研究现状及展望[J].山东社会科学,2016(11):26-33.

[26]Sarah Werner.当实体书文化遇上数字人文[J].何亚丽,朱含雨,译.肖鹏,校.图书馆论坛,2020(1).

[27]卢彤,李明杰.中文古籍数字化成果辅助人文学术研究功能的调查[J].图书与情报,2019(1):70-79.

[28]朱兰兰,薄田雅.数字人文视域下家谱档案资源多元化开发[J].浙江档案,2019(10):31-33.

[29]张卫东,左娜.面向数字人文的馆藏资源可视化研究[J].情报理论与实践,2018,41(9):102-107.

[30]孙辉.数字人文研究框架探析与思考[J].情报理论与实践,2018,41(7):7-13.

[31]王向女.论当代档案学在数字人文热潮下的理性空间[C].中国档案学会.2019年全国青年档案学术论坛论文集.中国档案学会,2019:101-107.

[32]练靖雯,张轩慧,赵宇翔.国外数字人文领域公众科学项目的案例分析及经验启示[J].情报资料工作,2018(5):32-40.

[33]龙家庆,王玉珏,李子林.融合与建构:数字人文研究与档案工作的关联及路径探索[J].档案与建设,2018(12):4-7+12.

[34]风笑天.定性研究与定量研究的差别及其结合[J].江苏行政学院学报,2017(2):68-74.

[35]欧阳剑.大数据视域下人文学科的数字人文研究[J].图书馆杂志,2018,37(10):61-69.

[36]Kenneth P.Edition,Project,Database,Archive,Thematic Research Collection:Whats in a Name?[J].Digital Humanities Quarterly,2009(3):1-10.

[37]吴加琪.数字人文兴起及档案工作的参与机制[J].档案与建设,2017(12):12-15+28.

[38]朱本军,聂华.跨界与融合:全球视野下的数字人文——首届北京大学“数字人文论坛”会议综述[J].大学图书馆学报,2016,34(5):16-21.

[39]刘慧琳.数字人文:数据时代下的文化保护与传承[J].山西档案,2019(5):72-79.