从“明皇幸蜀图”谈李思训的生平(下)

谈晟广

(接上期)

比照今名为“明皇幸蜀图”的传唐人画,画面与《游仙窟》中所记之唐述山(即今炳灵寺一带的小积石山),无论从山形还是山貌来看,均十分相似(图7、图8)。另外,我们还注意到画面中的一个细节,即山体岩石上均画有横向平行的短线条,这种表现岩石特殊的画法,十分罕见。“大观·北宋书画特展”图录中曾疑惑此线条的具体作用——实际上,这可能在表现山岩的页状褶皱层,乃自然风化造成的唐述山岩体之典型外貌特征(图9)。值得一提的是,此画面特征是其他任何后世摹本中所没有的。

天授元年(690年),武则天称帝。《李思训碑》云:“所恨南阳宗子/未举勤王/西京宰臣/不闻复辟者。”武则天定都洛阳,长安称西京,这种对“不闻复辟”的愤慨也正说明了当初李思训对“则天革命”的态度。神龙元年(705年)正月初一,82岁的女皇病重,下诏曰:“制自文明元年已后得罪人,除扬、豫、博三州及诸逆魁者,咸赦除之。”可见徐敬业扬州“逆反”之事,她一直耿耿于怀。正月二十二日,宰相张柬之、崔玄与中台(尚书省)右丞敬晖、司农少卿桓彦范、相王府司马袁恕己等五人谋划,发动政变,逼迫女皇退位;二日后,传位;二十五日,李显即位,是为唐中宗,复国号唐。

中宗复位后,即恢复则天以前旧制,“郊庙、社稷、陵寝、百官、旗帜、服色、文字皆如永淳以前故事”,“皇族中流放者和籍没者,子孙皆复国籍,量叙官爵”。至于李思训,《旧唐书》记其“以耆旧擢宗正卿,封陇西郡公,历益州都督府长史”。《新唐书》说:“以思训旧齿,骤迁宗正卿,封陇西郡公,实封二百户。”《李思训碑》则曰:“征拜太常寺丞渐也/未月迁太府员外少卿/五旬擢宗正/即真彤伯/加陇西郡开国公/食邑三千户。”中宗以陇西郡地望封之,当不是凭空而为之的封赏行为,或正是因为李思训在武后掌政期间曾在陇西潜匿并“变名求活”。李思训重新被起用时所任职的太常寺,是掌管礼乐的最高行政机关,未及一个月改迁太府员外少卿,再过五旬迁宗正卿,这是皇室亲属之近官,从三品,品级只略低于六部尚书(正三品),乃负责管理皇族事务的官员。《唐六典》记,宗正卿“掌九族、六亲之属籍,以别昭穆之序,并领崇玄署;少卿为之贰。”宗正寺下辖的机构有诸陵台、诸太子庙、诸太子陵、崇玄署以及公主邑司,掌守卫山陵。武则天统治期间,《旧唐书》所谓“宗室诸王相继诛死者殆将尽矣,其子孙年幼者咸配流岭外”,此时中宗选派李思训担任恢复宗室的重任,其意義不言自明。

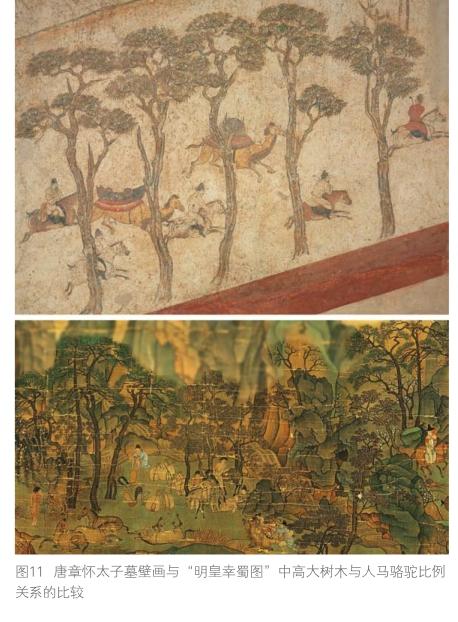

中宗复位15天后,追赠在大足元年(701年)被处死的邵王李重润为懿德太子、第七女李仙蕙为永泰公主。李重润是中宗和韦皇后所生唯一的儿子,中宗将长安延寿坊南门之西的慈门寺改名为懿德寺,整饬一新,作为懿德太子的追福之地,准备将其灵柩从洛阳迁葬乾陵,“以礼改葬”,并得“号墓为陵”之最高礼遇。同时,永泰公主与驸马都尉武延基合葬,亦陪葬乾陵;又将在开耀元年(681年)被迫自杀的李贤(章怀太子)以雍王身份迁葬乾陵。从懿德太子哀册文“神龙二年(706年)岁次丙午夏四月懿德太子梓宫启自洛阳”可知,当是迅速擢升为宗正卿的李思训直接负责了对此三位宗室的平反、迁葬工作,甚至还可能指导了此三座墓室壁画的绘制工作,尽管墓室的具体营造是由将作监负责。颇为巧合的是,据发掘报告,懿德太子墓中,前室西壁顶部分别有“杨珪”和“杨愿得常供养”两处题记(图10),当为绘制墓室壁画的画工所留。“”,乃北朝时所造字,《正字通》:“”字之讹,俗谓巧言曰;《玉篇》:俗“辩”字。此“杨(珪)”疑和《历代名画记》卷九所记之“畅”为同一人,“杨、畅”二字形近易讹,如此生僻的“”字同用作人名,实在不能看作仅仅是巧合。且更巧的是,张彦远《历代名画记》曰:“畅,善山水,似李将军”。上述三陵墓现存墓室壁画是现存唐代墓室壁画中绘画技法杰出的代表,而李重润和李贤墓墓室壁画上的山水、楼阁图像也是体现盛唐初期山水风格的重要实物数据。“明皇幸蜀图”中高大树木与人马骆驼的比例关系,十分吻合(图11),岩树、草丛的勾勒、晕染方法及配置关系,与稍晚景云元年(710年)节愍太子李重俊墓中的壁画亦近同(图12)。

从《李思训碑》残缺的文字来判断,李思训在中宗神龙(705-707年)、景龙(707-710年)和睿宗景云(710-711年)、先天(712-713年)的数年间,其政治生涯并非坦途,不但再度沉浮,还可能在中宗、睿宗和玄宗三朝的政变、权力更替中扮演了重要的角色——仅仅从李思训去世后是第一位陪葬桥陵的功臣来看,其地位并非只是一位以“耆旧”而得到重用的宗室那么简单。景龙四年(710年)六月壬午,唐中宗突然崩逝,韦皇后令韦温等宗党控制内外军权,立中宗幼子重茂为帝,于六月初七日即位,自己临朝称制,拟“遵武后故事”和“韦氏宜革唐命”。但历史没有重演,二十四日,得羽林万骑营支持的临淄王李隆基与太平公主连手,发动“六月政变”,诛除韦氏势力,拥其父李旦复位,是为唐睿宗,七月,改元景云,诛韦有功的李隆基被立为皇太子。

“六月政变”结束之次日,睿宗令李隆基兼知内外闲厩,押左右万骑;又二日,以四子李隆范为左羽林将军,五子李隆业为右羽林将军,体现了睿宗对于北衙禁军的高度重视。取得彻底胜利之后,为了安定皇储,防止诸王利用禁军再度发动政变,睿宗接受宰相姚崇和宋璟的建议,罢隆范、隆业左右羽林,并于景云二年(711年)正月下制:“诸王、驸马自今毋得典禁兵,见任者皆改他官。”二月,隆基以皇太子监国,“因奏改左右万骑左右营为龙武军,与左右羽林为北门四军”,通过改组,北门四军基本由太子控制。《李思训碑》则曰:“国朝以时泰崇文/事危尚武/取申忠义/具屈才能/以左屯卫将军征/家口并给传乘/议者以为式/是百……”正是在家国“事危”之时,政局不稳,李思训被征为左屯卫将军,成为皇帝极度信任的亲信,其身份亦实现了由文到武的转变。早在唐太宗时,即于玄武门置左右屯营,高宗又改左右屯营为左右羽林军,中宗再分左右营,置使以领之,所以李思训担任的“左屯卫将军”,正是接替了李隆范所担任的左羽林将军。

《唐六典》:“左、右羽林軍卫。大将军各一人,正三品。将军各二人,从三品”;“将军之职,掌统领北衙禁兵之法令,而督摄左、右厢飞骑之仪仗,以统诸曹之职。若大朝会,则率其仪仗以周卫阶陛。若大驾行幸,则夹驰道而为内仗。凡飞骑每月番上者,皆据其名历而配于所职。其飞骑仗或有敕上南衙者,则大将军、将军承墨敕白移于金吾引驾仗,引驾仗官与监门奏覆,又降墨敕,后得入”。这种对羽林将军职守的描述,正符合《李思训碑》所记:“……则文雅洽通故/散骑平迁/侍中兼掌/昔也所重/今之所难/公得之矣/复换散骑常侍/为□赞相/应(阙14字)大□又(阙9字)之一□以图书□此之再任/以心膂升/故一从一横/一文一武/丈夫也/君子哉。”由此可知,在完成特别时期的使命之后,“文雅洽通”的李思训由左羽林将军平迁散骑,并“侍中兼掌”。侍中为门下省长官,乃宰相之职,侍从皇帝左右,出入宫廷,与闻朝政,“旧至尊朝会登殿, 侍中常侍夹御, 御下舆, 则扶左右”。皇帝的登殿、朝会、下车,皆由侍中常侍侍卫在左右两旁,是为亲信贵重之职,故碑记曰:“昔也所重/今之所难/公得之矣。”未久,复换散骑常侍,这是职掌规谏过失、备顾问应对、地位极显的尊贵之谏官,“谓之极侍,宰臣次列”,常作为将相大臣的加官。所谓“此之再任/以心膂升”,说明了两种情况:其一,李思训曾经位列此职,或在中宗时;其二,所谓“心膂”,乃心与脊骨,喻指主要的辅佐人员或亲信得力之人,可知此时李思训正得帝王的高度信任,故他能在文、武间身份互转,因而《李思训碑》中赞曰:“故一从(纵)一横/一文一武/丈夫也/君子哉。”

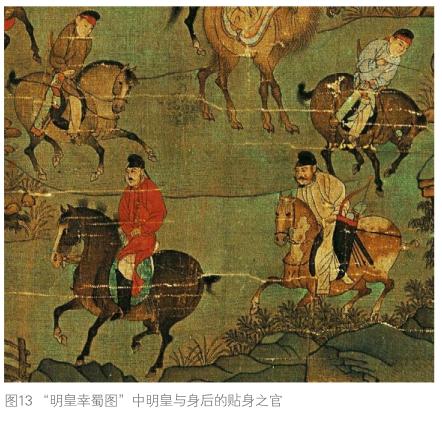

延和元年(712年)八月二十五日,在位仅26个月,睿宗迫于新的形势,传皇帝位于太子隆基,是为唐玄宗,改元先天,睿宗则自称“太上皇帝”。李思训散骑常侍之职,当是玄宗这位新皇帝所任命,伴随左右。“明皇幸蜀图”中,身着红衣的唐玄宗,骑在三花马上,倘若此画的确与李思训有关的话,在他身后的一人正是贴身之官,服色、装扮(有胡须,非宦官)明显不同于另两位(无胡须,可能是宦官)——难道正是李思训本人?(图13)既然所谓“明皇幸蜀图”无关幸蜀事,那么该画实际反映的又是什么内容?据掌书记监察御史李德裕制词曰,“玄宗天纵神武,艺冠前王,凡所游畋,必存绘事”(《历代名画记》卷一),说明唐玄宗出游,必有图绘纪之,而《宣和画谱》记北宋宣和内府所藏李思训名下画作,恰恰有《春山图》一幅、《踏锦图》三幅、《明皇御苑出游图》一幅等。很显然,“春山”“踏锦”“出游”等画题,无疑更适合所谓“明皇幸蜀图”中所呈现的画面。

由于“太上皇帝”的存在,玄宗在即位之初并不亲政,且因与太平公主的矛盾日益加深,平“韦后之乱”时短暂的盟友转变为彼此都要伺机置对方于死地的死敌。太平公主曾参与诛“二张”、灭韦后两次政变,因有“崇保社稷功”而得势,此后便频频干预朝政,培养同党,当时7位宰相之中居然有5位依附于她,“每入奏事,坐语移时,或是不朝谒,则宰相就第咨之”,凡军国大政必先咨于太平公主,次咨于太子李隆基,然后才决定可否。景云二年正月,太平公主竟公然宣称欲“易置东宫”。宰相刘幽求和张因向隆基建议诛杀太平公主事泄而遭流贬,左羽林大将军常元楷和知右羽林将军事李慈成为太平公主的党羽,“往来(太平)主第,相与结谋”。正是因为如此之境况,712-713年间,亲政前的玄宗对李思训的信任进一步加深。先天二年(713年)秋,窦怀贞等与太平公主同谋,“将议废立,期以羽林兵作乱”,决定在七月四日由常元楷和李慈率领禁兵,突入玄宗在朝的武德殿,窦怀贞、萧至忠、岑羲等宰相则在南衙起兵回应,实现“废立”阴谋。得宰相魏知古的禀报,玄宗和岐王隆范、薛王隆业、宰相郭元振、散骑常侍李思训等人急议,决定先下手为强。七月三日,玄宗和王毛仲、高力士等亲信10余人,以散骑常侍伴随玄宗左右的李思训亦当在其列,取闲厩马及卫兵300余人,出武德殿,入太极殿左边虔化门,召常元楷和李慈,斩之;又分别捉拿宰相萧至忠、岑羲等人,又斩之;太平公主逃入山寺,三日而返,被赐死于家;其党羽等人,一一被赐死或贬死。

政变次日,李旦决心彻底远离政治,徙居百福殿。29岁的唐玄宗正式亲政。十月,李隆基召姚崇会于渭滨行所,欲拜其为相,姚崇便向玄宗提出了著名的“十事要说”,其中一条就是“劝不用功臣”。玄宗采纳其议,于是大批“七三政变”功臣被外刺或遭贬黜。十一月,玄宗尊号为“开元神武皇帝”;十二月初一,大赦天下,改元“开元”,由此拉开了唐帝国“开元盛世”的帷幕。开元四年(716年)六月,睿宗病逝,葬桥陵。在“不用功臣”政策得以施行的同时,只有两个功臣却是例外,反受到恩遇和褒奖:其一就是以龙武将军统领万骑左右的王毛仲,此人本为官奴,专管闲厩马,深得李隆基的信任,政变成功后授辅国大将军、左武卫大将军、检校内外闲厩兼知监牧史,进霍国公,实封五百户,直至开元十九年(731年)因玄宗与之产生裂隙被贬死,王毛仲一直是北门禁军的忠实守卫者;另一位正是李思训,两唐书皆言其在“开元初”进彭国公,更加实封二百户,寻转右武卫大将军,亦如《李思训碑》所云:“寻拜右羽林卫大将军/以(阙34字)终□渝考中上/又更右武卫大将军/且师丹廉贞/则拜斯职/宋昌心腹/三登厥官/或以公包□词(阙6字)。”从右羽林卫大将军到右武卫大将军,这里用了汉文帝心腹宋昌之典故;又所谓“三登厥官”,当是说明他先后受到中宗、睿宗和玄宗的信任,在三朝担任要职。从“决策谋府/经德智囊”来看,显示忧缠家国、志在佐翼皇道的李思训,当是唐玄宗发动政变智囊团的核心成员之一。

开元六年(718年)八月,李思训因感染伤寒(碑文云“雾露成疾”)而病逝,享年66岁,玄宗赠其秦州都督,赗布绢四百端匹,米粟四百石,葬日官给,谥曰昭公。又以八年(720年)六月二十八日,合祔陪于睿宗桥陵,但下葬日并非就是《李思训碑》所树之日,而是要等到约20年之后。碑文有曰:“侄吏部尚书兼中书令集贤院学士修国史晋国公□□□□苑(阙6字)一孝□重宝忠允(阙11字)以布和/宏恕以归厚/刑器有典/轨物有伦/尝追如父之恩是切/加人之感相与。”树碑之人,正是李思训对其有“如父之恩”的侄子李林甫(683-752)。李思訓因“七三政变”有功而被加封进爵,李林甫也受益,“迁太子中允,又升至国子司业”。李思训在开元六年去世之后,李林甫因其会机变、善钻营,不断升迁,直至居相位19年,其间专政自恣,杜绝言路。玄宗晚年倦政,曾有过“悉以政事委林甫”,助成“安史之乱”,故而被称为“奸臣”。《李思训碑》正是李林甫处于权力巅峰时期请李邕(678-747年)所书并立,该碑通高4米多,从碑体上半段逐字保存大体完好、而下半段逐字剜失来看,这显然不是自然风化的结果,而是有人刻意破坏——或许与时人对李林甫的憎恶有关。这就导致李思训这样一位重要的唐代历史人物,在安史之乱后,竟然无从知其具体生涯。所有关于唐代的正史中,均剥离了李思训在三朝所产生的重要作用与影响,不见只言片语;在艺术史中,李思训也逐渐被碎片化、概念化,仅仅留下“国朝山水第一”(唐朱景玄《唐朝名画录》)的空名和与“青绿”“金碧”等语汇有关的色彩符号而已。

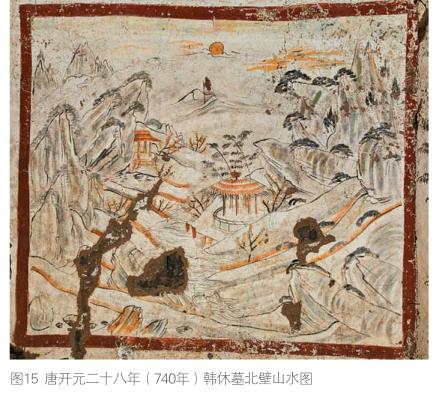

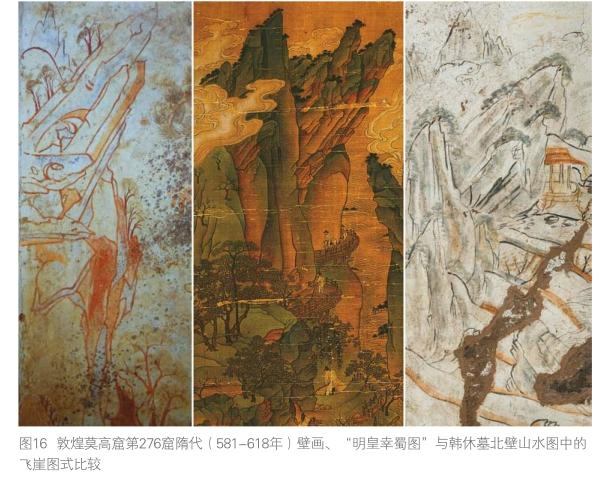

晚唐张彦远《历代名画记》(9世纪后期)中记李思训“其画山水树石,笔格遒劲,湍濑潺湲,云霞缥缈,时睹神仙之事,窅然岩岭之幽”,仿佛正是所谓“明皇幸蜀图”中所绘之景的文字描述。近年于河南偃师唐哀皇后陵被盗后追回的一件山水绘陶罐(谢明良认为可能是古祭器“山尊”,或称“山罍”),创作年代正是李思训病逝的开元六年,其画法与所谓“明皇幸蜀图”相近:先以遒劲线条勾勒出结构近似的山石,再以石青、石绿、赭石等颜色涂染出山石的层次[3];山石和树木的关系,均是在山头长出一簇一簇的扇状灌木;云的画法以及云与山石的关系等近同;夹在两山之间的开阔水面、卷云以及远山,技法与视觉结构均与“明皇幸蜀图”中所见近同(图14)。于开元二十八年(740年)去世的宰相韩休,其墓中北壁壁画山水(图15),在技法和图式上似乎是前述二图的延续,特别是其中的飞崖图式,与敦煌莫高窟第276窟隋代(581-618年)壁画山水和所谓“明皇幸蜀图”中飞崖、卷云,可谓如出一辙(图16)。从敦煌莫高窟壁画来看,天宝年间(742-755年)的103窟南壁《化城喻品》之山水(图17),中唐时期(766-835年)的231窟西壁龛外北侧“文殊变山水”(图18),类似“明皇幸蜀图”的技法和图式得到了延续与发展。

张彦远在《历代名画记》“论画山水树石”中,将中国山水画历史的开端肇始于魏晋(220-420年),以降而至隋、初唐的二阎(立德、立本)、杨(契丹)、展(子虔),再到李思训、李昭道父子以成大备,而开元后期被征召入宫的吴道子“天付劲毫,幼抱神奥,往往于佛寺画壁纵以怪石崩滩,若可扪酌”,用水墨法画山水,由是“山水之变,始于吴,成于二李”。从考古的证据来看,分别于开元二十五年(737年)和二十六年(738年)去世的武惠妃和李道坚墓中壁画山水屏风(图19、图20),恰好向我们展示了当时的山水是如何“水墨乍成岩”(唐刘商《与湛上人画松》)与“涧底阴森验笔精”(唐徐夤《画松》)的。

注:本文注释因篇幅所限,杂志刊登予以删减,拟结集出版时附录。

注释:

[3] 据偃师商城博物馆工作人员向笔者介绍,此文物刚刚追回时,颜色特别鲜艳,现在口沿处尚可见一点浓厚清晰的石绿。