下一站:透明社会

许毅博

人类与机器结合,源于一种寻找器官的延伸,从使用机器到机械骨骼对人体极限的辅助增强,再到脑机接口,形成今天的“上帝力量”,人类有意无意地从“信仰上帝”走上了“替代上帝”之路。而当人的意识、身体如计算机软硬件一样可以上传或更换时,“人”的本体性以及其自身边界就在不断修复、扩张、变形中模糊了。

《自愈功能》在图像上源于“重混”的概念,互联网中不断生长的信息图像碎片在一次次挪移中被赋予了全新的定義,我将自己的器官拍摄后与互联网提供的工业产品流(我的个人检索习惯被搜索引擎捕捉后向我定向推送的机械图像)组合,通过特殊视频处理产生了“低能版本”的“后生命”形态。这种组合更多偏向于笨重的“旧”工业机械对人体的理想改造与修复——例如作品中出现的一台长出腿来的老式缝纫机在缝合这条腿上的一处伤口——希望通过图像信息关系来表达作品的思维逻辑,以及这场使观众在观看中体会到游戏之下的荒诞感,来获得从感知上人自身与科技的交叠渗透。

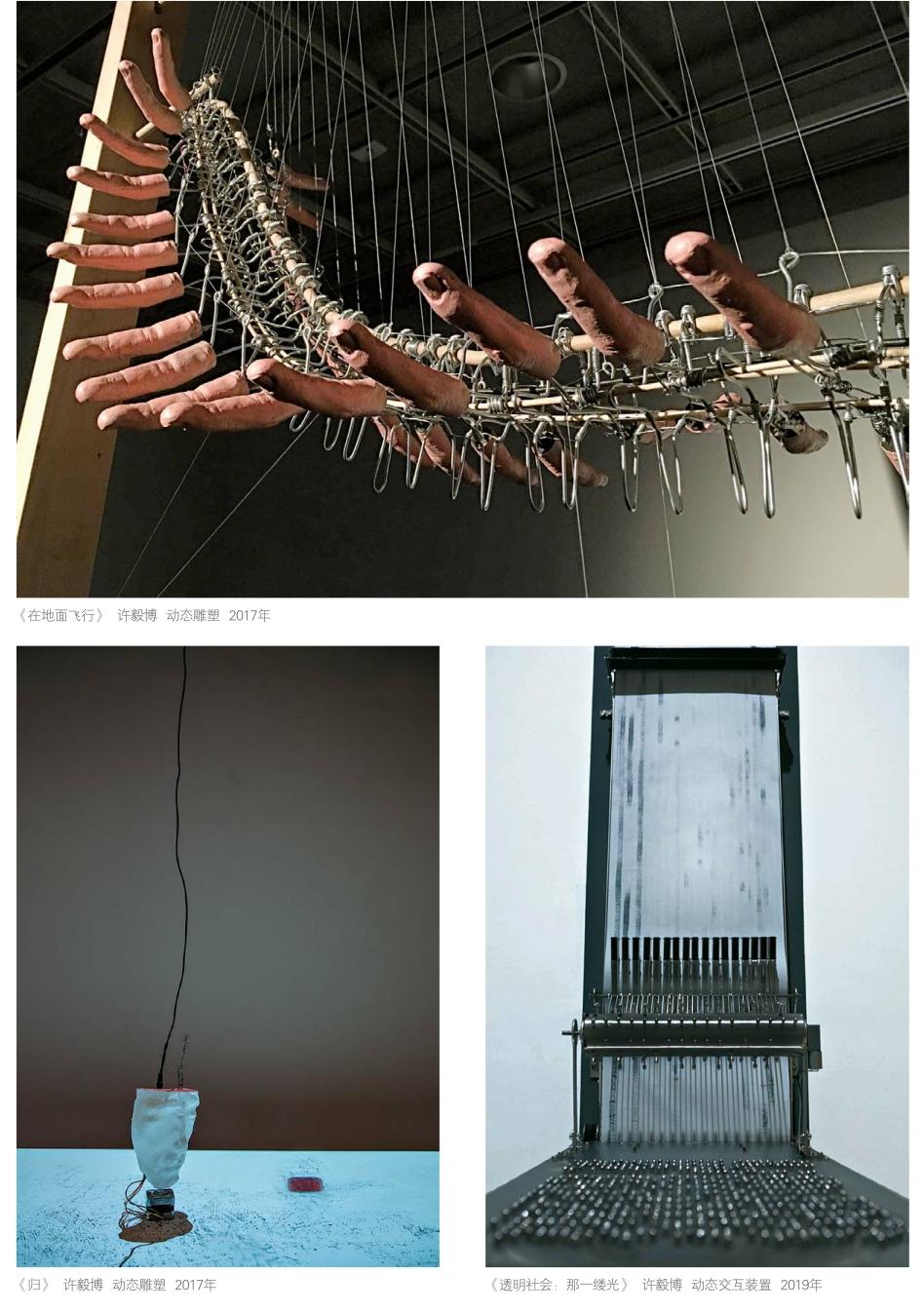

《在地面飞行中》不断重复出现的手指做着机械的往复运动,这种像飞行也像波浪的不可知的运动枯燥得令人麻木。令人想起电影史上对工业化、流水线工作的批判,勤勤恳恳地工作将无法给人类以未来的回报。但这里面人异化本身在发生变化,因为造成失业的原因不再是工作失职或某种过错,而是因为人类本身效率的低下或职业已自行“二值化”(指的是那些非黑即白的标准或确切无疑的条款)。我把作品中的手指视为手工业者的化身,将作品当作一则关于人的预言:我们要面对即将来临的被淘汰的命运。

在人与科技的讨论中,机械似乎永远是聚光灯下的主角,剧情的起伏跌宕或平淡稳重,出人意料的反转总是不断推迟剧终的上场。《归》便是一个没有终结的连续剧,它是由电机驱动的动态雕塑,通过步进式电机的旋转,带动人面雕塑正反旋转不停,伴随的振动促使雕塑在白色平面展台上产生无秩序的位移并留下斑驳的轨迹。在某个时刻,或长或短的时间之后,雕塑会回到展台中央的红色凹槽中;稍作停留后,又再次离开。设置这样一个循环的意图是要探索科技在把人类推向某一个远方后,人类的本性会驱使我们回到何处。我想那应该是所有故事开始的地方,是人类抓起树叶遮羞的那一刻。那一刻,也是作为人的自然权力的隐私产生的时刻——有没有“隐私”是文明人与野蛮人最明显的区别,而当下信息技术的发展无时不在对隐私进行着贪婪抓取,且在人们警觉之前,这种自然权利已被信息社会啃噬。WeChat、Facebook、Instagram等社交媒体在现实中扮演着“人”,实名制更做实了其中“人”之名,人不得不屈从于“透明社会”。

在《透明社会:下一刻》的现场,观众可以走入的房间为主空间(第一空间),对面墙体上设置了“凹与凸”的3米高的锁孔装置。当观众走进右侧“凸”形锁孔前通过小孔向内窥视时,内部影像呈现的是自己站在展览空间窥视小孔的延时画面(第二空间)。与此同时,左侧墙面上的大的“凹”形锁孔会同步出现观众窥视锁孔所露出的眼睛(第三空间)。身处其中的观众永远无法发现自己背后的眼睛,也始终会认为自己在这个“局”中掌控着并不存在的主动权。在这样一个不同维度无休止的窥视循环的结构中,现场观众似乎掌控了三个不同的维度。但一个悖论是,一旦观众开始观看作品也就介入了其中,同时失去了一般展览中作为作品审视者对空间的主宰,在不知不觉中成了窥视循环中无数单元里一个微小的节点。

智能时代的人对“透明”的渴求与信息自由息息相关,人们往往把透明社会当作一种理想的版本。但是当人的行为变得可操作、可计算、可调节、可控制,行为就变成了透明的。“透明”包藏着极权属性的“一体化”——这是纳粹用语,强迫组织、机构、人的思想趋同。“透明”的暴力性即隐藏于此,而只有机器才是“透明”的。

现实告诉我们,单纯依恋信息和交际并不能照亮世界。“透明”并不能使人眼明心亮。大量的信息本身并不会必然带来更多的真相。信息被释放得越多,世界反而越难被看清。是“透明破坏信任”,而不是“透明创造信任”。“透明社会”是信任日渐消失、渴求依赖监控的社会,越呼求透明道德基础越脆弱,真诚、正直等道德价值越会失去其意义。透明社会,不过是一个“美丽新世界”。

《透明社会:那一缕光》将“上帝说要有光,于是世上有了光”的盲文转换成使机械装置发声的转轴凸点,通过这些类似八音盒原理的凸起拨动拨片,拨片前端的“书写”装置不断将墨迹残留在白色的纸面材料上并反复叠压描画。装置上端的光源感应器对纸面的黑白进行数字化处理后,最终以声音形式输出。这种无秩序的原始噪音是一种原发性规则所建立的秩序,是由“不可见”到“可感知”的转换。

因为对“透明社会”的恐惧或谨慎,作品才努力将光明和黑暗分离,但并非为向“光明”的“透明”而行,反而是转过头栖身于黑暗之中,为逃出“透明社会”见到那另一缕光。