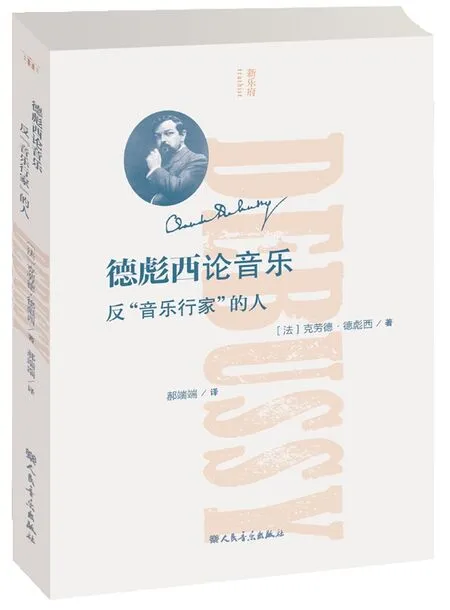

随想德彪西:《德彪西论音乐—反“音乐行家”的人》译后感

文/ 郝端端

“我们想去哪里就去哪里,我们想走哪扇门就走哪扇门……”①短短一句话,却十分生动地勾勒出法国作曲家德彪西的形象。

学生时代的德彪西就已经表现出桀骜不驯的个性,比如,他敢于在和声课上质疑当时已是集大成者的塞萨尔·弗朗克。而成名之后的德彪西也用了一生的时间突破传统的桎梏。但是,当有人问他是否认为自己是一个“音乐革命家”的时候,他的回答却是否定的。对此,德彪西解释道:“我根本没有‘革命’,也没有毁掉什么东西。我安静地走自己的路,从不像‘革命家’那样为自己的思想作宣传……有些人喜欢循规蹈矩,而我只想用音乐还原我听到的声音……”②

这就是德彪西。他并非脱离传统,恰恰相反,他非常尊崇18世纪的法国音乐遗产,并不止一次提倡复兴法国音乐的传统风格。而他在艺术领域的创新,更多是在遵循自己对至美的追求。

我至今还记得,第一次接触德彪西的音乐时,我还是个五六岁的琴童。钢琴处于刚刚起步阶段的我一直以来所熟悉的大多是来自德奥的作曲家,比如那个衣着朴实、戴着细边眼镜的练习曲专家车尔尼,还有那个头顶雪白假发、才华横溢的莫扎特。当老师布置新曲子的时候我好奇地问道:“德彪西?法国?” 这一切都显得那么陌生。在我看到作品的标题《儿童园地—木偶的步态舞》时,眼前一亮,顿时来了兴趣。可是,等到坐在琴凳上开始读谱的时候,我的眉头顿时皱了起来。因为我并没有找到想象中的乐园,相反,曲子里的和声和旋律听起来既滑稽又古怪,在练熟之后我甚至都不好意思当着别人的面演奏。这是我人生中与德彪西的“第一次亲密接触”。

时光飞逝,转眼间我已经身在巴黎,辗转于众多艺术大家们曾经出没的大街小巷。而德彪西也已经从儿时那个 “怪蜀黍” 变成我最喜欢的作曲家之一。我从未停止过对德彪西的好奇,而与他生活在同一座城市、说着一样的语言,让我有了更为便利的条件,进一步了解这位法国音乐界的传奇人物。

当年,风靡全球的《达·芬奇密码》将德彪西列为神秘宗教组织郇山隐修会的大师。这是许多人头一次以音乐家之外的身份认识德彪西,而丹·布朗的小说也着实给德彪西添加了一层神秘的面纱。在此,我们并非要讨论《达·芬奇密码》的内容是否有据可查。但是,真实世界里的德彪西的确不仅仅是一位作曲家。

一个平凡的周五,当我和同学们再次听完两个半小时的文学课准备收工时,老师公布了下一周的阅读作业清单。在诸多文豪的姓名当中,德彪西赫然在列。那是一篇音乐评论文章,讲的是有关法国作曲家让-菲利普·拉莫的歌剧《伊波利特和阿利西埃》③。我没有选择和我的同学们一样度过一个轻松的周末,而是当天下午就开始拜读。犀利的笔锋、坦诚的态度,以及行文间洋溢着的对自己民族的自豪感,给我留下了深刻的印象。

我开始进一步翻阅德彪西的文字。他是一位出色的作者—无论是他的音乐评论文章还是他的书信,都能体现出这一点。在文学方面,德彪西自学成才。他对文学、诗歌、历史及哲学充满了求知感和好奇心。不拘一格的成长经历和品位,使他的著作拥有无法复制的风格—其与生俱来的写作格式与精心设计的幽默讽刺相交融。

《克罗什先生》④收录了大部分德彪西生前的乐评和专访。当我仔细阅读过该书后,一个少年时代的愿望开始回荡在我的脑海中。在国内学习期间,我时常带着对作品的风格和美学的问题到图书馆查阅资料,并迫切地希望找到能够帮助我了解更多关于作者和其所处的历史环境的书籍,以便更好地诠释作品,最大限度地保留作曲家的初衷。由于当时国内在音乐方面的外文翻译文献较为匮乏,我的这个愿望经常化为泡影,而我那时还不能用任何外语来查阅并阅读资料。当初,我曾下定决心,在未来有能力之后,定要为改善国内的这一状况尽自己的绵薄之力。同时,我还认为,音乐人对音乐文献的翻译是责无旁贷的,这能够最大限度地保持专业性和严肃性。

回到《克罗什先生》这本书上来,要想了解一个历史人物,最直接的方式就是去听他亲口说过的话、看他亲笔写过的文字。所以,无论是德彪西音乐的“发烧友”,还是研究德彪西的音乐学家们,都将此书视为最宝贵的文献资料之一。的确,我在阅读和翻译的过程中也注意到,德彪西的乐评和发言不仅让我们加深了对他个性的认识,还展现了19至20世纪之交欧洲艺术的主流审美观念及创作风格。无论是评论音乐会、作曲家、演奏家,还是解析歌剧、交响乐,德彪西的记录都为我们了解和研究那个时代提供了极具价值的史料。

从音乐演奏的角度出发,了解一个真实的、完整的德彪西,能让我们在处理他的音乐作品时更精准地掌握其特有的风格,从而以一种更加自然的方式诠释给倾听者。我自己就受益匪浅。在各大国际比赛和艺术节上,我演奏的德彪西《意象集》《前奏曲》等作品时常受到乐评人、专家及观众们的一致赞扬。这在很大程度上都归功于我从《克罗什先生》中获得的灵感,同时也进一步促成我决定将其译成中文与大家分享,希望可以帮助更多人用更直观的方式体验和理解原汁原味的德彪西。

众所周知,从一种文字转换到另一种文字是一个很复杂的过程,更何况法语与汉语是两种完全不同的语系。翻译《克罗什先生》也绝非易事,由于德彪西的文笔有着与众不同的风格,就连土生土长的法国人有时也难以理解他想表达的含义。我曾不止一次地把德彪西笔下一些结构复杂且信息量极大的从句拿出来和我的大学同学们讨论。在花了九牛二虎之力,翻译出德彪西的真实意思后,他们都摇摇头,表示无法理解德彪西为什么要这样写。

有时,法语会和汉语用类似的方式形容某一现象,而单从字面意思上了解却不能与汉语同步。我们在德彪西1903年为《音乐家》写的一篇文章中就可以找到一个有趣的例子:文中出现了“吃了一道菜还要‘呸’一下” 这样的表达方式。德彪西这样写绝对不是为了告诉我们菜不好吃,综合上下文,我认为用汉语中“得了便宜还卖乖” 这样的歇后语更为贴切。⑤

另外,德彪西经常使用同音字或近音字与读者们开玩笑。比如他于1914年为S.I.M.书写的乐评中将单词“合唱队”与“心”放在了一起。这看似没有什么特别,但法语的“合唱队”(chœur)与“心”(cœur)仅有一字母之差,且法语里h是不发音的,所以两个单词完全是同音。如果只是单纯地意译,那就会忽略德彪西留给我们的那个“小眼神”。为了尽量保持原文的幽默感,我考虑再三后决定在按照原意翻译的同时,加入译者注,以便让读者对德彪西的“文字游戏”有所了解。⑥

作为法国音乐的代表人物之一,德彪西通常会被塑造成一位对后世有着深远影响的伟大艺术家。但如果我们仔细品味《克罗什先生》,就会发现其实德彪西更是一个有血有肉的人,也带有法国人那种细腻且充满情调的性格特点。这种特点又与法兰西这片土地有着紧密的联系。在巴黎,我们时常能看到太阳在很低的云层中忽隐忽现,相同的场景会产生出不同的光晕、不同的色调。这也解释了法国画家们对光线的敏锐捕捉,以及法国音乐家对音色的细微感受。透过德彪西的文字,我们似乎隐约看到了“黄金时代”巴黎的多姿多彩,以及它繁荣的艺术文化。

当在键盘上输入了最后一个字时,我完成了留学期间,也是我人生中的第一部译著。几年来,与《克罗什先生》书卷的香气相伴,令我释怀了少年时期的不少疑惑。但是,随着新目标的确立、新篇章的开始,又会有许多新问题萦绕心头,或许这就是我们常说的学无止境吧。

最后,我要感谢法国国家科学研究中心研究导师德尼·埃尔兰教授,我的博士生导师让-皮埃尔·巴尔托利教授,以及钢琴大师多米尼克·墨赫莱教授在我翻译《克罗什先生》时给予的大力支持;感谢人民音乐出版社对《德彪西论音乐—反“音乐行家”的人》的肯定和为此书出版所做的工作;感谢《钢琴艺术》的推荐和认可,并为我提供发声平台,使得更多人能够了解《德彪西论音乐—反“音乐行家”的人》。

注 释:

①德彪西原话,由法国著名女钢琴家玛格丽特·隆记载于《与克劳德·德彪西“谈”琴》(Au piano avec Claude Debussy),巴黎:朱利亚出版社,1960年,第32页。

②克劳德特·德彪西著,《德彪西论音乐—反“音乐行家”的人》,郝端端译,人民音乐出版社,2018年出版,第289页。

③同注释②,第182至185页。

④《德彪西论音乐—反“音乐行家”的人》法文原书名的中译为《克罗什先生》。

⑤同注释②,第155至159页。

⑥同注释②,第237至240页。