国际知识溢出对中国内资企业创新产出的影响

孙洋 李春艳 陈艺毛 孙冰爽

摘 要:国际知识溢出效应主要通过FDI渠道和进口贸易渠道实现,并受技术吸收能力的调节。利用2009—2017年中国20个工业行业的面板数据,实证检验FDI知识溢出和进口贸易知识溢出对内资企业创新产出的影响以及企业吸收能力的调节作用,结果表明:从工业全行业及资本和技术密集型产业来看,FDI的知识溢出效应显著为正,但进口贸易知识溢出对企业创新产出有负向影响,两种渠道的知识溢出效应均随着企业技术吸收能力的增强而增强;从资源和劳动密集型产业来看,两种渠道的国际知识溢出效应都不理想,而且进口贸易渠道的知识溢出效应随着企业技术吸收能力的增强而减弱。一方面,应鼓励和支持内资企业加大R&D和新产品开发投入,通过提高自身的技术吸收能力更好地利用国际知识溢出效应;另一方面,应加快对外开放的转型升级,加大对资本和技术密集型产业的FDI引入,为国际知识溢出创造更多机会和更好环境,进而有效促进内资企业技术水平和创新产出的高质量提升。

关键词:国际知识溢出效应;外商直接投资(FDI);进口贸易;技术吸收能力;技术溢出

一、引言

改革开放推动了中国经济和社会的全面进步(梁琳,2019)[1],中国经济进入高质量发展阶段,创新成为驱动经济发展的第一动力。在开放经济系统中,一国的创新能力和产出与其国内的研发投入有关,同时也受其他国家知识溢出效应的影响,即便在最发达的美国,国外知识资本的贡献也达到了40%左右(Eaton et al,1999)[2]。在国际知识溢出的各种渠道中,外商直接投资(Foreign Direct Investment,FDI)和进口贸易是最为直接和重要的两种途径(Keller,2009)[3]。来自发达国家的FDI通常可以为东道国带来先进技术,发展中国家引入FDI可以通过“以市场换技术”等方式促进技术进步;进口产品物化了出口国的研发投入,因而发展中国家可以通过进口贸易获取发达国家的知识外溢,进而促进技术创新。但国际知识溢出在世界经济发展实践中并不具有必然性。一方面,从发达国家来讲,会以各种方式(如控制核心技术和关键技术、提高技术模仿壁垒等)阻碍知识溢出的发生;另一方面,从发展中国家来讲,需要具备一定的条件(如相应的人力资本、技术吸收能力等)才能真正通过引进FDI和进口贸易获取知识溢出。那么,对于中国工业企业而言,FDI和进口贸易是否具有显著的国际知识溢出效应?

大量文献支持FDI和进口贸易存在知识溢出效应。关于进口贸易的知识溢出效应:Grossman和Helpman(1991)认为,进口贸易会增加进口国中间产品的种类和质量,而物化在中间产品中的国外R&D资本通过关联行业产生技术溢出,从而拉动进口国技术水平的提升[4];Coe和Helpman(1995)的实证研究表明,出口国R&D投入显著提高了进口国的全要素生产率[5];Lichtenberg和 Pottelsberghe(1998)、Falvey等(2004)、Madsen(2007)以及李平和钱利(2005)、李小平和朱钟棣(2006)、问泽霞(2014)的研究均表明,发展中国家从发达国家的进口贸易能显著地提高其技术水平[6-11]。关于FDI的知识溢出效应:Caves(1974)认为,FDI的知识溢出有水平关联、前向关联和后向关联三种传导机制[12];Grg和Greenaway(2004)认为,FDI的知识溢出有模仿、人力资本流动、市场竞争、国际贸易优势的正面效应等四种渠道[13];程培堽(2009)指出,FDI的知识溢出包括传染效应、竞争效应和培训效应三个渠道[14]。

然而,也有许多研究得出不同的结论。在进口贸易方面:Bransteller(2001)、Acharya和Keller(2008)等研究发现,进口贸易并不能使发达国家从中获得明显的技术溢出,且有可能抑制其国内全要素生产率的提高[15-16];王英和刘思峰(2008)分析表明,以进口贸易为传导机制的国际知识溢出效应在中国并不明显[17];邢孝兵等(2018)研究发现,进口低技术水平产品可以促进技术创新,但进口高技术水平产品会抑制技术创新[18]。在FDI方面:蒋殿春和夏良科(2005)分析表明,FDI的竞争效应对东道国企业创新能力的成长会产生不利影响[19];平新乔(2007)认为,FDI对缩小技术差距并无显著作用,而且还会抑制企业技术追赶的努力[20];石大千和杨咏文(2018)研究发现,FDI对企业创新既有溢出效应,也有挤出效应,两者相互作用导致企业技术水平距离前沿面有一定差距[21]。

上述研究结论的差异反映出知识溢出效应的产生是需要一定条件的,其中,东道国的知识吸收能力是主要影响因素之一。知识的获得是一个先学习后创新的过程,而学习的效果取决于吸收能力。沙文兵(2013)针对中国高技术产业的研究表明,企业的吸收能力与FDI的知识溢出效应具有“U型”关系[22];赵莉和胡逸群(2018)分析认为,吸收能力在FDI的技术溢出中具有重要的中介作用[23];唐保庆(2010)研究表明,服务贸易进口与人力资本吸收能力的协同效应提升了全要素生产率[24]。此外,对于不同产业,知识溢出效应也可能表现出异质性。赵文军和于津平(2012)分析发现,进口贸易的溢出效应对资源和劳动密集型、平均规模较大的工业行业比较明显,FDI的溢出效应对资本和技术密集型、平均规模较大的工业行业作用较明显[25]。魏浩和耿园(2016)研究认为,进口商品技术含量的提升对资本密集型行业发展方式转变的促进明显,进口消费品技术含量的提升有利于资本密集型行业发展方式转变但对劳动密集型行业的影响不显著,资本密集型行业进口商品技术含量的提升对所有行业发展方式转变都有利[26]。

总体来看,相关研究大多针对知识溢出效应的某一渠道进行研究。虽然也有文献把FDI和进口贸易放在同一框架进行分析,比如,傅元海和陈丽珊(2016)实证检验进口贸易、FDI和购买国外技术对中国经济增长效率的影响[27],陈超(2016)和陈洁等(2019)考察FDI和国际贸易的知识溢出效应[28-29],但上述研究要么没有考虑吸收能力的影响,要么没进行产业异质性检验。国际知识溢出的不同渠道是否具有不同的溢出机制和表现?不同产业的国际知识溢出效应是否具有差别?对于这些问题的解答,有助于制定有效的政策以利于內资企业吸收和利用国外知识资本资源,促进技术创新和创新产出。有鉴于此,本文将FDI知识溢出、进口贸易知识溢出和企业吸收能力纳入同一分析框架,通过建立系列面板回归模型探究国际知识溢出对中国工业行业内资企业创新产出的影响,并对技术和资本密集型产业与资源和劳动密集型产业进行异质性检验,以期为中国内资企业充分利用国际知识溢出效应实现技术跨越和优势再造提供经验依据和政策启示。

二、模型构建、变量选择与数据处理

1.模型构建

Griliches(1979)将创新产出视为R&D投入的函数[30],其建立的知识生产函数为:Y=α(R)β。

其中,Y为创新产出,R为R&D投入,β为弹性系数,α为常数。在开放经济条件下,母国的R&D投入会通过各种渠道影响东道国的创新产出,其中FDI和进口贸易是最为直接和重要的两种途径。因此,本文利用柯布-道格拉斯生产函数对知识生产函数进行修改,得到如下基本模型:

2.变量选择与测量

(1)“FDI知识溢出”和“进口贸易知识溢出”的测算

对于国外知识溢出的计算,首先需要计算流入本国的外国研发存量,一般采用对各溢出国R&D存量进行加权求和的方法。本文借鉴Lichtenberg和Pottelsberghe提出的(1997)的权重组合方式[6],计算中国通过进口贸易渠道和FDI渠道获得的外国研发存量。

各行业“进口贸易知识溢出”的测算,以行业进口贸易额占知识溢出来源国行业总产值比重为权重对知识溢出来源国的R&D存量进行加权,即:

(2)企业“吸收能力”和“创新产出”的衡量

知识吸收能力包括知识识别能力、理解与消化能力和知识转化能力(Cohen et al,1990)[31]。企业的知识吸收能力是其利用先前的相关知识发现新信息的价值进而吸收并将其应用于商业用途的能力集合。R&D投入不仅会产生新的产品, 而且还会促进企业知识吸收能力的提高,基于此,很多学者将R&D投入作为企业知识吸收能力的衡量指标(李斌等,2016;赵富森 等,2017)[32-33] 。本文不仅强调知识识别、理解和消化能力,还强调将新知识商品化的能力,因此采用R&D经费内部支出与新产品开发经费支出之和来衡量企业“吸收能力”。由于本文采用存量指标,需要将流量指标转化为存量指标,采用常用的永续存盘法进行转化。以R&D经费内部支出为例(新产品开发经费的处理方法类似):

其中,R为R&D经费内部支出存量,i表示地区,t表示时间,δ为折旧率,k为当期R&D经费内部支出。基期R&D经费内部支出存量R0=K0/δ,δ=15%;运用价格指数对R&D经费内部支出进行平减,并按照2009年价格进行折算。由于R&D经费内部支出包括相关设备购买支出和相关人员工资支出,价格指数应是固定资产投资价格指数和消费价格指数的加权算术平均,借鉴李春艳等(2014)的处理方法[34],R&D经费内部支出的价格指数RP=0.43LP+0.57IP(LP为消费价格指数,IP固定资产投资价格指数)。

本文借鉴李培楠(2014)和张云(2017)的研究[35-36],将新产品销售收入作为企业“创新产出”的衡量指标。一般来讲,创新的最终表现形式是新产品和服务,而新产品销售收入正是企业在一定时期内销售新产品所实现的收入,也是所有生产要素相互作用产生的结果。因此,选用新产品销售收入作为“创新产出”的衡量指标是可行的。

3.样本选择与数据来源与处理

本文参照ISIC Rev.4、SITC 4(国际贸易商品标准分类)和GB/T 4754-2011,以不重复、不遗漏的原则进行行业归并,将国际与国内的行业对应关系进行调整,并剔除数据较少的“电力、煤气及水的生产供应业”“建筑业”和“服务业”,最终选择工业的20个二位码行业作为研究样本(详见表1);选择美国、日本、德国、英国、法国等五个与中国经贸往来较为密切的发达国家作为知识溢出来源国样本。外国分行业、分国别数据来自OECD数据库,出口数据来自UN Comtrade 数据库。中国分行业数据主要自2010—2018年的《中国科技统计年鉴》,缺失的数据根据相应年份的《中国工业经济统计年鉴》补充;所用数据均为各行业内资企业的数据,具体指标包括新产品销售收入、R&D经费内部支出、新产品开发经费支出等。

为剔除价格变动的影响,本文对涉及的价值量指标进行价格平减处理。以2009年为基期,统一折算为2009年不变价格。计算进口贸易渠道的国际知识溢出时,分别使用对应来源国的生产者价格指数(PPI)、R&D经费内部支出价格指数以及货物和服务出口价格指数对行业生产总值、R&D经费内部支出和出口中国贸易总额进行平减处理;计算FDI渠道的国际知识溢出时,采用对应国家的GDP平减指数对GDP进行平减;采用固定资产投资价格指数对中国实际利用外商投资额进行平减。此外,由于一些指标的数据使用本国货币作为计价单位,需要对数据的货币单位进行统一。本文以2009年为基期购买力平价水平,将各国以本国货币计价的数据调整为以美元为货币单位的数据。

三、实证分析结果

1.全样本面板回归分析

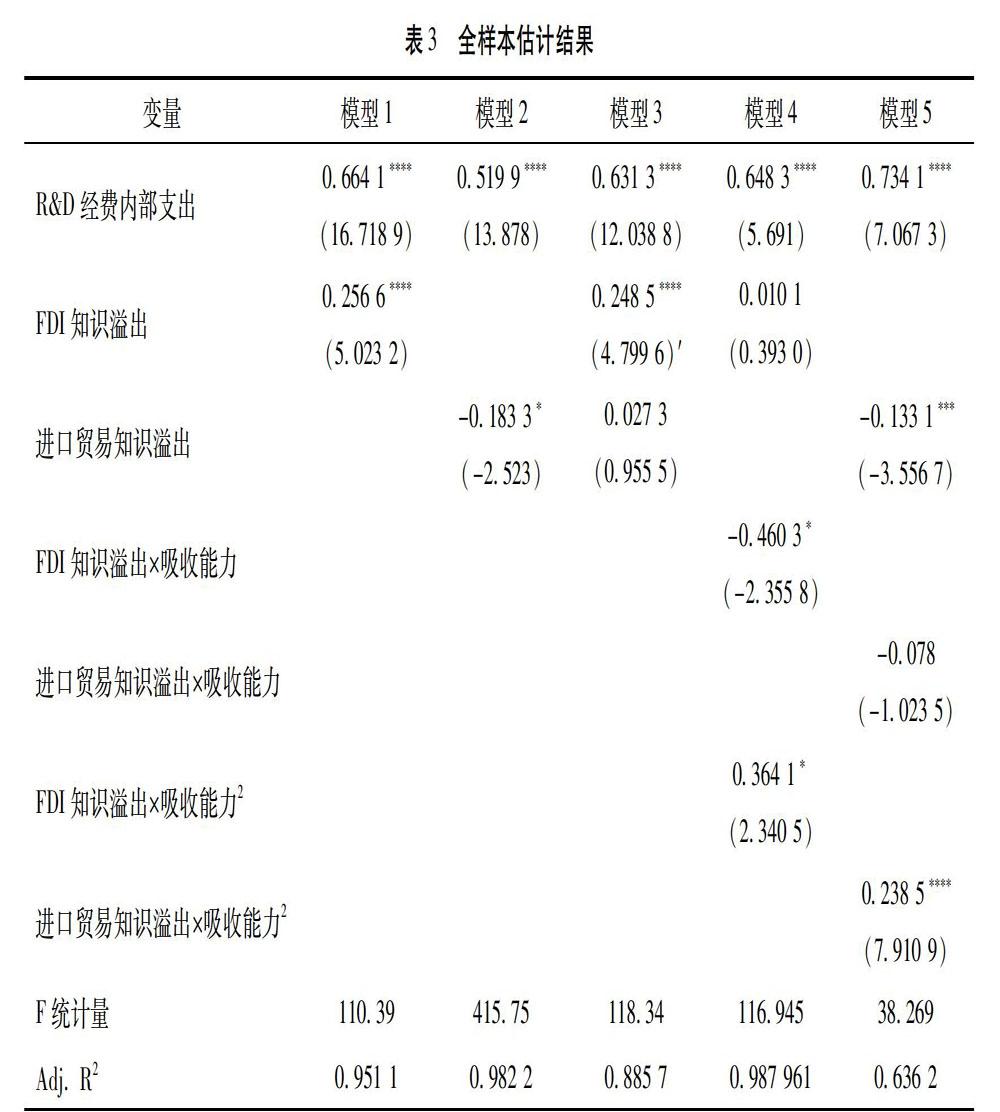

本文运用Eviews 8.0软件进行模型估计,采用递进回归法对被解释变量和各解释变量之间的关系进行检验。模型1和模型2分别考察“FDI知识溢出”和“进口贸易知识溢出”对“创新产出”的影响,模型3同时引入“FDI知识溢出”和“进口贸易知识溢出”,模型4在模型1的基础上引入“FDI知识溢出与吸收能力的交互项”和“FDI知识溢出与吸收能力平方的交互项”,模型5在模型2的基础上引入“进口贸易知识溢出与吸收能力的交互项”和“进口贸易知识溢出与吸收能力平方的交互项”。

检验变量之间长期均衡关系常用的方法是协整檢验,由于本文数据年限较短,采用常规协整检验方法较为困难,因此采用EG两步法进行协整关系检验。对各模型进行回归,生成残差序列并进行单位根检验,得到三个协整检验统计量值(见表2),各统计量都在0.1%水平上不接受原假设,表明变量之间存在协整关系,从而可以建立长期均衡模型。根据Hausman检验结果,宜采用固定效应模型进行实证检验。

模型估计结果见表3,5个模型的F统计量和调整后的R2都较大,说明模型解释效果较好。具体分析如下:

(1)所有模型中“R&D经费内部支出”与“创新产出”都显著正相关,表明自主R&D投入是中国工业企业创新产出增长的重要驱动力。

(2)模型1中“FDI知识溢出”对企业“创新产出”有显著正向影响;模型2中“进口贸易知识溢出”对企业“创新产出”显著负向影响(显著性较弱);模型3中“FDI知识溢出”对企业“创新产出”有显著正向影响,“进口贸易知识溢出”对企业“创新产出”没有显著影响。可见,对于中国工业行业的内资企业,FDI渠道的国际知识溢出效应明显强于进口贸易渠道的国际知识溢出效应。其原因可能在于以下两方面:一方面,由于进口的增加挤占了国内厂商的市场份额和销售利润,导致其创新动机和能力降低;另一方面,由于一些企业的进口贸易实际上是嵌入全球价值链的粗加工组装和装配环节,难以促进企业实质性的技术创新(任平 等,2019)[37]。

(3)模型4中“FDI知识溢出与吸收能力的交互项”与“创新产出”显著负相关,但“FDI知识溢出与吸收能力平方的交互项”与“创新产出”显著正相关;模型5中“进口贸易知识溢出与吸收能力的交互项”与“创新产出”没有显著相关性,但“进口贸易知识溢出与吸收能力平方的交互项”与“创新产出”显著正相关。可见,企业的技术吸收能力对于FDI和进口贸易两个渠道的知识溢出效应都具调节作用,使知识溢出效应呈U型分布。可以进一步推断国际知识溢出存在“门槛”效应,即内资企业只有在自身的技术吸收能力达到一定程度后,才能使国际知识溢出效应得到有效发挥。

2.分产业检验

为了揭示我国不同产业国际知识溢出效应的差异,本文借鉴赵文军等(2012)的产业分类方法[25],根据要素密集程度将20个工业行业分为资本和技术密集型产业、资源和劳动密集型产业两组,分别考察国际知识溢出对其创新产出的影响。其中,资本和技术密集型产业包括“油加工、炼焦和核燃料加工业”“化学原料、化学制品及化学纤维制造业”“医药制造业”“橡胶和塑料制品业”“黑色及有色金属冶炼和延压加工”“通用及专用设备制造业”“交通运输业”“家具、文教、工美、体育和娱乐用品及其他制造业”“电气机械和器材制造业”和“计算机、通信和其他电子设备制造业及仪器仪表制造业”,资源和劳动密集型产业包括 “采掘业”“食品制造及烟草及饮料加工业”“纺织业”“纺织服装、服饰业”“木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”“皮革、皮毛、羽毛制品业”“造纸和纸制品业”“印刷和记录媒介复制业”“非金属矿物制品业”和“金属制品业”。分别对两组数据进行协整检验和Hausman检验,结果与全行业样本类似,存在协整关系,宜采用固定效应模型进行估计(由于受到篇幅的限制,未列出检验的具体结果)。同样采用5个模型分别进行回归检验,估计结果见表4和表5。

资本和技术密集型产业的检验结果与全行业基本一致:两种渠道的知识溢出效应存在差异,FDI的知识溢出效应显著为正,但进口贸易的知识溢出效应为负;吸收能力的调节作用使两种渠道的知识溢出效应呈现非线性特征,说明对于资本和技术密集型产业的内资企业,需要提高知识吸收能力才能使国际知识溢出效应得到有效发挥。而对资源和劳动密集型产业的检验结果存在较大不同:首先,不仅进口贸易渠道的知识溢出效应不强,而且FDI渠道的知识溢出效应也是负向的,这表明资源和劳动密集型产业的FDI和进口贸易并没有促进内资企业创新产出的增加,反而还有所阻碍;其次,引入两种渠道知识溢出与吸收能力平方的交互项之后,“FDI知识溢出与吸收能力平方的交互项”与“创新产出”没有显著相关性,而“进口贸易知识溢出与吸收能力平方的交互项”与“创新产出”显著负相关,即随着内资企业技术吸收能力的增强,国际知识溢出效应是先增后减的。

四、结论与启示

本文利用2009—2017年中国20个工业行业的面板数据,实证检验了FDI和进口贸易两种渠道的知识溢出对工业全行业、资本和技术密集型产业、资源和劳动密集型产业的内资企业创新产出的影响,主要结论如下:第一,从工业全行业来看,两种渠道的知识溢出效应具有异质性,FDI的正向知识溢出效应显著,而进口贸易的知识溢出效应却不理想甚至为负;内资企业技术吸收能力的调节作用使两种渠道的知识溢出效应均呈现出非线性特征,即随着吸收能力的增强,国际知识溢出效应也增强。第二,资本和技术密集型产业的国际知识溢出效应与全行业基本一致,但在资源和劳动密集型产业中两种渠道知识溢出对内资企业创新产出的影响都为负,而且随着企业技术吸收能力的增加,进口贸易的知識溢出效应降低;因此,对于中国工业行业的内资企业来讲,国际知识溢出效应的发挥更多地体现在资本和技术密集型产业中。

分析表明,加工贸易企业的代工模式以及先进设备和技术的进口增加,不但可能使企业由于长期处于国际分工链条末端而掉入“国际分工陷阱”;而且会弱化内资企业的技术创新动力,并难以发挥国际知识溢出效应,进而导致“低端技术锁定”。同时,国际知识溢出效应的有效发挥,在一定程度上依赖于内资企业自身技术吸收能力的提高。上述研究的政策含义是:第一,出台相关政策,鼓励和支持工业行业的内资企业加大R&D和新产品开发投入,以提高自身的吸收能力,更好地吸收FDI和进口贸易这两个渠道的国际知识溢出,促进创新能力和技术水平的提高。第二,继续实施对外全面开放政策,加快利用外资和对外贸易的转型升级。要更加注意和充分利用国际经济环境的新变化和新机遇,比如,中美贸易争端的出现,外资会更多地以FDI的方式进入,产生对进口贸易的替代,进而导致价值链低端产业的流入减少而价值链高端产业的流入增加(卢进勇 等,2019)[38]。在这种形势下,应充分发挥FDI渠道知识溢出对内资企业技术进步和创新产出的促进作用,出台倾斜政策,加大资本和技术密集型产业的引资力度,为企业吸收国际知识溢出提供更多的机会和更好的环境,进而有效促进企业的高水平技术创新,增加企业的高质量创新产出。

参考文献:

[1] 梁琳.关于高质量发展时期进一步扩大开放需要关注的几个问题[J].内蒙古社会科学(汉文版),2019(4):112-117.

[2] EATON J,KORTUM S.International technology diffusion:Theory and measurement[J].International Economic Review,1999,40(3):537-570.

[3] KELLER W. International trade,foreign direct investment,and technology spillovers[R].NBER Working Paper,2009,No.15442.

[4] GROSSMAN G M,HELPMAN E. Trade,knowledge spillovers,and growth[J].European Economic Review,1991,35(3):517-526.

[5] COE DT,HELPMAN E. International R&D spillovers[J].European Economic Review,1995,39:859-887.

[6] LICHTENBERG F,POTTERIE B. International R&D spillovers: A re-examination[J].European Economic Review,1998,42(8):1483-1491.

[7] FALVEY Rod,GREENAWAY D,YU Z-H.Intra-industry trade between asymmetric countries with heterogeneous firms[R].University of Nottingham Research Paper,2004(05):33-37.

[8] MADSEN B.Technology spillover through trade and TFP convergence: 135 years of evidence for the OECD countries[J].Journal Of International Economics,2007,72(2):464-480.

[9] 李平,钱利.进口贸易与外国直接投资的技术溢出效应——对中国各地区技术进步的实证研究[J].财贸研究,2005(6):40-45+50.

[10]李小平,朱钟棣.国际贸易、R&D溢出和生产率增长[J].经济研究,2006(2):31-3.

[11]问泽霞.高技术产品进口溢出与我国全要素生产率的实证研究[J].宏观经济研究,2014(12):140-145.

[12]CAVES R. Multinational firms,competition,and productivity in host-country markets[J]. Economica (New Series),1974,41(162):176-193.

[13]GRG H,GREENAWAY D. Much ado about nothing? Do domestic firms really benefit from foreign direct investment?[J]. World Bank Research Observer,2004,19(2):171-197.

[14]程培堽,周应恒,殷志扬.FDI对国内投资的挤出(入)效应:产业组织视角[J].经济学(季刊),2009(04):1527-1548.

[15]BRANSTETTER L. Are knowledge spillovers international or intranational in Scope? Microeconometric evidence from the Japan and the United States[J]. Journal of International Economics,2001(1):5-79.

[16]ACHARYA R,KELLER W. Estimating the productivity selection and technology spillover effects of imports[R]. NBER Working Paper,2008,No.14079.

[17]王英,劉思峰.国际技术外溢渠道的实证研究[J].数量经济技术经济研究,2008(4):153-161.

[18]邢孝兵,徐洁香,王阳.进口贸易的技术创新效应:抑制还是促进[J].国际贸易问题,2018(6):11-26.

[19]蒋殿春,夏良科.外商直接投资对中国高技术产业技术创新作用的经验分析[J].世界经济,2005(8):5-12+82.

[20]平新乔,关晓静,邓永旭,等.外国直接投资对中国企业的溢出效应分析:来自中国第一次全国经济普查数据的报告[J].世界经济,2007(8):3-13.

[21]石大千,杨咏文.FDI与企业创新:溢出还是挤出?[J].世界经济研究,2018(9):120-134+137.

[22]沙文兵.吸收能力、FDI知识溢出与内资企业创新能力[J].国际商务对外经济贸易学学报,2013(1):104-112.

[23]赵莉,胡逸群.FDI技术溢出对制造业创新能力的影响——基于吸收能力的中介作用[J].科技管理研究,2018(18):9-15.

[24]唐保庆.贸易结构、吸收能力与国际R&D溢出效应[J].国际贸易问题,2010(2):91-97.

[25]赵文军,于津平.贸易开放、FDI与中国工业经济增长方式——基于30个工业行业数据的实证研究[J].经济研究,2012(8):18-31.

[26]魏浩,耿园.进口商品技术水平與中国工业经济发展方式转变[J].学术研究,2016(9):93-103+178.

[27]傅元海,陈丽姗.不同技术引进方式对我国经济增长效率的影响[J].当代财经,2016(11):14-22.

[28]陈超.进口贸易、FDI与国际知识资本溢出——来自跨国面板数据的经验分析[J].世界经济研究,2016(2):90-100+137.

[29]陈洁,周建平,许紫岳.国际知识溢出对浙江省区域创新的影响机制研究——基于FDI与国际贸易的双重考量[J].上海管理科学,2019(3):108-113.

[30]GRILICHES Z. R&D and productivity:Measurement issues and econometric results.[J]. Science,1987,237(4810):31-35.

[31]COHEN W,LEVINTHAL D.Absorptive capacity:A new perspective on learning and innovation[J].Administrative Science Quarterly,1990,35(1):128-152.

[32]李斌,李倩,祁源.FDI技术溢出对高技术产业技术进步的门槛效应研究——基于吸收能力与金融发展视角的门限模型检验[J].国际商务(对外经济贸易大学学报),2016(3):74-84.

[33]赵富森,张云.知识资本、吸收能力与产业创新绩效的影响研究——来自高技术产业分行业数据的实证检验[J].科技和产业,2017(4):63-67+72.

[34]李春艳,徐喆,刘晓静.东北地区大中型企业创新能力及其影响因素分析[J].经济管理,2014(9):36-45.

[35]李培楠,赵兰香,万劲波.创新要素对产业创新绩效的影响——基于中国制造业和高技术产业数据的实证分析[J].科学学研究,2014(4):604-612.

[36]张云,赵富森.国际技术溢出、吸收能力对高技术产业自主创新影响的研究[J].财经研究,2017(3):94-106.

[37]任平,刘经伟.高质量绿色发展的理论内涵、评价标准与实现路径[J].内蒙古社会科学(汉文版),2019(6):123-131+213.

[38]卢进勇,张航,李小永.中美贸易摩擦对我国利用外资的影响及对策分析[J].国际贸易,2019(1):28-38.