财政分权、税收负担与区域生态环境质量

王育宝,陆扬

(西安交通大学 经济与金融学院,陕西 西安 710061)

生态文明与经济发展的关系是当前中国发展转型中无可回避的关键问题。中国共产党第十九次代表大会报告提出,在建立权责清晰、财力协调、区域均衡的现代财政制度背景下,逐步形成经济社会与生态文明协同共进的高质量发展路径。基于此,如何通过构建现代财税制度从而助推生态文明进步与区域协调发展,已成为学界研究的热点问题。目前该领域已形成丰富的研究成果,但依然存在一定不足,在理论研究方面,欠缺依托经济增长模型展开定量数理分析,未能将经济、环境、财政因素统一纳入内生增长理论框架下,导致理论研究深度不足;实证研究方面,现有结论分歧较大,且未针对不同区域、不同发展程度展开异质性研究,有待进一步深入细化。本文以此为契机,立足于新时代背景下生态文明建设与财政制度改革,聚焦财政分权度与税收负担等财税制度密切相关变量对于区域生态环境的影响程度与作用机理。区别于已有研究,本文创新性地将生态环境和财税制度全面纳入内生增长理论框架,构建含有生态环境与财政分权变量的四部门内生增长模型,分别从数理模型与实证分析双重角度入手,进一步考虑区域异质性和发展阶段异质性,探讨财政分权、税收负担等因素对生态环境的影响机理,进而形成具有区域针对性的研究结论与政策建议。

一、文献综述

长期以来,关于经济增长、财税制度与生态环境间的互动关系研究并未形成涵盖三因素的全面研究体系,而是更多聚焦于经济—环境、财政—环境等两两因素间的局部关系研究。其中,针对经济增长与环境质量间的研究目前已形成新古典增长模型和内生增长模型两类理论框架。早在20世纪70年代,Ramsey-Cass-Koopmans模型作为新古典增长理论代表被广泛运用于经济问题研究,然而该模型未能考虑到技术进步与人力资本内生性且涉及经济部门较为单一,导致研究结果存在一定的不合理性。20世纪80年代,以Romer[1]1002-1037知识外溢模型和Lucas[2]32-42人力资本模型为代表的内生增长理论出现,解决了新古典增长模型忽视技术进步与人力资本内生性假设的缺陷,拓展了模型涉及的经济部门,为经济发展与环境质量关系研究打开了新思路。在此框架下,Aghion和Howitt[3]178-201、Grimaud和Rouge[4]109-129将污染程度引入生产函数,在内生增长框架中考察环境外部性影响下的经济平衡增长路径。国内针对环境质量与经济增长的理论模型研究起步较晚,受国外影响较深,且多集中于内生增长理论框架之下进行探讨[5]114-126[6-7],黄茂兴等[8]30-41在该领域做出重大突破,在内生增长框架下构建了以环境为内生变量的五部门经济增长模型,并通过实证研究剖析了生态环境与经济增长之间的作用机制。内生增长模型相比于新古典增长模型对现实情景的刻画更为贴切,但以上研究模型依然遗漏了财税制度因素,且未能对平衡路径参数做出实证检验。

以上成果极大丰富了环境质量与经济增长的理论基础,而针对经济增长与财税制度间的关系,学界已形成相对成熟的财政分权理论,第一代财政分权理论主张高财政分权度有助于环境水平提升[9],第二代财政分权理论认为,地方政府在税收激励和投资驱动下可能片面追求经济增长而忽视环境保护[10]。同时,在内生增长框架下形成了全面描述财政分权的数理模型,Barro[11]率先在生产函数中引入私人部门与公共部门,Davoodi和Zou[12]244-257在此基础上将公共部门支出细化为联邦政府支出、州政府支出以及当地政府支出,为本文构建纳入财政分权与生态环境的内生增长模型提供了理论支撑。在此基础上,国内学者对“中国式财政分权”的环境效应展开大量实证研究并形成以下成果:高财政分权度不利于环境质量;财政分权未对环境污染产生显著影响;或财政分权度与环境污染之间呈“倒U形”关系等[13-16],三类主流观点长期并存尚未达成一致,且针对不同区域异质性的环境效应研究依然匮乏,研究的针对性与细节性有待进一步深入。

纵观以上针对财税制度与生态环境关系的研究,取得了诸多具有前瞻性和指导性的结论,但尚存三大亟待探讨的问题:第一,现有成果更多聚焦于财政因素与生态环境间的实证关系研究,对于二者之间的作用机理分析尚停留在文字定性分析层面,欠缺依托经典经济增长模型进行的定量数理分析。因为难以通过单一的经济增长模型或财政分权模型完成经济—环境—财政模型的构建,导致以往建模研究中生态环境因素与财政税收因素相割裂的局面。第二,目前尚无研究将经济、环境以及财政因素有机融合至内生增长框架下,未考虑到财政分权、宏观税负等重要经济变量的生态环境效应,忽视了创新研发、人力资本内生性假定,对经济增长与环境质量间作用关系的考察有失全面。第三,现有实证研究结论差异巨大,并未达成清晰共识。针对不同地理区域、不同发展阶段的样本,财税政策的环境影响效应与作用机制是否存在差异化特征并未进行深入探讨。倘若无法解决以上问题,将难以科学、全面、细致地评估财政政策的区域生态环境效应,也无法形成针对性政策建议。本文区别于已有研究,可能存在以下创新尝试:(1)在现有文字性理论分析基础上更进一步,遵循规范研究范式,摒弃单一理论模型构建的局限,融合内生增长模型和财政分权模型等两大经典理论,创新性地将经济发展、环境质量、财政分权等因素有机融合至内生增长模型中,使得理论研究部分逻辑更为缜密、模型构建更为全面、模型求解更为精确,对后续实证分析起到更强的支撑引领作用。(2)构建四部门内生增长模型将创新研发与人力资本等因素引入生态环境研究,同时解决了内生性问题,全面考察环境—财政—经济协同作用机制,拓展现有环境经济学研究视角。(3)实证研究部分进一步考虑不同地理区域、不同发展阶段的异质性特征,提出区域差异化环境治理路径和财税政策取向,增强政策建议的区域针对性与可操作性。

二、引入环境约束与财政分权的内生增长模型构建

本文所构建的含有环境质量、财政约束的内生增长模型将封闭经济系统划分为四部门:最终产品部门、中间产品部门、研发部门以及人力资本部门;系统内需投入四种生产要素:资本K、劳动L、知识A以及人力H。其中,HY用于最终产品部门生产;HA用于研发部门进行创新;HH用于人力资本累积。

(一)技术

1.最终产品部门。借鉴彭水军[5]114-126对于环境变量的处理,将污染程度z引入生产函数,z∈[0,1]。z=1表示不存在环境约束时取得潜在最大产出;z=0意味着无污染情况下产出为0。随后,将Davoodi和 Zou[12]244-257财政分权模型改进为符合国情的央地两级财政分权模型,记中央政府财政支出为f,地方政府财政支出为s。则引入环境、财政分权因素的生产函数为

其中,α、β、γ、χ、η∈(0,∞),且 α+β+γ+χ+η=1。

2.中间产品部门。依据Romer[1]1002-1037模型设定,经济系统中物质资本积累来源于总产出与总消费之差。此处参考黄茂兴[8]30-41忽略物质资本折旧的处理,同时结合政府税收因素影响,物质资本积累方程可记为

其中,τ为政府综合税率;C为消费者消费的物质产品数量。

3.研发部门。依据Romer[1]1002-1037知识外溢模型,研发部门产出取决于被用于知识创新的人力资本存量HA以及知识存量A,生产函数可表达为

4.人力资本部门。依据Lucas[2]32-42人力资本模型,人力资本部门产出取决于被用于自身积累的人力资本存量HH,积累函数可表达为

(二)政府预算约束

当政府收支达到平衡时必然满足税收收入等于财政支出的条件。因此必有

其中,τ为政府综合税率;g为政府财政总支出。

(三)环境质量函数

借鉴Aghion和Howitt[3]178-201对于环境质量的定义,环境质量E由实际环境质量和上限值之差来表示,因此环境质量恒为负,且由环境污染水平和污染物衰减两大因素共同决定。环境质量变化方程可表示为

其中,z为污染强度;i可理解为环境管制的严厉程度;-Yzi表征环境污染水平;θEt表示污染物在任意时点的衰减量。

(四)消费者偏好

消费者效用函数采取Grimaud和Rouge[4]109-129所设定的等弹性效用函数形式,同时基于可持续发展思路综合考虑物质消费与环境质量因素,则引入环境因素的消费者瞬时效用函数为

其中,Ct,Et分别表示消费者在t时期消费的物质产品数量、t时期的环境质量;相对风险厌恶系数σ和环境意识参数ω分别衡量物质与环境对效用函数的影响程度;U(Ct,Et)代表消费者的瞬时效用函数,其目标效用函数记为

其中,ρ为瞬时效用的时间贴现率,表示消费者对当期消费的偏好程度。

三、模型均衡增长路径分析

(一)模型求解

该经济系统中以实现消费者效用最大化为目标的同时面临着环境质量、财政预算等约束条件,同时需满足经济与环境的可持续增长条件。因此利用动态最优化方法进行均衡增长路径分析,探讨各项经济环境参数之间的影响方向与作用机制。

该动态最优化问题可表达为

根据该系统,定义Hamilton函数为

其中,状态变量为K、A、H、E;控制变量为C、HA、HY、z;Hamilton乘子为λ1、λ2、λ3、λ4。

对控制变量求导得Hamilton函数最大化一阶条件为

对Hamilton乘子求导得Euler方程为

该系统横截性条件为

上述一阶条件、Euler方程和横截性条件完整描述了以消费者效用最大化为目标,同时面临环境质量、财政预算等约束条件下的环境—经济—财政系统。其均衡增长路径在于确定合适的状态变量与控制变量,使得消费者效用函数取得极值,下文将在系统均衡增长背景下分析各经济参数之间的互动影响关系。

在均衡增长路径上,系统的产出Y、消费C与资本K增长率达到平衡,由式(16)可知,人力资本H中的三个分量HH、HA、HY也保持一致的增长率。本文用gx=/x表示任意变量x的增长率,因此有

将一阶条件取对数后进行求导可得

结合式(10)~式(15)以及四个 Euler方程可得

联立式(28)~式(37)以及四个Euler方程,可得环境质量、消费在均衡路径上的增长率关系,其中ø=α/(α+β),是取决于技术参数的常数。

该系统可持续发展需满足经济增长、环境改善两项条件,即 gY=gK=gc>0,gE<0,gz<0。由式(38)~式(40)易知,在平衡发展路径上可持续增长需满足临界条件为

(二)模型分析

临界条件1.gE<0,即环境质量不断改善。由式(39)、式(41)可知,临界条件为1、σ<1(σ>1)。可知环境外部性对长期经济增长的影响效应依赖于消费者的跨期替代弹性(1/σ),跨期替代弹性的限制使得消费者边际效用随消费量增长而递减的速度变慢,促使具有理性预期的消费者乐于进行跨期消费替代,从而避免环境质量被破坏到阈值以下难以修复。

临界条件2.gY=gK=gc>0,即产出与消费持续增长。由式(39)、式(42)可知,当研发部门的生产效率、生产和研发部门的人力资本存量HA+HY大于消费者的时间偏好率时,该经济体中产出、消费与资本持续增长,系统沿均衡增长路径实现可持续发展。且研发创新效率越高、人力资本存量越充沛,该系统的可持续增长率就越高。

环境质量是本文关注的焦点,联立式(14)、式(40),可得均衡路径上环境质量的表达式(43),通过对其求一阶偏导可知相关参数对于环境质量的影响方向,其中,ξ=α+β+γ。

为进一步明确各参数对产出均衡增长率以及环境质量的影响机制,对由式(40)所表征的经济均衡增长率gc和由式(43)所表征的环境质量E求一阶偏导可得:。结论表明,研发部门的生产效率δA与人力资本存量HA通过技术创新对经济增长和环境质量的产生正向推动效应,实现环境友好前提下经济高质量增长;此外,研究着重关注财政分权度s/g、综合税率τ等变量对于环境质量的影响,对式(43)求一阶偏导可得:,从数理层面证明了多数学者秉持的高财政分权度损害环境质量的主流观点。其理论逻辑为“中国式财政分权”体制驱使地方政府以挤压公共品支出、牺牲环境质量为代价追求高GDP增长目标[17];,表明区域税收负担过高将导致环境恶化,部分学者从纵向税收竞争、低税率创新激励效应等理论角度阐释该结论[18-19]。

四、模型设定与变量选取

在理论模型基础上,进一步实证研究财政分权、税收负担以及创新和人力等因素对环境质量的影响。

(一)模型设定

生态环境质量受多重因素影响,首先建立静态面板模型1进行实证检验,并引入核心解释变量的交叉项及平方项构建模型2;随后引入被解释变量的一阶滞后项建立动态面板模型3和模型4。

其中,envi,t为地区i在第t年的环境污染指数;fisdei,t为财政分权指数;taxburi,t为税收负担指数;hri,t为人力资本指数;rdi,t为创新研发指数;X则表示一系列控制变量。

学界针对经济发展水平和外资利用程度的环境影响效应展开持续研究,论证外资利用过程中“污染天堂”假说或“激励创新”假说的存在性,以及依托环境库兹涅茨曲线对经济发展不同阶段的环境影响机制进行差异性分析。且部分文献均已证实经济发展水平和外资利用程度对于环境质量存在门槛效应[20-22]。鉴于以上文献依据和理论假说,本研究在财政分权、税收负担双重维度下分别以人均GDP和FDI占比为门槛变量,建立如下四个门槛模型方程

其中,I(·)为指示函数;gdpi,t、fdii,t分别为门槛变量;γ、λ、δ、η 依次为模型的n重门槛值。

(二)变量选取

1.被解释变量:环境污染指数(env)。依据文献梳理与理论模型,研究选取由工业废水排放量、工业废气排放量、工业二氧化硫排放量、工业烟(粉)尘排放量、工业固体废弃物排放量等五项指标通过熵值法而得的复合指数:环境污染指数作为被解释变量[23]36-49[24]56-63。该指数越大表明生态环境质量越差。

2.核心解释变量:财政分权指数(fisde)、税收负担指数(taxbur)、人力资本指数(hr)以及创新研发指数(rd)。财政分权指数参考徐国祥[25]36-46对于中国财政分权度指数的定义,采用收入分权度、支出分权度以及财政自己度三项指标熵值法复合而得,该指数越高,表明财政分权度越大;税收负担依据多数文献的处理方法,以地方财政收入占GDP比重进行中口径标准衡量[26]33-42;人力资本指数采用教育年限法进行核算[27]47-57;创新研发指数则以地区发明专利申请授权数的自然对数进行衡量[28]71-91。

3.控制变量:人均GDP(gdp)、产业结构(indstuc)、城市化率(urban)、外商直接投资占比(fdi)、单位GDP能源消耗(energy)、环境投资占比(ecoimpro)。依据既有文献,研究加入了一系列可能影响地区环境的控制变量。其中,产业结构以地区第二产业增加值占比衡量,城市化率以城镇常住人口占比衡量,外商直接投资占比以按当年汇率换算成人民币的外商直接投资额占地区GDP比例进行衡量,环境投资占比以地区环境污染治理投资额占GDP比重进行衡量[29]60-67[30]127-152[31]2-14[32]53-68。具体指标构建如表1所示。

表1 变量说明

(三)数据来源

研究选取2000—2016年中国30个省级行政区(考虑数据可得性,剔除西藏自治区及中国港、澳、台地区)的面板数据进行分析。所有数据均取自《中国统计年鉴》《中国财政年鉴》《中国环境年鉴》、国家统计局官网数据。采用STATA14.0软件进行相关数据处理和模型检验。

五、实证分析

(一)面板回归结果

首先建立静态面板模型并通过Hausman检验确定采用固定效应。模型1检验了环境污染与财政分权、税收负担等变量间的关系,模型2则引入财政分权与税收负担的交互项和平方项。为进一步探讨环境污染的跨期影响效应,建立一阶滞后动态面板模型,模型3、模型4分别采用系统GMM方法和差分GMM方法,Sargan test、AR(2)统计量表明模型不存在过度识别和二阶随机误差项自相关问题,模型采用估计方法有效。实证结果如表2所示。

表2 面板模型回归结果

首先观察静态面板模型,相比较于模型1、模型2中新引入的财政分权与税收负担的交互项、平方项均显著,且总体拟合度更优,显然引入非线性变量的模型2更为合理。可以看出,财政分权与税收负担均在1%水平上显著加剧污染,两变量的交互项则在5%水平上显著为负,表明财政分权与税收负担各自均导致环境污染加剧,而考虑交互效应则两者互相产生负向调节作用,即在一定程度上缓解削弱各自产生的污染效应。其原因或为高分权财政政策刺激地方一味扩大经济规模,产生如降低企业引入标准、不规范市场治理等“逐低竞争”行为,导致环境质量恶化,而高税负势必对地方引资招商形成一定阻碍,从而缓解“逐低竞争”造成的环境损害。同时,财政分权平方项呈现显著非线性污染效应,为下文进一步构建门槛模型提供研究空间。创新研发和第二产业占比系数为负,显著改善地区环境质量,其原因可能是工业发达、高研发强度地区往往具有更强的经济实力和更先进的环保理念;人均GDP、单位能耗以及环境投资占比均显著为正,本文针对人均GDP的判断与俞雅乖[29]60-67、吴俊培等[24]56-63研究结果相一致,表明经济发达、高能耗地区因自身产业导向更易牺牲生态环境质量;而环境投资占比的污染加剧效应与预期不符,也与吴勋等[33]851-861研究结论不符,其原因可能是由于地区经济总体量过小难以推动环境改善,或由于大量低效、粗放、不精准的环境投资削弱了环保财政支出的改善效应。

随后引入环境污染程度一阶滞后项,利用系统GMM、差分GMM建立动态面板模型。研究发现,两种模型下滞后项均在1%水平上显著为正,表明环境污染存在滞后加剧的“滚雪球”效应。财政分权、税收负担及其交互项虽不完全显著,但呈现与静态面板模型下相同的作用方向;系统GMM模型下创新研发呈现显著环境改善效应,人均GDP、单位能耗均呈现显著环境恶化效应;差分GMM模型下显著变量较少,但创新研发、单位能耗、二次产业占比等关键变量均呈现与前述模型相同影响效应。

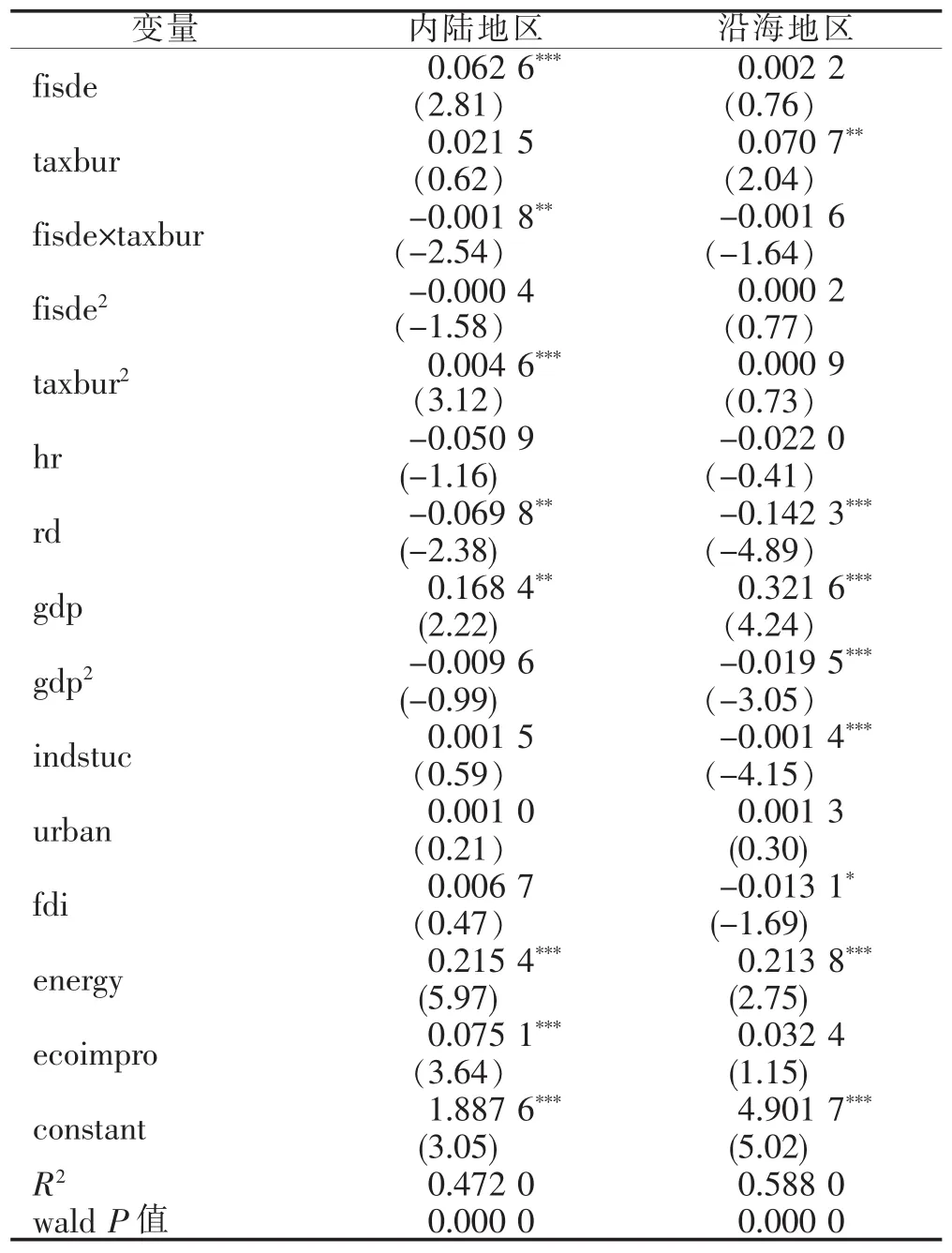

(二)环境质量影响机制的区域异质性分析

鉴于中国各区域收入水平参差不齐、产业结构显著不同,不同区域的财政分权、税收负担或产生不同环境作用。本文将30个省级行政区分为东部、中部、西部和沿海、内陆地区,采用系统GMM方法检验环境质量的区域异质性影响机制。

利用引入财政分权与税收负担交互项、平方项的静态面板模型,东、中、西部地区实证回归结果如表3所示。观察可得,西部地区税收负担在1%水平上为负,呈现出强烈区域特异性,即较高的宏观税负有利于环境质量改善。其原因在于,不同于中、东部地区 “低税负—高经济活力—加大环保投入”的理论逻辑,西部地区民间投资和企业创新对于环保的引致效应不强,反而更依赖于高税负所带来的丰厚财政收入从而获取环保支出。相比于中部地区更依赖于人力资本改善环境质量,东、西部地区更依赖于创新研发投入,且西部地区的创新改善效应最为强烈,表明中部地区可通过聚拢优质人才改善区域环境,而西部地区应充分利用后发优势,通过培育创新能力提升区域环境。经济发展程度方面,人均GDP对于东、中部地区环境分别呈现恶化与改善趋势,工业化率、城市化率对西部地区环境质量提升显著,而FDI占比的环境改善效应只在东部发达地区得到体现。单位能耗对于环境的恶化作用全国一致,但在中部地区尤为凸显;环境投资的无效性则在西部地区最为严重。

相同模型下沿海、内陆地区的实证结果如表4所示。观察可得,创新研发呈现普遍性环境改善作用,且内陆地区表现更为强烈。经济发展程度方面,人均GDP对于环境的恶化作用在沿海地区更为明显,而二次产业结构和FDI占比则对沿海地区环境产生显著改善效应,表明沿海地区的发展思路不应再是经济规模的一味扩张,而是进一步优化产业结构、深化开放程度,实现经济高质量发展转型;环境投资无效性则在内陆地区集中凸显。

表3 东、中、西部地区面板模型回归结果

表4 内陆、沿海地区面板模型回归结果

(三)环境质量的门槛效应分析

依据现有文献和理论模型,依次将外资利用水平、经济发展水平作为门槛变量,考察财政分权与税收负担等主要解释变量对环境质量的影响程度及其变化规律。首先对模型的门槛存在性进行讨论,依次对不存在门槛、存在单一门槛、存在双门槛和存在多门槛的假设进行检验,通过反复抽样500次得到各变量对应门槛估计的F统计量检验临界值、P值,结果如表5所示。

首先考虑财政分权作为环境质量主要解释变量的情形,当选取人均GDP作为门槛变量时,存在性检验表示单一门槛与双重门槛分别在5%、1%水平下显著,因此选择双重门槛面板模型,门槛值分别为μ1=1.667、μ2=2.569,95%的置信区间为[1.579,1.895]、[2.476,3.116];当选取FDI作为门槛变量时,单一门槛与双重门槛分别在10%、1%水平下显著,因此选择双重门槛面板模型,门槛值分别为μ1=1.667、μ2=6.701,95%的置信区间为[1.658,1.673]、[4.346,7.779]。

表5 门槛数量识别检验

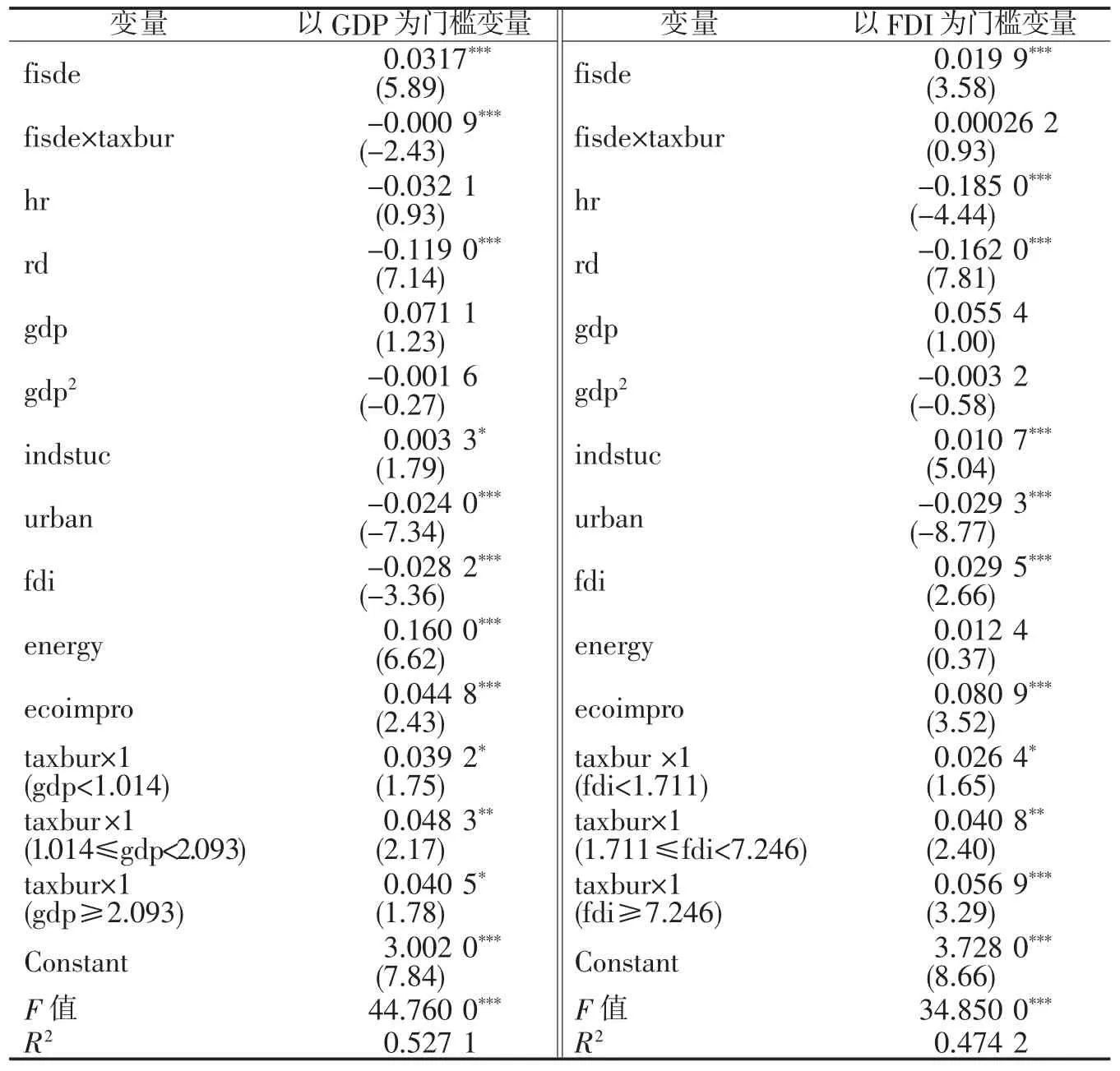

随后考虑税收负担作为环境质量的主要解释变量,当选取人均GDP为门槛变量时,存在性检验表示单一门槛与双重门槛分别在10%、5%水平下显著,因此选择双重门槛面板模型,门槛值分别为μ1=1.014、μ2=2.093,95%的置信区间为[0.827,1.326]、[2.002,2.163]; 当 选 取 FDI为门槛变量时,单一门槛与双重门槛分别在10%、1%水平下显著,因此选择双重门槛面板模型,门槛值分别为μ1=1.711、μ2=7.246,95%的置信 区 间 为[1.579,1.750]、[7.122,7.369]。不同模型下门槛变量的估计值与置信区间如图1~图4所示。

在明确了门槛变量估计值后,对以财政分权为主要解释变量,人均GDP和FDI占比分别为门槛变量的模型进行回归分析,结果如表6所示。

表6 以财政分权为主要解释变量的门槛效应模型

观察可得,税收负担、人力与创新、产业结构与单位能耗等重点变量与前文结果差异不大,此处将研究注意力聚焦于财政分权对环境质量的影响效应。具体而言,当人均 GDP<1.667万元时,财政分权系数为0.018 8且在1%水平上显著,此时财政分权对环境质量的恶化效应最为强烈,当1.667万元≤人均GDP<2.569万元和人均GDP≥2.569万元时,系数分别为0.015 4和0.012 7;当 FDI占比<1.667%时,财政分权度系数为0.029 8且在1%水平上显著,此时财政分权对环境质量的恶化效应最为强烈,当1.667%≤FDI占比<2.569%和FDI占比≥2.569%时,系数分别为0.024 8和0.022 0。以上结果表明,财政分权对于环境质量的恶化效应虽持续存在,但随着经济发达程度提高和外资开放程度提高而逐步缓解。其原因在于,发达地区招商引资行为趋于规范理性,有效降低“逐低竞争”的环境危害性,同时发达地区的高分权政策带来可观财政收入,进而扩大环保支出额度,在一定程度上缓解和稀释了财政分权的污染效应。进一步拓展至区域差异性财政政策取向,经济发达地区适用于高分权财政政策,通过规范的引资行为与充足的财政收入对冲财政分权的污染效应,欠发达地区更适宜采取低分权财政政策,依靠稳定中央转移支付进行区域环境保护。

随后,对以税收负担为主要解释变量,人均GDP和FDI占比分别为门槛变量的模型进行回归分析,结果如表7所示。

具体而言,当1.014万元≤人均GDP<2.093万元时,系数为0.048 3且在5%水平上显著,此时税收负担对环境质量恶化效应最为强烈,当人均GDP<1.014万元和人均GDP≥2.093万元时,系数分别为0.039 2和0.040 5。以上结果表明,税收负担对于环境质量的恶化效应持续存在,且恶化程度随着经济发达程度提高呈现“倒U形”趋势,即中等发达地区税收负担对环境质量造成最为严重的影响,发达地区和欠发达地区恶化效应较弱。其原因在于,发达地区具有显著经济优势和较强创新活力,税收负担对地方财政影响有限,同时创新活动对区域环境投资引致效用巨大。因此,发达地区的经济实力和创新能力在一定程度上缓解稀释了税收的环境恶化效应;欠发达地区创新研发的环境治理效应微弱,主要依赖政府主导效应获取财政收入和环保支出,因此税收负担不会对环境问题造成过度激化;而中等发达地区有所不同,其有限的科研创新能力和区域财政收入,以及并不充足的中央转移支付等因素都未对区域环境治理形成有力支撑,税收负担加剧将对当地经济活力和创新能力造成强烈负面效应,从而加速区域环境恶化。

当FDI占比≥7.246%时,系数为0.056 9且在1%水平上显著,此时税收负担对环境质量的恶化效应最为强烈。当FDI占比<1.711%时和1.711%≤FDI占比<7.246%时,财政分权系数分别为0.026 4和0.040 8。以上结果说明,随着FDI的上升,税收负担的环境恶化效应持续存在且不断增强,即资本高度开放区域的环境质量具有极强税收敏感效应。其原因在于,资本深度开放地区多引入高端制造业与服务业外资,此类企业虽具有较强创新能力但税收敏感性极高,税率提高将显著破坏区域营商环境、挤压企业利润空间、削弱创新研发积极性,从而加速恶化地区环境质量。

鉴于以上分析,经济中等发达地区和资本高度开放地区都应避免过高税收负担,从而最大限度激发区域内企业创新积极性,发挥民间投资的环保引致效用和研发创新的环境改善效用。

表7 以税收负担为主要解释变量的门槛效应模型

(四)模型稳健性检验

为保证上述结果的稳健性,本文通过指标替换和内生性改进两种方法,展开稳健性检验:

1.核心变量衡量指标替换。借鉴吴勋等[33]851-861研究方法,将核心解释变量财政分权度指数替换为财政收入分权度作为模型5,将税收负担指数替换为地区税收收入占GDP比重作为模型6,分别进行稳健性检验。

2.内生性问题的解决。为缓解实证研究中可能存在的内生性问题,借鉴毛建辉等[34]研究方法,引入财政分权度的一阶滞后项作为工具变量,采用对弱工具变量不敏感的有限信息最大似然法(LIML)作为模型7,为进一步克服可能存在的异方差问题,采用工具变量GMM法作为模型8,分别进行稳健性检验。

表8回归结果显示.经过核心解释变量替换和内生性问题改进,模型5~模型8中的环境质量一阶滞后项均呈现显著滞后加剧效应;其中,模型5、模型6的财政分权与税收负担及其交叉项符号与前文研究一致,而模型7、模型8中,作为工具变量被引入的财政分权一阶滞后项呈现出更为显著的污染加剧效应。四个模型中,人力资本与创新研发均呈现显著环境改善效应,人均GDP、产业结构、FDI占比、单位能耗与环保支出等控制变量均呈现与表2研究结论高度一致性。由此验证本文研究结论稳健性。

六、结论与建议

研究融合内生增长模型和财政分权模型,构建涵盖经济—财政—环境的四部门内生增长模型,全面考察财政分权、税收负担等因素对中国生态环境的作用机制。并将实证研究细化至不同地理区域和发展阶段,考察区域异质性特征的环境影响效应。研究得出以下结论:

1.财政分权与税收负担各自均导致环境污染加剧,考虑交互效应则两者互相产生负向调节作用,即在一定程度上缓解削弱各自产生的污染效应;环境质量对其自身产生时间滞后加剧效应。

2.不同地理区域呈现不同环境影响机制:西部地区呈现税收负担和创新研发环境提升作用,佐证了西部地区环保事业的财政依赖特征和创新驱动后发优势;中部地区呈现人力资本和人均GDP环境提升效应,可依托优质人力资源改善区域环境质量;东部、沿海地区则表现出FDI占比环境提升效应和人均GDP环境恶化效应,上述发达地区有必要放缓经济扩张速度,转而深度开放融合,实现经济高质量发展。

3.不同经济区域适用于不同财政政策取向:财政分权与税收负担均产生非线性环境影响,经济发展水平与外资开放程度产生显著门槛效应。财政分权的环境恶化效应随经济发展和外资开放而逐步缓解,表明发达地区适宜采取高分权财政政策,欠发达地区更适合低分权财政政策;税收负担的环境恶化效应随经济发达程度提高呈 “倒U形”趋势,随外资开放不断增强,即中等发达地区和资本高度开放地区的环境质量具有极强的税收敏感效应,需着力避免高税负政策带来环境恶化影响。

基于以上研究结论,本文的政策启示主要包括:

首先,中国财政与税收政策制定应注重协调性与一致性,避免单一政策制定导致的盲目性与局限性;同时,环境质量的滞后加剧特征要求政策制定在较长时期内保持稳定。

其次,培育企业研发创新能力、缩减单位能耗、提升环保支出有效性都将显著提升环境质量。

再次,制定区域差异化环境改善策略和经济发展路径:(1)西部地区、欠发达地区适用于低财政分权下的高税收政策,加快工业化、城市化进程激发创新后发优势;(2)中部地区应依托优质人才,发挥人力资本的环境提升效应;(3)东部沿海地区、发达地区适用于高财政分权政策,避免经济规模过度扩张,深化资本对外开放,纵深推进经济高质量发展;(4)经济中等发达地区和资本高度开放地区应避免过高税收负担,通过打造优质营商环境激发企业创新的环境提升效用。

表8 稳健性检验