戛然而止

一

老婆打过来电话时,我正在阳台上。她往常高亢的声音忽然变得低沉,我给你说一件事,非常突然的一件事。我的心慌起来,我想到了年迈的父亲。老婆仿佛猜到了我的心思,说,老人很好。然后,她说,我们,我们的佑全叔不在了。我捂了一下胸口,的确是太意外了,我在一瞬间短路了,我需要确认,我说,是,是佑全叔出事了吗?她说,是。

我看了看阳台上那盆即将灭绝的花,心口揪疼。我知道这和我的佑全叔有关,他太年轻。在这之前,我在想着怎样把它救过来,或许该将花搬到另外的地方,离窗外的雾霾远些。佑全叔是我三爷的儿子,可我从来没有正式地喊过他叔,我们年龄相仿,相处得像兄弟。他不在了,我得回家,为他守灵,不管年龄大小他是我的长辈。

老婆还在电话里絮叨,佑全叔其实已经挣到了急救室的门口,应该是看到希望了……老婆的声音弱下去,嗓子像那盆花快要旱干了。我听出了她的悲伤,把电话挂了。回过头,儿子站在我的身后,看着我,妈说了什么?我说,你的那个爷爷不在了。说完,眼泪到底落了下来。

二

苇子一直在给我打电话,佑全叔死后的那几天也一直打。第一次他说到墓志,我一时没有缓过来。他接着说到一个名字——李光灿!我说哪一个李光灿?他说就是陈城的那个名人。我想起来了,他还有一个名字叫李时修,民国人物,陈城的第一中学就是他和几个同道创办的,已有一百多年的历史。对方说,另一个重要人物叫王大明。我说你怎么知道?他说,墓志上有,学校的前身叫正辉书院。你怎么研究起墓志来了?你到底在干什么?他说,墓志是在一个老墓里发现的,李光灿的家坟。我好像明白了,或者更加疑惑。我放低了声音,因为这个电话是夜晚打来的,我能看到几个幽灵穿过黑暗的夜空。我说,你,你们盗墓?他马上说,叔,别误会,我们是挖出来的。挖,不还是盗吗?我看过那些盗墓的电影,月黑风高之夜,潜入墓地,还有南派三叔的《盗墓笔记》,我儿子特别爱看那种书,看完了对我复述,最近对我说,不再看这类书了,改看《大秦帝国》。对方说,我们在城郊,合伙办一个小厂,掘地基时挖了出来。我还是怀疑,怎么那么巧让你们挖到了?苇子说,后代迁坟,没有挖净,墓志是丢下的。

我说你往下说。绕来绕去,他终于将意思说出来了,是想找一个地方换钱。我说,我不懂这些,文化圈倒有几个熟人,可以问问。他说,能找到李光灿的后人吗?那样最好。苇子说,我查了,他的一个后人在南方,是个老板。

三

这个叔叔朱佑全,比我小两岁或者三岁。我在车上的时候想象着他死去的样子,可我睁眼闭眼还是那个活灵活现的佑全叔。他开了多年的大车,家里的小楼是他开车挣来的,两年前买了一辆小车,实用的那种,每次出去权当他的交通工具。我回老塘南街,我们会一齐聊天,喝一点小酒。

回老塘南街得转几次车:坐公交到车站,从车站到陈城,再从陈城坐城乡中巴到老塘南街。我和儿子,先坐公交车到了车站。暑天,太阳早早就毒,天格外苍白,好像整个地面都是地膜,人从地膜里长出来。我看了一眼孩子,站在一棵法桐下,没有睡醒的样子。暑假期间,他每天上午都在睡觉,他补习的英语在下午的4—6时,来之前我给补课老师打了电话,告诉她我们回老家吊唁。如果不是暑假或者春节,孩子很少回家,村里人对他已经陌生。

一个多小时后,我们到了陈城。从陈城到老塘南街的班车有一辆停在那里,整点发车。在车上待着烦,下去转。儿子不下去,他被手机吸住了,头发绺儿粘在手机屏上,一路上都盯着手机。车上另外几个孩子,都是一副要把手机吃掉的样子。

我对陈城有些陌生了,自我去了旗城,在陈城的朋友逐渐疏远。如果此刻,和谁短暂的见面我该找谁?我在大脑里,迅速地过着曾在陈城的朋友,他们所在单位,住在那里?当我顶着毒日去过厕所,肚里的那泡尿撒出去后,这个欲望也随着肚子瘪了下去。我在厕所外看看表,离整点发车还有半个多小时的时间。我向候车大厅走去,候车厅冷冷清清,没几个人。站到候车厅门口,看见路边的树荫下站满了出租车和出租三轮,我突发奇想——去那个医院的急救室,看看佑全叔离急救室到底的距离。

我打了一辆三轮。其实,县城的三轮车和出租车价格没多大差别。我好长时间没坐过三轮了,想再体验坐三轮的感觉。开三轮车的是一个半老的女人,她和我要5块钱,我问她到医院得多长时间,她回答说要七八分钟,我又一次看看表,我说快走,我要赶整点的车回家。她在发动车的同时问我,那你去那里干吗?几分钟能干点什么?还什么东西吗?还是见一面情人?我说,去他妈的情人,也不还什么东西。那里住着你的熟人或者亲戚?我懒得回答,车子在咯咯噔噔的前行,路还是老样子,像跳皮筋。幸亏我刚才尿过了,不然会颠出来。她说话大着嗓门,我一会儿还把你送回来吗?我说可以,记着我要赶整点的车。她说,那你再加回来的钱。我没忘讨价。她大着嗓子,少给两块钱,八块钱行吧。我答应了,八块就八块。实际上,没用八分钟就到了。急救室在医院的大门口,大门一侧一溜的房间,我站在急救室门口,停车场外是一个十字路口,几条路通往陈城的几个方向,而通往急救室的路只有两条:获救或者死亡。我想着佑全叔的车到底停在哪一个地方,怎样被抬进去,施救无效。又一辆120停在门口,担架抬下来,护士手里举着吊瓶。我进了急救室,看着幽暗胡同里的那些房间,我走向值班的柜台,问值班的护士,这里每天收多少病人。她没抬头,说,几十个。她问,你是家属吗?我吱唔着,我说,我想问一下前几天在这里抢救过的一个人,他叫朱佑全……护士抬了抬头,你到底想问什么?我说,我,我想问,他到了这门口怎么还是,还是死了?护士接一个电话,一只手在本子上记录,接完她继续说,来这里的人都很危险。她的话让我害怕,我想了想,问她获救和死亡的比率,她手里又握住了话筒,没有回答。

儿子打过来电话,你在哪里?车要开了。我掂着手机,看见三轮车女人朝我招手。从一辆小车上刚抬下一个人,我朝着小车步量,大概十五六步的距离。也就是说,可能是在这个地方,佑全叔的生命戛然而止。

四

佑全叔家的大门上糊了白纸,大门口摆了十几个花圈,过道里撂满了桌凳,灵棚搭了起来。路过佑全叔家门口,我犹豫了一下,还是决定先回到家,和父亲打过招呼,再过来吊唁。父亲八十多了,他每天佝着腰,像一张弓,屋里屋外拖拉着脚步。走过佑全叔门口时我心里可难受,马上要看到他的遗容了,好好的一个人,面容成了遗容。想想那些尔虞我诈,勾心斗角,明枪暗箭,有他妈的什么意思。父亲没有在家,推开门,三轮车没在屋里。在他老了之后,三轮车成了他的腿、他去大街上买东西,找医生看病,和老伙计聊天,骑着三轮车比走路快。我把给他买的奶粉放在了柜子上。老婆回来为我们开门,说,马上到那里去,领你们的孝帽孝衣,就你们爷儿俩没有领了。

进门看见的是一副水晶棺。这个家我来过多次,春节回来我们的电视坏了,还在这里看的春节晚会。可是,现在放了一副水晶棺,里边躺着的身体变成了遗体。我和孩子去了里屋,领了孝帽孝衣。我们穿上后,老婆低声说,看看咱叔吧!出了里屋,看见了婶子、他们的儿子朱斌和女儿朱燕。婶子没有说话,我看见了叔叔朱佑全,还是那样一副面容,慢长脸,宽鼻梁,厚嘴唇。只是,他闭上了眼睛。我的眼泪哗一下出来了,我的腿一软跪在了灵柩边,我听见婶子、婶子的女儿朱燕、儿子朱斌,包括我老婆,屋子里所有他的侄儿、侄女、侄儿媳妇们都呜哇呜哇地哭起来。

父亲说他去看了佑全叔,没有走到跟前就老泪纵横了。

那两天我一直都守在孝堂里,和我守在孝堂里的都是我的堂兄堂弟们,每一次为长辈守灵,陪孝的都是我们几个,朱民、朱光、朱伟、朱强、朱辉……灵堂里排成了两个阵势。没有客人时我们没事,在那里守着,不多说话,爱吸烟的会燃起一根烟。外边的天阴阴晴晴,好像在酝酿一场大雨,天热,且闷。灵堂放了一个吹风机式的风扇,灵棚呼啦呼啦直响。

我守在灵堂里知晓了佑全叔最后的全过程:佑全叔连续出了两趟车,两趟车半个月。第二趟回来他对老板说,我得回家休息两天。老板答应了。佑全叔准备回家时,老板又喊住他,说你和汪师傅把车保养一下再走吧。佑全叔脱下衣服再换上工作服。车保养好了和告别老板。老板那个地方是和陈城接界的津县,回家要两个小时。佑全叔开上车给婶子打了一个电话,说我准备回家了。那时候大约是下午的三点多,婶子挂断了电话,想叔叔半个多月没有回家了,她往村口望了望,往南的那条路是佑全叔每次回家的必经之路,再过一个多小时她计划去村口等佑全叔,反正在家也是无聊。两个孩子平常都在学校里,女儿今年就该毕业了,已开始实习,前一段回来过,那一次她没有见到爸爸,他们父女只是在电话里说了几句话。婶子想象着佑全叔开车回来的情景,每次出车回来他身上的衣裳都会粘满了油渍和汗腥,况且天正热的时候。这样想着婶子打开衣柜,找出了两身佑全叔的衣服。她又看了一眼床铺,床头的两个枕头,她想着他每次回来都心急火燎的样子,身子甚至有了发紧的感觉。佑全叔的电话就是这时候打过来的,佑全叔说,我这会儿突然觉得特别不舒服。婶子的心一沉,说你怎么不舒服?佑全叔说,心闷,出气粗,难受。婶子的心沉起来,她催促叔叔,快到医院去,离县里医院不是不远吗?你快去医院。佑全叔挂了电话,开着车路过一个村庄,在十字路口遇见了曾经一起开车的司机。他把车停下来,喊那个司机。司机看见他,叫了一声老朱,朱师傅。佑全叔胸闷得更加厉害,一块石头样堵着,他说,你,你快带我到你们村的医生那里去,我,特别难受。那个司机赶忙带他找到了村里的医生。医生看一下他的脸色,丢下他手头的另一个病人,在他的心口听了听,催他赶快往大医院去,说可能是心肌梗塞。叔叔已经不能开车了,只顾捂着胸口,他求那个司机马上送他到医院,说,你快,我觉得不能耽搁了,救我,救我,我会谢你。他手里握着电话,婶子的电话又打过来,他说,你别说了,我难受,难受哩狠,正往医院去。那个司机有点怕,想找一个伴儿,给一个人打电话,可接电话的人去不了。他只好求自己的老婆,开车路过家门口,让老婆上了车。佑全叔越来越难受,接电话都没了力气。婶子不断打电话来,他勉强地举起手,说话声越来越弱,接最后一个电话时手已经酸软,断断续续地说,我,我没劲儿,接,接电话了……婶听到了手机落地的声音。

五

佑全叔的朋友,我们家族的亲戚陆续地过来祭奠,我们陪孝,跪在地上,哭声此起彼伏。明天就是佑全叔殡葬的日子,这种氛围里我不想说话,手机一直在震,嘟嘟嘟,震得我肌肉疼。如果不是那几天等另外一个消息,我会关机。苇子一直在打,在打。

祭奠的间隙接了他一个电话,我说我在老塘南街,在佑全叔的丧事上。他可能知道了佑全叔的事,沉默几秒钟,哦了一声,说我回去见你吧。我说,没时间,明天就要殡葬,我在守灵,守灵,我是孝子,我不能离开。他说,夜里,夜里回去,夜里没有了客人你不用守灵。我拒绝,我说这个时候我没心情,你那些东西,如果有价值迟早会换成钱的。他最后说,那好吧,你认人多,多帮着问问。街上又响起了鞭炮声,每一次来吊唁的亲戚朋友都会在街头先放一挂鞭炮,路上落满了缤纷的炮屑。

弄不清楚苇子到底在干什么,他告诉我又淘到了另外的东西,发现了另一个墓志。这个孩子,包括他的老婆,都是风风火火,神神秘秘。原来他们在村子里搞了个小作坊,为别人加工服装,服装厂不办了,在什么地方养鸭子,鸭子嘎嘎地叫,往一个大水塘里赶,鸭子放弃了,现在和几个年轻人在陈城的边缘办一个什么厂。他说那个墓就是在厂基下发现的。他们是不是真在盗墓?我想了想没有将疑问说出来,现代人的爱好五花八门,不能尽往坏事上想。

我给安萍打电话。安萍在陈城的文物局,也算举足轻重的人物。我和安萍的关系,是我还在陈城的时候同是陈城的政协委员,我们在一个文化组,每年政协会上聚几天,年中有一两次的基层或行业调研。安萍答应帮我问,后来安萍回过一个电话,说她问好后要看实物,或者通过微信发图片给她。

我和苇子的关系,怎么说呢,他父亲是我初中的班主任,因为在一个村里,每次回来都见见我的老师。按说苇子应该叫我哥,可因为我的一个侄儿认了我的老师作干爹,他就喊我叔了。这次回来太紧张,没有来得及去见我的老师,如果晚上有时间,倒是想和我的老师见一面。我想着下午和夜里的程序,殡葬前的一天特别忙,守灵的人是离不开的,络绎不绝的吊唁者都要到灵堂来,我们得规规矩矩地陪着。晚上呢,晚上要去路祭,去老坟地上请祖先,十字路口迎祖。仪式结束要在九点以后。

我见到了老师,在晚上的祭奠后。我把身上的孝衣脱下来回家,老婆没有回来,还在陪婶子说话。那天晚上我们喝着茶,聊天,聊到了苇子,我问他苇子到底干啥?他说这孩子,这几年一直折腾,好好的服装厂不干了,又去养鸭,养鸭挣了几个小钱,又去办什么厂。老师摇摇头,说年轻人瞎折腾,越折腾越穷,管不了。我和他说到苇子给我打电话的事。老师停顿了一会儿,喝了口茶,说对这件事不清楚,难得见苇子一面,倒知道他收集过毛主席像章老粮票什么的。我犹豫了一下,问老师,苇子这事儿我帮不帮?他想了想,啧啧嘴,说,我不知道。过了几秒钟,又啧啧嘴,说,能帮就帮帮他吧。老师走后我加了苇子的微信,让他把图片发过来。

六

我看见了左轮。其实我回来当天就见到了左轮,他趔着一条腿,在丧事上忙来忙去。他和佑全叔是好朋友,左轮以前当过车老板,红火过,他现在的老婆就是当车老板时换的,佑全叔曾经给左轮开过几年的大车。但直到婶子把我和朱民几个叫过去,我才知道左轮这几天一直忙乎的事情。我们进去时看见左轮在吸烟,我们的家长,佑全叔的大哥贵全叔庄重地坐在沙发上,嘴角的一颗黑痣格外醒目。我叫了一声贵全叔,贵全叔指了指他旁边让我坐下。坐下后婶子开始说话,婶子说那个老板一直联系不上,出事后他接过两次电话后就打不通了。婶子一副颓丧的样子。左轮说,第二次是他联系的,他让老板最好过来,人不在了见一个面,朱佑全毕竟是从他那儿回家的,毕竟是连续出了两趟车出的事。老板开始答应过来,后来再也联系不上了。

婶子说,找律师问了,对方不能说没有责任,毕竟人是半途上出的事,没有回到家里。婶子说让人查了,按照现在的工伤条例,人在回家的途中属于工伤范围。虽然给私人开车,道理一样。

左轮说知道他的家,左轮说,不然,我们现在就组织人开到他的家里,全穿着孝衣去。他瞥了一眼水晶棺,说,把佑全也拉到他们家里。

气氛一下子凝重了。

我看了一眼婶子,问,婶子,你的态度呢?

婶子看了看我们,婶子低下头,哽咽起来,我,我能说什么呢?人已经不在了,毕竟没有死在出车途中,是在回家路上出了事,如果老板知情达理,有个说法,过来有个表示,也就算了。婶子说着,眼泪啪嗒啪嗒地掉,头低得更低,头发凌乱着,我忽然看见她的额前有了那么多白发,再细看,耳根的头发也白了,满头的黑发好像正刷刷变白……

这是殡葬前一天的下午,如果傍晚老板再不露面,怕是不会来了。

左轮站起来,踮着一条腿续了一根烟,不瘸的那只脚落在地上,格外响。左轮还是主张过去,把尸体拉到他们家,老板太不懂人情世故了,怎么可以连一个面也不照,不是当老板的姿态。我看看朱民、朱光、朱伟,听见朱民说,不行就按左轮说的过去。贵全叔不说话,我们就等着贵全叔表个态,他如果点火,火马上会熊熊烧起来,几个兄弟身上都冒着火。

贵全叔左手抓着右手,看一眼婶子,看一眼左轮,说,不要拿佑全去说事,明天按时殡葬,入土为安,按风水先生瞧好的时辰。贵全叔站起身,说,如果殡葬前还不见他的人,殡过了我们都穿着孝衣,披麻戴孝开到他们家,弄他个人仰马翻,鸡犬不惊。然后说了那天的细节,对出现情况的预测和应对的办法。

事情就这样确定了。我们又回到灵棚下,左轮撵到我们灵棚,还在怂恿着当天过去,逼老板露面。正说着,贵全叔出现在灵棚前,他喊住了左轮,说就这样吧,我们顺顺利利地把人殡葬了,葬完了人,闹多大的事也不怕了。

那天下午我们一直盼着老板能过来,左轮又拨了几次电话都没有打通。不断有吊唁的人过来,灵棚前,喊着一鞠躬,二鞠躬,三鞠躬,再鞠躬,一遍又一遍喊,喊事的人嗓子都要哑了。灵棚里,朱斌一直哭着爹,眼泪和鼻涕混在一起。女孝子守在棺材旁,有女客来,房间里会骤然爆起一阵阵哭声,哭在最后的,每次都是佑全叔的女儿朱燕。

事实上,我们没有路祭,祭奠的仪式改到了家里。傍晚的时候下雨了,雨下得又猛又大,正是雨季,天说下就下。这种鬼天又潮又热,穿着裹在身上的孝衣捂得难受,好在灵棚下有一个大风扇。雨来得猛,灵棚被雨夹风刮歪了,电风扇停止了转动,哗哗的大雨将灵棚下的草纸冲跑了。下水道挤不进那么多雨,院子被大雨泡住了。我们都端盆子、拎水桶往外舀水。人多,院子里很快整理好了。晚上本来要路祭的,路上淌满了白洼洼的水,家长们商量着简办,没法走,迎祖、请祖的事儿都改在家里。去祖坟上的人定好了,朱民和朱伟,我们家族里有白事,每次去祖坟上都少不了朱民。朱民和朱伟准备好了香,多拿了两个打火机,天潮,怕不好打火。他们开了机动三轮,天黑前朝村外的祖坟上去。

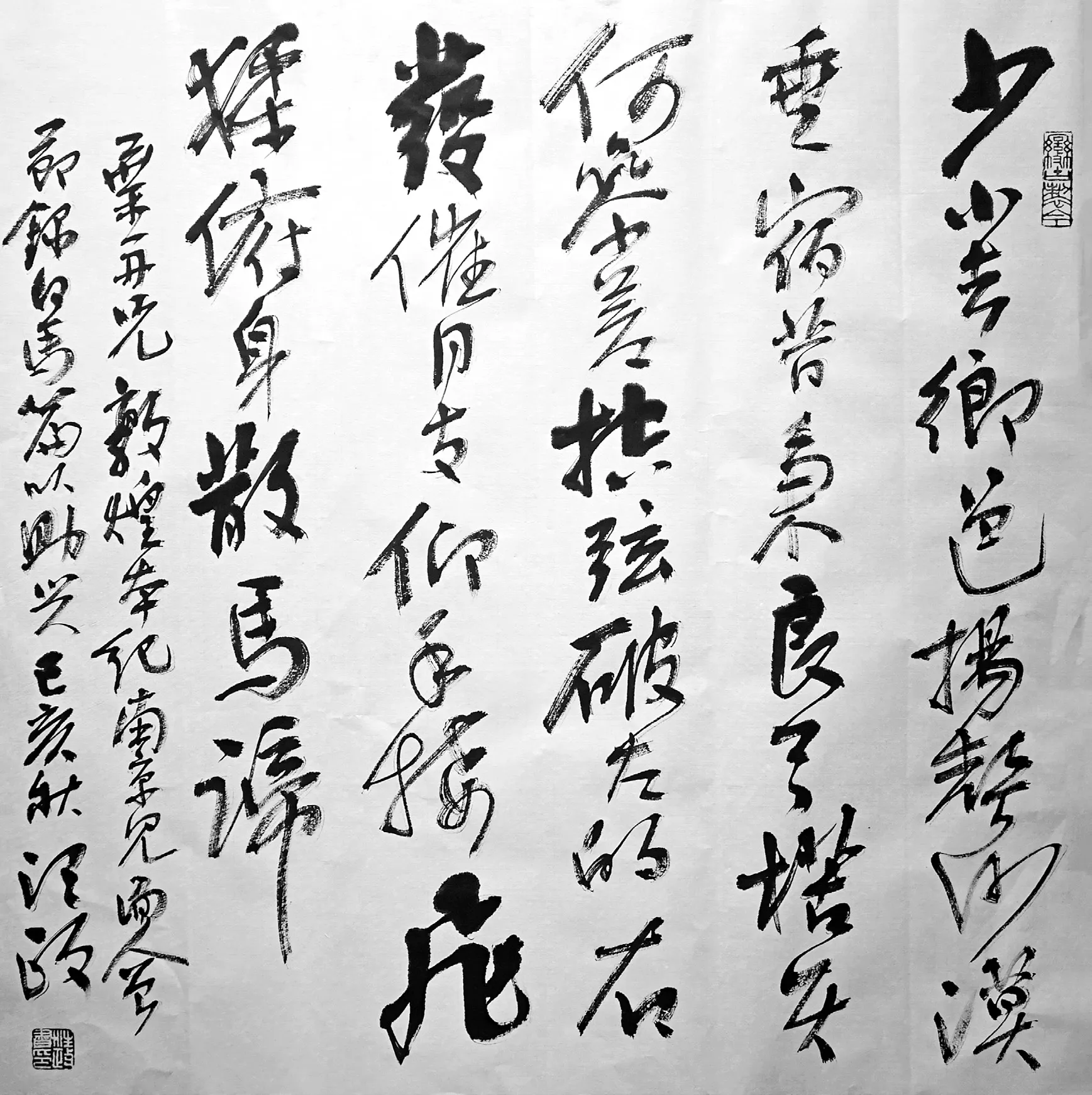

汪政 书法

老板始终没有露面,看起来没有指望了,明天真的得穿孝衣到他们家去闹一场,不闹不行,得给他点颜色看,现在的老板都他娘的为富不仁,抠屁股刷指头,非把事儿弄大他才低头。晚饭是大锅面,每个人踩着下过雨的院子,去大锅里捞面吃,一时间全是吸吸溜溜的吃面声。孝子们继续守在灵棚里,等待着婶子的娘家人过来。电灯亮了,夜色里的丧事更加凝重。街上响起了鞭炮声,鞭炮声响着响到了门前,婶子的娘家人来了。我们跪下来陪孝,呜呜呜的哭声此起彼伏,哭姐夫的,哭姑夫的,哭姑爷的,哭一阵,被搀起来。我偷偷地瞭了他们,泪是真的,一道道在脸上挂着。女客在屋子里哭,夜晚的哭声尖厉而更凄凉,像撕裂黑夜的利器。这种事情上,女人的哭声总是哀伤而又真诚。我听见婶子,在娘家人面前嚎啕大哭了。哭声慢慢落下,最后哭的是婶子和她的女儿。灵棚下,一直在哭的是叔叔的儿子朱斌。我们不劝,我们让他哭。

苇子又打来电话,你明天回旗城么?能不能在陈城停一停?

七

最后的悲痛即将到来之前,我们听见了预示起灵的炮声,砰——炮飞上了天,变成碎屑落到地面。砰——第二声。接着会有第三声,炮声中间有一定的间隔。我是在第一声炮响后,看到了贵全叔的,他站在大门口,指挥着放了第一声炮,木然的脸上没有表情,但我看到泪水滚下了他的眼角。我走到贵全叔跟前,才上午的十一点钟,我说,现在就起灵吗?他没有抬头,说,风水仙儿说午后一点以前下葬,反正早一点吧。我说,这么早,十二点就可以下葬了。贵全叔说,本来可以晚一点,但还要去找老板,所以提前。

一大晌都没见左轮了,他昨天在礼帐桌上,和另一个人记礼帐,他说他的字不好,让另一个记录,他收礼钱。这天上午他坐的位置上换了一个人,佑全叔的另一个朋友。我问灵堂里的人,几个弟兄都摇摇头。

第三声炮响过了。贵全叔在院子里大喊,刽手们(抬棺的人)准备——孝子们帮把手——院子里乱了,哭声骤起,纸扎哗哗啦啦响。婶子的哭声爆出来,她拦住了棺,手在棺材上啪啪啪拍打,棺材咚咚响着。哎呀,我可怎么办啊,天塌了啊,你抛下我们不管了呀,我们孤儿寡母的咋过啊,好狠心啊,哎呀呀,我也不活了啊……婶子的头朝棺材上撞过去,撞过去,一下,两下,血流出来了,棺材前一片殷红。婶子的头发一瞬间白完了,披散着,像一窝雪……几个侄儿侄媳妇将她搀到了旁边,她还在哭,娘家的兄弟姐妹们哇哇地哭着,跑过来,妹妹搂着她,叫着姐,姐,不哭,不哭,不哭啊……叫姑姑,叫姑奶的,叫妹妹的都围过来。婶子最后被抬到了另一间屋子里。

抬棺的人把绳子、杠子伸到了棺材上,他们互相喊着口号,黑漆的棺材抬出了屋门,前后都是白花花的孝子,潮水一样的哭声。棺材出了大门,孝子们跪在棺材前哇啦哇啦哭,佑全叔的儿子朱斌手里握着老盆,在棺柩绑定,准备起动前,啪——摔在一块早已备好的石头上,地上散满了瓦砾,老盆里的纸灰飞起来。他手里握着的纸幡在热风中拂动。男孝子走在棺材前,夏天的太阳好热,但我们只记得悲伤和哭泣,雨积在路上,我们穿着鞋往雨水里趟,鞋子和裤腿都湿了。我抬头看一眼,朱斌的泪水和鼻涕淌到了前襟上,我的弟兄们都在哭,贵全叔在哭,哭着他年轻的兄弟。我也一直在哭,在那场合里你禁不住,再硬的心肠都会融化,况且佑全叔和我是兄弟样的叔侄。后边的女孝子哭声更厉害,我老婆的哭声我听得出来,她这几天一直在和我回忆佑全叔的为人,随和、大方。我的儿子跟在我的旁边,不时地拉我一把,水深的地方拽我往水浅的地方走,路边站满了人,很多人都在掉泪。十字路口有一次祭奠,我们跪在泥水里陪孝,客人们,村里的街坊邻居,佑全叔生前的同学朋友,都要在十字路口尽一尽亲戚之情,朋友之礼。我们在泥水里跪了半个小时,哭声不绝,身后的观看者不断有人抽着鼻子。

我们出了村,我听见,我的那个弟弟,佑全叔的儿子朱斌在一直哭诉,爹呀,你咋就不管了我呀,爹呀,你咋就说走就走啊,以后你可是不管我们了啊……后边女孝子的哭声如泣如诉地传来,佑全叔的女儿朱燕也在哭诉……

棺柩进了坟地,玉米一人多高,棒子能烧着吃了,地里提前割出了一条路,地里淤,拉棺柩的四轮车走得艰难,突突突冒着黑烟,我们的人两边推着,要把小四轮架起来……

进地前,看见了几辆车已经路在站边,准备着拉我们到老板家去。

左轮就是这时候出现的。佑全叔的棺材已在墓穴里摆正,马上就要覆土了,哭声更加凄厉,我们看见,左轮和佑全叔另两个朋友拽着一个人匆匆地向地里来,远远听见左轮喊,停一停——停一停——停一停——我们停住了哭声,看见左轮他们押着那个人,朝坟地来,左轮的腿一瘸一拐的,不断地搡着那个人,一条好腿朝他的腿弯处蹬着……

八

没有想到会是这样,我是说关于苇子。

有些事是后来听说的,苇子去见安萍,安萍和他约了一个地方,苇子走近安萍时突然犹豫,脚步怯起来,想转身离开。安萍叫住了他,和他招呼,说你是苇子么,朱马的亲戚。苇子那天本来想说的话憋住了,没有多说,或许他有了预感,苇子心绪不安,东西也没有拿出来,他改变了主意。后来,苇子就消失了。

接到老师的电话,告诉我,苇子抓起来了。我一惊。老师说,那些东西是从一个团伙手里弄过来的,那个盗墓的团伙,专盗各地名人,富人后代的墓地,苇子和他们一块被抓的。而发现重大线索的是我找的安萍。我不知道该说什么,我很惭愧。我对老师说,我,我,对不起老师。老师说,这不怨你,他做了错事,该。后来我知道了更多的细节,见过安萍后,他把手头的东西移到了老塘南街。而且,装在箱子里,埋在了佑全叔的墓地。我想象着,他这样做,也许是那几天,他和我联系时冒出的想法。

我收到安萍的短信:对不起,没想到事情会是这样!

可我还是想见苇子。他不是挖出来的东西吗?怎么会牵扯上盗墓或者盗窃,现在的好多事情真真假假让人疑惑,也许有什么猫腻或者隐情。总之,我还是想见一见苇子,如果可能,或许我会为他找一个律师。