我国城市综合管廊的建设经验、问题与建议

油新华, 曲连峰, 罗朝洪

(1. 中建工程产业技术研究院有限公司, 北京 103100; 2. 中建西安综合管廊投资发展有限公司, 陕西 西安 710000 )

0 引言

我国的城市综合管廊建设经过几十年的酝酿,在2015年以后得到了井喷式的发展,建设规模和建设水平已处于世界领先地位。钱七虎[1]阐述了综合管廊对转变城市发展模式的重大意义,并提出推进地下综合管廊建设相关配套政策及具体措施; 油新华[2]、王军等[3]和卜令方等[4]对我国综合管廊的建设发展形势及未来发展趋势做了重点介绍; 曲连峰等[5]、杨至瑜等[6]结合城市综合管廊重点项目,对其建设和管理进行了研究和报道。然而,目前尚无学者对我国综合管廊的建设进行全方位的总结和梳理,特别是对建设过程中存在的问题更是忌讳莫深。本文对我国城市综合管廊的建设进行调研和分析,提出存在的问题及可供借鉴的经验,并给出自己的建议,以期为后续管廊建设提供一定的参考。

1 综合管廊发展历程

我国城市综合管廊从1958年北京市天安门广场下的第1条管廊开始,经历了概念阶段、争议阶段和快速发展阶段,到2015年进入到了规模化和创新阶段,2016年和2017年连续2年每年开工建设都超过2 000 km。2018年后由于种种原因,综合管廊的建设放缓了步伐,进入了有序推进阶段,但在2019年的政府工作报告中,仍要求“继续推进综合管廊建设”。当然,每一阶段的发展都有着其历史、社会和经济方面的背景[2]。

总之,“十三五”期间,2018年以前国内已经逐步形成了综合管廊行业,许多企业和从业者抓住了这个时机,占得了先机,取得了业绩;但2018年以后,可能需要依靠央企的大树,致力于技术创新,谨慎选择合适的项目。对于我国来讲,“十四五”期间将是综合管廊运营管理的关键时期,要理顺各方面的关系,建管并举,侧重运营,智能化管理和收费将是重点工作。

2 综合管廊的建设经验

我国的综合管廊建设虽然起步较晚,但是经过几十年特别是最近几年的大力建设,积累了丰富的经验,值得好好地总结,并为后续建设提供参考。

2.1 政策法规不断完善

为了配合综合管廊的建设,国务院、住建部、发改委、财政部等部委颁布了一系列政策法规,从规划编制、建设区域、科技支撑、投融资、入廊收费等方面给出了详细的指导意见,对我国的综合管廊建设做出了极其重要的推动作用。特别是《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》(国办发[2015]61号),目前被认为是综合管廊建设最重要的文件。

2.2 标准体系逐步建立

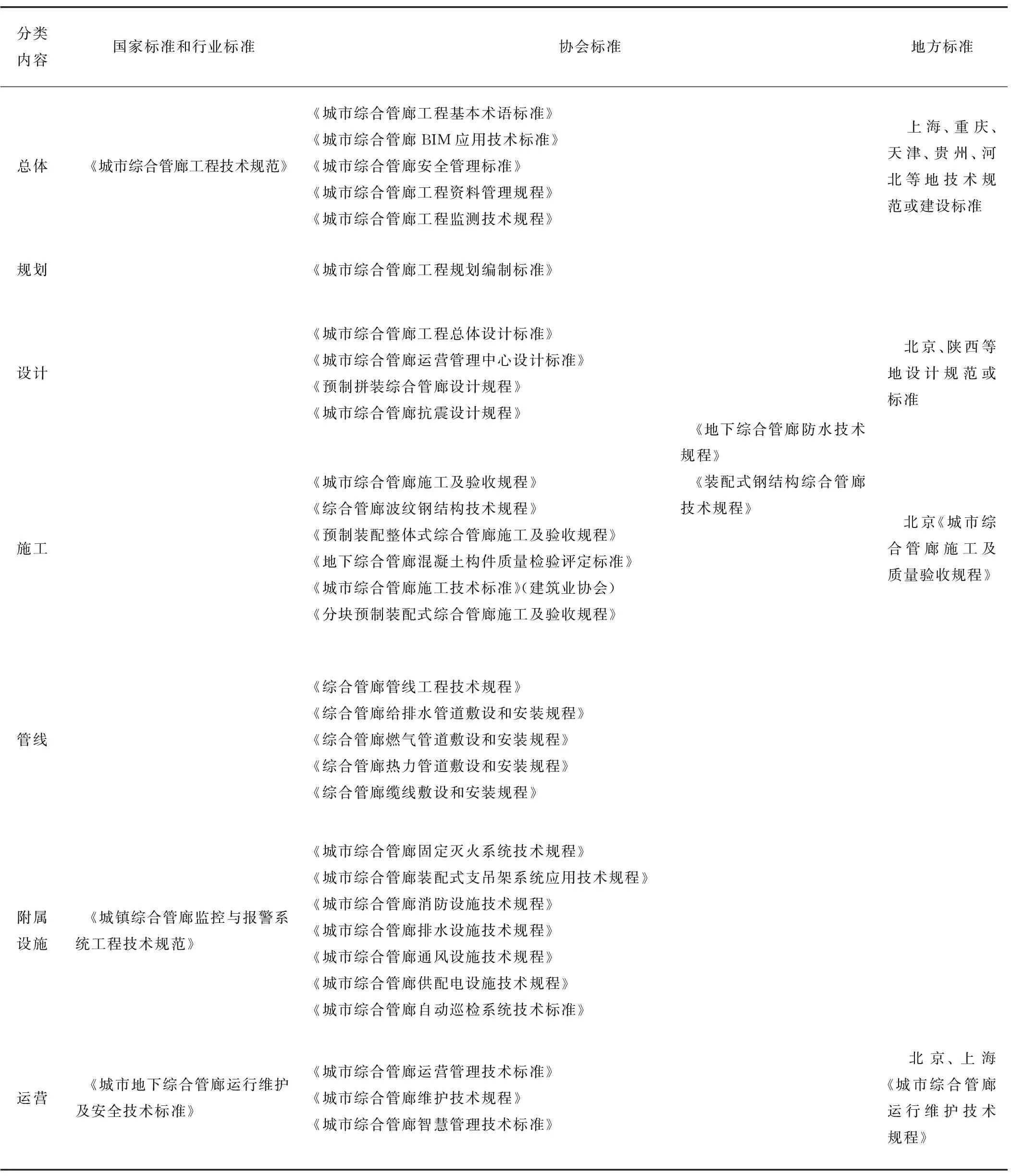

由于近几年的飞速发展,为了更好地建设综合管廊,经过管廊从业者的共同努力,特别是主管部门的大力推动和中国工程建设标准化协会、中国市政工程协会等协会的极力参与,已经初步形成了贯穿建设、规划、设计、施工和运营全寿命周期的,以国家标准为纲、协会标准为主、地方标准为辅的综合管廊标准体系(见表1),极大地推动了管廊的建设发展。目前,国内还没有哪个行业或产业能在这么短的时间内初步建立起一个标准体系。

2.3 试点城市全面开花

住建部分别在2015年和2016年连续公布了2批共25个城市综合管廊建设试点城市,从不同发展地域、城市规模、建设模式等方面进行尝试,并给予一定的资金补助,也定期进行检查督导,起到了很好的示范作用。目前试点城市的验收工作已经全部结束,一些先进的经验正在提炼总结中,譬如厦门的“六个率先”、青岛的第1个市级平台建设、六盘水第1个PPP招标的项目、西宁第1次将雨污水入廊、长沙第1个智慧管廊试点、沈阳第1次单个项目全部采用盾构施工,都起到了很好的试点示范作用。

2.4 PPP模式大放异彩

由于综合管廊具有准公共产品的经济属性,因此采用什么样的建设模式至关重要。经过多年的探索,经历了政府全出资、政府和企业联合出资、特许经营等模式,在特许经营模式中,先后出现了BT、BOT、TOT等方式。《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》(国办发[2015]61号)提出以 PPP 模式大力推进综合管廊建设,之后大量建设的综合管廊项目基本上都采取 PPP 模式,约占总项目数量的 75% ,极大地推动了我国综合管廊项目的快速发展。通过PPP(Public-Private-Partnership)模式,充分发挥社会资本的作用,与各级政府一起投资建设绝大部分管廊项目,快速拉动了国民经济的增长;同时,PPP项目的特点决定了可以做到投资建设、规划设计、施工、运营一体化,更好地实现绿色建造[7-8]。

2.5 绿色建造有益探索

针对城市综合管廊建设形势和存在的问题,有关学者提出综合管廊绿色建造理念[9],即在综合管廊的规划、设计和施工全过程中,在保证施工安全和质量的同时,通过科学管理和技术进步,提高资源利用效率,节约资源和能源,减少污染,保护环境,实现可持续发展的工程建设生产活动。经过大量的工程实践,提出绿色建造“352”理念,即通过“绿色规划、绿色设计和绿色施工”3个手段,遵照“线路最优化、断面最合理、资源投入最少、废弃物排放最少、对周边环境影响最小”5条原则,最终达到“绿色施工、高效低成本”2大目的。这一理念已经在工程实践中得到应用,效果显著。

表1 我国城市综合管廊技术标准体系

2.6 防水措施因地制宜

综合管廊作为一种设计使用寿命为100年的地下工程,里面敷设了各种各样的工程管线,其防水体系的设计和施工一直得到不同程度的重视,也出现了各种各样的问题。针对不同的结构形式和不同的使用条件,做了大量的技术创新和新材料研发。例如研发了双组份橡胶沥青喷涂防水材料、丙烯酸盐喷膜防水材料,建议部分预制装配结构取消外包防水,规范预制装配结构接缝防水试验方法,这些措施大大降低了施工难度和施工成本。

2.7 创新技术降本增效

作为一种新兴事物,我国对综合管廊的规划、设计、施工和运维进行了全面而详尽的科学研究[10]。科技部早在 2006 年就设立了《城市市政工程综合管廊技术研究与开发》作为国家“十一五”科技支撑计划开展专题研究,在“十三五”重点研发计划里共有3个项目、28个课题针对综合管廊开展重点研究。另外,住建部、各省市、各大央企也都先后以不同级别科研课题的形式或者项目自发地进行了各种形式的创新,如整体滑移体系、敞开式盾构、固化土等技术,大大降低了施工成本,提高了施工效率。

2.8 预制装配初具规模

由于环保、工期和建筑工业化的总体要求,我国在城市综合管廊的预制装配方面进行了大量的探索和实践[11-12],形成了预制装配成套技术,以适用于不同条件下的预制装配施工,目前预制装配的项目越来越多,规模越来越大。譬如: 全国各地大量采用的节段预制装配技术,绵阳、十堰等项目采用的分块预制装配技术,哈尔滨、十堰、海口、景德镇等地采用的叠合装配技术,青岛、衡水采用的组合预制装配技术,南京、昆明等地采用的方拱形钢结构管廊。

2.9 智慧技术重点应用

我国综合管廊的高速发展恰逢智能技术的深度应用[13],因此BIM技术、GIS技术逐步并很好地应用到综合管廊的建设过程中,已经成为各地综合管廊管理的必要手段,提升了管理质量,提高了管理效率,同时巡检机器人、智能井盖、智慧线等技术也在很多项目中得到了很好的应用。

2.10 统一平台基本定型

由于综合管廊的运维管理涉及到投资方、管理方、使用方等方方面面的关系,也关系到各种管线的使用安全,故迫切需要一个统一的管理平台。经过多年的探索和实践,综合管廊统一管理平台的功能定位、基本架构、数据标准等基本定型,硬件和软件技术基本成熟,且已经在数十个项目中得到成功应用,同时也形成了市级、区级、项目级等各层级的管理体系。

3 综合管廊建设存在的问题

我国管廊建设的快速发展虽然取得了很多成功的经验,但也有很多值得总结的地方[14]。

3.1 法规、标准等制度建设缺失

3.1.1 专有法规缺失

在中国大陆,综合管廊的建设规模越来越大,数量越来越多,运营管理越来越重要,但却没有一部专门的综合管廊方面的法律,国务院的《城市地下管线管理条例》也一直在征求意见,这给综合管廊的建设和管理带来了很大的困难,很多地方无法可依。

3.1.2 标准化体系需要完善

已经颁布实施的GB 50838—2015《城市综合管廊工程技术规范》虽然经过了2015年的修编,但是在很多方面实施起来还是非常困难,特别是原来直埋环境下的各自管线施工验收规范在综合管廊环境下是否适合值得推敲。另外断面设计标准化、节点设计标准化、附属设施标准化、防水设计标准化,在综合管廊的建设中极其重要,但此项工作任重而道远,它需要大量的工程设计实践和人力投入。

3.1.3 管理模式混乱

虽然管廊建设采取了PPP、EPC、施工总承包等多种模式,但是由于我国的实际国情,出现了综合管廊的管理主体不明确、管廊的功能定位不清楚、PPP模式操作不熟练、建设和运营管理流程不通顺等诸多问题,必将且已经带来了后期运营不顺畅的问题,以及出现长期亏损的运营管理公司。

3.2 规划无序及建设混乱

3.2.1 上位规划不全

在城市综合管廊的上位规划中,城市总体规划带有很强的行政特点,大部分城市缺少地下空间的专项规划,同时很多城市的片区控制规划、轨道交通规划、管线专项规划等不太规范,加之管廊建设的指标层层下达,造成了城市综合管廊规划不尽合理[15]。

3.2.2 管廊市场发展太快

2015年以来,有些地方政府为了响应国家号召,在未进行认真论证的前提下,不顾当地实际情况,盲目开发建设各类管廊项目,使得有些地方的综合管廊建设没有得到很好的论证和规划,造成了城市综合管廊的过度、无序发展。

3.2.3 设计与施工、运营严重分离

从事综合管廊设计的单位和设计人员严重不足,设计水平也有待提高,致使很多城市的综合管廊建筑和结构设计不精细、不经济,施工质量不好,运营管理人员严重缺乏。例如: 规范中规定城市综合管廊本体使用寿命为100年,考虑到使用环境的问题,将防水等级设计为2级,但防水质量如何保证目前存在很大争议。

3.2.4 管廊建设成本偏高

2015年以前,管廊以单舱和2舱为主,每km造价在6 000万左右;2016年以来,随着入廊管线的增多及建设标准的提高,管廊以3舱和4舱为主,有的甚至出现了5舱和6舱,每km造价突破了1亿元,最高的甚至接近2亿元。建设成本偏高严重制约了管廊的建设发展。

3.3 运营管理制度缺失

3.3.1 目前尚无成熟的经验可供借鉴

虽然我国目前的管廊建设规模居世界之首,但是最近几年建设的管廊都未进入运营管理期,以前建好的项目虽然运营良好,但经营状况不好,因此在运营管理方面尚无成熟的经验可供借鉴。另外,各级政府没有投入更多的精力研究运营管理,以及运营管理专业人员的极度缺口都给运营管理带来极大的困难,《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》的贯彻实施也有待进一步加强。

3.3.2 收费模式及违约责任尚无法可依

经过多年的努力,管线入廊难的问题基本得到解决,但是收费难的问题仍在困扰着目前的PPP公司,如何收?收多少?收不上来怎么办?一直是SPV公司与管廊租赁使用的管线产权单位利益博弈的焦点。但是现在仍没有一个国家层面上的法律法规出台,使得靠合同制约政府相关部门的方式变得难上加难。

3.3.3 智慧运营管理的标准不够明确

目前综合管廊后期运营管理的热点问题就是智慧管理,虽然GB/T 51274—2017《城镇综合管廊监控与报警系统工程技术标准》已经颁布,但是对于智慧管理的理解没有一个统一的认识,使得各地政府对管廊监控运维标准的要求各不相同,给PPP项目公司决策带来困难,也使得下游的软硬件企业都无所适从。

3.3.4 真正的智慧管理平台还没有出现

管廊建设的蓬勃发展,需要更加智慧的管理平台。经过多年的市场考验,国内逐渐地出现了几个大的智慧平台研发公司,但或多或少地存在这样或那样的问题,实现智慧化运行管理的技术手段进展有待突破。

4 结论与建议

我国的城市综合管廊建设虽然起步较晚,但是经过“十三五”期间各级政府和广大从业者的共同努力,其建设规模和建设水平得到了长足发展,也取得了非常多的成功经验。目前虽然在投资模式、管理方式、入廊收费等方面存在着诸多问题,但是综合管廊已经成为了真正的民生工程,已经成为城市建设发展的内在需要。

在此,建议: 1)要继续推动城市综合管廊的建设,特别是在新区建设、旧城改造、道路新(改、扩)建,以及在重要地段和管线密集区建设综合管廊;2)对已建的综合管廊要进行全面的运营条件评估,符合要求的要创造有利条件保障其顺利运营;3)各级城市要修编城市综合管廊专项规划,需要建设的要有序推进管廊建设;4)大力关注管廊的运营管理,从法律法规、资质资格、专业人才等方面推动管廊的健康运行;5)加强统筹协调,推进城市地下空间规划、建设和管理。