民办高校学前教育专业学生职业价值取向调查研究

张 晶

(西安思源学院 教育学院,陕西 西安 710000)

一、引言

职业价值取向是人们对待职业的一种信念,为职业选择和努力实现目标提供判断和态度,是人们衡量某种职业优劣与重要程度的内心尺度[1]。职业价值取向影响着个人的教育和职业选择以及个人对学习和工作的投入程度,对人们的职业选择、工作目标、努力程度、自我实现等有着重大影响[2-3]。

职业选择是人生中的一项重要事件,作为幼儿教师职前培养阶段学前教育专业的学生,他们在选择职业时是出自于何种价值倾向,会直接影响学生就业后的职业满意度以及从事幼师职业的年限。除对学生毕业后的职业生涯具有导向性作用,职业价值取向对学生在校期间的学习投入程度、专业学习思想态度和学习动力同样会产生影响,而学生的学习投入程度等主观因素会间接预测个体的学业成绩和专业满意度,最终影响个体的职业选择[2]。

同公办高校相比,民办高校在社会评价、教育资源等方面存在不同程度的劣势。目前,对民办高校学前教育专业学生职业价值取向的研究在教育研究中很少涉及,加强对它的研究可以从另外一个视角对民办高校学前教育专业课程设置以及就业指导方面提出指导性意见。

本研究以职业价值取向为核心内容,选取民办高校学前教育专业的学生作为被试进行调查研究,探析民办高校学前教育专业学生职业价值取向的整体特征及内部差异,试图剖析影响学生职业价值取向的原因,以期对改进民办高校学前教育专业课程设置、增强学生专业认同感、开展职业生涯教育提供理论依据。

二、研究对象与方法

(一)研究对象

采用随机抽样法。被试为陕西省2所民办高校学前教育专业的学生,共发放问卷420份,剔除无效问卷33份后,得到有效问卷387份,有效率为92.14%。被试年龄范围17—22岁,有效问卷中男生125人,女生262人;大一99人,大二114人,大三94人,大四80人。

(二)研究工具

采用自编《大学生职业价值取向量表》进行问卷调查。基于舒伯职业价值理论,参考舒伯的“职业价值观量表”(WVI) 确定问卷的基本框架,发放400份问卷进行探索性及验证性因素分析,最终编制适用于本次调查群体的《大学生职业价值取向量表》。在剔除信度和效度较低的条目之后,最终量表共35个条目,包括7个维度,分别是利他主义、独立自主、成就满足、声望地位、经济报酬、安全稳定、生活方式。评分按照5级评分法,总分越高,说明个体重视程度越高,本研究中量表的内部一致性系数为0.765。

(三)统计分析

使用SPSS24.0软件。

三、调查统计结果

(一)民办高校学前教育专业学生职业价值取向的总体状况

通过调查结果可以发现,学前教育专业学生在进行职业选择时更重视成就满足、安全稳定和经济报酬因素,各个维度的具体得分见表1。

表1 职业价值取向各维度分数比较(N=387)

(二)民办高校学前教育专业不同性别大学生职业价值取向的对比

大学生是一个异质性的群体,为了更好地了解大学生的职业价值取向,本研究对不同性别学前教育专业学生的职业价值取向进行了对比。

将男生、女生在职业价值取向量表的不同维度分数进行独立样本t检验,若P值<0.05,则可认为不同性别的学生在该维度上的得分存在显著性差异。结果发现,男生和女生在声望地位、安全稳定和生活方式三个维度上存在显著性差异。女生在安全稳定维度上分数显著高于男生,男生在声望地位、生活方式维度上的得分显著高于女生。其他方面均不存在统计学上的显著性差异。具体得分情况见下表2:

表2 不同性别学生职业价值取向各维度分数比较(N=387)

注:*表示P<0.05,**表示P<0.01,***表示P<0.001,下同。若P值<0.05,则可认为不同样本间在统计学上存在显著性差异;P值<0.01,可认为不同样本间在统计学上存在极其显著性差异;P值<0.001表示样本间差异性大于极其显著差异。

(三)民办高校学前教育专业不同年级大学生职业价值取向的对比

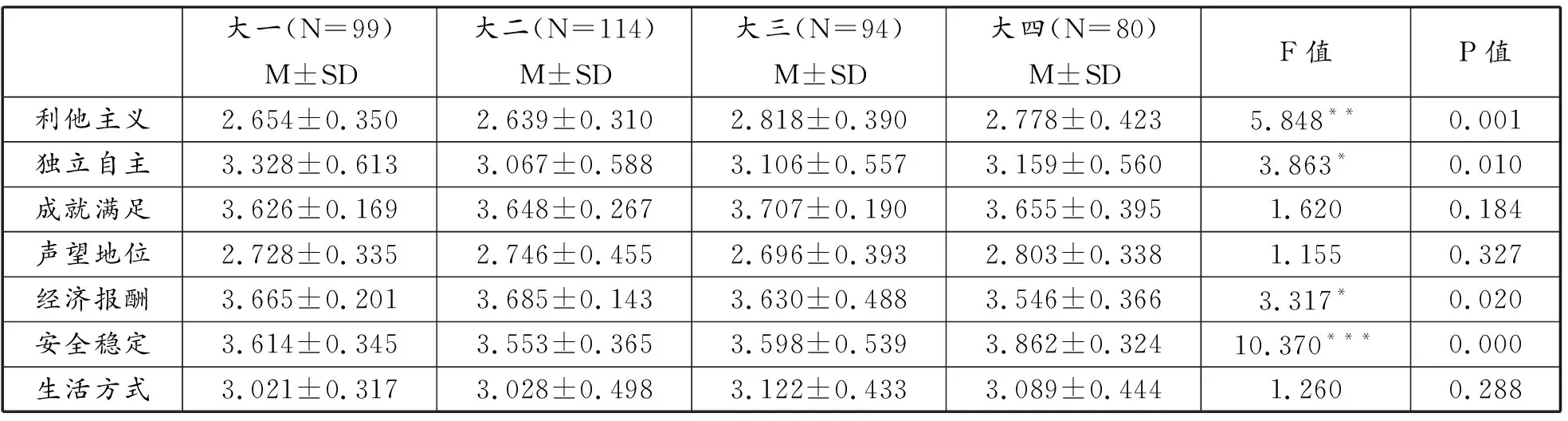

为了了解民办高校学前教育专业不同年级的学生职业价值取向的状况,对数据进行方差分析,当P值<0.05时,则可认为不同年级的学生在该维度的得分上存在显著性差异。通过方差分析发现,不同年级的学生在利他主义、独立自主、经济报酬、安全稳定四个维度上P值小于0.05,说明在这四个维度上的得分存在年级间的显著性差异。具体得分情况见表3。

对存在年级差异的维度进行事后检验,以明确在不同维度上存在差异的具体年级,当显著性小于0.05时证明两个年级在该维度上存在显著性差异。

在“利他主义”“独立自主”维度上,由于满足方差齐性条件,采用One-way ANOVA进行方差多重比较的LSD方法进行事后检验。在“经济报酬”“安全稳定”维度上,由于不满足方差齐性条件,采用 Tamhane’s T2 多重比较均值。

经检验,大一、大二学生在利他主义维度上得分显著低于大三、大四学生(M大一-M大三=-0.164**;M大一-M大四=-0.124*;M大二-M大三=-0.179***;M大二-M大四=-0.139**),大一学生在独立自主维度上得分显著高于大二、大三学生(M大一-M大二=0.260**;M大一-M大三=0.221*),大二学生在经济报酬维度上得分显著高于大四学生(M大二-M大四=0.140*),大一、大二、大三学生在安全稳定维度上得分显著低于大四学生(M大一-M大四=-0.248***;M大二-M大四=-0.309***;M大三-M大四=-0.264**)。

表3 不同年级学生职业价值取向各维度分数比较(N=387)

四、结论与讨论

(一)民办高校学前教育专业学生职业价值取向的结果分析

通过调查结果可以发现,学前教育专业学生在进行职业选择时更重视成就满足、安全稳定和经济报酬因素。原因可能如下:一是根据马斯洛需要层次理论,当个体满足了基本的生理与安全的低级需要后,会渴望获得情感和自我实现等更高级需要的满足。因此,在选择职业时,学生更倾向于能够在工作过程中获得积极的情感体验。这种积极的职业价值获得感也会反过来影响个体工作时的状态,形成一种积极的循环,最终影响个体从事职业的时间[4]。二是师范专业学生的大多数为女生,选择师范类专业的学生大多倾向于未来从事教师等安全度、稳定度较高的职业。这与已有研究结果一致[5]。而教师职业普遍被认为是比较稳定的职业,有充分的休假和生活保障,职业的风险度较低。因此,由于师范专业学生和教师职业的特点,在职业选择时学生比较重视未来职业的安全性和稳定性。三是新时代中国青年职业价值观总体上呈现出“物质主义”特征[5]。大学阶段,学生接受学前教育专业化的培养,具备专业领域就业的能力,在幼儿教师存在较大需求缺口的背景下,学生就业比较容易。但幼儿教师工作较为繁琐,加之幼儿园水平参差不齐,部分园所甚至没有办法提供完善的社会保险。对于大部分学生来讲,毕业之后就会失去家长的物质支持,需要通过工作来获取收入,保证个人正常的社会生活,因此在择业的过程中,学生会重视职业所能提供的薪酬、保险等经济因素。

(二)民办高校学前教育专业学生职业价值取向的性别差异分析

女生比男生更重视职业的安全和稳定,而男性则更重视职业的声望地位和对于个人能力的提升,这与已有研究结果一致[6],究其原因是社会对于男性和女性的角色期待和要求存在差异。在中国传统家庭教育当中,女生常常被灌输要承担更多的家庭内部责任,而男生则负责赚钱养家,由于社会分工的差异和传统的教育背景,教师、公务员等假期充裕、收入稳定的工作被认为是女性的理想职业,而男性则应该在事业上有所成就和发展。

(三)民办高校学前教育专业学生职业价值取向的年级差异分析

通过调查分析发现,低年级学生对于职业的利他性和稳定性的重视程度低于高年级学生,而对于职业的经济报酬方面比高年级学生更为看重。大一新生最重视职业的独立自主性。首先,低年级学生更加重视职业所能提供的物质条件,而随着师范教育年限的增长,更加注重未来职业的社会价值和稳定度。说明在接受师范教育的过程中,学生会从理论和实践当中充分认识幼儿教师的角色和责任,逐渐加深对于教师职业的认知和理解,淡化物质条件的影响,从而关注职业所能带来的社会影响。在其他学者的研究中同样得到了证实[7]。其次,对于缺乏工作经验的在校学生而言,年龄大多数在20岁左右,这一阶段的学生在学习和生活中都期待能够获得充分的自主权,而大一新生面临着从高中的严格管理向大学自主规划的过渡阶段,相较于其他年级,大一新生对于自主性的需求更高,因此他们对于职业能否提供更加宽松和自由的条件更为看重。

五、建议

(一)增强学生的职业情感和职业认同感

通过调查结果可以看出,目前学前教育专业学生在就业时更加看重薪资和职业的成就感,对于职业的社会价值并不看重,而在众多的职业类型中教师职业的薪资并不具备竞争力,最终起到决定性作用的是个人的职业理想和责任。因此,教师要在日常教学中做好榜样示范作用,言传身教,积极宣传和分享优秀幼儿教师的事迹,培养学生对于幼儿教师职业的认同感,使教育实践贯穿大学生的学习生涯,在实践过程中提升对于教师的职业情感,举办各类教育讲座、分享,开展幼儿示范课观摩活动,帮助学生树立正确的职业理念,体会到教师对于学生发展的重要性,增强学生的职业情感。

(二)增强就业指导,加强学生职业生涯规划的课程建设

学校应积极向学生普及就业相关的法律知识和政策,提供多渠道的就业信息,帮助学生了解国家对于教师职业的政策变化。根据不同学生特点针对性地开展就业指导课,丰富课程的形式和内容,尽量避免传统的讲座式宣传,针对不同家庭经济水平、不同性别、不同年级的学生就业课的内容应有所调整,不应千篇一律,使学生失去听课的兴趣。

(三)提高学生的专业认同感

结合学生的专业发展和社会的就业需求不断优化课程结构,使用多种教学手段增强课堂教学的效果,融合优秀的教育资源和方式进行课程改良,使学生产生对专业学习兴趣,为就业奠定优秀扎实的专业知识和技能,具备从教的能力和实现专业理想的内驱力,促进学生更好的择业就业。