1978—2018年中国农村环境管理政策演进特征

——基于206份政策文本的量化分析

潘 丹 唐 静 杨佳庆 陈 寰

(江西财经大学 经济学院,南昌 330013)

相比工业和城市领域,中国农村环境管理存在着明显的滞后[1]。目前农村环境管理是全国环境管理的短板,已经成为统筹推进“五位一体”总体布局的一大障碍[2]。近年来,随着农业发展政策的转变和人民生活水平的提高,农村环境管理面临“社会有共识、中央有决心、转型有需求、粮食有保障”的历史性机遇[3]。党的十九大报告提出要“加强农业面源污染防治,开展农村人居环境整治行动”。2018年中央一号文件提出“良好生态环境是农村最大优势和宝贵财富,生态宜居是实现乡村振兴的关键”,2019年中央一号文件再次强调“加强农村污染治理和生态环境保护”。

构建农村环境管理体系,加强农村环境保护,是实施乡村振兴战略的基础,是实现农业农村现代化的保障[4]。那么,1978—2018年改革开放40年来,中国政府在农村环境管理领域出台了哪些相关政策?政策发布主体和形式有哪些?政策重点关注农村环境管理的哪些方面?所使用的政策工具类型有哪些?政策文件的效力究竟如何?现有的政策体系该如何进一步完善?对这些问题的回答,需要借助于大样本量的政策文本量化分析,但目前国内相关的研究成果鲜有报道。本研究以1978—2018年中国政府颁布的206份农村环境管理政策文本为研究对象,从政策发布年度、政策发布主体、政策发布形式、政策作用对象、政策工具以及政策效力6个维度构建分析框架,通过对政策的定量分析,探寻中国农村环境管理政策的演进特征及其内在逻辑,以期为我国农村环境管理政策的机制创新提供决策参考。

1 相关文献述评

目前,有关中国农村环境管理政策的研究主要有三类。第一类是农村环境管理政策体系现状分析。这类研究主要通过对中国农村环境管理的问题、政策演变过程及其原因、管理机构的变迁、政策出台背景等方面进行定性分析,提出农村环境管理政策的发展方向[5-6]。第二类是农村环境管理政策效果的评价。例如Wang等[7]采用情景分析方法评估了中国的化肥管理政策对化肥使用效率和化肥养分流失率的影响;Wang等[8]基于2016年100个村庄的微观调查数据,分析了中国农村生活垃圾治理政策对垃圾收集率、处理率等的影响;Zheng等[9]基于四川省的生猪养殖微观数据,采用多智能仿真模型分析了畜禽养殖污染治理政策对畜禽养殖污染物减排的影响;高秋风等[10]基于2008和2012年中国5省101个村的面板数据,评估了农村环境治理政策的投资决策瞄准性与改善环境污染的有效性。还有部分学者对中国的测土配方施肥政策[11]、畜禽一揽子补贴政策[12]、畜禽生态补偿政策[13]、沼气补贴政策[14]、畜禽养殖污染防治政策[15]等农村环境管理某一具体环节的政策进行了效果评价。第三类是农村环境管理政策的机制与制度创新研究。这类研究主要包括以下两方面:一是分析其他国家(例如美国、欧洲、日本)农村环境管理的经验、总结国内不同地区农村环境管理的典型案例情况,提出农村环境管理机制和制度创新模式[16];二是采用定量方法,基于实证分析结果归纳出农村环境管理政策的未来发展方向。例如韩洪云等[17]基于陕西省的微观调查数据,采用选择实验方法,分析了农户对技术支持、价格补贴和尾水标准三项化肥污染管理政策的可能反应和接受意愿;潘丹[18]采用选择实验方法分析了农户对技术支持、排污费、排污技术标准、沼气补贴和粪肥交易市场五项畜禽养殖污染治理政策的偏好程度;Wang等[19]通过分析沼气补贴的经济效应,提出了中国农村户用沼气的政策改革方向。

上述研究成果对于本研究具有重要的参考价值,但在以下两个方面还存在进一步完善的空间:第一,现有研究主要关注某一特定阶段或某一类型的农村环境管理政策的现状、评价及机制设计问题,缺乏对农村环境管理政策演进特征的系统性和整体性研究;第二,目前处于起步阶段的农村环境管理政策的研究大多数以对政策文献的定性解读、经验分析、理论探讨等质性分析方法为主,尚缺乏对农村环境管理政策的定量分析和实证研究。定性的质性分析过多依赖研究人员的个人知识和价值立场,可能导致分析结果缺少客观准确性和可靠性[20]。基于此,在现有研究的基础上,本研究试图作出以下改进:第一,以1978—2018年改革开放40年来206份农村环境管理政策文献为研究对象,系统梳理中国农村环境管理政策总体的演进特征;第二,综合运用内容分析法、文献计量学以及统计学等量化研究方法,通过定量的政策分析得出客观的结果,使得政策研究建立在翔实的数据基础上,提高政策分析的客观性和准确性。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

本研究以1978—2018年国家及各部委颁布的与农村环境管理相关的政策文本作为研究对象。政策文本的数据来源渠道主要是:中国政府网、农业农村部、生态环境部、国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部、财政部等与农村环境管理相关的政府网站;中国知网和万方数据库中的“法律”数据库以及北大法宝数据库。

农村环境管理的主要目的在于控制农业生产和农民生活所造成的污染[21]。因此,本研究的农村环境管理政策限定于针对农业部门和农民生活的环境管理政策。根据2018年中央一号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》等相关文件的规定,中国农村环境管理主要体现在两个方面:由农业生产环节造成的农村突出环境问题管理,包括化肥、农药、畜禽粪污处理、农作物秸秆综合利用、废弃农膜回收、农村水环境治理、农村土壤污染治理等;由农民生活环节造成的农村人居环境问题管理,包括农村垃圾、污水治理等。可以看出农村环境管理涉及的范围较广,直接以“农村环境管理”命名的政策较少。据此,在搜集相关政策文本时,本研究以“农业面源污染”、“农业绿色发展”、“农业废弃物”、“化肥”、“农药”、“农膜(地膜)”、“畜禽”、“秸秆”、“土壤污染”、“重金属污染”、“农村水环境”、“农村垃圾”、“农村污水”、“农村环境”、“农村环境卫生”、“农村人居环境”、“农村清洁能源”、“沼气”、“退耕还林”、“水土保持”、“厕所革命”、“封山育林”、“农牧结合”等为关键词进行检索,最终查找收集到与农村环境管理相关的政策文件426份。

为确保整理出的政策文本的准确性和代表性,本研究根据以下原则对政策文本进行了遴选:政策的主要内容必须直接与农村环境管理密切相关;政策须为国家性政策,由国家层面的机构颁布;政策类型主要是法律法规、意见、规划、办法等体现政府政策的文件。同时本研究还邀请农村环境管理领域相关专家,对收集到的农村环境管理政策文件进行审议,最终整理出国家层面有效政策206份,并构建了农村环境管理政策文本数据库(1)限于篇幅,农村环境管理政策文本的具体列表没有在文章中列出,有兴趣的读者可以向作者索要。。

2.2 研究方法

本研究采用政策文献量化分析方法对农村环境管理政策进行分析,具体包括政策文献计量和内容分析方法。政策文献计量是指用数学、统计学、文献计量学等方法对定性的政策文本进行客观、系统的量化分析,从而得到客观、可验证的研究结果[22]。内容分析法是通过一种系统、客观和量化的方式识别定性文本中的关键特征,将定性文本转化为用数量表示的资料,并根据一定规则对分析结果进行解释和检验的科学方法[23]。政策文献计量与内容分析法相结合可以有效发挥二者的特长,避免定性分析的主观性与不确定性等缺点,更好地揭示政策演进规律、把握政策发展趋势[24]。

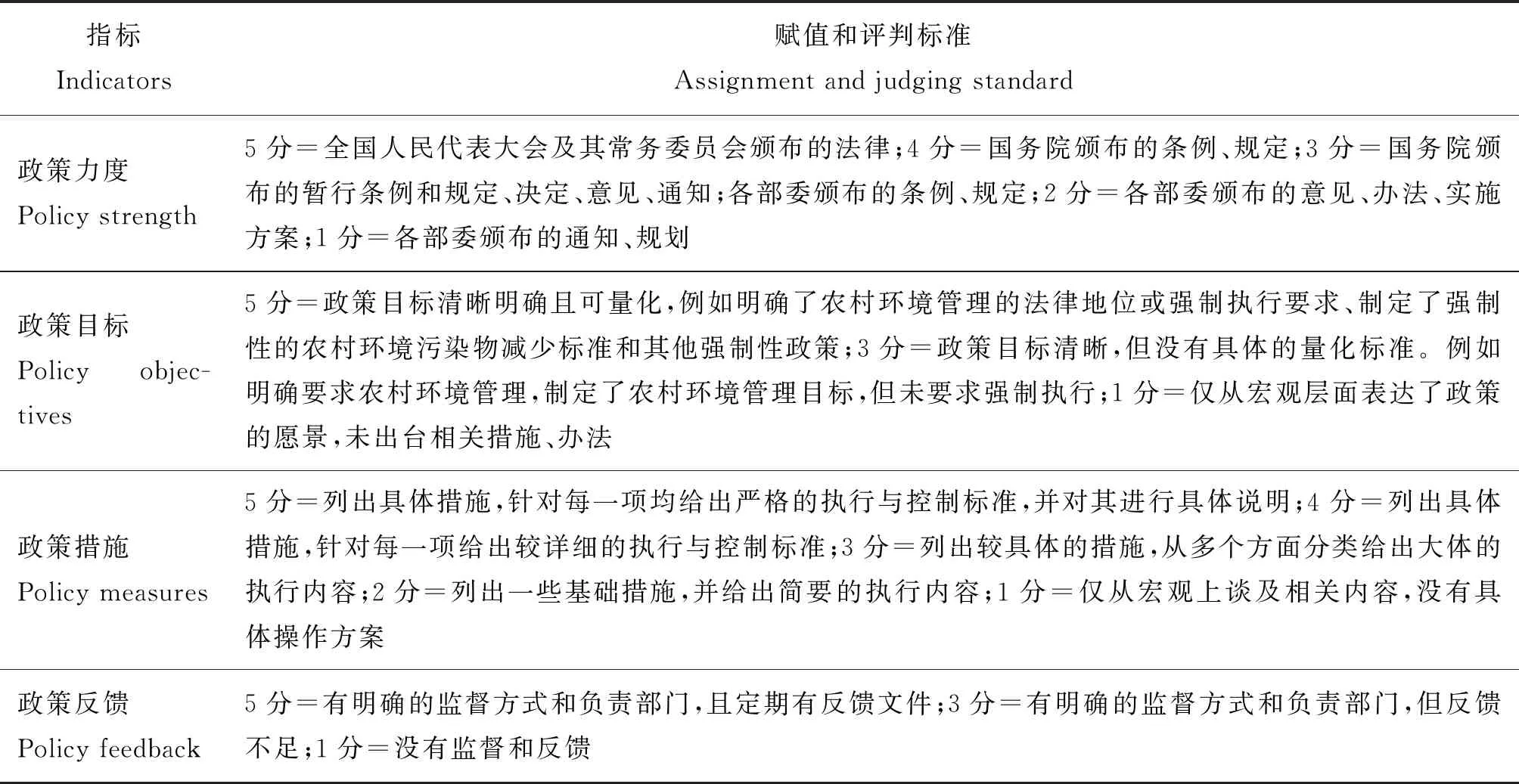

政策文献具有多维特征,本研究从政策发布年度、政策发布主体、政策发布形式、政策作用对象、政策工具以及政策效力6个维度对中国农村环境管理的政策文献进行量化分析。政策发布年度反映农村环境管理政策体系的整体演进特征;政策发布主体揭示农村环境管理的主管部门以及不同部门的合作情况;政策发布形式包括法律法规、通知、意见、条例、规定、规划、办法等形式,反映政策的权威性和力度;政策作用对象是指政策所针对的具体农村环境管理问题,包括原生态保护(农村水环境、农村生态环境、农村土壤环境、农业面源污染、水土保持)、化学品投入(化肥、农药、农膜)、废弃物处置(秸秆、畜禽粪便)、人居环境等方面;政策工具是政府所采取的用于农村环境管理的政策措施和手段的集合。根据经济发展和合作组织(OECD)、世界银行以及其他相关研究[25],本研究将农村环境管理的政策工具分为四大类:命令控制型、经济激励型、信息公开型和自愿参与型[26]。政策效力是指政策文本的整体内容效度及其影响力[27]。根据以往的相关研究[28-29],本研究从政策力度、政策目标、政策措施、政策反馈4个维度构建农村环境管理政策的政策效力评估模型,具体如表1所示。

表1 政策效力量化标准Table 1 Quantitative standard of policy efficacy

注:为便于评估人员对量化标准的理解,该表中的政策目标和政策反馈只给出了5、3、1分3个差别较大的分值,4分及2分的量化标准分别介于相邻的标准分值之间。

Note: To facilitate the assessor's understanding of the quantitative criteria, the policy objectives and policy feedback in the

Table only give a score of 5, 3 and 1 with significant differences. The quantitative criteria of 4 and 2 are respectively between the adjacent standard scores.

在确定了政策效力量化标准后,本研究采取由不同人员组成多组评估小组对政策进行多轮打分的方法来定量评估政策效力。我们聘请了10位人员分成3组对政策进行同步打分,其中包括从事农业经济管理学、环境经济学方面研究的大学老师4名,农业农村部、江西省农业农村厅和生态环境厅相关政府工作人员4名和课题组成员2名。在评分过程中,如果同一政策文本采用了多个政策措施或同时实现了多个政策目标,我们将根据量化标准对其分别评分。政策效力的计算公式为[28-29]:

(1)

(2)

式中:i为政策的发布年份,i=[1978,2018];N为第i年颁布的政策数量;j为第i年颁布的第j项政策;Oj,Mj,Fj分别为第j项政策的政策目标、政策措施、政策反馈的得分;Sj为第j项政策的政策力度得分;TPEi为第i年农村环境管理政策的整体效力;ATPEi第i年农村环境管理政策的平均效力。从式(1)中可以看出,政策效力是由政策目标、政策措施、政策反馈和政策力度两个方向的指标构成,一般而言,越高级的领导机构颁布的政策法律效力越高,在政策力度上的得分也较高,但因其对行为主体的影响较为宏观,因而在政策措施、政策目标和政策反馈上的得分相对较低,因此这两个方向的叠加能弥补单一指标在反映政策力度上的缺陷。

行政楼前最大、长势最好的一棵丝木棉有十五岁了,被誉为花王。那一年,一场突如其来的暴风雨,丝木棉花王竟轰然倒下,一时间,朋友圈、网络上“炸”开了锅,师生们纷纷对“花王”的倒下表达惋惜与不舍之情。原来,几年前电网公司在旁挖井眼敷设电缆,导致白蚁侵蚀根部并腐烂,呈一字型的树根头重脚轻,最终倒下。被学校抢救的“花王”,从行政楼前移植到图书馆前的空地后,才平息了师生们的心情。

3 实证分析

3.1 政策发布年度分析

由图1可见,1978—2018年改革开放40年来中国农村环境管理政策在数量上呈整体持续上升态势,阶段性特征表现为:1)1978—1989年为探索起步阶段,政策数量较少。原因在于长期以来中国以城市和工业点源污染防治为重心,对农村环境管理问题缺乏关注。2)1990—2004年为低位徘徊期,政策数量仍然较少,农村环境管理政策体系尚未建立。3)2005—2013年为政策快速发展时期,政策数量与过去相比成倍数增长。2007和2011年农村环境管理政策数量分别达到波峰。2005年以来,中国政府开始对农村环境管理给予高度重视。2005年,党的十六届五中全会首次提出“社会主义新农村”的概念,强调要对农村生产和生活环境进行保护;2005年中央“一号文件”也明确指出“推广测土配方施肥,推行有机肥综合利用与无害化处理,引导农民多施农家肥,增加土壤有机质。推动改水改厕等农村环境卫生综合治理”。2011年颁布的政策数量首次突破个位数,这与2011年是十二五年规划的开局之年有关。4)2014年至今是政策的全面推进时期。2014年1月1日,《畜禽规模养殖污染防治条例》正式生效,这是中国农业环境管理领域第一个专门的国家性法规,标志着中国农业环境管理工作开始进入法制化轨道。此外,2014年修订通过、2015年正式生效的《环境保护法》、《食品安全法》都新增了较多农村环境管理的内容。随后的年份里,国家密集出台了多项政策来落实农村环境管理的行动计划,例如2015年中央一号文件专门强调农村环境管理,并且明确以实施两个全国性规划《农业环境突出问题治理总体规划》和《全国农业可持续发展规划(2015—2030年)》为重要抓手推进农村环境治理;农业部2015年也颁布《关于打好农业面源污染防治攻坚战的实施意见》明确提出农业面源污染防治“一控两减三基本”的防治目标。这些政策的出台显示了中国对农村环境管理的决心,标志着中国进入全面构建农村环境管理体系的阶段。本研究划分的政策演变阶段和金书秦等[1]、闵继胜[5]等的研究结论基本类似。

图1 1978—2018年中国农村环境管理政策数量分布

Fig.1 The quantitative distribution of rural environmental management policies in China from 1978 to 2018

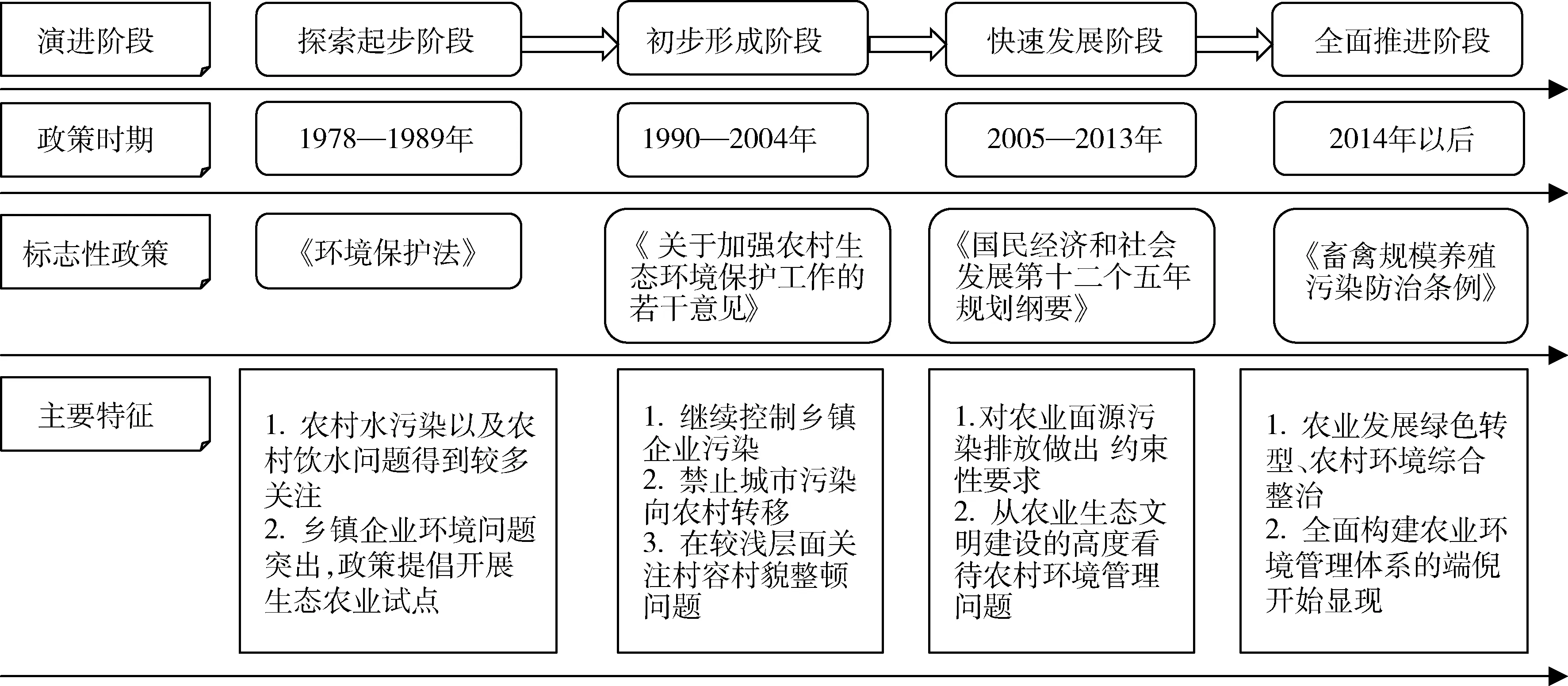

基于上述1978—2018年中国农村环境管理政策文本的演进特点,结合中国农村环境管理的实践,可将改革开放40年来中国农村环境管理演变进程分为4个阶段。图2给出了各阶段的标志性政策文本及主要举措。

第一阶段是探索起步阶段(1978—1989年)。改革开放初期,增加粮食产量是中国最紧迫的任务,这一时期涉及的农村环境问题以农业生产中的水质污染问题为主,农村环境问题并不突出,社会各界并未对农村环境问题给予关注。到20世纪80年代,乡镇企业开始蓬勃发展,同时由于缺少科学合理的发展规划和有效的监控措施,乡镇企业造成的农村环境问题愈发突出,但是经济发展仍然是当时中国的主要任务,农村环境保护只能口号式地提倡发展生态农业。这一时期农村环境管理政策文件较少且较为分散。这一时期的标志性政策文件是1989年颁布的《中华人民共和国环境保护法》,该法明确规定“加强农村环境保护、防治生态破坏,合理使用农药、化肥等农业生产投入”,奠定了农村环境管理的法律基础和依据。

第二阶段是初步形成阶段(1990—2004年)。20世纪90年代,随着乡镇企业的进一步发展、农村劳动力转移进程的加快以及城市工业“三废”向农村转嫁的加剧,多层次的农村环境问题逐步显现,政策对农村环境管理的关注度有所提高。但这一时期农村环境管理的相关政策大部分散落在综合型的环境法律法规中,只在较浅层面关注村容村貌整顿问题。进入21世纪,中国农业自身排放的面源污染成为重要的污染源,许多地区农业面源污染对环境的影响负荷甚至高于工业污染。但21世纪初农业环境管理仍然没有进入主要议程,相较于工业污染防治和城镇污染治理,这一时期政府对农村环境管理的关注程度仍然不高。这一时期的标志性政策文件是1999年原国家环境保护总局颁布的《国家环境保护总局关于加强农村生态环境保护工作的若干意见》,该政策对中国农业用水、用地以及生物资源的利用进行了专门的规定,是中国第一个直接作用于农村环境管理的政策。

第三阶段是快速发展阶段(2005—2013年)。这一时期为实现“城乡协调发展和增加农民收入”的政策目标,国家采取了大量的激励措施促进农村劳动力向城市转移,同时国家也通过取消农业税(2006年),补贴化肥农药等生产要素的价格来降低农民负担,提高农民收入。这一系列的政策措施促使农业生产造成的农业面源污染逐渐增加,农业面源污染问题日益严重。为此,这一时期有关农村环境管理的政策文件频繁出台,从2005—2014年,连续10个中央“一号文件”都明确提出要对农村环境进行整理,并且强调要从农业生态文明建设的高度看待农村环境管理问题。这一时期的标志性政策文件是2011年颁布的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,该文件明确要求把有关农业面源污染的环保指标纳入到五年规划中,是国家规划中首次对农业面源污染排放做出的约束性要求。

第四阶段是全面推进阶段(2014年以后)。这一时期农业面源污染排放的负面效应日益凸显。《第一次全国污染源普查公报》数据显示,农业源化学需氧量、总氮、总磷排放量分别占排放总量的43.7%、57.2%和67.4%,农业面源污染已经成为中国环境污染的主要来源。为此,这一时期中国政府密集出台了多项专项的国家级规划和有关部门更为具体的行动计划,并且各项政策间彼此链接和配合,全面构建农业环境管理体系的端倪开始显现。2018年的中央一号文件也再次强调要把农业面源污染治理作为实施乡村振兴战略的重要抓手和主攻方向。这一时期的标志性政策文件是2014年颁布的《畜禽规模养殖污染防治条例》,该条例将中国农业环境管理带入了法治进程,标志着中国开始了全面依法治理农业环境污染的时代。

图2 1978—2018年中国农村环境管理政策演进阶段划分及标志性政策、主要特征

Fig.2 The evolution stages of China’s rural environmental management policy from 1978 to 2018 and its symbolic policies and main characteristics

3.2 政策发布主体分析

表2列出了农村环境管理政策的主要发布主体,结果显示中国农村环境管理政策发布主体呈现以下4个特点:1)发布主体呈现多元化特征。目前,农村环境管理政策发布主体共涉及到29个部门和单位,主要相关部门为农业农村部、国务院、中国共产党中央委员会、全国人民代表大会、生态环境部、国家发展和改革委员会、国务院办公厅、财政部、住房和城乡建设部等,同时科学技术部、教育部、国土资源部、水利部、工业和信息化部、卫生部、文化与旅游部等国家多部委也在一定程度上参与了政策制定。2)发布主体的行政级别较高。由全国人民代表大会、中国共产党中央委员会、中共中央办公厅、国务院和国务院办公厅参与发布的政策次数为125次,占总发布次数的42.7%,足以表明中国政府对农村环境管理的高度重视。3)政策联合决策程度高。在206份政策文本中,多部门联合发布的政策文本数量为56项,占政策总数的27.2%,除全国人民代表大会、全国爱国卫生运动委员会和环境保护委员会外,其他所有部门均以联合方式参与到政策的制定和发布中。同时联合发文的政策部门数量逐渐增加,例如2015年的《全国农业可持续发展规划(2015—2030年)》则由农业农村部、国家发展和改革委员会、科技部、财政部、国土资源部、生态环境部、水利部和国家林业和草原局等八部委联合印发。4)政策之间统筹性和协调性较低。由于发文主体较多,容易出现各部门交叉管理,从而导致政策出现重叠、过渡、不协调甚至是互相掣肘的现象。例如,《畜禽规模养殖污染防治条例》第30条规定:“利用畜禽养殖废弃物生产有机肥产品的,享受国家关于化肥运力安排等支持政策,购买使用有机肥产品的,享受不低于国家关于化肥的使用补贴等优惠政策”,但是随着化肥零增长工作的推进,目前对化肥运输、购买等的各项优惠政策正在逐步取消。

表2 政策发布主体的情况统计Table 2 Statistics on the subjects of policy issuance

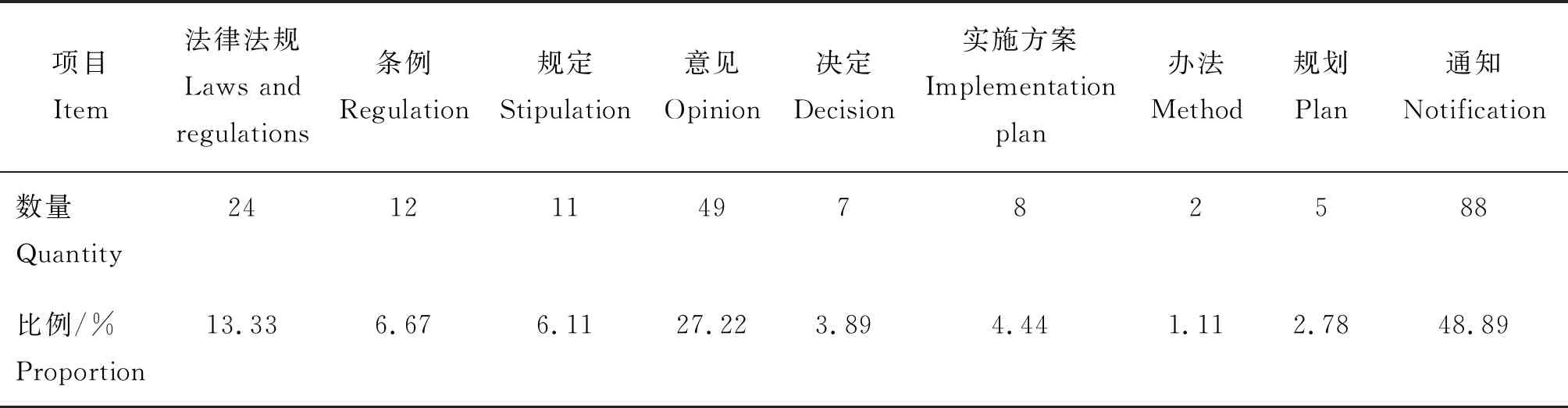

3.3 政策发布形式分析

政策发布形式的数据分析表明(表3),中国农村环境管理政策总体层次偏低,缺乏权威性和规范性。在206项政策中,绝大多数以通知(88)、意见(49)、规定(11)、条例(12)、实施方案(8)等形式发出,在执行力度上不具备法律所拥有的强制性与权威性,规范作用不强。在法律法规层面,尽管有24项政策是以法律法规的形式发布,但是目前专门针对农村环境管理的全国性法规只有《畜禽规模养殖污染防治条例》一部,其余散见在其他法律法规中的规定往往由于缺乏可操作的政策手段而难以产生实质性效果。

表3 政策发布形式分布统计Table 3 Statistics on the distribution of policy issuance forms

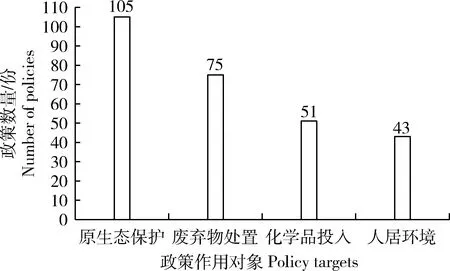

3.4 政策作用对象分析

基于206份政策文本内容和中国农村环境管理的关注重点,本研究从原生态保护(农村水环境、农村生态环境、农村土壤环境、农业面源污染、水土保持)、化学品投入(化肥、农药、农膜)、废弃物处置(秸秆、畜禽粪便)、人居环境等4个方面对政策作用对象进行分析,分析结果如图3所示。结果表明:

1)政策的着力点主要在原生态保护。以原生态保护为对象的政策文本数量为105份,占比38%。其中,2000年以前,中国农村环境管理的主要作用对象在原生态保护中的农村水环境和农村生态环境方面。主要的原因在于:2000年以前中国的农业政策目标主要以粮食安全为主。为提高粮食产量,20世纪70—80年代,工业和城市生活污水灌溉农田被广泛推崇,《中华人民共和国环境保护法(试行)》在法律层面鼓励污水灌溉,从而导致该时期农田大面积污染,农田水质问题较为严重[1];20世纪80年代—21世纪初期,随着乡镇企业的发展,农村地区的水、土壤和空气等农村生态环境问题日益突出,政策对农村生态环境问题的关注力度逐渐增加。2000年以后,政策开始关注“农业面源污染”和“水土保持”。主要的原因在于:进入21世纪以来,随着工业和城市污染得到一定程度的控制,农业生产造成的农业面源污染成为重要的污染源,许多地区农业面源污染对环境的影响负荷甚至高于工业污染[5]。为应对日益突出的农业面源污染问题,国家密集出台了多项政策,例如,2000年颁布的《关于印发全国生态环境保护纲要的通知》首次提出了“农业面源污染”的概念;2001年颁布的《国家环境保护“十五”计划》明确提出要“把控制农业面源污染和农村生活污染、改善农村环境质量作为环境保护的重要任务”,农业面源污染控制逐渐成为农业环境政策的关注重点。在水土保持方面,2002年中国全面启动退耕还林工程,国务院发布《退耕还林条例》,随后中国各级政府部门出台了一系列有关水土保持的文件和管理办法。

2)现有政策对人居环境的关注力度远远低于对原生态保护的关注力度。数据显示,以“人居环境”为作用对象的政策文本数量(43份)仅占以“原生态保护”为作用对象的政策文本数量(105份)的40.95%,并且2014年中国才正式颁布第一个专门针对人居环境管理的文件《国务院办公厅关于改善农村人居环境的指导意见》。随着农村生活环节导致的污染日益加重,未来中国的农村环境管理应加重对农村人居环境的关注。

3)在农村环境管理的具体领域,化肥、农药、农膜等化学品投入和秸秆、畜禽粪便等废弃物处置是主要关注对象。其中化学品投入中的农膜受到政策关注的时间较短:1982年农业部和卫生部颁布《农药安全使用规定》,2005年中央“一号文件”指出“推广测土配方施肥,推行有机肥综合利用与无害化处理”,而直到2017年才颁布《农膜回收行动方案》。

图3 1978—2018年中国农村环境管理政策作用对象

Fig.3 Targets of China’s rural environmental management policy from 1978 to 2018

废弃物处置从2000年之后受到政府的关注:2001年国家环境保护总局颁布《畜禽养殖污染防治管理办法》,2003年国家环境保护总局颁布《秸秆禁烧和综合利用管理办法》。

3.5 政策工具分析

采用内容分析法对206份政策文本的政策工具进行定量分析,得到图4所示的政策工具频次分布图。在定量分析过程中,如果同一政策文本采用了多个政策工具,我们将根据政策工具类型分别计算频次。其中命令控制型政策工具指国家农村环境保护相关部门通过法律、法规和标准等强制性手段对农村环境保护产生作用,包括标准、技术规范、禁令、环境检查和监测、登记许可和审批、示范区建设、目标规划、环境影响评价以及限期治理等具体政策手段。经济激励型政策工具是指国家农村环境保护相关部门从影响成本收益入手,运用显性的经济激励手段引导经济当事人主动进行农村环境保护的政策工具,包括罚款、环境税费和生态补偿基金、直接补贴、税收优惠、金融支持等补贴等具体政策手段。信息公开型政策工具指政府不直接参与农村环境保护工作,而是通过公开环境信息资源,改变决策者的成本收益结构和环境保护意识,参与到农村环境保护中来,包括环境友好型技术研发与推广、环境信息公开和环境信息标识和环境目录等具体政策手段。自愿参与型政策工具是指政府通过教育培训、社会压力、社会舆论、协商和其他形式的“道德说教”方法,把环境保护意识和责任内生化于决策者的个人偏好中,鼓励决策者自愿采取行动来保护农村环境。

由图4可见:1)命令控制型、经济激励型、信息公开型和自愿参与型四类政策工具在中国农村环境管理中均有使用,其中命令控制型政策是政府最为偏好的政策工具,40年来基本上每年都有命令控制型政策出台,使用频次为196次,占比高达49%,其次是经济激励性政策工具,占比为28.5%,信息公开型和自愿参与型政策工具的使用比例相当,分别占比10.75%和11.75%。2)政策工具的多样化程度不断提高。具体表现为:一方面信息公开型和自愿参与型政策工具的使用频次逐步增加;另一方面,除2009和2010年外,2007年后各年都同时使用了命令控制型、经济激励型、信息公开型和自愿参与型四类政策工具。3)经济激励型、信息公开型和自愿参与型政策工具与命令控制型政策工具表现出较大差距。信息公开型和自愿参与型政策工具直到2001年以后才逐渐被使用,且使用频次远低于命令控制型政策。经济激励性政策工具虽然从1984年开始使用,但是基本以罚款为主要手段,环境税费、补贴等政策手段的使用不足,直到2008年,中国才设立农村环保专项资金,通过“以奖代补”、“以奖促治”等方式开展农村环境治理[30]。命令控制型政策工具通过对农业生产行为和农民生活行为等进行直接管理和强制监督,具有强制约束性,操作也较为简单,因此被政策制定者所偏好。经济激励性政策需要科学合理的设计才可以发挥作用,政府采用此政策具有较高的风险性,同时实施成本相对也较高,从而导致该项政策的采纳频率较低[15]。信息公开型和自愿参与型政策工具的成功实施依赖于公众环境意识的提升,在我国公众环境意识较低的实际情况下,政府采用该项工具的概率较低[2]。

图4 1978—2018年中国农村环境管理政策工具频次分布

Fig.4 Frequency distribution of Chinese rural environmental management policy tools from 1978 to 2018

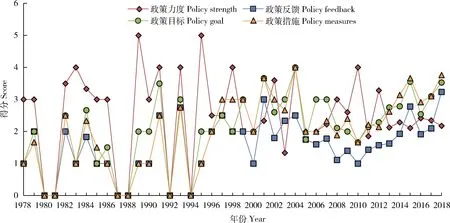

3.6 政策效力分析

依据式(1)和(2)计算出1978—2018年中国农村环境管理政策的整体效力和平均效力得分,如图5 所示。从图中可以发现:各年的农村环境管理政策整体效力呈现出明显的上升趋势,且与政策数量呈同向变化,这表明中国政府对农村环境管理日益重视。中国农村环境管理政策的平均效力呈现出阶段性特征:1978—2004年期间呈现政策平均效力较高但波动较大的特征、2005—2013年期间呈现下降趋势、2014—2018年期间呈现稳定上升趋势。其中的原因在于:1978—2004年期间发布的农村环境管理政策文件数量少,政策平均效力受单个政策的影响较大,效力不稳定;2005—2013年期间政策发布数量增多,政策力度大,但政策的配套性和系统性不够,影响了政策的执行效力;2014—2018年期间政策发布数量较此之前的数量多,并且政策具有明确的反馈机制和工作措施,政策平均效力变强。上述特征表明中国的农村环境管理政策整体效力的提升主要是由于政策数量的增多而引起的,政策的平均效力对政策整体效力的增加贡献程度不足,政府对政策质量的重视程度较低。

图5 1978—2018年农村环境管理政策的政策整体效力和平均效力得分

Fig.5 Overall efficacy and average efficacy scores of rural environmental management policies from 1978 to 2018

为进一步了解政策平均效力较低的深层次原因,本研究还分析了政策力度、政策目标、政策措施和政策反馈的平均效力得分情况,如图6所示。由图6可见:4个维度中,政策反馈的平均效力得分最低,几乎所有年份的得分都低于3分,表明政策缺乏明确的监督和管理部门,政策反馈不足,这将导致政策不能根据执行过程中出现的问题进行及时调整,影响政策的执行效果。政策力度的平均效力最高,大多数年份的得分都在3分以上,这主要是由于农村环境管理政策发布主体的行政级别较高。全国人大、中共中央、中共中央办公厅、国务院和国务院办公厅发布的政策次数将近达到50%。政策目标的平均效力年度间波动较大且处于较低水平,反映出中国农村环境管理政策的目标不够明确,大多数政策仅仅是从宏观层面表达了政策的愿景,并未出台相关措施和办法,政策目标的可度量程度较低。政策措施的平均效力变化平稳且整体水平较低,表明政策措施较少,大多数政策并没有对政策措施做详细的规定,仅列出大致的执行内容,使政策执行时的可操作性不足,从而影响了政策的平均效力。

图6 政策力度、政策目标、政策措施和政策反馈的平均效力得分

Fig.6 Average efficacy scores of policy strength, policy objectives, policy measures, and policy feedback

4 结论与启示

本研究系统收集了1978—2018年改革开放40年来中国农村环境管理政策,运用政策文献计量和内容分析方法,从政策发布年度、政策发布主体、政策发布形式、政策作用对象、政策工具以及政策效力6个维度构建分析框架,对206份政策文本进行了政策量化分析。研究发现:第一,1978年改革开放以来,尤其是在2005年以后,中国农村环境管理政策在数量上呈整体持续上升态势,中国政府对农村环境管理的重视程度越来越高。第二,政策发布主体的行政级别较高且呈现多元化特征,政策联合决策程度高,但是政策之间统筹性和协调性较低。政策容易出现重叠、不协调甚至是互相掣肘的现象,这和金书秦等[3]的研究结论相类似。第三,政策绝大多数以通知、意见等形式发出,在执行力度上不具备法律所拥有的强制性与权威性,规范作用不强。第四,政策的着力点主要在原生态保护层面,对农村人居环境的关注力度较低。第五,命令控制型政策是政府最为偏好的政策工具,经济激励型、信息公开型和自愿参与型政策工具使用不足。第六,农村环境管理政策效力的提升主要是由于政策数量的增多而引起的,政策的平均效力对政策整体效力的增加贡献程度不足;政策效力的4个维度中,政策力度较高,但政策反馈不足、政策措施较少、政策目标量化层度低,从而导致40年来政策平均效力难以有效上升。

在以上结论的基础上,本研究提出以下政策启示:第一,加强政策的统筹性和协调性。考虑农村环境管理的不同作用对象的协同性,形成不同农村环境管理对象、不同部门之间政策目标一致、政策措施相互配合的农村环境管理政策框架。第二,提高政策的权威性和规范性。例如梳理已有法律法规中相关内容的全面性和包容性,研究出台新的针对农村环境管理的法律法规;研究出台以农村环境管理为主题的中央一号文件,全面、系统地部署中国农村环境管理工作。第三,加强对农村人居环境整治的重视程度。随着城镇化进程的加快,农民外出务工程度的提升,农村人居环境恶化问题日益严重,应引起中国政府的关注。第四,优化政策工具的组合使用,慎用命令控制型政策工具,增加经济激励型、信息公开型和自愿参与型政策工具的使用。由于农村环境问题的随机性、隐蔽性和分散性等特征,命令控制型政策工具的政策执行成本过高,甚至会出现偏离政策目标的现象,应慎用命令控制型政策工具。要充分发挥经济激励型、信息公开型和自愿参与型政策工具对农村环境管理的促进作用。一方面遵循“受益者补偿”原则,落实生态补偿机制,对环境友好型生产和生活行为进行补贴或奖励,提高农村环境管理的积极性;另一方面,通过合理的制度设计,加强信息公开型和自愿参与型政策工具的运用。第五,提高政策目标、政策措施和政策反馈的平均效力。提高政策目标的可度量性和政策措施的可操作性,做到目标可考核、措施可操作;加强政策反馈环节的设置与监管,强化政策的落实,并对政策进行跟踪和效果评估,及时纠偏和调整。

需要指出的是,本研究仅从全国层面分析了中国农村环境管理政策的演进特征。中国幅员辽阔,东中西部不同地区农村发展状况不同,农村环境管理政策也有所差异,未来需要进一步以地区为基础单元分析中国不同地区农村环境管理政策的演进特征及差异性。另外,本研究也只分析了农业部门的环境管理政策,未来可以进一步对林业、渔业和草原畜牧业的环境管理政策进行分析。