唐西州时期吐鲁番的桃树栽培

——从出土文书及实物证据谈起*

赵美莹,王龙,党志豪,蒋洪恩

(1 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所/脊椎动物演化与人类起源重点实验室, 北京 100044; 2 中国科学院大学人文学院 考古学与人类学系, 北京 100049; 3 新疆吐鲁番学研究院, 新疆 吐鲁番 838000; 4 新疆文物考古研究所, 乌鲁木齐 830011)

桃(Amygdaluspersica)为蔷薇科李亚科小乔木,其花色艳丽,果实味美多汁,自古至今一直备受推崇。桃的栽培历史悠久,依据实物证据及历史文献,国内外学者一般认为其原产于中国[1-3]。在新石器时代,浙江跨湖桥、田螺山及河姆渡等遗址中均有桃核遗存出土[4]。其中,跨湖桥遗址出土了年代最早的桃核(~7 500 BP)。研究发现,上述遗址中的桃核体积有增大趋势,果核形状由近球形逐渐向卵形过渡,果肉密度也有所提升,已具有栽培特征。据此,研究者认为长江下游的桃树栽培与驯化至少在7 500年前就已经展开[5]。此外,河南二里岗遗址一个龙山文化的灰坑中[6],湖南临澧县胡家屋场(7 900—7 300 BP)等新石器时代遗址中也都有桃核出土[7]。河北藁城台西商代遗址中还发现了桃核与郁李仁,研究者认为当时的先民已发现二者的药用价值[8]。

中国先民早在先秦时代就已对桃树的生长规律和物候期进行了观察和记录。春秋时《礼记》中有“(仲春之月)始雨水,桃始华”[9],《逸周书·时训解》中也写到“雨水之日,桃始华”[10];《尔雅·释木》中的“旄,冬桃。榹桃,山桃”[11],则表明至迟在战国时期中国先民已经熟知栽培桃的外观特征和生长特性,并可辩识桃(A.persica)与山桃(A.davidiana)。根据《毛诗类赋》的统计,《诗经》中有6篇提到桃[12],其中,“桃之夭夭,灼灼其华”(《周南·桃夭》)、“投之以桃,报之以李”(《大雅·抑》)等已成为脍炙人口的佳句。此外,桃还经常出现在《晏子春秋》、《韩非子》以及《吕氏春秋》等历史典籍中。上述现象表明在春秋战国时期,桃已经是人们日常生活中常见的果树,并得到一定规模的栽培。

在后世文化的不断发展过程中,桃不仅是一种果树资源,还被先民赋予不同的文化内涵。在欧阳修的《阮郎归》“桃花无语伴相思,阴阴月上时”中,“桃花”一词不仅具有景色意义,更是主人公爱情失落的象征;以东晋诗人陶渊明的《桃花源记》为代表的一系列“桃源”诗,则更多地表达了诗人的生活理想[12]。此外,桃木在社会文化中还被认为具有驱鬼辟邪的功能,其中《左传》就提到过“桃弧、棘矢,以除其灾”[13];王安石《元日》中的“总把新桃换旧符”也是桃木辟邪的重要体现。因此,无论是栽培与观赏,还是与其相关的文学作品,桃在中国传统文化中都占有重要地位。

1 新疆出土的桃遗存

新疆自古以来就是中西方文化交流的咽喉要道。特别是自丝绸之路开通以来,新疆地区的社会面貌和生活习惯等各方面在不同程度上受到外来文化的影响。以果树为例,来自中国内地的桃由新疆西传至古波斯地区[2],而原产于地中海沿岸的欧洲种葡萄(Vitisvinifera)同样由此传播至中国内地[14]。根据考古发掘的实物证据,新疆各遗址出土的桃核最早可以追溯到西汉时期(表1)。营盘墓地中桃核作为随葬品与葡萄或羊头一起埋葬的情况,以及山普拉墓地大量桃核的发现,均表明桃已经成为深受新疆先民喜爱的水果之一。然而,新疆并没有桃野生种的分布。本地原生种新疆桃(A.ferganensis)的桃核顶端具长渐尖,表面有纵向平行沟纹和极稀疏的小孔穴[21],易于与本文讨论的桃核相区分。因此,新疆的桃(A.persica)都是自中原西传而入,然后在本地栽培的结果。由于上述桃核遗存缺乏形态学描述,具体种属尚不清楚,在此基础上对桃树栽培问题所展开的讨论也可能存在误差。吐鲁番地区是中西方文化交流的交通枢纽。作为丝路重镇,这里出土了大量的果实遗存。其中,发现于洋海墓地的葡萄藤显示距今2 300年的吐鲁番已有葡萄栽培[14]。此外,晋唐时期的阿斯塔那墓地出土了葡萄、梨、杏、枣、苹果、甜瓜等[22],但始终未见有桃核出土。因此,吐鲁番的桃树栽培的相关探讨尚缺乏实物证据。

2 吐鲁番出土文书中的桃

吐鲁番晋唐时期的出土文书中曾多次出现“桃”字。1959—1975年间,新疆博物馆文物考古队在吐鲁番阿斯塔那村北和哈拉和卓村东进行了13次发掘,并获得大量出土文书(下文简称“文书”)[23],时间从十六国到唐代中期[24],是了解吐鲁番高昌历史必不可少的史料。出土文书中部分写有“桃”单字,或相关词如“蒲桃”、“浮桃”、“蒲陶”或“蒱桃”等,对于研究古代吐鲁番的桃树栽培具有重要意义。然而,对于文书中上述相关字词的解读,不同学者间尚有争议。

目前学界的观点基本可以分为“无桃说”和“有桃说”两种。

“无桃说”以陈习刚先生的《吐鲁番文书中葡萄名称问题辨析——兼论唐代葡萄的名称》[25]为代表,又为杨友谊先生[26]所认同深化。其观点可分为两个阶段。在第一阶段,陈习刚认为文书中的 “蒲桃”、“浮桃”、“蒲陶”和“蒱桃”等“葡萄”的异写字即为葡萄,而“桃”通常跟在这些“葡萄”异写字的后面,都应视为是葡萄的简称,认为“桃”就是葡萄;同时,陈习刚先生从“桃”种植面积所占比例、“桃”与“酒”在文书中的同时出现以及吐鲁番地区尚未出土桃树栽培证据等多方面论证,表示吐鲁番地区此时没有桃树种植。第二阶段以《再论吐鲁番文书中葡萄名称问题——与刘永连先生商榷》[27]一文为代表。此时“无桃说”的持有者陈习刚先生认为从人名和葬俗来看,吐鲁番可能有桃树栽培,但规模相当有限。此外,作者建议应当区分桃的文化意义和经济意义,认为有桃树种植和规模性的栽培桃园不同,同时再次强调“桃”是葡萄的简称。

“有桃说”则以刘永连先生的《被忽略的文化互动——透过吐鲁番文书中“桃”字与葡萄的关系看中西文化的双向传播》[28]和《吐鲁番文书“桃”与葡萄关系考辨》[29]为代表,认为吐鲁番文书中的“桃”并不全然特指葡萄。当“桃”跟在 “蒲桃”、“浮桃”、“蒲陶”或“蒱桃”等“葡萄”的异写字之后时,可以认为是葡萄的简称;但当“桃”单字单独出现时,应当具体问题具体分析,不能一概而论,要对桃和葡萄给予同样的关注。同时刘永连先生从人类对植物的认知、中西方文化的传播与融合,以及历史典籍注重新奇事物的编纂特点等几个方面展开论述,并强调了中西文明交流中的“双向互动”。

基于上述学术争议,我们对唐长孺先生主编的《吐鲁番出土文书》[23]和柳洪亮先生的《新出吐鲁番文书及其研究》[30]进行统计,共发现77件与“桃”相关的文书(见附表)。由于文书的题名和注释与编者的认识有很大关系(如将“蒲陶”注释为“葡萄”,见附表第2号文书),我们在进行文书研究和再释读过程中并未囿于编者注释。通过对相关文书的整理与研究,有以下几点看法:

首先,发现在高昌郡时期(327—442 AD),葡萄一般异写字为“蒲陶”。“桃”与“蒲桃”的并用与混写基本出现在高昌国时期(442—640 AD)和唐西州(640—794 AD)初期,到690 AD的《武周载初元年(公元六九〇年)西州高昌县甯和才等户手实》及之后的文书,葡萄的异写字为“蒲陶”,并且与“桃”同时出现。因此对于“桃”字释读的关注点,主要在于高昌国时期到唐西州初期的文书。

其次,“桃”与“浮桃”、“蒲桃”有同时出现的现象。如附表中第10、38、52、53和77号文书,桃通常跟在“浮桃”和“蒲桃”后。结合上下文,可以认为“桃”是葡萄的简称。“陶”与“蒲陶”同时出现的情况如附表第57和68号文书,“陶”跟在“蒲陶”之后,作为葡萄的简称。这种情况下,当“桃”再与“陶”或“蒲陶”同时出现时,可以认为它们分指不同水果。此时的“桃”即为桃(A.persica),而“桃田”则为真正的桃树种植园。

其三,“桃”和“陶”单字分别单独出现的现象。当前者单独出现时,后世编者往往将其注释为“萄”字,其文书题目也常有“葡萄”二字,附表中大部分“桃”类文书都是如此。然而,如附表中第11和58号文书,将“桃”解释为葡萄是十分牵强的。大部分“桃”单字出现的文书由于残损等原因,上下文并没有出现具有明确指向性的内容可供确切释读。考虑到文献工作者对这类文书中 “桃”单字的具体含义尚存争议,我们认为在缺乏语境的情况下对“桃”单字作桃或者葡萄的释读都不够严谨和科学。“陶”单字出现基本在唐西州初期之后,又从附表中第62号文书可知,“陶”字单独出现时也指代葡萄的简称。

其四,桃文化的表现。吐鲁番地区出土的随葬衣物疏,被认为是受内地文化,特别是两汉以来的镇墓文、买地券等随葬风俗影响[31]。除罗列随葬器物名目以外,衣物疏结尾部分通常还写有如“不得沽名,急急汝(如)律令[23]”的句式,主要功能为声明随葬物品归逝者所有,他人不许冒名领用[32]。附表1号文书中也与此类似,“桃券”为桃木意,特别是在随葬衣物疏中出现,具有辟邪驱鬼,保护墓主的含义。值得注意的是,吐鲁番阿斯塔那墓地 “桃人木牌”,其背后文字就指出“桃人”守墓职责所在,与“桃券”功能相同。此时的“桃”字显然可认定为桃。此外,附表中第9、27、43、44、56和65号文书,“桃”字多次出现在人名当中,也是其在社会生活中普及的表现形式之一,由此可以看出桃文化在吐鲁番地区影响的深入程度。

从文书的研究成果来看,吐鲁番在唐西州时期应有桃树栽培现象。诚然,历史文献记载是追溯古代历史的重要组成部分,但是这些文字记录仍然需要与考古出土实物相结合,才能更好地还原历史。考古发掘的出土实物是还原历史最重要的材料,是认识和了解古代人类生活的直接渠道。即便先民在吐鲁番出土文书中对桃的种植已经有相应记载,学者们也找到了吐鲁番地区受到桃文化影响的痕迹。由于此前未见桃遗存的出土,尚不能得到确切结论。值得庆幸的是,考古工作者发现了可以证明古代吐鲁番存在桃树栽培的实物遗存。

3 木尔吐克萨依戍堡的桃核出土实物

2015年8月,新疆维吾尔自治区文物考古研究所和吐鲁番学研究院考古所联合考古队对木尔吐克萨依戍堡进行发掘[33]。木尔吐克萨依戍堡(图1)位于新疆吐鲁番市木头沟西北约4 km的戈壁台地上,北距兰新高铁线路400 m,西南距火焰山山脉2 km,是目前吐鲁番保存最为完整的一处军事遗址。其功能分区和形制布局清晰可辨,如图2所示。遗址呈南北向,平面近正方形,边长18.5 m,围墙高3.4 m、厚0.65 m,是土坯砌筑而成。围墙西北角、东北角和东南角各有一堵梯形护墙。戍堡内部沿北、东、南墙有房屋基础,烽火台位于戍堡西南角,围墙和烽火台均为土坯建筑。人类活动遗存主要集中在房址(F1、F2、F3和F4)之中。出土遗物包括若干木器、陶片和一片残损文书。发掘者认为该遗址早在7世纪早期的在麴氏高昌国时期(502—640 AD)就已经建成并使用[34]。

3.1 材料

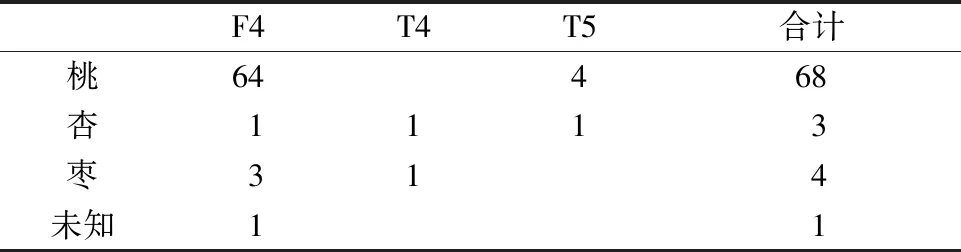

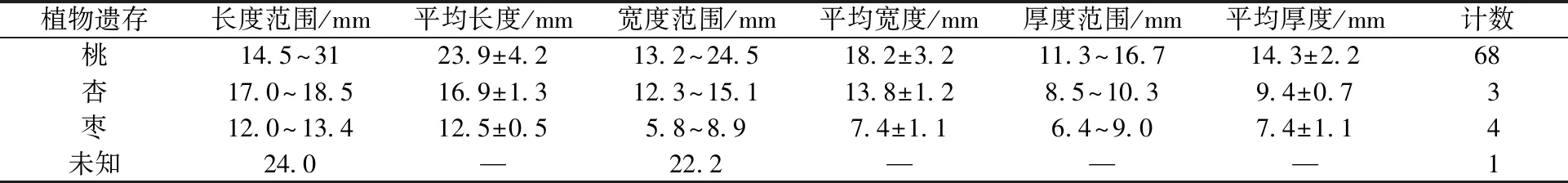

在木尔吐克萨依戍堡的T4、T5和F4中,考古工作者采集到桃核、杏核、枣核等若干植物遗存(图3)。经统计(表2),共计出土桃核(图3(a))68枚,枣核(图3(d))4枚,杏核(图3(b))3枚和未知植物果实(图3(c))1枚。

3.2 方法

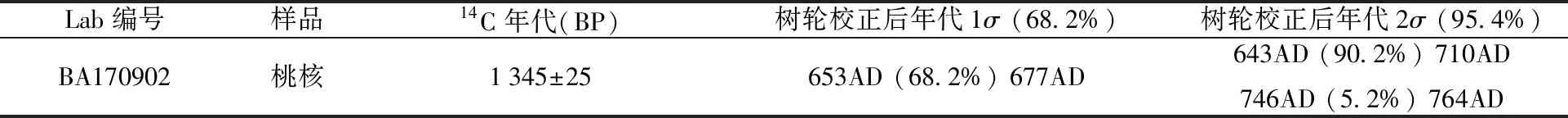

用游标卡尺测量上述植物遗存的长、宽、厚,实体显微镜对其进行观察和拍照。选用桃核,送至北京大学考古文博学院年代学实验室进行14C年代测定,编号为BA170902。该测年数据使用的树轮校正曲线为IntCal13[35],所用程序为OxCal.v4.2.4[36]。

3.3 结果

14C测年结果(表3)显示以桃核为代表的出土植物遗存年代为距今(1 345±25)年,经树轮校

表2 木尔吐克萨依戍堡出土植物遗存统计Table 2 Counting of the plant remains in the Murtukesayi garrison

正后为643—764 AD(中值为703 AD),属于唐西州时期。经过观察,木尔吐克萨依戍堡出土的桃核基本呈椭圆形,两侧扁平,顶端渐尖,表面有较深的纵、横沟纹和孔穴,符合桃(A.persica)核的形态特征[21],相关测量结果见表4。

表3 出土桃核测年结果Table 3 Radiocarbon dating results

注:所用14C半衰期为5 568 a,BP为距1950年的年代。

表4 植物遗存测量数据Table 4 Statistical results of the plant remains

注:未知植物果实为近圆形,宽、厚等径。

4 讨论

木尔吐克萨依戍堡出土的桃核意味着唐西州时期的高昌先民已经种植桃树。桃果实柔嫩多汁,并不适宜远距离运输。桃主要被用于鲜食;另外,桃在制干、制脯的过程中通常被切分和去核后再进行脱水或腌渍处理[37],以缩短制作时间。利用该工艺制出的桃干、桃脯能够更加均匀入味,同时方便长途携带和运输。同时代的吐鲁番吐峪沟石窟寺内也出土了很多桃核(资料待发表)。木尔吐克萨依戍堡出土的桃核排除了外来桃干或桃脯的可能性,因此这些桃核应源于本地栽培的桃树果实,或可认为是戍守烽燧的士兵们享用鲜果后的遗弃物。

公元前2世纪到公元前后,桃已经由古波斯传播到罗马地区[38]。国外学者的研究成果显示,中欧地区罗马时代那些非生存所必需品(foods that are not really necessary for survival)遗存的出土位置主要是军事类遗址。特别是中欧北部,为数很少的桃核仅发现于军事遗址中。研究者认为,出现这种情况的原因在于来自地中海地区的士兵对家乡罗马食物的依赖[39]。此次木尔吐克萨依戍堡的桃核,是目前吐鲁番地区发现的唯一与桃树栽培直接相关的实物证据。然而,本次发现的桃核是否同样显示了士兵对中原家乡的怀念,则需要更多证据的发现。

《黄帝内经》[40]中曾提到“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充”。这其中,“五果”经常出现在有关吐鲁番的历史典籍中。《魏书·高昌卷》载“高昌者,车师前王之故地也……地多石碛,气候温暖,厥土良沃,谷麦一岁再熟,宜蚕,多五果”[41];《旧唐书·高昌传》也提到“厥土良沃,谷麦岁再熟,有葡萄酒,宜五果”[42]。“五果”的含义较为固定和统一。《灵枢经》[40]中《五味》曾明确提出“五果:枣甘,李酸,栗咸,杏苦,桃辛”,因此一般认为“五果”即桃、李、杏、枣、栗等5种水果。此次木尔吐克萨依戍堡除桃核外,伴生出土的还有一些杏核和枣核。桃、杏、枣的同时出现,与“高昌多五果”的说法较为吻合,也佐证了桃树在吐鲁番已有栽培的事实。

在中国古代的鬼神观念中,桃木被认为具有驱鬼辟邪的能力。唐朝《艺文类聚》中就曾引《岁时记》,“桃者,五行之精,压伏邪气,制百鬼”[43];宋代《学林·梗俑》也说“削桃为人形……世言桃可以祓除不祥盖度朔山之遗意也”[44]。在长沙马王堆和湖北、湖南、江苏等地的西汉墓葬中常有桃梗和桃人的出土,研究者认为它们有驱逐鬼魅、护卫墓主人不受侵扰的象征含义[45]。随葬桃木制品在中国内地文化中已成习俗。然而同时期的汉墓中却少见桃果实出土。柳子明认为这可能与《孔子家语》中“果属有六,而桃为下,祭祀不用,不登郊庙”有关[46-47]。虽然桃木具有驱鬼辟邪的效用,但桃果实在传统儒家文化中却属下品,因此,即便马王堆汉墓这般瓜果随葬丰富的大墓也未见有桃的出土。上述桃和桃木的丧葬习俗不论在时间上还是空间上,都影响深远,从吐鲁番地区的阿斯塔那墓地就可见一斑。阿斯塔那墓地中出土“桃人木牌”的同时并未发现用于随葬的桃果实,更加表明该地区深受内地文化影响。这枚“桃人木牌”虽然形式简单,淡化了“桃人”的外形,但它保留了“桃人”的精髓,即“守墓”功能,是内地桃文化在吐鲁番地区的西延。桃树的种植使得内地桃文化在吐鲁番地区有所依附,而桃文化的实物载体也在一定程度上反映了桃树在吐鲁番的栽培。

5 结论

从人名和葬俗来看,吐鲁番地区深受内地桃文化的影响。此次木尔吐克萨依戍堡出土的桃核,是吐鲁番地区目前最早的栽培桃实物证据。结合出土文书和考古遗存,我们认为至迟在唐西州时期,吐鲁番已经存在桃树栽培现象。