城乡结合部流动人口迁移意愿及其影响因素研究:以北京市7 个城区为例

毕宇珠,张思源,苟天来

(北京农学院文法与城乡发展学院,北京102206)

引 言

人口迁移加快了城市化进程,使得北京这样的特大城市人口快速膨胀,已超过资源环境的人口承载极限,影响到人们的生活水平和质量。为解决“城市病”,2015 年4 月30 日中共中央政治局审议通过了《京津冀协同发展规划纲要》,同年7 月11 日中共北京市委十一届七次全会表决通过了中共北京市委北京市人民政府关于贯彻《规划纲要》的意见,利用北京“非首都”城市功能定位进行人口调控,严控人口规模,并表示至2020 年,北京的常住人口控制在2300 万[1]。因此,人口调控成为京津冀协同发展中的重要一环,需要综合应用多种疏解机制来解决人口调控难题[2]。

京津冀协同发展人口调控政策实施已经4 年,在这期间北京为了统筹协调推进城市功能疏解与流动人口疏解做了许多措施,包括“以业控人、以房管人、以学控人、以证管人”的政策手段,建设城市功能副中心等,着力控制流动人口的增长速度和总量[3],而“疏解人口”政策的实施效果是进一步提高政策实施效率的关键问题。

京津冀协同发展政策对疏解流动人口的作用如何?“人口疏解”政策对外来流动人口的迁移意愿影响如何?到底哪些因素影响到外来流动人口的迁移意愿?其影响程度如何?政府如何充分了解流动人口的迁移意愿,并有效推行控制、疏解人口政策?为回答这些问题,笔者梳理已有研究,发现对流动人口定居意愿及其影响因素展开的研究较多[4],多从社会融合的角度分析流动人口定居意愿的影响因素从而提出相关“融解”政策,包括如何处理、安顿、管理庞大的流动人口问题[5],较少的从“疏解”的角度,围绕流动人口的迁移意愿及其影响因素进行研究,“融”与“疏”相互依存,才会更好的促进城市化的发展。根据迁移研究发现,流动人口更倾向于在城乡结合部聚集而居,城乡结合部地区聚集北京六成以上的流动人口[6]。鉴于此,本文以北京市外围7 个区的城乡结合部地区为研究区域,基于实地调研数据,实证分析北京城乡结合部的外来流动人口的迁移意愿及其影响因素,对产业疏解带动人口疏解政策效果做出回应,为促进北京“非首都”功能疏解人口,提出相应建议。

本文研究思路是通过研究人口迁移理论、城乡二元劳动力理论和新经济迁移理论等文献理论,结合参与式发展方法,提出个体、家庭、经济、社会和政策五个影响迁移意愿的因素,随机抽取外来流动人口相对密集的北京城乡结合部地区(包括海淀区、朝阳区、丰台区、昌平区、通州区、大兴区、密云区等)的流动人口作为样本,采取问卷调查的统计分析以及实地访谈等方式调查研究,分析其五个样本特征分别呈现了其迁移意愿大小,再基于二项logistic 回归数据对迁移意愿的影响因素进行分析,最后总结数据发现并为促进北京“非首都”功能疏解人口提出相应建议。

1 研究假说与变量设定

1.1 研究假说

迁移与定居是流动人口同时发生的两个过程[7],追求更高的报酬收入长期以来是流动人口迁移的主要目的,个人特征与职业类型等因素影响着其收入水平。然而随着城镇化进程,流动人口的需求不单一体现在经济收入的诉求,大城市的消费也随之多元化发展,收支结余成为衡量其经济资本的主要指标之一。相对于第一代流动人口,现在的流动人口呈现出青年化趋势并有较高的受教育水平,单一的流动方式不足以使得流动人口在迁入地长期定居下来,林赛南[8]等人发现拥有完整的家庭结构能够有效的提升外来流动人口的定居意愿,家庭化迁移提升其定居的动力。家庭为整体单位的迁移使得家庭集体策略在不断发生改变,例如整体经济收入,住房类型的选择和子女教育等。

针对外来流动人口的迁移意愿研究中的众多影响因素,在流动人口群体复杂和差异的社会背景下,结合调查数据与实地采访对影响外来流动人口的迁移意愿的因素提出两点主要的研究假说。

1.1.1 流动人口婚姻状况特征影响流动人口的迁移意愿

关于婚姻状况特征对流动人口迁移意愿的影响,国内外研究者进行了大量的实证研究。斯达克新劳动力转移理论表明个体的决策迀移是由家庭成员共同决定做出的,并将迁移因素归结为一种最大化经济利益和最小化风险的家庭策略,进而分析家庭福利最大化条件下的劳动力转移行为。尹德挺[9]认为,纯外来家庭户小型化有利于外来人口的流动与转移。由于京津冀协同发展政策指出“以学控人”,非京籍在京入学要求“五证”齐全,导致学龄前儿童家庭受政策影响离京意愿强烈,近四成以上流动人口不得不让孩子回家乡上学[10]。基于上述分析,本文提出以下假说:

假说1:流动人口婚姻状况特征影响着外来流动人口的离京迁移意愿。已婚且有孩子的家庭离京的迁移意愿强烈,已婚没有孩子的家庭迁移意愿次之,未婚的流动人口离京的迁移意愿最小。

1.1.2 流动人口在京的收支结余影响流动人口的迁移意愿

关于收支结余多少对流动人口迁移意愿的影响,学者们得出的研究结论不一致。王继源等[11]指出,收支结余越高,可支配收入越高,导致流动人口的迁移意愿越小,而李超等[12]通过建立Logistic 模型指出,收支结余越高,储蓄倾向越多,储蓄越多,导致流动人口的迁移意愿越大。据此本文提出以下假说:

假说2:流动人口在京的收支结余对流动人口的迁移意愿影响,收支结余的影响方向不明确,却是直接影响迁移意愿的关键因素,不是单一的收入或消费多少,本文对收入结余的预期影响为正。

1.2 研究方法

1.2.1 分析模型

北京城乡结合部的外来流动人口的迁移意愿的选择分为两种情况,一是有离京的迁移意愿,赋值为1;二是没有离京的迁移意愿,赋值为2。显然,因变量是一个二分类变量,所以,本研究采用二项logistic 回归模型进行分析。

式中,α 为常数项;m为自变量的个数;βi为自变量的系数,表示自变量χi每变化一个单位,外来流动人口离京的迁移意愿与不离京的迁移意愿的发生比的自然对数值。

1.2.2 变量设定

流动人口的迁移意愿及其影响因素是完善人口调控政策的一项重要指标。目前,关于流动人口的定义目前尚无明确、准确和统一的定义。国内称流动人口是指离开户籍所在地的县、市或者市辖区,以工作、生活为目的异地居住的成年育龄人员。流动人口的迁移是在永久变更居住地意向指导下的一种活动,迁移意愿是指有这种永久变更居住地想法,本文主要研究由其他城市区域流向北京的外来流动人口。关于流动人口的研究,备受关注的对象主要集中在外来“农民工”,低端产业的外来务工人员,并对这类人群进行空间流动和职业流动,很少的关注高端产业外来流动人口的人才流动。然而,近年来出现的“民工荒”现象,反映现阶段的流动人口的迁移意愿的变量已经不是为了更高收入等直接的影响因素,更多的如子女的教育问题、社会福利问题、人际关系问题等间接的影响因素等[13]。流动人口在京购房、直系亲属在京工作状况、社会地位上升程度以及市场经济商业条件等因素也在一定程度上影响着迁移意愿。

由于影响流动人口迁移意愿的多元性,本文借鉴既有文献中关于流动人口迁移意愿及其影响因素方面的研究成果[14-20],以《2016 年全国流动人口卫生计生动态监督调查》中北京市数据为基础,将迁移意愿数据归纳为个人因素(如性别、年龄、文化程度、户籍等),家庭因素(如婚姻状况、与子女的居住状况、子女受教育程度等),经济因素(如职业、收入、消费、收支结余、租金等),社会因素(如居住条件、社会福利、社会交往等),政策因素(如人口疏解对本人的工作影响、生活影响、子女教育影响等)五大因素。

1.2.3 变量的含义及描述性统计

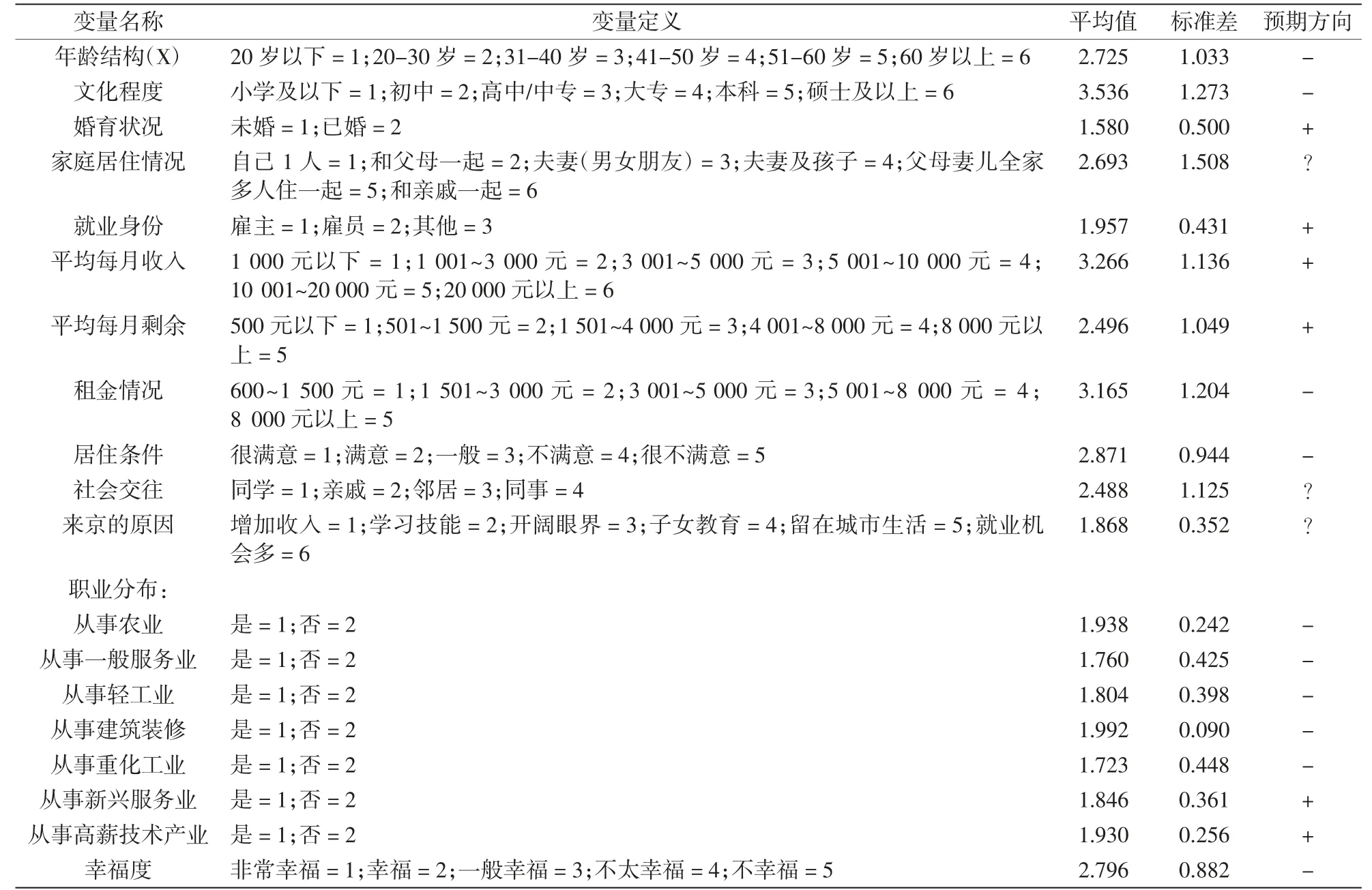

该变量模型解释变量选择及处理说明如表1所示。

表1 模型解释变量选择及处理说明

2 数据来源与样本描述

2.1 数据来源

本文数据源于课题组2017 年7 月到10 月在北京城乡结合部地区开展的“北京城乡结合部流动人口迁移意愿”调研,采用随机抽样的调查方法,对3 个中心城区(海淀、朝阳、丰台)外围的城乡结合部,3 个近郊的城乡结合部(通州、大兴、昌平)和密云区城区的城乡结合部的外来流动人口进行问卷调查和半结构访谈,包括理发店、按摩店、批发市场等低端产业和科技开发区、商务区、高新技术产区的中高端产业,并对昌平城区的2 个流动人口管理较好的社区进行实地访谈,共发放问卷635 份,回收有效问卷624 份,有效回收率为98.2%。各区样本分布较平均且随机,样本有效性较高。由于在京流动人口数量规模庞大,课题组成员随机发放问卷的同时进行访谈工作,单个样本信息较为详细但样本总体数量具有一定的局限性。

2.2 样本特征描述

从调查样本的基本特征看(见表2),在京工作生活的外来流动人口男性比例略高,年龄段多处于21~40 岁之间,说明外来流动人口更加处于青年化。通过被调查者来源地的籍贯调查表发现,大部分的被调查者来自北京市周边如河北、天津等区域,约占被调查者总数的42%,还有大部分被调查者来自相对其他城市距离北京较近的地区,例如山东省、东北地区、内蒙古自治区等区域,约占25%。从文化程度上看,高中学历以上的被调查者占总数的78%,由于九年义务教育的教育改革使得外来流动人口的文化程度大面积的提高,不再集中于低水平的文化程度,而更多的处于中级文化程度。流动人口来京工作的一项重要原因就是获取更高收入,61.4%的被调查者的收入水平在3 000~10 000 元之间,34.2%的被调查者的消费水平在1 500~4 000 元。

在人才辈出的北京生活与工作,竞争无处不在。在北京工作有49.6%的被调查者认为在北京竞争是很激烈的。真正愿意在北京定居或居住很长时间的约占15.4%,而约63.5%的被调查者打算在北京居住少于10 年,更多人因为就业、居住条件、生活环境、子女教育等因素,在北京进行短暂的发展。

从总体来看,约75%的被调查者是有离京意愿的,并且35.8%的被调查者离京愿望很强烈甚至非常强烈。其中,在离京意愿较强的人群中,80%的被调查离京后会更想回到家乡,20%的被调查者离京后会选择去别的城市发展。虽然选择回乡发展,也是回到家乡周边经济发达的地区。

表2 调查样本基本情况

3 流动人口迁移意愿的影响因素分析

3.1 估计结果与分析

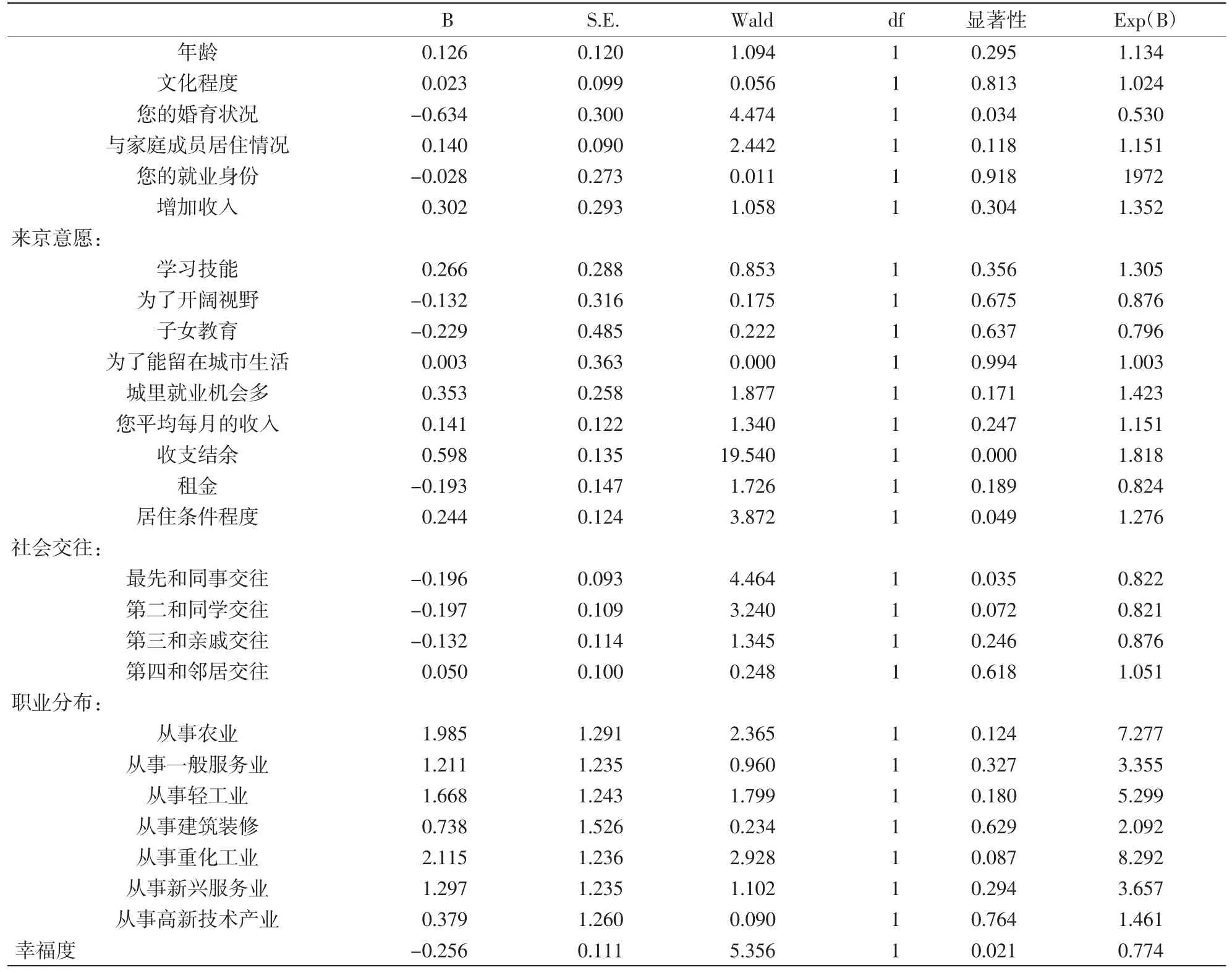

本文使用SPSS17.0 统计软件对624 个样本数据进行logistic 回归处理,结果如表3 所示。

3.2 模型结果分析

从表3 中可以看出,通过统计检验显著性水平小于0.05 可以看出,婚姻状况、收入消费结余、居住条件程度、与同事的社会交往、幸福程度因素通过了显著性检验。

3.2.1 婚姻状况

该变量B 值为负值,且统计检验的显著性水平小于0.05,说明在其他条件不变的情况下,外来流动人口的婚姻状况对有无离京迁移意愿影响显著,且流动人口对离京迁移意愿有负向影响,即已婚的外来流动人口更倾向于离京。已婚的外来流动人口大多是已育的,他们除了考虑到自身的工作生活,更会注重子女教育,受北京“以学控人”政策影响,离京意愿更强。

3.2.2 收入消费结余

从回归系数看,B 值为0.598,且统计检验的显著性水平小于0.05,说明外来流动人口的收入消费结余与离京的迁移意愿有显著影响。单看外来流动人口的收入与消费状况发现,收入与消费分别与有无离京的迁移意愿并没有显著性的影响,但是收入与消费的结余差值却有显著性影响,结果表明平均每月收入消费结余越多的外来流动人口更愿意留在北京,而平均每月收入消费结余越少的外来流动人口离京迁移意愿越强烈,这说明,单纯的收入高低或是消费高低不能绝对的判定流动人口的迁移意愿,收入消费结余才是关键因素。

表3 回归参数估计值及其显著性检验结果

3.2.3 居住条件程度

从回归系数看,B 值为0.244,且统计检验的显著性水平小于0.05,说明外来流动人口的居住条件程度与离京的迁移意愿有显著影响。也就是说,对居住条件越不满意的外来流动人口,离京意愿越不强烈;对在京居住条件期望越高的外来流动人口,离京意愿越不强烈。

3.2.4 社会交往

在外来流动人口的社会交往的人群中分为4 大类,分别为同事、同学、亲戚、邻居。从回归系数看,首先与同事进行交往的B 值为负值,且统计检验的显著性水平小于0.05,说明与同事交往与离京的迁移意愿有显著的影响。外来流动人口在北京的社会交往范围、人际关系多数是同事,社会交往作为一个主观因素在影响着每一个外来流动人口的离京迁移意愿,这说明,主观因素也是其中的一个原因。

3.2.5 幸福程度

外来流动人口在京的幸福程度与离京的迁移意愿有着显著性差异,从回归系数上看,B 值为负值,且统计检验的显著性水平小于0.05。主观上在京生活工作感到幸福或者十分幸福的外来流动人口离京迁移意愿不太强烈,感到一般幸福或不太幸福的流动人口离京迁移意愿更为强烈。

4 研究结论与政策启示

4.1 结论

(1)虽然流动人口的离京迁移意愿较为强烈,但大多数选择在3 年后离京。在北京城乡结合部外来流动人口密集的区域,大部分流动人口的离京迁移意愿强烈,但大多数外来流动人口并不愿意在3年之内离开北京。

(2)在众多影响外来流动人口的离京迁移意愿中,通过二项logistics 回归分析发现,收支结余越多,迁移倾向愈不强烈;已婚家庭比单身家庭迁移意愿强烈;幸福感越强迁移意愿越不强烈;与同事之间的社会交往越多离京迁移意愿越不强烈,说明在职场上的社会融入流动人口的迁移意愿有影响;对在京居住条件期望越高,离京意愿越不强烈。

(3)在影响外来流动人口的离京迁移意愿中,通过二项logistics 回归分析还发现,年龄、文化程度、就业身份、职业分布、收入、消费、租金和来京的原因等因素与外来流动人口的离京迁移意愿没有显著性关系。

4.2 建 议

4.2.1 建立人才外流监测和评估机制

研究发现,高学历和低学历流动人口离京意愿、不同职业类别的人才离京意愿均无差别,需警惕疏解政策的“双刃剑”效应,对人才外流造成影响(从目前各985 高校应届毕业生留京的数据来看,近2 年留京比例大幅下降)。为此,北京市政府需要建立人才外流监测和评估机制,动态掌握北京市人才数量和质量情况。同时需要建立北京市社会经济发展的人才储备、培养和引进机制,做好人才外流对北京经济和社会发展影响的预案。

4.2.2 建立北京功能疏解的拉力机制

虽然目前的产业结构调整、违建治理、开墙打洞整治对产业疏解有一定的作用,但是调研发现北京市外来人口迁移时间意愿大部分在3 年之后,即使将这些产业疏解出去,他们依然可以转行干其他技术含量低、成本低的行业,毕竟就业环境和高收入吸引着他们,即使被疏解出去,依然会选择集聚资源的中心地寻找机会,可能出现人口“游击”转移的情况。因此,需要充分发挥北京市城市发展新区的功能承接作用,调整产业结构,加大加快建设,通过产业调整、打造新的经济增长极点,将城市核心区和功能拓展区人口吸引到城市外围就业和生活。

4.2.3 推进“河北省雄安新区”以及其他“非首都”功能承载区建设

研究发现影响人才外迁的重要因素是收支结余,而非收入高低、文化程度和职业,同时80%外来人口选择迁移地点是原户籍地,北京市五分之一外来人口来自河北,因此加大“河北雄安新区”等环京地区的建设有助于建立疏解北京产业的拉力机制,通过区域平衡发展,吸引更多的人、特别是河北省籍人在河北就业和生活。